“一帶一路”倡議沿途國家的國際貿易潛力分析

謝一青 樂文特

(1.上海社會科學院世界中國學研究所,上海,200020 2.匈牙利國家銀行,布達佩斯,1054)

一、引言

傳統意義上絲綢之路起源于中國西漢時期,最早的絲綢之路的路線發生了衍生和延伸,變成了連接亞洲、非洲和歐洲的陸上以及海上的商業貿易路線,進而又發展成為東方與西方之間在經濟、政治、文化等諸多方面進行交流的主要道路和海路。

世界全球化的進程使得中國經濟和世界經濟高度關聯。中國堅持對外開放的基本國策,構建全方位開放新格局,深度融入世界經濟體系。處在整個歐亞大陸最東端的中國,加強這條能夠貫穿整個歐亞大陸的絲綢之路是促進經濟發展和國際貿易的一個自然選擇。2013年9月和10月,中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間,先后提出兩個符合歐亞大陸經濟整合的倡議:一是絲綢之路經濟帶,二是21世紀海上絲綢之路經濟帶,兩者合稱“一帶一路”倡議,并且得到國際社會高度關注。海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶一起,聯通歐亞非三個大陸形成一個海上、陸地的閉環。這一閉環覆蓋了全世界63%的人口(44億)以及超過全球30%的經濟規模,如果能夠成功形成并實現可持續發展,將是世界上最具經濟影響力的區域一體化。

在當今反全球化趨勢日益加劇的形勢下,本文將從國際貿易的角度分析這一倡議是否能為中國帶來充足的經濟發展和貿易增長的機會。同時,在目前中美貿易沖突的緊張國際環境下,中國應該重點關注沿途的哪些國家來促進進一步的經濟發展和維持經濟的長期增長。

我們有如下發現。第一,在“一帶一路” 倡議沿途國家中,中國對亞洲和歐洲經濟體量較大的國家存在一定的貿易依賴度,而大部分的亞洲國家對中國的貿易依賴度都很大。第二,經濟大國在貿易潛力的廣義邊際(貿易產品種類)和集約邊際(貿易總量)上對中國的國際貿易都更為重要。第三,中國與“一帶一路” 倡議沿途國家的貿易多數屬于基于資源稟賦不同的產業間貿易,然而更多的產業內貿易才能為中國經濟的進一步發展提供更大的源動力。因此,在有限資源投入的情況下,中國更應該關注經濟體量大的、經濟發展程度好的、以及與中國有更多產業內貿易機會的國家,這樣有利于“一帶一路”倡議快速加深區域一體化的合作。

本文的第二部分將簡單回顧和梳理有關“一帶一路”倡議重要的學術文獻。在第三部分中,我們對“一帶一路”倡議的沿途國家的經濟規模及經濟發展的現狀進行闡述,同時分析中國對這些國家的貿易依賴度以及這些國家對中國的貿易依賴度。我們在第四部分根據“引力模型”對“一帶一路”沿途各國與中國的貿易機會進行剖析。隨后的第五部分將進一步討論這些已經存在的和潛在的貿易機會是分屬產業內貿易還是產業間貿易,以及這兩種不同貿易類型對中國未來貿易發展和經濟增長的不同作用和意義。通過上述的事實闡述和分析,本文將在第六部分給出中國在“一帶一路”倡議實施過程中的貿易政策建議。

二、文獻綜述

從中國經濟發展和增長的動機來看,“一帶一路”倡議可以幫助中國平衡地區發展,并開拓新的經濟增長點。曹偉等(2019)已經發現中國人民幣匯率傳導在不同省份與“一帶一路”沿途各國的貿易中是不一樣的,其主要原因就是各省的產業結構和要素稟賦的不同。復興絲綢之路能帶動中國西部地區的經濟發展,使其從目前沒有貿易成本優勢的“內陸”地區在改變貿易方向和路徑之后形成新的開放前沿。本文的研究對象是“一帶一路”倡議的沿途各國,能使我們從國際環境這一側面分析產生中國不同省份國際貿易異質性的原因。

無論“一帶一路”倡議提出的初衷是什么,將來可以給中國帶來怎樣的文化上(楊柏等,20161楊柏等(2016)探討了中國跨國企業在“一帶一路”倡議沿線各國可能受到的文化沖擊以及解決策略。)和政治上的正面效應,歷史的經驗告訴我們,這類的國際合作和區域一體化只有以各個國家的經濟利益為基礎,才能使得“一帶一路”倡議沿途的所有國家真正地長久地聯合起來。對中國而言,王桂軍和盧瀟瀟(2019)從中國企業產業升級的角度探討了“一帶一路”倡議的深遠影響;徐思等(2019)發現了“一帶一路”倡議已經對中國的一部分處在新興優勢行業和外向型節點城市的企業產生了融資約束緩解的作用。對于“一帶一路”倡議的沿途國家而言,姚星等(2019)發現在“一帶一路”倡議的作用下,沿途國家的產業間融合的深度和廣度都不斷提升。可以確定的是,“一帶一路”倡議對區域內國家的經濟和貿易會造成顯著的正向影響。本文從“一帶一路”倡議沿途國家本身的經濟發展程度和國際貿易特征出發,根據“引力模型”,可以更好地理解同樣的倡議如何在不同國家中產生不同的政策效應。

中國與其他國家貿易產品的類型對中國內部的產業升級與經濟發展也是息息相關的。徐梁(2016)和李敬等(2017)都發現中國與“一帶一路”沿途各個國家之間的國際貿易存在互補的效應;而劉志彪和吳福象(2017)根據全球價值鏈的計算分析,中國從“一帶一路”沿途國家的中間品貿易大多集中在資源型中間品,而工業型中間品和精細型中間品的占比較少。本文利用產業內貿易指數(GL指數)來分析中國與“一帶一路”沿途國家國際貿易的產品類型,深入探討中國與這些國家的不同貿易類型對中國未來經濟發展的影響,從而判定不同國家的貿易潛力。

三、“一帶一路” 沿途國家的經濟情況以及與中國之間的貿易現狀

(一)“一帶一路”沿途國家的經濟規模和經濟發展水平

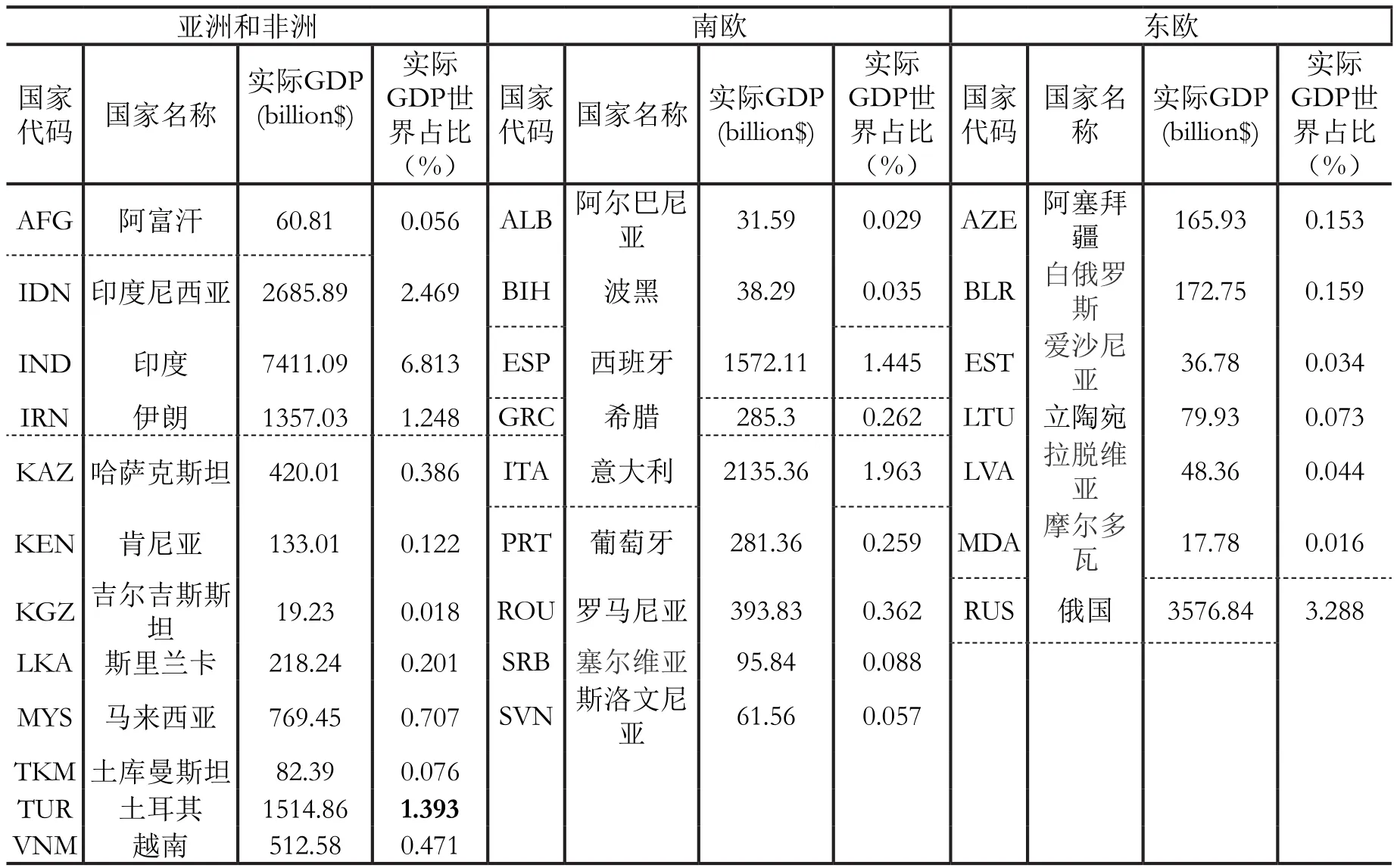

“一帶一路”沿途國家在經濟規模上有多顯著是本小節想要探討的問題。表1a顯示了沿途各個國家的經過購買力平價調整過的2014年2本文選取2014年的經濟指標是為了排除“一帶一路”倡議對這些國家產生的內生影響。的實際GDP以及其相應的實際GDP的世界占比。表1a共有三個組表,把這些沿途國家按區域分成亞非、南歐和東歐。

表1a中清楚地顯示在亞非地區中, 印度3印度雖然在當下沒有加入“一帶一路”倡議的意愿,但是確是中國重要的貿易伙伴之一,并且處于“一帶一路”地理路徑中的重要位置。(金磚國家)、印度尼西亞、伊朗和土耳其的實際GDP度超過了1%的世界占比,而土庫曼斯坦、肯尼亞和吉爾吉斯斯坦的經濟規模則是非常小。南歐國家的實際GDP主要以西班牙和意大利為主,羅馬尼亞和希臘次之,其他國家都幾乎小到可以忽略。東歐的主要經濟規模則是來源于俄羅斯(金磚國家)。這些國家從個體經濟規模來說都無法和中國16%的實際GDP世界占比相提并論,然而它們加總的實際GDP世界占比則高達38%以上,因此探討中國與“一帶一路”沿途國家的貿易機會是具有非常重要的經濟意義的。

表1a:“一帶一路”沿途國家的經濟規模(分地區)

表1b:中國其他重要貿易伙伴的經濟規模

同時,我們在表1b中列出了中國其他重要貿易伙伴的實際GDP和其對應的實際GDP的世界占比。英美法德日以及金磚國家巴西六國的實際GDP世界占比高達32%,僅美國就占16%。因此, “一帶一路”這一經濟合作倡議對表1b中所列出的國家與中國的關系絕對不應該是替代作用,而應該起到互補作用。

尤其是2018年至今中美之間的貿易摩擦很可能會成為中美貿易關系的長期狀態,由于關稅增加和貿易不確定性的增加帶來的部分美國市場的流失,更需要由“一帶一路”沿途國家的市場份額的增加進行補差。隨著中西歐大國(法國、德國和英國)以及東亞國家(日本)加入“一帶一路”倡議意愿的增加,從全球經濟價值的角度來看,“一帶一路”倡議毫無疑問會帶來最有潛力范圍最廣的區域經濟一體化和多邊自由貿易體系。

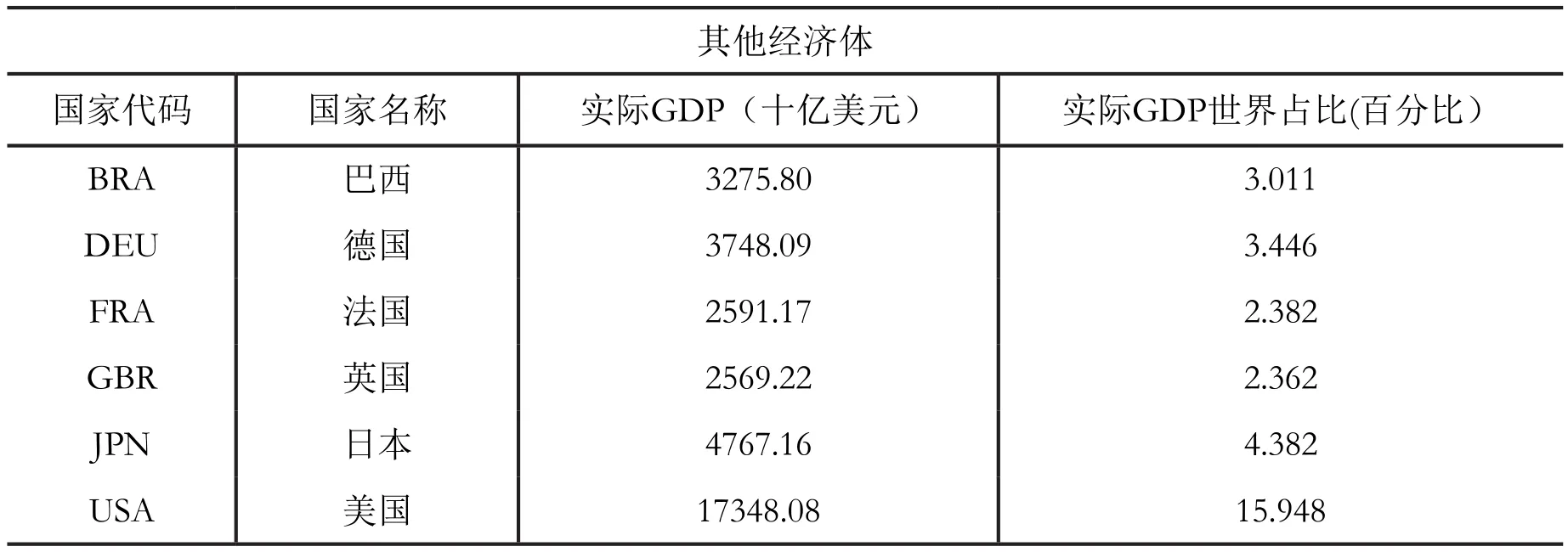

接下來,我們進一步討論 “一帶一路”沿途國家的經濟發展水平,它們和中國的經濟發展水平的相似度可以從圖1中觀察到。圖1中的虛框柱形代表的是2014年購買力平價調整過的中國實際人均GDP水平,大約在13000美元左右,從經濟發展水平上來說算得上是典型的中等收入國家。

圖1:實際人均GDP的對比:“一帶一路”沿途國家與中國

除了亞洲地區有若干國家(阿富汗、吉爾吉斯斯坦、印度和越南等)的經濟發展水平顯著不如中國之外,大多數“一帶一路”沿途的國家都至少達到了中等收入水平或者甚至是發達經濟體的水平。也就是說,單從實際人均GDP這一指標來看,“一帶一路”沿途國家與中國的經濟發展水平處在相似階段。根據新貿易理論,經濟發展相似的國家之間的貿易機會(尤其是產業內貿易)是比較大的。同時,“一帶一路”沿途國家有不少是自然資源豐裕的國家(俄羅斯、哈薩克斯坦和伊朗等等),它們的主要經濟收入依賴于它們的資源,因此它們的整個產業結構都與以制造業為主的中國非常不同,根據新古典貿易理論中的比較優勢,這些國家會和中國產生較大的產業間貿易。

(二) 中國與“一帶一路”沿途國家之間的貿易依賴度

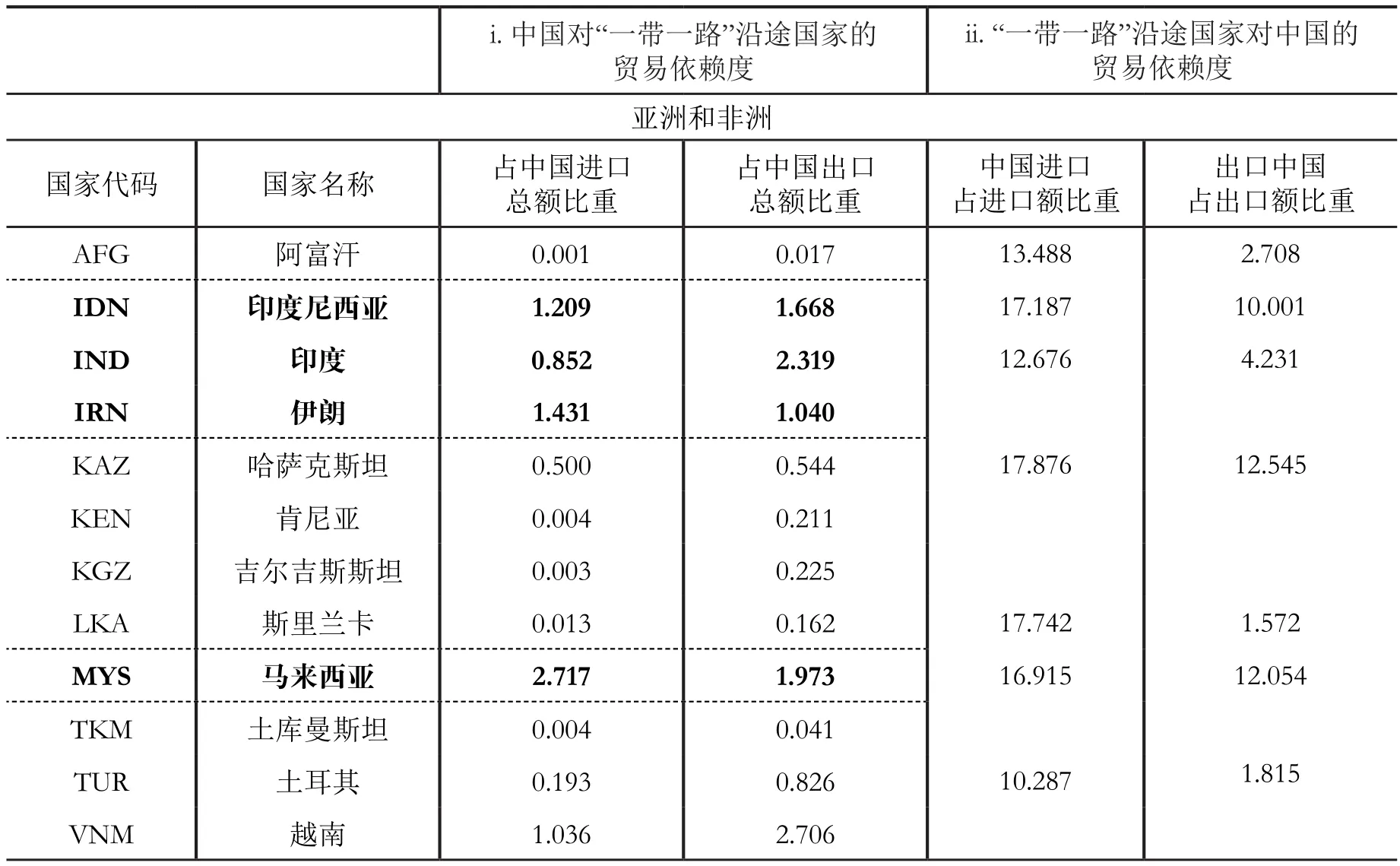

在表2a的第i部分中,我們以中國從世界所有其他國家的總進口額和向世界所有其他國家的總出口額為基數(分母),計算中國對“一帶一路”沿途國家的貿易依賴度;例如,印度占中國進口總額比重等于中國從印度的進口額除以中國從世界所有其他國家的進口總額。表2a把這些國家按區域分成亞非、南歐和東歐三個部分。

2014年UN Comtrade的國際貿易數據顯示,在亞洲國家中,中國對印度、印度尼西亞、伊朗和馬來西亞等國家的貿易依賴度相對較大;在南歐諸國中,中國對更為發達的經濟體西班牙和意大利的貿易依賴度較大;而東歐地區中只有俄國對中國的進出口貢獻比較顯著。我們把“一帶一路”沿途國家進行加總,中國對它們的進口依賴度為11%,出口依賴度為17%,其中中國對亞洲地區的貿易依賴度最高,而東歐大部分地區對中國貿易總量的影響比較小。

對比表2b的第i部分中的英法美德日及巴西, “一帶一路”沿途中對中國比較重要的幾個貿易伙伴(表2a第i部分中虛線框中的幾個國家)對中國貿易的影響雖然無法和經濟體量巨大的美國和離中國地理距離非常近的日本相提并論,但是它們的重要程度也不亞于其他幾個歐洲經濟強國。

表2a:中國與“一帶一路”沿途國家之間的貿易依賴度(分地區)

數據來源:UN Comtrade,2014

表2b:中國與其他重要貿易伙伴之間的貿易依賴度

我們再來看“一帶一路”沿途國家對中國的貿易依賴度。這一指標的計算是以“一帶一路”沿途國家各自的總進口額和總出口額為基數(分母),在表2a的第ii部分中展示。即,俄羅斯的中國進口占進口額比重等于中國從俄羅斯的進口額除以俄羅斯的總進口額。由于UN Comtrade在2014年中有些匯報國的數據缺失,所以我們在表2a第ii部分中的亞洲組表中沒有匯報若干數據缺失的國家。

中國毫無疑問對“一帶一路”沿途所有國家的貿易量(無論是進口還是出口)都具有一定程度的重要性,尤其是這些國家對從中國進口產品的依賴度更為顯著。“中國制造”對“一帶一路”沿途國家是非常重要的標簽,尤其是中國的亞洲貿易伙伴和俄羅斯。相對而言,南歐和東歐的大多數國家對中國貿易的依賴度較小,原因是歐盟這個區域一體化組織會使得歐洲國家更傾向于在區域內貿易。由此可見,通過“一帶一路”倡議進一步增進與沿途國家的貿易自由度是可以改變現有的世界貿易格局的。

值得關注的是,在表2b的第ii部分中,英法美德日及巴西對中國的貿易依賴度也很高,即中國的進出口對它們很重要;同樣的,中國在國際貿易中的重要程度對歐盟國家(英法德)較小;而對巴西美國和日本非常大。

四、“引力模型”理論下的“一帶一路”沿途的貿易機會

國際貿易理論中的“引力模型”給“一帶一路”倡議對國際貿易機會的促進提供了理論基礎。Isard and Peck (1954) 和Beckerman (1956) 憑直覺發現地理位置上越相近的國家之間貿易流動規模越大的規律。Tinbergen (1962) 和Poyhonen (1963) 對“引力模型”在經濟學領域做了發展、延伸,提出了一個比較完整且簡便的經濟學模型。這個模型認為兩個經濟體之間的貿易流量與它們各自的經濟規模(一般用實際GDP來表示)成正比,與它們之間的距離成反比。

之后“引力模型”被反復使用和改進,隨著運輸技術的提升以及貿易壁壘的多樣化,早期“引力模型”中與貿易機會成反比的距離變量4方慧和趙甜(2017)發現國家距離會顯著抑制中國企業對“一帶一路”沿途國家的國際化經營(包括進出口和對外直接投資)。已經逐漸被貿易成本變量所替代。如果想要增進兩國之間的貿易機會(貿易量或者貿易產品的種類),在給定經濟總量的情況下,降低貿易成本是可以起到直接作用的。而“一帶一路”倡議無論是通過對沿途國家基礎設施的建設,還是通過各國之間新貿易協定的簽署,甚至沿途國家之間的政治友好度的提升,都是可以起到降低沿途國家之間貿易成本的作用。同時,“引力模型”還指出,在給定貿易成本的情況下,經濟規模比較大或者經濟發展程度比較好的經濟體將會給中國帶來較大的貿易機會。無論是貿易總量(貿易的集約邊際)還是貿易產品的種類數量(貿易的廣義邊際)都是與貿易伙伴的GDP總量呈現正相關關系。

(一) “一帶一路”沿途國家的經濟規模與進出口貿易總量

圖2描述的是“一帶一路”沿途國家的經濟規模(實際GDP)與雙邊貿易規模(中國出口總額或中國進口總額)之間的關系。如理論所預計的那樣,沿途經濟體量大的國家對中國的貿易重要度就越高。俄國和印度的經濟體量在數據中最大,因此它們于中國而言,貿易重要程度明顯高于經濟體量小的國家。同理,經濟規模較大的南歐國家(意大利和西班牙)和東南亞國家(印度尼西亞和馬來西亞)也比其他亞洲國家和東歐國家更為重要5。

圖6 圖2 —圖4均對以美元為單位的產量值取對數進行分析,在取對數之前,出口總額的單位是百萬美元,實際GDP的單位是十億美元。計數值和比率不取對數。2:中國對“一帶一路”沿途國家的進出口總額與實際GDP

我們相信通過“一帶一路”倡議降低中國與沿途國家的貿易成本對促進貿易總量是有效的政策;然而,貿易總量與經濟規模之間的強正向關系(向上傾斜的擬合線)表明貿易成本的降低并不能反轉貿易伙伴經濟體的規模對貿易機會的重要性。也就是說,降低中國與哈薩克斯坦的貿易成本可以帶來兩國之間貿易量的增加,創造出更多的貿易機會,但是由于哈薩克斯坦的經濟規模遠遠小于離中國較遠的意大利和西班牙,中國與哈薩克斯坦之間的貿易量很難超越中國與西班牙或意大利的貿易量。因此,在中國設計貿易成本降低的政策時,還是應該把政策資源集中在與經濟規模比較大的經濟體上。

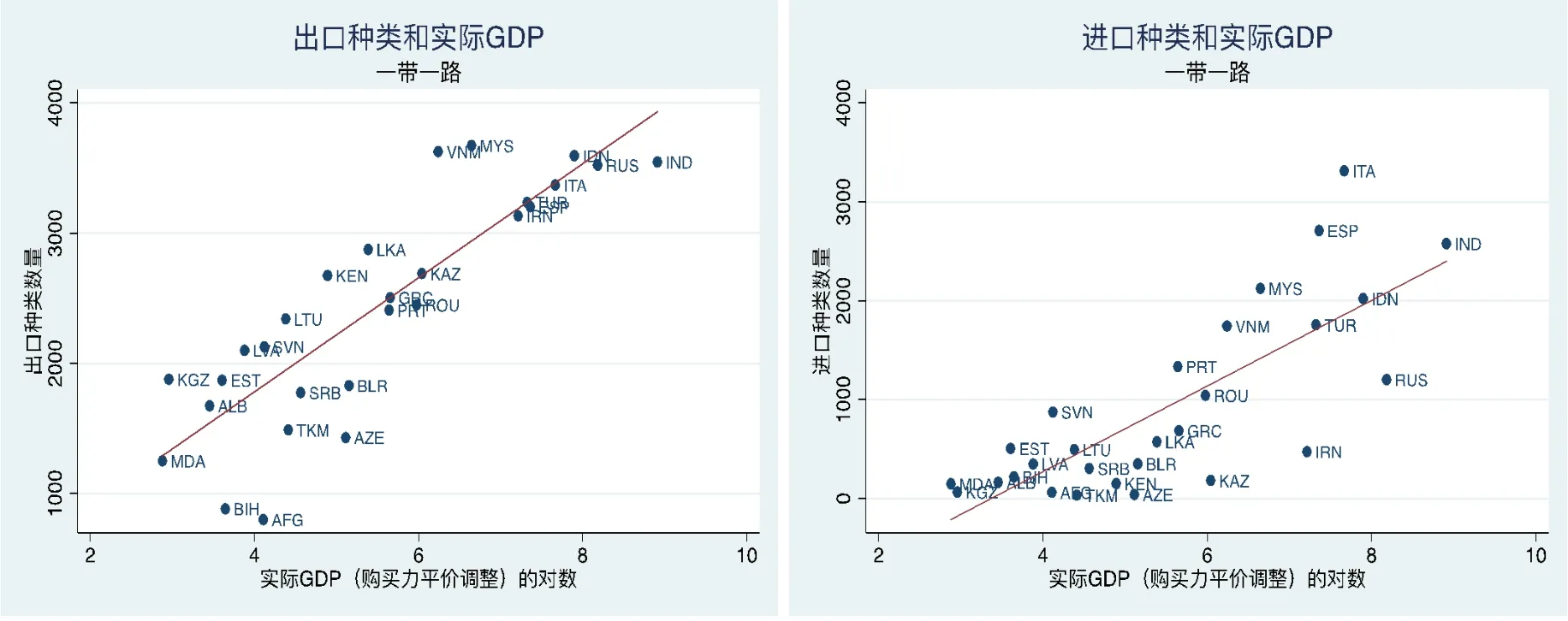

(二)“一帶一路”沿途國家的經濟規模與進出口貿易種類

除了使用雙邊貿易規模數據(出口總額和進口總額)之外,圖3還采取了中國進出口產品的種類數量(HS 6位產品編碼)來研究“一帶一路”沿途國家經濟規模對中國貿易廣義邊際的影響。國際貿易中的廣義邊際效應指的是貿易雙方進出口的產品種類的增加。根據微觀經濟理論,消費者具有種類偏好的特性,即消費更多種類的商品會帶來消費者的福利增加,因此增加國際貿易中的商品種類數量也是增加貿易利得的重要途徑之一。與圖2非常相似,經濟體量相對較大的沿途國家(印度、俄國、印尼、土耳其、意大利和西班牙等)和中國的進出口涉及到更多的產品種類,而中亞、西亞國家和東歐小國則不然。

圖3:中國對“一帶一路”沿途國家的進出口產品種類數量與實際GDP

無論是貿易集約邊際(進出口總額)還是貿易的廣義邊際(進出口產品種類),在“一帶一路”的沿途上,我們都可以清晰地觀察到經濟體量大的貿易伙伴對中國國際貿易發展的起著更為重要的作用。

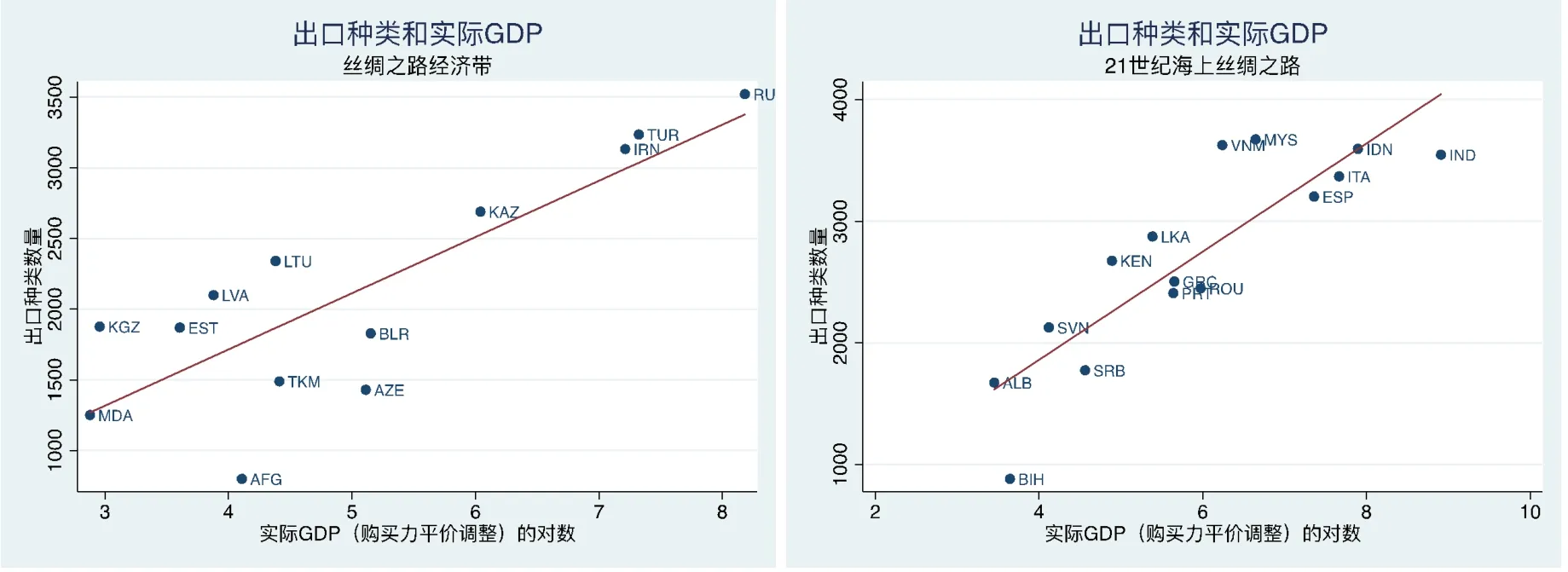

如果我們把陸上的“絲綢之路經濟帶”和海上的“21世紀海上絲綢之路”的沿途國家分開進行分析,從出口產品種類的廣義邊際角度出發(圖4),“絲綢之路經濟帶” 只有少數國家的產品種類超過2000種;而“21世紀海上絲綢之路” 的沿途國家中,大多數國家與中國的貿易產品種類都超過了2500種以上。因此,從貿易的廣義邊際效應來看,中國與“21世紀海上絲綢之路”沿途國家國際貿易的發展潛力要優于“絲綢之路經濟帶”的沿途國家7除了國際貿易中的進出口,呂越等(2019)還發現中國對“21世紀海上絲綢之路”沿線國家的國際投資也更大程度上地受到“一帶一路”倡議的正向影響。。

圖4:中國對“絲綢之路經濟帶”和“海上絲綢之路”沿途國家出口產品種類數量與實際GDP

同時,如果我們考慮到陸路運輸成本要遠高于海運運輸成本,“絲綢之路經濟帶”沿途俄羅斯、土耳其和伊朗在與中國貿易廣義邊際上的表現再次確認了貿易伙伴的經濟規模對貿易機會的影響是至關重要的。

(三)“一帶一路”沿途國家與其他發達經濟體貿易潛力的比較

“一帶一路”倡議沿途國家的貿易潛力相比世界其他國家而言究竟處在怎樣的一個層次?中國在全世界范圍內的出口產品種類接近5000種。中國出口到美國、日本、德國和法國這些經濟強國的產品種類都接近4000種之多,而大多數“一帶一路”的沿途國家受到其經濟規模的限制,即使它們在地理位置上遠遠優于美日德法,它們在貿易潛力上的表現遠不如這些地理位置距中國較遠的國家。此外,受到經濟發展水平(人均GDP)的影響,即使是“一帶一路”沿途中經濟體量比較大的國家(譬如印度),比起美國和日本,在貿易產品的種類上仍然有很大的廣義邊際的增長空間。這一方面說明了經濟規模對貿易機會的重要性,另一方面也是由于國家的文化與消費習慣會顯著影響國際貿易可能性。因此,“一帶一路”倡議中所倡導的“加強民心相通,加強人民友好往來和社會交往”確實可以促進經濟意義上的國際貿易。

此外,根據國際貿易的網絡效應(Chaney,2014),如果中國想促進與某個特定國家的貿易機會,通過與該國的重要貿易伙伴進行貿易可以幫助實現這一目標,而這一看似“曲線救國”的間接效應的作用不亞于降低與該特定國家貿易成本的直接作用。東歐國家的主要貿易伙伴是中西北歐洲發達經濟體,如果中國把歐洲發達經濟體作為進一步發展國際貿易的重要目標的話,通過“一帶一路”倡議加強與東歐國家的聯系也是一種有效的方案。

五、產業間貿易與產業內貿易的啟示

在這一部分中,我們將探討中國與“一帶一路”沿途國家之間的具體行業貿易特征對中國經濟發展的影響。產業間貿易(Inter-industry Trade)指的是同一產業部門的產品只出口或只進口的現象,造成這種國際貿易單向流動的主要原因是新古典貿易理論中的比較優勢(技術或者相對要素稟賦不同)。產業內貿易(Intra-industry Trade)是同一產業部門的產品既進口又出口的現象。產業內貿易包含大量的中間品貿易,即是某項產品的半制成品和零部件在兩國間的貿易。造成產業內貿易的主要原因是產品差異化,規模經濟以及消費者偏好的不同。

產業內貿易相比產業間貿易更能促進一個國家的科技進步,產業升級和經濟發展。第一,產業內貿易的原理之一是規模經濟,增加出口額可以為個體企業帶來更大的生產量,從而降低生產成本,提高生產效率。第二,帶來產業內貿易的產品差異化可以為同一產品帶來更多的種類選擇,一方面競爭迫使國內企業產業升級,產品質量提升;另一方面消費者在獲得更多的產品種類之后效用也隨之上升。第三,產業內貿易意味著相似產品在國際間進行交換,廠商在面臨國外競爭和出口的過程中可以通過學習效應進一步提高自己的生產率。最后,產業內貿易中的中間品和零部件進口會對一國企業生產率有正向溢出效應(Halpern,2015)。

同時,產業內貿易往往發生在經濟發展水平接近和稟賦條件接近的國家之間,而中國與“一帶一路”沿途大多國家還是存在著較大的差異,因此,如果中國要在“一帶一路”倡議的執行過程中對有限資源進行調配,應該更加傾向能和中國產生較大產業內貿易的國家。

(一) 中國與世界所有其他國家總貿易量的產業內貿易指數

產業間貿易和產業內貿易產生的原理不同,對一國經濟發展的作用也不相同,中國既需要能帶來資源和技術互補的產業間貿易,更需要能夠帶來技術溢出和內生增長動力的產業內貿易。

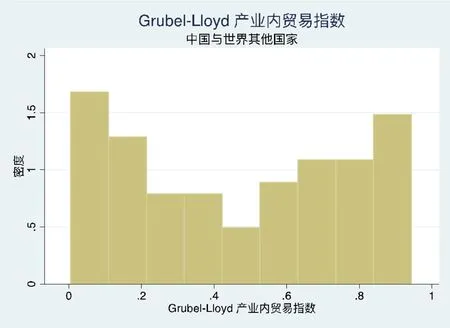

我們使用Grubel-Lloyd指數來計算一個行業內產業內貿易的比重,即。這一指數通常在0和1之間,越接近0,該行業的產業間貿易比重較大,越接近1則說明該行業的產業內貿易比重越大。

我們把UN Comtrade的較為細分的HS 6位行業代碼合并成較為綜合的2位代碼,數據顯示出97個可貿易行業,涵蓋了從原材料產品和初級產品到生產復雜度和科技含量較高的行業。這兩種類型的貿易在國際貿易中同時存在,對于大多數發達經濟體而言,產業內貿易的重要性遠遠超過了產業間貿易的重要性。通常情況下,在HS 2位的行業劃分下,發達經濟體的80%以上的行業的產業內貿易的GL指數會大于0.8。

圖5所示的是中國和世界所有其他國家進行貿易的97個HS 2位行業的產業內貿易指數(GL指數)分布。可以發現,和發達國家不同,中國存在大量的行業仍然集中在產業間貿易,貿易靠的是技術或者要素稟賦天然的比較優勢。因此,在中國制定貿易政策時,促進能帶來更多技術溢出、生產效率和消費者福利的產業內貿易應該成為一個重要的目標。

圖5:中國與世界其他國家貿易的GL指數分布

(二)“一帶一路”沿途國家與中國貿易的產業內貿易指數

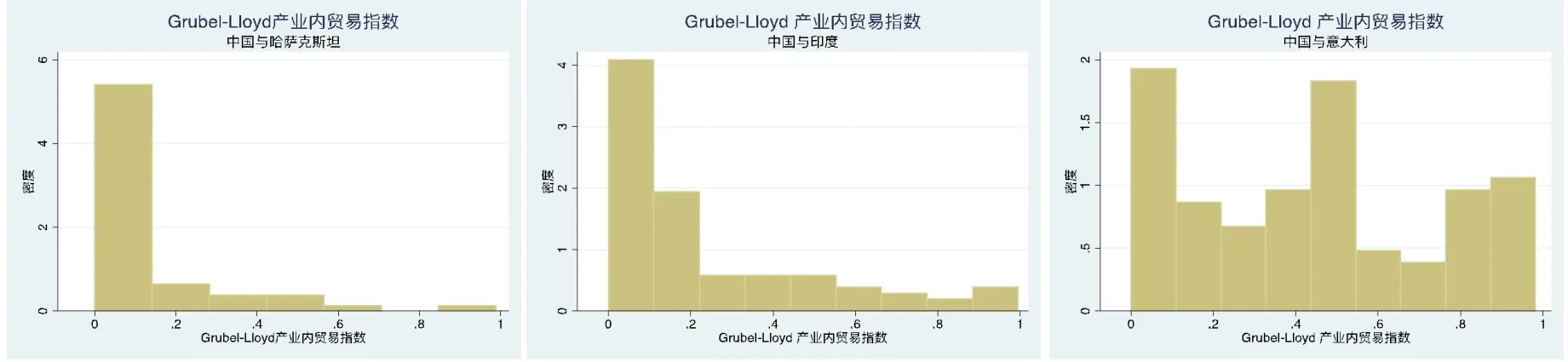

圖6展示了三類“一帶一路”的沿途國家。哈薩克斯坦是依賴自然資源的經濟體,總經濟規模不大,人均GDP高;印度是新型經濟體,經濟總體規模大、人口多,人均GDP較低;意大利是發達經濟體,制造業發達,經濟總量和人均GDP都比較高。

比較明顯的是,“一帶一路”所途經的所有國家相比中國與其他國家貿易GL指數的平均水平(圖5)而言,都更加偏向于產業間貿易。與哈薩克斯坦這類自然資源豐裕但經濟體量不大的國家進行貿易,基本上只存在產業間貿易,中國用最終品出口換來哈薩克斯坦的能源類產品,這與劉志彪和吳福象(2017)根據全球價值鏈的計算分析結果相一致。而中國和意大利這類經濟規模較大,有發達制造業的國家進行貿易,產業內貿易的比重明顯上升。就對實體經濟的影響來看,產業內貿易存在額外的溢出效應,能更快促進中國的經濟發展。

圖6:中國與哈薩克斯坦、印度和意大利貿易的GL指數分布

六、“一帶一路”沿途國家貿易政策的建議

中國與“一帶一路”倡議沿途的國家已經具有比較緊密的貿易關系,如何進一步通過這一倡議增加與這些國家的貿易量,從而推進我國的長期經濟發展與增長是本文研究最感興趣的核心問題。

第一,在“一帶一路” 倡議沿途國家中,經濟大國在貿易潛力的廣義邊際(貿易產品種類)和集約邊際(貿易總量)上對中國的國際貿易都更為重要。因此,我國應該加速與 GDP總量較大以及經濟發展較好的國家進一步拓展貿易關系,也就是說在“一帶一路”沿線的國家中,印度、俄羅斯、土耳其、印度尼西亞以及南歐諸國應該是政策傾向的重點。

第二,中國與“一帶一路” 倡議沿途國家的貿易多屬于基于資源稟賦不同的產業間貿易,然而更多的產業內貿易才能為中國經濟的進一步發展提供更大的源動力。因此,我國應該與以制造業為基礎,尤其是技術含量較高的制造業為主的沿途國家進一步促進貿易往來,增加產業內貿易的比重,通過產業內貿易提高我國企業的全要素生產率,并對我國的產業升級和生產技術帶來更多的溢出效應。政策制定者不能僅看GDP或人均GDP這些單一維度的指標來判斷我國能從貿易伙伴那里得到的貿易利得的大小。

第三,中國對亞洲和歐洲經濟體量較大的國家具有一定的貿易依賴度,而大部分的亞洲國家對中國的貿易依賴度都很大。我國可以通過“一帶一路”倡議增強與經濟發展水平相似的亞洲和東歐等國家的社會文化交流,增強與這些國家的經濟貿易交流。在與這些國家貿易量和貿易產品種類的增加過程中,我國也可以間接地打通與歐洲發達經濟體進一步的貿易通道。

第四,我們必須認識到“一帶一路”沿途的所有國家作為貿易伙伴的價值還是比不上美加、日韓以及中西北歐的諸個發達經濟體。因此中西歐國家如德國、法國和英國,東北亞國家如日本和韓國對“一帶一路”倡議的支持更值得我國關注并增進多邊的貿易關系。如果“一帶一路”倡議能夠在發展的過程中降低我國與歐美發達經濟體之間的貿易成本,尤其是我國中西部地區朝歐洲供貨的成本,這將為我國帶來更多的福利增加。

本文的分析主要是以中國與“一帶一路”沿途國家的貿易機會和經濟共同發展為著眼點進行的。我們也意識到“一帶一路”倡議更大的挑戰來自于政治協調,特別我國是大國之間的協調。同時,沿途國家地緣政治形勢復雜多變,存在各種各樣的矛盾和沖突。在推進經濟合作和計算潛在經濟效益的時候,“一帶一路”沿途國家的國家風險的衡量和也是我國在對外開放過程中不可忽視的因素。