中間品貿易自由化對出口產品質量的影響研究

——基于中間品價值鏈嵌入位置的視角

盧曉菲 章韜

(1.上海社會科學院應用經濟研究所,上海,200020 2.上海對外經貿大學國際經貿學院,上海,201620)

一、引言

逆全球化趨勢導致全球經貿摩擦加劇,再加上世界球經濟增長放緩,全球貿易發展動能減弱。這種背景下,我國如果繼續大量出口低質產品,持續被冠以“低質量、低價格、低利潤”的標簽,將非常不利于在這種大浪淘沙的時代樹立民族品牌,提升綜合國力。《2019年政府工作報告》指出,一方面,要持續推進出口“穩中提質”,讓更多國外市場認可中國制造。因此,提高出口產品質量,是當今中國經久不衰的重要議題。另一方面,要“加快提升通關便利化水平,積極擴大進口”。我國入世以來,進口關稅持續降低,極大提高了進口貿易自由化水平。進口貿易自由化程度的提高,通過進口競爭效應,降低了要素市場成本,進而大大提升了企業資源配置效率、優化了資源配置結構,從而提高出口競爭力。實際上,通過進口學習效應,推動出口升級在相當長的時間內是我國進出口貿易的重要特征。進口中間品促進技術創新和出口產品質量升級,也是我國貿易由數量增長轉向質量發展的重要途徑。

與此同時,全球價值鏈分工細化是伴隨逆全球化和全球貿易轉型的一大重要特征。產品內生產的全球分工體系愈發復雜,國際生產過程愈發碎片化。各國基于國家比較優勢而形成高度專業化能力,微觀貿易企業則基于企業比較優勢專業化生產某種產品特定環節的生產任務。在全球價值鏈中,品牌運營、研發設計和市場營銷等服務功能環節創造高附加值,加工制造活動越來越成為“微利”環節(陳健、趙洋和趙迪,2019),從而不同嵌入位置的企業具有不同的增加值創造空間。因此,企業進口中間品,通過技術溢出和學習效應,促進產品質量升級的作用機制就不再具有一致性,勢必會隨所進口中間品的價值鏈嵌入位置而有所差異。實質上,這種差異性是逆全球化趨勢下貿易政策不確定性與全球價值鏈分工細化間兩股力量的對抗,前者使貿易摩擦日益加劇,后者使國際分工合作日益密切。在這一背景下,企業在貿易自由化沖擊下,如何有效提升產品內配置效率,進而提升自身競爭力是關乎企業、行業乃至國家宏觀產業政策的重要問題,也是貫徹進口推動經濟增長和供給側改革的重大問題。

綜上,中間品貿易自由化沖擊下,如果進口中間品在不同價值鏈嵌入位置,會導致企業對技術溢出效應的吸收能力、優化資源配置能力不同,進而影響中間品貿易自由化對企業產品質量升級的作用機制。另一方面,出口到不同收入水平目的國,本身就是企業的自選擇,和企業生產率等績效指標息息相關,所以出口目的國不同的企業,其中間品貿易自由化和中間品的價值鏈嵌入位置對企業出口產品質量的作用機制往往也存在較差差異性。這也是本文的一個關注點。本文使用2000—2014年我國海關產品企業數據、WITS進口關稅數據和WIOD投入產出數據,研究中間品貿易自由化對出口產品質量影響,并研究了這種影響的中間品異質性,進一步分析了這一機制的質量趨勢效應和目的國收入效應。本文具體結構安排如下:第一部分介紹本文研究的意義背景;第二部分回顧了和本文相關的文獻;第三部分對本文的機制進行理論建模;第四部分對本文的機制進行了實證檢驗;第五部分給出了本文的結論以及政策建議。

二、文獻述評

企業要素投入是影響出口產品質量的重要因素,企業會根據出口產品質量內生選擇要素投入。李秀芳和施炳展(2013)研究發現研發、人力資源、廣告等要素投入會促進出口產品質量升級,而政府補貼則會提高這一升級路徑的效率。樊海潮和郭光遠(2015)使用高度細化海關數據和制造業企業生產數據研究了出口產品質量、生產率和出口價格之間的關系,認為作為技術投入的生產率與出口產品質量正相關。石小霞和劉東(2019)研究發現,高技能勞動投入會促進企業升級出口產品質量,且高技能勞動投入和高質量要素投入會產生組合效應。Amit and Khandelwal(2013)認為要素投入市場的進口競爭也是出口產品質量的重要影響因素,進口競爭有利于靠近世界前沿產品的質量升級,但不利于遠離世界前沿產品的質量升級。

不同于上述簡單的資本、勞動和技術等要素投入,本文主要關注企業的中間品投入。部分學者直接研究企業的要素投入結構中有無中間品,如劉海洋、林令濤和高璐(2017)認為如果要素投入結構中有中間品進口,則會存在技術溢出效應,有利于優化要素投入資源配置從而促進出口產品質量升級。林令濤、劉海洋和逯宇鐸(2019)進一步研究發現,進口中間品有利于提升企業出口能力,這一能力也受到與進口中間品技術匹配程度的影響。更多學者則是從中間品結構出發,研究了中間品進口對出口的作用機制。李秀芳和施炳展(2016)從中間品進口種類的多元化角度研究,認為中間品進口多元化會通過邊際成本和固定成本等渠道促進出口產品質量升級。鄭亞莉、王毅和郭晶(2017)從中間品進口質量角度研究,認為企業進口中間品質量越高,出口企業的生產率也會越高。魏浩、李翀和趙春明(2017)從中間品進口的來源地結構角度研究,發現中間品進口來源地結構會通過進口種類多元化的生產互補機制促進企業生產率和競爭力的提高。許家云、毛其淋和胡鞍鋼(2017)發現中間品進口質量結構、產品種類結構均會影響企業出口產品質量。以上文獻盡管也考慮了中間品進口結構對出口產品質量的影響,但主要集中在是否進口中間品或者中間品的數量維度或者質量維度,而沒有考慮中間品的價值鏈嵌入位置結構。

在考慮中間品進口對企業出口產品質量的影響作用時,不可忽視關稅波動沖擊的影響,針對關稅下降引致貿易自由化、促進出口產品質量升級的研究也較為豐富。殷德生、唐海燕和黃騰飛(2011)研究發現,關稅下降通過貿易成本降低、技術溢出效應和規模經濟,促使進口結構優化以提升出口產品質量。田巍和余淼杰(2013)認為企業中間品關稅減小會顯著提高企業的出口強度,主要是因為關稅降低促進了中間品種類結構的優化。Fan et al.(2015)建立模型研究了關稅下降對企業出口產品質量的促進作用,但是并未對中間品進口如何影響產品質量升級做出具體說明。劉曉寧和劉磊(2015)的研究則發現對于中國企業而言,貿易自由化有利于靠近世界質量前沿企業的產品質量升級,存在“規避競爭效應”,而對遠離世界質量前沿企業的產品質量升級具有消極影響,存在“氣餒效應”。Bas et al.(2015)使用我國2000年到2006年的海關數據研究了進口中間品貿易自由化對進口中間品以及出口產品質量的影響,發現進口中間品貿易自由化會促使企業出口價格的提高,尤其是從發達國家進口中間品的時候,同時進口關稅的減少也使得企業會做出升級其出口產品質量的決策。盛斌和毛其淋(2017)研究發現,中間品貿易自由化會通過競爭效應和種類效應顯著提高了中國制造業出口技術復雜度。陳維濤、嚴偉濤和莊尚文(2018)認為進口貿易自由化能夠提高企業生產率水平,而中間品進口貿易自由化不利于促進企業創新,最終導致企業生產率水平下降。劉政文和馬弘(2019)發現,中間品關稅下降,不僅會降低個體企業的生產成本、提高成本加成,也會降低行業平均成本、增強個體企業面臨的競爭、降低成本加成,兩種作用之下影響企業生產率。以上文獻對中間品貿易自由化影響企業出口產品質量等出口績效的作用機制進行了探討,但是沒有考慮到,在全球價值鏈分工體系下,中間品進口來源于不同嵌入位置時,中間品貿易自由化對出口產品質量的異質性影響。

目前大部分文獻或關注中間品進口貿易自由化促進產品質量升級,或關注中間品進口本身就會促進企業產品質量升級,本文關注的焦點則在于企業所進口的這種中間品更靠近原材料等原始投入還是更靠近最終品,即中間品的價值鏈嵌入位置,這一嵌入位置如何影響中間品貿易自由化對企業出口產品質量升級的作用機制目前較少有文獻關注。企業所進口的中間品在全球價值鏈的嵌入位置之所以重要,是因為這一嵌入位置事關企業自身的吸收能力,上游企業一般是資本密集型的,生產率和利潤率較高(Ju et al,2015),因而吸收、學習新技術能力較強,而吸收和進口學習等能力則直接關乎企業出口績效。

三、理論機制分析

國際貿易中,企業不僅需要考慮進口中間品貿易自由化沖擊,也需要兼顧所進口中間品上下游關聯結構所受的系列關稅沖擊。因此,我們在中間品投入與最終品質量的分析框架內,逐步考慮中間品貿易自由化沖擊、進口中間品在全球價值鏈嵌入位置異質性,從而中間品進口貿易自由化對企業出口產品質量的作用機制,如何受到中間品在全球價值鏈嵌入位置異質性的影響。

(一)中間品投入與出口產品質量

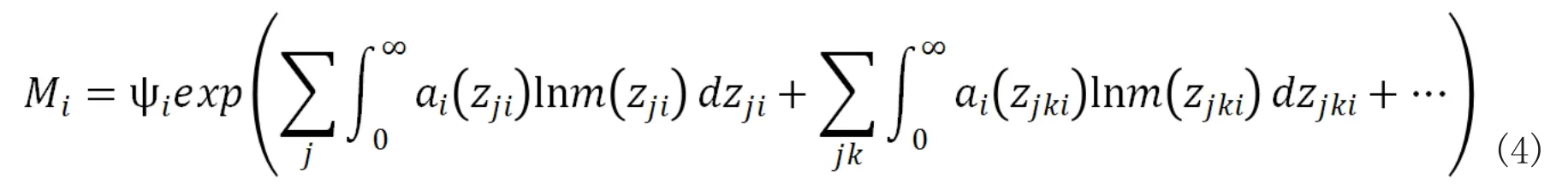

首先,我們考慮同質化中間品投入對企業最終品出口產品質量存在影響。根據Fan et al.(2015),假設代表性消費者效用由所消費商品的質量和數量決定,行業內產品之間是常替代彈性的。該代表性消費者具有以下偏好結構:

其中,vi是行業i在總支出中的份額,以此對每個行業商品帶來的效用進行加權。q(ω)表示產品種類ω的質量,ηi>0表示質量的變化范圍。x(ω)表示產品種類ω的消費數量,σi>1表示行業i不同產品種類之間的替代彈性。Ωi表示行業i不同產品種類的變化范圍。對行業i中產品種類ω的需求可以表示E表示消費者總收入。Pi表示外生于每個個體企業的行業水平價格指數。

在企業方面,假設企業生產產品ω的生產率φ(ω)是異質的。每個企業生產這一產品需要很多最初投入L(ω)和中間品投入M(ω),行業i中生產率為φ(ω)的企業生產質量為q(ω)的生產技術為:

(二)中間品異質性與出口產品質量

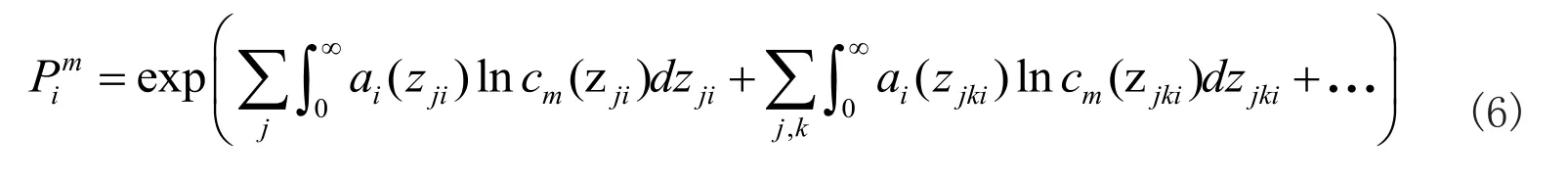

上述文獻不考慮企業進口中間品投入結構差異,只考慮數量差異。這里我們將企業進口中間品決策視為企業進口結構的內生選擇,企業選擇其投入品與原材料和產成品之間的生產組織聯系及潛在的組織生產成本。

企業選擇中間品投入時考慮所采購中間品投入在全球價值鏈中的嵌入位置結構以及潛在的福利改進,實際上反映了企業在國際貿易中的分工地位和對自身比較優勢的提升策略,選擇靠近原材料的中間品的企業可能有更多資本、更大企業規模去承擔從原材料到最終品的較長生產鏈條,從而獲取更多增加值。因此,本文放松了中間品同質性的假設,認為企業的中間品投入結構存在異質性,將中間品投入數量改寫為關于投入結構的表達:

行業i中生產率為φ的企業生產最終產品所面臨的邊際成本為:

其中cm表示企業可得的最低質量調整成本投入。企業獲取中間品z的成本取決于對應中間商和間接中間商間的投入結構,即中間商投入原材料或半成品的步驟或長度z。企業需要為中間品投入結構支付生產組織成本,如果中間品投入結構越復雜,則企業面臨的中間品“產品空間”越大、價格指數越高,企業必須在成本和質量之間進行權衡。

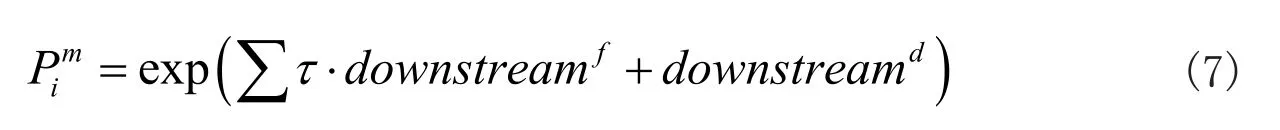

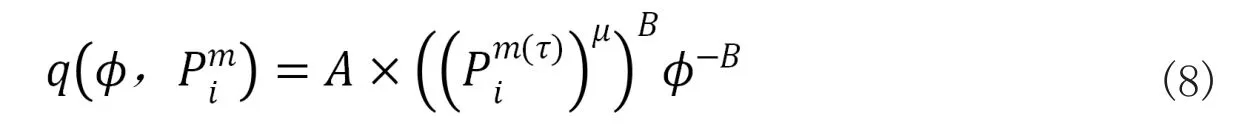

(三)中間品貿易自由化與出口產品質量

公式(5)~(7)表示中間品投入結構會影響企業的中間品價格和質量,即企業生產最終品的最優質量可以簡化表述為:

其中,A和B分別表示給定的其他無關于本文機制的參數。由此,可以得到企業中間品進口貿易自由化對企業出口產品質量的作用機制,是如何受到中間品在全球價值鏈嵌入位置的影響的經濟學解釋。首先,關稅τ的減少導致中間品貿易自由化水平的提高,進而通過公式(7)影響綜合價格指數,再通過公式(8)影響產品質量,結合Fan et al.(2015)的研究,預期關稅和產品質量負相關。其次,進口中間品嵌入全球價值鏈的位置下游度,同樣通過公式(7)影響綜合價格指數,再通過公式(8)影響產品質量。預期上游企業質量升級較快。其經濟學直覺在于,價值鏈上游的企業更多采購原始材料,這類企業通常設立成本較高、大部分是資本密集型的,其生產率和利潤率相對較高(Ju et al.,2015),相對處于國際分工的相對高端環節;價值鏈下游的企業主要采購幾近于最終品的半成品,相對處于國際分工的相對低端環節。所以預期上游企業質量升級更快。最后,關稅和下游度均出現在公式(7)中,二者之間存在交互效應。其經濟學直覺在于,相對于采購靠近最終品的半成品的下游企業,生產率和利潤率比較高的資本密集型上游企業,在面臨貿易自由化沖擊的時候,能夠更有效的充分利用貿易自由化帶來的進口競爭效應和要素市場成本下降效應、技術溢出效應等,從而促進產品質量升級更快。

四、實證分析

(一)變量選擇與數據來源

本文主要研究我國出口企業在企業—產品—國家—年份層面上,考慮中間品在全球價值鏈上嵌入位置的異質性之后,中間品貿易自由化對企業出口產品質量的影響。主要涉及中間品貿易自由化,中間品在全球價值鏈上嵌入位置和出口產品質量三個變量,具體的測度方法如下。

中間品貿易自由化,實證分析中以關稅來代理,認為關稅下降可以刻畫貿易自由化程度的提高。關稅為企業進口HS-6位數產品水平關稅。計算方法為關稅加1并取對數之后的值,即tariffft-5=In(τft-5+1),其中表示企業總進口中各種中間品的份額,表示6位HS中間品關稅,N表示企業f進口的中間品種類數。關稅數據主要來源于世界綜合貿易方案(WITS) 1997—2011年HS6位碼水平的時變關稅數據。

中間品在全球價值鏈上嵌入位置,用下游度指標來刻畫。基于Antras et al.(2012)和Miller et al(2017)的方法,立足企業采購中間品投入的視角,主要估計國家—行業水平投入下游度,進一步得到每個企業的加權下游度,權重為企業進口各種中間品的比重。計算下游度的數據來源于世界投入產出表1995年到2011年間世界上主要的40個國家35個行業的投入產出數據。這個指標越小,表示進口越多的原材料等上游原始投入。

出口產品質量則使用Khandelwal et al(2013)提供的測度方法計算得到。由于給定價格,具有較高銷售量的產品具有較高質量,所以使用企業—產品—出口目的國—年份水平上消費需求對價格和替代彈性乘積、產品固定效應、國家—年份固定效應回歸,即所得到的殘差作為出口產品質量,其中表示t年國家c對企業f出口產品h的需求量,表示不同產品種類之間的替代彈性,就是出口目的國的國家年份固定效應以識別出口目的國的收入指數和價格指數,就是產品固定效應,加入這一項固定效應是因為不同產品種類之間的價格未必是可以比較的。質量估計值就等于。本文采用我國2000—2014年海關數據估計了企業—產品—出口目的國-年份水平的質量指數,得到554489個企業、4744種產品出口到195個國家的出口產品質量。

其他控制變量。主要包括企業的注冊類型和所在地區,來源于我國海關數據庫。

由于樣本中很多企業主要是從事進出口業務,或者提供進出口中介服務,這種企業并不需要承受進口關稅,所以需要將這些企業從樣本中去除掉。相關法律規定這些公司將有名稱包括諸如交易、進口和出口,本文采取Tang et al(2012)的處理方法,刪除公司名稱中包含“進出口”“貿易”“外貿”“經貿”“工貿”“科貿”等字眼的公司。

(二)描述統計分析

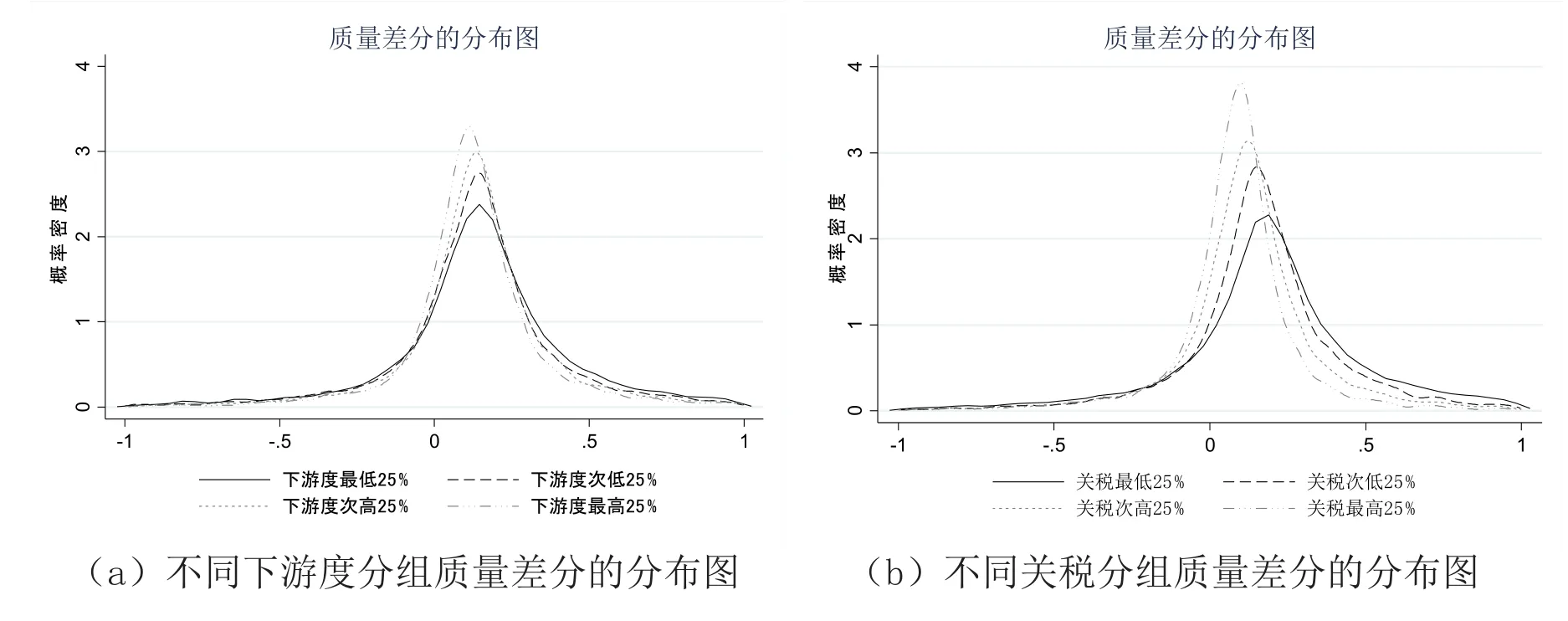

圖1給出了按照下游度和關稅分組的質量分布圖。從圖1(a)可以看出,下游度最低25%的分組中,質量5期差分的均值最大,且大于0,這表明了下游度比較低的企業,其質量升級比較快。從圖1(b)可以看出,關稅最低25%的分組中,質量5期差分的均值最大,且大于0,這表明了關稅比較低的企業,其質量升級也比較快。

圖1 不同分組條件中的質量差分分布圖

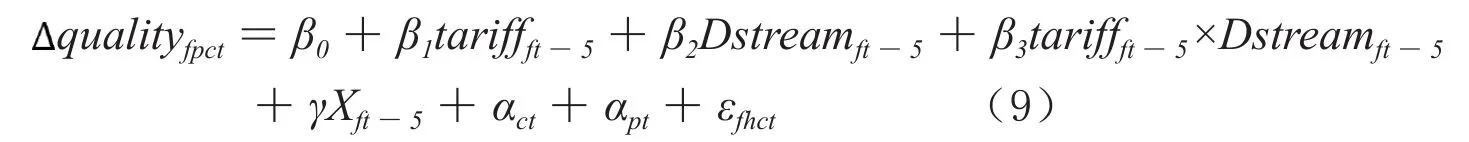

(三)計量模型設定

根據以上理論模型,建立如下計量模型:

(四)基礎回歸結果

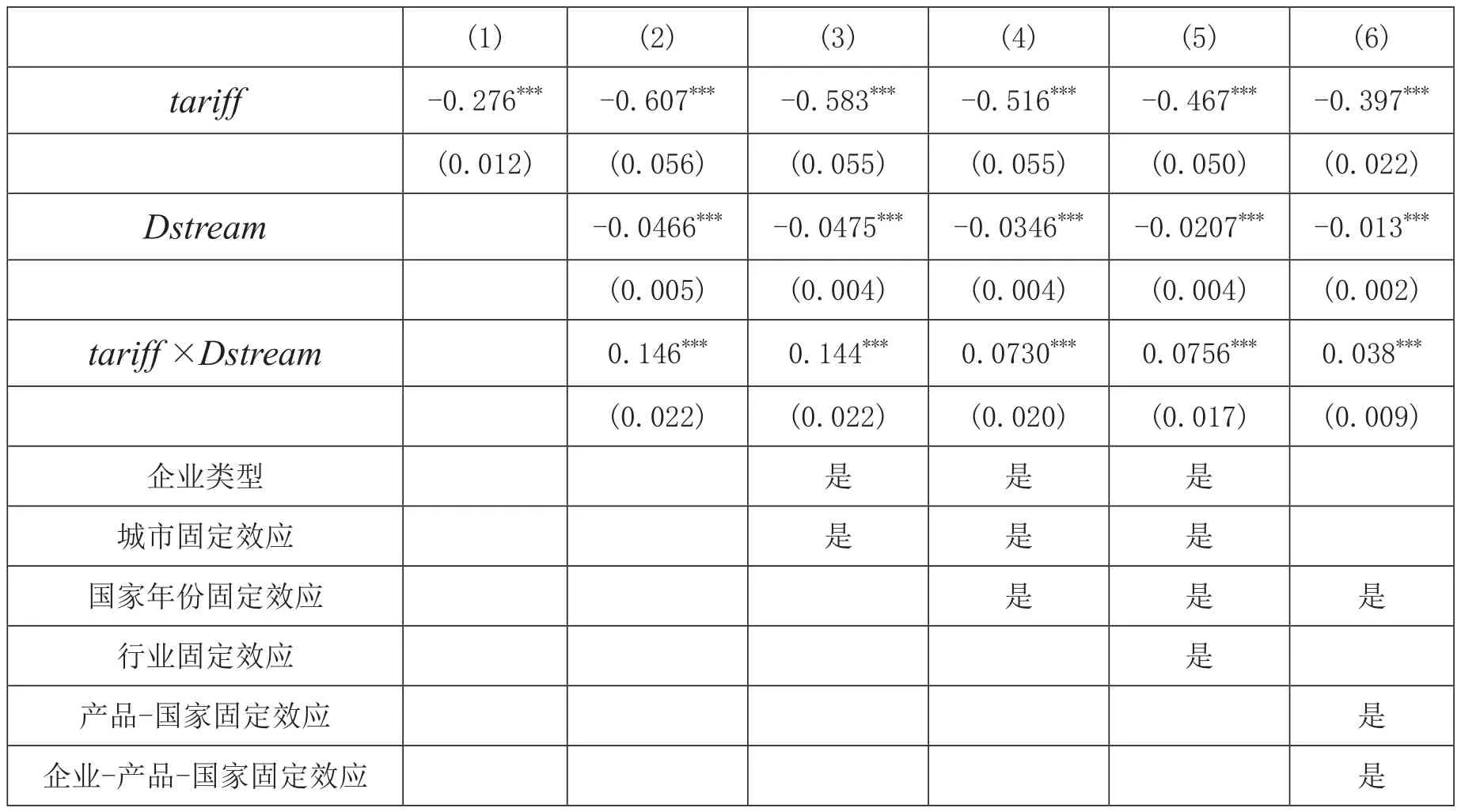

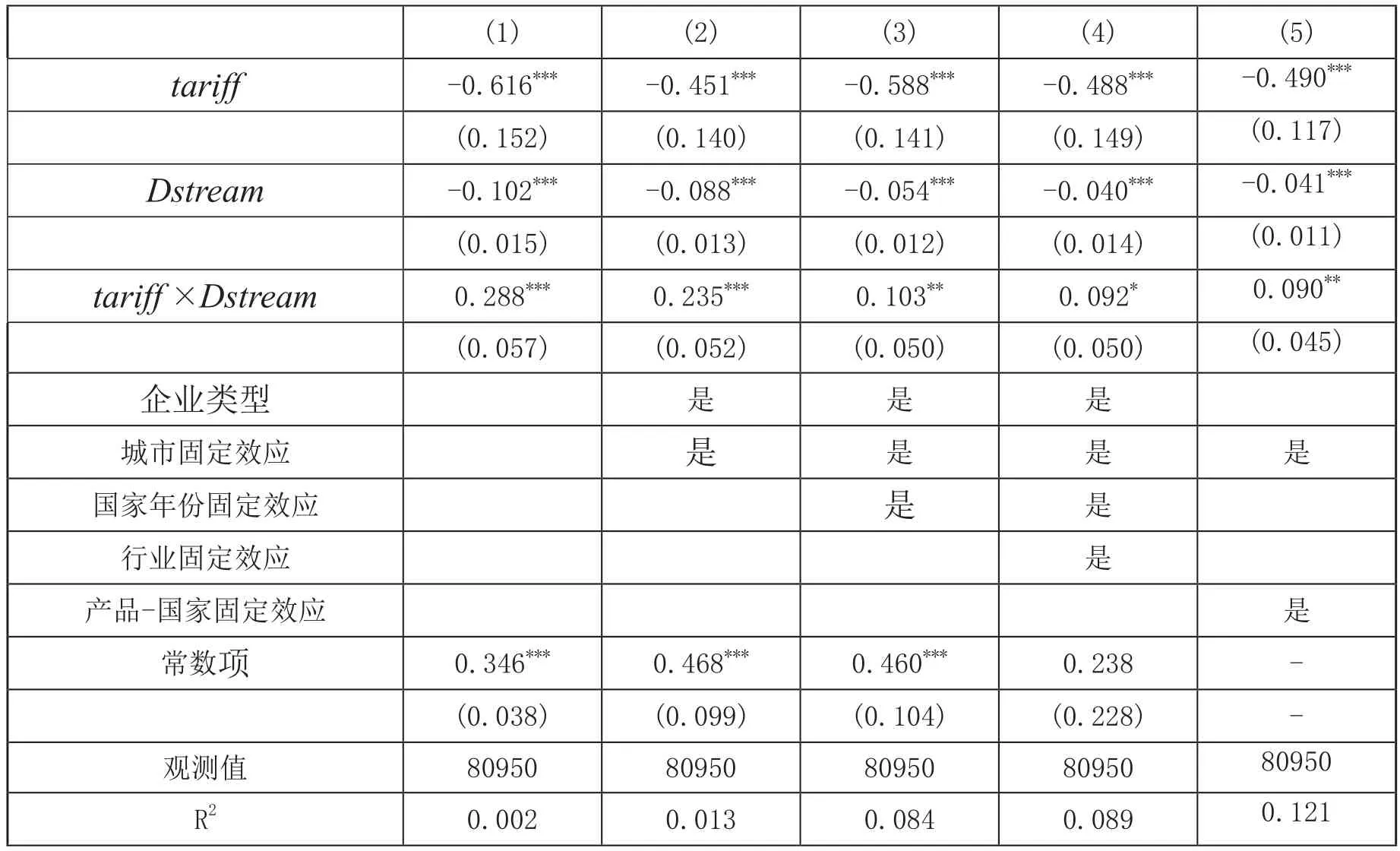

中間品進口貿易自由化對企業出口產品質量影響的回歸結果見表1。模型(1)顯示,中間品進口貿易自由化提高,會顯著促進企業產品質量升級。模型(2)對模型(1)進一步的機制研究發現,關稅和下游度的交互項系數顯著為正,表明確實存在中間品貿易自由化推動企業產品質量升級這一機制,但是企業進口中間品下游度越低,這一機制效應就越強。實際上,如果企業進口中間品的下游度在4.2以上,中間品進口貿易自由化甚至會降低企業的產品質量。模型(3)~(5)逐步控制了出口企業的性質、企業所在的城市固定效應、國家年份固定效應及行業固定效應,模型(6)采用高維面板的方法控制特定的企業—產品—國家高維固定效應,盡可能地降低關稅和質量間可能存在的內生性問題,本文的機制仍具有較好的穩健性。

經濟學直覺上,首先,中間品貿易自由化一般會通過進口競爭效應降低要素成本,優化資源配置,從而提升企業生產率和產品質量(Fan et al.,2015;樊海潮和郭光遠,2015)。其次,企業進口中間品,相較于不進口中間品的企業而言,會產生“中間產品質量效應”“產品種類效應”與“技術溢出效應”,促進企業產品質量升級(許家云、毛其淋和胡鞍鋼,2017)。最后,將以上二者結合起來,卻未必一定會實現出口產品質量的升級。實際上,中間品進口關稅下降后,所有企業都面臨要素市場成本降低、技術溢出,但是企業異質性導致不同企業對利好政策效應的吸收能力不同,生產組織決策反映也會不同,甚至有企業會出現產品質量下降的現象(蘇理梅、彭冬冬和蘭宜生,2016)。這主要是由于進口原始投入的企業相對上游,而進口最終品的企業相對下游,上游企業由于設立成本較高、大部分是資本密集型的,其生產率和利潤率相對較高(Ju et al.,2015)。貿易自由化沖擊下,上游企業對利好政策貿易改進效應的吸收能力更強,相對也更容易把握機遇、提升質量、提高產品競爭力。

表1 中間品進口貿易自由化影響出口產品質量的基礎回歸

注釋:括號中為聚類在企業層面的標準誤;*, **, *** 分別表示在10%、5%和1%水平上顯著;為了消除部分內生性問題,關稅和下游度均按照Khandelwal等(2013)以及Fan等(2015)的做法,滯后五期,下文表格如不作特殊說明,均采取這種做法。

(五)內生性處理和穩健性檢驗

1.關稅加總導致的內生性問題

本文測度中間品進口貿易自由化的指標主要是關稅,前文對企業關稅的測度采用加權平均做法,權重是企業進口各種中間品的份額。實際上,這種加權方式可能存在企業自身特征造成的內生性偏差。一方面,企業在進口各種中間品的時候,決定企業每種進口多少的決策在很大程度上取決于企業自身的質量選擇,企業會根據市場質量需求調整生產質量,進一步調整進口中間品投入的份額。另一方面,如果企業進口某種中間品的關稅很高的話,企業很可能會選擇不再進口這一中間品,而是選擇其他的替代中間品,此時企業加權關稅測算得到的企業中間品關稅就會被低估了(田巍和余淼杰,2013)。因此,存在質量和加權進口關稅的逆向因果導致的內生性問題。對此,本文采取了三種企業關稅加總方法來解決這一內生性問題,第一種是不考慮權重的關稅算術均值,第二種是計算企業面臨的關稅總值,第三種是將企業所進口的中間品種類的比例固定在企業的初始進口年份。表2分別通過三種企業關稅計算方式驗證了基礎回歸結論。無論采取哪種企業關稅的測度方法,上文結論都是穩健的。

2.質量測算過程導致的內生性問題

鑒于企業出口和進口之間存在難以剝離干凈的相互影響關系,本文采用工具變量法處理這種內生性。在測算質量的時候,其經濟學直覺主要是控制價格和產品固定效應之后,出口額較多的出口產品質量水平也比較高。但是價格和出口數量之間可能存在潛在的內生性問題,從而導致測算的出口產品質量也存在內生性問題。Fan et al.(2015)認為可以采用企業所在地區平均工資作為該企業出口產品價格的工具變量,以捕捉企業生產成本,重新測算質量估計值。為了實現這一操作,需要將海關數據庫和工業企業數據庫進行匹配。表3結果表明,本文所研究的機制在進一步采用工具變量法進行內生性控制之后也依然是穩健的。

表3 穩健性檢驗——工具變量法計算產品質量

(六)影響機制檢驗

上文在企業—產品—國家—年份層面探討了中間品進口貿易自由化對出口產品質量的影響機制。下面從企業本身質量差異性和出口目的國差異性,兩個視角檢驗這一影響機制。

1.質量趨勢效應

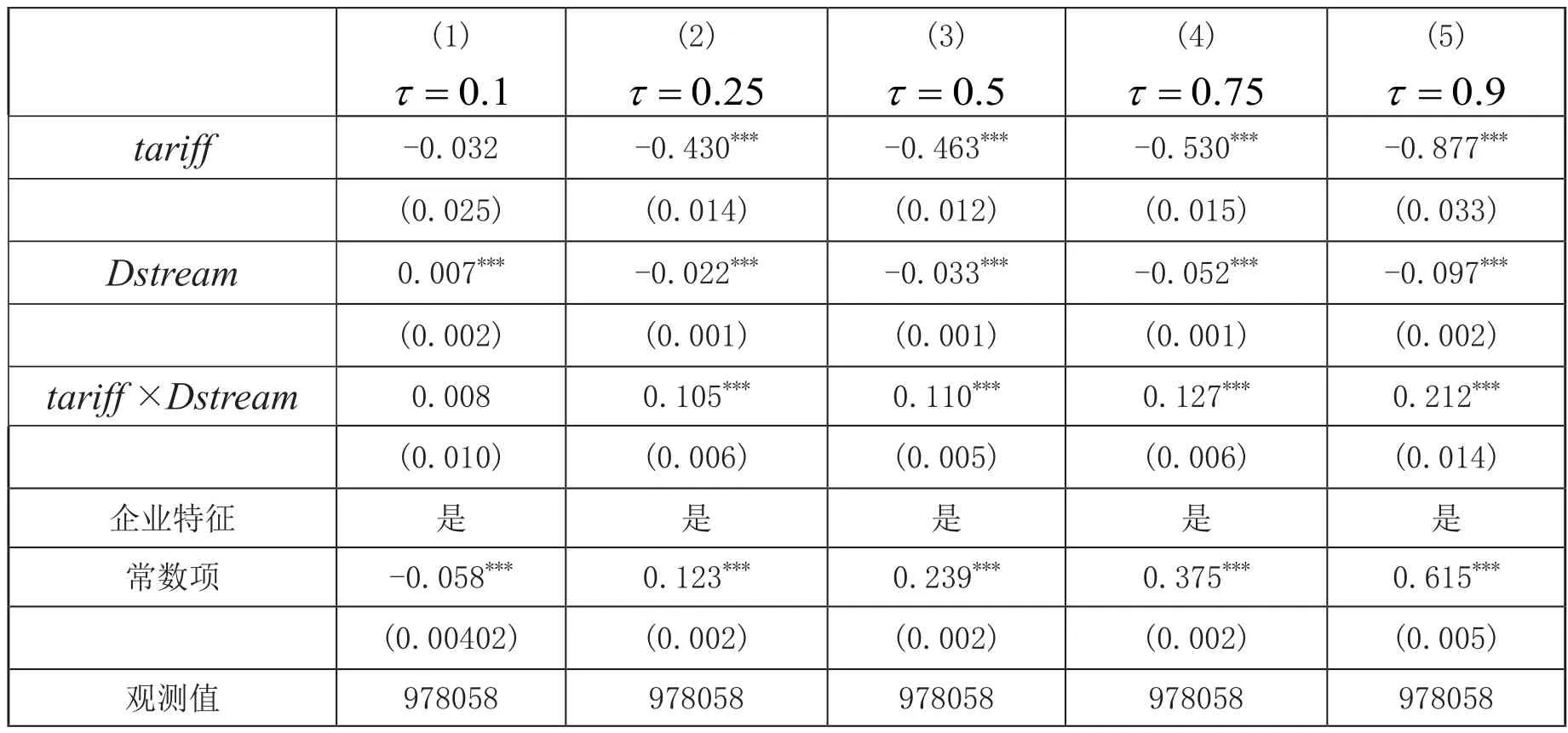

傳統的線性回歸模型描述了因變量的條件均值分布受自變量特征的影響,而不同質量水平的企業往往存在生產率等異質性,這種企業異質性會對質量升級受中間品貿易自由化和下游度的作用機制造成什么影響?此外,本文出口企業涉及貿易數據,一般都存在異方差問題,最小二乘法的估計將不再具有最佳線性無偏估計等優良性質,出于穩健性考慮,表4采用分位數估計模型對本文影響機制加以檢驗。結果表明,在各個質量分位數本文機制依然穩健。有趣的是,質量分位越高,關稅和下游度交互系數就越大,表明中間品貿易自由化促進企業產品質量升級的機制,在低下游度中間品進口企業相對較強。如果這家企業又是出口高質量產品的企業,這一機制就會更強,體現出在面對貿易自由化沖擊時,產品質量升級存在低下游度和高出口質量的組合效應。這主要是由于,相對于低出口質量的企業,出口高質量產品的企業自身較為成熟,也具備一定出口競爭力,對利好政策貿易改進效應的吸收能力更強,從而進一步強化貿易自由化和中間品下游度共同對產品質量的作用機制。

表4 影響機制檢驗——質量趨勢效應

2.目的國收入效應

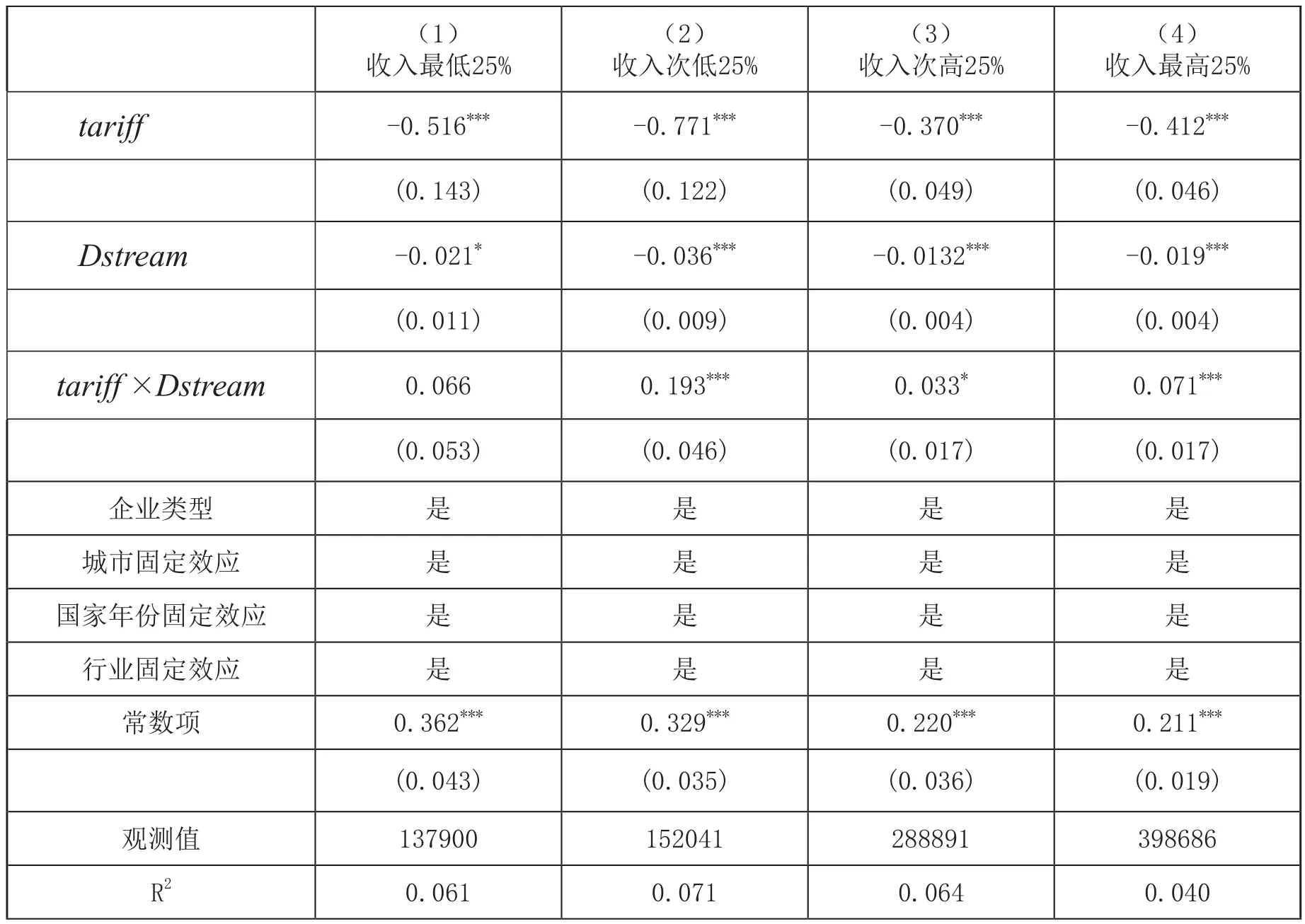

表5將出口目的國按照收入水平的高低分為4組:收入最低25%、收入次低25%、收入次高25%和收入最高25%,進一步研究了出口到不同收入水平目的國的情況下,上述機制存在哪些特點。結果表明,除了收入最低的目的國之外,其他分組中均穩健存在上文所研究的影響機制。進一步地,對比不同收入水平的目的國分組,可以發現,我國企業出口到收入次低25%國家,關稅和下游度交互系數最大,表明如果企業出口到較低收入國家,其產品質量升級更容易受中間品進口下游度的影響。但對比交互項顯著的模型(2)、(3)和(4)可以發現,出口到高收入國家的企業,關稅的邊際效應總是負的,比如模型(3)的下游度達到11的時候才會使得關稅邊際效應轉為正的,遠大于樣本中下游度指標的最大值(5.2);而出口到低收入國家的企業,只有進口中間品下游度在4以下時,才會享受到中間品貿易自由化帶來的產品質量升級效應。這主要是由于,只有生產率達到一定水平的企業才有競爭力出口到高收入國家,所以這類企業在面對中間品貿易自由化沖擊時,能夠充分吸收各類中間品的技術溢出效應,無論企業進口何種中間品,都會享受到貿易自由化帶來的貿易改進效應、促進產品質量升級,只是進口低下游度的原始投入的貿易改進效應大于進口高下游度最終品。而如果企業本來是出口到低收入國家,只有進口低下游度、高上游度的原始投入等時,才能充分吸收利用進口競爭效應和要素成本降低效應、技術溢出效應等實現貿易改進和產品升級,一旦企業進口靠近最終品的高下游度中間品,反而會不利于貿易改進和產品質量升級。

表5 影響機制檢驗——目的國收入效應

五、結論

本文通過理論分析和實證分析,研究了中間品貿易自由化對企業出口產品質量的作用機制,并深入探討了這一機制如何受到企業所進口中間品的價值鏈嵌入位置影響。主要得出以下結論:

第一,中間品貿易自由化有利于推動企業產品質量升級,企業進口中間品下游度越低,這一機制效應就越強。上游資本密集型企業對利好政策貿易改進效應的吸收能力更強,相對也更容易把握機遇、提升質量、提高產品競爭力。這主要是由于不同中間品技術溢出效應和企業異質性共同導致的。

第二,上述機制在出口高質量產品的企業會更強,體現為在面對貿易自由化沖擊時,產品質量升級存在低下游度和高出口質量的組合效應。

第三,相較于出口低收入國家的企業,出口高收入國家的企業由于生產率異質性等導致的自選擇效應,面對中間品貿易自由化沖擊,能夠更好吸收各類中間品的技術溢出效應,從而促進產品質量升級。

本文的研究為逆全球化背景下,通過全球價值鏈嵌入位置升級促進出口企業產品質量升級提供了理論證據和經驗支持。

首先,中間品貿易自由化有利于促進產品質量升級,高上游度、低下游度企業相對升級更快。所以政策制定者一方面要持續提高貿易自由化程度,另一方面也要注意引導出口企業,從全球價值鏈低端環節提高到全球價值鏈高端,從加工組裝等靠近最終品的下游環節攀升到靠近原材料、研發設計等原始投入的上游環節,貫徹執行《2019年政府工作報告》提出的“促進加工貿易轉型升級”。

其次,在全球價值鏈背景下,企業出口質量存在強者愈強的馬太效應,即出口高質量產品的企業,價值鏈嵌入位置的質量升級效應更為顯著。所以,出口低質量產品質量的企業需要借助全球價值鏈嵌入位置的升級實現產品質量的升級,否則很可能和高質量產品的企業拉大差距,這就要求低質量出口的企業自發主動地在政府政策支持下,逐漸由低端轉移到高端環節。

最后,出口到不同國家也會影響企業出口產品質量的升級,出口高收入國家質量升級更顯著。實際上,相對于高收入國家,我國主要比較優勢在于勞動密集型行業,從而大多出口下游最終品,所以現階段,我國的產品質量升級主要為下游產成品。此時,降低下游度、提高上游度,會加大貿易自由化促進產品質量升級的作用強度。更突顯了結合全球價值鏈進行價值鏈升級促進產品質量升級的必要性和緊迫性。相對地,出口低收入國家的企業,比較優勢已經不在于下游產成品,此時再出口產成品并不利于產品質量的升級,反而是中間品等出口更利于產品質量升級。所以政策制定者和企業要共同致力于,結合企業自身特點、發展階段和在全球價值鏈中的嵌入位置,調整、選擇最適宜于自身升級發展的目的國市場。