中醫綜合療法在剖宮產產婦產褥期恢復中的應用

李林轉

(山西省呂梁市柳林縣人民醫院,山西 呂梁033300)

近年來,受多種因素的影響,剖宮產產婦數量較多,剖宮產術后恢復問題也受到廣泛關注。產褥期是產婦身體恢復的重要時期,由于產時出血量多、免疫功能下降,產婦容易出現一系列疾病,如術后疼痛、炎癥等,可能影響母乳喂養。中醫認為,剖宮產產婦術后體質虛弱,須給予活血化瘀、疏經活絡、補血益氣等治療,以緩解術后疼痛,加速乳汁分泌,預防產褥期感染[1]。本文探討中醫綜合療法在促進剖宮產產褥期恢復的應用效果,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料選取2018年7月至2018年12月在柳林縣人民醫院接受剖宮產的產婦140例,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組70例。觀察組年齡23~38歲,平均(28.49±2.36)歲;孕周36~40周,平均(38.37±1.24)周;初產婦38例,經產婦32例。對照組年齡23~38歲,平均(28.74±2.29)歲;孕周36~40周,平均(38.41±1.35)周;初產婦39例,經產婦31例。兩組產婦一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準單胎妊娠;孕周36~40周;無妊娠期并發癥(如妊娠期高血壓、妊娠期糖尿病等);無母乳喂養禁忌證;患者對治療方案知情,并簽署同意書。

1.3 排除標準有其他系統嚴重疾病者;溝通障礙者;治療依從性差者。

2 治療方法

2.1對照組采用常規治療方法,包括剖宮產后及時補液、宮底按摩、按時清潔傷口及外陰;為產婦提供飲食指導,告知產婦術后應多食用富含維生素、蛋白質、礦物質的食物;鼓勵產婦母乳喂養,向產婦介紹正確的喂養方法,協助做好乳房清潔與護理;鼓勵產婦保持輕松心態,配合術后恢復工作;保持病房溫濕度,按時消毒病房。視情況于產后干預3~7 d。

2.2 觀察組在對照組治療基礎上聯合中醫綜合療法,包括穴位按摩、中藥調理、藥膳、情志調節等。①穴位按摩:取中脘、氣海、關元、大橫、足三里、膻中,產婦平躺取屈膝位,護理人員首先用拇指指腹向下按壓中脘,按摩約1 min后放松,再以順時針方向按摩氣海、關元、大橫約2 min,然后用拇指指端對中脘、足三里、膻中行按、壓、揉法。每次按摩總時長10~15 min,按摩時涂抹潤滑油,以患者能耐受為度。②中藥調理:給予生化湯內服,處方:當歸24 g,川芎9 g,桃仁6 g,干姜、炙甘草各2 g,每日1劑,水煎服。③藥膳:護理人員向產婦家屬介紹藥膳的補養方法,如木瓜魚頭湯、小米紅棗粥、豬蹄花生墨魚湯等,以加速產婦氣血恢復。④情志調節:醫護人員要耐心傾聽產婦的訴說,認真解答其提出的問題,及時向產婦介紹術后恢復及新生兒喂養的知識,引導產婦樹立樂觀心態,盡快適應角色轉變。

3 療效觀察

3.1 觀察指標①觀察兩組產婦術后有無便秘、腹脹、切口感染、腸梗阻等并發癥,比較并發癥總發生率。②比較兩組產婦術后首次排氣時間、首次排便時間、腸鳴音恢復時間。③比較兩組產婦產后惡露時間、子宮復舊時間。

3.2 統計學方法采用SPSS 19.0統計學軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.3 結果

(1)并發癥總發生率比較 觀察組產后并發癥總發生率為5.71%,低于對照組的18.57%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組產婦剖宮產后并發癥發生率比較[例(%)]

(2)胃腸功能恢復情況比較 觀察組產后首次排氣時間、首次排便時間及腸鳴音恢復時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組產婦剖宮產后胃腸功能恢復情況比較(h,±s)

表2 兩組產婦剖宮產后胃腸功能恢復情況比較(h,±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

組別 例數 首次排氣時間 首次排便時間 腸鳴音恢復時間觀察組 70 23.61±2.84▲ 48.37±5.86▲ 14.79±2.67▲對照組 70 29.75±3.19 61.43±6.38 22.70±3.82

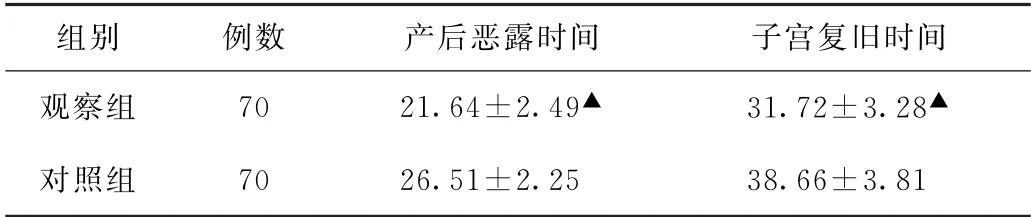

(3)產后恢復情況比較 觀察組產后惡露時間、子宮復舊時間均短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組產婦剖宮產后恢復情況比較(d,±s)

表3 兩組產婦剖宮產后恢復情況比較(d,±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

組別 例數 產后惡露時間 子宮復舊時間觀察組 70 21.64±2.49▲ 31.72±3.28▲對照組 70 26.51±2.25 38.66±3.81

4 討論

剖宮產是解決高危妊娠、保障母嬰安全的重要手段之一。近年來受生育年齡偏高、生育觀念改變等因素的影響,剖宮產率逐漸上升。由于剖宮產手術具有創傷性,產婦需承受疼痛,加之麻醉藥物的使用,術后胃腸功能會受到影響[2],易出現不良情緒。產褥期是產婦身體恢復的關鍵期,產婦術后需經過惡露排出、子宮復舊的過程,逐漸實現身體各臟器功能的恢復,因此更要注意對產褥期疾病的預防。

中醫認為,剖宮產術后產婦氣血虧虛、沖任失調、經脈不通,術后疼痛為手術傷及血脈,瘀血阻滯,不通則痛。采用穴位按摩、飲食調理、情志調節等綜合療法有助于促進產婦血液循環和組織器官恢復。按摩中脘有健脾和胃之功,足三里可調節機體免疫功能,膻中疏肝解郁,在調節產后胃腸功能、緩解抑郁情緒方面發揮了積極作用[3]。生化湯為理血劑,常用于產后子宮復舊,能緩解宮縮疼痛。藥膳可以為產婦提供營養支持,使產后失血、虛弱的身體狀態得以恢復。情志調節可緩解產婦的不良情緒,幫助產婦盡快適應角色轉變。

有研究顯示,中醫療法對剖宮產產婦產褥期恢復具有積極意義,如殷飛鴿等[4]對51例剖宮產產婦進行研究,觀察組在產后增加中醫情志調節、穴位按摩等,治療后,觀察組產婦產后疼痛程度明顯輕于對照組,產后泌乳量明顯多于對照組。劉艷芬[5]對80例剖宮產產婦進行研究,觀察組給予口服健脾利氣中藥、穴位按摩、藥物貼敷治療后,其胃腸功能恢復速度比對照組快。本研究中,觀察組產婦術后并發癥總發生率明顯低于對照組,且術后胃腸功能恢復更快,惡露排出時間、子宮復舊時間更短,說明中醫綜合療法有助于促進剖宮產產婦產褥期的恢復,減少并發癥發生,值得臨床推廣與應用。