新冠肺炎疫情對交通運輸法規制度體系建設的影響及對策

李燕霞,丁芝華,歐陽斌,周艾燕,涂梅超

(交通運輸部科學研究院,北京 100029)

0 引言

始于2019年底的新冠肺炎疫情從湖北武漢開始,逐步在全國乃至全球范圍內快速蔓延。北京時間2020年1月31日凌晨,世界衛生組織(World Health Organization,WHO)將新冠肺炎疫情列為“國際關注的突發公共衛生事件”(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC)。習近平總書記在2020年2月3日召開的中央政治局常委會會議上強調,要加大對傳染病防治法的宣傳教育,引導全社會依法行動、依法行事;在2月5日召開的中央全面依法治國委員會第三次會議上,又再次強調,當前疫情防控正處于關鍵時期,依法科學有序防控至關重要,疫情防控越是到最吃勁的時候,越要堅持依法防控,在法治軌道上統籌推進各項防控工作,保障疫情防控工作順利開展。

交通運輸在公共衛生安全危機管理中處于非常重要的地位,探討分析疫情對交通運輸法規制度體系建設的影響及對策,對于加快推進交通運輸治理體系和治理能力現代化具有重要意義。

1 交通運輸應對突發公共衛生事件的法規制度體系現狀

交通運輸行業始終堅持主動預防、超前謀劃和系統推進法治交通建設,特別是自黨的十八大以來,不斷完善交通運輸應急法規制度體系。在此次新冠肺炎疫情防控中,交通運輸行業面對不斷變化的疫情,依法依規開展各項工作,為疫情防控提供了有力保障。

應急法律規范構成了交通運輸法規制度的重要組成部分。這一方面是由于在發生突發公共衛生事件等緊急事件時,保證對人員、物資等的順暢運輸是緊急事件快速妥善處理的必要條件,需專門制定保障應急交通運輸的法律法規;另一方面是由于在疫情暴發等一些緊急事件中需嚴格交通運輸工具的運行管理,以防止疾病通過人員比較密集的列車、車輛、船舶、航空器等交通工具傳播,造成疫情擴散[1]。因此,世界各國都較重視交通運輸領域中應急法律規范的制定和完善。我國在法治交通建設中也非常重視應急法律規范的制定和完善。

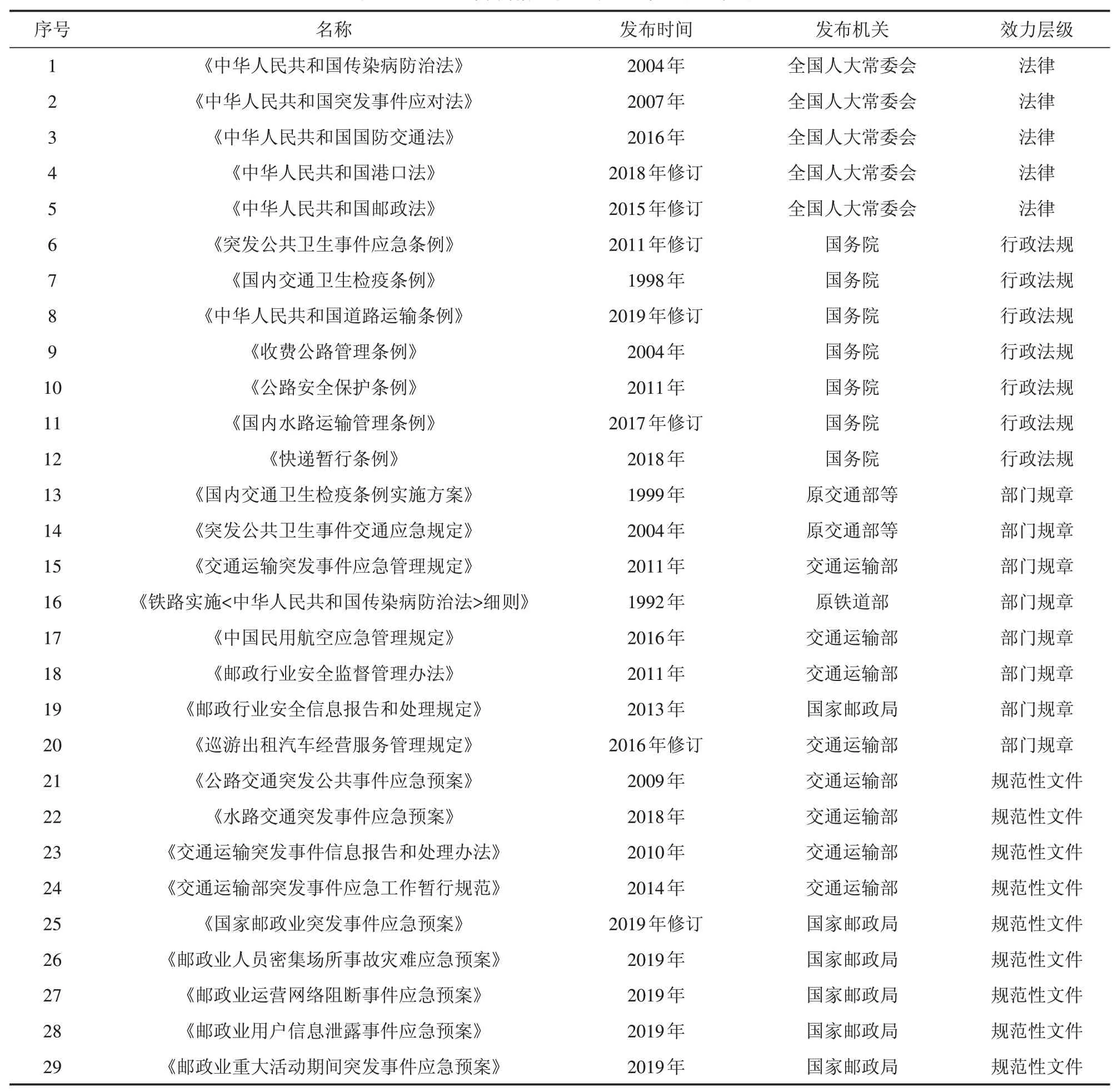

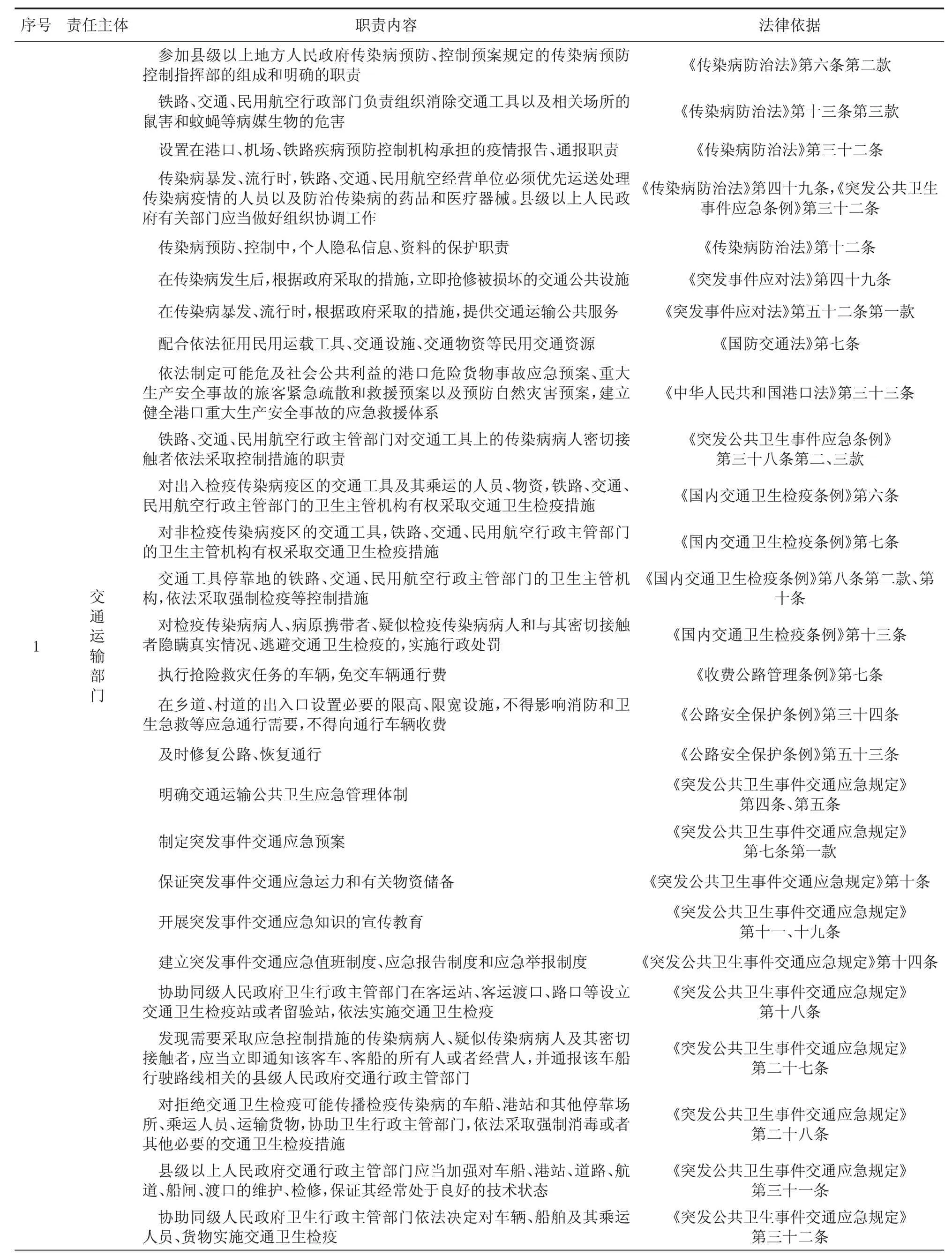

黨的十八大以來,交通運輸行業深入貫徹落實《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》《中共中央國務院關于推進防災減災救災體制機制改革的意見》等文件精神,以《中華人民共和國憲法》(以下簡稱《憲法》)、《中華人民共和國傳染病防治法》(以下簡稱《傳染病防治法》)、《中華人民共和國突發事件應對法》(以下簡稱《突發事件應對法》)等相關法律法規為依據,制定了《中國民用航空應急管理規定》《郵政行業安全信息報告和處理規定》《水路交通突發事件應急預案》《交通運輸部突發事件應急工作暫行規范》《國家郵政業突發事件應急預案(2019年修訂)》等部門規章和規范性文件,推進了《中華人民共和國港口法》《中華人民共和國郵政法》的修訂工作,制修訂了《國內水路運輸管理條例》《道路運輸條例》《快遞暫行條例》《巡游出租汽車經營服務管理規定》等。目前,已經形成了以《憲法》《傳染病防治法》《突發事件應對法》《國防交通法》等法律為依據,以《國內交通衛生檢疫條例》《突發公共衛生事件交通應急規定》《交通運輸突發事件應急管理規定》等行政法規、部門規章為主干,以規范公路、水路、鐵路、民航、郵政等單一運輸方式的部門規章、應急預案為支撐的交通運輸應急管理法規體系(見表1)。通過梳理交通運輸領域相關職責,可以看出,現有交通運輸應急管理法規體系對交通運輸部門和企業、交通建設單位、交通工具負責人等各交通參與方的法定職責作出了明確的規定(見表2),已基本實現疫情防控有法可依。

表1 交通運輸疫情防控相關法律法規一覽表

表2 交通運輸領域疫情防控法定職責一覽表

表2 (續)

此外,在此次新冠肺炎疫情防控期間,國務院、國家衛健委、交通運輸部、國家鐵路局、民航局、國家郵政局、國家鐵路集團等單位,以通知、公告、技術指南等方式已密集出臺交通運輸相關規范性文件近40余件,包括公共交通工具消毒操作指南[2],公共場所衛生防護指南[3],船舶、民航、民航運輸企業、民航機場、公路貨運行業等防控指南及郵政營業網點操作規范等。

總體來看,交通運輸應急管理相關法規制度體系基本已形成。在此次新冠肺炎疫情防控中,這些法規制度為有效防控疫情、確保人民群眾身體健康和生命安全提供了充分、有效的法治保障,也為各級政府及其有關部門、醫療衛生機構采取防控措施以及其他單位、組織和廣大人民群眾積極參與防控活動提供了相應法律依據,有效提升了行業應急管理水平,充分發揮了對疫情防控的法治保障和引領作用。

2 新冠肺炎疫情對交通運輸法規制度體系的影響

盡管我國交通運輸應急管理法規制度建設取得了顯著成效,但與統籌做好疫情防控與交通運輸服務保障、保暢保通的要求相比,與交通運輸治理體系和治理能力現代化的要求[4]相比,還存在不小差距。面對前所未有的新冠肺炎疫情嚴峻考驗,現行交通運輸法規制度體系也暴露出一些短板和不足,需高度重視并加以解決。

2.1 交通運輸應急管理制度頂層設計需加強

一是突發事件應急管理制度體系不完善。突發事件包括自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等多種類型且存在不同的風險等級。突發事件的處理非常復雜,對于不同類型的突發事件,需有針對性地設計不同的應急管理制度。而在現行的交通運輸應急管理制度中,只有《國內交通衛生檢疫條例》《突發公共衛生事件交通應急規定》是針對公共衛生事件這一特殊類型突發事件的,對于自然災害、事故災難、社會安全事件等其他類型的突發事件,還缺少有針對性的制度設計[5]。

二是不同運輸方式應急管理制度的統籌設計需要加強。不同運輸方式應對突發事件的情況也各不相同,需統籌建立一套統一適用于各種運輸方式的應急管理制度[6]。同時,各運輸方式分別建立的相關制度體系仍存在不少缺失,如,道路運輸相關制度體系中,缺少應急運輸的分類保障制度、“綠色通道”制度和多種運輸方式協同制度等,仍需加強各運輸方式下的應急管理制度建設。

2.2 部分交通運輸應急管理立法需更新

在應對包括新冠肺炎疫情等突發公共衛生事件時,《國內交通衛生檢疫條例》和《突發公共衛生事件交通應急規定》等法規、規章起到了重要作用,但有的規定明顯已不能適應當前形勢的要求。例如,《傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》中依然有“鐵路、交通、民用航空行政主管部門”的表述。再如,1998年制定的《國內交通衛生檢疫條例》迄今已經20余年,一些內容已不符合當前形勢要求且總體上比較粗糙。具體體現在:有關國內交通衛生檢疫管理體制的規定中“有關鐵路、交通、民用航空行政主管部門的衛生主管機構”已不符合現在大交通管理體制形勢的要求;檢疫力量組織、衛生檢疫站點設置、檢疫程序(含強制措施實施程序)等方面的規定也相對缺乏。這些都影響了交通衛生檢疫工作的開展。此外,《鐵路實施〈中華人民共和國傳染病防治法〉細則》是在1992年制定的,隨著鐵路政企分開改革等形勢的巨大變化,也存在諸多不適應之處,迫切需要進行修改完善。

2.3 部分具體應急管理制度需完善

此次新冠肺炎疫情應對中也暴露了應急預案編制制度、應急運輸保障制度等一些具體制度存在的短板和不足。

一是應急預案編制制度方面。《交通運輸突發事件應急管理規定》建立了交通運輸突發事件應急預案編制制度。自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件這四類突發事件既有共性,也有各自的特殊性,存在應急預案與實際脫節的問題[7]。例如,《交通運輸突發事件應急管理規定》的相應制度規定比較寬泛,可操作性不夠強,有必要針對這四類事件分別進行細化,以增強其實踐指導作用。此外,2004年《突發公共衛生事件交通應急規定》針對突發公共衛生事件交通應急預案的內容作了規定,由于綜合交通運輸管理體制的建立,其中有關交通工具、運輸場站等應急處理的內容也需要進行適當調整。

二是應急運輸保障制度方面。《傳染病防治法》《突發事件應對法》《突發公共衛生事件交通應急規定》《交通運輸突發事件應急管理規定》等法律法規規章中建立了應急運輸保障制度。這一制度在抗擊新冠肺炎疫情中為交通運輸行業依法完成應急運輸保障任務提供了有力的法制保障。但在實踐中,應急運輸的類型較多,如在新冠肺炎疫情的應急運輸中,不但涉及醫護人員、防疫藥品、醫療器械的運送,也涉及病患的運送,還涉及防疫物資和人員的運送。而現行應急運輸保障制度的相關規定缺失,無法應對如此復雜的情況[8]。此外,在應急運輸保障上,還需充分發揮綜合運輸體系的作用,但現行制度缺少相關規定,無法形成綜合運輸的合力和整體優勢。

三是運力應急征用制度方面。《憲法》第13條規定了對公民私有財產的征收征用補償制度。《傳染病防治法》《突發事件應對法》中雖有規定,但不具備可操作性。《突發公共衛生事件應急條例》對此則沒有作出規定。《交通運輸突發事件應急管理規定》《道路運輸條例》《巡游出租汽車經營服務管理規定》等也都根據上位法作了相應規定,但未根據《憲法》和相關法律的規定,建立明確具體的運力應急征用的補償賠償制度。如,《交通運輸突發事件應急管理規定》規定:“交通運輸主管部門根據應急處置工作的需要,可以征用有關單位和個人的交通運輸工具、相關設備和其他物資。有關單位和個人應當予以配合。”其第四十二條規定:“因應急處置工作需要被征用的交通運輸工具、裝備和物資在使用完畢應當及時返還。交通運輸工具、裝備、物資被征用或者征用后毀損、滅失的,應當按照相關法律法規予以補償。”交通運輸企業在應急運輸中常常是被征用的對象,作為補償的申請者,現行制度對其在實體和程序上救濟的規定都不完善,具體如何補充并未明確[9]。例如,征用的權益補償申請程序并沒有像《國家賠償法》一樣有明確的法律規定。特別針對企業人員在參與應急處置過程中出現人員傷亡和財產損失的情況,對賠償主體、法律依據及賠償程序,法律規定是缺失的。

四是應急處置工作評估制度方面。按照《交通運輸突發事件應急管理規定》,交通運輸突發事件應急處置結束后,負責應急處置工作的交通運輸主管部門應對應急處置工作進行評估,并向上級交通運輸主管部門和本級人民政府報告,但具體如何評估并不明確[10]。

2.4 一些新的具體應急管理制度需建立

現行的交通運輸應急管理制度主要集中在應急運輸保障、交通設施維護、應急運力征用等方面,此次疫情應對中也暴露出存在一些制度上的缺失。

一是維護正常交通秩序方面的制度缺失。在發生突發事件時,維護正常的運輸秩序也是交通運輸部門的重要職責。現行制度中缺失這方面的制度設計,需針對不同突發事件可能造成的影響,分別制定相關制度[11]。

二是個人隱私信息保護制度存在缺失。由于實行客票實名制的原因,運輸企業掌握了大量個人出行信息,這些信息的利用對于應對突發公共衛生事件起到了重要作用。《突發公共衛生事件應急條例》《國內交通衛生檢疫條例》《突發公共衛生事件交通應急規定》都規定了交通運輸企業、交通工具負責人發現傳染病病人、疑似傳染病病人的報告義務。在此次新冠肺炎疫情應對中,中國鐵路客戶服務中心在新冠肺炎疫情發生后快速啟動了應急機制,利用實名制售票的大數據優勢,配合地方政府及各級防控機構,及時、準確地提供確診病人車上密切接觸者信息。民航也要求乘機的乘客填寫信息表格,以便同機乘客中發現確診病例或疑似病例后追蹤其他乘客。但是,如何合法利用這些信息,防止侵犯個人隱私,目前并未在立法上建立專門的制度[12]。

3 對策建議

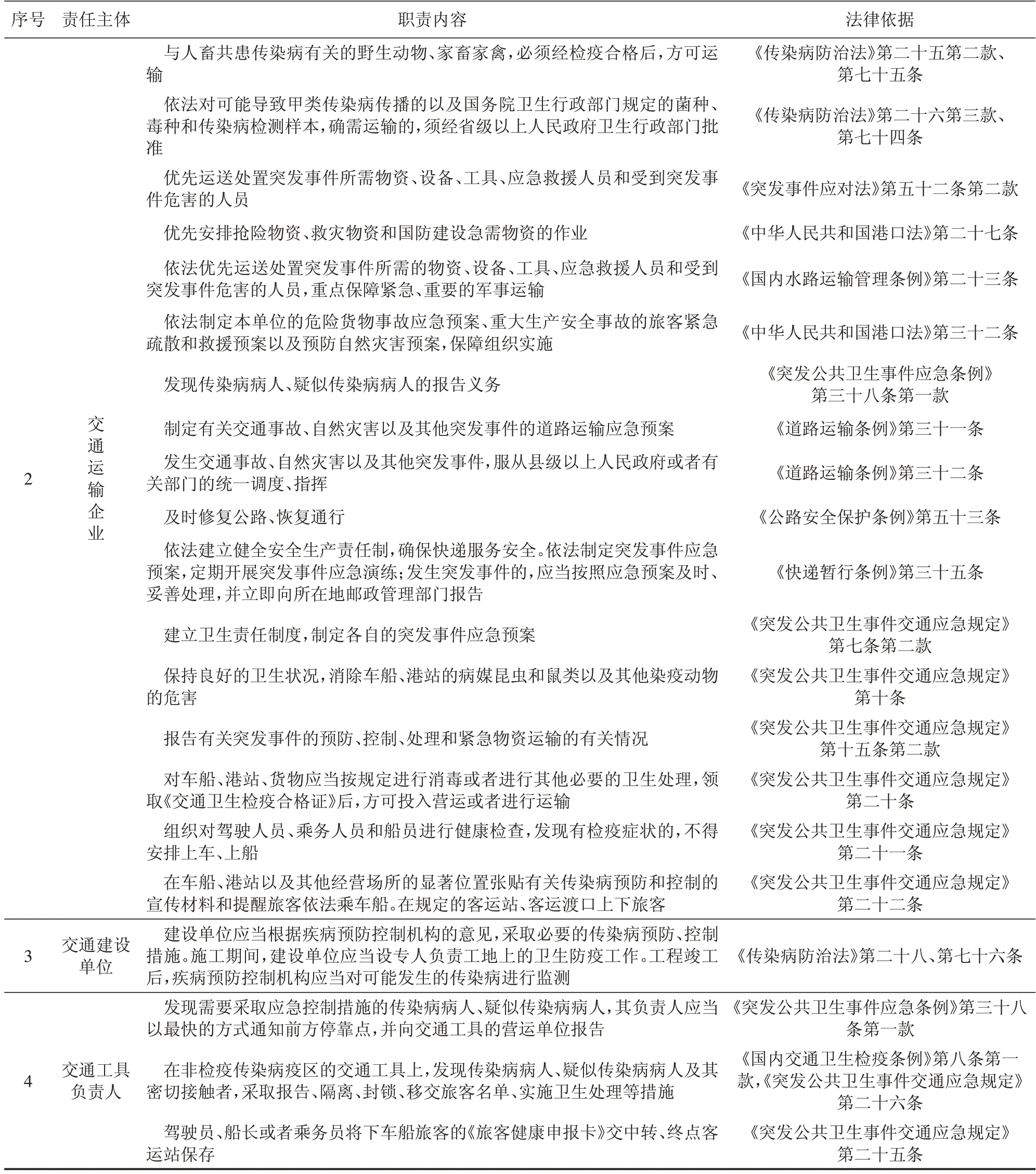

全面完善交通運輸應急管理法規體系對于推進科學完備的交通運輸法律規范體系的形成、加強法治交通建設具有非常重要的意義。當前,要堅決貫徹落實習近平總書記關于疫情防控工作重要指示精神,以法治中國和交通強國建設為目標引領,重點針對此次疫情防控中暴露出的短板和不足,著力推進相關交通運輸應急管理法律法規的制修訂(見表3),加快形成科學完備的交通運輸法律規范體系,大力提升交通運輸依法防控能力和依法治理能力,促進交通運輸治理現代化。

表3 交通運輸應急管理法律法規制修訂詳表

3.1 深入貫徹現代風險管理和應急管理理念

一是認真學習、深入貫徹、全面落實習近平總書記關于全面依法治國、防范化解重大風險、防控新冠肺炎疫情等方面一系列重要講話、批示指示精神,將其全面貫穿、切實體現在交通運輸法規制度體系之中。

二是認真貫徹落實黨中央、國務院關于加強應急管理工作的決策部署,貫徹“兩個堅持、三個轉變”的防災減災理念,堅持與時俱進,以現代應急管理和風險管理理念、理論為指導,對以往相關立法進行系統梳理、審視、評估、動態調整,在今后立法中充分貫徹落實,以不斷適應新形勢、新問題。

3.2 切實強化交通運輸應急管理法規制度的頂層設計

一是針對這次疫情應對中暴露出的問題,對交通運輸應急管理法規制度進行認真梳理分析,在《國防交通法》《突發公共衛生事件交通應急規定》的基礎上,研究制定針對自然災害、突發公共衛生事件、重大事故、社會安全事件等不同類型突發事件的交通運輸應急管理法規制度[13]。

二是針對不同運輸方式應急管理的特點,加緊完善各運輸方式下的應急管理制度體系,在《公路法》《航道法》《鐵路法》《民用航空法》《郵政法》《道路運輸條例》《國內水路運輸條例》《國際海運條例》等交通運輸基本法律、法規、規章中補充完善應急管理制度的內容,或采用專門制定部門規章予以規定的形式。

三是總結疫情防控的成功經驗,在制度設計上予以充分考慮,將其中經驗證行之有效的制度上升為法律法規。

3.3 加快推進交通運輸應急管理重點立法進程

針對部分交通運輸應急管理重點立法滯后、與現實脫節、存在缺失等問題,加快推進交通運輸應急管理重點立法進程。

一是推進《傳染病防治法》《國內交通衛生檢疫條例》和《突發公共衛生事件應急條例》等法律法規的修改,對其中不符合交通運輸大部制管理體制等的規定進行修正。

二是推進《交通運輸突發事件應急管理規定》的修正,完善應急預案編制、應急處置工作評估等相關制度的規定[14]。

三是推進《傳染病防治法》《突發事件應對法》《突發公共衛生事件交通應急規定》《交通運輸突發事件應急管理規定》等法律、規章的修改,完善應急運輸保障和運力應急征用等制度,明確征用的程序、征用的補償標準、征用的救濟等相關內容。

3.4 大力推動交通運輸應急管理制度創新

針對此次疫情防控中出現的新問題、新情況,在交通運輸應急管理法規制度建設上大膽進行創新。

一是在應急運輸保障制度方面,建立充分發揮綜合運輸體系作用的綜合運輸應急保障機制,形成綜合運輸的合力和優勢,建立相鄰省份交通運輸部門間的跨區域合作聯動機制,建立交通運輸系統與公安、應急管理、自然資源、生態環境、氣象等系統跨區域跨部門合作聯動機制等[15]。

二是結合利用大數據配合相關部門開展病例流行病學調查、密切接觸者追蹤等實踐情況,總結經驗,建立交通運輸數據利用和隱私保護的制度。