天一閣博物館館藏家譜的裝幀與版本

于美娜

摘 要:“裝幀”一詞是豐子愷先生在20世紀二三十年代從日本引進的。古代書籍中沒有“裝幀”一詞,“裝”與“幀”有著不同的含義。如今“裝”與“幀”合用為“裝幀”一詞,已成為現代書籍的專業用語。文章對天一閣博物館館藏家譜裝幀形式和版本類型進行實地調研,整理出了一些具有特色的館藏家譜,讓我們深切感受到“裝”“幀”與書籍的緊密關系。

關鍵詞:家譜;裝幀;版本

“裝幀”一詞是豐子愷先生在20世紀二三十年代從日本引進的。古代書籍中沒有“裝幀”一詞,“裝”與“幀”有著不同的含義。在《大辭典》中,“裝”有多種解釋,其中一種是指書冊裝訂的形式,如線裝、精裝。清代藏書家孫慶增在《藏書紀要》中說:“裝訂書籍,不在華美飾觀,而應護帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正,方為第一。”這說明古人在裝訂書籍時更注重護書之法,并非華麗的外觀。在《大辭典》中“幀”是指量詞,比如一幅畫、一張相片叫一幀,書籍的內頁用幀來計量。可見在古代“裝”與“幀”有著各自不同的用途。如今“裝”與“幀”合用為“裝幀”一詞,已成為現代書籍的專業用語。《漢語大詞典》中對“裝幀”的解釋是指書刊的封面、插圖等美術設計,以及版式和裝訂形式等技術設計。從這里可以看出,現代書籍的裝幀已經包括封面設計、版面編排、印刷裝訂等。從前的“裝訂”僅僅是將散頁合訂在一起,再附上書皮形成書冊。而今的“裝幀”,后人賦予它更多的是對書籍形態、封面、開本、用材、藝術風格等的再設計。通過以上的認識,我們可以感受到“裝”“幀”與書籍的緊密關系,研究人員通過對館藏家譜裝幀形式和版本類型的實地調研,整理出了一些具有特色的館藏家譜。

1 裝幀形式

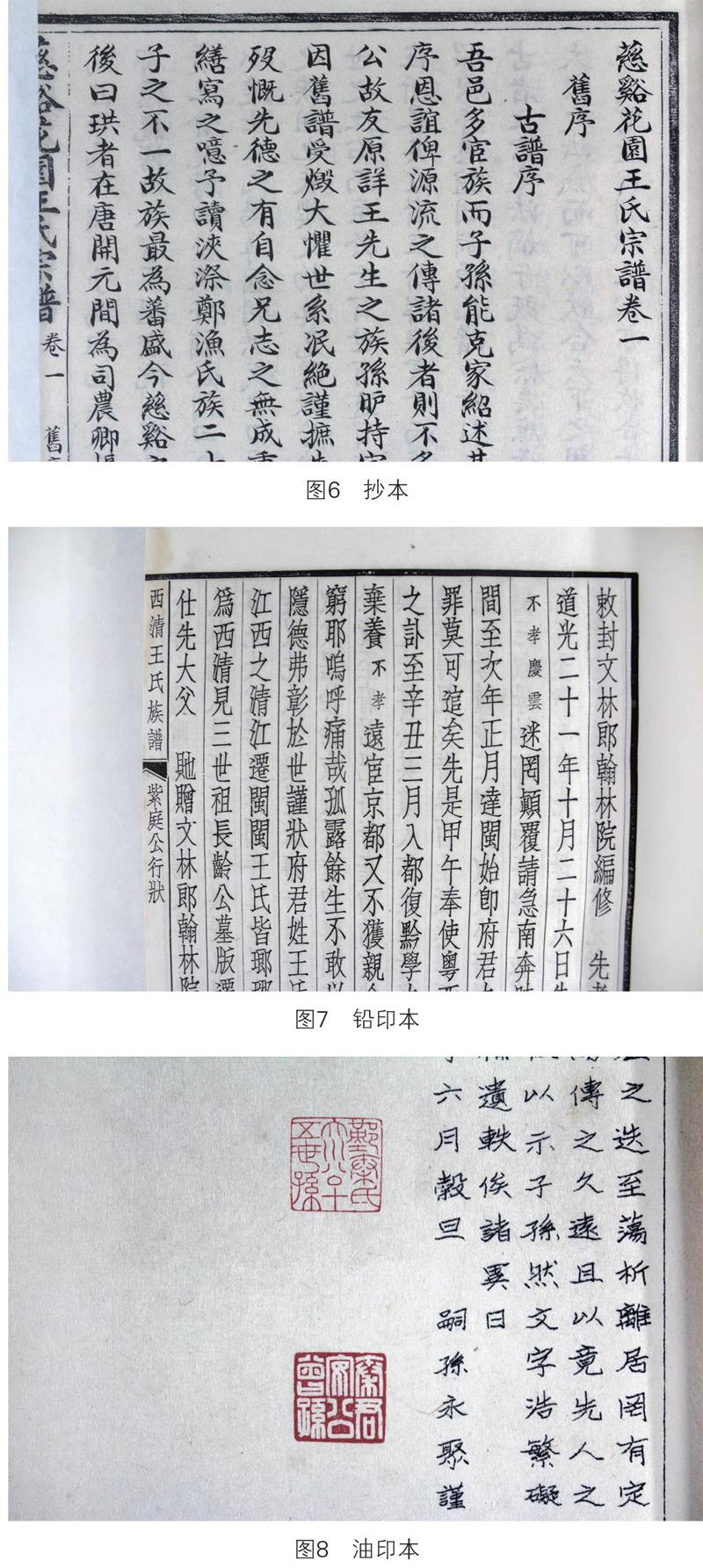

1.1 毛裝

毛裝雖算不上一種獨立的裝幀形式,但在折頁方法上與包背裝和線裝十分相似,即以版心為中軸,合頁對折。集數頁為一沓,僅撴齊書口一邊,用紙捻或線繩捻訂成冊,其余三邊任其毛毛草草。毛裝在古籍文獻中并不稀奇,天一閣博物館館藏的《古今圖書集成》就是毛裝形式的清內府官刻本。在家譜中,毛裝樣式的譜本并不多見。館藏家譜《鄞城青石橋陳氏族譜》紙張邊緣不整齊,紙頁大小不一,紙捻裝訂在封面外側,是比較典型的毛裝形式。此譜為手抄本,是正式刊印之前的原始母本,常有修譜之人涂改刪減的痕跡(圖1)。

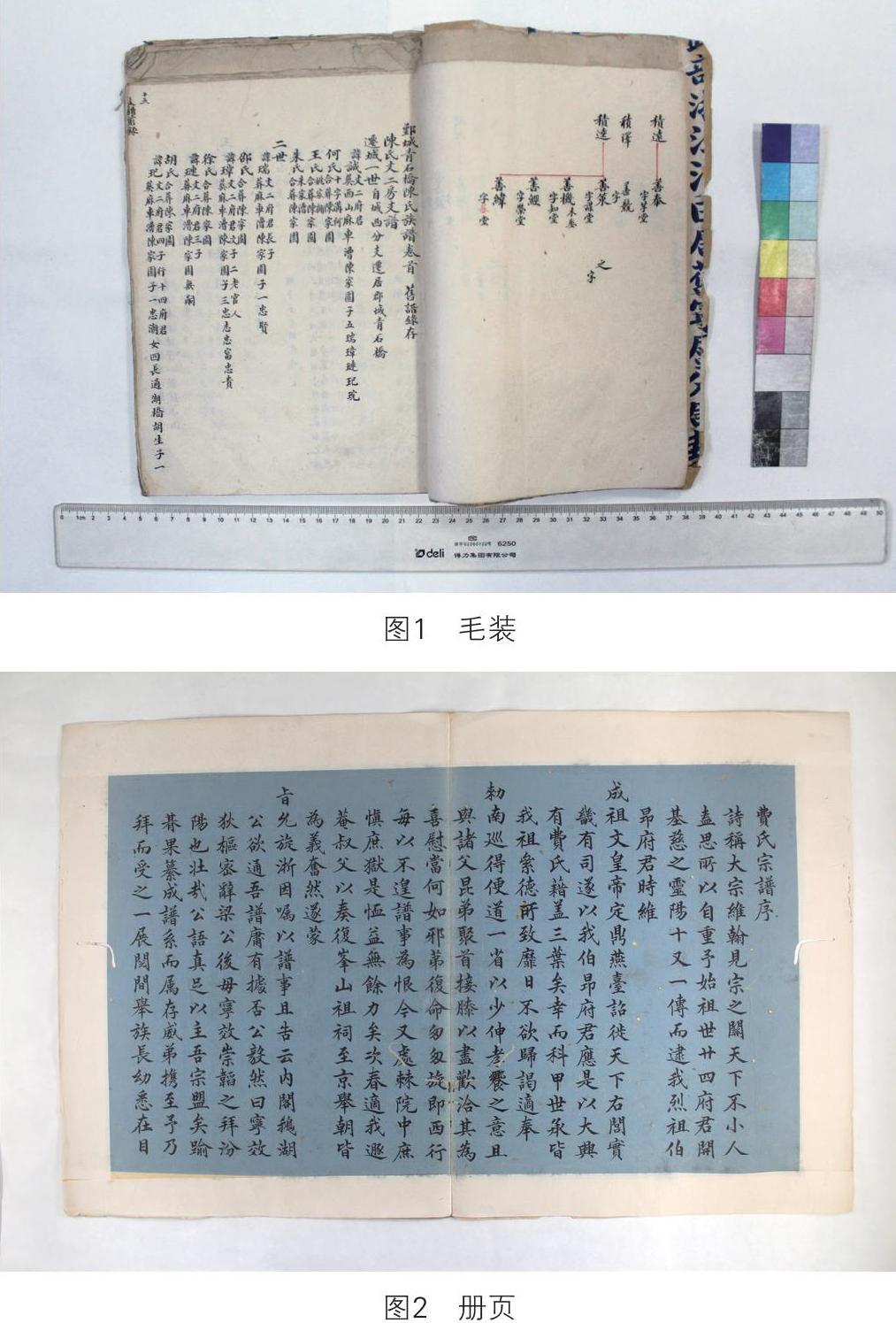

1.2 冊頁

冊頁是書畫裝裱樣式之一,也是古籍文獻的裝幀形式之一。人們熟識的宋人小品常以冊頁形式裝裱成冊,碑帖也時常被裝裱成冊頁裝。明清時期,冊頁成為一類時尚的裝裱樣式,多是預先裱好的成品冊頁,然后在其上作畫。今天人們所見家譜普遍采用線裝形式裝訂成冊,冊頁裝十分罕見。館藏明萬歷二十年(1592)浙江鄞縣《費氏家譜》冊頁裝呈現給我們別樣的裝幀形式。在天一閣館藏家譜文獻中,它的唯一性和獨特性值得學者們深入研究(圖2)。

1.3 金鑲玉線裝

“金鑲玉”原意是鑲有金邊的美玉,主色調為黃白二色,十分華麗,后人效法此式為古書鑲接出紙邊,稱為古籍“金鑲玉”。它區別于其他古籍裝幀形式,如蝴蝶裝、包背裝、線裝等,既是古籍文獻中的裝幀形式之一,又是一種裝修古籍的修理技法,這是其他裝幀形式所沒有的。明代《浦江鄭氏旌義編》刻本從外觀書名上不易看出它是家譜,但是通過書中的內容就能辨識其為家譜。上編記錄了宗祠家范,下編表彰家族人物德行功績。此譜采用“金鑲玉”裝幀形式,施以四眼線裝。此譜是館藏近800部家譜文獻中唯一采用“金鑲玉”裝修的家譜文獻,形式十分獨特,引人注目(圖3)。

1.4 線裝

線裝是由蝴蝶裝和包背裝發展而來的。從文獻保護的角度看,線裝不需要過多的黏結劑,只需利用一根棉線和紙捻就可以將散頁合訂成冊。線裝書一般只打四孔,稱為“四眼裝”,較大的書是在上下兩角再多打一眼,就成了“六眼裝”。館藏家譜文獻的開本較館藏科舉錄、地方志文獻的開本都要大很多,部分家譜十分厚重,家譜單冊頁數300~400頁,厚度達到了5~6厘米,這樣的家譜普遍裝訂成“十二眼裝”。裝訂后的家譜書脊硬挺牢固,裝訂線孔增多,的確可以使書脊挺實,并使書身牢固度增強。

1.5 護書材料

館藏家譜文獻選取絹、綾、布、錦、紙這5種材料裝訂,大部分家譜都有綾絹“包角”,目的是保護文獻邊角免受磨損。毋庸置疑,綾、絹的耐磨性能優于紙張,館藏家譜中的紙質封面基本是近現代補裝上去的,反而是一些附以綾、絹的家譜品相尚好,基本保留了原譜風貌。為了更好地保存這批家譜,天一閣博物館曾在多年前為這批家譜定制了三合板夾板護書。這批舊藏家譜中還有一部清光緒藍格抄本《周氏宗譜》,其封面為磁青色素絹、泥金紙題簽,實木夾板護書上刻隸書六字“周氏宗譜房乾”,字內漆為翠綠色,樣式十分雅致(圖4)。

1.6 開本規格

經過對館藏舊藏家譜的實地調研,研究人員發現家譜的開本規格也有一些不同尋常,開本規格有方本、巨型本。清咸豐元年抄本《四明梅江王氏宗譜》為十二眼線裝,開本高33厘米,半頁寬33厘米。清康熙五十五年(1716)抄本《鄞江句章高尚宅葛氏宗譜》,開本巨大狹長,不似尋常家譜的大小,此譜高77.5厘米,半頁寬36.5厘米。譜載凡例、詩、八景等部分,畫紅色方格欄線抄寫,字跡清晰,字體端正娟秀,令人賞心悅目(圖5)。

2 版本類型

研究人員通過對館內數字化平臺載入的家譜信息進行調研,發現館藏家譜的版本類型十分豐富,抄本、稿本、刻本、活字本、鉛印本、石印本、影印本、油印本一應俱全。其中一部“文革”期間刷印的木活字本《平陽陳氏宗譜》有幸存世,實屬難得。這批家譜以活字本居多,反映了從清代到民國時期活字印刷業的極度興盛。

2.1 抄本

我們知道明代是印刷術的巔峰時期,在那個時期,無論官方還是私人的抄書活動都十分盛行,尤其民間抄書活動更是比比皆是。許多的文人、學者、藏書家都與抄書有著不解之緣,天一閣主人范欽就是其中之一,他們不但以抄書為尚,還擁有鍥而不舍、求全盡美的精神,抄寫出大量的精良典籍。然而,家譜和其他典籍不同,作為一個家族秘而不宣的私有財產,并不具備流通性,不會被大量借閱和傳抄。加上年代久遠、戰亂遷徙及其他諸多原因,抄本的存世量不會很多(圖6)。