香港自由港建設(shè)過(guò)程研究

趙鵬鵬 趙云蕓

摘 要:打造海南成為中國(guó)特色的自由貿(mào)易港是我國(guó)深化改革,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略部署,但是規(guī)劃建設(shè)自由貿(mào)易港完全是需要摸索,并無(wú)前例可循的。而香港作為世界最開(kāi)放的世界自由港,加之二者同處亞洲,自然有很多相同的地方可以借鑒的地方。本文主要根據(jù)不同的歷史時(shí)期按照自由發(fā)展程度和功能細(xì)分將香港劃分為不同的歷史形態(tài),探究香港自由港演化經(jīng)歷的主要過(guò)程,為下一步海南自由貿(mào)易港的建設(shè)提供初步的可取經(jīng)驗(yàn)和理論。

關(guān)鍵詞:香港自由港;海南自貿(mào)區(qū);轉(zhuǎn)口加工

Abstract :Building Hainan to become a free trade port with Chinese characteristics is an important strategic plan for our country to deepen reform and realize economic transformation. Hong Kong, the world's most open free port, and the two in Asia, there are naturally many places to learn from. This paper divides Hong Kong into different historical forms according to different historical periods according to the degree of free development and functional subdivision, explores the main process of Hong Kong's free port evolution experience, and provides preliminary desirable experience for the next construction of Hainan free trade port.

Key words:Hong Kong Freeport Hainan Free Trade Zone Transit Processing

一、引言

隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深,世界各地都在不斷創(chuàng)新自己的貿(mào)易模式,所以中國(guó)作為促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定的中堅(jiān)力量,同樣一直在致力于尋找可以打破國(guó)際貿(mào)易之間的層層束縛,減少貿(mào)易成本和最大程度的規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的舉措,更好的實(shí)現(xiàn)貿(mào)易的自由化。2018年4月13日下午,習(xí)近平在慶祝海南建省辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)30周年大會(huì)上鄭重宣布,決定建設(shè)海南全島建設(shè)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),支持海南逐步探索、穩(wěn)步推進(jìn)中國(guó)特色自由貿(mào)易港建設(shè),分步驟、分階段建立自由貿(mào)易港政策和制度體系。

自由港作為目前世界貿(mào)易發(fā)展中最為自由化,開(kāi)放程度最高的一種貿(mào)易發(fā)展模式,成為不同發(fā)展水平國(guó)家的對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的重要手段,自然是被國(guó)際各組織研究的主要對(duì)象。香港不僅作為世界著名的三大金融中心之一,并且在自由港建設(shè)上更是達(dá)到了世界的先進(jìn)水平,自由的港區(qū)制度保障了香港資金、人和貨物的自由流動(dòng)。

打造海南自貿(mào)區(qū)為下一步建設(shè)中國(guó)自由港打下基礎(chǔ),不僅是中國(guó)深化改革的關(guān)鍵舉措,同時(shí),同時(shí)也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,彰顯出中國(guó)的改革決心。從自貿(mào)區(qū)到自由港,海南勢(shì)必在自由港制度探索上擔(dān)負(fù)重要的使命和責(zé)任。而香港作為自由港制度上最為成功的例子之一,所以研究香港自由港的建設(shè)過(guò)程將為自貿(mào)區(qū)制度的建設(shè)方面提供更多的經(jīng)驗(yàn)借鑒,為維護(hù)世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的提供源源不斷的動(dòng)力和支持。

二、自由港的概念界定

目前公認(rèn)的自由港概念是在一個(gè)國(guó)家國(guó)境內(nèi)劃定一個(gè)特定區(qū)域也就是“境內(nèi)關(guān)外”,在該區(qū)域內(nèi)的人員、資本和貨物可以任意的自由流動(dòng),并且最主要的是享受自由港較低的關(guān)稅水平,絕大部分貨物可以享受免稅進(jìn)出該港口。而自由港的最早的概念則是出現(xiàn)在13世紀(jì)歐洲的馬賽港,后來(lái)隨著各個(gè)國(guó)家及組織對(duì)自由區(qū)擁有不同的認(rèn)識(shí),最經(jīng)常被用到的就是“自由貿(mào)易區(qū)”“自由港”“出口加工區(qū)”等概念,而這些概念都是自由區(qū)的概念延伸和拓展。但是目前世界公認(rèn)的開(kāi)放程度最高、自由度最高的則是自由港,例如世界著名的新加坡自由港、迪拜新科技自由港和香港的自由港區(qū)。

隨著世界全球化進(jìn)程的不斷加快,國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展更是到達(dá)了一個(gè)發(fā)展的高峰期,各個(gè)國(guó)家和組織紛紛模仿自由港的建設(shè)模式,學(xué)習(xí)其中的自由制度來(lái)打造屬于自己的“自由港”,然而大量模仿者的都統(tǒng)統(tǒng)將自己的區(qū)域稱之為自由區(qū),這也導(dǎo)致了出現(xiàn)了各式各樣的自由區(qū)的形式,目前世界上的自由港區(qū)已經(jīng)達(dá)到了130多個(gè),自由港的概念也逐漸消失了當(dāng)初最明顯的界限。隨著國(guó)際著名自由港的不斷升級(jí)改造,自由港的概念已經(jīng)不再單單局限于某一港口吞吐量的變化和功能上的定位,而是指向港區(qū)空間內(nèi)所有元素均可實(shí)現(xiàn)任意的組合、拆分和流通,幾乎為零的阻力,發(fā)揮最大的貿(mào)易自由化。

三、世界自由港的演變過(guò)程

自由港既然作為目前世界自由區(qū)中發(fā)展程度最為突出一個(gè)階段,廣受國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究討論。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易發(fā)展委員會(huì)(UNCTAD)曾于1992年就港口演變提出了“港口代際劃分”理論(UNCTAD,1992) ,以港口功能為標(biāo)準(zhǔn)先后將現(xiàn)代港口分四代,對(duì)港口的發(fā)展階段進(jìn)行了代際劃分和展望,在港口發(fā)展及港口功能角色演化方面具有很強(qiáng)的代表性。

其中第一代港口的功能定位主要是利用天然的地理位置,發(fā)揮貨物的集散轉(zhuǎn)運(yùn)功能,同時(shí)進(jìn)行簡(jiǎn)單的貨物加工裝配環(huán)節(jié),但是港區(qū)仍舊以轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)口為主營(yíng)業(yè)務(wù)。二代港口與一代港口最明顯的區(qū)別除了活動(dòng)區(qū)域向港內(nèi)外延伸,出現(xiàn)了獨(dú)立的加工制造部門,由單一的轉(zhuǎn)口功能向出口加工制造貿(mào)易復(fù)合型功能的轉(zhuǎn)變,這一時(shí)期的自由區(qū)最為代表性的就是“出口加工區(qū)”自由貿(mào)易區(qū)。第三代的自由港出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代之后,隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,港區(qū)內(nèi)部的加工制造產(chǎn)業(yè)逐漸向高附加值的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,更加注重港區(qū)的綜合協(xié)同發(fā)展,最明顯的特征就漸漸往港-城一體化發(fā)展。第四代港口的以多個(gè)港口組合發(fā)展還正在形成之中。

以香港為例,目前實(shí)現(xiàn)了較好的港城聯(lián)動(dòng),正處于第三代自由港階段,港區(qū)功能與城市功能融合協(xié)同發(fā)展,已然從港口服務(wù)的被動(dòng)提供者轉(zhuǎn)型成為了國(guó)際貿(mào)易生產(chǎn)要素配置的組織者、參與者。

按照港區(qū)代際劃分理論香港恰好就經(jīng)歷了前兩代港口的發(fā)展,正處于第三代的自由港階段。下面就分別針對(duì)每一代港口的功能定位重新將香港命名劃分為三個(gè)階段,由自由度較低的以轉(zhuǎn)口集散功能定位的原始自由區(qū)階段到加工制造貿(mào)易一體化的自由貿(mào)易區(qū)階段過(guò)渡到自由度較高的綜合多功能自由港階段研究香港的自由港的演變過(guò)程。

四、香港自由港不同歷史時(shí)期演變進(jìn)程

(一)轉(zhuǎn)口集散的原始自由區(qū)階段

鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)期間英國(guó)占領(lǐng)香港之后,于1841年宣布香港為自由港,在經(jīng)濟(jì)上主張自由貿(mào)易政策,在貨幣金融上宣布各國(guó)可以在香港港內(nèi)自由兌換貨幣,并且明文規(guī)定任何人出洋軍不受各種限制,允許商船進(jìn)出,這些政策的實(shí)施是促成早期原始香港貿(mào)易發(fā)展的重要原因。

鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之前香港本地以生產(chǎn)水平較為低的手工業(yè)和漁業(yè)為主,但是香港擁有得天獨(dú)厚的地理位置,毗鄰東亞和東南亞,地處海上交通要沖,這也是成為英國(guó)占領(lǐng)香港來(lái)拓展遠(yuǎn)東商業(yè)利益的窗口。當(dāng)時(shí)的中國(guó)和東南亞地區(qū)是西方殖民者向往的新世界,但是清政府的閉關(guān)鎖國(guó)政策成為殖民者獲取利潤(rùn)的阻礙,為了加快傾銷貨物的速度,殖民者源源不斷的將西方的香料等物資運(yùn)往香港,然后再通過(guò)香港將貨物直接轉(zhuǎn)口銷往內(nèi)陸和東南區(qū)其他地區(qū)。大量的貨物運(yùn)往香港直接促使殖民期間的香港從傳統(tǒng)的漁業(yè)、農(nóng)業(yè)和簡(jiǎn)單的手工業(yè)轉(zhuǎn)向?qū)iT負(fù)責(zé)分銷通運(yùn)的東方中轉(zhuǎn)站,開(kāi)始修建較為基礎(chǔ)的港口基礎(chǔ)建設(shè),發(fā)展港口轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)。極大的促進(jìn)了香港的航運(yùn)業(yè)的發(fā)展迅速成為西方貨物集散之地,轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)的收入也是占到了當(dāng)時(shí)香港所有業(yè)務(wù)收入的70%-80%左右。

(二)加工制造主導(dǎo)的自由貿(mào)易區(qū)階段

進(jìn)入20世紀(jì)50年代以來(lái),新中國(guó)的成立收到來(lái)自以美國(guó)為首的西方世界的圍追堵截,對(duì)中國(guó)實(shí)施的“禁運(yùn)”政策更是很大程度上影響了香港的轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)的收入。自1952年開(kāi)始,為了減少轉(zhuǎn)口貿(mào)易收益急劇下降的狀況,香港開(kāi)始逐漸增加本地產(chǎn)品的出口占比,政府積極實(shí)施發(fā)展鼓勵(lì)本地產(chǎn)品的出口政策。

為了應(yīng)對(duì)世界形式的變化,香港開(kāi)始迅速轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加大工業(yè)化的投資比例,工業(yè)制造企業(yè)的增加將大量從外國(guó)輸入的原材料、零部件和初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口香港,然后經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的加工包裝再次輸出大陸和其他各地。香港面對(duì)禁運(yùn)及時(shí)的調(diào)整出口策略,遏制了經(jīng)濟(jì)下滑的趨勢(shì),到 1959年 ,香港產(chǎn)品在出口貿(mào)易中占比重已上升到 69. 6% ,加工工業(yè)開(kāi)始取代了轉(zhuǎn)口貿(mào)易的地位,并且香港的人均GDP收入由1960年的429.44美元上升到1978年的3923.94美元,人均GDP相比60年上升了913%之多,香港也是出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段,具體如圖 1所示。

進(jìn)入70年代以來(lái),世界經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段,與此同時(shí)中國(guó)大陸實(shí)施改革開(kāi)放政策,香港搭大陸改革開(kāi)發(fā)給的順風(fēng)車,在自由港制度建設(shè)上不斷完善。香港政府除了實(shí)行免稅和低稅率的制度外,還實(shí)施了表現(xiàn)最為突出的通關(guān)便利政策、貨幣匯兌政策和人才流動(dòng)政策,而這三個(gè)特有的政策構(gòu)成了香港持續(xù)繁榮的重要因素。

香港自由港取得成功的一個(gè)重要原因就是它自身的航運(yùn)自由,貿(mào)易通關(guān)上的“積極不干預(yù)”政策。香港本身處在亞洲通往歐洲和美洲的重要交通要沖,為了解決大多數(shù)貨物匯聚于此通關(guān)慢、檢查繁瑣的問(wèn)題,一般商品進(jìn)出香港無(wú)需報(bào)批,除少數(shù)手貿(mào)易管制的商品需進(jìn)行事前申請(qǐng)并批準(zhǔn)后才能進(jìn)出外,一般商品的進(jìn)出口無(wú)須報(bào)批。在通關(guān)手續(xù)上,香港的海關(guān)簡(jiǎn)化了清關(guān)程序,進(jìn)出貨物和船舶只需要在網(wǎng)上進(jìn)行電子申報(bào),并且采用電子提前預(yù)報(bào)貨物和電子鎖減少了海關(guān)的檢查次數(shù)。除此之外香港特區(qū)配額和貿(mào)易管制很少,沒(méi)有主動(dòng)的進(jìn)口配額,一系列的通關(guān)措施極大的解決了香港海關(guān)的效率和簡(jiǎn)化了通關(guān)手續(xù)。

而在金融制度上,香港實(shí)施了自由的貨幣匯兌政策。二戰(zhàn)以后世界經(jīng)濟(jì)處于相對(duì)封閉、保護(hù)主義再次盛行的時(shí)代,香港作為一個(gè)依靠世界貿(mào)易發(fā)現(xiàn)發(fā)展起來(lái)的港口自然也會(huì)受到世界的經(jīng)濟(jì)蕭條影響,在外匯貨幣方面,香港在1973和1974年先后取消了外匯和黃金的管制,完全開(kāi)放了外匯及黃金市場(chǎng),外國(guó)資本和本地資金均可自由進(jìn)出流動(dòng)。在貨幣制度上,香港于1983年成功實(shí)行了聯(lián)系匯率制度,實(shí)行聯(lián)系匯率制度后,維護(hù)穩(wěn)定的匯率成為香港貨幣政策的唯一目標(biāo)。良好的貨幣運(yùn)行機(jī)制也使香港成功的避免了亞洲貨幣貶值危機(jī)。

與此同時(shí),在專業(yè)化人才引進(jìn)方面,香港實(shí)行自由雇傭勞動(dòng)制度,勞動(dòng)力資源受市場(chǎng)供求關(guān)系決定,政府極少干預(yù),勞動(dòng)力的流動(dòng)性很高。香港的無(wú)香港政府鼓勵(lì)一切來(lái)港投資勞務(wù)的自然人,不管是本地,還是外來(lái)的投資人,香港特區(qū)政府采取一視同仁的態(tài)度,通過(guò)實(shí)行自由的企業(yè)制度,香港企業(yè)發(fā)展迅速,生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)越的香港企業(yè)通過(guò)豐厚的勞務(wù)待遇,吸引了來(lái)自全球各地的高素質(zhì)勞動(dòng)力,例如持有香港特區(qū)的護(hù)照可以隨意出入歐盟等國(guó)家都是免簽證的,香港高度自由的人員流動(dòng)政策彌補(bǔ)了香港本身人力資本較少的短板,國(guó)際化人才的流動(dòng)加上香港強(qiáng)大的人才引進(jìn)計(jì)劃和跨國(guó)公司的吸引,招募了世界各地的各行各業(yè)的優(yōu)秀人才開(kāi)到香港,這也是造就了香港人力資源豐富的一個(gè)重要原因。

(三)綜合多功能自由港階段

香港經(jīng)過(guò)前期的轉(zhuǎn)口加工階段和出口加工階段,不論是港區(qū)的貿(mào)易制度方面還是港內(nèi)的金融環(huán)境方面都是不斷的完善和優(yōu)化,尤其是香港經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了第三個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn),服務(wù)貿(mào)易的收入占據(jù)整的經(jīng)濟(jì)的比例也不斷上漲,金融、旅游、商品零售和服務(wù)等行業(yè)紛紛進(jìn)入了發(fā)展的高峰期,而這一根本的原動(dòng)力就是香港的“積極不干預(yù)”政策,香港也由此進(jìn)入綜合多功能的新階段。

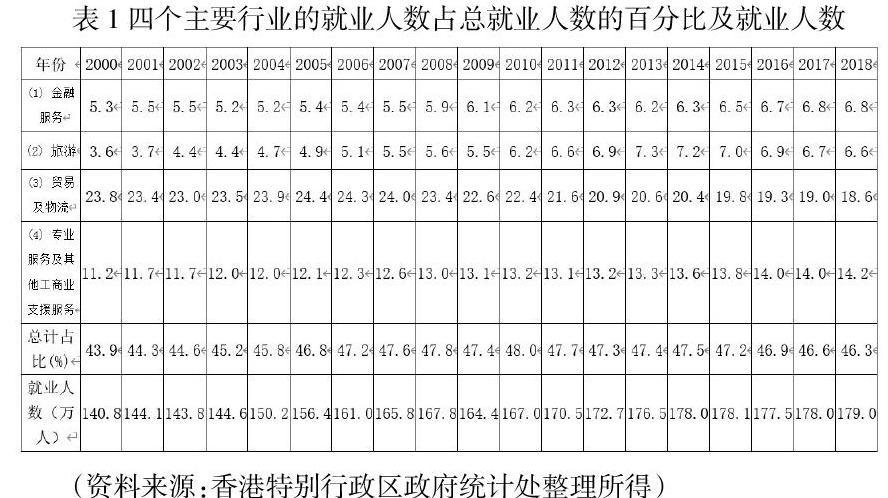

“積極不干預(yù)”政策極大的賦予各行業(yè)自由發(fā)展的自主權(quán),發(fā)揮市場(chǎng)的資源配置作用,最大化的釋放市場(chǎng)紅利,促使新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。在20世紀(jì)70年代香港加工制造也仍居占據(jù)主導(dǎo)地位,加工制造業(yè)的勞動(dòng)力也是占到了整個(gè)行業(yè)的50%左右,但是改革開(kāi)放之后,尤其是進(jìn)入90年代,香港高端化技術(shù)、金融和服務(wù)第三行業(yè)的不斷興起,加工制造業(yè)勞動(dòng)力的占比下降到了20%左右,進(jìn)入21世紀(jì)就業(yè)人數(shù)更是下降到了10%。并且60-90年代香港的進(jìn)出口零售、飲食、批發(fā)業(yè)和酒店行業(yè)增長(zhǎng)最為迅速,由1961年占比的14.4%上升到2000年的45%。另外截止到2018年香港最為重要的四個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)金融、旅游、貿(mào)易和專門服務(wù)的就業(yè)人數(shù)占比達(dá)到了46.3%,就業(yè)人數(shù)達(dá)到了179萬(wàn)余人。(如表 1所示)

五、香港自由港發(fā)展總結(jié)與展望

(一)香港自由港經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

香港能從一個(gè)土地狹小、自然資源匱乏的一個(gè)貧瘠之地,最終成為東方明珠,離不開(kāi)的雖然是獨(dú)一無(wú)二得地理位置和歷史因素,但是最重要的是香港抓住了歷史發(fā)展得一個(gè)機(jī)遇,根據(jù)自身固有的條件和世界形式的變化、政治形勢(shì)的變化,巧妙得利用大陸市場(chǎng)這個(gè)跳板,順勢(shì)從一個(gè)各種日用產(chǎn)品都依賴于進(jìn)口得小地方成為世界知名得最自由得世界性港口和金融城市,離不開(kāi)得還有香港政府一貫執(zhí)行“積極不干預(yù)”的市場(chǎng)理念在香港各行各業(yè)里面的深入貫徹,政府放手交給市場(chǎng)充分發(fā)揮市場(chǎng)的作用,本身只負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)的作用,盡可能的減少對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的干預(yù),使市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在功能充分、自由的發(fā)揮。

立足法律,除了政府的法律法規(guī)之外,香港各行各業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)則和商會(huì)也是約束香港市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的定海神針,這也是香港能繼續(xù)保持今天的地位并逐步擴(kuò)大其開(kāi)放、自由的奧秘所在。

另外香港在三次的港區(qū)轉(zhuǎn)型方面,充分利用了外資和技術(shù)的外溢效應(yīng),不僅在某個(gè)出口或者進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了比較明顯的改善,并且由于技術(shù)的外溢效應(yīng)出現(xiàn)了不同的產(chǎn)業(yè)集聚,提高了全社會(huì)閑置資源的利用,改善了資源配置結(jié)構(gòu),使得香港貿(mào)易環(huán)境的優(yōu)化提升,隨之勞動(dòng)力就業(yè)水平的提高,收入的不斷增加,最終帶來(lái)的是生活條件的不斷改善。

(二)自由港未來(lái)發(fā)展展望

未來(lái)香港將不斷強(qiáng)化世界貨物集散轉(zhuǎn)口和加工出口的角色,繼續(xù)利用世界金融交易市場(chǎng)和和世界性港口的優(yōu)勢(shì),逐步打造成為世界新型的信息集散控制中心,通過(guò)的大量的數(shù)據(jù)處理完成基礎(chǔ)的港區(qū)業(yè)務(wù),著力服務(wù)于第三服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快港區(qū)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰,最大化的提高公共資源和其他資源的利用率,優(yōu)化細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),朝著高、精、尖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

另一方面區(qū)域一體化在世界國(guó)際貿(mào)易中的作用不斷增強(qiáng),區(qū)域性港口城市將不斷強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,打造區(qū)域性港口信息交換平臺(tái).香港作為東亞發(fā)展形式最快的港口城市之一,可以在打造區(qū)域港口來(lái)聯(lián)合體過(guò)程中發(fā)揮自己的主導(dǎo)作用,組織區(qū)域自由區(qū)不同形態(tài)的合作,發(fā)揮進(jìn)一步的港口帶頭效益。

六、香港經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)自由貿(mào)易制度建設(shè)啟示

目前我國(guó)自由貿(mào)易制度的建設(shè)還處于起步階段,雖然在一些試驗(yàn)區(qū)上去的了一些不俗的成果,但是未來(lái)自由貿(mào)易制度建設(shè)仍舊存在著很多的不容小覷的矛盾和問(wèn)題,例如經(jīng)濟(jì)增速和經(jīng)濟(jì)質(zhì)量不相容的矛盾,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和崗位不適配的問(wèn)題等等,但這也意味著未來(lái)我國(guó)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中仍然有很大的空間可以改進(jìn)。而對(duì)于香港成功的經(jīng)驗(yàn)切不可盲目的一把抓,而是要做到有所取舍,因地制宜、精準(zhǔn)定位。下面就香港經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)自由貿(mào)易制度建設(shè)總結(jié)了三個(gè)策略。

(一)轉(zhuǎn)變貿(mào)易管理和監(jiān)管模式

對(duì)于中國(guó)正在開(kāi)展和計(jì)劃建設(shè)自由港區(qū)的,要逐步實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變,其一就是轉(zhuǎn)變政府主導(dǎo)的管理模式,交由企業(yè)主導(dǎo),但是要想實(shí)現(xiàn)由政府到企業(yè)的轉(zhuǎn)變需要長(zhǎng)時(shí)間的緩慢過(guò)程,而這一過(guò)渡階段可以通過(guò)政企合作的方式滲透實(shí)施;第二個(gè)就是貿(mào)易監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變,香港自由港建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)表明,只有不斷的發(fā)揮市場(chǎng)的資源配置作用,簡(jiǎn)化監(jiān)管通關(guān)手續(xù),采取事前備案,事后監(jiān)管的方式對(duì)海關(guān)監(jiān)管區(qū)實(shí)現(xiàn)有效的運(yùn)營(yíng)。

(二)建立適配的營(yíng)商和金融環(huán)境

香港能如此之快的進(jìn)入第三代港區(qū)模式,離不開(kāi)便利的營(yíng)商和開(kāi)放的金融環(huán)境。高度便利的營(yíng)商環(huán)境可以為自貿(mào)區(qū)吸引各地的人才和資金流入;而金融市場(chǎng)的開(kāi)放作為服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)志,可以為服務(wù)業(yè)以及信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續(xù)不斷的注入新鮮的活力。所以對(duì)于中國(guó)內(nèi)地的試驗(yàn)區(qū)來(lái)說(shuō),若想實(shí)現(xiàn)自貿(mào)區(qū)較快的發(fā)展,勢(shì)必先營(yíng)造相匹配高度便利的營(yíng)商環(huán)境,建立與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),逐步放寬金融市場(chǎng)的管制,可以通過(guò)降低企業(yè)的注冊(cè)門檻,降低企業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率、節(jié)約企業(yè)對(duì)外貿(mào)易的金融資本消耗。

(三)制定彈性的法律法規(guī)

完善的法律法規(guī)體系是保障市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序進(jìn)行的前提,香港經(jīng)濟(jì)得以順利進(jìn)行也是得益于香港法律中的成文法。國(guó)內(nèi)的各個(gè)地方的試驗(yàn)區(qū)要根據(jù)中央法律規(guī)定總的指導(dǎo)方針下,分別針對(duì)各自的不同復(fù)雜多變的情況制定不同的特別的法律細(xì)則,同時(shí)要保證法律法規(guī)制定過(guò)程中的修改彈性,與實(shí)際的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)。

參考文獻(xiàn):

[1]梁建偉.香港的自由港政策及其借鑒意義[J].廣東經(jīng)濟(jì),2018(11):34-39.

[2]季祖強(qiáng).香港自由港建設(shè)的主要特征、動(dòng)力機(jī)制及鏡鑒啟示[J].哈爾濱師范大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào),2018,9(02):94-97.

[3] 陳曉倩.香港自由港實(shí)踐探索研究[J].財(cái)富時(shí)代,2019(08):142.

[4] 譚文岳.香港——世界最開(kāi)放的自由港[J].中學(xué)地理教學(xué)參考,1998(05):24-25.

[5] 周曉益.淺議香港的自由經(jīng)濟(jì)政策[J].法制與社會(huì),2007(06):358-359.

[6] 胡鳳喬. 世界自由港演化與制度研究[D].浙江大學(xué),2016.

[7] 周珊珊. 香港經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)發(fā)展的啟示[D].對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2018.

[8] 青山.繁榮的香港——完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制 ?靈活的自由企業(yè)制度[J].中國(guó)商貿(mào),1996(16):44-45.

[9] 周漢民. 開(kāi)放新高地 ?創(chuàng)造新奇跡[N]. 人民政協(xié)報(bào),2020-07-02(003).

[10] 吳欣怡.海南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)路徑探索——與上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的對(duì)比分析[J].對(duì)外經(jīng)貿(mào),2020(01):41-43.

[11] 文菲.香港早期的自由港政策[J].港澳經(jīng)濟(jì),1997(12):58.

作者簡(jiǎn)介:

趙鵬鵬(1998-),男,河南周口人,主要研究方向?yàn)閲?guó)際商務(wù);趙云蕓(通訊作者)(1987-),女,湖北襄陽(yáng)人,主要研究方向?yàn)閰^(qū)域經(jīng)濟(jì)。

基金項(xiàng)目:湖北省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目,“武漢自由港建設(shè)研究”,項(xiàng)目編號(hào)19G062。

(武漢商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院 ?湖北 ?武漢 ? 430056)