貴州某煤礦掘進工作面瓦斯突出主控因素分析

文精貴 潘福東 鄧成海 韋恩光

摘 要:本文以貴州某煤礦為工程研究對象,闡述了該礦開拓方式、煤層賦存特征、地質構造等工程概況,在此基礎上,根據煤與瓦斯突出“綜合作用假說”,分析了地質構造、構造煤、煤層厚度和傾角、頂底板巖性、埋藏深度等主控因素對瓦斯突出的影響。

關鍵詞:綜合作用假說;瓦斯突出;主控因素

1、引言

貴州省煤礦煤層條件復雜,基本為高瓦斯礦井,每年發生的煤與瓦斯突出、瓦斯爆炸等事故的數量及傷亡人數在全國瓦斯事故中均處于前列,是我國煤礦瓦斯災害防治的重點區域。國家安監總局領導在六盤水市煤礦視察時指出,要立足煤層賦存情況和生產技術條件,探究瓦斯事故根源,遏制重特大事故的發生。

目前,關于煤與瓦斯突出的機理研究很多,國內外學者提出了多個假說,雖然均由一定的理論支撐,能夠解釋部分煤與瓦斯突出發生的過程,但均不能解釋已發生的全部事故動力現象。多個假說中,國內外學者支持較多的是“綜合作用假說”。由于煤與瓦斯突出的根本原因不明晰,因此很難找到事故發生的根源,也就難以制定針對性的防治措施。

2、工程概況

貴州某煤礦地處高原山地,礦區內地表起伏大,最大海拔相差300m左右。礦井可采儲量約2600萬噸,設計生產能力60萬t/a。井田開拓方式為斜井開拓,單水平上下山開采,中央并列抽出式通風,劃分為兩個采區,采用走向長壁采煤法開采,工作面斜長150~200m,全部垮落法處理采空區。

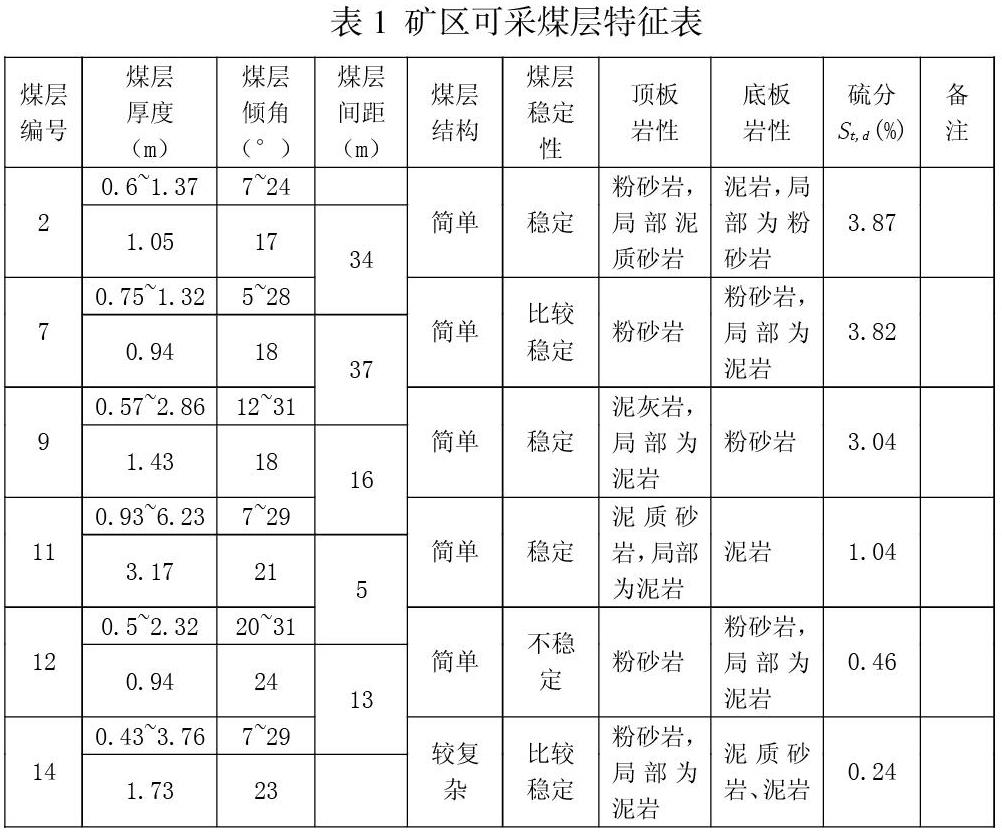

礦區內含煤地層為龍潭煤組,可采及局部可采煤層共6層,主采11#煤層,各煤層特征如表1所示。

井田范圍內斷層較多,落差較大的斷層有18條,對生產影響較大的是F89和F89-1,但未發現較大的褶皺、陷落柱等構造,因此總體而言,井田地質構造中等。

3、某礦煤與瓦斯突出主控因素分析

煤礦生產條件復雜,諸多因素對煤與瓦斯突出產生影響,但誘發煤與瓦斯突出的關鍵因素究竟是什么?目前學術界仍沒有統一見解。根據“綜合作用假說”,煤與瓦斯突出是瓦斯壓力、礦山壓力、煤和圍巖自重綜合作用于采掘工作面,導致煤與瓦斯突出事故發生。下面,筆者將針對該礦主采的11號煤層,分析其埋藏深度、地質構造、斷層發育、煤層厚度和傾角、地板巖性、構造煤等對瓦斯賦存及煤與瓦斯突出的影響。

(1)地質構造

地質構造對煤層的賦存狀態和圍巖透氣性影響顯著,同時影響煤體的結構。斷層可分為張性、張扭性、壓性及壓扭性斷層幾類,對于張性和張扭性斷層,由于宏觀表現為開放性,對瓦斯的排放起到促進作用;而壓性、壓扭性斷層宏觀表現為封閉性斷層,對瓦斯排放起到抑制作用。因此,在開放性斷層附近瓦斯含量較小,而封閉性斷層附近瓦斯含量較大。

該礦11號煤層在采掘過程中發現3個較大的正斷層,在斷層面上附著一層細膩柔軟構造膜泥,厚度不均,在其余小斷層帶發現構造軟泥填滿巖石孔隙。同時,在斷盤附近發育有小斷裂或節理、裂隙,對瓦斯的賦存和逸散起到兩個相反的作用,一方面有利于瓦斯賦存,同時也有助于瓦斯逸散。

(2)構造煤

構造煤的顯著特征是內表面積較大,對瓦斯的集聚顯然是有力的,容易形成弱面區域。

在該礦掘進迎頭所取煤樣發現,主采煤層顏色呈黑色,半暗光澤,有部分條帶分布,強度較軟,普氏硬度系數f僅為0.15,用手輕捻就會成為粉末,屬于強烈破壞煤。以往的實踐表明,煤體破壞程度越大,煤與瓦斯突出的危險性也就越大。

(3)煤層厚度和傾角

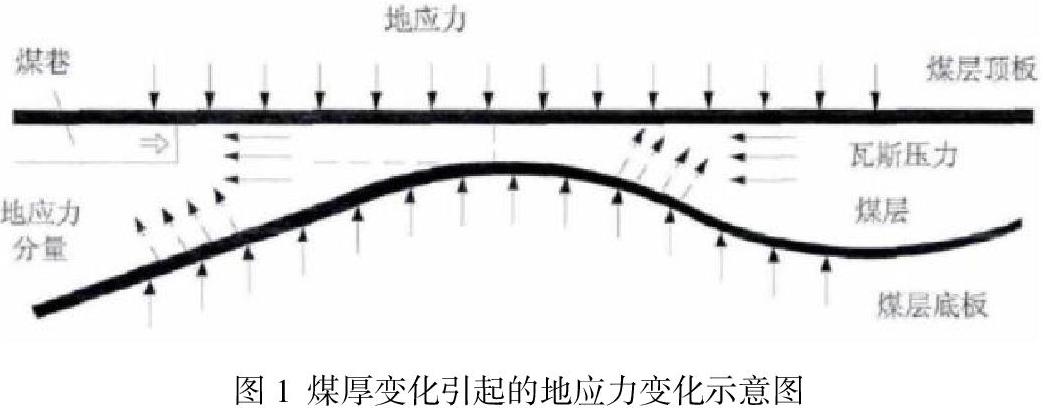

該礦11號煤煤層厚度變化大,最薄處僅有0.93m,而最厚處達到6.23m。煤厚變化會引起地應力變化,如圖1所示。當厚度由大到小變化時,地應力水平分量逐漸增大,而瓦斯含量和瓦斯壓力則隨之減小,此時突出類型以壓出型為主;反之,當煤層厚度由小變大時,地應力在水平方向的分力指向巷道里端,從力的作用角度來看,這個水平分力對瓦斯突出具有抑制作用,但同時也有利于瓦斯含量的積聚,增大瓦斯含量,進而更容易導致瓦斯突出。

此外,該礦11號煤層傾角為7~29°,平均21°,但整體變化比較平緩,對瓦斯壓力和瓦斯含量的影響不大。

(4)頂底板巖性

受地質構造活動的擠壓、拉伸等作用影響,煤層頂底板巖層中存在大量空隙、裂隙,作為頂底板巖層中瓦斯賦存和流動的通道,若巖體中孔隙率較大,即巖層中空隙結構廣泛發育,則煤層瓦斯會通過這些孔隙流動到其他連通區域,甚至釋放到地表,不利于瓦斯的集聚。

(5)埋藏深度

該礦在煤與瓦斯突出防治中采用埋深作為主要研究參數。根據“綜合假說”煤與瓦斯突出機理,煤層內大量積聚彈性勢能和瓦斯內能以及煤層瓦斯吸附能力的增加,增大了煤與瓦斯突出的危險性。

4、結語

本文簡要介紹了貴州某礦的煤系地層及煤質、礦區地質構造情況,分析研究了11號煤層瓦斯賦存規律,指出瓦斯含量、壓力分布的受埋藏深度,圍巖巖性,地質構造和構造煤等因素的影響。

參考文獻:

[1] 劉彥偉. 煤粒瓦斯放散規律機理與動力學模型研究[D]. 焦作: 河南理工大學, 2011.

[2] 杜澤生, 羅海珠, 孫波. 基于四率法的煤與瓦斯突出預測敏感指標的確定[J]. 煤炭科學技術, 2010,7(7): 44-47.

[3] 趙孟軍, 宋巖, 蘇現波. 沁水盆地煤層氣藏演化的關鍵時期分析[J]. 科學通報, 2011, 27(7): 110-114.

[4] 張雷林, 秦波濤, 陶文枝, 等. 新集二礦突出預測敏感性指標及其臨界值確定[J]. 煤礦安全, 2012, 43(11): 163-167.

作者簡介:

文精貴(2000.08),男,貴州龍里人,本科在讀,主要從事采礦工程方面的學習和研究工作

項目基金:國家級大學生創新創業訓練計劃項目(201910977003)

(六盤水師范學院礦業與土木工程學院? ?貴州? 六盤水? 553004)