miR-21通過調控IL-6表達水平參與腦卒中復發研究

我國已進入老齡化社會,腦卒中已成為死亡的重要原因之一。其包括缺血性腦卒中及出血性腦卒中,在腦血管疾病中缺血性腦卒中的發病率一直居高不下。迄今為止,腦卒中尚缺乏有效的臨床治療手段。曾患腦卒中的患者,再次發生心腦血管疾病的可能性相比較正常人也普遍偏高,因此治療腦卒中是一個漫長的過程,患者需要忍受巨大痛苦,同時給社會和家庭帶來沉重負擔[1,2]。

近年來,關于腦卒中的免疫理論普遍認為腦卒中后T淋巴細胞被過多激活,可以分泌產生大量促炎性細胞因子。炎癥因子不僅在腫瘤的發生發展中發揮重要作用,而且對于內環境穩態的維持也至關重要。并且進一步研究發現,腦卒中患者發病時病情越嚴重,患者體內微環境的動態平衡越易被打破,免疫調節功能同時被激活,隨之引發一系列的連鎖反應,最重要的是,炎性相關介質的分泌增多對腦卒中的進展起到重要作用。

對microRNAs(miRNA)的研究非常廣泛,在實體腫瘤、血液系統疾病,以及神經損傷修復方面都有著深入的研究,作為一類長度為22nt左右的非編碼小RNA,分子量雖然小,結構相對簡單,但能夠發揮巨大的生物學作用。普遍認為miRNA通過抑制或者激活信號通路中特定的靶基因發揮作用。研究發現,腦卒中患者血清miR-21的表達明顯上調,但miR-21參與腦卒中的機制仍需進一步研究。miR-21可通過下調PDCD4的表達來促進細胞增殖[2]。另外,miR-21的過表達可以抑制正常細胞凋亡的信號傳導,因此,抑制miR-21可促進細胞凋亡。

腦卒中發病機制復雜,病情變化多樣,復發風險較高。血清中的細胞因子和miRNA與腦卒中的發病有著密切聯系[3],可能為判斷預后和預測復發提供一定的方向。

1 材料與方法

1.1 研究對象 選取山東省安丘市人民醫院神經內科2013年1月1日~2014年12月31日的急性腦梗死患者,年齡30~80歲,符合急性腦梗死的臨床診斷標準,首次發病至入院時間在 12h之內,所有患者經過頭顱CT或MRI檢查證實,此作為腦梗死組(ACI組)。對照組為同時期的正常健康體檢者。本研究中采用的所有標本均為臨床檢查后廢棄樣本。所有樣本以及患者病歷經過我院倫理中心審查,符合倫理規范。

1.2 臨床神經功能缺損程度評分 依據美國國立衛生研究院腦卒中量表(NIH Stroke Scale,NIHSS)對腦梗死組發病后12h、1d、3d、5d、7d、14d進行評分。為提高評分準確性,操作前進行人員培訓,對每位患者進行評分時,均由同一名神經科醫師進行,以提高評分準確性。

1.3 ELISA檢測血清中IL-6和STAT3的含量 血清IL-6和STAT3的檢測采用雙抗體夾心抗體酶聯免疫吸附試驗(ELISA)法(美國Abcam,ab46042)。ACI組:收集患者發病后12h、1d、3d、5d、7d、14d的靜脈血3~5ml,放置于真空促凝管中,在4℃冰箱里靜置60min,2 500r/min,離心10min,收集血清,分裝2~4管,每管400~500μl,進行標記,放置于-20℃的冰箱中保存。對照組抽取靜脈血1次3~5ml,血清收集同ACI組。在酶標儀上450nm處測光密度(OD值),IL-6和STAT3濃度與OD值成正比,通過繪制標準曲線求得IL-6和STAT3的濃度。

1.4 實時定量PCR檢測血清中miR-21的含量提取血清miRNA后,采用試劑盒進行miRNA逆轉錄。miRNA逆轉錄:實時定量PCR,引物:U6引物,miR-21引物(美國Genecopoeia公司)操作按照Allin-One miRNA實時定量試劑盒(美國Genecopoeia公司)說明書進行,miR-21/U6表示miR-21的相對表達量。以正常體檢者的miR-21含量作為對照組,對比分析ACI組血清miR-21的表達情況。

1.5 缺血性腦卒中復發標準 ①原有的神經缺失癥狀和體征好轉或消失后,再出現新的同側或對側的神經功能缺損癥狀;②經頭顱CT和(或)MRI檢查證實有新發病灶;③排除進展性卒中或病情惡化所致;④排除因頸動脈支架術或血管成形術后并發缺血性卒中患者。

1.6 統計學方法 應用SPSS 22.0統計學軟件對所得數據進行處理,其中正態分布的計量資料結果采用均數±標準差(±s)表示。IL-6、miR-21與其它指標的相關性分析采用直線Spearman等級相關分析,取α=0.05為檢驗水準,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 兩組的年齡、性別、飲酒史、高血壓及吸煙史未見明顯差異(P>0.05)。ACI組的TC、TG、LDL、Cr、AST、ALT平均數值均高于對照組,但無統計學差異(P>0.05)。ACI組的HDL平均數值低于對照組,但無統計學差異(P>0.05)。見表1。

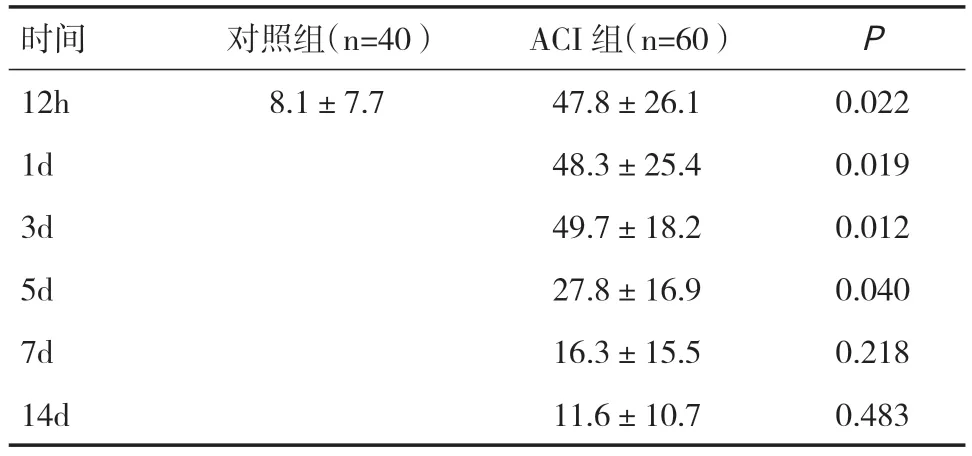

2.2 兩組血清miR-21表達水平對比 采用實時定量PCR方法檢測對照組和ACI組發病后12h、1d、3d、5d、7d、14d外周血miR-21水平,對照組miR-21相對表達量個體之間存在差異,為1~16,平均為8.1±7.7。miR-21在發病后12h迅速升高,第1天和第3天miR-21表達量繼續維持較高水平。第5天開始逐漸下降,與對照組相比,有統計學差異(P<0.05)。第14天時miR-21表達量降至大致正常水平,與對照組相比,無統計學差異(P>0.05),見表2。

表2 兩組血清miR-21/U6水平對比

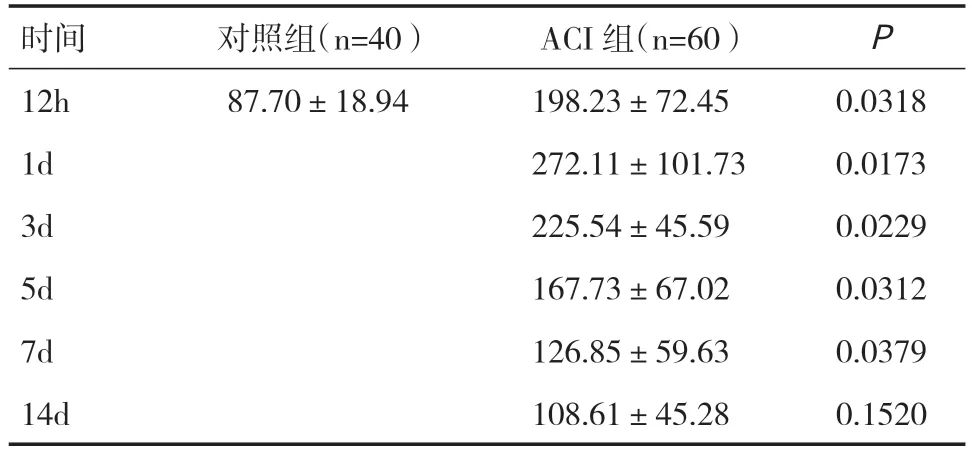

2.3 兩組血清IL-6水平對比 ACI組患者血清IL-6水平在發病后第12h開始升高,第1天達到高峰,與對照組相比有統計學差異(P<0.05)。第3天略有下降,第5天下降明顯,第7天下降至(126.85±59.63)pg/ml,與對照組相比,有統計學差異(P<0.05)。第14天降至大致正常水平,與對照組相比,無統計學差異(P>0.05)。見表3。

表3 兩組血清IL-6水平對比(pg/ml)

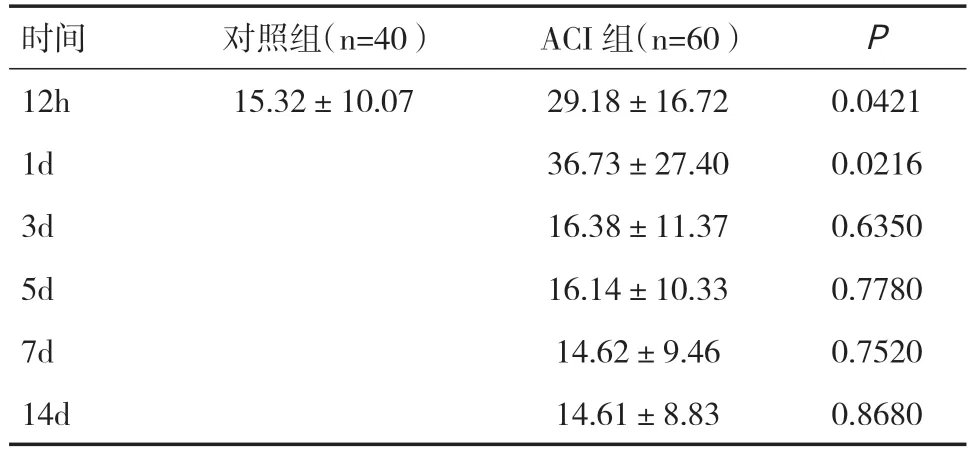

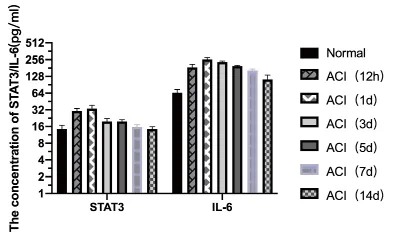

2.4 兩組血清STAT3與IL-6水平變化趨勢對比ACI組血清STAT3水平在發病后第12h開始迅速升高,第1天達到高峰,與正常對照組相比有統計學差異(P<0.05)。第3天開始逐漸下降,第7天和第14天降至大致正常水平。見表4。進一步分析發現,ACI患者血清STAT3和IL-6隨時間變化趨勢一致。見圖1。

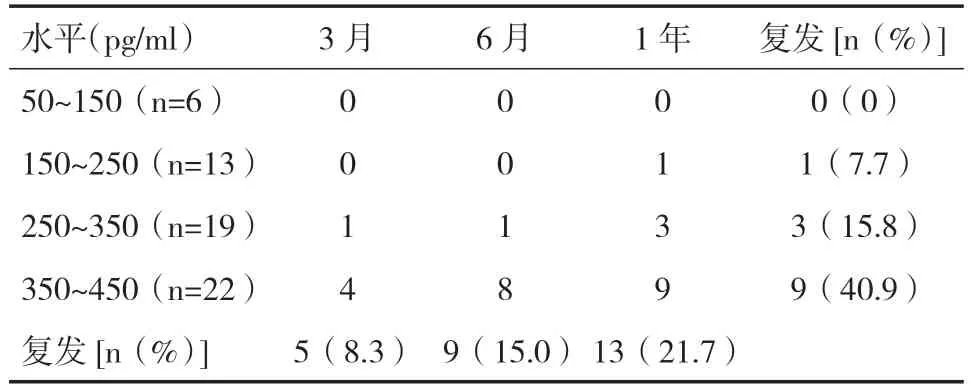

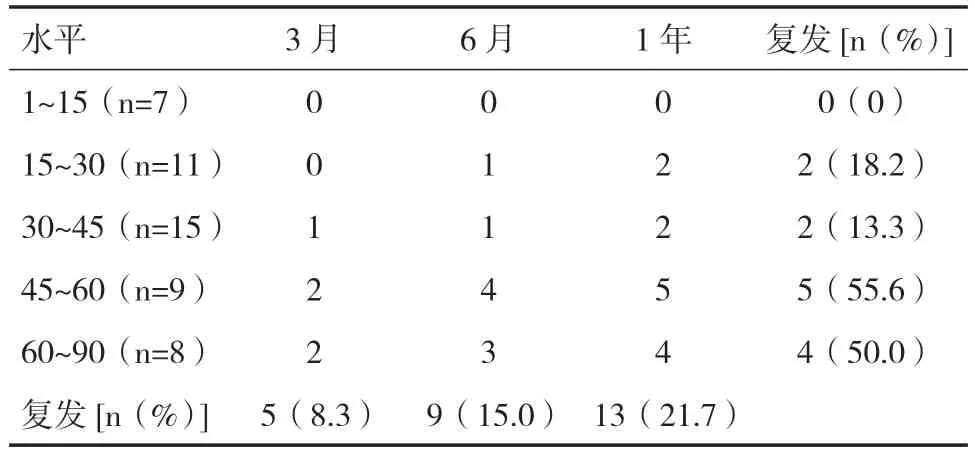

2.5 IL-6和miR-21/U6峰值水平與ACI復發的關系當IL-6峰值小于250pg/ml時,ACI患者1年內僅有1例復發。當IL-6峰值水平顯著增高時,ACI復發的患者迅速增加,分別為15.8%和40.9%,發現IL-6水平越高,復發率越高。當miR-21/U6峰值小于30時,ACI患者1年內僅有2例復發。當miR-21/U6峰值水平顯著增高時,ACI復發的患者迅速增加,分別為55.6%和50.0%,通過對不同的miR-21/U6表達水平分組,發現miR-21/U6水平越高,復發率越高。見表5、6。

表4 兩組血清STAT3水平對比(pg/ml)

圖1 ACI患者血清STAT3和IL-6水平隨時間變化趨勢

表5 ACI患者IL-6峰值水平與復發情況對比

表6 ACI患者miR-21/U6峰值水平與復發情況對比

3 討論

現階段,人民生活水平提高,高血壓、高血脂、糖尿病等基礎代謝疾病發病率升高,心腦血管疾病的發病率也呈現逐年上升趨勢。對老年人群的腦卒中生理及病理發病機制研究日漸深入。但腦卒中病情復雜多變,預后較差。其不僅發病率高、死亡率高,而且有過腦卒中病史的人群,再次發生心腦血管疾病的可能性較正常人高。腦卒中的治療已經取得了長足進步,患者預后得到了明顯改善。但已經發生過腦卒中的患者,在未來5年內,再次發生腦卒中的幾率接近1/5。故對既往腦卒中后患者以及社區高危人群進行定期篩查,做好相應的一級預防至關重要。如果患者不幸罹患了腦卒中,應該在發病后及時進行準確診斷以及有效治療,這對腦卒中患者的預后至關重要。在治療過程中,應該對患者病情準確評估,及時、合理、有效地進行溶栓等治療,能夠減輕患者痛苦,提高患者出院后的生活質量。同時對患者存在的高血壓、高血糖、高血脂、動脈粥樣硬化等不良預后指標進行有效監控,可以明顯降低腦卒中發病率、改善腦卒中患者預后[4]。腦卒中的發病過程十分復雜,顱腦生理結構及對應的功能復雜,若腦卒中發病過程中大腦的錐體束受累,會導致機體運動神經元異常。神經細胞不可再生,損傷后難以修復,腦卒中患者發生一系列的神經結構異常后,即使患者經過有效治療后出院,其神經功能也難以恢復到正常,導致腦卒中患者神經損傷后致殘率較高,生活質量差,進而造成沉重的家庭和社會負擔。

腦卒中的發生是一個急性過程,但其誘因的積累是一個慢性過程。血管動脈粥樣硬化是一種常見的系統性疾病,且越來越年輕化,動脈粥樣硬化是影響老年患者心腦血管疾病的常見問題之一。其會導致血管狹窄,甚至血管閉塞,例如,冠狀動脈粥樣硬化的患者其心絞痛、心肌梗死的發病率遠遠高于正常人。因此動脈硬化是腦卒中發病率、致殘率、致死率高的重要因素之一。隨著社會發展,生活水平的提高,人們不良的生活習慣以及生活環境是腦卒中發病率逐年升高的重要原因。腦卒中起病往往比較急驟,常常因為患者家庭距離醫院較遠,送醫不夠及時,入院后診斷不明確,治療不及時等一系列問題,導致預后不良。

通過分析腦卒中的發病人群情況,發現老年人居多,且患者糖尿病、高血壓,甚至惡性腫瘤等基礎疾病多。本研究發現,ACI組和對照組的年齡、性別、飲酒史、高血壓及吸煙史未見明顯差異。高血壓和吸煙可能與ACI有關,但本研究入組例數較少,暫時無統計學差異。進一步分析,ACI患者的TC、TG、LDL、AST、ALT平均數值均高于正常對照組,HDL平均數值低于對照組,但無統計學差異。ACI患者的HDL平均數值低于正常對照組。本研究進一步證實了ACI患者血脂普遍高于正常人,部分患者出現肝臟損害,但由于入組的患者例數較少,無統計學差異。如果腦卒中患者合并高血壓、糖尿病等疾病,其血管條件較差,粥樣硬化的情況與發病和預后具有較強的相關性,血管粥樣硬化嚴重的腦卒中患者,其預后往往較差。因此,對于腦卒中的高危人群,需要進行科普教育,嚴格低鹽低脂飲食,進行系統性藥物降脂和穩定血管斑塊的治療。腦卒中的研究對于預防、治療以及預后顯得尤其重要,近來,有許多學者通過研究發現,炎性相關的細胞因子作為一種重要的遞質在腦卒中發生、發展及疾病的轉歸中起到了重要作用,它們可能影響到腦血管病的進展、嚴重程度及最后轉歸。

近些年來,在腦卒中的研究中,細胞免疫、體液免疫等免疫微環境的研究很多,炎性相關的研究逐步衍生出免疫炎性反應概念。炎癥因子可以通過刺激B淋巴細胞,使其大量增殖分化,同時還可以導致單核巨噬細胞被過度激活。單核巨噬細胞在免疫反應的過程中,能夠通過變形發揮吞噬抗炎作用。部分腦卒中患者的副交感神經在經過刺激后,能夠呈現出過度活躍的狀態。這些被激活的副交感神經能釋放乙酰膽堿,發揮抑制巨噬細胞釋放TNF-α,IL-6等促炎因子。在收入我院的腦卒中患者中,通過對血清炎性反應因子水平進行檢測,能夠發現很多對應的炎性因子分泌隨之增高。例如,白細胞介素類因子升高最為明顯,是目前研究最多,也是機制較為清晰的常見炎癥因子。其中IL-6是炎癥反應過程中的主要因子,是一種重要的炎癥相關細胞因子,在腦卒中患者中發揮了重要的免疫調節作用。IL-6能夠作為一種重要的遞質,通過調控下游的靶向分子,在腦卒中發生、發展及疾病的轉歸中起到重要作用[1]。我們大膽的推測,血清中IL-6的檢測可以作為一種預測病情進展和預后轉歸的一項重要指標,判斷患者在腦卒中期間的感染情況,以及制定相應的治療方案。在腦卒中的發生發展過程中,炎癥相關細胞及因子參與其中。進一步研究發現,患者在發生腦卒中后,血液中的淋巴細胞參與其炎性介導的浸潤過程,其中T淋巴細胞能夠發揮促分泌作用,能夠產生大量的促炎性細胞因子。這些炎癥因子能夠進一步促進B淋巴細胞增殖和分化。IL-6、IL-8、IL-17等炎癥因子不僅能夠作用于B細胞,而且還能激活單核巨噬細胞系統,促進巨噬細胞發揮吞噬作用。同時,在患者發生腦卒中后,會產生大量的壞死組織,這些組織一定程度上會釋放大量的細胞因子,提高了血液循環中的含量,同時能夠刺激下丘腦-垂體-腎上腺軸產生沖動,而中樞神經系統的興奮能夠進一步促進交感神經系統發揮交感作用。同時腦卒中發生過程中炎癥因子的變化,也會影響機體的免疫微環境,發揮正反饋作用,進一步加快炎性反應過程。上述研究結果進一步表明,腦卒中的炎性反應過程是促炎因子和抑炎因子相關作用的過程,也是一個動態平衡的過程。深入研究發現,不同卒中患者,其體內炎性反應水平存在差異。卒中病情越嚴重,血清炎性反應因子水平越高,動態平衡呈現促炎發展[5]。卒中病情輕微的患者,血清炎性反應因子水平越低。腦卒中患者的炎性細胞因子水平與預后是否相關需要進一步的臨床觀察以及實驗研究。

本研究中炎性因子是主要的監測對象,其中IL-6是一種重要的炎癥相關的細胞因子,其作為一種重要的遞質在腦卒中發生、發展及疾病的轉歸中起到了重要的作用[6],可能影響到腦血管病的病情進展、嚴重程度及最后的轉歸[3]。本研究通過分析IL-6的表達水平與ACI復發的關系。當IL-6峰值小于250pg/ml時,ACI患者1年內僅有1例復發。當IL-6峰值水平顯著增高時,ACI復發的患者迅速增加,通過不同的IL-6表達水平分組,發現IL-6水平越高,復發率越高。因此我們將血清中IL-6水平作為預測病情進展和預后轉歸的一項重要指標,可以更好地判斷患者在腦卒中期間的感染情況,以及制定相應的治療方案。

目前研究顯示,microRNAs可以單獨發揮調控作用,也可以兩個有著共同的作用靶點的microRNAs作為一個群體,協同發揮調控作用。目前mRNA在不同的疾病中的表達會存在差異,通過轉錄后水平的變化差異,調控其目的基因差異表達水平。這些microRNAs能夠通過特定的途徑,參與細胞分化、凋亡及增殖等機體各種生物學行為的調控。進一步的研究發現microRNAs作用十分廣泛,例如microRNA-21(miR-21)在多種心血管疾病中的表達均增加,參與疾病的發生發展,并且在多種惡性腫瘤中,miR-21還能促進腫瘤細胞增殖和分化等,造成腫瘤器官內轉移以及全身腫瘤細胞的擴散。急性腦梗死時,腦部的組織和細胞發生缺血缺氧反應,而后細胞壞死、凋亡,細胞膜及血腦屏障通透性增加,導致細胞中的microRNAs釋放入血并能在血液中存在一段時間。miR-21在多種心血管疾病中的表達均增加,并參與了細胞增殖和分化等過程[7]。miR-21的作用機制已經有了一定的研究,研究發現miR-21可通過下調PDCD4的表達來促進細胞增殖[8,9]。另外,miR-21的過表達可以抑制正常細胞凋亡信號傳導,因此抑制miR-21可促進細胞凋亡。研究發現在腦卒中的患者血清miR-21的表達明顯上調,但miR-21參與腦卒中的機制仍需進一步研究。本研究顯示:當miR-21/U6峰值小于30時,ACI患者1年內僅有2例復發;當miR-21/U6峰值水平顯著增高時,ACI復發的患者迅速增加。通過不同的miR-21/U6表達水平分組,發現miR-21/U6水平越高,復發率越高。miR-21可能作為一種預測患者病情發展和短時間復發的重要指標。通過學習文獻,我們推測miR-21在腦卒中發展過程中發揮了至關重要的作用。miR-21在一定程度上可以調控STAT3的表達[10]。進一步研究發現miR-21和IL-6的峰值越高,ACI患者復發率越高,兩者趨勢一致,這進一步證實miR-21通過調控STAT3來作用于IL-6的表達,兩者與ACI患者的復發密切相關。

綜上所述,血清中IL-6在患者炎癥發生發展起到了至關重要的作用,通過對其的檢測可以預測患者的卒中復發情況,為制定診療方法提供一定的依據,同時miR-21的檢測可能為預后評估提供參照。血清IL-6和miR-21的檢測或許能成為腦卒中患者的常規性的檢查指標之一,為提示病情進展,制定診療方案,預測患者復發提供依據。