中國產業政策如何應對第四次工業革命?

摘 要:以人工智能為通用技術的第四次工業革命與以往歷次工業革命有所不同,前三次工業革命的通用技術只涉及單一關鍵投入,而人工智能作為一種復合型關鍵投入,其技術進步依賴于算法、芯片和數據的協同進步。人工智能技術的擴散速度不僅受本部門技術創新的影響,也需要上下游關聯產業互補式創新的支持。再加上數字化技術在經濟中的影響日益擴大,重組式創新也變得日益重要,傳統產業政策已無法應對全產業鏈和跨部門的協同創新和組合爆炸的挑戰,政策范式轉型已刻不容緩。根據演化經濟學的技術-經濟范式理論判斷,第四次工業革命尚處于導入期的構造范式階段,這一階段將會出現“創新蜂聚”和科技投資熱潮。中國巨大的市場規模和海量的數據成為發展人工智能的先天優勢,但也存在諸如基礎科研投入不足,高端芯片領域缺乏核心技術等短板,以及促進創新和隱私保護的兩難權衡。中國必須同時采用旨在促進人工智能領域“創新基因池”多樣化和互補式創新的“水平式”產業政策,以及旨在突破關鍵核心技術和共性技術的“垂直式”產業政策,唯有二者并重,中國才有可能在第四次工業革命中取得領先地位。

關鍵詞:產業政策;第四次工業革命;人工智能;技術-經濟范式

中圖分類號:F124.3;F269.22 文獻標識碼:A 文章編號: 0257-5833(2020)02-0018-10

作者簡介:張海豐,廣西師范大學經濟管理學院副教授,珠江-西江經濟帶發展研究院研究員 (廣西 桂林 541004)

一、引言:第四次工業革命呼喚政策范式轉型

2016年,林毅夫與張維迎就“產業政策”展開了激烈辯論,雙方爭論的焦點在于政府是否應該優先發展特定產業和扶持個別企業,即政府是否要發揮增長甄別和因勢利導作用。隨后,北京大學新結構經濟學研究中心發布的《吉林報告》更是將這一學術爭論引發為一場社會大討論。盡管有些新古典經濟學家極力詆毀產業政策,有的甚至認為“最好的產業政策就是沒有產業政策”,但從經濟政策史的角度看,產業政策在當今發達國家的發展歷程中都發揮了非常重要的作用。縱觀美國經濟史,“無論是核能、計算機,還是互聯網和噴氣式發動機,甚至州際高速公路網絡和國家電網的建設,我們都能看到產業政策的影子,產業政策對美國經濟的崛起起到了至關重要的推動作用”。根據鄧久根和賈根良的研究,就連自由貿易的發源地——英國,在其發展早期也大量采用貿易限制、航海法案、谷物法、殖民地體系等一系列重商主義政策來扶持民族工業,從而在高關稅保護大墻之內催生了第一次工業革命。全球化時代國家間競爭的白熱化不是削弱了國家的作用,而是使國家的作用變得更加重要了。而對于發展中國家而言,正確的產業政策則是實現技術經濟追趕的重要政策手段。

與新古典主義相對,近年來被列入“后古典主義”陣營的經濟學家對新古典主義“靜態的資源配置觀”進行了反思,他們開始強調“資源創造”,研究的主題開始轉向資源的可持續利用、知識創造及其分布的特征、決定因素和治理等領域。特別值得一提的是,有的經濟學家通過對大部分國家的部門集中度與多樣性進行研究時發現:隨著經濟發展,產業部門呈現出明顯的多樣化趨勢,這是對比較優勢理論的實質性挑戰。斯蒂格利茨(Joseph E Stiglitz)也認為:產業政策的目標在于建立學習型社會,通過實施產業政策可以促進創新活動,從而加強學習效應,形成創新的正反饋。這種“后古典主義”的資源創造范式與演化發展經濟學越來越接近。演化發展經濟學把技術創新視為產業發展的第一推動力,強調生產與新知識的核心作用,認為產業政策可以發揮創造資源的作用。此外,一直對產業政策持保留甚至反對態度的世界銀行,在2017年發布的一份報告——《遭遇麻煩?制造業導向型發展的未來》中也一改以往對產業政策的消極態度,指出在當前新技術與全球化新格局下,發展中國家注定要重塑制造業導向型的發展戰略,在發揮有效市場作用的同時,需要更多針對特定領域或者地區的產業政策扶持。近來,世行依據如何促進發展中經濟體和轉型經濟體的經濟結構調整和技術活力為目標,提出的“新產業政策”,實際上也可歸為基于資源創造的產業政策。

新古典增長理論在突出資本和勞動重要性的同時,卻忽視了無法由要素投入來解釋的增長因子,這些因素實際上是“對我們無知的度量”。后續增長經濟學的研究發現,增長除了可計算的要素之外,技術、制度和組織等結構因素也十分關鍵。因此,經濟增長并不能簡單的理解為要素加總的結果,而應視為經濟系統內部協同效應使然。產業政策的作用恰在于彌補市場協調的不足,發揮經濟系統的協同效應,從而激發經濟增長的潛能。以人工智能、數字化和大數據為主導技術的第四次工業革命已經拉開帷幕,這種技術-經濟范式的變化將深刻的改變創新的方式。正如彼得·馬什(Peter Marsh)指出的那樣,“在變革的時代,科技是最核心的要素。新科學技術的應用會對產品的制造和生產方式產生重要影響。每達到一個工業發展階段,技術復雜度就會上升一兩個臺階”。技術的這種遞歸進化特征將導致技術的復雜度成指數上升,換言之,第四次工業革命時代的創新會更多表現為“重組式”和互補式的,傳統的產業政策通過小修小補將無法應對這種“組合爆炸”和協同創新的挑戰,產業政策只有進行“政策范式”意義上的轉型才能應對這次挑戰。

因此,我們不應再拘泥于需不需要產業政策的無謂爭論之中,而是應該將產業政策置于具體的經濟發展情境,即每一次技術革命浪潮的特定技術-經濟范式作為制定產業政策的前提和約束條件。本文第二節概括第四次工業革命的技術-經濟范式特征以及對所處階段進行判定,并指出其與以往歷次工業革命的不同之處;第三節闡述傳統產業政策在應對第四次工業革命的新技術和新商業模式時所面臨的挑戰;第四節結合第四次工業革命的技術-經濟范式特征,指出了中國產業政策制定的原則和方向,最后對全文進行總結。

二、第四次工業革命的技術-經濟范式特征及階段判定

以人工智能、數字化、5G技術和大數據為主導技術的這一波技術革命浪潮,無論將其稱為“第三次工業革命”,還是“第二次機器革命”,抑或是“第四次工業革命”其實都不重要,關鍵是判斷其技術-經濟范式特征和所處發展階段。那么這次工業革命與以往有何不同?按照施瓦布的界分,第一次工業革命大約從1760年延續至1840年,由鐵路建設和蒸汽機的發明觸發,引領人類進入機械生產時代。第二次工業革命始于19世紀末,延續至20世紀初,電力和生產線的發明使得大規模生產應運而生。20世紀60年代半導體技術的發展催生了以計算機、互聯網和數字化為特征的第三次工業革命。施瓦布認為我們當前正處于第四次工業革命的開端,這場革命始于世紀之交,在數字革命的基礎上發展而來,其特點是“互聯網變得無所不在,移動性大幅提高;傳感器體積變得更小、性能更強大、成本更低;人工智能和機器學習開始展露鋒芒”。如果我們純粹從歷次工業革命的主導技術來界定其特征,那么必然會遺漏掉很多諸如能源、生產組織方式和制度等重要的特征變量。

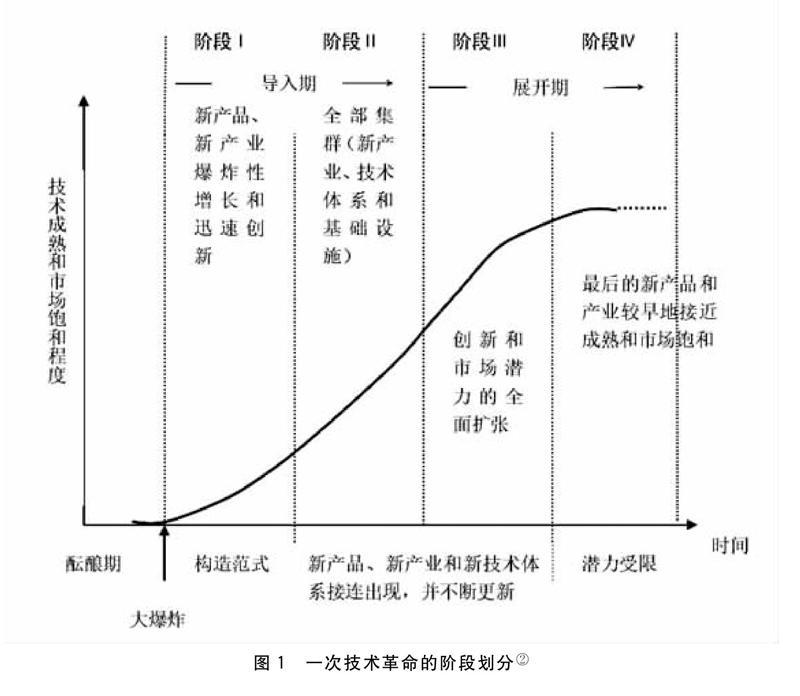

根據演化經濟學家卡蘿塔·佩蕾絲的技術-經濟范式理論,“一場技術革命可以被定義為一批有強大影響的、顯而易見是嶄新且動態的技術、產品和部門,它們在整個經濟中能帶來巨變,并能推動長期的發展高潮。技術革命是緊密地交織在一起的一組技術創新集群,一般包括一種重要的、通用的低成本投入品(能源、原材料或核心零部件),再加上重要的新產品、新工藝和新的基礎設施……而只有當這批技術突破中的每一個都遠遠超出他所源起的產業或部門的界限,擴散到廣泛的領域內才算真正意義上的‘技術革命。且每次技術革命都提供了一套相互關聯、同類型的技術和組織原則,并在實際上促成了所有經濟活動潛在生產力的量子躍遷”。按照佩蕾絲對一次技術革命的階段劃分,如果我們將人工智能看作是第四次工業革命的“通用技術”的話,那么本次技術革命應該還處于“導入期”的前期,也即圖1中“大爆炸”點的右側附近,即“構造范式”階段。雖然國內研究工業革命的學者認為,本次工業革命的核心是人工智能替代人類腦力勞動以及智能制造,但也有學者認為,人工智能對就業的影響可能是積極的,也有可能是消極的。Trajtenberg將人工智能區分為“人類增強型創新”(HEI)和“人類替代型創新”(HRI),前者能夠增強人類的感官、運動和其他能力,后者則會取代人類的勞動。HEI人工智能技術會帶來新一輪創造力的釋放和生產力的提升,在服務業領域可能會尤為明顯。而HRI人工智能技術可能會減少就業,并產生枯燥且沒有價值的工作。但總的來說,人工智能技術無論是增強人類,還是替代人類勞動,都不可能是一蹴而就的,需要經歷比較長的過程。

根據卡蘿塔·佩蕾絲在《技術革命與金融資本:泡沫與黃金時代的動力學》(田方萌等譯,中國人民大學出版社2007年版)第35頁和第44頁的圖整合而成。

我們對本次技術革命的階段判定之所以認為還處于“導入期”的前期,理由有三:第一,因為技術進步并非均勻分布于各個歷史時期,也即“創新的出現和擴散本身是一個不均衡過程,有時是爆炸性的,有時則非常緩慢”。第二,正如佩蕾絲指出的那樣,“技術-經濟范式既是擴散的推進器,也是一種阻滯力量。說他是推進器,因為技術-經濟范式提供的模式可以被所有人追隨,但它的形成過程需要時間(大約在大爆炸發生10年之后或更久),而且,既然每次技術革命的內涵與前一次不同,新的原則將不得不經過由社會來學習的過程。但這種學習必須克服由于先前的范式成功而產生的惰性力量。前一范式的廣泛存在,成為下一次技術革命擴散的主要障礙”。也就是說,因為技術-經濟范式路徑依賴效應的存在,使得構造新范式需要經歷一定的時期,因而新技術的擴散將會延緩。第三,人工智能作為一種通用技術,與前幾次工業革命的單一關鍵投入例如鐵、石油、芯片等都不一樣,因為人工智能是由“算力(芯片)+算法+算數(大數據)”三者共同構成的復合型關鍵投入,正是人工智能的這一特征使得其在整個經濟系統中的擴散速度有賴于三者的協同和互補式創新,因而擴散速度可能會趨緩。

那么導入期有哪些特征呢?人工智能作為一種通用技術,為何擴散至其他行業和部門存在時滯?因為“為了適應每次技術革命,需要實現不同層面的多項變革。首先,新技術需要建立一整套提供有關服務的網絡,比如特定的基礎設施和特定的供應商、物流渠道、維修能力,以及提供范圍外部性的其他條件,以促進技術擴散”。也即,通用技術、相關基礎設施、互補式創新以及技術的商業化應用之間存在復雜的反饋機制,而技術擴散有賴于這些要素形成良性的正反饋。也就是說,在導入期新技術對生產率的貢獻至少在統計意義上是不顯著的,這就是所謂的“索洛悖論”。Brynjolfsson等人將這種技術進步與生產率的悖論歸納為四個潛在的因素:(1)錯誤預期;(2)測算誤差;(3)集中分配和租金消耗;(4)實施和重組滯后。他們進一步指出,實施和重組滯后是造成生產率悖論的主要原因。因為新技術擴散至其他部門有賴于與新技術相關的互補性技術的開發,只有等到通用技術和互補性技術全面發展起來,并得到廣泛應用,才會對生產率的增長帶來顯著影響。他們認為,新技術的潛力,與其可測量效應之間的延遲,主要受兩個因素的影響。一是新技術要對整個經濟系統產生影響是有時滯的;二是要獲得新技術的收益,需要后續的持續投資,但投到哪個具體技術(產業)才有利可圖,需要一定的時間來識別。雖然在導入期的前期,我們就能識別出,那些對經濟社會的發展將帶來重要潛在影響的新技術。但是,隨著時間的推移,我們會發現,通用技術的發展,有賴于一組互補性技術和基礎設施的支持,通用技術和互補性技術之間的適應和調整在經歷相當長的時間之后才能發揮協同效應。

導入期也是新技術-經濟范式與原有舊技術-經濟范式的糾纏期,“兩種范式一種在衰落,而另一種在市場和人們的思維中占據了越來越多的空間。這些分化的進程注定要動搖、挑戰和改變制度環境……一次技術革命的到來通過極大的提高利潤預期而吸引金融資本,它最終將導致資產膨脹和金融泡沫破裂”。換言之,在一次技術革命的導入期,金融扮演著至關重要的角色,金融資本的逐利本性在這個階段將顯露無遺。易言之,金融資本在利潤的牽引下,會夸大新技術、新產品和新產業的潛力,從而埋下科技投資泡沫的隱患。此外,第四次工業革命諸如人工智能和大數據技術可能進一步強化此前數字化革命造就的巨型平臺公司的市場影響力,這對產業規制形成了挑戰。

三、第四次工業革命的技術范式對傳統產業政策的挑戰

上文的分析表明,我們當前正處于第四次工業革命的導入期,“這一時期趨于出現一種賭博經濟,財富好像被魔術所操縱。在金融天才的光耀中人們的信心在增長,而管制的嘗試被認為是阻礙了通往成功社會的道路。這種新的錢生錢的能力吸引了越來越多的人加入其中,所以導入期的后期是一段金融泡沫時期”。在這個階段,金融資本的狂熱在將技術革命推向高潮的過程中極有可能會帶來負面影響。因為這一階段的一個顯著特征是,雖然技術進步較快,新技術和新產品不斷涌現,但新的技術-經濟范式尚未定型。金融資本在追逐新技術、新產品和新產業的過程中極有可能出現科技泡沫,2000年發生在美國的互聯網泡沫就是前車之鑒。

2000年的互聯網泡沫一個突出表現是,由于金融資本追逐短期利益的內在邏輯,它傾向于關注新技術的商業化應用。而作為第四次工業革命的通用技術,人工智能與以往歷次工業革命的通用技術有著很大的不同。作為集“算法、算力和算數”于一體的復合型通用技術,它的技術突破有賴于三者的協同創新,而算法和算力(芯片)的突破極度依賴于基礎研究,需要穩定而長期的投入。但金融資本的短視行為,以及由此造成的科技泡沫可能對人工智能的長期投資造成負面影響。也即,新技術與金融資本之間的資本需求和供給存在類似蛛網模型的波動規律,這對產業政策的制定提出了挑戰。也就是說,在當前第四次工業革命的導入期,要避免以下兩種情況。第一種,因為第四次工業革命技術-經濟范式還未定型,創新存在很大的不確定性,所以不能采用例如“挑選冠軍”這樣的傳統產業政策工具,如果實施這一類產業政策,人工智能很可能重蹈日本“五代機”的覆轍。第二種,因為金融市場對新技術的狂熱,產業政策及其相關政策資金更不能跟風式的“撒胡椒面”,從而加劇科技泡沫的風險。因此,這個階段的產業政策應該更加注重對人工智能的基礎科研進行支持,并采取諸如“政策性金融”這樣的平抑市場的調控手段來助推人工智能技術的平穩發展和持續技術進步。

20世紀70年代微處理器(芯片)技術的突破,使得信息處理和加工的成本急劇下降,再加上互聯網技術的蓬勃發展,數字化浪潮席卷整個經濟系統,信息產品大行其道。信息產品的一個突出特征是“高固定成本,低邊際成本”,也即“一旦第一份信息被生產出來,多拷貝一份的成本幾乎為零”。這樣的成本結構特征使得信息產品的營銷手段與傳統商品截然不同,信息產品的提供者為了搶占市場份額,在一開始會把信息商品的價格定的很低甚至免費提供。唯有如此,才能獲得先行者優勢,從而獲得未來巨大的規模經濟收益。這樣一種技術-經濟范式催生了新的商業模式——“平臺(多邊、雙邊)公司”,我們熟知的電商、即時通訊、出行、訂餐、住宿等互聯網公司都屬于這一類型。平臺公司作為一種商業模式,其本質是匹配供求信息的中間人,它的典型特征是,具有很強的正反饋和網絡外部性。在傳統經濟中供給方規模經濟可以鞏固生產者的競爭優勢,而信息商品(平臺)具有典型的“需求方規模經濟”

效應,即越多人使用,它的價值就越高,從而會吸引更多的人使用,這種正反饋一旦啟動,在市場上就會出現強者愈強、弱者愈弱的贏者通吃效應。特別是,在平臺競爭中,只要是質量上的小幅度領先就會導致消費者數量上的大幅領先。這樣就可能形成一個正反饋,在這個正反饋中,數據上的小幅度領先可以讓一家公司收集更多更好的數據,鞏固這一領先優勢,并隨著時間的推移產生主導地位。因此,盡管從理論上來看規模報酬是遞減的,但數據的經濟價值確會導致規模報酬遞增效應。因此,平臺競爭最終會產生像騰訊(微信)這樣集社交、資訊、支付、購物、打車以及游戲等于一身的超級平臺公司,這類公司的出現對政府制定相應的產業規制和反壟斷政策提出了挑戰。

正是平臺公司的出現,使得基于買賣雙方之間的討價還價博弈的傳統定價機制發生了根本性的改變,定價權力明顯在向賣家傾斜,因為賣家可以通過獲得買家的消費數據進行定價和廣告推送。目前來看,人工智能技術更多的是被賣家所利用,他們可以通過對海量用戶數據的分析進行精準推送和價格歧視,從而提高利潤率。因此,有關消費者隱私的相關討論已經關注到這一技術變化可能導致的后果,比如平臺公司應該以什么方式使用用戶的信息就是一個值得探討的問題。 Goolsbee認為,上述有關用戶數據和隱私問題實際上是一個產權問題,即誰擁有消費者的數據,以及在什么情況下以何種方式使用這些數據需得到用戶的同意。他認為,有關平臺公司的定價和數據產權問題將成為以人工智能為中心的政策制定者需要考慮的核心問題。

人工智能在發展之初走的是一條基于規則和知識的探索之路,比如“搜索”和“專家系統”,但哪怕是搜索和專家系統也要借助數據。而人工智能進入機器學習時代之后,數據變得更加重要,已經成為人工智能技術發展必不可少的關鍵投入。因為“機器學習的有效運行必須滿足兩個條件:一是機器學習系統一開始就需要大量的數據來訓練自己;二是機器學習系統必須得到頻繁的反饋,從而進行自我調整以超越最初的訓練成績”。我們正處在數據爆炸的時代,所以人工智能將迎來一個快速發展時期。從互聯網到物聯網(IOT)的進化,不變的是連接,而變化的是接入網絡的設備。互聯網(移動互聯網)時代只是計算機和移動終端接入網絡,而物聯網在理論上所有的設備都可以接入網絡。入網設備的急劇增加將會導致數據呈指數級增長,如果我們將海量數據比作原油,那么這些數據必須要經過“提煉”才能成為“可信數據”(Trusted Data)從而運用于決策和生產。而數據的提煉需要借助人工智能技術,目前的“數據挖掘”正是人工智能的一個重要應用領域。

數據作為人工智能技術發展的關鍵投入之一,有著不可替代的重要作用。在移動互聯網時代,絕大多數用戶實際上都是阿爾文·托夫勒所謂的“產消者”,他們在網上消費或娛樂的同時也產生了大量的數據,但這些數據大都涉及用戶隱私問題。Tucker認為,當前的數據具備三個特征:(1)存儲成本的大幅度降低使得數據保存的時間比我們預期的會更長;(2)數據的非競爭特性可能會導致該數據被用于原用途以外的其他用途;(3)數據的外部性特征意味著一個人創建的數據可能包含其他人的信息。因此,如果個人不完全了解如何收集和使用數據進行預測,那么在分析和運用這些數據時可能會對個人造成損害。隨著數據收集和分析技術的改進,決策者越來越重視規范數據的收集、存儲和使用。在依靠數據驅動的行業,用戶隱私監管條例深刻地影響著該行業創新的速度和方向。如果隱私保護條例太寬松,極有可能導致消費者由于擔心隱私泄露而不愿參與市場交易活動;如果隱私監管太嚴格,相關企業很可能因為無法利用數據而延緩創新的速度。

綜上,隨著平臺公司的興起和人工智能技術的發展,用戶通過平臺交易產生的大量數據的產權問題將成為未來數據治理的核心問題。毫無疑問,數據將成為第四次工業革命中最重要的生產要素之一,更是人工智能的關鍵投入要素,關乎人工智能技術的發展前景。但數據又直接關乎用戶隱私,如何在保護個人隱私和促進技術進步之間進行權衡,對政府制定相關政策同樣提出了挑戰。

四、中國應對第四次工業革命的產業政策調整方向

隨著第四次工業革命的展開,人工智能和大數據技術將深刻的改變生產和制造環節,智能化和數字化將使得創新的“網絡效應”更加凸顯,每一項創新都嵌入在一個更大的創新網絡之中,創新更多的表現為重組式和互補式的。這種創新范式的改變必然要求政策范式的轉型,正如卡蘿塔·佩蕾絲指出的那樣,“政策并不是一味不變的,政策是對動態目標的回應”。也即,旨在扶持某個產業和部門的傳統產業政策的實施效果將大打折扣。

根據一些技術樂觀主義者的判斷,我們已經身處“第二次機器革命”時代,穩定的指數增長已經將我們帶入棋盤的另一半時代。他們認為,摩爾定律的雙倍累積效應,再加上雙倍累積的溢出效應共同作用下,過不了多少年,我們的世界將會是一個超級計算機世界,再加上各種傳感器量產帶來的規模效應導致的價格大幅度降低,使得很多科幻小說中的情節將變為現實。再加上數字化技術的不斷深化,使得“重組式”創新的效應更加明顯,因而在數字化時代的創新是無窮無盡的。“世界經濟論壇”創始人及執行主席施瓦布也提到,“第四次工業革命引發的顛覆性變革正使公共機構和組織重新調整運行方式……與以往的歷次工業革命一樣,監管對技術的適應性和傳播力發揮至關重要的作用。然而政府制定、修改和執行規則的方式不得不改變。在‘舊世界里,決策者有足夠的時間研究某一特定事物,做出必要反應,或者建立合適的監管框架。整個過程是線性的、機械化的,是一個嚴格的自上而下的過程。但當前出于種種原因,過去的做法已經不適用了”。施瓦布的觀點很明確,傳統的自上而下的單向度產業政策顯然是無法應對第四次工業革命的,那么在這樣一個創新噴涌的時代,政府政策應該如何轉型呢?

上文已述及,人工智能作為第四次工業革命的通用技術,與以往歷次工業革命的最大不同是它是一種復合型關鍵投入。除了算法和新一代芯片之外,人工智能的技術進步很大程度上依賴于海量的數據。已經有研究表明,過于嚴格的隱私監管會導致數字技術采用的放緩和創新的減少。雖然目前還沒有專門研究隱私監管政策對人工智能創新的影響,但人工智能創新極度依賴數據這一特征表明,隱私監管政策必定會對人工智能的創新和擴散產生影響。而中國作為互聯網用戶第一大國,有著巨大的數據優勢,海量的數據本身構成我國發展人工智能技術的先天優勢。因此,我們應該謹慎制定隱私監管政策,過緊和太過寬松的隱私政策都會影響人工智能的創新和擴散。但考慮到人工智能目前正處于第四次工業革命導入期的前期,各國為了在短期內獲得人工智能的先發優勢,有關隱私的監管環境都還比較寬松。由于數據的規模經濟效應和人工智能相關研究的“干中學”效應,各國的隱私政策很可能出現“逐底競爭”,即各國都紛紛放松隱私監管,以便在人工智能領域領先。因此,我國制定有關隱私和數據治理的相關政策時,應宜松不宜緊,以免對人工智能的技術進步產生負面影響。

人工智能技術的發展依賴于芯片、算法和數據的協同進步,而新一代芯片(例如量子芯片)和算法的突破需要依靠長期的基礎研究投入。而從前期的基礎研究到最后的商業化應用存在大量的中間環節,再加之其作為通用技術,擴散速度和商業化應用前景又受到其他應用部門互補式創新的影響,因此,在人工智能創新領域不可能制定一個完美的激勵政策。也即,從政策角度看,為人工智能的基礎研究和上游創新者提供適當的激勵措施是非常困難的。正如有的學者指出的那樣,缺乏對早期創新的激勵可能意味著后續創新的遲滯甚至中斷,如果早期的知識產權太強,也可能會導致后期創新者陷入“專利叢林”,從而影響該技術的商業應用前景。還有就是,實際上很多后續的創新都得益于前人的創新成果,但他們不可能與早期的貢獻者分享利益,這主要是跨期激勵和創新者之間的協調困難導致的。越來越多的研究表明,支持前期研究的政策和制度對一項新技術的擴散和產生跨期溢出效應方面發揮著重要作用。也即,適宜的政策和制度對創新的速度和質量都會產生很大的影響。人工智能作為第四次工業革命的通用技術,其重組式特征和對互補式創新的依賴,要求產業政策范式進行相應變革。

傳統產業政策的特點是自上而下“垂直式”,而上文已經論及,人工智能的創新表現為重組式和互補式的,創新的主體是多元的,主體之間的有效互動和交流是協同創新的重要前提,因此,“水平式”的產業政策更符合協同創新的要求。這對我國制定促進人工智能創新的產業政策具有啟發意義,重組式創新和互補式創新的源泉在于“創新基因池”(創新元素)的多樣性,也即創新產品越多元,重組的可能性就越多,從而可能激發更多的創新。因此,中小企業在這種重組式創新中更具優勢。就這一點而言,我國有必要學習美國的做法,制定類似于美國的“小企業創新研究”(SBIR)計劃,專門支持中小企業在人工智能領域的創新。并通過政策有意識地引導和鼓勵公共和私營部門形成研發聯合體,鼓勵大學和公共研究機構實驗室進行創新創業,從而形成主體多元化的創新網絡,完善國內創新生態系統。歐洲國家在創新政策實踐方面取得了豐富的經驗,有很多值得中國借鑒的地方,但值得注意的是,大部分歐洲國家都屬于中小型開放經濟體,再加上歐洲經濟一體化程度非常高,各國的產業鏈和創新鏈互補性比較高,非常適合實施“水平式”的產業政策,但我國不能照搬歐洲國家的政策模式,因為將政策實踐從一個國家機械地移植到另一個國家(不考慮情境因素)往往會導致失敗。

中國作為世界上最大的發展中國家,有著全世界門類最為齊全的工業體系和全球最大的市場,產業系統和創新系統迥異于歐洲國家。根據第四次工業革命的技術-經濟范式特征,我國既要實施“水平式”的產業政策,也要采取“垂直式”的產業政策。中國如果只是片面地制定和實施“水平式”的產業政策,很可能導致國家層面的“系統失靈”和企業層面的“能力失靈”,2018年的“中興事件”已經充分暴露出這種弊端。因此,我國要想引領第四次工業革命,“水平式”的產業政策和“垂直式”的產業政策必須雙管齊下。具體而言,要想在例如新一代芯片等關鍵共性技術上不受制于人,取得突破性進展,必須改革我國的科技創新體制,組建類似“美國國防部高級研究計劃局”(DARPA)這樣的綜合性戰略研究機構。“水平式”的產業政策可以促進人工智能領域“創新基因池”的多樣化,有利于重組式創新和互補式創新的實現。而“垂直式”的產業政策旨在促進具有極強外部性的核心技術的突破,唯有二者并重,中國才有可能在第四次工業革命中取得領先地位。

五、結 語

托馬斯·麥克勞在《現代資本主義——三次工業革命中的成功者》一書中對英國、德國、美國和日本經濟發展史的考察發現,這四個國家在前三次工業革命中得以勝出的一個重要原因是,這些國家都很好地實現了企業家、公司和政府三類主體的良性互動,并且特別強調了思想和制度在其中所起的作用。而思想和制度的具體實踐集中體現在經濟政策的制定和實施之中。因此,不應再拘泥于需不需要產業政策的無謂爭論之中,而應把焦點放在什么形式的產業政策才能應對第四次工業革命的問題上來。

第三次工業革命始于20世紀60-70年代,21世紀初中國通過加入WTO,在第三次工業革命的中期深入參與國際分工,對世界產業格局產生了深遠的影響,并在不少領域的技術已經趨近世界前沿,這為中國下一步趕超奠定了堅實的基礎。以人工智能為通用技術的第四次工業革命為中國實現趕超帶來了難得的機遇,根據演化經濟學技術追趕的“機會窗口”理論,任何一次新技術革命,由于技術軌道的轉換以及舊技術路徑依賴效應的存在,為后發國家提供了追趕的“第二類機會窗口”,但如何才能抓住這一機會窗口則語焉不詳。筆者認為,中國作為世界上最大的發展中國家,具備全世界獨一無二的市場規模優勢,在發揮市場基礎性作用的同時,必須更好地發揮政府的作用。但面對新的技術經濟范式,不能簡單照搬傳統的產業政策手段,中國如果要想實現換道超車,亟需進行政策范式轉型,通過多種政策組合發揮政府政策部門、公共研發機構以及企業的協同創新作用,形成創新的正反饋,構建和完善創新生態系統。在保持出口優勢的同時,在一些核心技術(例如新一代芯片、人工智能)領域進行進口替代,最終實現核心技術和通用技術的自主可控。因此,對中國而言,正確的產業政策仍然是實現技術經濟趕超的重要政策手段。

(責任編輯:彤 弓 羅 燕)

Abstract: The fourth industrial revolution with artificial intelligence as its General purpose technology is different from other industrial revolutions before,technical progress of AI depends on collaborative innovation of Algorithms chips and data,The speed of technology diffusion is not only influenced by the technological innovation of the original department,It also needs the support of complementary innovation in upstream and downstream related industries.Coupled with the growing influence of digital technology in the economy,Recombination innovation is also becoming increasingly important,Traditional industrial policy has been challenged,A shift in policy paradigm is necessary.On the basis of elucidating the characteristics of the technology-economic paradigm of the fourth industrial revolution and the judgment of its stage,then we pointed out that traditional industrial policies cannot deal with the technological innovation of artificial intelligence and the revolution of digital business model.In the end,Combining the characteristics of the technology-economy paradigm of the fourth industrial revolution and China's special national conditions,We points out the principles of China's industrial policy making and the direction of policy adjustment.

Keywords: Industrial Policy;the Fourth Industrial Revolution;Artificial Intelligence;Technology-economic Paradigm