糖人

蘆芙葒

1

母親打電話說,父親失蹤了。她的聲音拖著哭腔,有點(diǎn)像水蝌蚪在水里甩著的尾巴,我能感覺得到她是站在我們家的陽臺上打電話的,聲音傳過來時(shí),里面夾雜著各種聲音:人聲,汽車的喇叭聲,還有超市門口音箱里飄過來的音樂聲……我們家樓下是條老街,老街總是人多車多,從早到晚就沒有個(gè)安靜的時(shí)候。你知道,他藥沒帶,手機(jī)沒帶,錢包也沒帶,他什么也沒帶,就穿著身上那身衣服走了,他可是個(gè)病人呀,怎么辦?

我安慰母親說,媽,爸不會(huì)有什么事的,或許……或許什么呢?我一時(shí)找不到合適的話語。

他開車沒有?

母親說,車在車庫里,車鑰匙就在我手上。

母親說話時(shí)大概沒把鑰匙捏住,鑰匙掉在了地上,發(fā)出嘩的一聲響。

然后,我聽到電話里傳來了一聲刺耳的汽車剎車聲。

現(xiàn)在細(xì)細(xì)想想,父親出走還是有點(diǎn)預(yù)兆的。或者說他在言語上還是給了我們一點(diǎn)暗示。只是當(dāng)時(shí)我們誰也沒在意,就沒當(dāng)回事。

其實(shí),父親生病后,他就很少出門,他甚至和他原來的那些朋友們也很少來往了。父親生病后,母親就像一只母雞一樣,要把他這枚蛋緊緊地捂在懷里,生怕他出什么閃失,吃飯吃藥都像鬧鐘一樣準(zhǔn)時(shí)。有幾次,父親偷偷給我打電話說,他現(xiàn)在都快生霉了,讓我們給他的那些老朋友們說說,讓他們想辦法約他出去輕松輕松。

讓我也見見太陽呀。

父親說。

父親總喜歡和他的那幫朋友待在一起。沒生病前,父親經(jīng)常和他的那幫朋友們在一起打麻將喝酒。他常常說麻將就是他的人生。十把不和牌,突然來個(gè)杠上開花,那是多么美妙的事。杠上開花,一根杠子沒枝沒葉,沒根沒梢,干了朽了,你對它不抱任何指望,你也不把它當(dāng)回事,有一天,你突然就發(fā)現(xiàn)它開出花來。這種不可能發(fā)生的事,就發(fā)生了,這不是人生的奇跡是什么?枯木逢春算什么,它是有條件的。這個(gè)世上,只有不可能發(fā)生的事發(fā)生了,那才是驚喜,那才是妙不可言。有一次,父親喝醉了酒,竟然就給自己寫了個(gè)條幅掛在他的畫室里——杠上開花。那之后,但凡他的那些寫字畫畫的朋友來了,他都會(huì)讓他們給他寫上“杠上開花”四個(gè)字。他說,哪天他把這些字都一并掛在他畫室的墻上,那將是多么的壯觀呀。

那天,父親接到朋友的電話,說外地來了一個(gè)朋友,讓他出去一起見個(gè)面吃個(gè)飯。父親接電話時(shí),故意將手機(jī)的音量調(diào)得很高,意思是讓母親也能聽見電話里的聲音。父親一邊接電話,一邊還偷偷給我做了個(gè)OK的手勢。他裝出一副很無奈很為難的腔調(diào),說,哎呀,你們這不是為難我嗎,看我這身體,煙不能抽,酒也不能喝,好多東西也都吃不了,我去能干什么?電話里朋友的聲音很大,說,要不,我讓他和你說吧。接著,手機(jī)里就傳來一個(gè)操著四川口音的聲音,說,我這大老遠(yuǎn)地來,就是想見見你的。父親說,讓我先請示一下老板再說。父親說的老板是指母親。

母親當(dāng)然不知道這是一出陰謀,是我們策劃了好久的一場陰謀。她正坐在客廳的茶幾前掐剛買回來的豆角,一根一根地掐得很細(xì)致。父親回過頭看著她,眼神里滿是乞求。母親頭也沒抬,說,身體是你自己的,你要是不要命了,你就去。

現(xiàn)在,母親要是管不住父親了總是拿命來說事。

我說,不就是一頓飯嘛,有那么嚴(yán)重?能吃的多吃幾口,吃不了的就不動(dòng)筷子還不行。

母親說,要去也行,在家里把飯吃了再去。

把飯吃了再去,又有什么意義,我明白父親費(fèi)這么大的周折,無非是想和朋友大吃大喝一頓,再打打麻將,再吹吹牛聊聊天。

最終父親還是沒能去成。我和父親策劃了好長時(shí)間的行動(dòng)胎死腹中,我們的陰謀最終沒能得逞。我明白母親的心思,父親的血糖好不容易控制住了,不能因?yàn)橐活D飯一頓酒又前功盡棄了。

這樣幾次之后,父親的朋友就不好意思再約他了,知道約也是白約。是的,父親現(xiàn)在是個(gè)病人。要是約出去吃飯喝酒出個(gè)什么事,大家怎么向我母親交代。

事后,父親給我說,為什么要得上這樣一個(gè)病啊,不能吃不能喝,現(xiàn)在難道連朋友也要失去了嗎?父親的話雖然有發(fā)牢騷的意思,但細(xì)想想,自從父親病了后,母親真的是有點(diǎn)小題大作。

父親是個(gè)畫家。當(dāng)然,他不喜歡朋友這樣稱呼他,他說他是個(gè)自由職業(yè)者。自由職業(yè)是新近幾年才出現(xiàn)的新名詞,這個(gè)稱呼很有意思,有點(diǎn)欲蓋彌彰的意味。我有幾次填表把自己的職業(yè)也填成自由職業(yè)。哈哈,自由職業(yè)說到底就是沒有固定的職業(yè)。

父親卻不一樣,他的工作就是畫畫,畫山水畫,有時(shí)也畫些小品畫。說真的,我更喜歡父親畫的小品畫,簡單的幾筆,神形兼?zhèn)洌褚槐惸甑睦暇疲嵨稛o窮。母親曾對我說,父親大學(xué)剛畢業(yè)時(shí),沒事可干,認(rèn)識了湖南那邊的一個(gè)書畫家,讓他去湖南,父親就去了。父親原以為那個(gè)書畫家是讓自己跟著他學(xué)畫呢,去了湖南才發(fā)現(xiàn),那個(gè)書畫家是做書畫生意的。那哪是畫畫呀,簡直就跟個(gè)工廠一樣,畫什么是人家說了算,畫一只雞,先把十幾張宣紙鋪開,畫雞頭就先在每張紙上畫雞頭,畫雞尾時(shí)又在每張紙上同時(shí)畫雞尾,一只雞畫完,十幾只雞同時(shí)就畫完。那雞,就跟復(fù)印機(jī)復(fù)印出來的一樣。父親在湖南,錢是沒少掙,可畫著畫著,父親發(fā)現(xiàn)他簡直就是個(gè)匠人了。也覺得實(shí)在沒有什么意思,父親就不干了,回到麻城,自己開了個(gè)畫室。

在我們麻城,有許多畫山水畫的。僅麻城書畫院的專業(yè)畫家就四五個(gè)。他們拿著國家的俸祿,畫著自己的畫。我小時(shí)候隨著父親去見他們,覺得他們個(gè)個(gè)都牛皮烘烘的。麻城的畫屬秦嶺派系,講究厚重,那山那樹簡直都黑漆漆的一片。父親得益于在南方待了一段時(shí)間,畫風(fēng)都帶著南方畫的靈秀之氣,云淡風(fēng)清的。父親將畫讓他們看時(shí),他們簡直不屑一顧。

父親那時(shí)也同樣看不上那些人的畫。那些人的畫大多用來巴結(jié)當(dāng)?shù)氐墓賳T了,他們要搞畫展,得有權(quán)的人資助,平時(shí)就得拿自己的畫作鋪路。再有就是麻城大街小巷一些店鋪門面的招牌,寫招牌當(dāng)然不是白寫,都是有潤筆費(fèi)的。那些人在麻城當(dāng)?shù)孛麣舛己艽螅瑫鴧f(xié)、美協(xié)基本上都是這些人掌著權(quán)。父親不是他們的會(huì)員,有人讓父親加入省書協(xié),那些人憑著手中的權(quán)力就是不給父親推薦表上蓋章,父親索性就什么協(xié)會(huì)也不入了,母雞難道非得加入下蛋協(xié)會(huì)了才能下蛋不成?!這么多年了,父親什么會(huì)員也不是,可他成了大家公認(rèn)的畫家。那些人出了麻城,就沒有幾個(gè)人知道他們了。有一次,當(dāng)?shù)匾粋€(gè)企業(yè)老板出錢請了這些人去想留下些墨寶,結(jié)果,六個(gè)書協(xié)副主席,有四個(gè)寫的都是“寧靜致遠(yuǎn)”,在麻城被當(dāng)作笑話傳了好長時(shí)間。

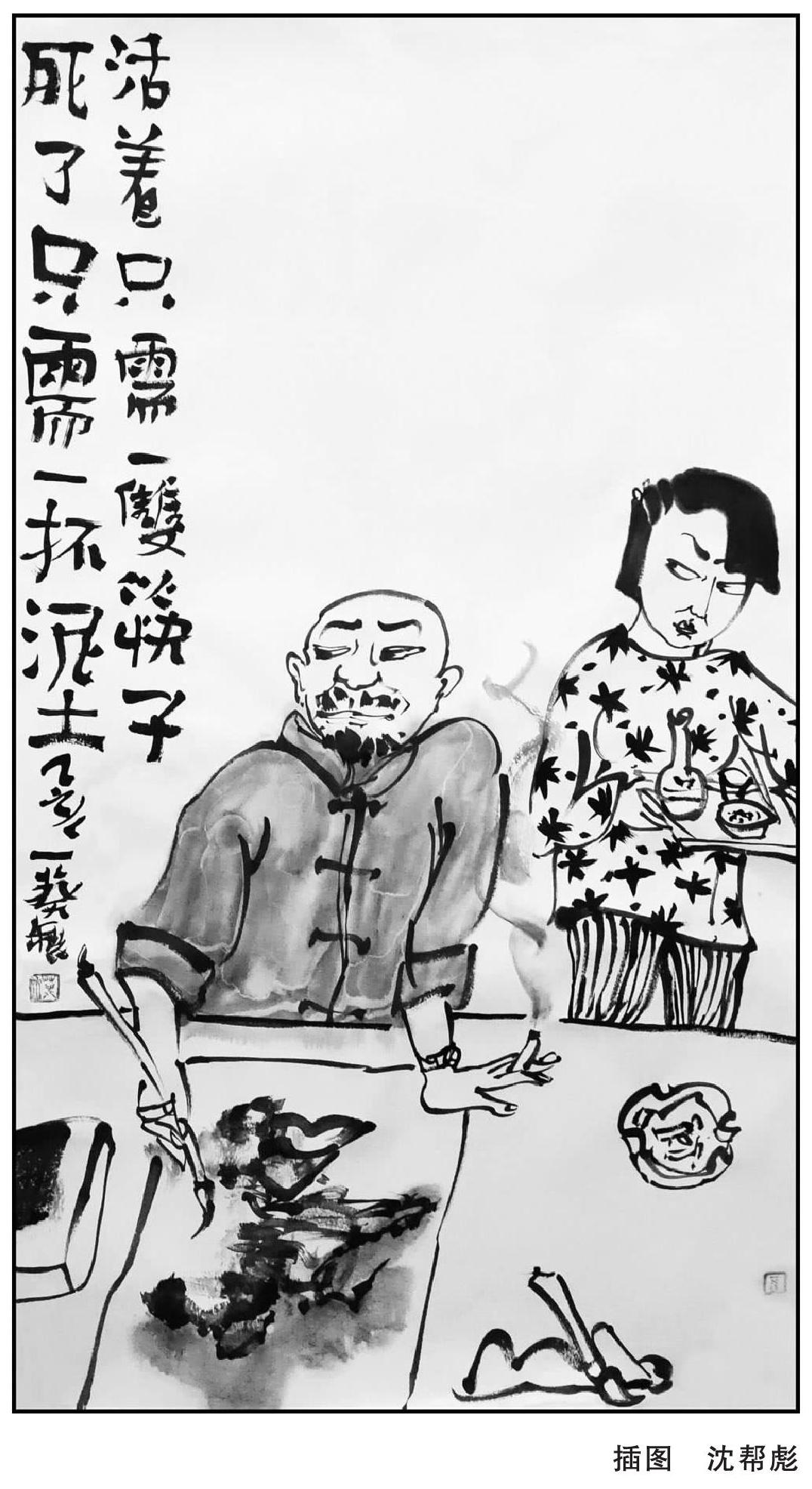

父親沒有人給他發(fā)工資,卻有許多人喜歡他的畫。他的山水畫晴朗明晰,淡雅素凈,很有韻致,很有南方文人畫的氣息。尋他買畫的人很多,但他并不怎么愿意賣他的畫。一個(gè)月或是兩個(gè)月他賣一幅畫夠吃夠喝就行了。麻城的詩人南書堂曾在一首詩里寫道:是的,活著只需一雙筷子,死了只需一抔泥土。這竟然成了父親的座右銘。

母親唐一一是麻城幼兒園的老師,我這樣夸我的母親你們也許覺得有點(diǎn)過分——她不僅長得漂亮,做事也很得體。她天生一副好脾氣,從小到大,我?guī)缀鯖]見母親在父親面前發(fā)過急。她打心底里有一種對父親的崇拜。父親原來叫宋元明,和母親結(jié)婚后,人們才發(fā)現(xiàn),他們兩口子的名字竟然就占了四個(gè)朝代,唐宋元明,后來,有人索性就讓父親再在他的名字后面加個(gè)清,兩個(gè)人合起來就成了唐宋元明清了,五個(gè)朝代,完美。

說實(shí)話,一個(gè)人對一個(gè)人過分的崇拜和愛,最終導(dǎo)致的結(jié)果是,崇拜者對被崇拜者無條件地退讓。那時(shí)候,我說的是父親生病之前,父親和他的那幫朋友們打麻將喝酒,錢輸完了,父親一個(gè)電話,母親就會(huì)把錢送去。記得有一次,是晚上,父親和他的幾個(gè)朋友在他的畫室里喝酒,兩瓶酒喝完了,大家還未盡興,父親就讓我去家里取酒。父親說,家里酒柜上有多半瓶酒,你去取來。我跑回家打開酒柜,怎么也找不見酒。母親過來問我,找什么?我說,爸說酒柜里有半瓶酒呢。母親竟然罵了一句臟話。我不知他們之間到底發(fā)生了什么,但母親確實(shí)是生氣了。我長這么大是第一次見母親這樣,竟然有些手足無措。母親也覺得在我面前失了態(tài),就說,他這樣喝,真是不想要他的命了。我其實(shí)知道,從那時(shí)起,母親已開始擔(dān)心父親的身體了。

2

我回到家里,家里已亂成一鍋粥。

這當(dāng)然是我的感覺。母親和父親的朋友都在父親的畫室。我推開門,見他們都靜靜地坐在那里,畫室里彌漫著一層淡淡的煙霧。父親的朋友每人嘴里都叼著煙。母親站在父親的畫案前,一邊流淚一邊說,你們說說,我這么一心一意地伺候著他,按時(shí)做飯,定時(shí)吃藥,天天早晚陪著他出去鍛煉,我哪點(diǎn)做錯(cuò)了,哪點(diǎn)對不起他了?他竟然給我玩失蹤?

父親畫案上的那幅畫稿,上面的圖案我似乎在哪里見過,可我又一時(shí)想不起來。是我們鄉(xiāng)下老家嗎?不怎么像。畫稿并沒有完成。父親顯然是畫著畫著突然就生了氣,他將畫筆擲在了正畫的那幅畫上,畫筆上的墨在畫上洇出了一大片。父親正在畫著畫,是什么事讓他生了如此大的氣?

母親似乎很委屈,她一只手罩著額頭,說,你們說說,我怎樣做他才能滿意呀。

沒有人說話,大家都不知該說什么好。

自從父親生病后,母親就辭掉了原來的工作,專門照看父親。做飯,散步鍛煉。她專門為父親制作了一張作息時(shí)間表,從早上七點(diǎn)到晚上十點(diǎn),安排得滿滿當(dāng)當(dāng)。什么時(shí)候吃飯,什么時(shí)候吃藥,什么時(shí)間鍛煉,什么時(shí)間畫畫,什么時(shí)間休息……一環(huán)套一環(huán),環(huán)環(huán)相扣。如果中間加上鈴聲的話,簡直就跟一個(gè)中學(xué)生的生活差不多了。父親覺得自己就像是一頭散養(yǎng)了多年的羊,從生病那天起就被母親圈養(yǎng)了起來。這讓父親有點(diǎn)無所適從,有點(diǎn)手足無措。

酒不許喝了。煙也不讓抽了。吃飯也得限量。母親從網(wǎng)上買了一臺小天平,每頓飯的主食都得放在天平上稱,不能超過二兩。肉也不能多吃。父親覺得自己快變成一只羊了,從生病的那天起,他就將以素食為主,羊是不能吃肉的。活了半輩子,吃五谷雜糧,吃各種動(dòng)物的肉,吃各種各樣的水果,現(xiàn)在有人告訴你,你之前的飲食有問題,這不能吃,那也不能吃。干脆將嘴用膠帶封起來算了,要嘴有鳥用。即使是素食,母親也嚴(yán)格限量,不能讓父親放開肚皮吃,父親突然之間覺得活著都沒什么意思了。他又想起詩人南書堂的詩:活著只需一雙筷子。可現(xiàn)在這雙筷子也不能亂夾了。

母親其實(shí)對父親什么能吃什么不能吃也弄不太清楚。她抱著電視遙控器,在電視上搜尋養(yǎng)生節(jié)目。專家們說什么能吃,她就去超市去買去做。過一陣,另一個(gè)專家說她正在給父親天天吃的東西不能吃了,她立馬將家里買的儲存起來的東西全都清理出去。母親越是有耐性,父親越是害怕。

有一次,吃完飯母親忙著洗衣服,就叮囑父親自己吃藥,父親接了一個(gè)電話,就把吃藥的事給忘了。母親洗完衣服,問父親藥吃了沒。父親趕緊說,吃了吃了,這吃藥的事怎么能忘呢。

母親走到茶幾跟前拉開抽屜拿出了父親的藥,只看了一眼,就說,你竟然和我扯謊?你怎么能和我扯謊呢?你每頓的藥我都心中有數(shù)的,你明明沒吃,竟然說吃了。

母親說著,眼淚就滾出了眼眶。

父親有些慌了,說,我錯(cuò)了,我錯(cuò)了。拿起藥就塞進(jìn)了嘴里。不就是一頓藥嗎,哪有那么嚴(yán)重的。

父親覺得他從醫(yī)院里出來,自己又住進(jìn)了另一個(gè)醫(yī)院。這個(gè)醫(yī)院比真正的醫(yī)院更可怕。沒有住院時(shí)間的限制,只要活著,就得吃藥,天天吃,頓頓吃,沒完沒了。他一想到這后半生將要這樣過下去,心里就生出了一種無名的焦慮與恐懼。是呀,別的病只要從醫(yī)院里出來,你就可能繼續(xù)去揮霍,該吃的吃,該喝的喝。而這個(gè)病一旦得上身,就好像是懷里抱了個(gè)玻璃瓶,你之后的日子就得小心翼翼,一不小心就可能打碎了。

糖尿病。

父親得了糖尿病了。

父親被查出血糖高時(shí),他并沒怎么在意。不就是血糖高嘛,大不了住個(gè)院,吃吃藥打打針血糖降下來不就行了,有什么了不得的,天塌不下來。

倒是母親怕了,她緊張得不得了,好像父親得了什么不治之癥。

那天,我趕到醫(yī)院時(shí),母親正站在醫(yī)院院子里長廊盡頭的那棵紫荊樹下,不知給誰打電話,我能猜想到的就是外公外婆了。我們家一有什么事,她就給他們打電話。我聽見她在電話里說,我這今后的日子怎么過呀。已是春天了,那棵紫荊樹上的花開得正艷,那花不是一朵一朵的,而是一串一串的,熱熱鬧鬧,好像要把春天都串在所有的樹枝上。我看見母親站在那棵紫荊樹下,焦慮和疲憊籠罩在臉上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去就是一片枯葉。醫(yī)院人很多,院子里停著一輛救護(hù)車,車頂上的警報(bào)嗚嗚地叫著,叫得讓人有些揪心。幾個(gè)護(hù)士和醫(yī)生正在從一輛推車上把一個(gè)病人往救護(hù)車上抬。說真的,一走進(jìn)醫(yī)院的大門,我的心里突然間有點(diǎn)害怕了。

父親則坐在長廊下的椅子上,一只手拿著化驗(yàn)單,一只手拿著手機(jī)在網(wǎng)上搜索著什么。母親的著急似乎和他沒有什么關(guān)系。醫(yī)院里正在發(fā)生的一切似乎與他也沒有什么關(guān)系。我走過去,父親立即把手機(jī)收了起來,把手里的化驗(yàn)單也收起來。他對我笑了笑,但那笑分明有些勉強(qiáng),感覺他的笑把剛才臉上的驚疑和恐懼都沒蓋住,就像這春天的氣息蓋不住那山頂上的積雪一樣。父親在網(wǎng)上搜索什么呢?什么情況下可以確診為糖尿病?或者糖尿病會(huì)帶來怎樣的后果?突如其來的疾病讓他有些措手不及。都說尊重生命,這疾病啥時(shí)對人的生命尊重過了?

我一時(shí)竟然不知道說些什么,我叫了一聲,爸。

父親說,你跑回來干什么?

我從他手里拿過化驗(yàn)單,眼睛迅速從單子上劃過去,最后定格在葡萄糖一欄上。父親的葡萄糖是16.8,數(shù)字的后面還有一個(gè)向上的箭頭。父親剛才的恐懼一定是來自這串?dāng)?shù)字。在剛才回來的路上,我也在手機(jī)上搜索過,什么是糖尿病?回答得簡單但又很肯定:有明顯“三多一少”癥狀者,只要一次異常血糖值即可診斷。無癥狀者診斷糖尿病需要兩次異常血糖值。空腹血糖大于或等于7.0毫摩爾/升,和餐后兩小時(shí)血糖值大于或等于11.1毫摩爾/升,即可診斷。

檢查報(bào)告上,父親的空腹血糖值都16.8毫摩爾/升了。

我說,這有什么呢?你看看這周圍的人,每十個(gè)人里面就有一個(gè)糖尿病。

父親說,緊張的不是我呀,是你媽。

父親說的話是真的。母親還在那里打電話,我們看見她一只手握著電話,一只手無意識揪住一串紫荊樹的樹枝在那紫荊樹下哭。那枝上的花正往地上落,一瓣一瓣的。地上是零零星星的紅。

3

那天晚上,送走父親的朋友,安頓好母親后,我一個(gè)人靜靜地坐在父親的畫室里。打開父親的手機(jī),看能不能從父親的手機(jī)里找到他行蹤的蛛絲馬跡。

父親的手機(jī)是小米CC9。他的手機(jī)除了打電話,就是拍照。一年前,我給他下載了微信,并教會(huì)他怎樣發(fā)朋友圈。剛開始,他就跟買了個(gè)端硯似的新鮮了一陣,天天把他的畫在朋友圈里發(fā)。別人給他點(diǎn)贊,他有時(shí)也給別人點(diǎn)贊。父親的點(diǎn)贊是禮節(jié)性的,有點(diǎn)禮尚往來的意思。估計(jì)有時(shí)并沒怎么看內(nèi)容順手就點(diǎn)了贊,送人玫瑰手留余香嘛。有一次,一個(gè)朋友發(fā)朋友圈,說他的母親去世了。父親大概沒有顧得看內(nèi)容,就在后面點(diǎn)了個(gè)贊。等點(diǎn)完贊,他才發(fā)現(xiàn)出了問題了,可他又不會(huì)撤回。就這樣鬧出了笑話。這之后,父親就不再發(fā)朋友圈,也不再點(diǎn)贊了,處于潛水的狀態(tài)。

父親微信圈的朋友并不多,記得剛給他弄微信時(shí),還把母親的微信也給他加上了。我在微信搜索上打上母親的名字,果然唐一一就跳了出來。

父親和母親微信對話的內(nèi)容看來是剃頭挑子一頭熱。發(fā)起對話的總是母親。比如午飯前晚飯前母親就會(huì)問,吃啥?兩個(gè)字。父親的回答:隨便。也是兩個(gè)字,然后就再?zèng)]了下文。問話好像是個(gè)形式是走個(gè)過場,回答也是形式也是走個(gè)過場。再就是母親發(fā)給父親關(guān)于如何降糖的一些文章。母親不知是從哪里找到這些文章的,好像讀了這些文章,再這樣做了,父親的糖尿病就能好似的。

父親對母親發(fā)來的這些文章不理不睬,不冷不熱。我甚至覺得父親根本就沒看。這就是微信的好處,發(fā)給你了,是對你的關(guān)心,你不看,我總不能拿著槍頂著你的脊背逼著讓你看。

有一陣,父親和母親的微信對話很有意思。

只要母親問,吃啥?

父親回過去的都是:苦瓜。

好像父親是多么喜歡吃苦瓜似的。但看著看著,我就看出了父親的怨氣和不平。看來,自從父親得了糖尿病從醫(yī)院里出來后,苦瓜成了他每日必吃的菜了。

終于有一天,母親忍不住了,說,你什么意思?

父親說,沒意思。

沒意思就是有意思。由此可見,那段時(shí)間,父親為吃飯的問題和母親鬧過別扭。母親精心給父親做的飯菜,父親并不怎么愛吃。母親要父親吃素食,多吃蔬菜,要父親減肥,陪著父親鍛煉身體,父親并不領(lǐng)情,也不是多么樂意。記得有一次我回家,母親又嘮叨父親減肥的事,父親說,減肥減肥!你看看那些豬個(gè)個(gè)都養(yǎng)得跟個(gè)水桶似的,會(huì)不會(huì)也有糖尿病?要不要給豬也天天吃苦瓜,頓頓飯也都給吃上降糖藥?

父親的微信群也只有幾個(gè),基本都是僵尸群。好長時(shí)間了,群里的某個(gè)人可能實(shí)在是無聊了,突然出來說一句:人呢?見沒人回應(yīng),發(fā)個(gè)表情就沉入水底,好像是被淹死了一樣,再也沒有動(dòng)靜。倒是有個(gè)叫“萬里長城永不倒”的群,算是比較活躍。幾乎天天都有人在里面說話發(fā)圖。我推測,這個(gè)群可能就是父親的那幫朋友建起來的群。

我查了一下這個(gè)群里的人數(shù),竟然只有六個(gè)人。六個(gè)人的群,真是有意思。

晚上六點(diǎn)聚一下,喝一場。

群里的人好像早就守在那里等人發(fā)話一樣,紛紛冒出頭,一人伸出一個(gè)大拇指在那晃悠。現(xiàn)在的微信表情真是豐富,那晃悠的大拇指還各不相同,各有各的姿態(tài)。父親的卻跟別人的不一樣,表情是兩只拍著的巴掌。

有時(shí)候,某個(gè)人發(fā)一句:想?yún)⒓討?zhàn)斗的舉手。

就有人趕緊舉起了手。父親這時(shí)發(fā)的是文字:算一個(gè)。然后再跟一個(gè)表情,那表情竟然是“杠上開花”。

他們說的戰(zhàn)斗,就是打麻將。

我沒有想到父親的生活還如此豐富,吃飯喝酒吹牛聊天打麻將。記得我很小的時(shí)候,父親就愛打麻將,那時(shí)候,母親工作要是忙時(shí),父親也會(huì)把我?guī)ィ乙埠芟矚g去,父親忙著打麻將,就會(huì)用錢打發(fā)我。我用他給的錢,買來好多好多好吃的東西。有時(shí)母親也會(huì)反對父親打麻將,父親就說,唯有麻將才能與色相抗衡也。那時(shí)候,我并不太明白這句話的意思,直到我上了初中,才明白,父親的心里其實(shí)是住著兩個(gè)魔的,一個(gè)是賭,一個(gè)是色。父親是在用賭去戰(zhàn)勝色。母親聽了這話,也就不再說什么了,所有的女人寧肯丈夫去賭也不愿意他去貪色的。這就是父親一直能把麻將打下去的一個(gè)充分理由。

父親的賭,當(dāng)然是小賭,小賭怡情。

“萬里長城永不倒”這個(gè)群,在父親的微信群里算是比較活躍的。有時(shí)父親也會(huì)發(fā)起對話,但對話的內(nèi)容大致都與吃飯喝酒打麻將有關(guān)。我翻看了時(shí)間,自從父親得了糖尿病從醫(yī)院里出來后,父親在群里冒泡的次數(shù)越來越少,父親的表情也基本是一個(gè)流淚的表情,到后來,這個(gè)表情也沒有了。

接下來,群里似乎熱鬧了一陣,有人把吃飯喝酒打麻將的圖片不停地在群里面發(fā)。一桌子好菜再加上酒,或者是一副麻將牌,父親的朋友們都對著鏡頭擺出“剪刀手”的姿勢。顯然,這照片是專門發(fā)給父親看的,他們在用這種方式誘惑父親。

這些照片父親一定是看了,那些得意的表情父親可以忽略,但那醬紅色的紅燒肉,那爆炒雞塊,父親是沒辦法忽略的。相對于家里餐桌上天天擺著的苦瓜,我想不出父親在看那些照片時(shí)內(nèi)心是何等的痛苦。但父親還是忍了。父親用沉默來忍。

說真話,我看到那些照片心里也有了一種沖動(dòng),麻城的哪家餐館能做出這么好的紅燒肉呢?我想到了《舌尖上的中國》里的東坡肉。

長時(shí)間對一件事的忍受,對人是一種摧殘和折磨。父親交的都是一幫什么朋友!

這樣的照片持續(xù)發(fā)著,有種不把皇帝拉下馬就誓不罷休的架式。

我劃動(dòng)著手機(jī),一點(diǎn)一點(diǎn)往后翻著照片。

終于,我在群里的照片里看到了我的父親。他坐在他們那些人的中間,第一張是父親埋頭吃紅燒肉的照片,那簡直是作死的吃法。他把盤子幾乎都抱在了懷里,那不是吃,是往嘴里填,父親的吃相讓人有些提心吊膽。我甚至還看見父親的眼里隱隱有淚花閃現(xiàn)。這是多長時(shí)間沒有吃過這東西了呀。第二張照片是父親喝酒,那種平時(shí)我們喝茶的杯子里面倒?jié)M了酒,父親仰起脖子往嘴里灌。

看到這幾張照片,我趕緊翻開我的電話查看我的通話記錄。是的,正是母親給我打電話的那一次。

我至今都弄不清,那一次父親是怎么從家里跑出去的。

父親得了糖尿病后,母親把父親看得很緊,不讓他出去吃飯,不讓他出去打麻將。母親幾乎是寸步不離地照看著父親的日常生活,父親就像是一頭羊,繩子被母親緊緊地攥在手里。但那一次,父親還是跑出去和他那幫朋友喝酒吃飯打麻將去了。

一切好像是預(yù)謀好的。父親從家里出門時(shí),對母親說他去畫室,母親還說了聲拜拜。然后走進(jìn)電梯。父親的畫室在二樓,他按了二樓的鍵,等電梯關(guān)上時(shí),他又按了一樓的鍵。父親在二樓沒停,直接下了一樓走出了小區(qū)。父親走出小區(qū),那里已有人等著,父親和那個(gè)朋友一起走到小區(qū)旁的一條巷子時(shí),他的那幫朋友的車早在那里等著。然后車直接開到了提前訂好的飯館。飯館當(dāng)然沒有選擇在城里,是在鄉(xiāng)下的一個(gè)農(nóng)家樂。

這一切都是那樣的井然有序。

母親發(fā)現(xiàn)父親不見了時(shí),父親早坐在麻將桌上打麻將了。

然后,我就接到母親的電話,說我父親不見了。母親在電話里急得直哭。

我回到家時(shí),母親手里拿著父親的降糖藥,帶著人已在麻城大大小小的飯館里搜尋了一遍。這會(huì)兒,母親站在我們家的陽臺上,一遍一遍地給父親的朋友打電話。手機(jī)的充電器插在插座上,這讓她打起電話來并不怎么方便,好像握著的是座機(jī)話筒,她的身子只好往連線的一邊傾斜著。可父親朋友的電話統(tǒng)統(tǒng)關(guān)機(jī)。這更讓她著急。

直到晚上,父親帶著一身酒氣回來了。

母親看見父親那個(gè)樣子,突然有點(diǎn)氣極敗壞,她對著父親喊,你去哪里了?

父親對母親的問話顯出一副不屑一顧的樣子,他揮著手說,哪去了?哈哈,去吃肉喝大酒去了,大塊吃肉大口喝酒,那真叫個(gè)爽啊。說著,就仰躺在沙發(fā)上呼呼地睡去。

父親在他得了糖尿病后,第一次放縱了一回。

父親是想忘記他的病的,但怎么能忘記得了呢。母親在他身邊,時(shí)時(shí)提醒著他,他是一個(gè)病人。

母親和父親真正的戰(zhàn)斗,就是從那天打響的。父親就跟個(gè)小孩子一樣,母親不讓他怎樣,他便默默地和母親作對。父親愛吃面,母親每頓飯總是用天平稱好按量下面,父親才不管你定量不定量,面一熟,他拿起碗把鍋里的面全都撈進(jìn)自己碗里,再就著油潑辣子,一氣把它吃下去。父親吃面時(shí),還故意吸溜出很大的動(dòng)靜來。

父親和母親戰(zhàn)爭的升級,是我?guī)е鴮ο蠡丶业哪且淮巍?/p>

那天,我?guī)е覍ο髲氖〕腔氐铰槌牵赣H做了滿滿一桌子菜。當(dāng)然,母親沒有忘記做了平時(shí)她給父親吃的菜。吃飯時(shí),母親不停地將盤子里的肉往我對象和我碗里夾。看著滿桌的好菜,父親還是有點(diǎn)忍不住了。父親也許想,在我對象面前母親是會(huì)照顧一點(diǎn)面子的,就將筷子伸到盤子里想夾一塊紅燒肉,父親的筷子剛伸到盤子沿,母親突然用她手里的筷子敲了父親的筷子一下,父親本是想夾一塊肉的,見這樣就將筷子伸向了一塊油豆腐。母親低聲叮囑說,你不知道你是啥人?

母親的舉動(dòng)我看到了,我對象也看到了,她說的話,我們也都聽見了。

我看見父親舉著筷子,尷尬地愣了片刻。

我趕緊打圓場,說,爸,你不用給我們夾了,你也吃吧。說著,我夾起一塊紅燒肉放進(jìn)了父親的碗里。

父親用筷子夾起碗里的紅燒肉,眼圈竟然紅了起來。

想起這些,我又一張一張地翻看群里的那些照片。

那些照片的最后,還有一段視頻,這是“萬城長城永不倒”群里唯一的一段視頻:我打開視頻,是父親和他的那幫朋友喝酒時(shí)唱的《鴻雁》:

鴻雁天空上,對對排成行

江水長,秋草黃

草原上琴聲憂傷

鴻雁向南方,飛過蘆葦蕩

天蒼茫,雁何往

心中是北方家鄉(xiāng)

鴻雁北歸還,帶上我的思念

歌聲遠(yuǎn),琴聲長

草原上春意暖

鴻雁向蒼天,天空有多遙遠(yuǎn)

酒喝干,再斟滿

今夜不醉不還

酒喝干,再斟滿

今夜不醉不還

……

這幫人一邊唱,一邊敲碟子打碗。

他們唱得激情澎湃,還有些歇斯底里。他們一定是為父親回到他們身邊而高興。半輩子的哥兒們,親如兄弟。只有父親唱出的聲音,透出一種遙遠(yuǎn)的孤獨(dú)。

4

父親曾經(jīng)是個(gè)多么樂觀的人哪。我還在上初中那會(huì)兒,一到周末,父親就會(huì)帶著我和母親,我們一人一身運(yùn)動(dòng)服,一人一輛自行車,父親的自行車上永遠(yuǎn)帶著他畫畫用的東西——畫架子,畫板,畫筆以及紙張。而我和母親的自行車上,帶著的是小帳篷,野炊用的鍋碗瓢盆。我們騎著自行車,從麻城的水泥路,到周邊的柏油路,再到山里的泥土路,我們幾乎走遍了麻城周邊的山村。我們沒有目的,沒有目標(biāo),走到哪兒算哪兒。只要父親停下車子,支起畫架子,我和母親就在那里扎起帳篷。父親開始畫畫,我和母親則將鍋碗瓢盆擺在地上,開始為做飯做準(zhǔn)備工作。用幾塊石頭把鍋支起來,在附近尋找干了的木柴,到地里挖野菜。有時(shí)候,我也會(huì)坐在一棵樹下完成作業(yè)。寫作業(yè)間隙偶一抬頭,看著父親坐在一片陽光下靜靜地畫畫,看著母親拿著盆子在小河里洗剛剛挖來的野菜,我心里有一種說不出的溫暖。

記得那年夏天,我們騎車走到一個(gè)村子時(shí),眼前出現(xiàn)了一大片葡萄園。葡萄將要成熟了,陽光下那一串串葡萄看起來是那樣的晶瑩剔透,一顆顆像是紫色的瑪瑙。葡萄園里搭了一個(gè)看棚,是用木棍搭建起來的,像個(gè)小炮樓,頂上苫著茅草。一個(gè)老頭躺在看棚里睡覺,一條狗被拴在看棚不遠(yuǎn)處的蘋果樹上,時(shí)不時(shí)地?fù)P起頭對著空氣吠叫兩聲,兇猛而威武。父親被眼前的景象迷住了,他在一棵樹下支起畫架子,就在那里畫了起來。他畫葡萄園,畫那個(gè)木棍茅草搭起來的看棚,畫看棚里睡覺的老人,還有那條狗。母親坐在地皇樹蔭下?lián)裰掷锏囊安耍核j薺菜,灰灰菜,還有她不知從那里找來的野蒜,味道有些刺鼻。而我坐在那兒無心寫作業(yè),滿腦子都是那些紫色的葡萄。

這時(shí),父親放下手里的畫筆,點(diǎn)著了一支煙,他先是吐了一個(gè)煙圈,然后又從嘴里噴出一股煙,那股煙像支利箭一樣從那個(gè)煙圈中間穿了過去。然后,我們看著那煙圈一點(diǎn)一點(diǎn)地散去。太陽光突然暗了下來,我們抬頭看了看天,是一朵云遮住了太陽。

父親回過頭,對我說,想不想吃葡萄?

我說想。當(dāng)然想了。

父親說,走,我們?nèi)ネ等ァ?/p>

我真沒有想到父親說是去偷葡萄。母親也沒想到,她說,要吃就去買,有你這么教兒子的嗎?

父親笑著說,我們只去偷一串。說著,父親就拉開我們帶來的包,從里面拿了一根火腿腸扔給我,然后拉著我的手向葡萄園跑去。

說真的,我長這么大還是第一次偷人東西,而且是跟著自己的父親。我們鉆進(jìn)葡萄園時(shí),心怦怦直跳。我們貓著腰,盡量躲避著那個(gè)看園老頭的視線,輕手輕腳的,生怕驚動(dòng)了那只狗。葡萄園里到處都彌漫著葡萄的香味。父親走在前面,我跟在父親的屁股后面,太陽的光透過葡萄葉的縫隙照射下來,落在父親的身上,父親看起來就像是只花斑貓。他快速地竄到一棵葡萄樹前,那棵樹的葡萄已熟透了,像是一串串水滴要從葡萄架上跌落下來。父親踮起腳伸長了手臂也沒夠著,他彎下腰,讓我騎在他的脖子上,他一點(diǎn)一點(diǎn)地抻直了身子,眼看著我離葡萄越來越近了,就在我伸手摘下一串葡萄時(shí),葡萄園里突然傳來了嚯嚯的聲音,等我們明白是怎么回事時(shí),那只拴在蘋果樹上的狗已跑到了我們跟前,它瞪著血紅色的眼睛,一邊狂吠,一邊躍躍欲試地想向我們沖來。父親從我的衣袋里摸出了那支火腿腸向狗扔去,火腿腸剛剛落在地上,狗就跑上去用嘴叼了,消失在了葡萄園里。

狗剛走,那個(gè)睡在看棚里的老人跟著就追了上來,他手里拿著根棍子,樣子兇猛。父親拉著我就跑,后面的腳步聲緊緊地跟著我們,父親猛地止步,掏出幾張鈔票,有五元的,有十元的,扭身舉著沖老人揚(yáng)了揚(yáng),大喊,大爺,我買,我買。接著把錢折了幾折,塞入葡萄藤的一個(gè)枝丫間。做完這些,父親又拉著我跑起來……

我和父親拿著那串葡萄回到母親身邊時(shí),母親站在那里拍著胸口直喘粗氣,心有余悸地說,嚇?biāo)牢伊恕N液透赣H卻興奮得很,一邊喘氣還一邊笑。

我們吃著那串偷來的葡萄時(shí),父親問我,好吃嗎?

我說,真好吃。想想父親那幾張留在葡萄園里的錢,不知能買多少串葡萄呢。母親又疼又氣地看了我和父親幾眼,沒有再說話。

那時(shí)的父親是喜歡挑戰(zhàn)和冒險(xiǎn)的。他喜歡把不可能的東西變成可能。后來,他一次次地把這次經(jīng)歷講給他的朋友聽。他甚至拿出那天的畫讓他們看。他說,人也是有翅膀的,人的翅膀長在人的心里。

父親得了糖尿病后,也曾試著去挑戰(zhàn)自己的疾病。當(dāng)他的血糖穩(wěn)定下來時(shí),他試著不吃藥,可血糖立馬就升起來了。母親更是不允許父親去冒這樣的風(fēng)險(xiǎn)。

血糖就像一匹烈馬,只有藥物才能降服得了。

父親的后半生就要天天與藥為伍。吃東西還得小心謹(jǐn)慎,日子過得小心謹(jǐn)慎。母親幾乎把所有的心思都花在了父親的吃上。之前,父親想吃什么母親就做什么,母親深知,愛一個(gè)人就要抓住他的胃的道理。父親得病后,她能做的是什么東西可吃她做什么。就是這樣小心小心著,父親的血糖也不能完全穩(wěn)定下來。我?guī)ο蠡丶业哪谴巍俺燥埵录敝螅赣H似乎變得聽話了許多,他嚴(yán)格地控制著自己的食欲。母親的菜譜也變成了和父親一樣,食量也保持和父親一致。這樣,日子總算是安穩(wěn)了一段時(shí)間。可過一段時(shí)間,母親給父親測血糖,父親的血糖依舊高。這讓母親真沒了主意。想著父親有一天因?yàn)檠歉叨a(chǎn)生并發(fā)癥,她開始一夜一夜地睡不著覺。父親病了,母親似乎也病了。眼皮浮腫,臉色也變得黯淡無光。她的脾氣也變得反復(fù)無常。

就在父親失蹤的前幾天,母親天天打電話讓我辭去省城的工作回麻城。母親說她真的管不住父親了,父親要翻天了,事事都與她作對。

母親在電話里說,那一天,她有事去父親的畫室找父親,推開父親畫室門的瞬間,她一下子呆住了。你說怎么了?你的父親,你那得了糖尿病的父親,一只手舉著畫筆,一只手舉著一只酒杯,喝一口酒畫幾筆畫,他的畫案子上還擺著一只啃了一半的豬蹄。那個(gè)得意呀……

那一刻,母親的淚終于掙脫了她的眼眶,奔涌而出,在心里壓了好久的那股怒氣再也壓不住了。她小心翼翼地服侍著父親,結(jié)果他卻像小孩子一樣,背著她偷吃不能吃的東西。母親沖上去,抓起桌上的那半只豬蹄扔在了地上,又上去奪過父親手里的酒杯,嘩的一聲將酒潑在了父親正在畫的畫上,父親這才從他的酒中清醒過來。

父親怒吼一聲,伸手就給了母親一掌,說,你真是瘋了。他把手里的畫筆擲在了畫上。畫上剛剛畫好的一個(gè)人就被墨汁淹沒了。

母親說,你打吧,你打吧,你以為我愿意這樣嗎?

父親站在那里有些不知所措,他說,我知道你是為我好,可你知道嗎,我這樣活著有什么意思?

母親又哭了,她在電話里一遍一遍地說,她的日子真是沒辦法過了。她千方百計(jì)控制著父親的飲食,卻還是控制不住。他想吃什么了,就偷偷地讓他的那幫朋友給他送到畫室。我還有事呀,總不能天天跟在他的屁股后面看著他吧。

我說,父親也許真的是餓呢。

母親不管這些,她甚至給我下了最后通牒。如果我不辭了省城的工作回麻城,她也不管父親了,就讓他得糖尿病并發(fā)癥吧,讓他的腳截肢吧。

這個(gè)不要命的病,真的是越來越要命了。要父親的命,要母親的命,也要我的命。我不想辭掉我現(xiàn)在的工作,這個(gè)工作我干了三年,我從最底層干到了現(xiàn)在的部門主任。如果我辭掉了這份工作,一切都得從頭再來。再說了,我不知道我回到麻城還能干什么。麻城太小,那種慢節(jié)奏的生活或許只適合養(yǎng)老。

這時(shí),手機(jī)嘀地響了一聲,這個(gè)時(shí)候了,還有人給父親發(fā)微信,看來,這人一定不知道父親失蹤的事,他可能還不知道父親的手機(jī)此時(shí)正在我的手上。

我趕緊去查看微信。

發(fā)微信的是我母親。

母親明明知道父親走時(shí)沒帶手機(jī),這時(shí)候發(fā)哪門子微信呢。

我打開微信,一個(gè)醒目的題目跳了出來:糖尿病的并發(fā)癥可致失明,這些你知道嗎?

僅標(biāo)題,就嚇人一跳。

我迅速瀏覽了一下母親發(fā)給父親的微信,幾乎都與糖尿病有關(guān)。

吃無糖食品就不會(huì)升血糖???

糖尿病在夫妻間會(huì)“傳染”?

……

我看了一下時(shí)間,已是深夜兩點(diǎn)多了,母親這時(shí)還沒睡?

我走到窗戶前向外望去,麻城陷于一片昏暗之中,近處的幾盞路燈一副昏昏欲睡的樣子。我一直不明白,整個(gè)城市都睡了,那些路燈為什么還要亮著?是為那些夜歸的人亮著的嗎?

看來母親的失眠癥越來越嚴(yán)重了。父親曾經(jīng)在電話里和我說過,現(xiàn)在真正病了的不是他,而是母親。他說他常常半夜里醒來時(shí),床上不見了母親。他滿屋子尋,卻發(fā)現(xiàn)母親一個(gè)人裹著被子坐在沙發(fā)上睜著眼發(fā)呆,有幾次,她竟然一個(gè)人靜靜地站在陽臺上呆呆地看著外面的夜空。母親是在等待天明嗎?

這個(gè)時(shí)候,母親最擔(dān)心的應(yīng)該是父親去了哪里,而不是父親的糖尿病。

我拿出我的手機(jī),隨便找了一張圖片發(fā)了個(gè)朋友圈。

果然,母親立馬就給點(diǎn)了個(gè)贊。

我收起手機(jī)走到父親的畫案前。那只畫筆像一只手一樣,緊緊地抓在那幅畫上,墨已經(jīng)干了,筆毛像是沖冠的怒發(fā),一副憤怒的樣子。

父親畫上畫的是,一抹青山,一院小屋,還有小屋旁的一蓬金銀花。我看著畫,腦子猛地閃了一下,又閃了一下。那個(gè)頭發(fā)有些花白的老太太,一點(diǎn)一點(diǎn)在我的腦子里清晰了起來。

5

那天晚上,我就在父親的畫室里睡了一夜。我?guī)缀跏且惶上戮烷_始做夢。夢里母親在半夜里不見了,我和父親屋里屋處到處找,父親甚至還打開陽臺的窗子往下看。父親說,她都十天沒睡過覺了,一個(gè)人十天不睡覺,該是多么的難受呀。后來,我們終于在小區(qū)的花壇里找到了母親,花壇里開了一蓬金銀花,母親竟然倚靠在那蓬金銀花旁睡得正酣……

天亮?xí)r,父親手機(jī)里那個(gè)“萬里長城永不倒”的微信群里,發(fā)出了一條信息,父親的朋友們做了具體的分工,他們兩人一組,準(zhǔn)備開著車再去幾個(gè)地方尋找父親。那些地方可能他們先前去過,有農(nóng)家樂,有休閑山莊,還有釣魚的地方……大家在群里都猜測父親可能去了哪里,一時(shí)間很是熱鬧。我有些感動(dòng),看來父親失蹤后,父親的朋友們并沒有少操心。他們說,在我父親沒有回家之前,不管多長時(shí)間,都把牌場和酒場停了。

母親沒有做早餐,她呆呆地坐在沙發(fā)上打電話,腳上的拖鞋一只是她的,還有一只竟然是父親的。我開門進(jìn)屋,母親的淚氷就流了下來,她收了手機(jī),說,報(bào)警吧,我們報(bào)警吧,人都失蹤這長時(shí)間了。

我有些后悔昨天夜里睡在父親的畫室里,沒有回來陪母親,讓她一個(gè)人承受這么大的壓力。她的頭發(fā)凌亂,眼圈黑青,臉上都有些浮腫了。

我說,媽,咱先不報(bào)警,父親不會(huì)有事的。他或許只是想出去走走散散心。剛才,我看了爸的微信,他的那些朋友今天都做了分工,全部出動(dòng)去尋找爸了。

他出去散心?母親疑惑地看著我。

母親的眼神里帶著幾分怒氣。這個(gè)時(shí)候,一句話都可能讓母親崩潰。

我說,媽,你趕緊弄點(diǎn)早餐吃了,今天你哪里也不去,就在家里坐鎮(zhèn)。相信我,父親是不會(huì)有事的。

說完話,我拿起車鑰匙就出了門。

現(xiàn)在的季節(jié)是深秋還是初冬?或許是秋和冬正在交接手續(xù)。小區(qū)里的年輕人還穿著裙子,而那些老頭老太太就已把棉襖都穿在身上了。

我沒有開車,徑直出了小區(qū)的門,走出小區(qū)門時(shí),我回過頭,看見母親站在陽臺上正向我這邊張望,我趕緊閃身躲在了一棵桂花樹的后面。我從桂花樹下走出了老遠(yuǎn)了,這才聞到一股淡淡的桂花的清香。這幾年麻城把桂花定為了市樹,麻城把原來街道兩邊早先種的法國梧桐全部砍去,不知從哪里弄了那么多的桂花樹栽在了街道的兩邊,一到秋季,整個(gè)麻城都彌漫在桂花的香味之中。我那在麻城醫(yī)院工作的同學(xué)說,自從市里把桂花定為市樹,他們醫(yī)院的呼吸內(nèi)科是年年創(chuàng)佳績呀,麻城桂花開放,他們是心花怒放。

那之后,父親幾乎全身心地?fù)溥M(jìn)他的創(chuàng)作,好像他不畫出名堂就對不起奶奶似的。每當(dāng)奶奶的忌日,父親就會(huì)帶著我和母親,他把他認(rèn)為最好的畫拿出一張燒給奶奶。母親心疼那些畫,說,給奶奶多燒些紙錢就行了,為什么要把畫燒給奶奶?她在那邊能看得見嗎?

父親說,這不一樣的。他又說,奶奶在天有靈,是一定能看得見的。

記得當(dāng)時(shí)父親住院時(shí),打完吊瓶就可以回家去住的。從麻城醫(yī)院到我們家也就二十分鐘的路。這二十分鐘的路,有酒館,有茶館,父親平時(shí)沒事了,總是在這些酒館和茶館里竄來竄去的,吃飯喝酒打麻將。有時(shí)候也在那里吹牛聊天。可他突然就不想回家,不想走那二十幾分鐘的路了。他說住院住院,就得住在醫(yī)院里。母親沒得辦法,只好每天做飯送飯,一天幾趟地在那段路上穿梭。

父親住院后,他的那幫朋友們來看他,臨走時(shí)都是一句話:趕緊出院,到時(shí)好好喝一頓,再給你安排個(gè)牌場子。父親知道,他的這幫朋友已沒什么人生追求了,他們除了上班,大部分時(shí)間都是在牌場和酒場里混跡。父親害怕他從那里走過時(shí),聽見朋友們在那里喝酒劃拳,忍不住就想沖進(jìn)去。他更害怕他一回到家,母親的焦慮讓他不安。

母親一來醫(yī)院,總是給他帶來一些負(fù)面的病例。比如,麻城東街的某某得了糖尿病,有并發(fā)癥了,瘦得跟鬼一樣,腳都被截了肢。還有麻城西街的某某,也是糖尿病并發(fā)癥,現(xiàn)在每禮拜都要來醫(yī)院里透析,腎不工作了,不管用了。父親不知母親從哪里聽來的這么多的病例。這些人沒有一個(gè)是父親認(rèn)識的,母親也并不認(rèn)識,但母親說得活生生的,他們的樣子就總在父親腦子里晃,揮都揮不去。

父親說,住在醫(yī)院里多好呀,打完針吃完藥就沒事了,就自由了。那時(shí)候,父親和那個(gè)老太太相處得很好。她總是給他講鄉(xiāng)下的事,那里的山多好,那里的水多好,那里的人多好。老太太講的那個(gè)世界簡直就是個(gè)世外桃源,寧靜、祥和而又充滿著異趣。恍惚間,父親覺得這個(gè)老太太就好像是我的奶奶,那種絮叨都讓人感到是那么的親切。老太太和父親拉家常,都是兩人掛上吊瓶時(shí)。一人頭頂上吊只瓶子,藥不一樣,但都一滴一滴地往各自的血管里流。陽光從窗戶里照進(jìn)病房,照在父親的病床上,溫暖而安靜。

有一天,父親讓我給他送飯時(shí)順便帶來筆和寫生本。老太太再給他講時(shí),他就斜靠在那片陽光里,一點(diǎn)一點(diǎn)地畫,老太太講完了,父親也畫完了。父親將他畫好的畫遞給老太太看,老太太高興得嘴都合不攏,說,你是不是去過我們那個(gè)地方?

父親說,老太太,你真的很幸福,天天都住在畫里面呢。

那段時(shí)間,父親畫了好多的畫,他把這些畫放在床頭旁,護(hù)士來給他打針看見了,就問,畫得真好,這地方在哪里呀,好想去看看。

父親笑著說,在心里。

護(hù)士不明白父親話的意思,就聽老太太說,別聽他胡說,那是我住的地方。

父親在醫(yī)院里住了十多天就出院了,除了餐后兩小時(shí)血糖還有點(diǎn)高,其他總算正常了。說真話,父親對醫(yī)院還有點(diǎn)戀戀不舍。那段時(shí)間,母親已辭去了她在幼兒園里的工作。母親把父親交給我照看,天天有空就跑著去辦她的辭職手續(xù)。她要趕在父親出院前把手續(xù)辦好,然后安下心來照看父親。母親的辭職,給了父親很大的壓力。父親知道,母親一旦不上班,就會(huì)把所有的精力都放在他的身上。父親曾經(jīng)說過,女人天生就是當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的材料,喜歡管理人。大凡在單位有個(gè)一官半職的女人,男人都活得自由自在。母親在沒當(dāng)幼兒園老師之前,父親和我的日子就沒好過過。那時(shí)按我們家的經(jīng)濟(jì)情況,母親完全是不用出去工作的,但父親還是托人給母親找了份在幼兒園當(dāng)老師的工作。父親的理由很簡單,那時(shí)候,我剛剛要上幼兒園。這份工作既有好的工資,還能順便照看我,一舉兩得。一提到我,母親就同意了,這種拿著錢照看自己孩子的事誰不干?

慢慢地,我長大時(shí),才明白大人的陰險(xiǎn)狡詐。父親解放了,卻把我推進(jìn)了火坑。

當(dāng)然,父親對醫(yī)院的留戀也許還有另一個(gè)原因——就是那個(gè)老太太。我真不明白這個(gè)從山里來的老太太怎么有那么多稀奇古怪的故事。

老太太有倆兒子。眼前這個(gè)胖乎乎的是老太太的二兒子,去山外做了人家的上門女婿,跑長途運(yùn)輸。老太太和大兒子生活在老家鄉(xiāng)下。

老太太的病情在父親出院的前幾天突然就加重了。

那天早上,護(hù)士來給老太太測量血壓。測完血壓時(shí),護(hù)士對老太太說,血壓正常了,再住幾天,等血壓穩(wěn)定了,就可以出院。父親剛住進(jìn)醫(yī)院時(shí),老太太的血壓一直降不下來。有時(shí),父親畫完畫讓老太太看時(shí),看到老太太高興的那個(gè)勁兒,生怕老太太一高興血壓再升上去。可老太太好像一點(diǎn)事也沒有。

現(xiàn)在,血壓降下來了,老太太的病情卻加重了。那天,護(hù)士量完血壓剛走出病房不久,老太太就直喊頭暈,人也變得無精打采。

老太太就埋怨起那條蛇來。

老太太說,都怪那條蛇,要不是那條蛇,也不會(huì)住進(jìn)這破醫(yī)院來。

父親覺得好奇,就問老太太的兒子:是怎么回事?

胖兒子說,都七十多的人了,每天曬曬太陽就行了,可在家就是閑不住。那天,坡上的金銀花開了,就偷偷地去摘金銀花。正摘著呢,突然竄出一條大花蛇,我媽嚇得從坡上滾了下來。

老太太說,也沒得傷的,只是把人嚇了一大跳。

你讓蛇嚇了一大跳,我們讓你嚇得卻不止一大跳。

本來,不傷不痛的,檢查完就可以回家了。偏偏小兒子說,來都來了,索性檢查檢查,這一查就查出了問題。高血壓,老太太的高壓都200了,就強(qiáng)行讓老太太住了院。

原來還有這等奇事。

父親好奇地問,你們那里蛇多嗎?

老太太的胖兒子說,多呀,有時(shí)候晚上睡覺揭開被子,被窩里就會(huì)盤一條蛇。平時(shí),我們和蛇都處得很好,它也不傷人,不知怎么的那天我媽就被蛇嚇得滾了坡。

真是個(gè)好地方。

那天下午,老太太的大兒子來了。大兒子個(gè)子矮些,說話語速也慢。他穿了一件方格子襯衣,怎么看都有點(diǎn)不合身。

大兒子一來,老太太就來了精神,說,把我扶起來坐一會(huì)兒。小兒子就去床頭,想把床搖起來。大兒子說,讓媽靠在我身上坐一會(huì)兒吧,說著就將老太太抱起來,讓老太太靠在他的懷里。老太太靠在大兒子懷里的那一刻,我的鼻子酸了一下,幾十年前,當(dāng)兒子還小的時(shí)候,老太太可能就是這樣把兒子抱在懷里的,一天天地把兒子抱大,幾十年后的今天,兒子卻反過來抱那個(gè)曾經(jīng)抱過他的人。老太太真是有福氣。記得小時(shí)候,父親天天讓我騎在他的脖子上,而現(xiàn)在父親也老了,特別是在他病了時(shí),我卻沒有勇氣去抱抱他。

想到這兒,我突然喊了一聲爸。

父親正在畫那對母子,他抬起頭問,什么事?

我說沒事。父親就又低下頭繼續(xù)畫畫。

大兒子說,昨天把那天幫忙送你來醫(yī)院的那幾個(gè)人請屋里喝了場酒。

老太太說,是得好好謝謝人家呢,煮臘肉沒?

大兒子說,煮了,煮了一大盆,還殺了一只雞。河里水潭的那幾條魚我沒舍得抓。

大兒子說,媽,這院咱不住了,怎么還越住越重了呢。明兒咱就出院,回去了,我把那些魚一條一條地捉回來給你熬湯喝。

6

電話響了,是女朋友打來的。

女朋友在電話里抽抽噎噎的,好像受了多么大的委屈。在沒有弄清是怎么回事的情況下,只能聽著她哭,只能握著電話靜靜地等待。我腦子里快速地過濾著這幾天發(fā)生的事,是不是哪件事情沒有做好而惹她生氣了。

大凡女人以哭開場的戲,都是沒有什么好事的。

她哭了一會(huì)兒,突然就問,你為什么不問我為什么哭?

我說,為什么哭?

她說,非得我問了你才問,這樣有意思嗎?

我說,你到底怎么了?

她說,你問你媽去。

我說,我媽怎么了?

你媽讓我和你分手。

你說什么?

我一時(shí)沒弄明白是怎么回事。

女朋友說,你媽讓我和你分手。她說是因?yàn)槲遥悴挪辉敢饣芈槌堑摹?/p>

我說,不可能,絕對不可能。

沒等我再往下說,女朋友就掛了電話。

只停了幾秒,嘀的一聲,女朋友的微信就過來了。

微信傳來的是母親和女朋友微信的截圖。那時(shí)候,我已看見麻城醫(yī)院了,就在馬路的斜對面。還沒到上班時(shí)間,那里的人已熙熙攘攘。如果不看醫(yī)院的牌子,肯定會(huì)以為那就是麻城的車站。

前面不遠(yuǎn)的那個(gè)小廣場,是個(gè)供人休閑的地方,我索性走到那里,在一個(gè)石凳上坐了下來。有幾個(gè)老太太在那里跳廣場舞,現(xiàn)在的麻城,只要有塊空地方,就會(huì)有老太太在那里跳舞。

看來真是像父親說的那樣,現(xiàn)在病了的不是父親,而是我的母親。父親都失蹤了,她竟然還有心思給我女朋友發(fā)微信,讓女朋友和我分手?母親發(fā)給我女朋友微信的內(nèi)容歸結(jié)起來就是一句話,她已下定決心讓我回麻城,而阻礙我回麻城的就是我的女朋友,她必須清除這個(gè)障礙。我原以為母親在這個(gè)時(shí)候一定急得像熱鍋上的螞蟻,她怎么還有心思給我女朋友發(fā)微信并且讓我和女友分手?有這樣當(dāng)母親的嗎?

我突然想起昨天晚上翻看父親的微信群時(shí),有個(gè)叫“白天不懂夜的黑”的群,當(dāng)時(shí)急于想尋找父親的線索,并沒怎么在意。我趕緊打開那個(gè)群,這才弄明白,那其實(shí)是一個(gè)失眠者的一個(gè)交流群。

父親不可能失眠,父親怎么會(huì)失眠呢。那他為什么會(huì)進(jìn)這樣一個(gè)群?

我翻看著里面的信息,都是一些失眠者在里面談失眠的經(jīng)歷,失眠的感受,更多的是想從這個(gè)群里尋找能夠治療失眠癥的高手,尋找到治療失眠癥的良方妙藥。也有人偶爾蹦出一句諸如“黑夜是找不到出處的牢籠”,或者“失眠是對失眠的焦慮”之類的話,看似說的有道理,其實(shí)屁作用都不頂。

父親在這個(gè)群里幾乎是一個(gè)聽眾或者看客。我看了一下父親進(jìn)這個(gè)群的時(shí)間,也只有一個(gè)多月,一個(gè)多月里,父親在這個(gè)群里一直沉默著,仿佛是個(gè)失語者。他甚至連個(gè)表情都沒有發(fā)。

一個(gè)月前的一天早上,我剛上班,母親就給我發(fā)來了條微信,母親平時(shí)很少給我發(fā)微信,她總是喜歡打視頻電話。我打開微信一看,視頻里錄的竟然是父親,是沉睡中的父親。父親閉著眼,微微張著嘴,睡得是那樣的香甜。伴著這種香甜,我聽見了一聲細(xì)小的鼾聲,那鼾聲輕若游絲,輕細(xì)無比,好像是不小心從門縫里漏出來的。如果你不注意聽,那聲音完全是可以忽略的。只是在夜深人靜時(shí),這聲音才突顯了出來。我以為接下來會(huì)有驚天動(dòng)地的事情發(fā)生,比如父親說夢話,無意中說出什么不可告人的秘密。可視頻就這樣完了。一個(gè)父親睡覺的視頻,有什么意思呢?我看了一下母親錄這段視頻的時(shí)間,是凌晨三點(diǎn)。漫漫長夜,所有人都在睡夢中,麻城也入睡了,而我的母親卻在這個(gè)時(shí)間,一個(gè)人舉著手機(jī)在黑暗中給父親錄視頻,我想,如果那時(shí)父親突然醒來,睜開眼看到眼前的一幕,該是何等的恐怖。

我打電話過去,問母親:你給我發(fā)這個(gè)視頻是什么意思呀。母親說,你看你爸,他的血糖又升高了,晚飯時(shí),我不讓他多吃,可他竟然和我斗氣,把碗都扔了。這倒好,倒在床上睡得就跟個(gè)死豬一樣。他怎么這么的沒心沒肺呢。

街道上傳來警笛聲,一輛救護(hù)車被夾在車流中間,那警笛聲叫得驚心動(dòng)魄,卻是寸步難行。堵車,堵車。

我站起身撥通了女友的電話,說,如果我真的決定回麻城,你會(huì)和我一起嗎?

電話里半天沒有聲音。

她說,為什么?

為什么呢?我一時(shí)竟然不知怎樣回答。這個(gè)世界上不是所有的事,都得弄清楚為什么的。父親為什么要得糖尿病?母親為什么要在夜深人靜時(shí)給父親錄視頻?現(xiàn)在又要我和女朋友分手?

我說,不為什么。

我掛了電話。

麻城的第一縷太陽出來時(shí),麻城街道兩旁樹的影子似乎還沒睡醒,都長長地躺在街道上,任由過往的行人和車輛從身上踩過。

那輛救護(hù)車依舊在車流中歇斯底里地叫著。

麻城醫(yī)院緊挨著的是麻城的老糧站,糧站過去是麻城煙草公司,再過去就是麻城的幼兒園了。父親沒有生病前,母親每天早上都是從這里穿過去上班,她站在幼兒園的門口,一臉微笑地迎接來上學(xué)的小朋友。那時(shí)候,父親則穿著拖鞋到小區(qū)門外的小吃攤,吃兩只包子,喝一碗豆?jié){,然后再上樓去他的畫室,開始他一天的工作。一個(gè)上午,父親會(huì)關(guān)掉他的手機(jī),專心在他的畫室里畫畫,這段時(shí)間任誰也別想去打擾他。所有要見他的朋友都會(huì)放在午后,那時(shí),朋友們會(huì)去他的畫室喝茶聊天,談詩品酒。那時(shí)的父親總是會(huì)說,生活是如此美好。

可現(xiàn)在,父親卻不知所蹤,去尋他的朋友此時(shí)也許正堵在這些車流中。我的母親現(xiàn)在在家里會(huì)干什么呢?

那天上午,我在麻城醫(yī)院找到了我的那位同學(xué),他把我?guī)У讲v室,有同學(xué)說話,事情變得就非常簡單。那個(gè)與父親同病室的老太太的病歷很快就找了出來。

老太太叫陳秀云,七十五歲,是因?yàn)楦哐獕鹤〉脑骸<易÷槌请p廟鎮(zhèn)雙廟村五組。

其實(shí),老太太在我父親出院的第二天也出了院。老太太的大兒子來醫(yī)院后,不讓醫(yī)生給老太太打針吃藥了,老太太的大兒子看起來憨厚,卻十分倔強(qiáng)。他不相信醫(yī)院,他說老太太沒查出血壓高時(shí),頭也不覺得暈,一切都是好好的,怎么把血壓降下來了,老太太反覺得頭暈了。他說老太太本來很適應(yīng)了這200的血壓的,你們突然把她的血壓給降到120,不暈才是怪呢。

這真是個(gè)奇怪而又不講理的理由,醫(yī)生也沒得辦法,總不能強(qiáng)行把老太太留在醫(yī)院吧,就給辦理了出院的手續(xù)。

父親出院時(shí),還把他畫的畫留了幾張給老太太,老太太高興得嘴都合不攏。說,真是寶貝。你也沒去過我們那里,怎么我一說,你就給畫出來了。

其實(shí),父親出院后一直牽掛著那個(gè)老太太,他一直想去醫(yī)院再看看那個(gè)老太太,只是這樣的事那樣的事一直拖到他出院的第四天。那天,父親還專門去醫(yī)院旁邊那條巷子里的那家粥鋪給老太太買了粥,還買了麻城最有名的桃花酥。他從醫(yī)院的院子走過時(shí)還抬頭看了一眼那棵紫荊樹。紫荊樹的花依舊開得很濃。父親上到住院部樓上,推開他曾經(jīng)住過的那間病房的門,可里面并沒有老太太。父親曾經(jīng)睡過的病床上躺著一個(gè)老人,他右腳的幾根腳趾頭沒了,老人糖尿病并發(fā)糖尿病足,那幾根腳趾頭不得不先他而去。老太太的病床上則躺著一個(gè)年輕的姑娘,才二十多歲卻查出了1型糖尿病。

父親有些失落。他走出醫(yī)院大門時(shí)還感嘆了一句:如果人生太難就去醫(yī)院看看。我想,這一定是父親從哪本書里看到的一句話。

下午的時(shí)候,父親的手機(jī)熱鬧了一陣。“萬里長城永不倒”的群里不時(shí)就有信息發(fā)來,去尋找父親的各路人馬都把尋找父親的訊息發(fā)在了群里,結(jié)果都差不多,他們所去的地方根本沒有父親的蹤影,那些地方的老板他們已經(jīng)很熟了,他們也都認(rèn)識父親,并且知道父親是個(gè)畫畫的。他們都說,這幾天那個(gè)畫畫的根本就沒來過。他們現(xiàn)在都從各自去的地點(diǎn)往回返,并約定晚上在一起碰個(gè)頭再商量商量。

我心里明白,他們是不會(huì)尋見父親的。只是我不想給他們說,他們這樣找著,也許是對母親精神壓力最大的緩解。

7

父親失蹤的第四天,父親的那些朋友都集中到了父親的畫室里,他們在那里抽著煙,在那里喝著茶,在那里爭吵著,好像誰都說服不了誰。該找的地方都已找過,現(xiàn)在的問題不是尋找不尋找的問題了。他們商量著要不要報(bào)警。母親在那群人中間一時(shí)沒了主意,好像誰都說得對,又好像誰都說得不對。這樣的氛圍,母親的情緒反倒安定了不少。

父親畫案上的畫還是那樣擺著,所不同的是,那只畫筆不知被誰拔了起來,扔在了畫案子上。現(xiàn)在,我想起來了,父親正在畫著的那幅畫,跟他在醫(yī)院里住院時(shí),那個(gè)老太太一邊講他一邊畫下來的極為相似。我記得父親畫了好多,父親出院時(shí)還專門把它拿了回來,可在他的畫室里一張也找不見了。

母親決定報(bào)警時(shí),我走出了父親的畫室。

又是一個(gè)好天氣。我走到地下車庫把父親的車開了出來,一直開到了小區(qū)門外。我打開車窗,一股淡淡的桂花的清香從車窗飄了進(jìn)來。我打開手機(jī)導(dǎo)航,在搜索欄里輸入雙廟鎮(zhèn)雙廟村。導(dǎo)航里立即傳出了一個(gè)女聲——

準(zhǔn)備出發(fā),全程112公里,大約需要1小時(shí)26分,大約上午10點(diǎn)30分到。長途行車,請關(guān)注愛車安全。

我把車開上主干道,街道上的車依舊很多,很快,我的車就開過了麻城醫(yī)院,又開過了母親曾經(jīng)工作過的幼兒園。跟著導(dǎo)航的提示,我在高速上行駛了二十多分鐘就下了國道,再走了半個(gè)小時(shí),又拐上了另一條類似于鄉(xiāng)村的公路。

車窗外的景色越來越好了。

這時(shí),我的手機(jī)響了,是女朋友打過來的。她說,我正在去麻城的車上。

我說,喂喂,你說什么?

她說,我現(xiàn)在正在去麻城的車上。

我說,喂喂,我這里信號不好,聽不清。然后就掛了電話。

一條又窄又彎的水泥路正在把我往深山里引,兩邊的樹木越來越蔥綠了,公路邊一條小河,流水發(fā)出嘩嘩的聲響。我打開車窗,深深地吸了一口氣。

收音機(jī)里好像正在播送一篇散文,一個(gè)男聲讀道:如果有一天我真的走了,生活會(huì)依然如故的。

責(zé)任編輯 張 琳