我的恩師陸維釗先生(二)

□陳振濂

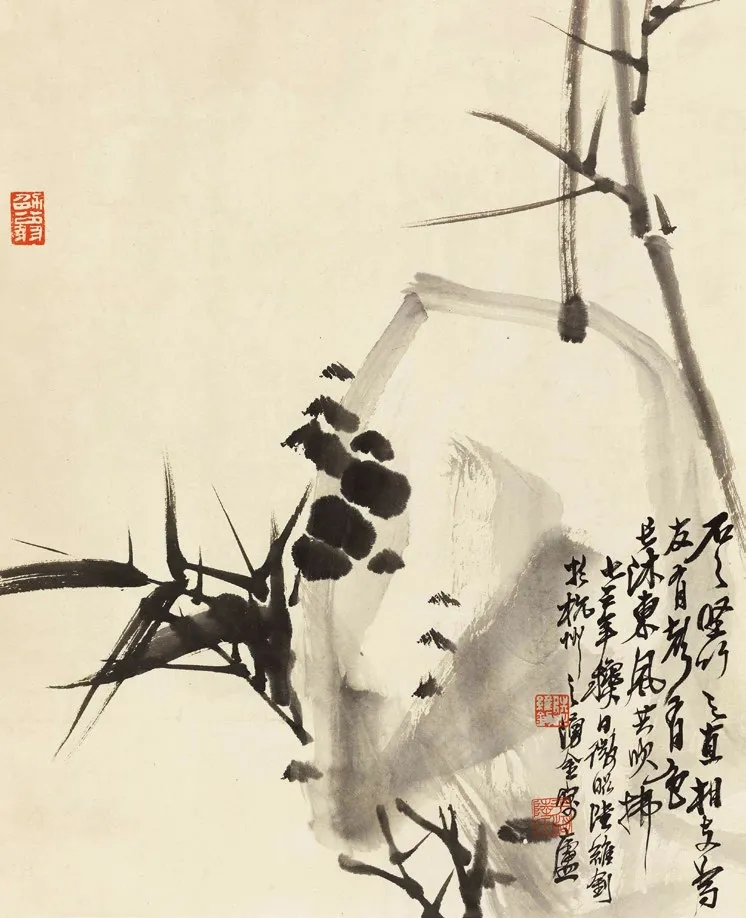

《竹石當風》陸維釗

陸維釗先生年輕的時候當過葉恭綽先生的助手,編過《全清詞鈔》。因為《全清詞》篇幅太浩大了,所以當時沒有人愿意去參與編寫。陸先生對師母說:“我以前聽陳振濂說他喜歡詞學,你帶他去家里看一下吧。”于是,我跟隨師母來到家中,把那些線裝書一疊疊地拿出來看。看完以后,我跟師母說:“其實這里邊最寶貴的并非這些古籍,雖然這些古籍有清代道光本、嘉慶本,甚至還有幾本是明代刻本,但是我最看重的并不是它們的版本價值和市場價值,而是陸先生在上面留下的評語,就像金圣嘆批《水滸傳》那樣,如果能把這些批語抄出來再把原詞附在后面,大概就能看出先生對詞的趣味及對詞學的把握,這與專業的詞學家是不一樣的,因為陸先生懂書畫。”南京大學的程千帆先生和陸先生私交甚好,程先生在古典文學領域影響非常大,他手下的一批年輕老師都是研究詞學的,并且已經形成一個詞學中心。程先生曾多次動員師母,希望能將這批典籍捐給南京大學。所以,最終我那設想也沒來得及實現,成了一件憾事。

陸先生剛到美院時,潘天壽先生安排他教授詩詞題跋,算作副課,于是他后來申請創建了書法專業。當時,陸先生要求老師上課前要準備教學大綱,并且每門課程的老師都要預先提交教學大綱。記得當時諸樂三先生因為不大會寫教學大綱而沒寫,結果還遭受了嚴厲批評。陸先生對課堂教學非常嚴格,遲到的學生是一定會被嚴厲批評的。雖然現在的美院教學相對以前松散的多,但我上課的時候,凡是在我后面進教室的學生必定是要站在門口不讓進來的。我這種以身作則、嚴謹守時的做派,便是從陸維釗先生那里得來的。他的這個傳統源于其在之江大學、浙江師范學院和杭州大學教書時養成的習慣,到了美院他自然而然地就把這個套路搬過來了。從這一點來看,陸先生絕對算得上是美院課堂教學的楷模。

陸先生還有一個習慣便是規定教案。老師不管上什么課都要有教案,至少一周要給他看一次。那時候有很多老師不適應,總認為書法只不過是練練毛筆字、畫畫紅圈而已,要每周寫教案怎能寫得出來嘛。等我后來做了老師帶學生的時候,陸先生對我的影響其實已經很深了。那個時候,學校給每位老師發一本記事本用來寫教案。我每天帶學生練習,便因材施教,將上課中碰到的問題都記在小本子上。沒想到經過四年的積累,我竟然將這份筆記整理成了一份教學法,后來還獲得了國家教委藝術學科的優秀成果獎。我想,這一成就的取得不正是拜陸維釗先生的規范、規則和嚴謹性所賜嗎?雖然他的規則很嚴,但他并非要約束學生,這本質上是一個做老師的規則。

其實,在獲得“霍英東獎”以前,我的做法只是想把課上得有趣一點罷了。但是獲獎之后我重拾了自己的志向,也就是當年副院長教導我們的“要立大志”。我想,我們應該繼承陸維釗先生那代人的傳統,以他們的規則和規范為根基,設計出一套我們當下所適用的書法教學法或教程,沿著先人的腳步繼續前行。跟沙孟海先生比起來,陸維釗先生謝世得太早,兩人在書法上的造詣高低暫且不說,但年齡的長短對陸先生書法藝術的影響力顯然是不利的。

現在無論有多少重大事務在身,只要陸維釗書畫院有事情我都一定會去。我們不能忘記老師的恩情,我們要讓老師的影響久遠下去。我經常在想,陸先生作為美院的前輩,我們有沒有可能以他的成果為根基,去把他當年沒來得及實現的理想得以實現呢?后來,我們大概花了五六年的時間根據先生的成果編成了一套十五冊的書法教材,也算是對先生的一種寬慰吧。幾年前,美院舉辦了“陸維釗先生從教四十年文獻展”。我作為先生的學生代表在座談會上發言:“我們現在要繼承陸維釗先生的遺愿,作為學生,最好的表達就是把他沒做完的事情繼續做下去,讓他的名字和聲譽永遠在一代代書法學習者中口口傳頌,這就是活著的豐碑。作為弟子,就是要能夠通過我們的努力有所作為,將來在大家追溯我們的根源時,就可追溯到陸維釗先生那里。”

《瓦當題跋》陳振濂