深埋片理化軟巖隧洞開挖力學響應現場試驗研究

嚴錦江,張 洋

(國電大渡河流域水電開發有限公司,四川成都610041)

1 工程概況

在深埋軟巖地層建設大斷面引水隧洞是一項非常大的挑戰,若不能事先掌握高應力下開挖過程軟巖的力學響應規律,建設過程中將難以避免地發生難以控制的大變形[1-4],圍巖向洞內擠壓縮徑,嚴重侵占隧洞過流斷面,并且通過擴挖再加固也難以有效控制變形的持續緩慢發展。現場試驗洞是掌握深埋軟巖隧洞開挖過程中及開挖后圍巖變形規律的最直接方式,在現有理論無法準確預測軟巖變形規律的前提下,試驗洞全程監測為設計和科研提供了最有價值的支撐數據。

丹巴水電站位于四川省甘孜藏族自治州丹巴縣境內的大渡河干流上,擬采用二洞四機布置,2條長為17.3 km的圓形引水隧洞襯砌后斷面為12.4 m。引水系統圍巖主要由石英巖、長英質變粒巖、石英云母片巖、云母石英片巖、角閃巖等組成。其中,云母石英片巖和石英云母片巖為軟巖,初步分析累計長度達3 000 m,約占引水系統總長的18.5%,主要位于引水隧洞后2.5 km洞段,特別是石英云母片巖強度相對更低,為引水系統力學性質最差的巖層,也是本文的重點研究對象。

石英云母片巖天然抗壓強度為15~30 MPa,飽和抗壓強度為10~25 MPa,軟化系數為0.5~0.56,屬較軟巖[5],巖石強度低,變形大,遇水易軟化,流變效應顯著,巖體質量以III類或IIIb類為主;當片理面與隧洞軸線平行或斜交時,在高應力作用下會產生較嚴重的擠壓變形問題,圍巖類別為IVb類或Vb類。引水隧洞埋深大,軟巖洞段最大埋深達1 220 m,自重應力高,且工程位于強烈構造活動區,構造作用較顯著,總體上地應力水平較高。在石英云母片巖地層隧洞開挖后,有可能出現較嚴重的大變形問題。因此,丹巴水電站引水隧洞深埋軟巖變形演化規律的揭示及變形量的準確把握是樞紐開發中的“卡脖子”問題[6-9]。

丹巴水電站設計階段相應于在現場長探洞軟巖最大埋深處設置了1條試驗隧洞,并預埋監測儀器,監測試驗隧洞開挖過程中圍巖不同部位的全程變形值。從開挖完成至今,經過7年的持續監測,獲得了大量圍巖長期變形數據,并基于這些數據分析其變形分布與演化規律,為深埋軟巖引水隧洞的設計提供重要的數據支撐。

2 試驗洞布置方案及監測布置

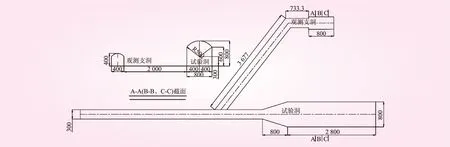

為更好認識大斷面深埋軟巖隧洞開挖過程中的變形演化規律,現場在該地層最大埋深處(埋深1 220 m)設置了1條試驗洞。試驗洞為城門洞形,跨度和高度均為8 m,起止樁號為K1+745~K1+781,洞長共36 m。其中,漸變段8 m(K1+745~K1+753),直線段28 m。為掌握試驗洞開挖過程中圍巖全程的變形,在試驗洞左側設置了1條觀測支洞,由探洞斜向開挖36.77 m,然后轉向與試驗洞軸線平行方向開挖觀測支洞,觀測支洞長為15.33 m,其與試驗洞凈間距為20 m。試驗洞設置A-A、B-B、C-C等3個監測斷面,樁號分別為K1+759、K1+762、K1+765,每個監測斷面在試驗洞的頂拱和左右邊墻腰部(面向掌子面)各布置1套多點位移計,其中左邊墻的多點位移計采用從觀測支洞預埋的方式(編號為A1、B1、C1),以監測試驗洞開挖全過程的圍巖變形情況,頂拱和右邊墻的多點位移計則采用即埋式。試驗洞布置方案見圖1。多點位移計埋設位置及測點設置見圖2。

圖1 試驗洞布置方案(單位:cm)

圖2 試驗洞多點位移計監測布置(單位:cm)

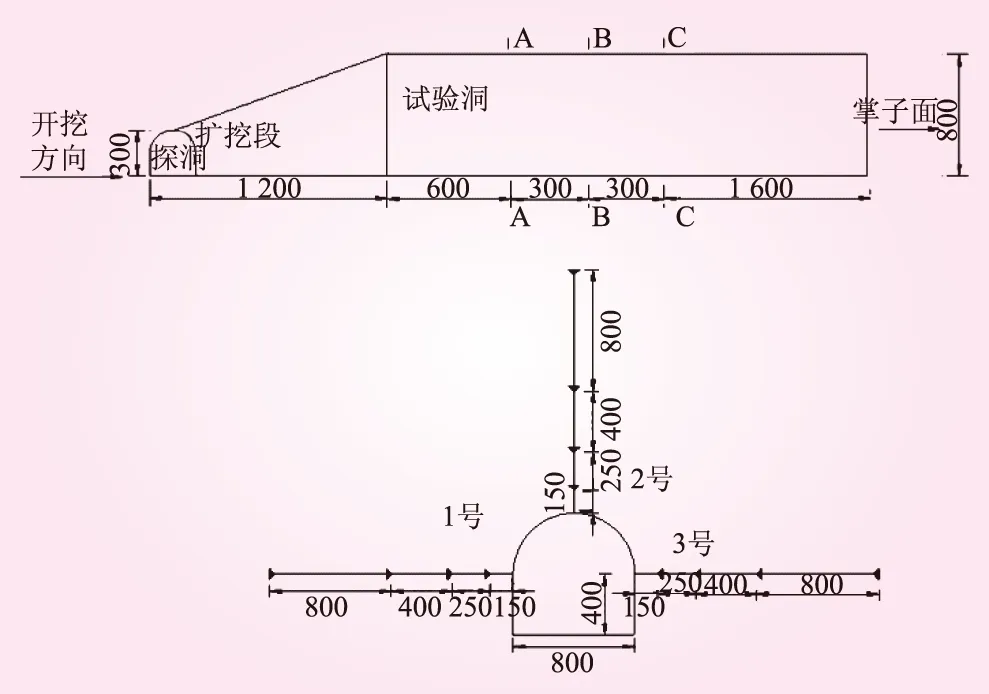

由于試驗洞開挖爆破的問題,使得原位移計測點位置的設計尺寸沒有很好地控制到位,造成了一定的偏差。根據實際測量和計算,除在試驗洞頂部、右側鉆孔安裝的位移計按設計尺寸保留外,左側的位移計錨頭與原設計有所變化。3個監測斷面左側1號位移計實際錨頭與試驗洞壁的距離見表1。

表1 左側位移計錨頭與試驗洞壁的距離 m

3 試驗洞開挖方案

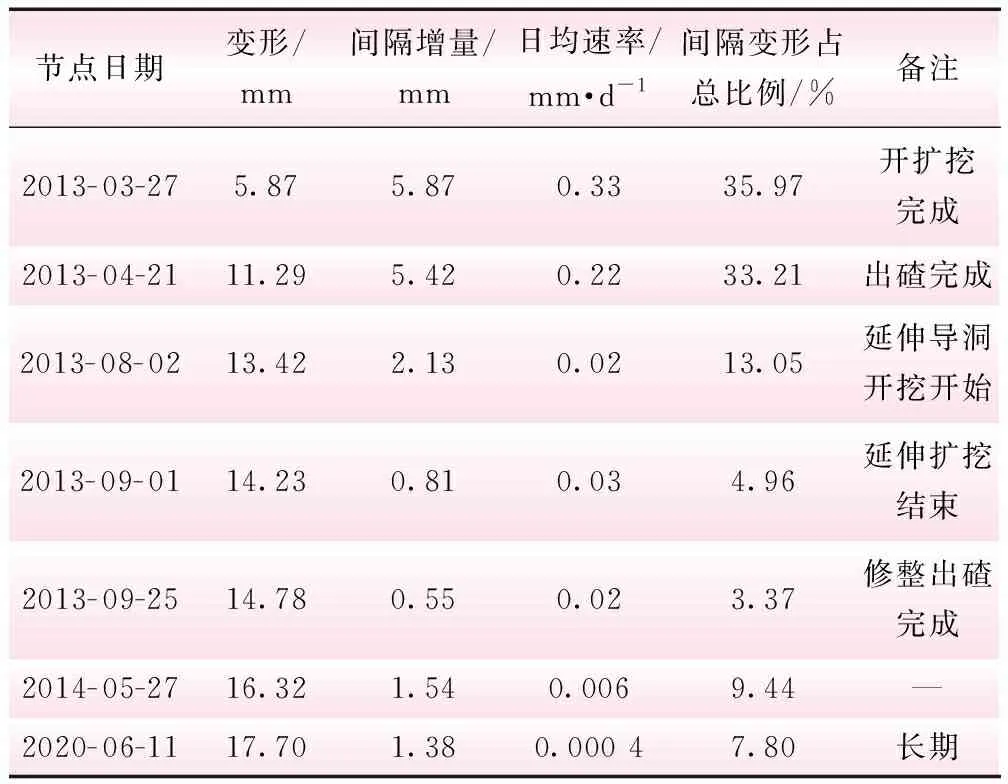

試驗洞先開挖導洞(3 m×3 m),后擴挖成形,現場記錄統計的開挖節點及監測數據見表2(以A-A斷面左邊墻多點位移計錨頭A1-6監測數據為例)。試驗洞開挖施工節點和監測布置情況如下:

表2 測點變形量特征

(1)第一階段導洞開挖。先開挖到K1+761后,暫停試驗洞段開挖,進行支洞開挖,并進行地應力試驗和試驗洞左邊墻A1、B1、C1多點位移計的預埋和監測。

(2)第二階段將導洞開挖到K1+768。

(3)第三階段試驗洞室擴挖。進行K1+756~K1+768段的洞室擴挖,擴挖采取非全斷面式的分塊形式進行。

(4)第四階段停挖,在已開挖好的試驗洞段進行監測儀器鉆孔安裝及監測等工作。采用即埋方式埋設鋼弦式多點位移計(孔口位置為試驗洞右側邊墻,距底板4 m,測孔斷面編號分別為A3、B3、C3)進行變形監測;采用即埋方式埋設鋼弦式多點位移計(孔口位置為試驗洞頂拱,距底板8 m,測孔斷面編號分別為A2、B2、C2)進行變形監測。

(5)第五階段試驗洞延伸段導洞開挖。將延伸段導洞開挖到K1+786(設計到K1+781)。

(6)第六階段延伸段擴挖(包括洞室整修)。

4 試驗洞圍巖變形規律分析

試驗洞左側預埋位移計全程記錄了試驗洞開挖引起的圍巖變形,六點式位移計能夠反映巖體(圍巖)變形的空間和時間上的分布關系。因此,本節從左側圍巖變形過程、變形速率及變形空間分布等方面進行不同監測斷面變形監測成果分析[10]。

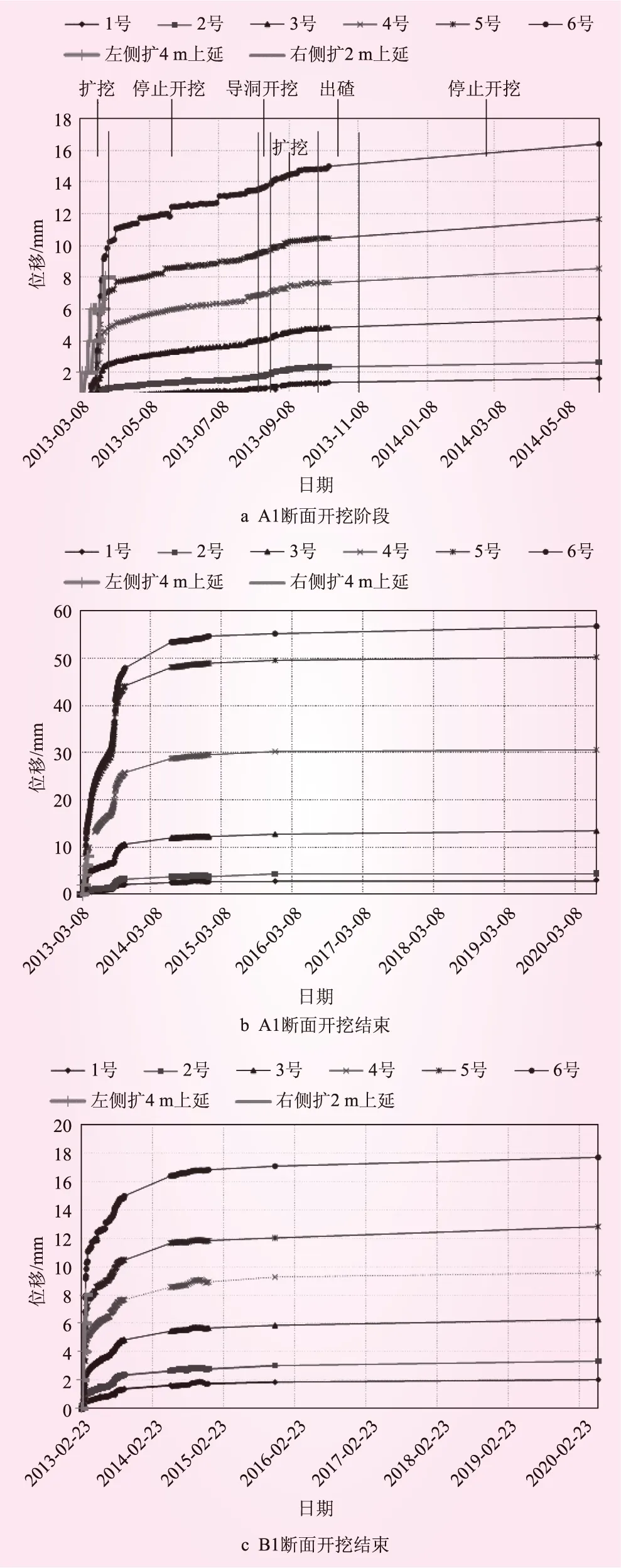

4.1 左側圍巖變形過程

試驗洞左側預埋位移計所測變形與時間過程見圖3。由于距離試驗洞洞口較近,早期開挖擴散段有所提前,釋放了一部分變形,由于測點錨頭距離圍巖相對較遠,A1斷面監測位移相對較小;各監測儀器監測變形變化規律基本一致,后期延伸段開挖對距離較近的B1斷面影響更明顯。

圖3 多點位移計監測結果

受開挖擾動影響,圍巖變形主要發生在擴挖期、停挖期、延伸段開挖和延伸段擴挖完成后的圍巖流變變形4個階段。由于與開挖掌子面距離的變化,各階段的影響效應有所不同,純開挖未出碴時的變形占總變形量的25%~30%左右,出碴和修邊等動作導致的變形占15%(實際也有時間效應變形),兩者加起來占到總變形的40%~45%以上,短期變形速率大。

停挖期的變形量較大,停挖期(3個月)的圍巖流變變形約占總變形的17%~20%左右。延伸段開挖導洞開挖時間較短,對變形的總量影響較小。擴挖成形的影響十分顯著,加上導洞開挖和主洞身的擴挖導致的變形約占總變形的30%。延伸段擴挖完成后,位移隨時間的變化曲線趨于平緩,變形收斂趨勢明顯,擴挖完成后的圍巖流變變形約占總變形的10%。停止開挖之后至今,圍巖變形逐漸趨于穩定,基本保持不變。

4.2 左側圍巖變形速率

左側洞壁各測點變形速率見圖4。從圖4可知,開挖時圍巖變形速率最大,以A1-6點為例,最大值可達5.81 mm/d,變形量迅速增大,隨著掌子面的遠離,變形速率迅速降低,變形曲線趨于平緩。擴挖期至延伸段導洞開挖之間圍巖的最小變形速率為0.005 mm/d,延伸段擴挖期變形速率約為0.021 mm/d,最終穩定后的變形速率為0.000 4 mm/d。各部位的平均變形速率與測點錨頭距離洞壁的遠近有關,其中A1-6遠些,其速率較小;其他2個近些,總的變形大,變化速率也更高,并成倍地放大。

圖4 圍巖變化速率

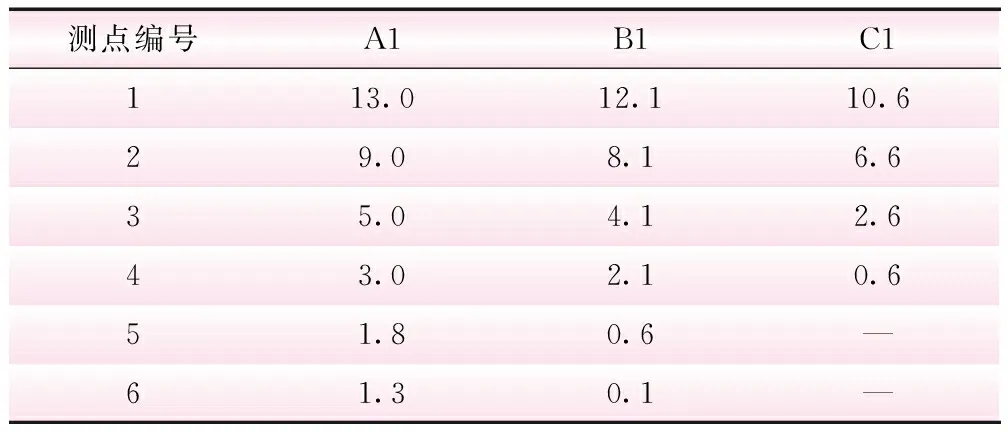

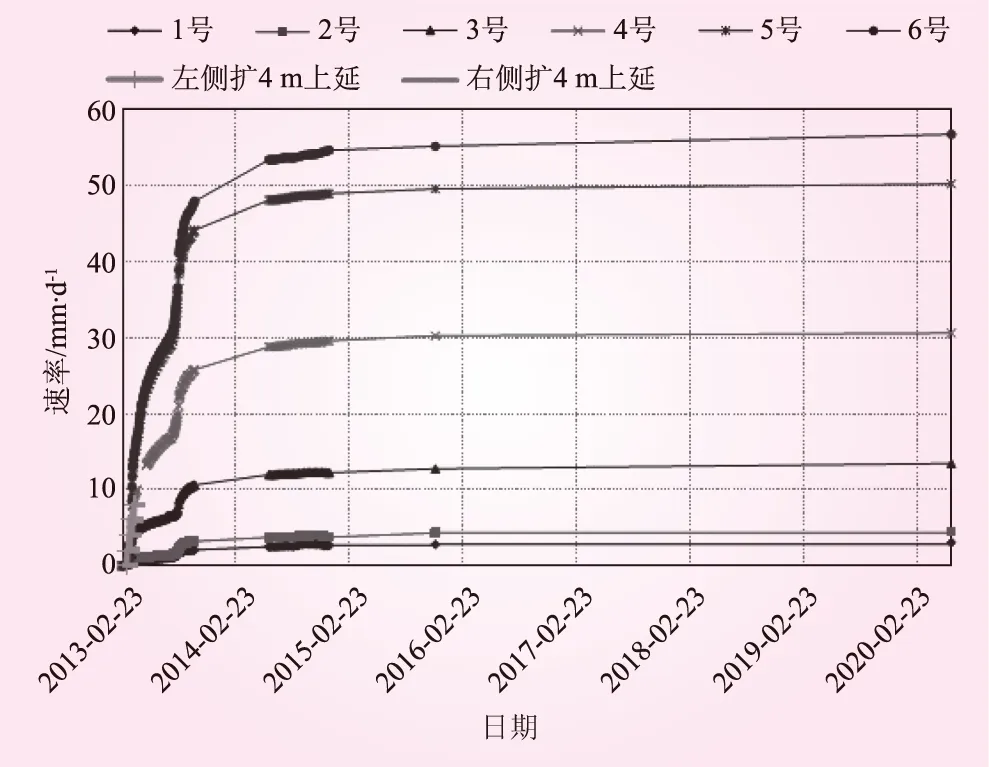

4.3 左側圍巖變形空間分布特征

由于位移計傳感器安裝在支洞側,監測計算位移量以支洞端為不動點,但支洞實際也一定有變形。因此,可近似地認為1號傳感器的監測值(離支洞最近點)為支洞的變形,其他各點的變形總量中扣減該變形即圍巖在相應位置上實際位移。左側不同剖面測點沿洞壁距離的變形見圖5。從圖5可知,試驗洞圍巖變形由支洞側平緩升高,自支洞洞壁至8 m處,不同時間圍巖變形呈線性升高。8~5 m處,不同時間點對應的變形也近似呈線性增長。這表明開挖過程中,深度大于5 m的圍巖處于彈性狀態,在擾動應力作用下發生變形。而深度小于5時,圍巖變形則呈非線性增長,表明此時圍巖開始發生破裂屈服,非線性變形顯現,特別是靠近洞壁2 m以內,變形迅速增大,現場圍巖松馳嚴重。

圖5 測點沿洞壁距離的變形(單位:cm)

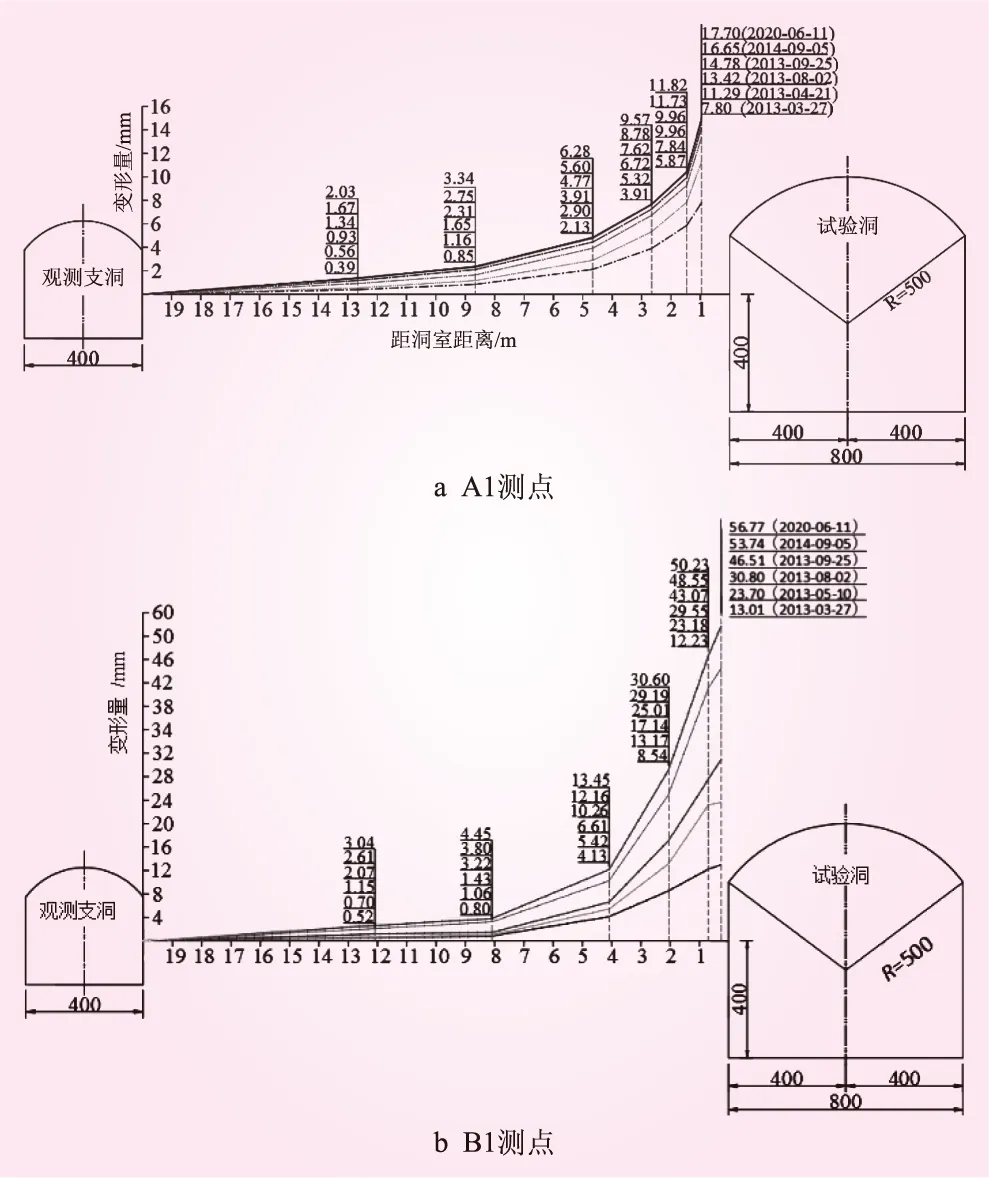

4.4 隧洞頂拱變形監測成果

由于A-A、B-B和C-C監測斷面的圍巖變形規律基本一致,本文僅以A-A斷面為典型斷面,分析不同部位的變形特征。圖6為A-A斷面的頂拱變形演化曲線。從圖6可知,該斷面監測頂拱位移相對較小,其中3號測點所測2014年2月18日~2014年5月27日變形數據為負值,該數值在后續分析中應去除。后期延伸段開挖對距離較近斷面影響更明顯,延伸段擴挖完成后,孔口處位移變化明顯,其他測點位移變化較小,但位移收斂趨勢明顯。

圖6 A-A斷面頂拱變形

5 圍巖變形趨勢分析

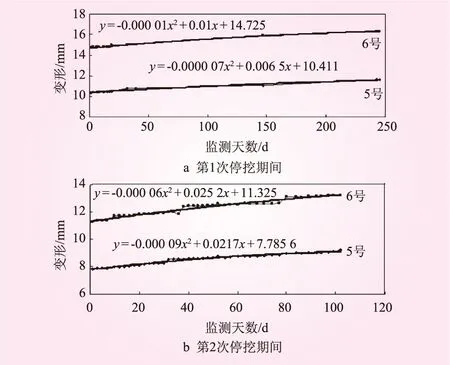

試驗洞變形監測期間共有2次停挖,第1次為2013年4月21日~2013年7月31日,第2次為延伸段開挖出渣完成后2013年9月25日~2014年5月27日。截取這2次停挖期間的左邊墻監測數據,對圍巖變形趨勢進行分析。圍岸變形趨勢見圖7。采用觀測天數計算,用2次項式對變形曲線趨勢進行擬合,按變化速率為0(方程一階導數)計算變形收斂天數。依據第1次停挖期間的監測數據所計算出來的擬收斂天數小于依據第2次停挖期間的監測數據所計算出來的,由于第1次停挖期的時間較短,故可選取依據第2次停挖期間的監測數據所計算出來的更為合理。由此可得,圍巖變形的擬收斂天數最高可達500 d,最低為208 d。依據左邊墻長期監測數據計算可得,至2015年2月23日約180 d,圍巖變形速率為0.000 4 mm/d,可近似為0,圍巖收斂,接近變形趨勢分析預測的天數。

圖7 圍巖變形趨勢

6 結 語

本文通過深埋試驗洞現場開挖過程中的監測數據,研究圍巖變形規律及趨勢,得到以下結論:

(1)深埋軟巖變形過程與開挖過程密切相關,且開挖完成后存在顯著的流變變形,與開挖過程相對應。試驗洞圍巖變形可分為擴挖期、停挖期、延伸段開挖和延伸段擴挖完成后的圍巖流變變形4個階段。

(2)距離掌子面越近,圍巖變形速率越高,隨著掌子面的遠離,變形速率明顯降低,圍巖變形趨于平緩,空間效應消失后,圍巖變形速率并未降至0,而隨時間持續降低,最終降至接近0。

(3)隧洞開挖后,圍巖內應力重新分布,圍巖變形深度較大,但深部圍巖變形隨深度呈近似線性變化,表現為彈性變形行為,而距離洞壁較近部位,圍巖變形隨深度呈現明顯的非線性特性,塑性變形顯現。因此,不同深度處的變形特征可作為判斷圍巖塑性屈服的依據。

(4)依據短期監測數據對變形曲線趨勢進行擬合估算,丹巴水電站深埋軟巖洞段圍巖變形收斂天數最高為500 d,最低為208 d。經長期監測數據分析證明,預測的收斂天數基本準確。