鐘馗圖像的生成與演化研究

◇ 倪葭

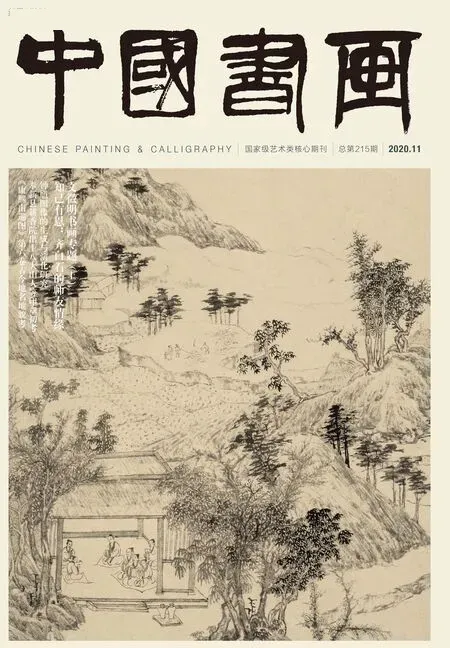

一、緣起

清華大學藝術博物館收藏有清代錢慧安的《蒲觴邀福圖》(圖1),此圖前景繪鐘馗穩坐于趴伏在地的小鬼身上,腳踩另一小鬼,還有一小鬼從鐘馗腿下向外張望。鐘馗小妹手持石榴花,準備給鐘馗簪花。鐘馗小妹身后還有兩小鬼,一鬼雙手捧托盤,托盤內有枇杷和茶壺。另一小鬼雙手握寶劍,抬頭觀看上方飛翔的紅色蝙蝠。鐘馗端坐,一手抱著身著紅色肚兜、手腳佩戴金鐲的男童,另一只手拿著銅鏡正在照鏡。鐘馗面前有另一男童,男童身著長衣,后背掛有成束的大蒜和艾草葉,頭戴小冠,雙手捧爵,向鐘馗獻酒。男童身后有一鹿。鐘馗身側有投壺,抱鼓凳,一貓趴在凳上,一貓蹲伏于地,二貓對視。鐘馗身后的石桌上有古琴、雁足燈、紫砂壺、茶杯、書函、畫卷、硯臺、棋罐、水丞、筆筒、銅觚、瓷瓶、魚盆、白象擺件和果盤。筆筒內有如意、毛筆、紙卷、卷軸、拂塵和紙扇;銅鼎內有靈芝;銅觚內有孔雀翎和珊瑚樹;瓷瓶內插菖蒲葉;魚缸內有奇石和幾尾紅色金魚;高足果盤盛著葫蘆和佛手。石桌后有巨大的湖石、高樹和正在盛開的龍船花樹(或是石榴樹),花枝之間有一結網垂絲的蜘蛛。畫中有“豐綏先兆”“抬頭見福”“官上加官”“加官進爵”“洪福齊天”“喜從天降”“太平有象”“福祿雙全”等吉祥祝福,可謂是集“福文化”的大成之作。

題款:“蒲觴邀福。綬廷仁兄大人有道之屬,希即正是。庚寅嘉平之吉,仿白陽山人筆。清溪樵子錢慧安〔1〕并記歲月于雙管樓。”鈐“吉生書畫”白文印、“道光癸巳月生”朱文印、“硯田生活”朱文印。

“蒲觴”蒲指菖蒲酒,觴是“羽觴杯”,后世以觴代指飲酒器具。正如端午詩詞中所寫“恰是今年夏五。飲了蒲觴”〔2〕。端午本是“懸艾,競渡,解角黍,飲蒲觴”〔3〕的時令。可見《蒲觴邀福圖》屬于為端午迎福所作。全圖對于迎“福”的強調遠多于對祛除“五毒”的憂懼。

曾見金農《醉鐘馗圖》上題:“唐吳道子畫《趨殿鐘馗圖》,張渥有《執笏鐘馗》五代牟元德有《鐘馗擊鬼圖》,宋石恪有《鐘馗小妹圖》,孫知微有《雪中鐘馗》,李公麟有《鐘馗嫁妹圖》,梁楷有《鐘馗策蹇尋梅圖》,馬和之有《松下讀書鐘馗》,元王蒙有《寒林鐘馗》,明錢榖有《鐘老馗移家圖》,郭詡有《鐘馗雜戲圖》,陳洪綬有《鐘馗元夕夜游圖》,未有畫及醉鐘馗者,予用禪門米汁和墨吮筆寫之,不特御邪拔厲,而其醉容可掬,想見終南進士嬉遨盛世,慶幸太平也,夕人于歲終畫鐘馗小像以獻官家,祓除不祥,今則專施之五月五日矣。”

圖1 [清]錢慧安 蒲觴邀福圖軸 180cm×95cm 紙本設色 清華大學藝術博物館藏

圖2 [南宋]龔開 中山出游圖卷 32.8cm×169.6cm 紙本墨筆 美國弗利爾美術館藏

關于鐘馗圖的起源,很多資料以明皇夢鐘馗為此題材起點,金農所論亦是如此。過去此類鐘馗圖于除夕時張掛,以祛邪魅。在金農生活的時代有大量為端午節而創作的鐘馗圖,因此他發出了感慨:“夕人于歲終畫鐘馗小像以獻官家,祓除不祥,今則專施之五月五日矣。”

鐘馗像張掛的時間由除夕變為端午。鐘馗像從祛邪魅,變為迎祥瑞。這些改變啟于何時?因何而變?為了解答筆者心中的疑問,特撰寫此文。

〔7〕盧肇《唐逸史》,轉引自楊蔭深編:《事物掌故叢談》,上海辭書出版社2016 年版,第198—199 頁。

〔8〕楊慎《丹鉛總錄箋證》,浙江古籍出版社2013 年版,第536 頁。

〔9〕楊慎《升庵集》(卷四十四),上海古籍出版社1993 年版,第324 頁。

〔10〕顧炎武著,黃汝成集釋,欒保群、呂宗力校點《日知錄集釋》,上海古籍出版社2013 年版,第724 頁。

〔11〕馬融《廣成頌》,嚴可均編:《全上古三代秦漢三國六朝文》,河北教育出版社1997 年版,第183 頁。

〔12〕詳見馬雍《鐘馗考》,《文史》第十三輯。轉引自何新:《文史新考二篇》,《學習與思考》,1984 年第5 期,第77 頁。

二、鐘馗溯源

目前關于“鐘馗”的來源,主要有沈括的“鐘葵”說、楊慎的“鐘葵·鐘馗·終葵”說、王夫之的“終葵說”,還有何新的“仲傀說”。

1.沈括“鐘葵”說

沈括《夢溪筆談》載:“明皇開元講武驪山,歲暮翠華還宮,上不懌,因痁作,將逾月,巫醫殫伎不能致良。忽一夕夢二鬼,一大一小。其小者衣絳犢鼻,履一足,跣一足,腰懸一履,搢一大筠紙扇,竊太真紫香囊及上玉笛,繞殿奔戲。其大者戴帽,衣藍裳,袒一臂,鞹雙足,乃捉其小者,刳其目,然后擘而啖之。上問大者曰: 爾何人也?’奏云:‘臣鐘馗氏,即武舉不捷之士也,誓與陛下除天下之妖孽。’夢覺,痁若頓瘳而體益壯。乃詔畫工吳道子,告之以夢,曰:‘試為朕如夢圖之。’道子奉旨,恍若有睹,立筆圖訖以進,上瞠視久之,撫幾曰:‘是卿與朕同夢耳,何肖若此哉!’……批曰:‘靈祗應夢,厥疾全療。烈士除妖,實須稱獎。因圖異狀,頒顯有司。歲暮驅除,可宜遍識。因圖異狀,頒顯有司。歲暮驅除,可宜遍識。以祛邪魅,兼靜妖氛。乃告天下,悉令知委。’……皇祐中金陵上元縣發一冢,有石志,乃宋征西將軍宋愨母鄭夫人墓。夫人,漢大司農鄭眾女也。愨有妹名鐘馗,后魏有李鐘馗、隋將喬鐘馗、楊鐘馗,然則鐘馗之名從來亦遠矣,非起于開元之時,開元之時始有此畫耳。 鐘馗’字亦作 鐘葵’。”〔4〕沈括談到“鐘馗”為前代已有之名,如南朝宋、后魏、隋時即有多人名“鐘馗”。沈文的最后一句頗值得注意“ 鐘馗’字亦作 鐘葵’”。

沈括所考證出的鐘葵,為北魏時期大臣堯鐘葵(?—495),字辟邪,后被賜名暄。上黨郡長子縣(今山西省長子縣)人,《魏書》〔5〕有傳。經過查閱堯暄的生平,筆者感覺除了此人原名“鐘葵”,字“辟邪”外,生平中沒有關于辟邪的事跡,這似乎不能解釋為何由此“鐘葵”變為彼“鐘馗”,兩者并沒有交集。

而沈括之前,盧肇《唐逸史》中有關于鐘馗的記載,比盧肇時代稍晚的周繇所作的《夢舞鐘馗賦》〔6〕內容更為豐富。

盧肇《唐逸史》載:“明皇因痁疾晝臥,夢一小鬼盜太真香囊及上玉笛,上叱問之,奏曰: 臣乃虛耗也,能耗人家喜事成憂。’上怒,欲呼武士,俄見一大鬼破帽藍袍,角帶朝靴,捉小鬼刳其目,劈而啖之。上問:‘爾何人?’曰:‘臣終南進士鐘馗也。武德中應舉不第,觸階而死,得賜綠袍以葬,感恩發誓,為除虛耗妖孽之事。’言訖,夢覺,而疾遂療,乃詔道子畫之。道子沉思,若有所睹,成圖以進。上視之曰:‘是卿與朕同夢也。’”〔7〕

經過對比,可見沈括多延續盧肇關于鐘馗的記載。

2.楊慎“鐘葵·鐘馗·終葵”說

楊慎有《鐘葵·鐘馗·終葵》及《鐘馗即終葵》文,考證“堯暄本名鐘葵,字辟邪,后世畫鐘葵于門,謂之辟邪,由此傳會也”〔8〕“俗畫一神像帖于門,手執椎以擊鬼。好怪者便傅會說鐘馗能啖鬼”〔9〕。楊慎也認為鐘馗的原型為北魏名將堯鐘葵,其形象被畫作神像貼于門。神像手執椎以擊鬼。鐘馗吃鬼之說由此訛傳開來。

為何鐘馗持椎擊鬼?顧炎武《日知錄》“終葵”一文曾言“馬融《廣成頌》‘翚終葵,揚關斧。’蓋古人以椎逐鬼,若大儺之為耳”〔10〕。文中“古人以椎逐鬼”的觀點如果是從馬融《廣成頌》中所得,那便需要查閱原文,馬融的《廣成頌》載“翚終葵,揚關斧。刊重冰,撥蟄戶,測潛鱗,踵介旅”〔11〕。本意是冬季以椎破冰捕魚。常常被用來論證終葵可以擊鬼的《廣成頌》中并沒有說終葵是驅鬼之物〔12〕。

注釋:

〔1〕錢慧安(1833—1911),初名貴昌,字吉生,號雙管樓主,一號清溪樵子,寶山(今屬上海市)人。僑居上海賣畫,名重一時。善畫人物和花鳥。

〔2〕《壺中天》,轉引自王諍等編:《全編宋詞》,延邊人民出版社2004 年版,第2346 頁。

〔3〕《大田縣志》,廈門大學出版社2016 年版,第52 頁。

〔4〕沈括《夢溪筆談》,上海古籍出版社2013 年版,第305 頁。

〔5〕堯暄,字辟邪,上黨長子人也。本名鐘葵,后賜名暄。祖僧賴,太祖平中山,與趙郡呂舍首來歸國。暄聰了,美容貌。為千人軍將、東宮吏。高宗以其恭謹,擢為中散。奉使齊州,檢平原鎮將及長史貪暴事,推情診理,皆得其實。除太尉中給事,兼北部曹事,后轉南部。太和中,遷南部尚書。于時始立三長,暄為東道十三州使,更比戶籍。賜獨車一乘,廄馬四匹。時簫賾遣其將陳顯達寇邊,以暄為使持節、假中護軍、都督南征諸軍事、平陽公。軍次許昌,會陳顯達遁走,暄乃班師。暄前后從征及出使檢案三十余許度,皆有克己奉公之稱。賞賜衣服二十具、彩絹十匹、織絹千余段、奴婢十口,賜爵平陽伯。及改置百官,授太仆卿。車駕南征,加安南將軍。轉大司農卿。太和十九年,卒于平城。高祖為之舉哀,贈安北將軍、相州刺史、賻帛七百匹。詳見:魏收《魏書》(卷四十二列傳第三十),《二十四史全譯》,上海漢語大詞典出版社2004 年版,第780—781 頁。

〔6〕皇躬抱疾,佳夢通神,見幡綽兮上言丹陛,引鐘馗兮來舞華茵。寢酣方悅于宸扆,不知為異;覺后全消于美疚,始訝非真。開元中撫念齊民,憂勤大國,萬機親決于宸斷,微瘧遂沾于圣德。金丹術士,殊乖九轉之功;桐篆醫師,又寡十全之力。爰感神物,來康哲王。于時漏滴長樂,鐘敲建章,扃禁闥兮閉羽衛,虛寢殿兮闃嬪嬙。虎魄枕欹,象榻透熒熒之影;蝦須簾卷,魚燈搖閃閃之光。圣魂惝恍以方寐,怪狀朦朧而遽至。硉磯標眾,特異。奮長髯于闊臆,斜領全開;搔短發于圓顱,危冠欲墜。顧視才定,趨蹌忽前,不待乎調鳳管,揆鸞弦,曳藍衫而颯纚,揮竹簡以蹁跶。頓趾而虎跳幽谷,昂頭而龍躍深淵。或呀口而揚音,或蹲身而節拍,震雕栱以將落,躍瑤階而欲折。萬靈沮氣以憧惶,一鬼傍隨而奮擲。煙云忽起,難留舞罷之姿;雨雹交馳,旋失去來之跡。睿想才悟,清宵已闌,祛沉疴而頓愈,御體以猶寒。對真妃言寤寐之狀,六宮皆賀;詔道子寫婆娑之狀,百辟咸觀。彼號伊祁,亦名郁壘,攤襖于凝冱之末,驅厲于發生之始。豈如呈妙舞兮薦夢,明君康寧兮福履。

3.王夫之“終葵說”

王夫之《說文廣義》解釋“魁”時寫道:“從鬼從斗,遂繪一魑魅之形,拜而祭之。如 終葵’,本斧首也,古或設于門,以辟不祥,俗遂繪一陋獰進士,謂之鐘馗。”〔13〕翟灝《通俗編》考“鐘馗”來源,認為“鐘馗,與《考工記》云終葵者通,其字反切為椎,椎以擊邪,故借其意以為圖象”〔14〕。

是否存在由器物得名的可能性?確實存在。《左傳·定公四年》記載了周武王滅商之后將殷遺族中的七族分給了康叔,其中就有終葵氏。終葵氏從事的職業就是制作利器—椎。終葵氏以職業為姓氏。但是正如前文討論,“古人執椎擊鬼”的論點如果無法建立起來,也就不存在“借其意以為圖象”的可能性。

4.何新“仲傀說”

何新考證“鐘馗啖鬼之故事,其來源始本于商代之巫相仲傀。仲傀為巫相,兼為驅鬼之方相。仲傀以同音而演變為仲虺。然虺乃神話中之怪蛇也。于是仲虺遂又演變為雄虺、雄伯,以及中壘、郁壘,并發生雄虺九首之傳說,由驅鬼之巫而變為食鬼之怪獸”〔15〕。程毅中《驅鬼斬鬼話鐘馗》一文中討論了何新的觀點“仲虺(又作仲傀)雖是湯的左相,并沒有驅鬼的業績。商人事鬼而不逐鬼,所以仲虺驅鬼的說法,也有待于證實”〔16〕。

那么“鐘馗”形象到底構架于何時?

參閱前文可知鐘馗之名不是唐明皇所創。晉末至劉宋時期〔17〕寫成的《太上洞淵神咒經》,卷七“道言:大門鬼吏真公,小門鬼吏小真,房門官吏哀文,后門守吏奴之,道上守吏尸供,內外大鬼,宅中強樣,男女客令。何鬼來病主人,主人今危厄,太上遣力士赤卒,煞鬼之眾萬億,孔子執刀,武王縛之,鐘馗打煞,得便付之辟邪。傳與天一北獄……一一如咒語,如太上口敕,不得留停,急急如律令”〔18〕。“鐘馗”出現于《太上洞淵神咒經》卷七,可見“鐘馗”之稱早于明皇所夢。《太上洞淵神咒經》為道教經典,李唐王朝推崇道教。與此經類似的還有中晚唐敦煌寫本S.2055《除夕鐘馗驅儺文》〔19〕,以及敦煌寫本伯3552《兒郎偉》〔20〕,從中顯示出鐘馗信仰與巫、儺文化的淵源。

帝王賜大臣歷日表為古風,目的是為了讓大臣了解新一年的時令。頒賜鐘馗畫則屬于唐王朝的新舉措。最早的謝賜鐘馗及歷日表,確實也是出現于玄宗朝。如張說〔21〕《謝賜鐘馗及歷日表》中所表達的“屏祛群厲,繢神像以無邪”〔22〕。張說表中所言的“厲”,即帶來惡疾的厲鬼,比張說時代稍晚的劉禹錫〔23〕有《為李中丞謝鐘馗歷日表》〔24〕,其中“繢其神象,表去癘之方;頒以歷書,敬授時之始”,“癘”即瘟疫惡瘡之意。繪鐘馗實際等同于皇家頒賜了去病之方,可保臣工身體無恙,為朝廷繼續在新的一年健康工作。

圖3 驅邪降幅五毒紋壓勝錢直徑4.68cm 孔徑0.75cm 重24.10克四川大學博物館藏

由沈括《夢溪筆談》“巫醫殫伎不能致良”可見是巫醫在為皇帝治病。巫醫是逐漸從“巫”中分化出來的,他們用藥物治病的同時,會施以咒術,其所施之咒可能會有請鐘馗驅除疫病之類的內容。明皇日聞咒語夜有所夢,所以會出現鐘馗入夢之事。

或者,我們再了解一下周繇的《夢舞鐘馗賦》:“皇躬抱疾,佳夢通神,見幡綽兮上言丹陛,引鐘馗兮來舞華茵。”黃幡綽是明皇身邊的伶人,機智善謔,唐人筆記小說載其逸事甚多。關于他的籍貫,有涼州(甘肅武威)〔25〕、河中府(山西永濟)人〔26〕等說。關于鐘馗的傳說,有學者研究“在唐代及其以前,鐘馗傳說和信仰似乎主要存在和流傳于以長安為中心的中原儺文化地區以及以敦煌為中心的西北一帶”〔27〕。作為涼州人的黃幡綽,出身社會底層,在進宮之前可能對鐘馗說、巫咒便已熟悉,因此當明皇抱疾之時,他向明皇進言“鐘馗舞”。明皇日有所見,夜有所夢。筆者試想,正是明皇之夢、道子之筆將鐘馗由文字演變為具體的形象。

查閱《周禮》六官中的掌管“禮”的春官宗伯屬下負責祝巫的官員有大祝、小祝、喪祝、甸祝、詛祝、司巫、男巫和女巫。一切的巫術活動在司巫的指導下完成,司巫手下有男、女巫無數。男巫“春招弭,以除疾病”〔29〕。在“夏官司馬”的下屬有“方相氏,狂夫四人”,“方相氏掌蒙熊皮,黃金四目,玄衣朱裳,執戈揚盾,帥百隸而時難,以索室驅疫病”〔30〕。方相氏為“驅鬼之官,其職于古統掌于巫”〔31〕。方相氏與男巫均為從事巫事的巫官。

鐘馗可能起源于商周“招弭以除疾病”之男巫或“索室驅疫病”的方相氏。當時的巫覡不與民雜,有優秀的品質,有較高社會地位,服務于統治階級。有的貴族即擔當官巫。進入春秋戰國,禮壞樂崩,原本依附于統治者的巫覡不能再獲得統治階級的供養,開始依靠其宗教技能為民眾服務或者游走于各國國君、貴族間求生活。隨著諸子百家的興起,巫覡之術遭到批判。此后雖少數巫覡還能在統治者身邊謀得一份“供養”,更多的巫覡則注入民間,開始為普通民眾祛厄,成為某些儺儀中的主角。隨著民間鐘馗驅病厄形象的確立,機緣巧合借助黃幡綽或巫醫“之力”回傳至宮廷,得到統治者的認可,與盛中唐時期頒賜鐘馗畫與官方賜歷日表舊俗相結合。

三、“能文能武”的鐘馗

盧肇《唐逸史》中記載鐘馗的出身為“武德中應舉不第”人士,因落第觸階而死。沈括《夢溪筆談》中當唐王問大鬼是何人,大鬼回答自己是“武舉不捷之士也”。“武德”變成了“武舉”!由此推斷出鐘馗的兩個死亡時間。

《唐摭言》載:“高祖武德四年(621)四月十一日,敕諸州學士及白丁,有明經及秀才、俊士,明于理體為鄉曲所稱者,委本縣考試,州長重復,取上等人,每年十月隨物入貢。”〔32〕此舉標志著唐代科舉制度的確立。所以盧文中的鐘馗的死亡發生在初唐高祖武德時期,盧文中的鐘馗為文舉。

注釋:

〔13〕詳見王夫之《說文廣義》,傅云龍、吳可主編《舟山遺書》(第六卷),北京出版社1999 年版,第2779 頁。

〔14〕詳見翟灝著、陳志明編校《通俗編》(上),東方出版社2013年版,第353頁。

為了盡快促進統計人員熟悉和掌握業務知識,他制定統計管理制度,對統計人員定期進行考核,幫助他們熟悉統計業務,不讓他們走彎路。

〔15〕何新:《文史新考二篇》,《學習與思考》,1984 年第5 期,第77 頁。

〔16〕程毅中:《驅邪斬鬼話鐘馗》,《文史知識》1986 第8 期,第62 頁。

〔17〕《太上洞淵神咒經》,前10 卷約成書于東晉末至劉宋初,后10 卷完成于中唐以后至唐末,為中晚唐道士增補。詳見任繼愈:《道藏提要》,轉引自張宜:《畫說鐘馗》,山東畫報出版社2011 年版,第20 頁。

〔18〕黃永武編《敦煌寶藏》(第120 冊),臺灣:新文豐出版公司1985 年版,第480 頁。

〔19〕“正月楊(陽)春擔(佳)節,萬物咸宜。春龍欲騰波海,以(異)瑞乞敬今時。大王福如山岳,門興壹宅光輝。今夜新受節義(儀),九天龍奉(鳳)俱飛。五道將軍親至,虎(步)領十萬熊羆。衣(又)領銅頭鐵額,魂(渾)身總著豹皮。教使朱砂染赤,咸稱我是鐘馗。捉取浮游浪鬼,積郡掃出三峗(三峗:山名,在甘肅敦煌市東南,如 投三苗于三峗’)。”詳見黃征、吳偉編校《敦煌愿文集》,岳麓書社1995年版,第963—964 頁。

〔20〕敦煌寫本經文伯3552《兒郎偉》“驅儺之法,自昔軒轅,鐘馗白澤,統領居仙。怪禽異獸,九尾通天。總向我皇境內,呈祥并在新年。長史壽同滄海,官祟八坐貂蟬。四方晏然清帖,獫狁不能犯邊……”詳見黨銀平,段承校編著《隋唐五代歌謠集》,南京師范大學出版社2014年版,第476 頁。

〔21〕張說(667—730),字道濟,一字說之,河南洛陽(河南洛陽)人,前后三次為相,執掌文壇三十年,為開元前期一代文宗。

〔22〕詳見周紹良主編《全唐文新編》卷二二三,吉林文史出版社2000 年版,第2534 頁。

〔23〕劉禹錫(772—842),字夢得,河南洛陽人,唐朝時期大臣、文學家、哲學家。

〔24〕詳見《劉禹錫集》,上海人民出版社1975 年版,第119 頁

〔25〕“黃幡綽,出生于絲綢之路名城涼州(今武威市),是唐代開元、天寶年間赫赫有名的宮廷藝人。”詳見江蘇省昆山市巴城鎮志編纂委員會編:《中國名鎮志叢書巴城鎮志》,方志出版社2017 年版,第105 頁。

〔26〕“黃幡綽(生卒年不詳),河中府(山西永濟)人。”詳見薛首中:《山西音樂史》,山西教育出版社2017 年版,第163 頁。

〔27〕劉錫誠《鐘馗傳說和信仰的濫觴》,《中國文化研究》,1998 年第3 期,第54 頁。

〔28〕楊慎《丹鉛總錄箋證》,浙江古籍出版社2013 年版,第536—537 頁。

〔29〕楊天宇《周禮譯注》,上海古籍出版社2004 年版,第372 頁。

〔30〕同上,第451 頁。

〔31〕陳夢家《商代的神話與巫術》,《燕京學報》,1936 年第20 期,第534 頁。

〔32〕王定保《唐摭言》卷十五,商務印書館民國二十五年版,第133 頁。

〔33〕歐陽修、宋祁《新唐書》“選舉志上”,中華書局1975 年版,第1170 頁。

圖4 [明]朱見深 歲朝佳兆圖軸 59.7cm×35.5cm 紙本設色 故宮博物院藏

唐代科舉分為貢舉和制舉,貢舉又分為文科和武科之分。武舉創設于武則天(690—705)執政時期。據《新唐書》“選舉志上”記載武舉“蓋起于武后之時,長安二年,始置武舉”〔33〕。武則天于長安二年(702)頒布了創設武舉的敕令。《夢溪筆談》中的鐘馗為武舉,因此沈括所描述的鐘馗其死亡最早發生在武周后期。

圖5 [清]王素 年景挑圖軸 128cm×47cm 紙本設色 清華大學藝術博物館藏

明清神魔小說盛行,鐘馗的故事無疑是極好的題材。鐘馗的故事從“簡訊”擴充為“專著”。而鐘馗從孔武有力的“武舉”又變回滿腹經綸的“文舉”。在《慶豐年五鬼鬧鐘馗》中,鐘馗的籍貫為“終南山甘河鎮人”,他“滿腹詩書,前者中過鄉貢進士,因楊國忠當權,兩次不能中殿試”。鐘馗的仕途之路因為奸相的阻撓,頗為坎坷。當鐘馗獲得第三次進京赴試的機會時,他已經心灰意懶,但是禁不住父母官的游說,再次踏上了考試的進京之路。鐘馗懷揣著“今日要一舉成名天下知”的豪情,最終還是與金榜無緣,憂憤而死。楊國忠為玄宗朝臣。鐘馗恢復了文舉的身份,死亡時間又向后順延至玄宗朝楊國忠當權時期。

從晚唐盧文中的“武德中應舉不第”的文士到宋代沈文中的“武舉不捷人”的武舉,至明初又恢復了“滿腹詩書”鄉貢進士,鐘馗可謂是“能文能武”全才。鐘馗悲劇發生的時代從高祖到武周再至玄宗,時間一再后延。

在《蒲觴邀福圖》中,鐘馗所著的官袍前襟上的官補為禽鳥,也就是文官的官補圖案。另有收藏于蘇州博物館的陳洪綬《鐘馗圖》,圖中鐘馗著龍紋官衣。鐘馗死后被封為判官,賜予了靴笏襕袍,之后的畫家們紛紛根據自己的想象,為鐘馗“穿”上了各種官袍。

在鐘馗戲繁盛的明清時期,有一個有趣的現象:同為昆曲《嫁妹》,南昆的鐘馗嫁妹時所穿吉服為紅判官帽、紅冠衣,手執大白折扇,為文官打扮,而北昆中鐘馗在嫁妹時所穿為青素官衣,不拿扇子,打扮為武官。統一人物的扮相,出現了“文相”與“武相”的不同解讀與表現。

四、鐘馗與端午

從《太上洞淵神咒經》顯示出,當家宅不寧,主人危厄病痛時,鐘馗與力士、赤卒、孔子、武王一同出現,各神“分工”不同,鐘馗負責打煞。《太上洞淵神咒經》沒有確定的時間指向。

玄宗昭告天下,圖繪鐘馗,以祛邪魅,并在除夕頒賜鐘馗像給臣子,如劉禹錫《為李中丞謝鐘馗歷日表》及《為杜相公謝鐘馗歷日表》,張說《謝賜鐘馗及歷日表》。大量名臣的謝賜鐘馗歷日表顯示除夕圖繪、懸掛鐘馗的習俗在此時逐漸建立起來。

沈括《夢溪筆談》:“熙寧五年……是歲除夜,遣入內供奉官梁楷就東西府給賜鐘馗之象。”〔34〕

文震亨《長物志》載:“懸畫月令……十二月,宜鐘馗迎福、驅魅嫁妹。”〔35〕

《翁同龢日記》有云:“是日皇太后(慈禧太后)賜御筆福壽字、朱拓御畫鐘馗一張,龢與潘祖蔭同被此賜。”〔36〕

說明由唐而宋,直至明清除夕張掛鐘馗像的風俗一直在延續。

龔開的《中山出游圖》(圖2)繪鐘馗與小妹率鬼眾出游的情景,隊列前部為鐘馗乘坐肩輿,扭向回頭看著小妹,鐘馗豹頭環眼,翻鼻鋼髯;畫卷居中第二乘肩輿上是墨妝的鐘馗小妹〔37〕,鐘馗小妹身邊都是丑陋的女侍;畫卷后部是挑擔前行的鬼眾。仔細觀察鐘馗小妹這一組形象,發現其周圍的女鬼服飾紋樣頗有深意,女鬼衣裙紋樣中有老鼠、蝎子、蜈蚣、蛇、蜻蜓、蝙蝠等。端午的五毒為蝎子、蟾蜍、蜈蚣、壁虎和蛇。《武林舊事》中記載的端午節俗,“插食盤架,設天師艾虎,意思山子數十座,五色蒲絲百草霜,以大合三層,飾以珠翠葵榴艾花。蜈蚣、蛇、蝎、蜥蜴等,謂之 毒蟲’……又以青羅作赤口白舌帖子,與艾人并懸門楣,以為禳禬”〔38〕。周密與龔開時代接近。周密記載的端午節俗中雖未提及鐘馗,但說到了端午的“毒蟲”,并提到端午節俗的目的之一就是祈禳,驅逐毒蟲。龔開《中山出游圖》中鐘馗小妹鬼仆服飾的紋樣與周密記載端午節俗所驅除的毒蟲頗多吻合。

現藏于蘇州博物館的陳洪綬《鐘馗圖》,圖中鐘馗著龍紋官衣,頭上簪榴花等,一手持劍,一手捧爵,神威異常。銅爵內有菖蒲葉,暗示銅爵內所盛為菖蒲酒。鐘馗骨相奇特,衣紋方折,線條剛勁有金石趣味。圖中題款“乙酉(1645)端陽陳洪綬為柳塘王盟兄畫于青藤書屋,勸蒲觴也”。顯而易見,陳洪綬此圖所繪為端午鐘馗。

驅五毒本來是張天師的職責,但鐘馗開始出現于端午時節,當然風俗的形成需要較長的時間確立。在很多地方志中,我們可以見到,鐘馗與張天師并存于端午節俗中,如《錢塘縣志》載:“ 天中節’。門貼五色鏤紙,堂設天師、鐘馗像,梁懸符篆。”〔39〕《甫里志》載:“五月 端午’,帖印符,懸鐘馗或天師像,系蒲艾于床,并作瓶供。”〔40〕

有些地方則直接以鐘馗替代了張天師,如《江都縣志》載:“五月 端午’:自朔至 午日’,競以角黍相餉,親戚亦修饋貽之節。兒女佩丹符、懸五色縷,庭中掛鐘馗以辟邪。”〔41〕《盱眙縣志略》五月:“初一日則有收瘟之賽會,初一日,居民均用色紙制葫蘆,上書 瘟神老爺本姓雷,一見葫蘆打馬會’等字樣,交貼門旁,或系桃樹頭懸于門楣上,以拒瘟神。并懸鐘馗圖,以鎮不祥。”〔42〕

由《江都縣志》《盱眙縣志略》中道出了鐘馗出現于端午的原因是為了“辟邪”“拒瘟神”“鎮不祥”。端午節的節俗本身既有辟邪除瘟的含義,這也與鐘馗驅病厄、祛邪祟的“職能”契合。普通民眾尚鬼神,信卜筮,好淫祀。原本并未出現于端午的鐘馗,因著習俗的變化,被“請”了出來,供于端午節普通民眾的廳堂之上。

接下來談一下氣候的因素。1400年至1900年,全球進入小冰期,我國稱為“明清小冰期”,這也是明朝末年饑荒連年,農民起義的原因之一。氣候的改變導致天災,天災又導致疫病盛行,民間求索各種驅疫之法,端午鐘馗應運而生〔43〕。至清中期,五毒與鐘馗、鐘馗與端午已經緊緊地綁定在了一起。大量“鐘馗祛五毒”壓勝錢(圖3)出現于此時期,說明鐘馗從宗教、文學、藝術領域向民間生活的方方面面滲透。

五、鐘馗與世俗文化內容的融合

鐘馗由嚴肅的驅鬼祛祟的神祇,逐漸“俯下”身段,與普通民眾的生活相聯系,并且在“嚴肅可怖”的面孔下,慢慢滋生出“賜福天官”的“平易近人”的樣貌。

元鄭廷玉《包待制智勘后庭花》第四折中有“增福祿、畫鐘馗”〔44〕句。再如明周憲王朱有燉的《福祿壽仙官慶會》,描寫福祿壽三仙官召鐘馗蕩除妖祟,然后三仙官為人間賜福添壽。雜劇《慶豐年五鬼鬧鐘馗》主要以迎吉祥、慶豐年、頌恩德為主旨。鐘馗與蝙蝠的圖像應該是根據具體的文本才能創作出來。在清煙霞散人《斬鬼傳》中,鐘馗自刎后唐天子追悔莫及,封他為驅魔大神。鐘馗在從陰間返回陽間經過奈何橋時,一個小鬼自薦能知鬼的所在,情愿做鐘馗的向導,表白生前為田間鼴鼠,因與鷦鷯賭賽,飲奈何水可變蝙蝠〔45〕。正如白居易《喜老自嘲》所言“毛龜蓍下老,蝙蝠鼠中仙”,自古對蝙蝠就飽含褒揚。當鐘馗與蝙蝠、福文化產生關聯后,一發不可收拾。鐘馗與蝙蝠、照鏡、蜘蛛、福祿等圖像開始并置在一起。

朱見深《歲朝佳兆圖》(圖4)上題:“柏柿如意。一脈春回暖氣隨,風云萬里值明時。畫圖今日來佳兆,如意年年百事宜。成化辛丑(1481)文化殿御筆。”鈐蓋“廣運之寶”朱文印。鐘馗一手持如意,一手扶小鬼肩,雙目看向面前飛舞的蝙蝠。小鬼手戴金鐲,捧著朱盤,盤內有雙柿和柏葉。背景筆墨甚少,僅渲染出蒸騰繚繞的云氣。成化帝御筆親繪的鐘馗圖顯示了鐘馗可保“百事如意”的迎福法力。正如前文明皇頒賜鐘馗像的詔告一樣,帝王家(成化帝的繪畫、周憲王的慶賞劇)的推廣力是巨大的。

鐘馗從儺儀中專職驅疫的神祇,以明皇夢鐘馗為基礎,完成了圖像的建立。至明清時期,鐘馗題材的小說、戲劇繁盛。鐘馗啖鬼的猙獰形象逐步減弱,鐘馗迎福的作用漸漸加強。驅祟與迎福,這兩者猶如硬幣的兩面,此前多強調鐘馗的驅癘,而后期多強調驅癘之后的迎福。

再如王素《年景挑圖》(圖5)中,幾位民間藝人走千家串萬戶跳儺,一人敲鑼,招攬家中人出門觀看。這一家老老少少被儺儀鼓聲吸引,走出家門,圍攏觀看。三個藝人頭戴面具,一手持葫蘆杖,高額白須,一手持笏板,黑面虬髯,一手捧元寶,美髯笑面。從三人所戴面具中可以清晰分辨出,從左至右,分別為壽星、鐘馗、祿星。正如《渭南縣志》載“除夕,優人扮鐘馗,遍詣人家,鳴鑼擊鼓,曰驅鬼”〔46〕。從圖中可見鐘馗在民間已經取代了福星的位置。

小結

從明皇之“痁”“抱疾”,可見鐘馗最初的指向是驅除與病痛有關的邪祟,其可能起源于商周“招弭以除疾病”的男巫或是“索室驅疫病”的方相氏。隨著民間鐘馗驅病厄形象確立后,機緣巧合,借助黃幡綽或巫醫“之力”,又回傳至宮廷,得到統治者認可,頒賜鐘馗畫與官方賜歷日表舊俗結合,實現了鐘馗圖像的推廣。

張天師端午驅五毒的職責,被后來居上的鐘馗“接手”。至清中期五毒與鐘馗,鐘馗與端午的聯系已經相當緊密。

鐘馗形象的內涵逐步豐富,與世俗漸漸貼近,在辟邪驅鬼的“職能”之外,在民間樹立起“捧著平安,頂著吉慶”〔47〕的福神形象。

注釋:

〔34〕沈括《夢溪筆談》,上海古籍出版社2013 年版,第305 頁。

〔35〕文震亨《長物志》,中華書局2017 年版,第116 頁。

〔36〕翁同龢《翁同龢日記》,中華書局1992 年版,第2075 頁。

〔37〕“墨妝”類似于驅儺中的染面,如孟郊《弦歌行》:“驅儺擊鼓吹長笛,瘦鬼染面惟齒白。”

〔38〕周密《武林舊事》,中國商業出版社1982 年版,第47 頁。

〔39〕《錢塘縣志》(三十六卷·清康熙五十七年刻本),《中國地方志民俗資料匯編》,北京圖書館出版社1995 年版,第594 頁。

〔40〕《甫里志》(二十四卷·清乾隆三十年刻本),《中國地方志民俗資料匯編》,北京圖書館出版社1995 年版,第391 頁。

〔41〕《江都縣志》(三十二卷·清乾隆八年刻本),《中國地方志民俗資料匯編》,北京圖書館出版社1995 年版,第492 頁。《富陽縣志》(二十四卷·清光緒三十二年刻本),《中國地方志民俗資料匯編》,北京圖書館出版社1995 年版,第610 頁。

〔42〕《盱眙縣志略》(不分卷·民國二十五年刻本),《中國地方志民俗資料匯編》,北京圖書館出版社,1995年版,第537 頁。

〔43〕在很多資料中,均指出在乾隆二十二年(1757)的瘟疫中,因死人無數,民間就將鐘馗請出來捉鬼,由此形成了端午節掛鐘馗的習俗。如舒惠芳:《紅丹門神—佛山木版年畫》,廣東教育出版社2012 年版,第66 頁。沈昌明:《徽州—方言詞匯與民俗文化研究》,上海交通大學出版社2016 年版,第69 頁。兩文中均將終葵出現于端午的時間指向了乾隆二十二年(1757),但均沒有展開詳論。

〔44〕夏于全主編《唐詩宋詞元曲》(第5 輯“元曲”),延邊人民出版社2000 年版,第2603 頁

〔45〕此處似脫胎于《莊子·逍遙游》“鷦鷯巢于深林,不過一枝;偃鼠飲河,不過滿腹”。

〔46〕轉引自孫景琛《中國樂舞史料大典雜錄編》,上海音樂出版社2015 年版,第589 頁。

〔47〕語出《天下樂·鐘馗嫁妹》,詳見中國戲曲學院編:《京劇選編》(第九集),中國戲劇出版社1990 年版,第143 頁。