劉道醇論山水“遠”境

樊波

南京藝術學院美術學院教授、博士生導師

劉道醇(大梁即今河南開封人,約1028—1098),著有《圣朝名畫評》及《五代名畫補遺》。這兩部繪畫史論著述的編纂體例以繪畫題材(即人物、山水林木、獸畜或走獸,花木翎毛、鬼神、屋木)為綱,進而又以分品(神、妙、能)的形式對五代和北宋時期的畫家作了比較詳盡的評述。其中包含了不少精彩的美學見解,對山水“遠”境的論述就是突出的例證。

劉道醇在考察了山水畫的審美風貌時,進一步探討了山水畫以“遠”為著的構圖方式。正如有的學者所言,“遠”是一個標志意境內涵的概念,山水構圖之“遠”就顯現了一種突破有限物象的意境美感。

實際上,南朝宗炳就曾提出過“張素遠映”的命題,后來姚最也曾作過類似的論述。直至宋代郭熙提出著名的“三遠”說,構成了一個以“遠”為概念標志的意境學說。在這一學說形成過程中,劉道醇關于山水“遠境”的論述構成了一個重要環(huán)節(jié)。宗炳雖然首創(chuàng)山水之“遠”的學說,卻空其實對,并無作品可加驗證。據張彥遠所言,在宗炳時代,山水尚處于極不完善的初創(chuàng)階段:“其畫山水,則群峰之勢,若細飾犀櫛,或水不容泛,或人大于山,率皆附以樹石,映帶其地,列植之狀,則若神臂布指。”或按朱景玄之言:“山水草木,粗成而已。”這是講這一時期山水造型不合比例,極不自然,若就“水不容泛”,“人大于山”而言,要想表現“遠境”似乎是很困難的。隋唐山水畫有了重大發(fā)展,不僅出現了具有個體風格的畫家,而且山水“遠境”的展示有了付諸實現的可能。這在唐代的一些繪畫著述中進一步反映出來。如彥悰在《后畫錄》中評展子虔曰:“遠近山川,咫尺千里。”又如朱景玄在評張璪山水時曰:“其遠也,若極天之盡。”張彥遠在《歷代名畫記》中評朱審山水曰:“平遠極目。”山水畫發(fā)展到宋代已臻高峰,因而關于山水遠境的論述驟然增多,匯為洋洋大觀。黃修復在《益州名畫錄》中評李升曰:“寫蜀境山川平遠。”又引杜甫詩評:“尤攻遠勢古莫比,咫尺應須論萬里。”沈括評董源山水“尤工秋嵐遠景”,評巨然山水“遠觀則景物燦然,幽情遠思,如睹異境”。而劉道醇論山水“遠境”的言論則顯然更為突出,比比皆是。不妨引證如下:

觀山木者,尚平遠曠蕩。

評孫懷悅曰:

氣格清峭,理致深遠。

評李成山水曰:

掃千里于咫尺,寫萬趣于指下。

知咫尺之間,奪千里之趣。

李成之筆,近視如千里之遠。

評范寬山水曰:

平遠多峻。

評許道寧繪畫曰:

一樹林,二平遠,三野水,皆造其妙。

山有體,水有流意,而自近至遠。

松柏草竹,交相掩映,旁分小徑,遠至幽墅,于野逸之景甚備。

評趙干山水曰:

長于布景……深得浩渺之意。

評李隱山水曰:

復有平遠之趣。

狀千里之山。

評燕文貴的作品《舶船渡海像》曰:

風波浩蕩,島嶼相望,蚊蜃雜出,咫尺千里,何其妙也。(《圣朝名畫評》)

應當說,劉道醇關于山水遠境的論述,上承宗炳之說,下開郭熙“三遠”之論。在劉道醇看來,山水表現“遠境”,就會“生趣”,就會“造其妙”,就會“有曠蕩”“浩渺之意”,一句話,就會“自近至遠”,突破有限景物通向“千里”之外的無限境界。需要強調的是,這些論“遠”言論并不是前人見解的理論重復,而是依托宋代山水畫高度發(fā)展和實踐經驗的思想升華,正如同樣一句話,具有不同閱歷的人往往說出包含不同意味一樣。劉道醇對于山水遠境的闡發(fā)更加貼切山水創(chuàng)作的審美經驗,其中包含著的思想意蘊要比宗炳等人高得多,也深刻得多。

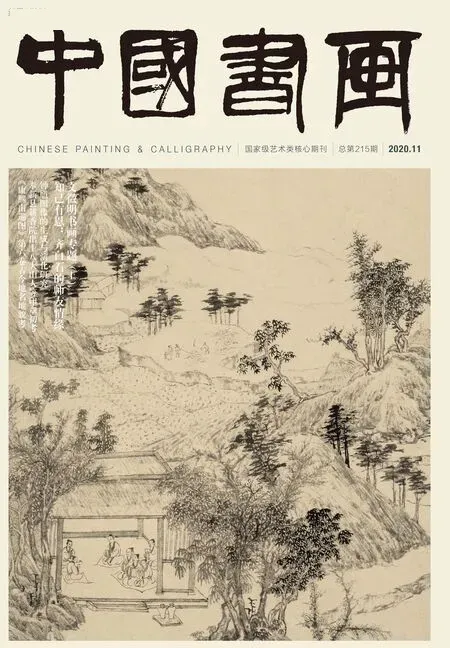

[五代]董源 夏山圖卷 49.4cm×313.2cm 絹本墨筆 上海博物館藏

唐代朱景玄對繪畫意境也有一些論述,但大都還是一種抽象闡發(fā),劉道醇上述有關山水“遠境”的見解則將之大大充實起來,拓展開來。相對于同時代郭熙而言,劉道醇雖未從理論上明確提出“三遠”說,但從他對于山水畫家構圖的評析來看,實際上已然揭示了“三遠”的基本原則。例如他在評析李成山水時曾引一首詩曰:“六幅冰綃掛翠庭,危峰疊嶂斗崢嶸。卻因一夜芭蕉雨,疑是巖前瀑布聲。”所謂“危峰疊嶂斗崢嶸”,顯然意味著一種“高遠”之境。他評范寬山水時還說“范寬之筆,遠望不離坐外”“好畫冒雪出云之勢”,這也是一種“高遠”勢態(tài)。此外他說巨然山水“古峰峭拔,宛立風骨”,又說李隱山水“其勢超拔,截空而立”,說翟院深山水“有竦突之勢”,這都是對“高遠”勢態(tài)的極好描述。上述所引材料中(對孫懷悅評述)已有“深遠”的提法。他評龐崇穆的山水時說:“林巒草竹溪谷嶝道,莫不精備。”唐代朱景玄對之亦有精到之論。如評張璪山水“其山水之狀,則高低秀麗,咫尺重深”。又評朱審山水曰:“其峻極之狀,重深之妙,潭色若澄……咫尺之地,溪谷幽邃。”這顯然都是對一種“深遠”之境的描述。劉道醇“深遠”之論沿此而來。劉道醇關于“平遠”的概念更是屢屢提及(見前文所引),并也伴有相關概念的感性描述。而他所撰的《五代名畫補遺》則進一步將“三遠”作了更具概括意味的論述。這些論述不是辨別“三遠”之異,而是合“三遠”為一體,認為有的畫家能匯“三遠”為一圖,如他引荊浩與青蓮寺沙門大愚二人(因后者“乞畫于浩”)互贈詩曰“天邊縱遠峰,近巖幽濕處”“峰巒次第成”“山根到水平”,就是“三遠”合于一圖的表述。再如他評述關同山水時說“上突巍峰”“卓爾峭拔”“疏擢之狀,突如涌出”。宋代李廌在《德隅齋畫品》中亦說關同山水“大石叢立,矻然萬仞”“四面斬絕,不通人跡”。這就是“高遠”。劉道醇還說關同“下瞰窮谷”“嶝道邈絕”,也即李廌所謂“深巖委澗”(評關仝《仙游圖》),這就是“深遠”。還評關同“林麓土石,加以地理平遠”。這同樣是“三遠”合為一體,匯于一圖。按照宗白華的說法,中國畫“三遠”之法就是為了“觀照全整的律動的大自然”“把握一片客觀的全整宇宙”“以攬自上至下的全景”。劉道醇等人的論述就展示了這種全整的宇宙之境。由此看來,后來郭熙提出的“三遠”說并非是一種理論獨創(chuàng),而是在前人(尤其是劉道醇)的思想以及宋代山水實踐基礎上的一種理論提升和總結。從某種意義上講,劉道醇才是“三遠”說的審美先導。