吳門畫派詩畫中的茶事

◇ 劉耕

飲茶之習俗在中國古代有著非常悠久的歷史。唐宋以來,文人越來越多地參與到茶事之中,將飲茶發(fā)展為一種充滿審美意趣的生活方式,在品茶中澄凈心靈,獲得充盈的生命體驗。而圍繞茶事,亦誕生了大量的詩文和繪畫。吳門畫派即有大量“茶事圖”存世,亦撰寫了大量關于茶事的詩歌。這些繪畫與詩歌不僅呈現(xiàn)出吳門文人品茶之情境,更表達出他們對生活之淡泊自適的喜好、對心靈之寧靜澄明的頤養(yǎng)。品茶題材詩畫的大量出現(xiàn),與吳門文人的生活理想有著密切的關聯(lián)。

一、吳門畫派的茶事圖

關于茶事的繪畫可上溯至唐代,如閻立本的《蕭翼賺蘭亭圖》,不過此畫已佚,現(xiàn)有宋人臨本。現(xiàn)藏臺北故宮博物院的《宮樂圖》則描繪了宮廷仕女品茶奏樂的場景。圖中,宮女們圍坐一張長桌旁,桌中置一大茶釜,有宮女正持長柄茶勺從茶釜中舀茶水,另有宮女捧瓷茶碗待飲。宋代和元代繪畫中,關于茶事的繪畫也不少見,如故宮博物院藏《盧仝烹茶圖》。

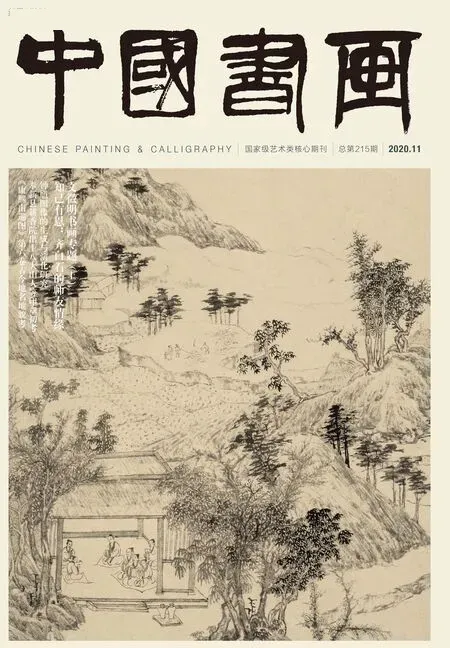

[明]文徵明 真賞齋圖卷 36cm×107.8cm 紙本設色 1549年 上海博物館藏款識:嘉靖己酉秋,徵明為華君中甫寫《真賞齋圖》,時年八十。鈐印:徵仲父印(白)停云館(白)文徵明印(白)

不過,到明代的吳門畫派,“茶事”這一題材迎來了它的巔峰。明代飲茶的方式較之前代有所不同。《萬歷野獲編》載:“飲茶精潔無過于近年,講究既備,烹瀹有時,且采焙俱用芽柯,無碾造之勞,而真味畢現(xiàn)。蓋始于本朝,然在宋已有之,特以散片為下等,故搢紳皆不貴之耳。”〔1〕宋人將茶經碾碎烘焙等種種工序,制為團茶,以為上品,故有“大小龍團”等貢茶,而散片則為下品。唐陸羽《茶經》中即敘述造團茶之工序,即“采之,蒸之,搗之,拍之,焙之,穿之,封之,茶之干矣”。宋代蔡襄之《茶錄》,黃儒之《品茶要錄》,以及傳為徽宗所作之《大觀茶論》中均對團茶的制造和吟詠頗有討論。明太祖朱元璋認為制造龍鳳團茶勞民傷財,故下詔罷造龍團。“國初四方供茶,以建寧、陽羨茶品為上。時猶仍宋制所進者,俱碾而揉之,為大小龍團。至洪武二十四年九月,上以重勞民力,罷造龍團,惟采茶芽以進。”〔2〕龍團茶的罷造影響到茶的飲用方式。“今人惟取初萌之精者,汲泉置鼎,一瀹便啜,遂開千古茗飲之宗。”〔3〕故明人直接采摘芽茶以煮沸之泉水泡飲,形成一種普遍的風尚。沈周《石鼎》詩道:“老夫飽飯需茶次,笑看其間水火攻。”〔4〕即以石鼎煮沸水泡茶。這種煮茶泡茶之法無須經過碾造之工序,在沈德符看來,精致簡潔,且能保留茶的真味。《長物志》亦稱:“而我朝所尚又不同,其烹試之法,亦與前人異,然簡便異常,天趣悉備,可謂盡茶之真味矣。”〔5〕不僅簡便,且得天趣。總之,明代的飲茶法不僅無制造團茶之勞煩,飲用時也無須炙茶、碾茶、羅茶等復雜程序〔6〕,便于文人悠閑而為,又保留了茶葉原本的形、色與味道等。茶具也多有變化,如因泡茶之需要,而出現(xiàn)各式之茗壺,尤以宜興之紫砂壺為上品。《陽羨茗壺系》稱:“壺于茶具,用處一耳,而瑞草名泉,性情攸寄,實仙子之洞天福地,梵王之香海蓮邦。審厥尚焉,非曰好事已也。故茶至明代,不復碾屑和香藥制團餅,此已遠過古人。近百年中,壺黜銀錫及閩豫瓷,而尚宜興陶,又近人遠過前人也。”〔7〕在周高起看來,茶并非一種個人的愛好,而是性情之所寄,如道教的仙境和佛教的凈土一般,可以為人提供生命的寄托。明代飲茶之方式,優(yōu)于前人;與之相應,明代所尚之宜興陶壺,在趣味上也遠勝過前人之茶具。

總之,明代的飲茶方式大大簡化了茶的工序,淡化了茶藝的技巧性,亦使茶的味道更加清淡。品茶者的注意力亦從感官的刺激上更多轉向心靈的涵泳優(yōu)游,轉向茶事的意境和氛圍。由此,也促成了此類題材繪畫的轉變。

吳門畫派關于“茶事”的繪畫達幾十幅。這些“茶事圖”分為兩類:一類是直接以茶為題的繪畫,如《品茶圖》《茶事圖》等;一類是雖不以“茶”為名,但對“茶事”有所描繪的繪畫。

第一類繪畫有沈周《醉茗圖》《為吳匏庵寫虎丘對茶坐雨圖》,文徵明《茶事圖》(現(xiàn)藏臺北故宮博物院)、《品茶圖》(現(xiàn)藏臺北故宮博物院,疑為仿作)、《茶具十詠圖》(現(xiàn)藏故宮博物院)、《喬林煮茗圖》(現(xiàn)藏臺北故宮博物院)、《惠山茶會圖》(現(xiàn)藏故宮博物院)、《林榭煎茶圖》(現(xiàn)藏中國國家博物館)、《烹茶圖》,唐寅《品茶圖》(現(xiàn)藏臺北故宮博物院)、《事茗圖》〔8〕(現(xiàn)藏故宮博物院),仇英《煮茶圖》(現(xiàn)藏上海博物館)、《煮茶論畫圖》(現(xiàn)藏吉林省博物館)、《趙孟頫寫經換茶圖》(現(xiàn)藏美國克利夫蘭美術館)、《換茶圖文徵明書心經合璧》(現(xiàn)藏臺北故宮博物院,疑為仿作),陸治《烹茶圖》。等等。

[明]文徵明 絕壑高閑圖 148.9cm×177.9cm 紙本設色 1519年 臺北故宮博物院藏款識:己卯四月望,徵明寫《絕壑高閑》。鈐印:文徵明印(白)悟言室印(白)

第二類繪畫有沈周《芝鶴圖》,唐寅《山水冊》《琴士圖》,文徵明《吉祥庵圖》《猗蘭室圖》《影翠軒圖》《真賞齋圖》,仇英《東林圖》《畫園居圖》等等。

在這些圖像中,除《惠山茶會圖》等繪畫中,茶事是發(fā)生于郊游之地,其他的圖中,茶事往往在文人書齋中進行,和觀畫、焚香等活動一起展開。這些繪畫幾乎都沒有直接對飲茶的描繪,而是通過童子煮茶等活動,以及精潔的茶具等來暗示飲茶的發(fā)生。

沈周《芝鶴圖》中,風爐之上正放置著一把單柄壺,應是正燒茶湯中。《東莊圖》冊之《拙修庵圖》中,銅爐之上放置著單柄提梁壺,桌上則擺著茶盞、茶托、茶壺等茶具,梁上懸著的似乎是裝泉水的泉罐。

唐寅畫中飲茶場景的描繪頗多。如《事茗圖》〔9〕中,陳事茗桌上放置著提梁茶壺和茶盅,俱為白色。陳事茗似在沉思,亦似在回味。童子在風爐旁揮扇扇火,茶幾上擺滿各式茶具。《品茶圖》〔10〕中,巖樹叢密之下,茅屋中一文士戴幅巾而坐。畫中共有三個事茶的童子,正屋中童子在風爐旁煮茶,爐上一只白色提梁壺。側屋中兩童子,一個提著一只執(zhí)壺,另一個則注視著茶碗和茶匙(或為箸)。這一畫面似乎為點茶,即將茶末置入碗中,一邊以湯瓶倒沸湯,一邊以箸擊拂水面,攪拌茶末與茶湯,湯面泛起浮沫如雪乳。點茶在宋代頗為流行,明代隨著飲茶方式的轉變,點茶法已越來越少見。唐寅《山水冊》一開〔11〕中,童子正以火?往風爐中夾炭火,爐旁有茶碾、茶罐、茶托和茶碗,還有一只筥,應為裝炭之用。其中茶碾為碾碎茶餅成末而用。泉罐為青銅器,內置杓,造型比較像罍。這里描繪的整個煮茶的情境,器具多與《茶經》中所敘之器物相似,顯得比較古雅,亦非明代中后期所常見之飲茶法。圖未必是對真實飲茶場景的描繪,也可能是參照古代繪畫而作,或許是根據(jù)文獻如《茶經》等所形容的器物與事類而作。他為楊季靜所畫的《琴士圖》中,同樣有煮茶的畫面,畫面中也陳列著各種斑駁的青銅器,古意盎然。

絕壑高閑圖(局部)

[明]文徵明 蘭亭序圖卷 20.8cm×77.8cm 紙本設色 1532年 遼寧省博物館藏鈐印:文仲子(白)悟言室印(白)

文徵明《惠山茶會圖》〔12〕中,泉水上有草亭遮蔽,亭畔一張長方桌,上面羅列各種茶具,有青銅的泉罐,茶床,茶刷,茶盅與茶托,似乎為冰裂紋青瓷的執(zhí)壺等,風爐上則有一白色的湯壺正在煮茶湯,種種器皿,都頗為精致典雅,亦比較符合明代的飲茶習慣。又文徵明《茶具十詠圖》,此圖題詩等與臺北故宮博物院所藏《茶事圖》〔13〕完全一樣,區(qū)別在于畫面。其中,《茶事圖》繪兩文士對坐于長方桌兩側,一文士手握白色茶盅,另一文士身前有茶壺(據(jù)顏色或為砂壺)與茶盅。右側室中有童子燒茶,爐上是一把單柄砂壺。另一幅藏于臺北故宮博物院的《品茶圖》,飲茶情境與此幅相似,同樣是文士對坐,區(qū)別是兩只茶盅都置于桌上,爐上之壺的造型有些怪異。而故宮博物院的《茶具十詠圖》,則是文士獨坐于席上,身畔有白色的茶壺,以及茶托與茶盅。左側屋中童子正以火筴送炭。

這些茶事圖無論是否以茶事還是品茶為題,其畫面的重點并不在品茶之上,而旨在表現(xiàn)一種理想的文人生活。不過,品茶在這種生活以及圖像中卻有特別的意義。與茶相關的母題的存在,使視覺性的圖像中增加了“味”的想象。它提醒觀者,畫中的文人生活不僅包含可見的書畫器物等,亦包含不可見的“味”的享受。因而,當觀者沉浸于畫中的氛圍,通過想象,他的其他感官亦被調動起來。如吳門畫派畫中常有聽泉、聽風等母題,是以圖像來表現(xiàn)聽覺。而焚香、煮茶等母題,則是對嗅覺和味覺的暗示。如此一來,審美的體驗更全面、更豐富,而觀者亦更能浸入繪畫的情境之中。

但茶之味不僅限于味覺。“味”亦代表了一種對日常生活的整體的審美體驗。它使觀者跳出對具體物象的觀照,通過其心靈和想象,獲得對其生活之整體情調和意蘊的把握。我們在吳門畫派的齋室圖中可以看到,畫中人的目光,往往不在茶、不在畫,不在任何一件具體的事物上,而是朝向友人,或面向畫面虛空處。唐寅《事茗圖》題詩道:“日長何所事,茗碗自賚持。料得南窗下,清風滿鬢絲。”茗碗在手,文人賞的是日長無事,清風拂面,悠游自在的心境。

二、詩與畫:茶事與文人生活

吳門文人之所以如此強調茶事的意義,并對其進行大量的描繪,其實是以茶為寄托。正如上文所言,茶之味關系到文人日常生活的整體情調和意蘊。對茶的喜好,是在表達對一種審美化的日常生活的向往。

吳門文人有大量關于飲茶的詩歌。如沈周詩道:“細吟滿啜長松下,若使無詩味亦枯。”〔14〕松下長坐,汲泉煮茶,口齒噙香。不過,品茶之中,詩人所喜好的并非僅是茶的味道,更是在品茶之雅事中妙契于心,又吟之于口的詩情。眼前的清景,口中的清味,喚起詩人的無限詩思,賦予茶事更豐富的意味。

沈周還有詩道:

松寮竹榻古且靜,人影凌亂燈含葩。殷勤小行頗展敬,釃酒莫及先烹茶。更添香炷侑清啜,坐久不覺蒲牢撾。三杯破凍聊爾耳,俗慮脫臆如人爬。浮生歲月聚散過,撫事感老徒興嗟。凈方頻來亦夙契,敢惜片語償煙霞。〔15〕

悠悠靜夜,詩人與老僧共坐承天寺中,松寮竹榻,焚香烹茶,吟賞煙霞,細品其中滋味,不覺鐘聲之響。茶不僅清除寒意,亦助人洗脫胸臆。俗慮一清后,詩人心中泛起浮生聚散,年華老去的感喟。茶之清味,蕩滌塵垢,激活了心靈的詩興,使詩人對人生忽然有了更灑脫曠達的領悟。

又如唐寅《和沈石田落花詩其八》道:“匡床自拂眠清晝,一縷茶煙揚鬂絲。”茶煙繚繞,與悠然的心境相應。唯有閑來無事,才能消受此懶散悠緩之樂。

文徵明詩文中關于茶的記敘更多。無論是閑居獨處,還是和友人小集,茗飲都是他頗為喜好的雅事;而友人也知其所嗜,或以茶相待,或相邀茶會,或寄送好茶與名泉,以遂其好。如1505年,宜興吳大本寄茶與徵明,而鄭太吉則雪夜送惠山泉來。泉水到時,徵明即酌泉試吳大本茶,詩道:

醉思雪乳不能眠,活火砂瓶夜自煎。白絹旋開陽羨月,竹符新調惠山泉。地爐殘雪貧陶榖,破屋清風病玉川。莫道年來塵滿腹,小窗寒夢已醒然。〔16〕

清泉佳茗既至,徵明迫切想一嘗滋味,乃至不能入睡,起來親自煎茶。佳茗入腹,洗凈妄念煩塵,蘇醒夢中之人。

這里砂瓶不知是否指紫砂壺。“白絹”句,陽羨指形容吳大本所寄之陽羨茶,月形容“團茶”之形,白絹則表示保藏之精良。陽羨茶古來即為名茶。五代毛文錫《茶譜》即載常州有“陽羨春”茶。竹符調水,則用當時茗事之典故〔17〕。惠山泉為名泉,唐張又新《煎茶水記》載:“無錫縣惠山石泉水第二。”〔18〕“活火砂瓶”的煮茶法,《陽羨茗壺系》中曾盛贊,所謂“壺供真茶,正在新泉活火,旋淪旋啜,以盡色、聲、香、味之蘊”〔19〕。不過,這里文徵明所飲若為團茶,則此“煎茶”可能類似唐代之法,將茶末投入沸水中煎飲。考慮到詩詞用典的習慣,明代飲茶風俗,以及文徵明自己繪畫中對茶事的描繪,這里所謂“陽羨月”,也未必真是團茶,可能只是對陽羨茶的指代。

攜惠山泉烹陽羨茶,為吳中之樂事。昔日,蘇軾即有詩句,暢想這一雅趣:“雪芽為我求陽羨,乳水君應餉惠山。”〔20〕文徵明《煮茶》詩道:“絹封陽羨月,瓦缶惠山泉。至味心難忘,閑情手自煎。地爐殘雪后,禪榻晚風前。為問貧陶谷,何如病玉川。”〔21〕詩中描繪與用典均與前首相似,又云“至味心難忘”,可知對惠山泉煮陽羨茶之滋味念念不忘。

文徵明49歲曾同諸友赴惠山酌泉試茗,詩道:“千年遺智在,百里裹茶來,洗鼎風生鬢,臨蘭月墮杯。解維忘未得,汲取小瓶回。”〔22〕清風吹鬢,明月在手,何等瀟灑落拓。又《煎茶》詩道:“老去盧仝興味長,風檐自試雨前槍。竹符調水沙泉活,瓦鼎然松翠鬣香。黃鳥啼花春酒醒,碧桐搖日午窗涼。五千文字非吾事,聊洗百年湯餅腸。”〔23〕待清茶洗凈臟腑后,觀萬物自得,任光陰悠然。

文徵明《茶具十詠》,為追和皮日休陸龜蒙所作。詩與序題于圖上,詩意與畫意交融互滲。

畫上題記道:

嘉靖十三年歲在甲午,谷雨前三日,天池虎丘茶事最盛,余方抱疾偃息一室,弗能往與好事者同為品試之會。佳友念我,走惠二三種,及乃汲泉吹火烹啜之,輒自第其高下,以適幽閑之趣。偶憶唐賢皮陸輩茶具十詠,因追次焉。非敢竊附于二賢后,聊以寄一時之興耳,漫為小圖遂錄其上。衡山文徵明識。〔24〕

徵明雖因病不能與友人同赴茶會,但得佳茗之饋,亦得以在家中自烹自酌。

昔日,皮日休以《茶中雜詠》十首寄送陸龜蒙,而陸龜蒙亦作十首相和,一時傳為佳話。在皮日休看來,茶具應形之于詩,方不致有缺憾。這些詩雖名《茶具十詠》,但只有“茶籝”“茶灶”“茶焙”〔25〕“茶鼎”〔26〕“茶甌”〔27〕等為茶具,如“茶塢”為種茶之所,“茶人”謂采茶者,“茶筍”指芽茶,“茶舍”為煮茶之屋舍,而“煮茶”則描寫煮茶之活動,皮詩中道:“香泉一合乳,煎作連珠沸。時看蟹目濺,乍見魚鱗起。”其中,“連珠沸”“蟹目濺”“魚鱗起”均形容茶湯沸騰之情狀,《茶經》載:“其沸如魚目,微有聲,為一沸。緣邊如涌泉連珠,為二沸。騰波鼓浪,為三沸。”〔28〕第二沸時應“出水一瓢”,以竹筴攪拌茶湯中心,將茶末從中心倒入,當燒至滾沸,“勢若奔濤濺沫”,則以之前舀出的水倒入,“而育其華也”,因此而形成的波紋,應與“魚鱗起”比較相似。由此可知,皮日休詩中所敘的煮茶,基本和陸羽強調的方式相合。

山莊客至圖軸(局部)

皮日休在詩中詠嘆茶對于自己生活的重要性,“每為遇之疏,南山掛幽夢”,茶葉喚起自己“悠然見南山”的歸夢。“滿此是生涯,黃金何足數(shù)”,不以黃金為貴,只望在品茶中寄托自己的生涯。

陸龜蒙和詩中,《茶甌》一首道:“豈如珪璧姿,又有煙嵐色。”唐代的茶甌之底多為玉璧形,故稱“珪璧姿”。煙嵐色形容瓷器燒制之精美,色如煙嵐。《煮茶》一首道:“閑來松間坐,看煮松上雪。時于浪花里,并下藍英末。傾余精爽健,忽似氛埃滅。不合別觀書,但宜窺玉札。”詩人志趣高潔,閑坐松間,以松雪煮茶,不僅清爽自己的精神,更滌除內心沾染的塵埃。

文徵明的和詩,亦是對品茶者之人生旨趣的全面展示。如《茶舍》道:“夜聞林豹啼,朝看山麋逐。粗足辦公私,逍遙老空谷。”〔29〕形容茶舍中逍遙物外,融身于自然中,與麋鹿為友的生活。又《茶焙》一詩道:“體既靜而貞,用亦和而燠。朝夕春風中,清香浮紙屋。”以君子之德性形容“茶焙”,有貞靜之品質,一旦能得到任用,也能有平和溫熱之功,德風之“清香”隨春風滿溢。而《煮茶》詩則道:“花落春院幽,風輕禪榻靜。活火煮新泉,涼蟬墮圓影。破睡策功多,因人寄情永。仙游恍在茲,悠然入靈境。”〔30〕在幽靜的氛圍中,詩人活火煮茶,看一輪月影墮于清泉中。對他而言,茶不僅消除困意,亦可寄托情感,更能帶引人的精神超越至一片“靈境”,仿佛一場仙游之旅。精神的超越與品茶中心靈的澄凈有關。在《茶具十詠圖》中,青山之下,松柏之間,有書齋二間。文人獨坐于席上,身畔擺放三件茶具。童子在側室煮茶。文人的目光飄于畫外,精神仿佛超越至“靈境”。而靈境并非遙遠不可及之地,就是當下悠然恬淡的意境。

三、茶與文人境界

在吳門文人的茶事中,茶多與閑靜的意趣相關。文徵明詩道:“就中別有閑緣在,竹榻風爐自煮茶。”〔31〕《中庭步月圖》題道:“十月十三夜與客小醉,起步中庭,月色如晝。時碧桐蕭疏,流影在地,人境俱寂,顧視欣然,因命僮子烹苦茗啜之。還坐風檐,不覺至丙夜。東坡云:何夕無月,何處無竹柏影,但無我輩閑適耳。”〔32〕閑靜之中,宜烹茶飲啜,久坐細品。世間自有清景無限,但人們種種操持忙碌,心靈為煩擾所盤踞,任月色竹影滿目,也無心觀瞻。“閑適”意味著一種人生哲學上的取向,亦是文人的一種人生境界。繁忙之人陷溺在塵世的渦流中,處在與人、物一種緊張的關系下,任美景與時日在身旁匆匆而逝,這是一種生命的耗喪。“閑適”之人則能將心靈從外物的拘攣中解縛出來,滌除塵垢,以心靈昭明之覺性來觀照萬物,體會萬物流轉生滅之幻美中的深意,使生命獲得一種超越感和永恒感,譬如月光與竹柏影,夕夕處處常在,俗人無“閑適”,則不可見。文徵明詩道:“書卷茶爐百慮融。”〔33〕說茶能消融人種種的煩慮。而靜,除了心靈的平寧外,亦表達一種超越外在表現(xiàn),呈露湛然心體的境界。“靜”作為理學、心學與禪宗共同強調的心性功夫,雖然具體內容不同,但都追求通過靜養(yǎng)來顯現(xiàn)一個真實的、恒常的心體或性體,而非停留于“靜”的表象和形式。心性澄靜,即可不被外物擾亂,從容應物。文人在品茶中,多次提到通過茶的清醒和洗滌,洗出澄澈之心,觀照外物。

飲茶涉及味覺,在中國古代哲學與詩文中,“味”常常與心靈微妙的契會相關。如《老子》說:“道之出口,淡乎其無味。”“淡乎其無味”,形容道不具有五味等具體的味道,當然,也不具備具體的聲音和形象。對道的體悟應超越感官的表象,在心靈的寧靜與淡泊中去領會道。蘇軾提出“發(fā)纖秾于簡古,寄至味于淡泊”。最高妙的味道寄寓于淡泊的風格和意境中。超越色聲香味之感官和形式美,疏煙淡墨,逸筆草草,自有一種深遠意味。而“茶之味”符合文人這種訴求。文徵明在詩中寫道:“貧有茶香適淡歡。”〔34〕茶香,與詩人淡泊之歡樂相融適。又道:“茗杯書卷高人味,爭遺朱門肉食知?”〔35〕茗杯書卷之中的淡泊意味,唯高人能體會,非縱情酒肉享樂之輩所能知。

[明]文徵明 山莊客至圖軸 87.5cm×27.3cm紙本設色 1522年 遼寧省博物館藏款識:嘉靖壬子秋日,徵明。鈐印:徵明(白)衡山(朱)

[明]文徵明 深翠軒圖卷 23.8cm×78.2cm 紙本設色 1518年 故宮博物院藏款識:孫生詠之視余深翠詩文一卷,國初諸名公為吾鄉(xiāng)謝孔昭作。卷首題顏篆楷各二字,篆出滕待詔用衡,楷出詹中書孟舉。記文三首,首為俞都昌有立,次解學士大紳,又次王文靖汝玉,皆出親書。卷中諸詩亦多名人字畫,皆精謹可愛。蓋一時諸人皆勝國遺材,故形諸篇翰,猶有前輩典刑,自洪武己巳至今百又三十年矣。尾首完好獨逸其畫,詠之徵余補為此圖。竊念孔昭以繪事得名,卷中之畫必亦名筆,顧余陋劣,烏足以承其乏哉。雖然,曽子固記醒心亭,自以得附名歐公之次為幸,然則安知區(qū)區(qū)之名,他日不附諸公以傳耶?正德十又三年,歲在己卯二月既望之夕,張燈記此,徵明。鈐印:文徵明印(白)停云生(白)

明代的飲茶,恰恰保留了茶之本味,不似唐代還要在茶中加鹽等調料,亦不似宋代初期茶中還雜有龍腦等香料,卻自有一種清香。形容茶時,常常強調的是一種“清味”。清與淡相似,同樣也表達對感官之濃烈的超越,以及名利等俗事的不縈于懷。不過清更強調對心靈的一種洗練和清益。文人煮茶,除以名泉之清水外,還以松上雪等。鄭太吉為文徵明送惠山泉時,“青箬小壺冰共裹,寒燈新茗月同煎”〔36〕,清泉與冰雪共置于青色箬壺中;寒燈之下,月影叆叇于茗葉間,何等清寒潔凈的意境。《紅樓夢》中即曾寫妙玉收梅花上的雪來煮茶。文徵明詩中多次提到,茶能洗除自己肺腑中的塵垢,如“松根自汲山泉煮,一洗詩腸萬斛泥”〔37〕,“珍重古人披拂意,盡驅塵俗破昏眠”〔38〕,“風檐瓦鼎燃湘竹,夜久香浮乳花熟。銀杯和月瀉金波,洗我胸中塵百斛”〔39〕,“十年味此如有得,一洗塵慮胸懷澄。”〔40〕等等。這些詩句中,茶和香一樣,有著滌清和蘇醒心靈的妙用。區(qū)別在于,茶側重于“洗塵”,而香則側重于“去穢”。塵偏于心靈的煩惱,而穢則偏于心靈的污濁。

茶還有豐富的禪宗意味。禪宗公案中常常出現(xiàn)茶,如《景德傳燈錄》卷九載虔州處微禪師語錄道:“師問仰山:‘汝名什么?’對曰:‘慧寂。 師曰:‘那個是慧那個是寂?’曰:‘只在目前。 師曰:‘猶有前后在。 寂曰:‘前后且置。和尚見什么。 師曰:‘吃茶去。 ”〔41〕又如益州大隋法真禪師有語錄道:“問:‘生死到來時如何?’師云:‘遇茶吃茶遇飯吃飯。 ”〔42〕這些公案中,“吃茶”表達意義都是須從理智思慮的遮蔽中解脫出來,回歸生命當下直接的體驗,注重自性的覺悟。

《珊瑚網》中著錄有《碧筠精舍記并詩卷》,中有蔡羽書記,吳寬,都穆,王寵等人題詩,以及文徵明和詩。其中,文徵明和吳寬詩道:“陰敷鴨腳樹,翠剪虎須蒲。境寂心同遠,僧閑興不孤。覆碁松下石,破茗竹間壚。欲舉無生話,相忘話亦無。”〔43〕這些詩作于天王寺,吳寬、文徵明、蔡羽等吳門文人時常去寺中游玩,焚香品茗,與僧閑話。文徵明的這首和詩,和上述的禪宗公案有相似的意蘊,“欲舉無生話,相忘話亦無”,在靜謐的意境中,心靈也從俗塵中超越,詩人和僧人在松下對弈,在竹間煮茶。他們早已忘卻了“無生話”這些佛理,亦無須再言說佛理,不如細細品味茶香,融身于當下這片意義充盈的世界。茶之禪,滌除塵染,斬斷言語和世俗的羈絆,直指當下真實自足的生命。

明代中晚期文人生活和物質文化的豐富,是對一種審美化、藝術化的生活的追求,亦是對自性、對生命之真實狀態(tài)的一種體證。雖然我們或可用“日常生活審美化”來標識這一生活,但它與西方這一概念的差異是很大的。不過,這個問題已非本文所能解決。總的來說,吳門文人的茶事圖,除對文人日常生活的如實呈現(xiàn)外,亦在文人群體中交換、建立著共同的生活價值和信念。而這一價值認同又進一步塑造著文人的生活世界。

注釋:

* 本文為基金項目:國家社科基金青年項目“ 文人畫 的美學精神及其當代價值研究”(16CZX066)的階段性成果。

〔1〕〔2〕〔3〕〔明〕沈德符《萬歷野獲編》補遺卷一,文化藝術出版社1998 年版,第858 頁。

〔4〕〔明〕沈周《石田詩選》,《沈周集》,上海古籍出版社2013 年版,第720 頁。

〔5〕〔明〕文震亨《長物志》,《長物志》,重慶出版社2010 年版,第203 頁。

〔6〕飲用團茶之具體程序,可參照蔡襄《茶錄》,明刻百川學海本。

〔7〕《陽羨茗壺系》,中華書局2012 年2 月第一版,第11 頁。

〔8〕“事茗”為別號,但亦與畫意相符。

〔9〕紙本設色,手卷,縱31.2 厘米,寬10.9 厘米,故宮博物院藏。

〔10〕臺北故宮博物院藏,《胡氏書畫考三種》著錄,清嘉慶刻本。

〔11〕臺北故宮博物院藏。紙本設色,縱21 厘米,橫57.8厘米。原應為扇面,后裝幀為冊頁。

〔12〕故宮博物院藏。1518 年作。

〔13〕〔清〕端方《壬寅消夏錄》稱《品茶十詠圖軸》:“畫幅絹本高三尺七寸,寬八寸,水墨畫,茅屋竹籬,二老對坐品茶,一僮別室為炊,一老潢橋而來。屋后孤松百尺,旁有雜樹,流水遠山,備然物外。”

〔14〕〔明〕沈周《月夕汲虎丘第三泉煮茶坐松下清啜》,《石田詩選》卷二,明正德刻本。

〔15〕〔明〕沈周《暮投承天習靜房與老僧夜酌復和清虛堂韻一首》,《石田先生詩鈔》卷三,《沈周集》,第88 頁。

〔16〕〔明〕文徵明《文徵明集》,周道振輯校,上海古籍出版社1987 年版,第179 頁。

〔17〕“文衡山先生詩有極似陸放翁者,如《煮茶》句云: 竹符調水沙泉活,瓦鼎燒松翠鬛香。 吳中諸公遣力往寶云取泉,恐其近取他水以紿,乃先以竹作籌子付山僧,候力至,隨水運出以為質。此未經人道者,衡老拈得,可補茗社故實。”見李日華:《六研齋二筆》卷二,明崇禎七年(1634)刻本。

〔18〕楊東蓀主編:《中國古代茶學全書》,廣西師范大學出版社2011 年版,第25 頁。

〔19〕同〔7〕,第78 頁。

〔20〕《次韻完夫再贈之什某已卜居昆陵與完夫有廬里之約云》,《蘇文忠公全集》續(xù)集卷二,明刻本。

〔21〕同〔16〕,第119 頁。

〔22〕同〔16〕,第863 頁。

〔23〕同〔16〕,第1031 頁。

〔24〕同上。據(jù)《茶具十詠圖》有改動。

〔25〕為烤茶而用。

〔26〕煮茶而用。

〔27〕類似后世之茶碗茶盞。

〔28〕楊東蓀主編《中國古代茶學全書》,第12 頁。

〔29〕同〔16〕,第1215 頁。

〔30〕同〔16〕,第1217 頁。

〔31〕同〔16〕,第960 頁。

〔32〕龐元濟:《虛齋名畫錄》卷八,《明文待詔中庭步月圖軸》,清宣統(tǒng)刻本。

〔33〕同〔16〕,第398 頁。

〔34〕〔明〕文徵明《殘春書事》,《文徵明集》,第167 頁。

〔35〕〔明〕文徵明《次韻謝郡博雪中》二首,《文徵明集》,第908 頁。

〔36〕〔明〕文徵明《雪夜鄭太吉送惠山泉》,《文徵明集》,第178 頁。

〔37〕〔明〕文徵明《謝宜興吳大本寄茶》,《文徵明集》,第178 頁。

〔38〕〔明〕文徵明《袁與之送新茶薦以榮夫新筍賦謝二君》,《文徵明集》,第372 頁。

〔39〕〔明〕文徵明《中庭步月圖》題詩,《文徵明集》,第830 頁。

〔40〕〔明〕文徵明《壽味泉丁君七秩》,《文徵明集》,第831 頁。

〔41〕〔宋〕釋道源《景德傳燈錄》卷九,四部叢刊三編景宋本。

〔42〕〔宋〕釋道源《景德傳燈錄》卷十一,四部叢刊三編景宋本。

〔43〕〔明〕汪砢玉《珊瑚網》卷十五法書題跋,清文淵閣四庫全書本。