松江文人眼中的文徵明

◇ 汪滌

文徵明是吳門畫派后期的領袖,也是明代中葉蘇州文苑的領袖。他的影響力從蘇州逐漸擴散到周邊區域,作為近鄰的松江府(今屬上海市)自然是主要輻射區之一。蘇州府和松江府又都是元明清文人畫家的主要聚集地,相互之間存在著緊密的交流、影響關系。作為一位離松江時空距離的大家,文徵明對松江文人來說是不可繞開的人物。他們對于文徵明的評價有褒有貶,具有藝術史和文化史意義,值得我們深入分析。

一

人們一般認為蘇州的經濟文化在江南地區最為發達,松江相對稍弱,因此在繪畫上,松江是完全承繼蘇州的。實際情況并非如此,元末時期一些文人畫家就來往于蘇松兩地,黃公望就在蘇州(時稱平江)與松江之間移居過多次,時間前后長達數十年。另外,元末戰亂后,蘇、松均為張士誠政權的統治核心區,兩地交往更趨頻繁,倪瓚、王蒙、張渥等畫家多次從蘇州到松江訪友、漫游。明初蘇州畫家又有不少有松江的生活經驗,最重要的當屬沈周的老師杜瓊,他青少年時期曾跟隨著名文人陶宗儀在松江學習多年,曾為后者繪制《南村別墅圖冊》(現藏上海博物館)。

到了文徵明生活的時代,蘇州全面復蘇,成為江南地區絕對的經濟文化中心。文徵明也因為其年高德劭,藝文才能全面而成為風雅領袖。這一時期,江南其他地區的文人多前往蘇州探訪、請教文徵明,松江文人自然也不例外。其中今屬上海市奉賢區柘林鎮的文人學者何良俊最為活躍,在蘇州居住的時候,他多次前往文徵明府中拜訪,其《四友齋叢說·雜記》這樣記載:“余造衡山,常徑至其書室中,亦每坐必竟日。常以早飯后即往,先生問曾吃早飯未,余對以雖曾吃過,老先生未吃,當陪老先生再吃些。上午必用點心,乃餅餌之類,亦旋做者。午飯必設酒,先生不甚飲,初上坐即連啜二杯,若坐久,客飲數酌之后,復連飲二杯,若更久亦復如是。最喜童子唱曲,有曲則竟日亦不厭倦。至哺復進一面飯,余即告退。聞點燈時尚吃粥二甌。余在蘇州住,數日必三四往,往必竟日,每日如此,不失尺寸。”〔1〕這就是說何良俊經常會從早飯時間一直待到下午三四點,并和文徵明一起進餐。文徵明還曾為何良俊的著作《何氏語林》作序,對之頗為許可。在何良俊眼中,文徵明則是辭受界限嚴謹,待人接物不失尺寸的人物,其《四友齋叢說》中多記錄了文徵明的類似事跡。何良俊對此評價道:“先生方嚴質直,最慎與可。茍非其人,必不肯輕許一字。某誤蒙獎飾,實為過當。故每自砥礪,期以無負先生知人之明,乃今筋力衰憊,竟無可稱。每一思之,面赤發汗。”〔2〕

雨余春樹圖軸(局部)

在書法上,何良俊認為文徵明是“二王”、趙孟頫正脈的集大成者,給予高度評價:“此后如吾松張東海,姑蘇劉廷美、徐天全、李范庵、祝枝山,南都金山農、徐九峰,皆以書名家,然非正脈。至衡山出,其隸書專宗梁鵠,小楷師黃庭經。為余書《語林序》,全學圣教序,又有其《蘭亭圖》上書《蘭亭序》,又咄咄逼右軍。乃知自趙集賢后,集書家之大成者衡山也。世但見其應酬草書大幅,遂以為枝山在衡山上,是見其杜德機也。支山小楷亦臻妙,其余諸體雖備,然無晉法,且非正鋒,不逮衡山遠甚。”〔3〕何良俊認為文徵明要比館閣體的代表“云間二沈”更具古意。

對于文徵明的繪畫,何良俊的評價似乎沒有對其書法的評價高。他說明代繪畫“利家則以沈石田為第一,而唐六如、文衡山、陳白陽其次也”〔4〕。不過這主要是因為何良俊已經注意到文徵明長于工細畫法、行利兼備的特點:“衡山本利家,觀其學趙集賢設色與李唐山水小幅皆臻妙,蓋利而未嘗不行者也。戴文進則單是行耳,終不能兼利。此則限于人品也。”〔5〕何良俊對于文徵明的畫史觀更為推崇,屢屢加以引用。比如“衡山評畫,亦以趙松雪、高房山、元四大家及我朝沈石田之畫,品格在宋人上,正以其韻勝耳”〔6〕。又如“文衡山評趙集賢之畫,以為唐人品格”〔7〕。

何良俊在論書、論畫、史與雜記諸篇中多次提及文徵明,從人品、畫學以及畫作多方面觀察,是第一位系統論述文徵明文化成就的著名文人。何良俊在理論上區分了行家、利家之畫,成為南北宗的前身,文徵明在其分類中占據重要地位。正是有了何良俊的工作,文徵明超越了蘇州本地的局限,被推崇為跨時代和地域的大家。對于文徵明,何良俊幾乎是完全贊同、引用,沒有任何微詞,這一方面體現了兩人的師生情誼,另一方面也體現了當時蘇松經濟文化存在的級差,使得何良俊對于文徵明主要是依傍、引申,主觀性的批評較少。何良俊對于文徵明進入藝術史敘述、進入文人畫主流范疇有著開創之功。

二

晚明時期,隨著松江文人畫思想的進一步發展,莫是龍、董其昌的南北宗理論都將沈周、文徵明放在南宗脈的位置上。同時,對于文徵明的朋友唐寅、門人仇英以及眾多追隨者則打入另冊。同時,莫是龍、董其昌對文徵明的評價又不像何良俊那樣完全肯定,而是指出其不少問題。

莫是龍在《筆麈》一文中一方面認為文徵明書法“具體黃庭”,又認為其“起筆尖微,病在指腕”,雖然“嚴端不爽”,但未見“磊落”之姿〔8〕。《筆麈》還說:“數公而下,吳中皆文氏一筆書。初未嘗經目古帖,意在傭作,以筆札為市道。”莫是龍批評文徵明追隨者缺乏古法以及書法的商品化,文徵明也連帶受到批評。莫是龍在關于南北宗的著名論述《畫說》中稱:

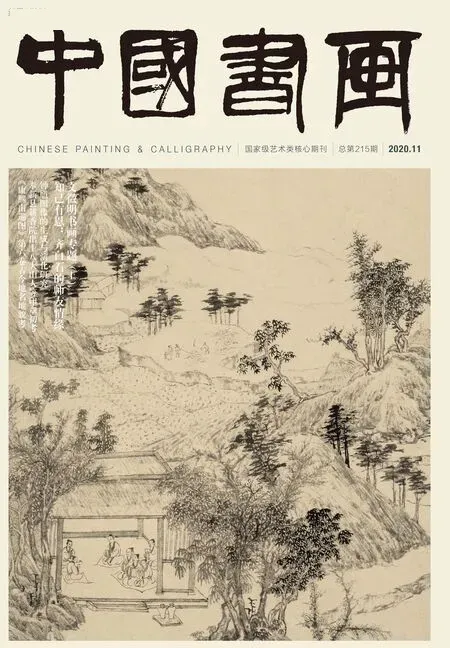

[明]文徵明 雨余春樹圖軸 94.3cm×33.3cm 紙本設色 1507年 臺北故宮博物院藏款識:雨余春樹綠陰成,最愛西山向晚明。應有人家在山足,隔溪遙見白煙生。余為漱石寫此圖,數日復來,使補一詩。時漱石將北上,舟中讀之,得無尚有天平靈巖之憶乎。丁卯十一月七日文壁記。鈐印:文壁印(白)文仲子(白)文徵明印(白)停云(朱)

[明]文徵明 劍浦春云圖卷 30.1cm×88.7cm 紙本設色 1509年 天津博物館藏款識:淮揚朱君擢守南劍,友人文壁作《劍浦春云圖》,以系千里之思。鈐印:文壁印(白)文徵明印(白)

禪家有南北二宗,唐時始分,畫之南北二宗,亦唐時分也,但其人非南北耳。北宗則李思訓父子著色山,流傳而為宋之趙幹、趙伯駒、伯骕,以至馬、夏輩。南宗則王摩詰始用渲淡,一變鉤斫之法,其傳張璪、荊、關、郭忠恕、董、巨、米家父子,以至元之四大家。〔9〕

這里莫是龍并未提及時代最近的沈周與文徵明。《畫說》全篇也僅有一次提及文、沈:“畫平遠師趙大年,重山疊嶂師江貫道,皴法用董源麻皮皴及《瀟湘圖》點子。皴樹用北苑、子昂二家法。石用大李將軍《秋江待渡圖》及郭忠恕雪景,李成畫法有小幀水墨及著色青綠,俱宜宗之。集其大成,自出機杼,再四五年,文、沈二君,不能獨步吾吳矣。”〔10〕這里一方面顯示出文徵明、沈周在吳地的主導地位,另一方面又顯示出莫是龍要與之一較高下的決心。莫是龍在書畫評論上都對文徵明及其傳派的影響頗有不滿之意,欲通過師法唐宋大家爭勝文、沈。這彰顯了松江文人試圖在書畫上擺脫文、沈為代表的吳門藝術籠罩的決心。莫是龍與文徵明沒有直接交往,與復古派的領袖、太倉人王世貞則頗有往來,可謂同道。王世貞和文徵明同屬一府,也與之有交往,但是這位晚輩對其詩書畫頗有些微詞,以為有女兒態。只是到了王世貞晚年最終還是認為文徵明的人品、藝術可觀,并為之作傳。相反,莫是龍因為與文徵明沒有直接的學緣、地緣關系,加之其本人性格上較為放達、激烈,故而對文、沈持一定的批評和競爭態度。

董其昌比莫是龍年輕十八歲,可說是差了一輩。董其昌科舉入仕后才逐漸有閑暇從事書畫活動,其時莫是龍已經去世。故而董其昌與莫是龍在書畫的認識上存在著差異,對于文徵明的看法也會有所不同。盡管有關《畫說》的作者一直存在莫是龍、董其昌兩種說法,早已成為畫史公案,但是《畫說》不過十五則,而董其昌《容臺別集》中其他畫論則有一百多則,后人收集《畫禪室隨筆》則更多。即使是最為核心的南北宗論,也不僅限于《畫說》。董其昌有一段論“文人之畫”文字,一向被認為是南北宗論的基石之一:

文人之畫自王右丞始,其后董源、巨然、李成、范寬為嫡子。李龍眠、王晉卿、米南宮及虎兒,皆從董、巨得來。直至元四大家黃子久、王叔明、倪元 鎮、吳仲圭皆其正傳。吾朝文、沈則又遠接衣缽。若馬、夏及李唐、劉松年又是大李將軍之派,非吾曹當學也。〔11〕

這段文字相當于“禪家南北二宗”一則的發展,其中最值得注意的就是加入了對明代畫家的評述。文、沈被納入文人畫正脈的體系,被認為是衣缽傳人。由于這段文字為董其昌獨有,可以視作董其昌對文、沈有了更高的評價。對于文徵明的品格,董其昌也多有向往:“文太史自書所作七言律,皆閑窗日課,乃爾端謹,如對客揮毫,不以耗氣,應想見前輩風流。”〔12〕又說:“吾鄉朱文豹以韜鈐為冠軍,常待詔闕下,仰畫蘭自給,畫蘭深得文太史風韻。”〔13〕對于文徵明的長壽,董其昌更為羨慕:“黃子久、沈石田、文征仲皆大耋。仇英知命,趙吳興止六十余。”〔14〕這也顯然把文徵明放入了南宗文人畫主要代表的行列。

不過也不能就此認為董其昌回到了何良俊那種全面接受文徵明的狀態。對于文徵明的批評,董其昌甚至更多更具體:“文太史本色畫極類趙承旨,第微尖利也。同能不如獨異,無取絕肖似,所謂魯男子學柳下惠。”〔15〕董其昌還說青綠山水一路,文徵明不如仇英:“蓋五百年而有仇實父,在昔文太史亟相推服。太史于此一家畫,不能不遜仇氏,故非以賞鑒增價也。”〔16〕上述兩段評論中,董其昌認為文徵明的本色與趙孟頫相近,其精工不如趙孟頫和仇英。這似乎是贊同精工一派,但是對于仇英的進一步評論很快說明并非如此:“實父作畫時,耳不聞鼓吹闐駢之聲,如隔壁釵釧,顧其術亦近苦矣。行年五十。方知此一派畫殊不可習。譬之禪定,積劫方成菩薩,非如董、巨、米三家,可一超直入如來地也。”〔17〕董其昌接著又否定了精工一派是可學的。董其昌的另一段評論則說:“大都畫與文太史較,各有短長。文之精工具體,吾所不如;至于古雅秀潤更進一籌矣。”〔18〕這里承認了文徵明的精工具體,但又說自己的古雅秀潤更高。董其昌批評文徵明的最終目的正是為了突出其南宗水墨渲淡的價值觀。董其昌以雙重標準評價文徵明,用“同能不如獨異”貶抑了文徵明在藝術上具有的綜合性優勢。董其昌對于文徵明的微詞與其更為鮮明的復古觀念有關,他已經從元人上溯唐宋的古意,距離晚明不遠的文徵明自然會被看出一些問題。這體現了晚明松江文人在畫史、畫評上的自信。

相較于莫是龍僅僅是批評,董其昌更以一種超越者的姿態出現。董其昌《畫禪室隨筆》說:“吾松書,自陸機、陸云創于右軍之前,以后遂不復繼響。二沈及張南安、陸文裕、莫方伯稍振之,都不甚傳世,為吳中文祝二家所掩耳。文祝二家,一時之標。然欲突過二沈,未能也。以空疏無實際,故余書則并去諸君子而自快,不欲爭也。”〔19〕董其昌又說:“勝國時,畫道獨盛于越中,若趙吳興、黃鶴山樵、吳仲圭、黃子久,其尤卓然者。至于今乃有浙畫之目,鈍滯山川不少。邇來又復矯而事吳裝,亦文沈之剩馥。”〔20〕董其昌還評價松江好友陳繼儒的山水畫:“眉公胸中數具一丘壑,雖草草潑墨,而一種蒼老之氣,豈落吳下之畫師恬俗魔境耶!”〔21〕董其昌屢屢將晚明蘇州、浙江與松江書畫家進行比較,對于前兩者都有所貶抑制,目的在于突出松江書畫的成就。

到了晚明,莫是龍與董其昌不再需要像何良俊那樣依托吳門前輩的作品和話語,而是可以進行更為大膽的評論。文徵明不再具有集大成者的光輝形象,而成為正確道路的延續者,只是其成就不夠突出,較之宋元大師甚至有所衰退。董其昌等還有意無意地將文徵明與晚明蘇州畫家聯系起來,用“文派”一詞貶低蘇州畫家。在他們看來,文徵明之后的衰退在加劇,這與刻意模仿以及繪畫的商品化不無關系。

[明]文徵明 豳風圖軸 111.7cm×52.7cm紙本墨筆 1511年 上海博物館藏款識:豳風七月篇。六月食郁及薁,七月亨葵及菽。八月剝棗,十月獲稻。為此春酒,以介眉壽。二之日鑿冰沖沖,三之日納于凌陰。四之日其蚤,獻羔祭韭。九月肅霜,十月滌場。朋酒斯饗,曰殺羔羊,躋彼公堂。稱彼兕觥,萬壽無疆!長洲文壁。鈐印:文壁之印(白)徵仲(朱)

三

除了南北宗理論的開創者莫是龍和董其昌之外,晚明還有不少松江文人對文徵明進行了評述。他們不像莫是龍和董其昌等晚明書畫創作重要人物有較多的個人藝術趣味涉及其中,他們的身份主要是批評家和文獻家,能夠從較為客觀、整體的視野來看待文徵明及其傳派。

范允臨(1558 1641)雖長期居住在蘇州,但是青少年時代隨伯父生活在松江,又以松江士子的身份考取進士。范允臨對晚明蘇松兩地的畫壇、文壇非常了解,能夠更為直截了當地評價蘇松兩派和文徵明,在《趙若曾墨浪齋畫冊序》中說:

學書者不學晉轍,終成下品,惟畫亦然。宋、元諸名家,如荊關董范,下逮子久、叔明、巨然、子昂,矩法森然,畫家之宗工巨匠也。此皆胸中有書,故能自具邱壑。今吳人目不識一字,不見一古人真跡,而輒師心自創。惟涂抹一山一水,一草一木,即懸之市中,以易斗米,畫那得佳耶?間有取法名公者,惟知有一衡山,少少仿佛,摹擬僅得其形似皮膚,而曾不得其神理。曰:“吾學衡山耳。”殊不知衡山皆取法宋、元諸公,務得其神髓,故能獨擅一代,可垂不朽。然則吳人何不追溯衡山之祖師而法之乎?即不能上追古人,下亦不失為衡山矣。此意惟云間諸公知之,故文度、玄宰、元慶諸名氏,能力追古人,各自成家,而吳人見而詫曰:“此松江派耳。”嗟乎,松江何派?惟吳人乃有派耳。〔22〕

范允臨這里將文徵明與其蘇州的后學區別開來,認為文徵明之所以能獨擅一代是因為其取法宋元大家。至于那些吳門后學畫家大多只知道臨摹文徵明,其追求也不過是為了賣畫。范允臨甚至認為只有松江的畫家才能真正領會文徵明的奧妙,領會其師法所自。范允臨的這段題跋沒有明確時間,大致在17世紀20年代后。范允臨另有一段《明沈子居山水長卷》題跋,時間為崇禎辛未(1631),其中表述大致相同但也有新的變化:

品茶圖軸(局部)

吳畫手悉不知師古,惟知有一征明先生,以為畫盡是矣。見吾松之畫輒姍笑之,以為此松江派也。嗟乎!夏蟲不可語冰,井蛙不可語天,拘于俗耳。殊不知征明先生一筆一畫動師古人,彼豈更有一征明拘拘而仿之哉?乃竟不知舍筏而更求之征明之先。師其古安知不降而與征明齊驅并駕?又安知不超軼征明而凌跨乎?即如吾松有一董玄宰先生,筆筆從古法中來,此亦吾松畫家之開山斧也。乃松人堅不肯摹仿,必欲追求其先轍,務凌而上之此所,心各自成一家,毫無習氣。或董北苑、巨然、范寬、關荊、倪迂、大癡、叔明輩筆筆師之而又不拘拘擬之。如沈子居先生此卷層巒疊嶂、雄渾巨麗,彼何嘗不師古人,而又安可以古人名之哉!且不肯落其藩籬而又安知有玄宰先生哉!乃蘇人曾不見古人面目,但見玄宰先生之畫,遂以為松江之派,真可嘆可哀耳。蘇人胸中有松江派三字,所以畫再不得精耳。請觀此卷何嘗有玄宰先生一筆,乃謂之松江派不亦冤哉!〔23〕

與前段題跋不同的是,董其昌從松江畫家中被更明顯地提了出來,和文徵明一樣成為開宗立派的里程碑人物。他們兩人在范允臨那里都不僅僅是地方畫派的領袖,更是宗法古人的大家。范允臨與莫是龍、董其昌一樣都強調遠師宋元的態度,他將文徵明、董其昌都看作本朝這樣師法態度的代表人物。文徵明在他眼里已經與吳門畫家切割開來,反倒是成為松江畫家精神上的同道。從這個態度出發,文徵明的意義又轉回到了完全正面。只是此時文徵明更像是為董其昌而存在的,是為后者的道路增添的佐證。

陳繼儒(1558 1639)雖然是董其昌的好友,其著作頗多引用、維護董其昌的地方,但是并非沒有自己的主張。對于文徵明,陳繼儒就有自己獨特的看法,其《妮古錄》云:“文衡山寫云山一卷,奔放橫溢,后題七言律草書一首。藏項希憲家,堪與白石翁三檜卷敵手。”〔24〕陳繼儒看到了文徵明在精工具體之外自由灑脫的一面,較之于董其昌對此問題的刻意回避來說更為客觀、正面。陳繼儒更關心文氏的傳奇故事:“文太史云:家君能三尖搦筦,虛腕疾書,今人莫能為也。”〔25〕“文衡山先生草書千字文后,畫撥阮圖一小幅,昔朱子朗問先生,先生以文中有嵇琴阮嘯四字故也。古人漫興如此。”〔26〕在陳繼儒看來,文徵明已經從一個競爭或超越的對象變成了蓋棺定論的古人。文徵明身上更多是前輩風雅,而不是一座需要去跨越的高山。陳繼儒作為晚明山人的代表,其主要精力并不在繪畫創作和收藏上,故而文徵明對其并非一個壓迫性的話題。

結語

松江文人對于文徵明,既有傳承學習的一面,又有競爭超越的一面。在吳門畫壇興盛的時候,前者為主;當松江繪畫崛起的時候,后者又占據主要地位。蘇松兩地在文化上是有所差異的,這主要體現在蘇州的商品經濟更為發達,書畫家們與經濟的聯系更為密切,其精力主要在于書畫的臨摹和創作上,對于書畫理論的發明相對較少。當時松江在經濟和文化資源上都落后于蘇州,但是士大夫群體的比例更高,書畫家也以士大夫為主。由于城市書畫市場不發達,松江文人的書畫創作較少商品目的,他們有較多的閑暇來研究書畫尤其是其史論。于是就出現了這樣的現象,蘇州畫家往往長于實踐,精工與寫意兼備,而松江畫家則長于理論,在實踐上僅能走水墨渲淡之路。松江文人是意識到這種差異的,也很會發揮其所長,避其所短。從何良俊開始,松江文人就對文徵明進行理論總結,以其親身言論和畫作為依據,將之編織入利家、南宗的正統脈絡中。另一方面,松江文人借助畫史、畫論的話語力量對文徵明特別是其傳派進行了批評,指出其畫法上的不足。文徵明及其傳派的優勢在于畫法的全面,而松江文人認為只有畫法的秀潤是具有最高價值的。松江文人又強調了文人之畫的觀念,貶低文徵明特別其傳派的繪畫商品化。

總之,文徵明因為松江文人在理論上的歸納而被納入藝術史的主流,同時又因為他們在細節上的種種批評而被視為略低于董源、巨然、“元四家”甚至董其昌的大家。吳門畫派雖然擁有眾多文人才子型畫家,最終還是被認為是地方性畫派。在明清文人畫話語中,地方性畫派本身就帶有一定的貶義。比如,明清之際徐沁的《明畫錄》就評無錫畫家王問,“山水人物時謂格近南路,不入吳派”〔27〕。故而松江文人也反對自己被稱為“松江派”,清代以正統自居的“四王”也不愿意被稱為“婁東派”或是“虞山派”。盡管到了20世紀,南北宗文人畫觀念受到了挑戰甚至批判,但是直到今天我們依然受到這一思想的影響。如今高唱的師法宋元正是一種新的復古觀念,只是這種復古觀念加入了外來的寫實精神。相對應的是,我們對于文徵明的評價也會發生位移,從一位南宗大師轉向了實景山水的大師。這種新的評價依然帶有時代的主觀性,這需要我們有清醒的辨別意識。關于文徵明的評價以及對這種評價的再評價始終是中國藝術史中十分復雜而又有趣的問題。

[明]文徵明 品茶圖軸 142.3cm×40.8cm紙本設色 1531年 臺北故宮博物院藏款識:碧山深處絕纖埃,面面軒窗對水開。谷雨乍過茶事好,鼎湯初沸有朋來。嘉靖辛卯,山中茶事方盛。陸子傳過訪,遂汲泉煮而品之,真一段佳話也。徵明制。鈐印:文徵明印(白)衡山(朱)

[明]文徵明 疏林茅屋圖 67cm×34.6cm紙本墨筆 1514年 臺北故宮博物院藏款識:佛座香燈竹里茶,新年行樂得僧家。蕭然人境無車馬,次第空門有歲華。幾日南風消積雪,一番春色近梅花。坐吟殘照歸來緩,古木荒煙散晚鴉。春初偶同子重過竹堂賦此,是歲正德甲戌。徵明。鈐印:徵明(白)衡山(朱)

注釋:

〔1〕何良俊《四友齋叢說》卷十八《雜記》,中華書局2017 年版,第157 頁。

〔2〕何良俊《四友齋叢說》卷十五《史十一》,中華書局2017 年版,第130 頁。

〔3〕何良俊《四友齋叢說》卷二十七《書》,中華書局2017 年版,第251 252 頁。

〔4〕〔5〕何良俊《四友齋叢說》卷二十九《畫二》,中華書局2017 年版,第267 頁。

〔6〕〔7〕同上,第263 頁。

〔8〕莫是龍《小雅堂集》卷八《筆麈》,崇禎五年刻本。

〔9〕俞劍華《中國古代畫論類編》(下),人民美術出版社2000 年版,第718 頁。

〔10〕同上,第719 頁。

〔11〕《容臺別集》卷四,嚴文儒、尹軍主編《董其昌全集》第貳冊,上海書畫出版社2013 年版,第597 頁。

〔12〕〔14〕《容臺別集》卷三,《董其昌全集》第貳冊,上海書畫出版社2013 年,第589 頁。

〔13〕同〔11〕,第624 頁。

〔15〕同〔11〕,第626 頁。

〔16〕〔17〕〔20〕同〔11〕,第623 頁。

〔18〕《容臺別集》卷二,《董其昌全集》第貳冊,上海書畫出版社2013 年版,第536 頁。

〔19〕《畫禪室隨筆》卷一,《董其昌全集》第叁冊,上海書畫出版社2013 年版,第71 72 頁。

〔21〕同〔11〕,第621 頁。

〔22〕范允臨《輸寥館集》卷三《趙若曾墨浪齋畫冊序》,《四庫禁毀叢刊》集部第101 冊,第276 277 頁。

〔23〕陸時化《吳越所見書畫錄》卷六《明沈子居山水長卷》,《續修四庫全書》子部第1068 冊。

〔24〕陳繼儒《妮古錄》卷二,黃賓虹、鄧實編《美術叢書》第一冊,江蘇古籍出版社1997 年版,第626 頁。

〔25〕同〔24〕,第627 頁。

〔26〕陳繼儒《眉公書畫史》,《美術叢書》第一冊,江蘇古籍出版社1997 年版,第597 頁。

〔27〕徐沁《明畫錄》卷六《王問》,《續修四庫叢書》子部第1065 冊,第682 頁。

[明]文徵明 溪山深雪圖軸 94.7cm×36.3cm 絹本設色 1517年 臺北故宮博物院藏款識:正德十二年丁丑,徵明為九逵先生寫溪山深雪圖。鈐印:文徵明印(白)徵仲父(朱)衡山(朱)停云(朱)