影響南疆綠洲地區精準扶貧的因素與應對策略*①以南疆和田地區三個縣為例

嚴學勤

(新疆師范大學 新疆各民族交往交流交融研究中心 新疆 烏魯木齊830017)

推進精準扶貧,解決深度貧困,實現共同富裕,是新時期邊疆地區面臨的重要歷史性任務。新疆南疆四地州指包括喀什地區、和田地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州在內的廣大區域,是一個集邊境、民族、高原荒漠、貧困于一體,經濟落后、少數民族貧困人口多、面積大、集中連片的特殊困難地區,2011年被列為我國14 個集中連片特殊困難地區之一,2017年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于支持深度貧困地區脫貧攻堅的實施意見》,進一步強調了“三區三州”地區作為深度貧困地區,是打贏脫貧攻堅戰道路中一塊最難啃的硬骨頭,是我國新一輪脫貧攻堅的主戰場。從地理來看,荒漠、綠洲、戈壁、山地構成了南疆地區的主要地貌,尤其是綠洲地區,成為南疆最為典型的地貌之一,研究綠洲地區的扶貧,對于南疆地區精準扶貧具有特殊意義。

作為干旱區特殊的陸地景觀,《McGraw-Hill 科技百科全書》對綠洲的定義最為詳盡,其主要內容如下:“綠洲是一塊肥沃地,通常被荒漠環繞并有有限的范圍”。這一術語起初只用于非洲和亞洲熱帶地區的那些由泉水和水源在遠處的地下水供給的樹木和農作物生長的小塊地區,但后來被擴展到包括從間歇性河流到人工灌溉系統接受水分的地區。一般來講,綠洲有其明確的地理邊界,邊界與水資源和植被覆蓋情況相關,綠洲之外幾乎是不毛之地,綠洲內部往往耕地遍布,有的區域灌溉條件良好,承載了大量的人口和居民點,構成獨特的社會生態地理系統。綜合而言,綠洲是特定地域上自然、人文、經濟諸要素相互制約、相互聯系組合成的復合體,不但具有一般區域所擁有的綜合性、區域性、層次性與隨機性等特征,而且具有自己的社會經濟和人文特色。綠洲區域相對封閉,與外界溝通較少,構成較為封閉單一的文化生態,在資源、人口、文化三者的復合限制下,綠洲的扶貧與其他區域的扶貧有著顯著的差異,如何破除這種特殊資源、人口、文化和社會情境帶來的困擾,是綠洲地區精準扶貧工作面臨的重要問題。

新時期,和田綠洲地區在國家精準扶貧的政策背景下,開展了一系列扶貧攻堅工作,取得了一定成效。然而,由于特殊的地理、民族和文化背景,精準扶貧仍面臨較多困難。2016 年期間,筆者作為第三方評估組專家,在和田綠洲地區的M 縣、L 縣和Y 縣進行了田野調查,采用了問卷調查和訪談、座談會結合的方式,以建檔立卡貧困戶為主要調查對象,通過三縣的調查,對南疆綠洲地區的精準扶貧面臨的問題和困境有了更深入的了解。結合近兩年的調查結果,本文試圖探究影響精準扶貧成效的相關因素。

一、研究地域和數據

和田綠洲,位于塔里木盆地南緣、昆侖山北麓,以和田河流域為主體,包括整個和田地區在內8縣市的綠洲群。據《新疆統計年鑒2018》顯示,和田地區土地面積24.91平方公里,其中綠洲面積9730平方公里,僅占土地面積的3.96%。和田地區,古稱“于闐”,屬典型的內陸干旱區,自古以來,被沙漠環繞的綠洲成為該地區人類棲息的重要區域,古代有皮山、于闐、扜彌、渠勒、精絕、戎盧諸地方政權,孕育了悠久的綠洲文明,成為歷史上溝通東西方絲綢之路的重要區域。據《2018年和田地區國民經濟和社會發展統計公報》顯示,截止2018年末,和田地區戶籍總人口253.05萬人,城鎮人口54.86萬人,占總人口的21.7%,鄉村人口198.19萬人,占總人口的78.3%。區域民族以維吾爾族為主,約占總人口數的97%。該區域貧困面積大,程度深,屬于南疆四地州的重點區域,所屬七縣一市均為貧困縣(市)。按照2014年全地區農業戶籍人口188.03萬人計算,建檔立卡時該地貧困發生率超過40%。

在調查中,我們根據三縣貧困人口的分布,采用配額抽樣的方式(見表1),在抽到的每個村抽取10戶貧困戶進行調查,共抽取貧困戶樣本385戶,完成深度訪談61戶。其中,M縣抽取84戶,L縣抽取234戶,Y縣抽取67戶。從被訪戶戶主的年齡來看,大部分被訪戶處于25歲以上,其中,處于勞動力年齡階段的26~35歲、36~45歲、46~55歲、56~65歲年齡段占比接近,均為20%左右,總占比近80%。65歲以上的老年群體占比為19%。從戶主族別來看,被訪者均為維吾爾族;從戶口所在地來看,均為農村戶口;從戶均人數看,5~6 口人之家占到了30.1%,顯示出被訪三縣區域貧困家庭人口數總體偏多的特點,此外,3 口之家(23.6%)和4口之家(25.5%)也占到了較大比例。

二、和田綠洲地區精準扶貧中面臨的問題

經過了數十年的脫貧攻堅,和田綠洲區域的貧困狀況較改革開放初期已經有了大幅度改善。尤其是新時期實施的對口援疆和精準扶貧,加大了當地基礎設施建設,提升了農民生活水平,改善了貧困居民的居住條件,解決了溫飽問題。在調查中,M縣已經達到了脫貧摘帽標準,已于2017年正式退出貧困縣。然而,在調查過程中,我們也發現了三縣在精準扶貧過程中出現的一些問題,這些問題或多或少影響到了當地脫貧攻堅的成效,影響到了脫貧后農戶的可持續性發展,需要重點關注。

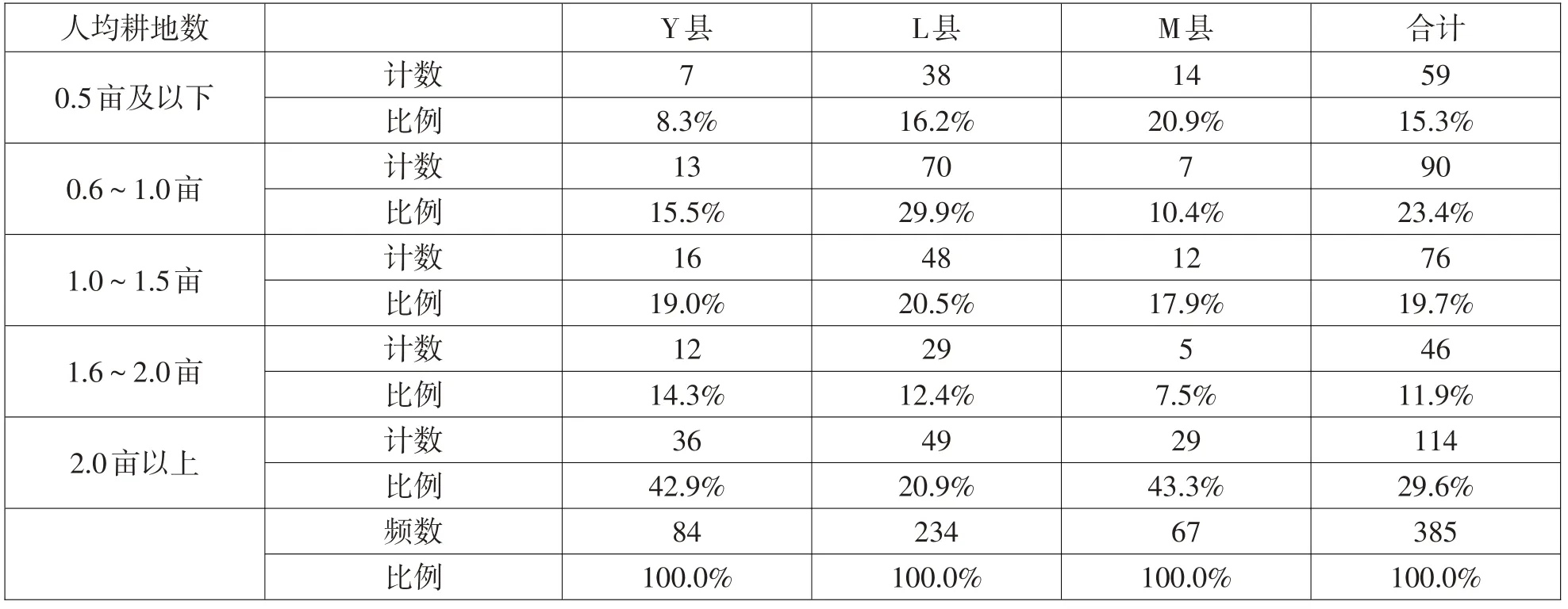

1.深度貧困與不均衡的發展問題。總體來看,和田綠洲地區密集的人口和貧乏的資源之間的矛盾是造成綠洲地區貧困最大的影響因素,同時人口流動性差,整體社會較為單一和封閉,綠洲地區耕地有限,而且區域之間分布非常不均衡等,也是深度貧困的癥結所在。在調查過程中發現,由于地理、人口密度、自然資源尤其是水資源、耕地資源、石油資源等的分布差異,南疆地區縣與縣之間差異非常明顯,如本次調查的M縣人少地多,且有石油資源,因此脫貧壓力相對較小;L縣、Y縣人多地少,基本沒有發展工業的基礎,因此脫貧壓力很大。調查數據顯示,三縣人均耕地為1.91畝,其中包括了大量靠天吃飯的土地。縣與縣之間,縣域內部耕地均有較大差異,其中,L縣耕地最為緊張,人均1畝以下的人口比重達到了46.1%,相對而言Y 縣耕地情況略好,人均1 畝以下的人口比重僅為23.8%,人均2 畝以上的人口比重達到了42.9%。此外,在縣域內部,距離城鎮近的鄉村反倒比距離城鎮遠的鄉村貧困。究其原因,主要是因為距離縣城近的鄉村人多地少,發展種植業和養殖業困難比較大,因此貧困面更大;距離縣城遠的鄉村反倒由于地多人少,容易發展種植業,貧困面相對較小。(見表2)

2.產業發展問題。在調查中發現,產業發展不足問題是困擾南疆綠洲地區扶貧效果的另一個因素。南疆和田綠洲地區從2010年在政府整體推動下開始實施“棄棉上棗”工程,改變原來僅種植棉花的單一經濟作物結構,大力推動大棗和核桃等經濟作物的種植,實現產業化發展。然而,大棗和核桃種植面積大幅上漲的同時,其市場價格卻一直波動較大,加之當地缺乏深加工企業等,農民獲益減少,成為困擾綠洲地區農業發展的重要因素。此外,為了緩解當地勞動力密集的問題,當地政府開始大規模推動勞動力就業務工,但由于各種因素限制,目前以就近務工如衛星工廠和公益性崗位為主,疆外務工規模有限。此外,典型的發展產業方式還包括發展家庭養殖業、庭院經濟等,但在調查中發現,部分農戶對養雞、養鴿子等缺乏養殖經驗,養殖成功率低;庭院經濟大部分以自食為主,產生直接經濟效益方面較為有限。

表2 三縣人均耕地數目(樣本調查數據)

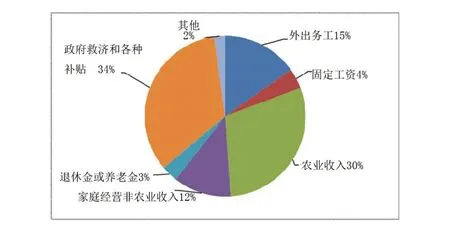

圖1 三縣收入來源中比例

3.扶貧依賴。通過測算貧困戶的收入來源得知,目前三縣被訪貧困戶收入來源中比例最高的三項分別為:政府救濟與各種補貼(34%)、農業收入(30%)、外出務工(15%),這三項占到了總體收入的近80%。(見圖1)在調查中,政府補貼在家庭年收入中的比重達到34%,顯示出政府扶貧在貧困戶收入中占比偏重。政府補貼主要包括四項,分別為低保補貼、計劃生育補貼、草場(農田補貼)、臨時救助。通過數據發現,不同縣域之間有較大差異,民豐縣政府補貼在貧困戶家庭年收入中的比重為29.8%,洛浦縣的比重達到了64.2%,于田縣的比重為51.3%。數據占比,一方面說明近兩年政府扶貧力度較大,另一方面說明貧困戶對政府補貼依賴性較大,貧困人口的收入仍表現出了可持續性不強的特征。在調查中,有不少當地基層扶貧干部抱怨農民“等靠要”思想嚴重,已經成為困擾綠洲地區脫貧和可持續發展的重要問題。①筆者于2018~2019年又重返和田地區進行后續追蹤調研,發現隨著和田地區大力推行“一戶一就業”與農戶產業扶持政策,貧困戶的收入中外出務工收入、生產經營性收入提升很大,其中部分區域外出務工收入已經占到總收入的近半數,扶貧依賴問題有好轉。

4.貧困家庭面臨的多重負擔。在問卷數據整理過程中,我們計算出了脫貧戶的戶均純收入和人均純收入。自治區貧困指標的計算標準為,人均純收入(一)=(工資性收入+財產性收入+經營性收入+轉移性收入-家庭生產經營性支出-生產性固定資產折舊-稅費支出-調查補貼)/家庭常住人口。①計算方式參見新疆維吾爾自治區扶貧開發辦公室編:《扶貧開發政策文件匯編(內部培訓材料)》《新疆維吾爾自治區貧困退出實施辦法(試行)》。當地政府的統計數據均采用這一計算標準。在數據整理過程中,我們加入了消費支出標準,人均純收入(二)=(工資性收入+財產性收入+經營性收入+轉移性收入+其他收入-家庭生產經營性支出-生產性固定資產折舊-稅費支出-調查補貼-衣食支出-教育支出-醫療支出-人情往來支出)/家庭常住人口數。

表3 兩種不同算法的人均純收入

根據以上計算方法,得出兩者的差異(見表3)。可以發現,三縣的人均收入在減去日常支出后,人均收入下滑明顯,M縣的人均收入值由7 540.07元下降到4 479.94元,Y縣的的人均收入值由5 915.14元下降到2 893.37元,L縣的人均收入由6 720.92元下降到2 721.34元。甚至出現了部分入不敷出的家庭(人均收入為負數)。相對來講,L縣和Y縣更為明顯。進一步探討其中占比情況,發現除去衣食支出(約占一半)之外,醫療與教育的支出合計仍占到20%。教育方面主要包括義務教育負擔之外的花費,如義務教育階段的生活費,大學階段的學費、住宿費、生活費等。醫療方面,盡管大病醫療報銷比例較高,但日常慢性疾病、吃藥、打針等產生的費用也占很大比例。此外,禮儀性交往支出占比也較大(近10%),主要是親屬朋友婚喪嫁娶、子女升學等的隨禮。

在調查中發現,雖然目前,困擾貧困人口的“兩不愁三保障”能夠基本達到,但其他多樣化的負擔困擾很多家庭的整體脫貧。這些多樣化的負擔主要體現在老人贍養負擔、子女非義務教育負擔、貸款負擔、慢性病治療負擔等方面。

案例1:阿??,女,45歲,Y縣K村,離異婦女,家里有年事已高的母親和在外上大學的兒子,主要經濟來源是庭院養殖和低保,有1畝耕地,可以種植少量糧食。家里2016年總收入6 732元,支出24 604元,入不敷出。兒子每年的花銷約1.2萬元(學費4000元,生活費約8000元),為了給兒子交付學費,不得不從銀行貸款3萬元,生活壓力較大。政府扶貧措施方面主要有:產業扶貧發放10只羊、100 只小雞和29 只鴿子;出資28 500元為其修建了富民安居房;每年發放低保約1200元。受訪者表示:“在黨和政府的資助下我們的生活有好轉,住進了新的富民安居房。可是沒有穩定的收入來源,家里只有1畝地,只能自給自足種一些小麥和玉米,在這種情況下從銀行無息貸款了3萬元,支付兒子的學費和家里必要的支出,現在還貸款對我來說是一件比較困難的事情”。(訪談記錄Y03,2016年11月18日)

案例2:茹??,60歲,M縣K村。被訪對象這樣敘述她們家的困境:“我們家的情況你也是看到了,我們家就跟毛坯房一樣,就這一個房間可以住人,雖然政府幫我們援建的房子(富民安居房),80平米,特別寬敞,但我們實在沒有能力裝修,我老公去世得早,就剩我和三個孩子,我的心臟也不太好,身體比較虛弱。兩個兒子在外打工,每年也就能賺個1萬多塊,冬天沒什么事情干的時候就只能呆在家里。女兒今年考上了昌吉的學校,我實在沒能力負擔她的學費,她就沒去上學,現在打算學個化妝之類的,養活自己。政府對我們的扶持很好的,光今年就給了我們13只羊、100只雞,可是我自己的身體不好,一直需要花錢看病,大兒子剛結婚,又欠了好幾萬元,現在也不知道以后怎么辦,希望政府可以提供一些工作機會,幫助我們家”。(訪談記錄M02,2016年12月2日)

以上兩個案例中,案例1,家庭陷入困境的主要原因是離異獨自拉扯孩子,孩子上大學產生費用較多所致,為了解決上大學費用不得已貸款,但陷入了惡性循環,無法償還貸款,同時政府即使給予了部分庭院經濟等的補助,按家庭勞動力的情況能否取得可持續性發展仍是個問題。案例2,家庭陷入困境的主要因素,一方面是子女多,老伴去世早;另一方面是自我發展能力弱,雖然不缺乏勞動力,但孩子脫離農村,在外打工并不能獲得足夠收益來反哺家庭,即使政府扶貧力度很大,但孩子無心農事,因結婚使得家庭繼續欠債,因此脫貧面臨的問題仍較大。就這兩個家庭而言,都已經解決了“兩不愁三保障”的問題,但都面臨著可持續發展的問題。

三、影響南疆綠洲地區精準扶貧效果的因素分析

1.綠洲的社會經濟特性。綠洲的社會與經濟特性是困擾扶貧的重要因素。第一,綠洲環境具有相對封閉性,綠洲被周圍的荒漠所包圍,具有相對明確的邊界,是一個相對獨立的生態系統。由于綠洲之間交通困難,制約人和物的流動,因此綠洲經濟往往帶有自給自足的自然經濟特點,各個綠洲從事生產的目的首先是滿足本地的需要,本地需要的產品盡可能在本地生產,市場經濟觀念很長時間沒有培養起來。第二,綠洲在空間上也具有分散性,水資源相對稀缺,一個綠洲經濟發展和人口增長到什么程度取決于有多少水。綠洲的分布與水資源的流向密切相關,和田的小型綠洲在荒漠區的延伸帶上呈星點或條帶狀散布于干旱荒漠之中,這樣的特性使得綠洲生態十分脆弱。由于環境干旱、風力強勁,當水源不足時會導致植被衰敗,造成沙漠化和鹽漬化。綠洲分散性還在于各小塊綠洲之間多是荒漠、沙漠與高山,經濟的擴散效應和集聚效應都較弱。第三,綠洲長期的人口流動性不足使其社會和文化環境非常單一,社會風氣較難改變。20世紀80年代就有學者提出,和田地區僅供人類利用的灌溉綠洲面積不足2%,只有645萬畝,約0.43萬平方公里,按120萬人的當時人口數計算,每平方公里達到279人。①參見殷晴《和田地區的環境演變與生態經濟研究》,收錄于陳華主編《和田綠洲研究》,新疆人民出版社,1988年,第19頁。按照《2018年和田地區國民經濟和社會發展統計公報》數據,2018 年和田地區戶籍人口數達到253.05 萬人,實際耕地灌溉面積308.36萬畝,初步估算,比20世紀80年代每平方公里綠地承載人數明顯有較大增長,生態承載能力已經達到頂峰。在調查過程中,年紀60歲以上的老人普遍反映沒有去過烏魯木齊和北疆等地,貧困戶家庭也很少觀看電視節目等,接收外界信息的渠道非常狹窄。

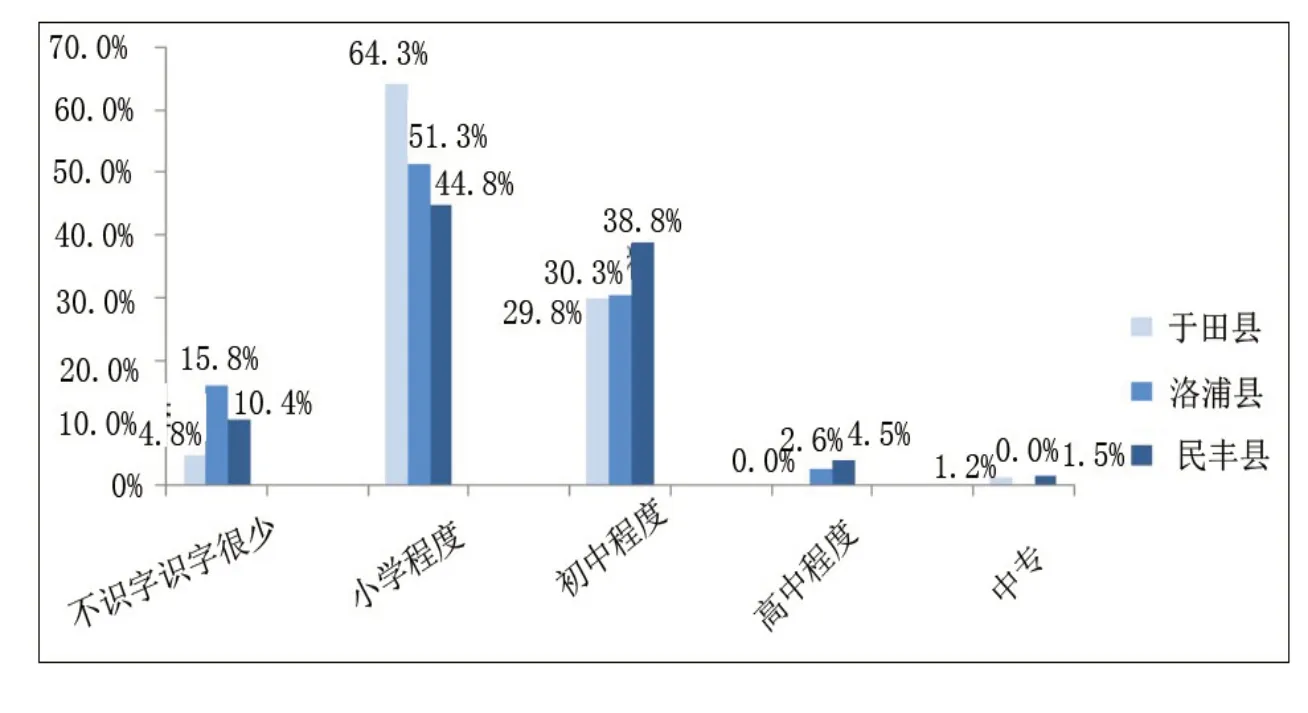

2.文化素質與國家通用語言文字能力較弱影響勞動力外出務工。從調查點被訪戶主的文化程度來看,絕大部分被訪戶主文化程度均在高中以下,所占比例最高的是小學文化程度,Y 縣為64.3%,L 縣為51.3%,M縣為44.8%。其次是初中文化程度,M縣為38.8%,L縣為30.3%,Y縣為29.8%。此外,不識字/識字很少也占一定比例,顯示出貧困戶的文化程度普遍不高。(見圖2)此外,在調查中還發現當地居民對于國家通用語言文字的掌握程度也很低,限制了當地人外出務工。文化程度低和國家通用語言文字能力不足成為制約當地農民脫貧的主要因素之一。

圖2 三縣被訪戶戶主的文化程度占比

3.地域貧困文化的影響加深,影響南疆地區貧困群眾徹底脫貧。美國人類學家奧斯卡·劉易斯在《貧困文化:墨西哥五個家庭一日生活的實錄》一書中提出了著名的貧困文化理論,認為在社會中,窮人因為貧困而在居住等方面具有獨特性,并形成獨特的生活方式。窮人獨特的居住方式促進了窮人間的集體互動,從而使得與其他人在社會生活中相對隔離,這種獨特的文化觀念和生活方式被稱為貧困文化,并且會世代傳遞。也就是說,貧困與所處的社區環境是密切相關的,南疆農村地區的貧困存在封閉、保守的特點,傳統觀念對于脫貧的制約影響正在凸顯,需要進一步改進社區文化氛圍,降低貧困文化的影響,避免貧困的代際傳遞。

四、改進南疆綠洲地區精準扶貧成效的建議

綠洲作為一種特殊的干旱地區生態系統,在南疆地區形成了獨特的社會與經濟、文化系統,這種文化系統影響著南疆綠洲地區人們的生產生活方式,影響著綠洲地區人們的思維方式和行為方式,也影響著綠洲地區的精準扶貧效果。要解決綠洲地區的貧困問題,更需要一種地方化的視角,這種視角能夠更好地結合綠洲的社會文化經濟特點,精準施策,最終促進脫貧成效的提升。

1.結合綠洲特性,發展基礎產業。綠洲社會有其特殊性,迫切需要解決的是人與資源環境的矛盾問題,加之綠洲內部也存在種種的資源不平衡性問題。因此,更需要因地施策、因村施策、因戶施策,如通過易地搬遷等手段解決部分自然環境極端惡劣地區的貧困問題;通過加強產業扶持,培育企業加農戶、產業園區等的建設,嘗試轉移勞動力外出就業和就近就業。可以加強對于本地優勢經濟作物產業的深化挖掘,如大棗、核桃、玫瑰花、大蕓等的深加工產業扶持,通過產業帶動就業,解決剩余勞動力問題。

2.加強貧困戶自我脫貧能力建設,實現持續幫扶與脫貧后的精準追蹤。增強貧困戶自我脫貧能力,如啟動多項就業與市場培訓,培育農戶參與市場與競爭的意識,促進農戶的內生性改變。以農民知識化工程和勞務輸出崗前培訓為載體,以提高農民應用果業生產先進技術水平、提高農民謀生手段為主要內容,整合勞動力轉移培訓、職業教育等培訓資源,為幫扶對象提供免費技能培訓,使每戶扶貧對象至少掌握1項就業技能或實用技術,促進穩定就業和增收脫貧。此外,提升少數民族農民國家通用語言文字水平,讓其可以走出農村,進入城鎮或者更遠的地方就業。在幫助貧困戶脫貧之后,還要盡可能防止部分貧困人口返貧以及新的貧困人群產生,同時還要為弱勢群體繼續提供幫扶和社會支持。因此,精準扶貧戰略也應該是可持續扶貧戰略,是實現持續幫扶與脫貧追蹤的積極戰略。

3.進一步推進文化扶貧和精神扶貧,改變社區貧困文化。習近平總書記提出“扶貧先扶志,扶貧必扶智。”在現階段脫貧攻堅戰中,扶貧工作要想成功不僅要“輸血”,更需要扶志“造血”,必須以授人以漁的方式改變貧困戶的生活方式與生活態度。扶貧輸血可治標,扶志造血才治本,脫貧致富需要標本兼治,輸血更造血。打破“人窮志短”的思想觀念,改變地域傳統中的偏見和根深蒂固的觀念問題,如提升婦女地位,推動婦女就業,改變發展觀念,以徹底消除社區貧困文化。

綠洲作為南疆地區最具典型性的自然地貌,也是南疆地區人們生存和發展的根本,新時期的脫貧攻堅工作,需要更加精準,更加結合地方社會和文化特點,這樣才能更好地為當地服務,最終實現共同富裕。