邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施模式研究*①基于協(xié)同治理的視角

張玉強 楊 蕾

(1,2蘭州大學管理學院 甘肅 蘭州730000;2昭通學院 云南 昭通657000)

一、問題的提出

黨的十九大報告提出要實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,指出“要堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展,按照產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制和政策體系,加快推進農業(yè)農村現代化”。至2020年全面建成小康社會,在此過程中,邊疆地區(qū)、民族地區(qū)、貧困地區(qū)成為全面小康的短板。全面建成小康社會是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的最終目標,在新時代背景下,我國社會的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發(fā)展之間的矛盾,這對農業(yè)、農村、農民發(fā)展設定了新的要求。我國各區(qū)域發(fā)展不平衡不充分問題在西部地區(qū)、邊疆民族地區(qū)尤為突出,鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現代化亟需解決。近年來,在國家政策的大力扶持下,新農村建設取得了諸多的成就和經驗,這都為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略創(chuàng)造了良好的基礎和條件。

在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提出后,國內學者就其概念、提出的背景、意義、問題和路徑等方面進行了較為深刻的探索。[1]鄉(xiāng)村振興是一項長期、系統(tǒng)的工程,并非一朝一夕之功,鄉(xiāng)村振興工作的長期性、艱巨性和復雜性,[2]在民族地區(qū)尤為突出。因此,李忠斌、陳劍(2018)提出邊疆少數民族地區(qū)應結合本地鄉(xiāng)土風情和民族特色,根據“五位一體”的發(fā)展目標,按照“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,努力實現少數民族地區(qū)農業(yè)、農村、農民的現代化。[1]廖林燕(2018)指出邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村治理在人才資源、鄉(xiāng)村治理體系上面臨困境,提出要加強農村基層黨組織建設、堅持鄉(xiāng)村治理的法治化、法治與德治相結合的路徑選擇。[3]對于“直過”民族鄉(xiāng)村振興的推進,應進一步整合長老組織、寨老組織、頭人組織等傳統(tǒng)社會組織的力量并結合時代要求進行創(chuàng)造性轉化,這有助于為鄉(xiāng)村振興提供重要的治理資源和有益的發(fā)展資源。[4]

此外,國內學者基于協(xié)同治理理論的視角,就如何實現鄉(xiāng)村振興展開相關探討。浙江以旅游資源與鄉(xiāng)村振興協(xié)同發(fā)展為切入點,形成了各具特色的湖州模式、遂昌模式、磐安模式、嵊泗模式和桐廬模式。[5]楊華鋒(2015)對河南省信陽市郝堂村進行實踐調查,發(fā)現該村形成了以政策協(xié)同、項目協(xié)同與服務協(xié)同為形式的金融合作模式,有效地調動了地方政府、基層組織、民間組織和鄉(xiāng)村精英的積極性,積聚了鄉(xiāng)村社會資本,提升了治理的可持續(xù)性。[6]盧福營(2012)對浙江省舟山市鄉(xiāng)村治理的現狀進行調研,認為其成功之處在于推行了“網格化管理、組團式服務”,構建了以“協(xié)同服務”為主要特征的鄉(xiāng)村治理新模式。彭斌、康就升(2013)提出廣東云浮鄉(xiāng)村治理的成功經驗在于建立起以村黨組織為核心、村民自治組織為基礎、村級社會組織為補充、村民廣泛參與的協(xié)同共治工作格局。最后,從協(xié)同共治的視角,有鄉(xiāng)村協(xié)同治理的金東“赤松模式”,政府主導多主體協(xié)同開展鄉(xiāng)村治理的義烏“佛堂模式”,村級組織與農民工租住地工會共同開展流動人口服務與管理的東陽“楊家模式”,多元主體協(xié)同參與農村老年人居家養(yǎng)老服務的“金東模式”,建立村務監(jiān)督委員會促進村民參與民主管理與監(jiān)督的“后陳經驗”。[7]民族地區(qū)實現鄉(xiāng)村振興的模式選擇主要有資本聚合、文化旅游、傳統(tǒng)工藝、生態(tài)農業(yè)、老字號品牌五種模式。[1]此外,冉光仙、徐興靈(2018)對西部民族地區(qū)基層協(xié)同治理展開新的探索,提出“四直為民”法,其具有較高的合法性和合理性,通過協(xié)同的方式建構共同體,讓黨內民主與人民民主進行有機結合,最終實現村莊的有效治理。[8]綜上所述,基于協(xié)同治理理論的視角,學者們就如何實現鄉(xiāng)村振興總結出了諸多模式,表明鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村治理體系建設在理論和實踐上具有一定的協(xié)同效應。

在多中心治理體系背景下,客觀上需要培育各種力量參與鄉(xiāng)村社會治理,也需要整合各種社會精英支持鄉(xiāng)村治理,同時,更需要吸納各種非政府組織力量介入農村公共服務的供給過程。[8]從協(xié)同治理理論的視角看,首先,協(xié)同治理遵循的是一種多中心的治理理念,要充分發(fā)揮“體制吸納”機制的重要作用,在行政、立法和決策的過程中吸納鄉(xiāng)村民間力量和社會精英。其次,基層政府在行使行政權力過程中,可以引導第三方組織進入行政權力的視野,吸收鄉(xiāng)村能人、龍頭企業(yè)負責人共同創(chuàng)辦合作組織或直接參與管理鄉(xiāng)村經濟。[9](P6)最后,注重“多元”主體的培育,吸納鄉(xiāng)村精英或新鄉(xiāng)賢等新力量,將有魄力、有威信、有品德的黨員、群眾代表組織起來,在鄉(xiāng)村治理過程中,共同商議、共同研究、集體決策,實現多元主體的互補,從而解決了基層權力末梢的問題。[8]

二、理論及分析方法

公共政策理論認為,政策主體在制定和執(zhí)行政策時,必須依據政策的客觀關系,并將它們有機地結合起來,以形成政策合力,發(fā)揮理想的政策效應,在功能上實現互補。政策文獻可以從政治的高度,真實地反應社會過程的變動與多樣性,同時,也是某一領域綜合影響的結果。[10]政策文獻在政府的社會管理過程中具有重要的引領功能,它規(guī)范和引導社會主題的行為方式,是政府治國理政的重要工具。[11]

本文選取的M村位于臨滄市耿馬自治縣內,主要有傣、佤、拉祜、布朗等14個少數民族。案例選取具有一定的地區(qū)特性和民族特色,以及政策文本具有較強的可獲得性。文本分析是研究者描述和闡釋一系列記錄或可視文本的方法,其目的是描述文本中蘊含信息的內容、結構和功能。本文主要運用質性研究方法,案例政策文本主要包括:云南省主要領導講話,縣、鄉(xiāng)關于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策文本以及對M村的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施方案、行動方案、人才方案的內容為分析對象,選取的文本內容如表1所示。采用基于文本的內容分析方法進行數據收集,采用R軟件對所選取的文本內容進行關鍵詞提取和聚類分析,Nvi?vo軟件進行詞頻統(tǒng)計、詞云制作和編碼,用項目模型提取耿馬自治縣M村關于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的基本模式,并對構建的模式進行闡述。

表1 政策文本一覽

三、文本內容量化結果闡釋

(一)關鍵詞與詞頻統(tǒng)計

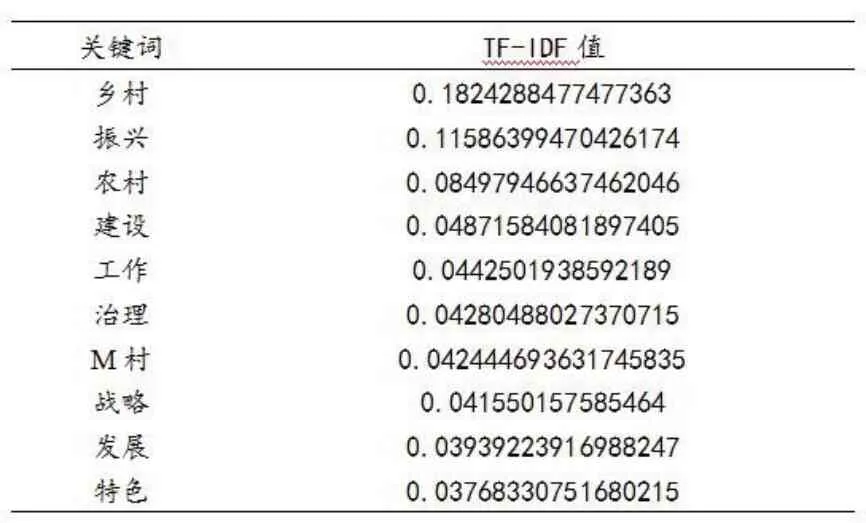

1.關鍵詞。在文獻中,從關鍵詞可以判斷和概括出文章的主題,其主要作用是反映文章的核心問題,是文章的重要組成內容。關鍵詞作為一個對文本內容的概括,是文本分析的重要組成部分,通過提取文本的關鍵詞可以更為清晰地判斷文本內容所關注的重點主題和熱點問題。在關于邊疆民族地區(qū)的政策文本內容提取中,在主題關鍵詞層面,表2匯總了政策文本內容提取的TF-IDF值排名前10的關鍵詞。

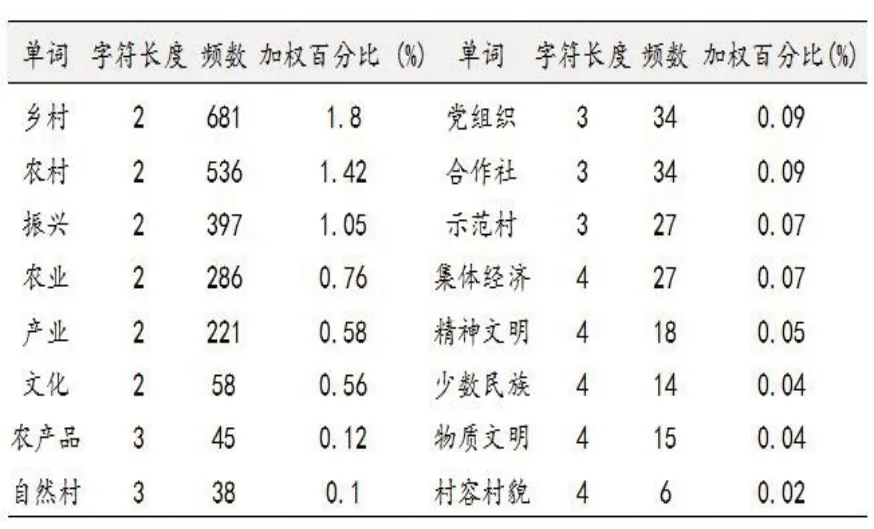

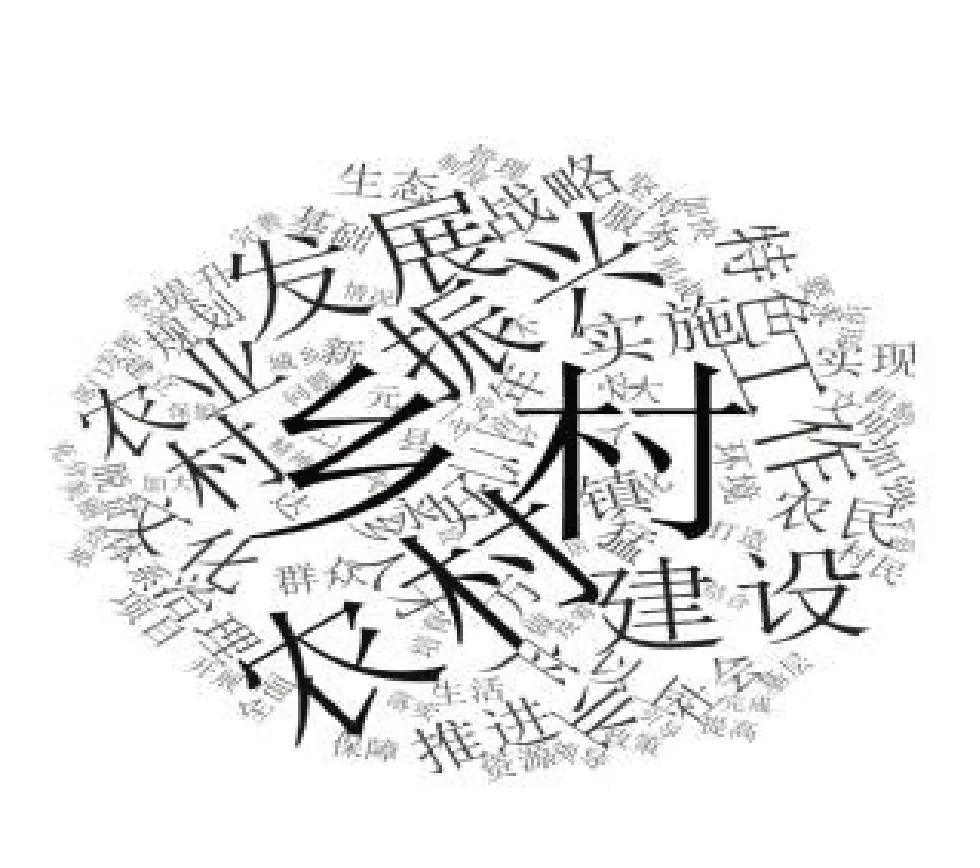

2.詞頻統(tǒng)計。通過對選取的政策文本內容進行詞頻統(tǒng)計,出現頻數排名前16個關鍵詞的詞頻統(tǒng)計如表3所示,詞云可視化分析如圖1所示。

通過表3中政策文本內容的詞頻統(tǒng)計,可以反映出邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施,其主要的實施對象是鄉(xiāng)村、農業(yè)、農民,實施的載體包括:產業(yè)、文化、農產品、合作社、示范村和集體經濟等,精神文明、物質文明、村容村貌、少數民族特色是邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的最終目標追求。以上關鍵詞的詞頻統(tǒng)計更多的是強調邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的主要載體和目標追求。此外,在環(huán)境治理方面,生態(tài)、文明、環(huán)境、村容村貌也是高頻詞匯,人才、村干部、務工人員、土地改革、文化教育、脫貧攻堅、因地制宜、綜合治理、脫貧致富等出現的次數也比較多,表明這也是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重點關切領域。根據關鍵詞依據權重形成以圖1所示的詞云分析圖,進一步印證了民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主題為農村建設、農業(yè)發(fā)展、農村文化、鄉(xiāng)村特色發(fā)展等內容。

表2 關鍵詞表

表3 詞頻統(tǒng)計

綜上所述,鄉(xiāng)村建設、農村發(fā)展、農業(yè)振興是新時代背景下邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重點內容,只有鄉(xiāng)村建設好、農業(yè)扶持好、農村發(fā)展好,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施才能取得重要成效。

(二)聚類分析

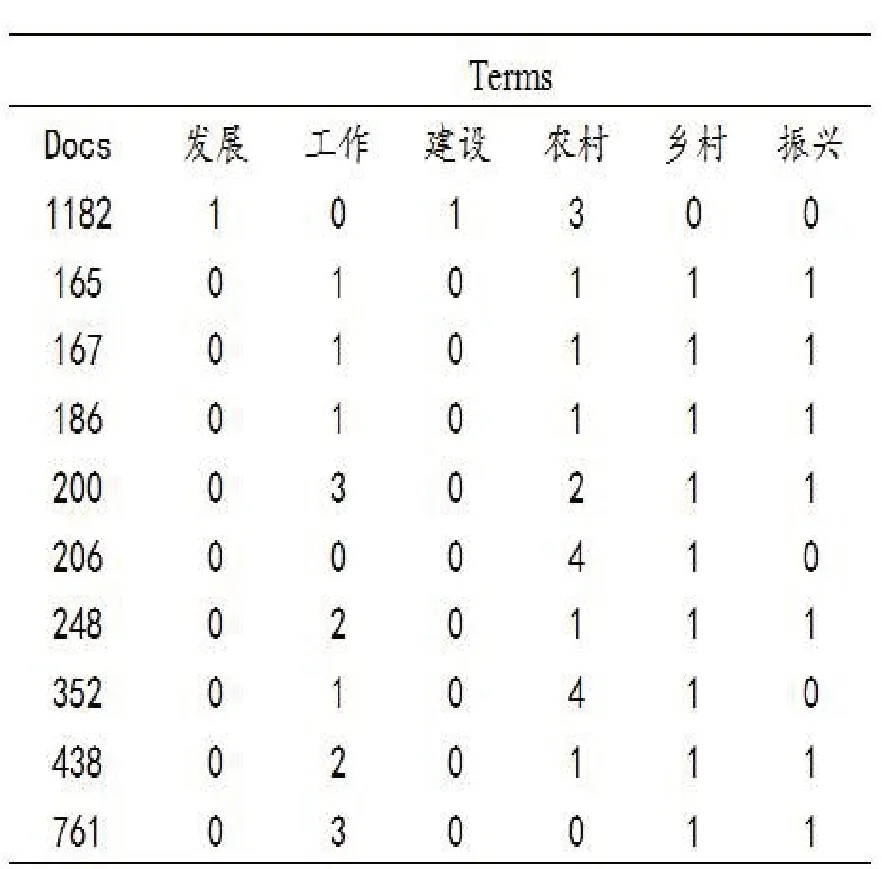

在聚類分析階段,通過在政策文本內容中抽取出它們的主題后,用概率分布的形式給出政策文本的主題,從而根據主題分布進行主題聚類或文本分類,在文本聚類的預處理中,本文運用R語言中的中文分詞程序包R wordseg。為了進一步分析不同文檔-詞語之間相關性程度,首先將文本拆分成句子,然后計算其對應的文檔-詞條矩陣,但是考慮原始得到的文檔-詞條矩陣具有過高的稀疏性,因此這里剔除一些出現頻次極低的詞語,最終得到的文檔-詞條矩陣見表4。

圖1 詞云分析

表4 文檔-特征詞矩陣

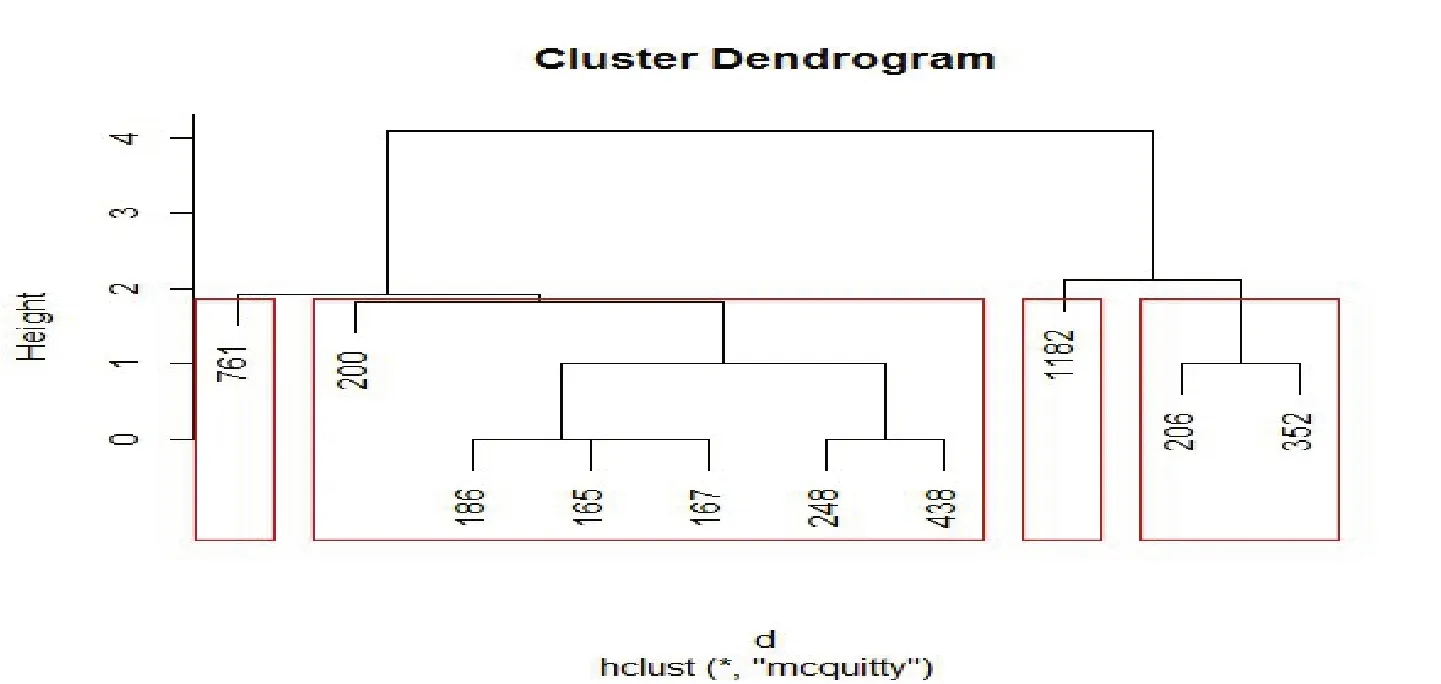

為了分析這些對應文檔-詞條矩陣的相關性,將相關性高的文檔聚集在一簇,因此根據得到的文檔-詞條矩陣,利用層次聚類分析,得到的結果如圖2。在聚類分析中確定聚類數目,目前還沒有統(tǒng)一的唯一正確的確定標準,根據圖2聚類樹狀圖,把文本內容劃分為10個聚類。

圖2 聚類樹狀圖

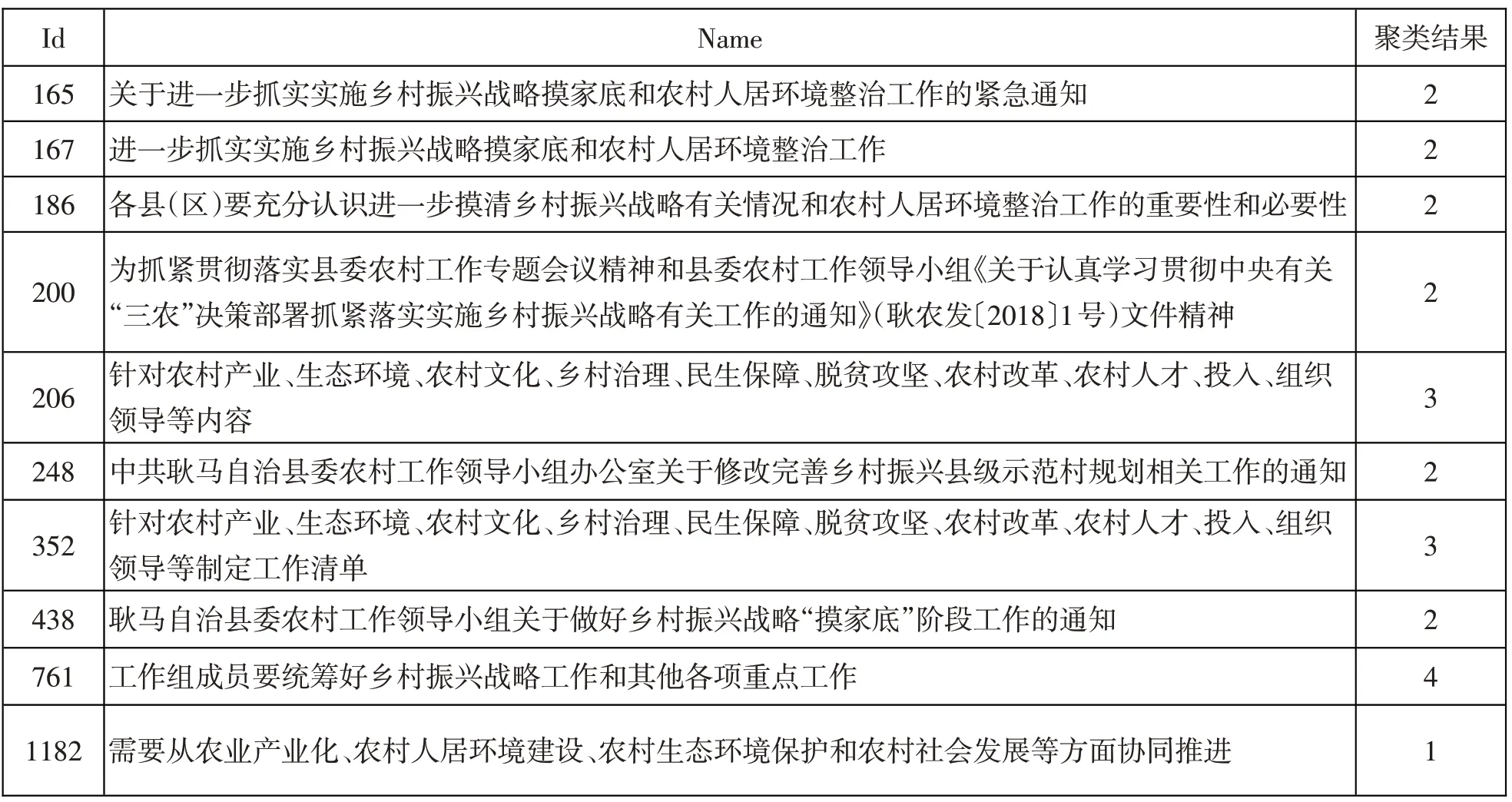

表5是根據圖2得出的對應10個聚類結果。從聚類結果可以看出,在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提出后,當前邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施主題聚類如表5,聚類的結果主要有10個主要方面。從上面的聚類結果可以看出,政策文本內容的聚類還是比較清晰的,對于同一簇內不同文檔的相似度高,即主要的關鍵主題的聚合度高。根據以上10個聚類結果,把它分為四個類別:第一個類別是關于統(tǒng)籌做好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作和其他各項重點工作。第二個類別是有關“三農”決策部署落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施情況,對農村人居環(huán)境整治、實施過程中的摸家底及完善鄉(xiāng)村振興縣級示范村規(guī)劃相關工作。第三個類別是關于鄉(xiāng)村的生態(tài)環(huán)境保護、農業(yè)、產業(yè)發(fā)展以及營造良好的人居環(huán)境,助力各地區(qū)鄉(xiāng)村振興和協(xié)同治理。第四個類別是針對農村產業(yè)、生態(tài)環(huán)境等內容。由此可見,民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興主要聚焦于農村產業(yè)、生態(tài)環(huán)境、農村文化、鄉(xiāng)村治理、民生保障、脫貧攻堅、農村改革、農村人才、財政投入、農村生態(tài)保護等主題。

表5 聚類結果

(三)M村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施模式

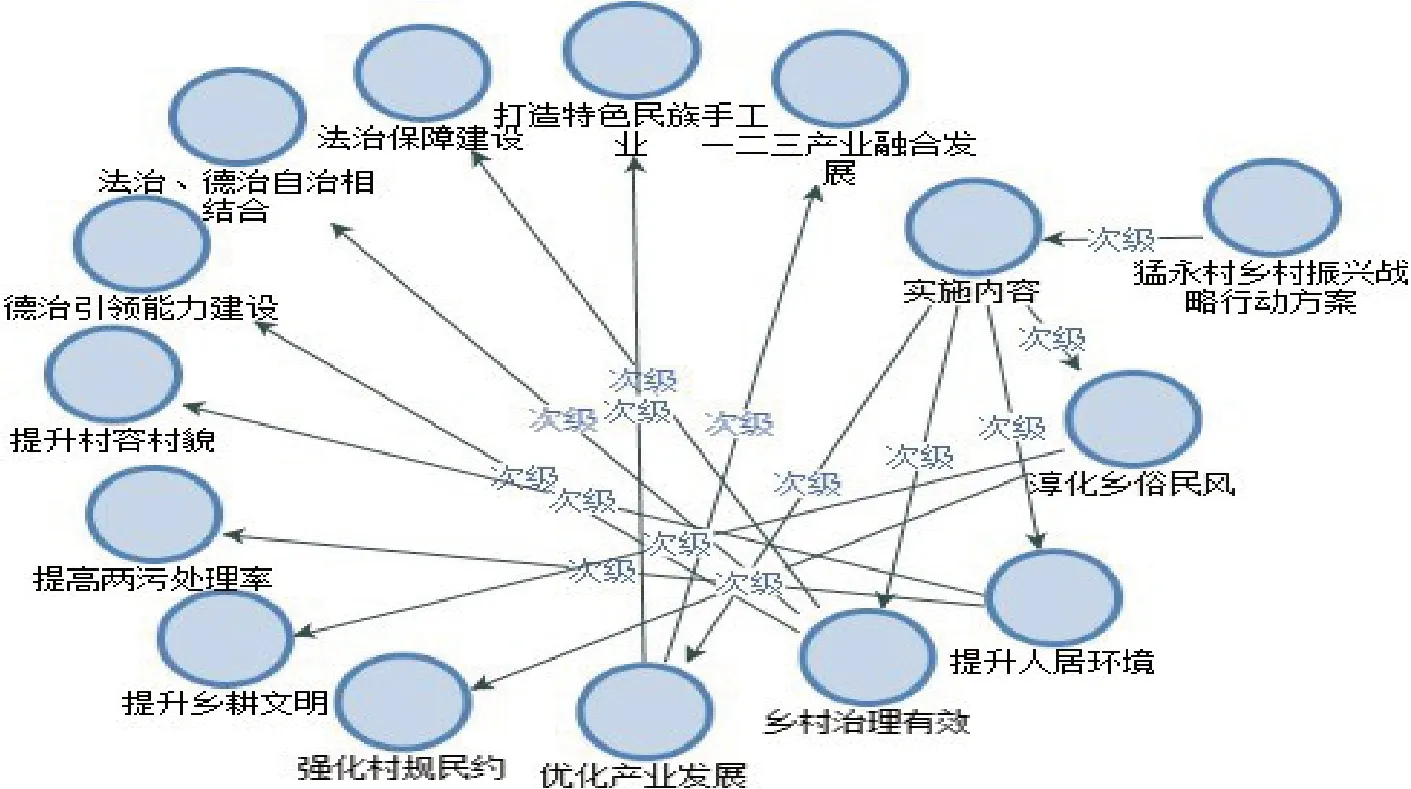

在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施后,各地區(qū)對鄉(xiāng)村振興模式已經開始了不同方式的探索。例如,北京平谷區(qū)依靠本地桃樹資源,把種植、桃加工、銷售等集合為一體,形成了“文化+特色農產品”的發(fā)展模式。[10]西江千戶苗寨的旅游開發(fā)模式成為少數民族地區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的典范,通過農耕文明的苗族文化,實現“政府+企業(yè)+村民”共同參與的旅游開發(fā)模式。[11]從協(xié)同治理理論的視角,按照民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,結合農業(yè)、農村、農民、產業(yè)、生態(tài)等研究主題,通過政策文本構建出邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施模式如下圖3所示。

圖3 M村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施模式

根據產業(yè)興旺的發(fā)展目標,民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施應聚合發(fā)展特色經濟水果、蔬菜,特色養(yǎng)殖、種植,挖掘民族特色文化,優(yōu)化產業(yè)發(fā)展。M村制定的措施包括:一二三產業(yè)融合發(fā)展,深化農村土地改革完善承包地“三權”分置制度。產業(yè)上因地制宜發(fā)展甘蔗種植產業(yè),依托M村壩區(qū)優(yōu)勢種植連片特色經濟水果,探索發(fā)展傳統(tǒng)稻米及壩區(qū)蔬菜種植,發(fā)展特色養(yǎng)殖,打造以村集體經濟為載體的種植、養(yǎng)殖專業(yè)合作社及特色民族手工業(yè),深挖M村土陶、白象軋制、傣族手工刺繡等民族特色手工業(yè)潛力,大力弘揚白象舞等民族特色文化。完善M村土陶制作工藝、開拓產業(yè)市場,建設集手工體驗、制作、銷售一體化的勐永土陶手工作坊,依托電商平臺發(fā)展,擴大土陶、傣族刺繡等產品銷售面。

生態(tài)宜居,提升人居環(huán)境。保護好民族地區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境,營造農村人居環(huán)境,以村莊整潔、生態(tài)宜居為切入點,建設美麗新鄉(xiāng)村。M村在鄉(xiāng)村振興政策實施上,提高污水處理效率,依托集鎮(zhèn)“一水兩污”工程建設,切實完成村莊垃圾、污水無害化收集處理。在村容村貌改善中,改善舊村舊房,對村莊內新建、修繕房屋,結合民族文化特色,打造特色民居,對道路、溝渠、院落進行綠化,動員群眾在房前屋后、庭院圍墻進行綠化美化,在適宜地段補種經濟林果。在基礎設施建設上,完成到戶道路硬化工程,加大冬春道路、農田水利設施建設力度以及對龍洞休閑公園、佛寺進行修繕,進一步提高各族群眾的幸福指數。

鄉(xiāng)風文明,淳化鄉(xiāng)俗民風。邊疆民族地區(qū)鄉(xiāng)村應傳承發(fā)展提升農耕文明,走鄉(xiāng)村文化興盛之路,堅持物質文明和精神文明一起抓。M村充分發(fā)揮基層黨建優(yōu)勢,完善村民議事會、村民委員會和村務監(jiān)督委員會,發(fā)展村集體經濟組織以及群團、社會、民間等組織,實現基層治理科學化、精細化、規(guī)范化。在村內繪制主題文化墻,引導群眾樹立自強、誠信、感恩意識,把對黨的感恩之心轉化為自力更生、艱苦奮斗的自覺意愿和行動。強化村規(guī)民約的約束力,不斷完善健全村規(guī)民約,倡導人人遵紀守法,提倡文明家風、村風。以各類評選為切入點,引導村組群眾樹立正確的價值觀、建立良好的生活習慣,形成村組群眾齊抓共管,共同推動物質文明和精神文明雙豐收。

鄉(xiāng)村治理有效,健全自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理機制。邊疆民族地區(qū)農村應以營造良好的政治環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境、治安環(huán)境、生態(tài)環(huán)境為目標,實現自治、法治與德治相結合的現代鄉(xiāng)村治理體系。M村在法治保障上,開展法律進村入戶普法活動,開展黃賭毒、亂堆亂放亂占等綜合治理,增強村組干部法治觀念、法治意識,提高依法辦事能力,組建一支黨員干部護村隊,充分發(fā)揮村治安調解組織第一道防線作用。在德治引領能力建設上,成立村級道德評判會,引導群眾見賢思齊、崇德向善,切實發(fā)揮德治在鄉(xiāng)村治理中的基礎作用。自治能力建設方面,以提升基層黨組織建設為重點,以政治領導力、思想引領力、群眾工作力、社會號召力建設為抓手,充分發(fā)揮村黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,建立和完善以黨支部為核心的自治組織體系。

四、基于協(xié)同治理的模式選擇

1.協(xié)同治理的基礎。近年來,基層社會群體性事件頻發(fā),社會管理效率低下,滯后的社會自治能力未能充分發(fā)揮其自身的功能,民族地區(qū)政府在調節(jié)沖突、整合利益、道德教化、文化習俗上的治理能力逐步衰退,不能發(fā)揮其應有的功能,這為多元主體參與基層社會治理提供現實基礎。傳統(tǒng)社會組織是鄉(xiāng)村協(xié)同治理的重要資源。在傳統(tǒng)的社會組織中,族長、長老、寨老組織等在基層黨組織的領導下,在基層治理中可以發(fā)揮重要的社會協(xié)同作用。[4]在公共部門領域與私人部門合作的治理框架下,村委會、合作社、村莊青年精英與基層政府的協(xié)同,從不同的角度為鄉(xiāng)村社會的有效治理和解決基層社會問題提供了可能。尤其在邊疆民族地區(qū),若缺乏村委會、族長、長老、寨老等的積極參與,單純依靠基層政府的力量進行鄉(xiāng)村治理,其治理效果肯定難以想象。因此,邊疆民族地區(qū)的鄉(xiāng)村治理更需要從協(xié)同治理的角度出發(fā),綜合運用政策、服務和項目三種基本模式進行協(xié)同治理。首先,政策協(xié)同。從各級政府部門之間的相互合作來看,省、市、縣政策體系的協(xié)同,是社會組織參與基層社會治理的基本條件。其次,項目協(xié)同。其體現的是政府部門和私人部門的合作,主要的手段是政府購買社會服務。基層政府通過財政預算每年提供一定的資金,用于購買第三方提供的公共服務,或政府采取稅收減免、財政補貼和貼息的方式鼓勵第三方參與公共服務供給。最后,服務協(xié)同。在民族地區(qū),此類項目可包括農家樂、茶社、客棧等充滿本地區(qū)民族特色休閑娛樂場所,這些服務項目可以與政府公共服務供給進行合作。基于協(xié)同治理理論,在基層社會治理過程中,通過建設鄉(xiāng)村協(xié)作中心,讓社會組織參與鄉(xiāng)村治理成為可能,并起到組織協(xié)調的中樞作用,通過政策、服務和項目協(xié)同,讓社會組織、村兩委協(xié)調配合鄉(xiāng)村治理更具針對性與可操作性,并且更為村民信任,為其所接受。[12]

2.協(xié)同治理著力點:鄉(xiāng)村社會體制吸納。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施,邊疆民族地區(qū)的社會問題也逐步凸顯,鄉(xiāng)村自治發(fā)展路徑也舉步維艱,難以面對日益復雜的行政環(huán)境和政治現實。社會治理體系現代化最直觀的標志即多元主體的協(xié)同共治,所以學者和施政者都開始嘗試多元主體介入、多方利益整合的“協(xié)同”治理模式。協(xié)同治理模式的發(fā)展可歸結為“府治—自治—共治”,在多元治理模式下,讓鄉(xiāng)村社會的體制吸納成為了可能。體制吸納是行政權力吸引社會組織或個體精英進入公權領域運作的社會過程。學者金耀基指出,“行政吸納政治”的主要核心是設置咨詢委員會,并在行政、立法決策過程中吸納社會精英。其主要表現形式是基層地方政府在行政過程中,吸納鄉(xiāng)村能人、企業(yè)組織或管理者一起協(xié)同治理鄉(xiāng)村社會建設。鄉(xiāng)村社會體制吸納,讓基層政府的多元治理成為可能,基層政府也能夠整合多種資源,實現話語權的統(tǒng)一,充分調動鄉(xiāng)村精英、鄉(xiāng)賢、鄉(xiāng)村能人等建設家鄉(xiāng)的積極性,為本地區(qū)的經濟社會發(fā)展作出重要貢獻。

3.協(xié)同治理的目標:生態(tài)共治。以合作為協(xié)同治理的起點,有效調動地方政府、基層組織、民間組織和鄉(xiāng)村精英的積極性,積聚鄉(xiāng)村社會資本,改善鄉(xiāng)村經濟狀況,并以此為基礎在“生態(tài)共治”的層面上打造協(xié)同治理的增長點,提升鄉(xiāng)村治理的可持續(xù)性。如何實現邊疆民族地區(qū)的生態(tài)共治與多方主體的協(xié)同治理,這就要求充分發(fā)揮合作的優(yōu)先策略,以合作社、經濟組織建設、資本累積為基點,實現鄉(xiāng)村的合作共治。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的背景下,邊疆民族地區(qū)在基本生活得以保障后,鄉(xiāng)村的環(huán)境治理就具備了一定的可操作性。在此過程中,把公共治理的中心下移,發(fā)揮基層組織的作用,逐步實現政府治理、社會調節(jié)、居民自治良性互動。[13]在制度建設方面,可以通過建立章程,把政府、村干部、村民等群體,在權力、責任、治理方式、運行結構、業(yè)務流程、風險控制等方面在政策上進行責任、義務的規(guī)定。培育村民的參與熱情,建立政府和鄉(xiāng)村治理的互動機制,為基層鄉(xiāng)村治理和村莊共同治理打下堅實的組織基礎。此外,要充分利用鄉(xiāng)賢人才和留住鄉(xiāng)村人才,這樣既可充實農村的核心家庭,又為基層治理提供廣泛的治理參與者。

綜上所述,在“國家—社會—公民”的傳統(tǒng)范式下,“強政府—大社會”的管理模式在當前比較受到學界認可,“大社會”的管理思想主要表現為對社會資本的培育、農民合作意識的培養(yǎng)以及社會力量的發(fā)展和對社會權威的認同。總之,在基層鄉(xiāng)村社會的治理過程中,地方政府通過引導村委會、致富能人、族長、鄉(xiāng)村組織等各方主體的組織協(xié)同,通過多元主體的方式實現基層社會的協(xié)同治理。同時,鄉(xiāng)村人才是鄉(xiāng)村振興發(fā)展必不可少的因素,通過建設以村委會為主的合作社、鄉(xiāng)村建設工作室及鄉(xiāng)村公共組織服務平臺,各組織部門之間互相協(xié)調,以此留住、吸引鄉(xiāng)村人才。在鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略背景下,基于多元主體的協(xié)同治理,通過發(fā)揮村委會、致富能人、族長、鄉(xiāng)村組織等協(xié)同作用,把鄉(xiāng)賢、致富能手培養(yǎng)成扎根鄉(xiāng)村發(fā)展的協(xié)作者,不斷提升、培育鄉(xiāng)村青年的鄉(xiāng)村治理能力,在多元主體共同參與鄉(xiāng)村治理的模式下,使得邊疆民族地區(qū)的鄉(xiāng)村振興能夠真正實現。