不均勻變形對聯絡通道喇叭口應力的數值分析

胡心舟

(同濟大學,上海 200092)

0 前 言

在國內的沿江沿海地區,江底海底隧道建設都在籌建中,這些大型工程也帶來了許多前所未有的科學難題,其中最讓我們關注的是由于隧道和聯絡通道不均勻變形導致接口處應力分布的變化。影響隧道與聯絡通道不均勻變形的因素主要有隧道下臥土層固結特性不同,潮汐變化,隧道臨近的荷載變化,地鐵列車振動荷載,地震作用等[1-2]。目前針對不均勻變形對隧道與聯絡通道以及接口處影響的研究,多集中在對主隧道變形的影響[3],以及開挖支護與土體加固方法上的創新[4]。對于連接區域喇叭口處的應力影響的研究很少,學者們多從凍結加固的角度出發[5]。事實上,喇叭口處因隧道變形而產生的滲水問題一直是工程上的難題,由于該問題偏向于運營階段而不會引起設計階段研究人員的注意,所以這方面的研究偏少。本文結合沿江通道越江隧道聯絡通道工程,采用有限元分析方法,對連接處喇叭口應力狀態進行分析,評價不均勻變形對聯絡通道和主隧道應力、變形的影響程度,得到的相關論斷可為類似工程提供參考。

1 工程概況與模型建立

上海市沿江通道越江隧道(浦西牡丹江路-浦東外環線)新建工程浦西側起點為寶山區牡丹江路與富錦路交叉口,在浦東側接入外環高速公路,全長約8.7 km,其中越江隧道長約6.49 km。越江通道段共設置了6條聯絡通道。盾構隧道外徑15 m,管片厚度650 mm,凈直徑13.7 m。1#聯絡通道左線隧道里程為LK5+352.140、右線隧道里程為RK5+340.000,左線隧道中心標高-33.720 m,右線隧道中心標高-33.213 m,盾構隧道中心距30.626 m,通道長15.642 m(隧道腰線處管片外側間距),通道為圓筒形結構,通道凈直徑2 740 mm,喇叭口處凈直徑3 340 mm。

根據沿江通道越江隧道工程以及相關聯絡通道工程設計資料,隧道結構及聯絡通道均采用殼單元,模型具體尺寸參數如表1所示。采用彈性模型,材料參數如表2所示。隧道外圍建立全周彈簧,彈簧參數如表3所示。

表1 有限元模型幾何參數 單位:m

表2 材料參數

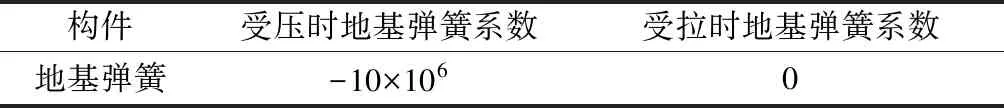

表3 非線性彈簧參數

為了研究隧道、聯絡通道在不均勻變形下的應力和變形分布規律,建立作用范圍和變形強度值分級的模型進行分析。計算工況包括:主隧道peck變形的作用范圍分別為1/8L、1/4L、1/2L、3/4L和1L,聯絡通道變形的作用范圍為1/5L、1/4L、1/2L和L,地基變形強度值分別為2、4、6、8、10 cm,如圖1所示。上述研究內容均包括在同一作用范圍條件下地基變形強度值逐漸增大引起的響應和同一地基變形強度條件下作用范圍逐漸增大兩種情況。

在設置聯絡通道后,開孔環成為主隧道結構體系最薄弱的部位,開孔腰部出現了壓應力,開孔頂部出現了拉應力,如圖2所示,說明聯絡通道設置使隧道結構由受力較均勻、合理的圓環變為具有開孔、存在較大應力集中的復雜的三維結構體系。

圖1 主隧道與聯絡通道不均勻變形

圖2 聯絡通道設置前后主隧道的應力變化

2 隧道不均勻沉降對喇叭口處受力的影響分析

采用復合peck變形模式模擬隧道的不均勻變形,結果顯示隧道的最大壓應力和最大拉應力分別在接口處的腰部和頂部出現,而聯絡通道不均勻變形引起最大拉應力則出現在接口處的底部。當地基變形強度值較小時,受隧道本體剛度的影響,主隧道承受的最大壓應力、最大拉應力變化較小,即主隧道能夠有效抵抗地層變形對隧道結構受力的影響,但當作用范圍增大時,隧道承受的最大拉應力有增加趨勢。

地層不均勻變形作用范圍不同,引起的隧道結構應力增大的趨勢存在差異。當不均勻變形范圍集中在模型長度的1/8L(開孔范圍的1.5D)時,不均勻變形對主隧道最大壓應力變化的影響最為明顯。當不均勻變形作用范圍超過1/8L時,最大壓應力增長速度變緩。而地層不均勻變形作用范圍引起主隧道承受最大拉應力的增長趨勢基本呈線性變化,即呈現出不均勻變形范圍越大,隧道承受的最大拉應力越大的趨勢,而與地基不均勻變形的量值關系不明顯。

隨著地層變形量值的增大,開孔區域的最大壓應力由腰部逐漸向下部轉移,如圖3所示。

由圖4~5可見,在變形范圍相同的條件下,隨著地層變形值的增大,主隧道開孔區域承受的最大壓應力和最大拉應力均增大。說明聯絡通道與主隧道連接部位對不均勻變形程度值較為敏感:當變形范圍和變形值都較小(<6 cm),不均勻變形對開孔部位的應力影響不大;當變形范圍和變形值都較大(≥6 cm)時,聯絡通道與主隧道連接部位將產生開裂,開裂部位位于開孔區域頂部。其位置如圖6所示。

圖3 地層不均勻變形導致開孔區域的應力變化

圖4 主隧道不均勻上浮條件下主隧道最大壓應力變化規律

圖5 主隧道不均勻上浮條件下主隧道最大拉應力變化規律

圖6 主隧道不均勻上浮時主隧道重點防護部位

3 聯絡通道不均勻沉降對喇叭口處受力的影響

當聯絡通道發生不均勻變形時,連接處開孔區域最大應力分布由腰部向肩部轉移,如圖7~9所示。

圖7 聯絡通道不均勻變形引起的主隧道開孔應力變化

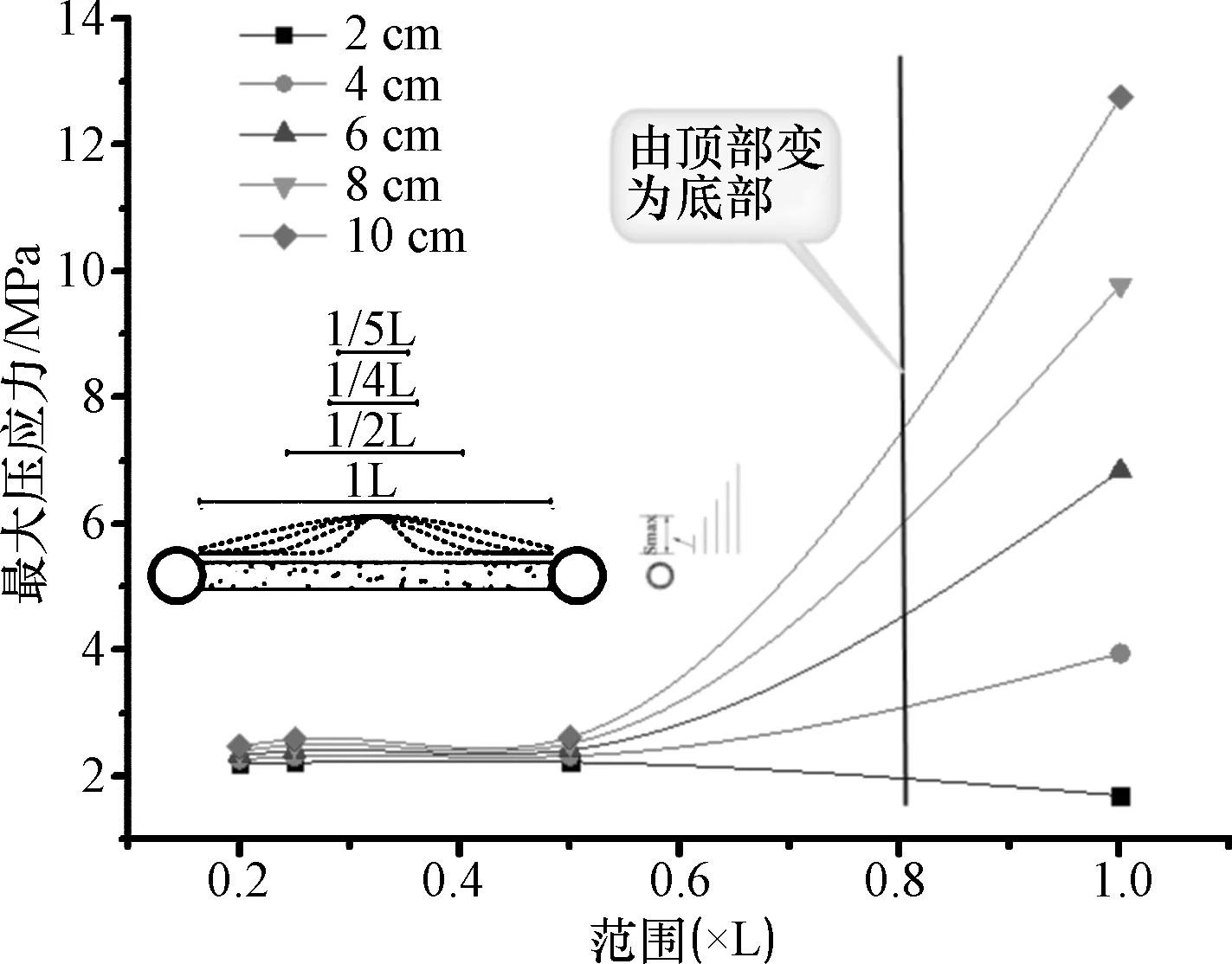

圖8 聯絡通道地層變形區域不同條件下主隧道最大壓應力分布規律

圖9 聯絡通道地層變形區域不同條件下主隧道最大拉應力分布規律

由圖8~9可見,當聯絡通道不均勻變形范圍小于聯絡通道長度的1/2L時,聯絡通道不均勻變形對主隧道開孔部位的應力影響較小。隨著變形范圍加大,隧道承受的最大應力急劇增大,當整個聯絡通道都發生變形時,隧道結構承受的最大拉應力由隧道頂部變為隧道底部,最大壓應力由腰部逐漸過渡到兩肩部位。

聯絡通道不均勻上浮變形條件下,主隧道與聯絡通道連接部位的下部易出現混凝土開裂,發生滲漏水現象。其位置如圖10所示。

圖10 聯絡通道不均勻上浮時主隧道重點防護部位

聯絡通道地層變形導致連接區域開孔處的應力變化與聯絡通道區域地層變形范圍的大小有密切關系。在結構安全的前提下,如果地層變形范圍沒有覆蓋連接區域,應力分布受影響程度較小,主隧道承受的應力基本保持不變;當地層變形覆蓋整個聯絡通道區域時,開孔區域的最大拉壓應力相當,甚至出現拉應力大于壓應力的極端情況。當地層變形值較大時,主隧道開孔區域的最大拉應力位置將由開孔區域頂部變為底部。考慮混凝土抗拉強度較低,聯絡通道不均勻變形范圍較大時,主隧道開孔區域的頂部必將發生受拉破壞。

4 結 論

1)地層不均勻變形作用范圍引起主隧道承受最大拉應力的增長趨勢基本呈線性變化,即呈現出不均勻變形范圍越大,隧道承受的最大拉應力越大的趨勢。

2)隧道不均勻變形范圍和程度都較小時,對聯絡通道受力狀態幾乎沒有影響。當地層變形范圍集中在聯絡通道的5倍直徑內、變形強度較大時,聯絡通道承受的最大應力大幅增加,且聯絡通道應力增長的區域逐漸沿聯絡通道軸線向對側隧道方向擴展。

3)當聯絡通道不均勻變形范圍小于聯絡通道長度的1/2L時,變形對隧道開孔部位的應力影響較小。當變形范圍遍布整個聯絡通道時,隧道承受的最大應力急劇增大。

4)不均勻變形條件下,主隧道與聯絡通道連接部位的頂部和底部易出現混凝土開裂,是主隧道抵抗不均勻變形的薄弱部位,而聯絡通道中間的頂部、連接部位的頂部與底部,是聯絡通道抵抗不均勻變形的薄弱部位。這些部位容易發生滲水現象,需要重點監測與保護。

[ID:009132]