鄭州市社區居民對“互聯網+護理服務”使用意愿及影響因素

劉珍,張艷,李宏潔,杜燦燦,趙敬

我國《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》指出,預計到2020年,全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右,占總人口比重的17.8%左右[1]。人口老齡化加劇與互聯網服務的興起雙重因素催生出以“共享”為主的醫護上門服務,即“互聯網+護理服務”。2019年,國家衛生健康委員會發布《國家衛生健康委辦公廳關于開展“互聯網+護理服務”試點工作的通知》[2]指出,“互聯網+護理服務”是指醫療機構利用在本機構注冊的護士,依托互聯網等信息技術,以“線上申請、線下服務”的模式為主,為出院患者或罹患疾病且行動不便的特殊人群提供的護理服務。“互聯網+護理服務”可以有效適應人口老齡化、護士人力資源短缺、健康觀念更新等帶來的挑戰。但目前“互聯網+護理服務”主要在沿海城市運行,內地省份的公眾對其認知及使用意愿如何尚未見報道。為此,本研究對鄭州市部分居民進行調查,分析社區居民對“互聯網+護理服務”的使用意愿及影響因素,以期為“互聯網+護理服務”的規范化發展提供依據,為制定有針對性的“互聯網+護理服務”實施路徑提供參考。

1 對象與方法

1.1對象 采用便利抽樣法,于2018年7月選擇河南省鄭州市五里堡社區、綠東村社區、桐柏路社區、科學大道社區、大學路社區、航海東路社區、紫荊山南路社區、南陽路社區8個社區的360名居民進行問卷調查。納入標準:①年齡≥18歲;②意識清醒;③知情同意且愿意配合調查。

1.2方法

1.2.1調查工具 ①社區居民一般資料調查表,自行設計,內容包括社區居民年齡、性別、文化程度、居住地、醫療保障形式、月平均醫療費用占支出比例等。②社區居民對“互聯網+護理服務”的使用意愿調查表,由研究者自行設計,經過查閱文獻、小組討論,在5名專家(從事護理管理的主任護師1名,護理管理與信息方向教授3名,計算機科學與技術工程師1名)的指導下逐步修改形成。包括“互聯網+護理服務”服務的可靠性(4個條目)、可用性(4個條目)、隱私保護及信任(4個條目)、照護風險管理(5個條目)、使用意向(4個條目)5個維度,共21個條目。其中第9~14題為反向計分。采用Likert 5級評分法,從非常不同意(1分)到非常同意(5分),總分21~105分,分數越高同意程度越高,分數越低反對程度越高。前期預調查測得該問卷的Cronbach′s α系數為0.835。

1.2.2資料收集 研究者在調查前與社區衛生服務中心的負責人取得聯系,在社區集中健康教育期間發放問卷。統一培訓調查員以明確研究背景、調查內容和問卷填寫標準,獲得調查對象知情同意后,發放問卷,由調查對象獨立填寫。問卷當場回收,共發放問卷360份,收回有效問卷346份,有效回收率96.1%。

1.2.3統計學方法 采用Excel2010軟件建立數據庫,使用SPSS17.0軟件進行統計分析,行t檢驗、單因素方差分析、多元線性回歸分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

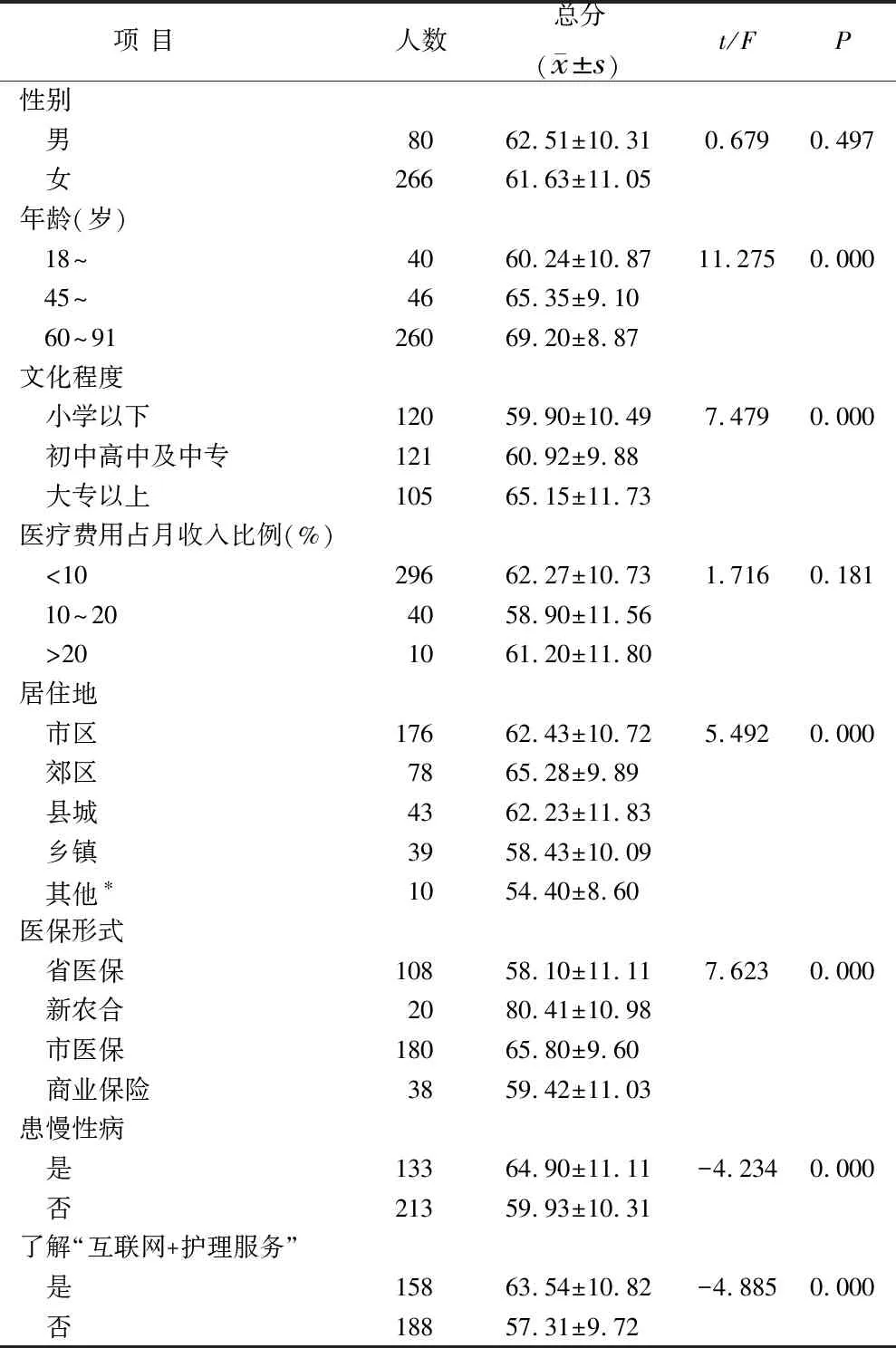

2.1不同人口學特征社區居民“互聯網+護理服務”使用意愿得分比較 鄭州市社區居民“互聯網+護理服務”使用意愿總分61.85±10.88,不同人口學特征社區居民得分比較,見表1。

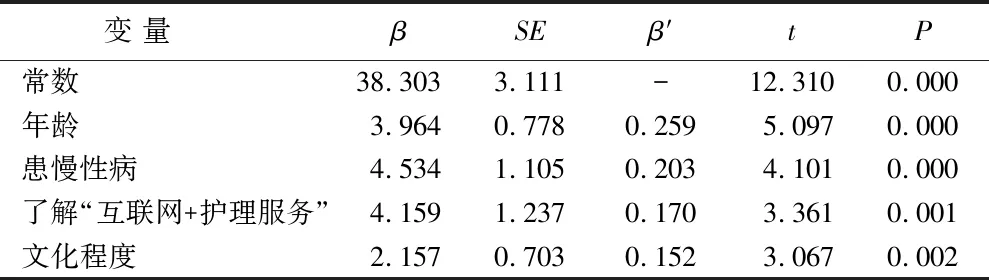

2.2社區居民“互聯網+護理服務”使用意愿的影響因素分析 以社區居民“互聯網+護理服務”使用意愿總分為因變量,以單因素分析有統計學意義的6個變量即年齡、文化程度、居住地、醫療保障形式、患慢性病、是否了解“互聯網+護理服務”納入多元線性回歸分析。結果,年齡、患慢性病(否=0,是=1)、文化程度(小學以下=1,中學=2,大專以上=3)、是否了解“互聯網+護理服務”(否=0,是=1)4個因素進入回歸方程,見表2。

3 討論

共享經濟的含義是人們通過一個第三方互聯網或移動互聯網技術平臺,將閑置的或者盈余的商品、服務、經驗等以有償或者無償的方式提供給需求者[3]。當前國內信息技術平臺逐步健全,部分社區衛生服務中心病床利用率不高,護理服務可以依托互聯網平臺延伸到居民家中,因此基于共享經濟理論整合閑置社會資源發展“互聯網+護理服務”顯得尤為重要[4]。

3.1社區居民“互聯網+護理服務”的使用意愿處于中等水平 調查顯示,鄭州市社區居民對于“互聯網+護理服務”的使用意愿總分為(61.85±10.88)分,處于中等水平。原因可能是隨著全國老齡化的推進,需要專業護理的患病老年人逐漸遞增,患者對護士上門服務有強烈的需求[5],且“互聯網+護理服務”上門服務解決了老年人和行動不便患者就醫難的問題,給老百姓帶來實實在在的便利[6],故存在一定的使用意愿需求。但由于目前互聯網醫療服務質量參差不齊,互聯網醫療相關政策法規尚未完善,而影響社區居民使用的意愿。因此,筆者建議亟需進一步完善“互聯網+護理服務”相關法律法規,營造良好的護士上門服務環境,做好應用宣傳及培訓,分層分類提供“互聯網+護理服務”服務套餐,促進公眾對“互聯網+護理服務”的使用意愿不斷提高。

表1 不同人口學特征社區居民互聯網+護理服務使用意愿得分比較

注:*指非鄭州市居民,目前居住鄭州。

表2 “互聯網+護理服務”的使用意愿多元線性回歸分析(n=346)

注:R2=0.183,調整R2=0.173,F=19.055,P=0.000。

3.2社區居民“互聯網+護理服務”使用意愿的影響因素分析

3.2.1年齡 本次研究表明,年齡越大的居民其“互聯網+護理服務”的使用意愿越強烈(P<0.01)。可能是因為年齡越大的人群,其自理能力、活動能力、健康狀況都會出現不同程度的下降,因此其居家照護服務的需求也越高。Pickler[7]于2016年通過統計過去40年的文獻發現,預計在接下來的40年中患有慢性病的老年人群會有更多家庭護士訪視需求。研究者認為“互聯網+護理服務”今后可進一步針對老年常見慢性疾病提供健康體檢、健康教育、居家護理、心理咨詢、康復指導、醫院陪診等高質量的“互聯網+護理服務”促進其“積極老齡化”,真正緩解老年人群的居家照護壓力。

3.2.2文化程度 本次研究表明,文化程度越高的居民其“互聯網+護理服務”的使用意愿越強烈(P<0.01),這與王藝蓉等[8]對糖尿病患者的研究結果類似。可能與文化程度較高的人群,其知識面較廣,獲取信息能力較強,對新事物接受能力較高有關。提示護理人員針對不同文化程度的居民應采取不同的“互聯網+護理服務”宣講方式,兼顧不同學習能力的用戶群體需求,在不影響使用功能的前提下,盡可能將操作界面設計得簡單、程序設計得更為人性化,并考慮到不同群體使用體驗,真正將“互聯網+護理服務”落到實處。

3.2.3患慢性病 本次研究表明,患有慢性病的人群對“互聯網+護理服務”的使用意愿較為強烈(P<0.01),與王苑蓉等[9]對老年患者的研究結果近似。可能與患有慢性病的人群,其需要長期服藥、進行疾病監測及日常生活護理等多樣化、個性化的護理服務有關。目前,針對高齡或失能老年人、康復期患者和終末期患者等行動不便的人群,主要提供慢病管理、康復護理、專項護理、健康教育、安寧療護等方面的護理服務[2]。對于慢性病患者人群,其存在多元化的照護需求,但目前“互聯網+護理服務”仍然以基礎護理服務為主。因此,應逐漸完善“互聯網+護理服務”內容,重點關注慢性病人群的不同層次需求。同時應參照當地醫療服務價格收費標準,綜合考慮交通成本、信息技術成本、護士勞務技術價值和勞動報酬等因素,探索合理的“互聯網+護理服務”價格和相關支付保障機制,減輕慢性病患者的長期經濟負擔。

3.2.4對“互聯網+護理服務”了解狀況 本次研究表明,對“互聯網+護理服務”有一定了解的居民的使用意愿更為強烈(P<0.01),與梁丹[10]的研究結果一致,可能與對“互聯網+護理服務”有一定了解的居民已經感受到其服務的有效性和便捷性,愿意將其作為日常診療護理的選擇途徑有關。目前,經濟發達地區相關信息平臺運營較多,以輸液為例,“互聯網+護理服務”平臺收費和公立醫院現行的醫療服務價格相差達7倍多,導致“互聯網+護理服務”沒有進入大眾的日常診療護理選擇途徑有關[11]。筆者建議可通過健康講座、健康廣播、網絡、報紙等平臺讓更多的人知曉“互聯網+護理服務”,并創新和豐富一系列便民、惠民服務措施,以此提高社區居民對“互聯網+護理服務”的社會認同感。此外,還可借鑒美國馬薩諸塞州試行的“歡迎家庭”項目[12],通過建立試點逐步改善公眾對“互聯網+護理服務”的知曉度。

4 小結

本調查結果顯示,鄭州市社區居民對“互聯網+護理服務”的使用意愿處于中等水平,其中年齡、文化程度、是否患有慢性病、是否了解“互聯網+護理服務”是影響“互聯網+護理服務”使用意愿的因素。建議今后應針對不同人口學特征居民的照護需求,采取系統的、全方位的系列配套改革措施,規范“互聯網+護理服務”管理,提高社區居民尤其是慢性病患者對“互聯網+護理服務”的使用意愿。本研究僅調查了鄭州市部分社區居民,有待在后續研究中進一步擴大樣本量,為促進“互聯網+護理服務”規范化發展提供有價值的參考。