高速公路邊坡生態防護研究與探討

羅 宇

(西安建筑科技大學 藝術學院,陜西 西安 710055)

0 引 言

邊坡是指為了保證路基穩定,在路基兩側做成的具有一定坡度的坡面。在高速公路的建設過程中,邊坡的存在必不可少。然而,建筑活動,如公路和路基的填充挖掘可能導致的生態和環境問題,如對原生植被和土壤侵蝕破壞。因此,保護和建設高速公路邊坡的生態環境不僅需要美化了環境,也是確保公路安全的必要條件。

高速公路的生態防護是指協助退化的、受損的、被破壞的生態系統防護的過程。利用生物(主要指植物)對邊坡進行植被防護以建立一個新的植物群落;或以環境保護和工程建設為目的的生物控制或生物建造;或利用植被進行坡面保護和侵蝕控制。研究公路邊坡生態防護能更好地建設邊坡的生態環境。降低高速公路的維護成本。從景觀和經濟的角度來看,可以達到美觀和效率的雙贏。

1 國內外研究現狀

自上世紀初以來,發達國家一直高度重視公路建設中的生態環境保護問題。在20世紀30年代,美國開始研究公路邊坡的植草防護技術。20世紀50年代,為實施生態保護,美國制定了新的高速建設生態保護法,以及將公路邊坡的生態保護作為研究的關鍵技術。日本在20世紀60年代實施了“環境優先、自然再生”的戰略,逐步將工程措施和植被措施相結合,發展了邊坡生態保護技術,目前已成為世界技術領先者。據有關資料顯示,日本擁有大量國內外植被保護專利技術,可根據不同的坡度條件和氣候條件選擇不同的種植方式。從發達國家公路生態保護技術的發展歷史可以看出,公路生態環境治理的主體是邊坡植被防護,高速公路生態防護的主要手段是采用先進的綠化工程技術或者重建植被。目前,常用的兩種主要模式分別是:以歐美為典型的高養護型——濕式噴播快速植草技術;以日本為典型的高投入型——客土及厚層生長基礎噴播技術。

21世紀以來,我國在高速公路的建設過程中,逐漸由單一的工程為重心,轉變為生態與工程協調并重。2001年于新疆建成的“巴音布魯克天鵝湖”旅游生態公路,至2002年基于穿越秦嶺山脈的西安到漢中高速公路提出的公路建設生態保護技術研究課題,可以看作是我國對于生態高速公路的初步探索。2004年建成通車的寧杭高速公路(江蘇段)首次提出了“生態高速公路”的理念。這一階段的生態處理重點在于園林設計,通過“借景、引景、造景、遮景”等手段將高速公路與周圍環境進行有機結合,即在生態景觀中,高速公路得以融入周邊環境。近年來,高速公路生態的建設不僅僅局限于融入生態景觀中,還需要符合可持續發展的要求,在保證公路的社會、經濟與文化的要求的同時,使高速公路融入生態環境中。

2 邊坡生態防護技術

符合生態環境的實施難度要遠遠大于符合生態景觀。生態景觀建設的重點在于使用鄉土植物并達到美化與美觀的需要,而生態環境建設的重點在于植株之間的協調搭配,不僅需要鄉土植物的易存活性,還需要邊坡各個植株之間形成小的生態圈,并且這些小的生態圈和整體環境構成穩定的生態系統。因此在技術方面,以往常用的工程技術已經很難滿足生態建設與生態防護的需要,生態防護技術的選用是需要做好的第一個決策。

不同于傳統的工程防護技術,生態防護技術充分利用植物自身特點并結合必要的工程防護,起到工程建設與環境保護兼顧的目的。在公路建設、運行與養護的實例中,邊坡是高速公路生態環境中最脆弱的部分也得以證實,因此,做好邊坡的防護和綠化是高速公路生態建設的重點。

目前,我國常用的適用于土質邊坡的生態防護技術有:液壓噴播植草護坡、蜂巢式網格植草護坡、OH液植草護坡、漿砌片石骨架植草護坡;適用于巖質邊坡的生態防護技術有:挖溝植草護坡、噴混植生護坡、SNS柔性網防護;同時適用于土質邊坡與巖質邊坡的技術有:客土噴播、植生帶護坡;此外,還有三維植被網護坡適用于穩定邊坡。

在上述常用的生態防護技術中,符合我國當下國情、機械化設備使用程度,綜合經濟性、適用性以及實施后的防護效果進行全面考量,液壓噴播植草護坡、噴混植生護坡和客土噴播具有典型的生態防護技術效果。三種防護方法的主要特點見表1,在施工過程中,符合邊坡綠化工程的要求;在養護過程中,易于操作與管理;在生態工程中,符合可持續發展的理念。

具體來說,這三種生態防護技術施工簡單,同時成本較低,滿足了經濟的要求。液壓噴播植草護坡和客土噴播在施工技術上簡便快捷,可以在短時間內迅速成坪;噴混植生護坡雖然施工速度較慢,但是后期的穩定性強。三種生態恢復技術涵蓋了常見的土質邊坡與巖質邊坡兩種邊坡環境,具有廣泛的適用性。需要注意的是,客土噴播和噴混植生護坡需要選擇穩定的巖質邊坡,不穩定的巖質邊坡需要加固達到穩定條件才可使用,一般采用工程技術手段,或者使用SNS柔性網防護限制巖石土體的風化剝落以及巖崩塌,可以起到一定的圍護作用。

表1 邊坡生態防護常用的方法及其主要特點與適用條件

3 邊坡生態防護的評價

我國在高速公路邊坡的生態防護技術方面起步較晚,與發達國家相比,在理論和實際經驗方法都相對匱乏。同時,由于我國地域遼闊,從南道北跨熱帶、亞熱帶、暖溫帶、中溫帶、寒溫帶五種氣候帶,氣候復雜多樣;土壤分類為12個土綱共2 624個土種。因此邊坡生態防護的制定需要結合各地自身條件,并據此制定相應的管理措施。即在進行高速公路邊坡生態防護的過程中,同時需要做好對現有生態防護效果的評價,為往后的工作提供實踐基礎,在此基礎上逐步完善管理措施。

根據實際觀測,邊坡生態防護技術中最突出的兩個難點問題是:邊坡植株的退化和噴播時的植物種子配比與最終植物狀態存在差異。從實施邊坡生態防護技術的第一個生長年之內,適當養護的情況下尚不足以反映植物群落真實的掩體情況與趨勢。鄉土植物和雜草等在邊坡外環境的作用下逐漸侵蝕邊坡,這一情況常常在第二年或者第三年展露,因此可以將實施邊坡生態防護的第二年或者第三年作為評價年。在評價年中,可能出現進展演替和逆行演替兩種演替結果。前者可能受到鄉土植物等的入侵,植株種類增加且群落結構趨于復雜且穩定,邊坡整體的生態系統處于動態平衡;后者受到鄉土植物等的入侵,植株間存在生存沖突造成不能充分利用環境,植株種類減少且群落結構趨于簡單且不穩定,最終導致邊坡整體的生態系統破壞,坡面旱化,邊坡生態防護工程失敗。同時,高速公路邊坡防護工程不僅需要滿足生態穩定的要求,同時需要滿足美化、美觀的要求,力爭做到“四季常綠”。

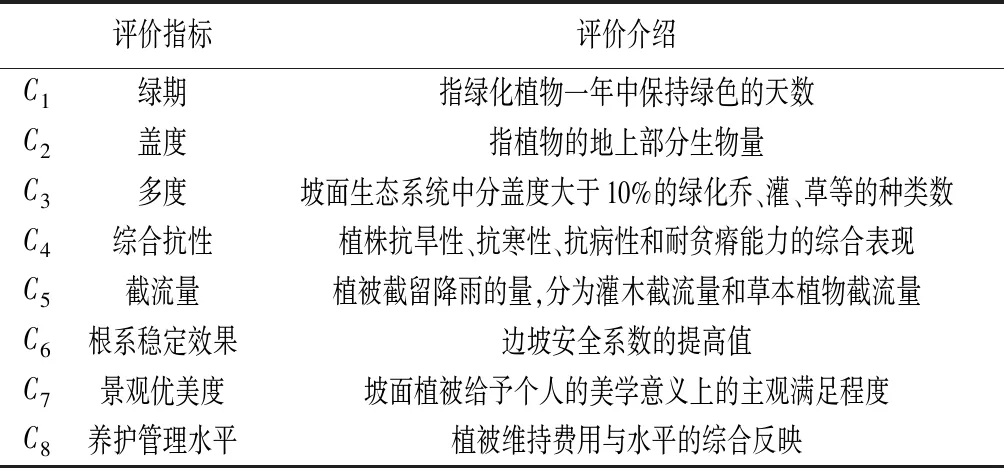

綜上所述,結合現有研究,邊坡生態防護效果的主要評價指標有:(1)綠期;(2)蓋度;(3)多度;(4)綜合抗性;(5)截流量;(6)根系穩定效果;(7)景觀優美度;(8)養護管理水平。如表2所示。

表2 主要評價指標

為了確定主要評價指標的適用性和優先順序,使用層次分析法確定各指標在綜合評分中的權重,得到評判矩陣A(見表3)。

表3 評判矩陣A

各評價指標的權重結果見表4。

表4 各指標的權重計算結果

一致性檢驗結果為:判斷矩陣最大特征根λmax=8.809。一致性指標CI=0.1156<1.41,一致性比例CR=0.082 0<0.1,可認為該判斷矩陣通過一致性檢驗。據此,各指標按權重排序為:綜合抗性>根系穩定效果>截流量>多度>蓋度>養護管理水平>綠期>景觀優美度。

從各指標權重的關系中,不僅可以為往后的評價工作提供側重點的選擇思路,而且可以將這種側重點反饋到生態防護建設的前期施工中。在前期施工和后期評價時,應該以植物自身生長作為立足點。生態防護的重點是構建與周邊環境相融合的邊坡綠化帶,而不是缺少養護便迅速枯萎的“面子工程”。

4 邊坡生態防護的要點

為了盡快防護生態系統,首先應選擇速生的先鋒植物,為后續生長的植物創造條件,然后選擇耐熱、耐瘠、耐寒、耐旱、耐濕等生性粗放的優良植物組合,以確保在極端不利條件下仍能保持良好的坡面植被覆蓋。由于生態系統的自適應、自組織、自我修復功能,即使局部出現了小規模的滑移,但由于植物的再生和植物根系的穿插功能,邊坡很快會進行自我修復。

邊坡生態防護工程需要綜合考量各項相關因素,以常用的高速公路邊坡生態防護評價指標為基礎,以各項評價指標的實際效用為依據,邊坡生態防護的要點如下。

(1)對防護邊坡的自然條件進行充分調查,結合地質條件、氣候特征、邊坡形狀以及土壤特性等相關因素綜合考量,確定總體設計規劃方案;

(2)“點、線、面”相結合,主道防護地段和匝道地段分設計;

(3)設計手法采用自然式與規劃式相結合;

(4)植物品種和種植形式從安全、美學的角度出發,形成色彩、色帶的韻律變化;

(5)結合待防護邊坡的自然條件,選擇適應性強的植物品種,以提高根系穩定效果,最大程度的防護在公路建設過程中破壞的環境;

(6)邊坡的生態防護以綠化、美化為主要,力爭做到“四季常綠”,一些特殊路段(如服務區),采用灌、花、草搭配的形式,達到“四季常綠,三季有花”的效果;

(7)植物品種的選擇上,盡可能采用本地植物,已達到與周圍環境融為一體的效果。灌、花、草相結合,以灌木為主、以中長期效果為主,同時兼顧前期效果;

(8)積極借鑒國內外高速公路邊坡生態防護工程應用的先進技術、新經驗與新材料,拓展適應不同高速公路環境的邊坡生態防護思路;

(9)建立人才培養和培訓體系,培養生態防護專業人才。

5 小 結

目前,我國高速公路對生態邊坡的建設日益重視,從前期的措施與方法,到后期的生態防護效果,以及貫穿始終的生態防護效果評價,與發達國家的差距逐漸縮小。

長期以來,高速公路邊坡的植被覆蓋度常被作為生態邊坡建設成功與否的唯一標準,這是非常錯誤的。同時,由于我國地域遼闊,各個地區的氣候和地質土壤條件差異較大,對植物品種和施工技術的要求也各不相同,很難確定固定的模式和技術規范。因此,可從以下幾個方面進一步開展研究:(1)邊坡植物群落的綜合抗性,即邊坡植物是否能夠保持穩定并自我進行生態防護,是生態邊坡建設過程中更應該關心的問題;(2)考慮的因素應該從植物的個體指標入手,考慮植物品種之間的相互依存,在此基礎上進行綠化、美化角度的考量;(3)著重貫徹生態邊坡的理念,引進國內外優秀的護坡方法,重視人工誘導邊坡植物的群落演替;(4)落實切實有效的管理規劃體系,多方面、多角度的進行生態邊坡防護建設。