基于CBCT技術對與上頜竇底毗鄰第一磨牙正畸移動的研究

哈麗哈·賽力克別克 金苗 米叢波

[摘要]目的:通過錐形束CT(Cone beam computed tomography, CBCT)技術探究與上頜竇底毗鄰的第一磨牙受矯治力后的移動方式。方法:從筆者醫院口腔正畸科留存的CBCT資料中,篩選22例上頜第一磨牙牙根與上頜竇底壁相接觸,或者突入上頜竇內的影像資料,利用CBCT配套的軟件進行三維重建測量。CBCT資料中通過定位左、右眶點、右耳點,構建平面A(Axial)。過左、右眶點,構建垂直于A的平面為C(Coronal)。標記第一磨牙各個牙根尖點和牙冠近中邊緣嵴中點,分別測量矯治前后以上標記點與C平面的距離。結果:上頜第一磨牙近、遠中頰根、腭根與上頜竇竇底相接觸的比率分別是:88.23%、89.21%和96.97%。通過對比矯治前后相關數據,得出第一磨牙各個牙根尖點,牙冠近中邊緣嵴中點與C平面的距離有明顯差異(P<0.05),具有統計學意義。結論:上頜第一磨牙的腭根與上頜竇底的關系最為密切,相比而言,腭根突入上頜竇內幾率最高。矯治結束后,與上頜竇底接觸的第一磨牙在適宜的正畸力作用下發生了近中移動。

[關鍵詞]CBCT;上頜竇底;牙齒移動;突入;正畸力

[中圖分類號]R783.9 ? ?[文獻標志碼]A ? ?[文章編號]1008-6455(2020)01-0072-03

The Use of CBCT on the Study of the Movement of the Maxillary Teeth Penetrated to the Maxillary Sinus Floor

Ha li ha·SAILIKEBIEKE, JIN Miao, MI Cong-bo

(Department of Orthodontics, the First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi 830011,Xinjiang,China)

Abstract: Objective ?The purpose of this study were to dissect the movement of the maxillary teeth, these teeth were penetrated to the maxillary sinus floor. Methods ?Selected 22 patients pre- and post- treatment CBCT data,which were with teeth penetrated to the maxillary sinus floor.Assume the plane as plane A,which through the right porion and two orbitale points,the plane C was perpendicular to the A plane and go through the two orbitale points. Measure the distance between every root tips and the middle of the mesiomarginal ridge of the upper first molar to the C plane. All the teeth take into account were with root penetrating to the sinus floor. Results ?We got that the percentage of the mesio buccle root,distal buccal root and the palatine root of the upper first molar penetrating to the sinus floor were 88.23%,89.21% and 96.97%. Comparing the records which are the distance between every root tips and the middle of the mesiomarginal ridge of the upper first molar to the C plane pre- and post- treatment, We find that there had significant differences(P<0.05). Conclusion ?The palatine root was the most closely related with the maxillary sinus floor compared with the other roots of upper first molar. During and after treatment the position of every teeth root tips and the dental crown of the first molar were significantly moved.

Key words: cone beam computed tomography; the maxillary sinus floor; tooth movement; penetrate; orthodontic force

在臨床正畸治療中,限制上頜牙列移動的重要生理結構之一即是上頜竇[1]。與上頜竇底相毗鄰的后牙在適宜正畸力的作用下移動時,會受到不同組織結構的影響,必要時可能會使后牙牙根發生突破上頜竇底骨皮質后再進入重復移動,對牙根產生不可逆的影響[2]。非拔牙矯治的病例中,為改善側貌及達到協調的咬合關系,常使用種植釘支抗,來實現上頜牙列的整體后移。在拔牙矯正的病例中,為實現最終矯治目標,達到最佳咬合接觸狀態,有時需要將上頜后牙適量近中移動。因此,上頜牙列的牙根是否突入上頜竇內是對臨床正畸支抗設計具有重要影響的因素之一,因為牙根突入上頜竇內會限制牙移動的速度和距離[3-5]。通過施加適宜的矯治力,能否使突入上頜竇內的牙齒移動以達到矯治需要的效果是關鍵因素。

運用普通X線片研究上頜后牙與上頜竇底關系,存在與相關周圍組織產生重疊及產生失真等誤差因素,鑒于錐形束CT(cone-beam CT,CBCT)具有分辨率精確、準確度高、體素小、臨床操作簡易,影像失真率低等優勢,且對于觀察研究顱面部解剖結構能提供三維成像。因此,將CBCT技術作為對牙列與上頜竇關系研究的金標準[10]。本實驗通過對CBCT影像學研究資料回顧性分析,明確與上頜竇底相毗鄰的牙齒在正畸力作用下的可移動性,為臨床中存在牙齒與上頜竇底相毗鄰的患者提供更加適宜有利的矯治方案提供依據。

1 ?材料和方法

1.1 病例選擇:選取筆者醫院2016年1月-2018年12月治療的22例正畸患者的病例資料,其中男12例,女10例,年齡12~32歲,平均年齡(16.7±5.6)歲。納入標準:患者的上頜第一磨牙中,至少有一個牙根尖接觸上頜竇底壁皮質骨,或者直接突入上頜竇內。患者均采取直絲弓固定矯治技術進行拔牙矯治。排除標準:上頜第一磨牙有根尖周疾病、牙周病的患者;已行正頜手術治療的患者;存在嚴重齲齒或齲損波及該牙近中邊緣嵴患者;上頜第一磨牙存在修復體者。

1.2 研究方法:收集患者正畸治療前后的CBCT資料,所有影像學資料由同一研究者確定上頜第一磨牙牙根與竇底的鄰接關系,并對相關數據在1個月內的不同時間進行2次定點描記及測量,取2次測量結果平均值作為最終數據。

1.3 觀察指標:①研究上頜第一磨牙牙根與上頜竇底壁的關系,在對上頜第一磨牙根尖點進行定位時,對不同切面上牙根與上頜竇竇底的關系進行觀察。因上頜竇竇壁為不規則形態,同一個牙根與上頜竇底的關系在不同的切面上會不同,在確定牙根與竇底的關系時,要選擇正確的切面;②矯治前、后牙冠近中邊緣嵴中點到C平面距離(Crown-C)、上頜左右側第一磨牙三個牙根尖點到C平面距離(MB-C、DB-C、Pp-C),如圖1。

1.4 統計學分析:運用SPSS 20.0軟件對所得數據進行統計分析,計數資料用%表示,并采用χ2檢驗。計量資料用(x?±s)表示,采用t值。當P<0.05時,表示兩組數據間差異有統計學意義。

2 ?結果

2.1 上頜第一磨牙近中、遠中頰根,腭根與竇底相接觸的比率分別是:88.23%、89.21%和96.97%,腭根接觸比率最高。

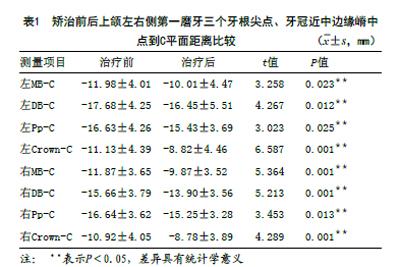

2.2 矯治前、后移動距離比較:通過比較正畸治療前后上頜第一磨牙各個牙根尖點和牙冠近中邊緣嵴中點,與平面C的距離,得出組間有明顯差異(P<0.05),具有統計學意義。且上頜第一磨牙三個牙根根尖點(MB-C、DB-C、Pp-C)及牙冠近中邊緣嵴中點到平面C的距離(Crown-C)變小,說明矯治結束后,第一磨牙牙根及牙冠在適宜矯治力作用下均發生了近中移動。

3 ?討論

上頜竇以不規則的三角錐體形態鑲嵌于上頜骨體內,包含一尖、一底及五個壁,其中以上頜竇底壁與上頜后牙的關系最為密切。上頜竇在產前就已形成,但絕大部分的體積變化都發生于出生之后,它的發育在各個維度上以不同的速率及不同的體積結構變化來實現。在7~13歲垂直方向上的生長潛力較顯著,以體積的擴張為主要表現,可能與此期間上頜后牙萌出及牙列建牙合有關[6]。此外,遺傳性疾病,上頜骨內存在炎癥,及環境因素都會影響上頜竇體積的大小。國內外學者對于上頜竇與上頜后牙之間關系的研究,絕大多數集中在牙根與竇底關系上,本研究得出上頜第一磨牙的腭根與上頜竇接觸率最高,與婁欣等[7]學者的研究結果一致,研究結果的不同可能與研究對象的種族、年齡差異及實驗研究方法等不同有關。

由于不同實驗研究采取了不同的方法,且研究對象也存在差異,致使許多學者在研究上頜后牙根尖與上頜竇底的試驗中得出不同的研究結果。一些學者認為與上頜竇底壁距離最小的相關牙根可能為上頜第一磨牙根[8]、第二磨牙的近中牙根[9]、第二磨牙的遠中牙根[10]。雖然研究結果不一,但是實驗研究結果都能得出的結論是上頜后牙根尖與上頜竇底存在接觸關系,在正畸矯治及口腔臨床操作中必須予以關注。相關的國內外文獻研究報道均為探討與上頜竇底壁接觸幾率最大的后牙是哪一顆這一問題上,很少提及其對口腔正畸學的影響。臨床制定矯治計劃時,對于需要移動上頜磨牙的病例,確定突入上頜竇底壁的牙齒能否移動及其移動方式,是矯治的關鍵。假如涉及正畸治療的牙齒突入上頜竇底或與之相接處,提示牙齒周圍存在骨皮質支抗,因此這些牙齒的移動很難實現。此時在設計矯治方案時,應考慮到該牙齒的可移動性。如果該牙還有移動的可能性,在矯治方案的設計中,則應考慮如何有效移動牙齒來實現最終矯治目標。

在上頜后牙與上頜竇關系的影像學研究中,根尖片及曲面斷層片已屬于傳統方法中的二維成像技術,兩者能在特定程度上反映上頜后牙與上頜竇的位置關系,但是其因投照的角度、獲取影像重疊等因素而產生不可避免的實驗誤差,存在局限性[11]。CBCT是一種新型牙科三維成像技術,最終圖像結果能通過矢狀、冠狀、軸位三個維度顯示。因此,在本實驗中不論是在研究上頜后牙與上頜竇關系方面,還是在要求較高精確度的研究正畸治療前后牙齒移動情況方面,CBCT技術均能提供所需精準的結果。

牙齒在正畸力作用下產生移動時,牙根周圍的牙周組織也會發生相應的改建,在破骨細胞作用下,壓力側牙槽骨會發生骨吸收,相對應張力側牙槽骨會在成骨細胞的作用下形成骨沉積。根據以上牙根周圍牙槽骨的骨改建理論,認為牙齒在任何有骨組織存在的區域均可以進行移動。但Wehrbein等[5]通過研究得出上頜牙齒移動的形式與上頜竇竇底的形態相關,提出牙根突入上頜竇內的牙齒在發生移動時,牙根會有大量的吸收,并且移動方式以傾斜移動為主。因此他們認為與上頜竇毗鄰的牙齒的移動是受到限制的。同一時間內,該學者又通過動物實驗[12]進一步研究得出相對下頜牙齒的移動而言,上頜后牙產生移動明顯受到上頜竇的影響。也有研究證實,牙齒在臨床極限如竇腔,皮質骨、骨縫等部位的移動也是可以實現的[13]。研究發現,上頜竇壁內側的上頜竇膜間充質干細胞受到一些誘導刺激后可以分化成成骨細胞,即上頜竇壁膜內可以發生成骨活動[14],因此,與上頜竇黏膜相接觸或者突入到上頜竇里的牙齒在適宜正畸力作用下發生移動時,上頜竇竇壁的黏膜會誘導成骨反應發生,使牙齒在上頜竇內產生與在頜骨內一致的移動過程。臨床矯治中,要使目標牙發生有效整體移動,需要施加通過牙齒阻抗中心的持續輕力。雖然以往的觀念均認為牙齒應該在松質骨內發生移動,但隨著日新月異的正畸各方向技術的發展,如種植支抗的應用,使得需要移動的牙齒克服局部解剖學限制發生有效移動成為可能。也有研究發現,在適宜的矯治力作用下,牙齒在上頜竇內移動時會維持與牙周支持組織的關系[15]。