安徽省寧國市大里鉛鋅銀多金屬礦成礦條件及遠景評價

費振正

(安徽省地質礦產勘查局322地質隊, 安徽 馬鞍山 243000)

安徽省寧國市大里鉛鋅銀多金屬礦礦區內有古人采礦、冶煉遺跡多處。自20世紀60年代開始,區域內開展過1∶20萬皖浙地區航磁測量,1∶20萬臨安幅區域地質調查,1∶10000次生暈化探測量,1∶20萬臨安幅區域水系沉積物測量,1∶5萬河瀝溪幅區域地質調查工作,1∶5萬安徽省寧國—廣德地區航空物探工作,寧國東南部銅金多金屬礦調查評價,1∶5萬河瀝溪幅區域地質調查修測工作及1∶5萬水系沉積物和重砂測量工作,均涉及本工作區。作者通過對以往工作的綜合研究,分析總結本區內鉛鋅銀多金屬礦成礦規律。

1 區域成礦地質背景

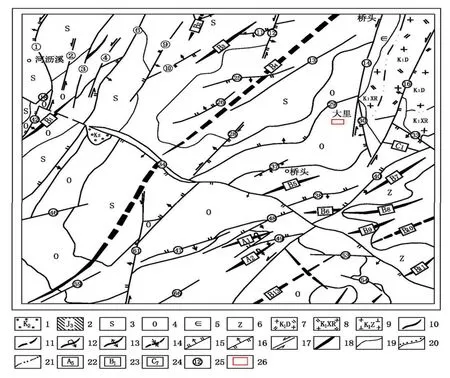

本區大地構造單元屬揚子準地臺、下揚子臺坳,以寧國墩斷裂為界,分屬兩個三級單元,即寧國墩斷裂,以西屬皖南陷褶斷帶的績溪穹斷褶束,以東屬皖南陷褶斷帶的清涼峰凹斷褶束(見圖1)。區域地層為揚子地層區,江南地層分區。出露地層以南華系—志留系為主,具南老北新的特點,地層總體走向為NNE,但因構造發育,常發生扭曲和變形、缺失或重復,產狀較為復雜。該區域處在揚子板塊的東南邊,且有績溪斷裂以及虎嶺關~月潭斷裂穿過其中,在經歷了不同期次的構造疊加變形后,鑄就了以北東向構造為主的構造格局[1-3]。區內侵入巖主要為劉村單元和尚田單元巖體,歸并為旌德超單元,巖體入侵時間早白堊世至晚侏羅世。區內礦產主要為金屬礦產,以W、Mo、Ag、Pb-Zn為主,非金屬礦產以螢石為主,次為石灰巖、脈石英等。金屬礦產地計有13處,除竹溪嶺W多金屬礦床達中型規模外,其余都為礦點或礦化點。

圖1 區域地質構造綱要圖

1—上白堊統;2—上侏羅統;3—志留系;4—奧陶系;5—寒武系;6—震旦系;7—大方村單元;8—仙仁寺單元;9—朱家村單元;10—背斜軸;11—向斜軸;12—倒轉背斜;13—線狀背斜;14—線狀向斜;15—實、推測正斷層;16—逆斷層;17—平移斷層;18—主干斷層;19—整合地質界線;20—角度不整合地質界線;21—涌動型侵入接觸界線;22—第一期褶皺編號;23—第二期褶皺編號;24—第三期褶皺編號;25—斷層編號;26—研究區范圍

2 成礦條件分析及特征

2.1 地層條件

區內地層屬昌化、太平地層小區。出露地層主要為奧陶系地層,自NW向SE由新變老,總體走向NE,傾向NW,由于構造變動,局部傾向NE或SW,傾角20°~40°,呈整合接觸關系。其中奧陶系中統胡樂組與奧陶系上統黃泥崗組是區內主要賦礦層位。

2.2 構造條件

礦區位于績溪~寧國復背斜構造中,在其次級寧國墩復背斜北東端的北西翼,與河瀝溪復向斜毗鄰。礦區處于單斜構造內,同區域構造線方向基本相同,呈北東向延伸,傾向北西。

礦區內斷裂構造極其發育,按斷裂走向可分為北東向、北西~北西西向、近南北向幾組。

(1)北東向斷裂構造:該構造形成較早,與區域構造線基本相同,屬于壓性~壓扭性結構面。斷層走向30°~60°,與地層走向一致,傾向北西,呈波狀起伏,局部順層發育,附近常發育有順層層間裂隙或層間小斷層,具多期活動特征,為正斷層。硅化的構造角礫巖發育,局部有石英黃鐵礦脈充填其中,為礦液的傳輸提供通道,為成礦提供空間。

(2)北西~北北西向斷裂構造:為一組傾向南西的高角度平移斷層。它們形成時間有先有后,有相互切割現象,該組斷層切割錯動早期的北東向斷層,并破壞了地層的連續性。

(3)近南北向斷裂構造:主要向西傾斜,傾角大于85°,為先壓后張性斷層,表現為硅化構造破碎帶,破碎帶寬處可達50 m左右,長度大于3 km,規模較大。

2.3 地球化學條件

礦區內Au、Ag、Pb、Sn、As、Zn、Cu、Mo等元素有較好的異常顯示。根據土壤異常的分布規律及所處的地質背景,共圈定5個綜合異常。其中小山沖Ag、Pb、Zn、Sn、Au、As異常,走向60°左右,規模較大,元素套合程度較高,Ag、Pb異常1 400 m左右,寬200~400 m;銀龍山Cu、Pb、Sn、Au異常,走向北西,長600 m,寬400 m左右,元素套合程度較高。經鉆探驗證揭露,部分見強烈礦化。

2.4 礦體特征

區內共發現礦體22個,礦體主要呈含礦石英細脈和含礦方解石石英細脈沿巖石裂隙及層間裂隙分布,產狀與地層基本相同,走向約45°為主,傾向約315°,傾角53°~67°。礦體均為單線單工程見礦,視厚度多為1.71~9.22 m,真厚度為0.95~5.55 m,其形態多呈小透鏡狀,1、4、5號主礦體其特征如下:1號鋅礦體:產于灰黑色硅化黃鐵礦化含粉砂質頁巖中,裂隙充填型,埋深39.27~51.31 m,見礦標高231.50~241.00 m,呈透鏡狀,傾向北西,傾角約53°,長約50 m,寬約85 m,視厚度12.04 m,真厚度約為7.25 m,平均品位為Zn 1.72%。

4號鉛鋅礦體:產于黑色含碳質泥巖中,裂隙充填型,埋深104.43~108.45 m,標高約84.00~88.00 m,呈透鏡狀,傾向南西,傾角約65°,長約50 m,寬約60 m,視厚度4.02 m,真厚度約為1.70 m,平均品位Pb 1.38%、Zn 0.58%、Ag 45.60 g/t。

5號鉛鋅礦體:產于構造角礫巖中,角礫巖型,埋深115.02~122.87 m,標高70.00~78.00 m,呈透鏡狀,傾向南西,傾角約67°,長約50 m,寬約75 m,視厚度7.85 m,真厚度約為3.07 m,平均品位依次為Pb 0.86%、Zn 0.56%。

地表17號鉛礦體:位于0線TC11探槽內,產于胡樂組(O2h)上部深灰色含碳質頁巖內,礦體呈月牙形,走向約62°傾向北西,厚12.86 m,長約80 m,延深約5 m,被斷層切斷,斷層性質不明。礦體平均品位為Pb 0.53%。

2.5 礦物生成順序

本礦區金屬礦物大致生成順序如下:毒砂-黃鐵礦-磁黃鐵礦-閃鋅礦-黃銅礦-黃錫礦-方鉛礦-輝銻礦。

依據對鉆孔內所見含礦脈的交切關系、產出形態,大致如下列幾種形式:一是兩礦脈呈“X”形狀,其一大致順層節理分布,另一斜切層理分布,二者為同期成礦;另見方解石脈切錯含礦脈;還見含礦脈切錯磁黃鐵礦方解石脈;再有一組礦脈切錯另一組礦脈。

綜上所述,表明礦床具有多期成礦作用。

2.6 成因類型分析

區內礦床的礦石主要有用金屬礦物多為中低溫礦物,其礦石具有交代殘余結構、包含及乳濁結構,說明交代成礦作用較強。

礦體基本均由細礦脈構成,而礦脈多沿裂隙分布,受裂隙構造構造控制極為顯著,礦化強度與裂隙發育程度極為相關。

綜上所述,表明該礦床成因類型屬于中低溫熱液的裂隙充填交代脈狀礦床。

3 找礦標志

(1)地層、巖性標志:據已知礦(化)體分布情況可知,最利于成礦的地層為奧陶系中統的胡樂組與上統的黃泥崗組,其巖性主要為含碳頁巖、粉砂質頁巖,次為瘤狀泥質灰巖、含鈣質泥巖。

(2)構造標志:地表礦化體多見于北東向主斷層附近的構造破碎帶中,尤以硅化黃鐵礦化破碎帶礦化為強,以銀龍山為典型,破碎帶發育在胡樂組近頂部處,并分布有數處古采礦遺跡。鉆孔中所見含礦細脈脈體多較平直,部分呈不規則狀、或呈分枝狀,并含少量圍巖碎屑物;含礦細脈多順層理或斜切層理分布。由上述礦脈特征,表明成礦與壓性、張壓性構造裂隙密切相關。

(3)蝕變標志:與成礦聯系緊密的蝕變主要是硅化、黃鐵礦化、磁黃鐵礦化及碳酸鹽化,常見得脈石礦物主要是方解石、石英及絹云母。

(4)地球化學標志:據對兩個土壤次生暈銅、鉛、鋅、金、銀、砷、錫、鉬組合異常,經鉆探驗證的結果,均見到強烈的礦化,故這些元素的組合異常可作為地化找礦標志。

4 成礦規律

探明的礦體主要賦存于上奧陶統黃泥崗組泥質粉砂巖與中奧陶統胡樂組含碳質頁巖中,礦體呈含礦細脈狀產出,礦脈受層裂隙和斜切層裂隙控制,礦化強度與含礦裂隙密度直接相關。礦體埋深淺(180 m以淺),大致與淺源剩磁異常埋深近似,一般為薄脈狀,規模很小,其產狀和地層的較為相近。在已知的礦體分布范圍內,基本都有土壤的組合異常分布。

地表礦化體主要產于中奧陶統胡樂組近頂部巖層中,主要沿F1斷層破碎帶分布,多有石英脈充填,具硅化、礦化,但礦化強度較弱,且礦化不連續,難形成規模礦體。

5 礦床遠景評價

區內蝕變發育,主要有絹云母、硅化,具有蝕變較弱,分布范圍較大的特點;鉛鋅金銀礦化較發育,礦點、礦化點廣布區內,且礦化深度大,于1 050 m深處見到的西陽山組(∈3x)弱大理巖化泥質灰巖內仍見到含鉛鋅礦方解石細脈;礦石礦物種類繁多近有17種,主要為中-低溫熱液礦物;礦化類型有裂隙充填交代型、構造角礫巖型及硅化構造破碎帶型;含礦脈見有相接、相切割及錯開現象;中下奧陶統巖層中常見順層理分布的微細粒黃鐵礦、磁黃鐵礦,可為金屬硫化物成礦提供硫源。

方石庵地區處于花崗閃長巖體與寒武、奧陶系地層接觸帶,斷裂構造發育,有一近南北向較大的破碎帶通過本區;地表有鉛鋅礦點和鎢礦點及水系沉積物Pb、Sn、W、Au、Ag、As、Sb、Bi異常分布。高精度地表磁測結果ΔT經化極匹配濾波后,于正異常南北兩側分別顯示可能存在北東和北西兩條切割較深斷裂構造,交匯于該處,有利于導巖、導礦、容礦。故此處為繼續普查找礦的有利地區。

以上所述,表明本區成礦地質條件較好,但本次工作尚未找到具有工業規模的礦體,這可能與區內缺少巖漿巖有關;再者可能是次級構造強度不足,未能形成密集而又開闊的容礦構造。本區內找礦效果不夠理想。找礦遠景區應在礦區東部方石庵一帶圍巖與劉村巖體接觸帶兩側,這里構造發育,巖漿巖活動強烈,地表有鎢、鈹、鉬、銅、鉛、鋅礦點、礦化點分布,硅化蝕變普遍發育。