金融與霸權關系的悖論

【內容提要】?本文試圖以金融為切入點,從權力的生產和消耗方式入手,探討霸權是否衰落、為什么衰落等問題。大多數的文獻認為金融是霸權的堅實基礎,而本文認為金融也可能有損于霸權,成為霸權衰落的內生原因。金融分別在國內和國際兩個層次上依照國家與市場的兩種邏輯對霸權產生聯動效應。按照霸權護持的目的進行推斷,金融應該是受國家邏輯驅動的,要生產權力資源,維系影響力;而經濟全球化的世界中,金融追求利益,遵循的卻是市場邏輯。一旦國家的邏輯與市場的邏輯之間的相對穩定平衡被打破,金融就可能損害霸權穩定的國家權力基礎,破壞權力的生產機制,乃至消耗霸權并導致其衰落。

【關鍵詞】?霸權衰落?國家與市場?生產性權力?超級全球化?經濟金融化

【作者簡介】?任琳,中國社會科學院世界經濟與政治研究所全球治理研究室主任、副研究員。

電子信箱:renlin@cass.org.cn

近期,隨著保護主義思潮泛濫、貿易壁壘涌現、貿易戰陰霾籠罩,經濟全球化進程看似遭受重挫。這些變動在當下美國政壇上尤為明顯,利益集團

分歧明顯,核心博弈方是金融派和民粹派。特朗普政府內部的派系也是相當復雜的,主要包括:以班農(Steve Bannon)、羅斯(Wilbur Ross)、納瓦羅(Peter Navarro)和萊特希澤(Robert Lighthizer)為代表的民粹派或稱鷹派、強硬派,他們堅定反對經濟全球化,反對美國維持自由主義世界秩序,不同意繼續支付高額治理成本;強調干預與執行力的軍方派,以麥克馬斯特(Herbert McMaster)和馬蒂斯(James Mattis)為代表;較為穩健的高盛金融幫,以姆努欽(Steven Mnuchin)、科恩(Gary Cohn)為代表,他們相對來說更贊成全球化,希望通過參與國際事務,維持美國國際影響力,而且他們熟悉國際政治經濟秩序,特別是金融秩序等經濟治理規則,行事風格穩健而中性。高盛派的科恩并不支持特朗普的“退出外交”,曾多次勸阻美國退出巴黎氣候協定,但未果。此外,科恩主張金融去監管、推動全球貿易,因此并不贊成貿易鷹派主張的嚴苛關稅,這也與特朗普現階段的主導政見不一致。另外一支處于中間派的力量是以伊萬卡(Ivanka Trump)、庫什納(Jared Kushner)為代表的親友派,他們無所謂美國在國際事務中的進與退,關心的是特朗普的執政穩定,同時因具有和特朗普一樣的經商背景,較看重商業利益。金融派支持全球化,代表資本自由派;民粹派反對全球化,要求對不受約束的資本加以約束。隨著金融派及其主張的超級全球化相對失勢,美國的內外政策趨向于保護主義。在經濟上,自由主義收縮,主張經濟民族主義;在外交上,以“退出外交”為代表,反對不利己的多邊制度。這在一定程度上背離了美國以往倡導的自由主義霸權治理理念和行為傳統。作為霸權國的美國似乎失去了對自由主義世界秩序抑或全球化走勢的掌控力,做出了以上反常舉動。

其實,美國國內長期以來就對霸權護持存在兩種截然不同的聲音:一是要求維持自由主義世界秩序護持霸權 G John Ikenberry, “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order,”Perspectives on Politics, Vol.7, No.1, 2009, pp.7187.,以穩健、熟悉全球秩序和游戲規則、呼吁金融自由化、支持全球化的金融派為代表;二是要求關注國內事務、對外強硬,減少霸權的外部消耗Michael Clarke and Anthony Ricketts, “Donald Trump and American Foreign Policy: The Return of the Jacksonian Tradition,” Comparative Strategy, Vol.36, No.4, 2017, pp.366379.,具有民族主義、保護主義和孤立主義傾向。這兩種態度相互博弈,在不同歷史階段力量此消彼長,塑造出各不相同的美國對外政策特征。在美國歷史上曾多次出現過孤立主義,后又被歷史沖淡。現階段,這兩種截然不同的霸權護持態度博弈的階段性結果是強硬派暫時勝出,美國國內將對霸權衰落的不滿情緒發泄到金融派身上,并對其執政理念在一定程度上予以擱置。那么,美國金融派代表的金融因素與美國霸權之間究竟有何關系,作用機制如何?

我們有必要捋順紛繁復雜事實背后的基本邏輯脈絡,從問題的根本上去回答霸權的權力生產方式和消耗方式是什么,進而厘清金融派代表的金融力量與美國霸權之間的作用機制。這有助于準確理解當下美國霸權護持的手段,及其將把美國和世界秩序帶向何方,避免戰略誤判。本文假設在霸權護持的目的下,金融應該是國家邏輯為主,主要行為體是國家,追求的是權力;而經濟全球化的世界中,金融遵循市場邏輯,主要行為體是資本、企業、利益集團乃至個人等非國家行為體,追求的是利益,甚至在某些情境下超越國家邏輯成為霸權國行為的主導驅動。這兩者之間可能存在矛盾競爭關系,市場驅動的金融可能損害穩定霸權的國家權力基礎。本文要探討的恰恰是國家與市場兩種邏輯驅動下的金融與霸權(衰落)之間的作用機制。在歷史的長河中,由于主客觀條件的改變,影響霸權興衰的主要變量以及金融之于霸權興衰的影響機制也隨之改變。本文僅關注二戰后至2017年特朗普當選這個時間段內的美國霸權的興衰。

一、 國際政治經濟學的分析框架

金融之于霸權的重要性毋庸置疑。大多數文獻認為,金融權力是霸權的堅實基礎。Reed, Howard Curtis, “Financial Center Hegemony, Interest Rates, and the Global Political Economy,” International Banking and Financial Center, Dordrecht: Springer, 1989, pp.247268; ?Leo ?Panitch and Sam Gindin, “Finance and American Empire,” American Empire and the Political Economy of Global Finance, London: Palgrave Macmillan, 2009, pp.1747.然而,本文研究發現,霸權與金融之間的關系是“成也金融,敗也金融”——金融既內生于霸權,又能消耗霸權,即“金融與霸權的悖論”。金融在什么情況下又是如何從霸權的“奠基者”轉化為“掘墓人”的呢?這正是本文要回答的核心問題,涉及眾多變量、層次和行為主體,且彼此之間的作用機制錯綜復雜。

為回答這一問題,本文將搭建一個國際政治經濟學的分析框架。當然,該框架的理論價值與實踐應用價值還有待后續研究予以檢驗。本文借助國際政治經濟學最基本的兩種邏輯來探討金融與霸權衰落的關系,即市場

邏輯與國家邏輯。探討市場與國家關系的不止國際政治經濟學。馬克思主義的經典論述、國家主義和新國家主義的文獻和歷史事件中皆有揭示兩者的互動關系。由于文章聚焦于兩者互動及與霸權之間的關系,采納國際政治經濟學的話語體系更為契合。國際政治經濟學的視角彌合了經濟原則和現實國際政治之間的差異:經濟學更認同市場邏輯,講求通過有限配置資源,最大限度地追逐利益;而政治學注重國家邏輯,追求和管理公共秩序。相應的,兩類權力來源分別是經濟權力(以市場為主要動力和基本邏輯)和政治權力(以國家政府為主要動力和基本邏輯)。兩種邏輯共享一個基本假定:市場與國家都是理性行為體,以自身效益最大化為目的作出理性行為決策。

市場與國家邏輯的互動平衡構成了霸權的基礎。正如《國家與市場:全球經濟的興起》一書認為,英美兩國霸權地位都是建立在確保國家有能力創造和控制市場的基礎之上的,只是在不同的歷史時期,兩者互動和塑造霸權的路徑不斷演化赫爾曼·施瓦茨:《國家與市場:全球經濟的興起》(徐佳譯),南京:江蘇人民出版社,2008年。,影響力各有消長。

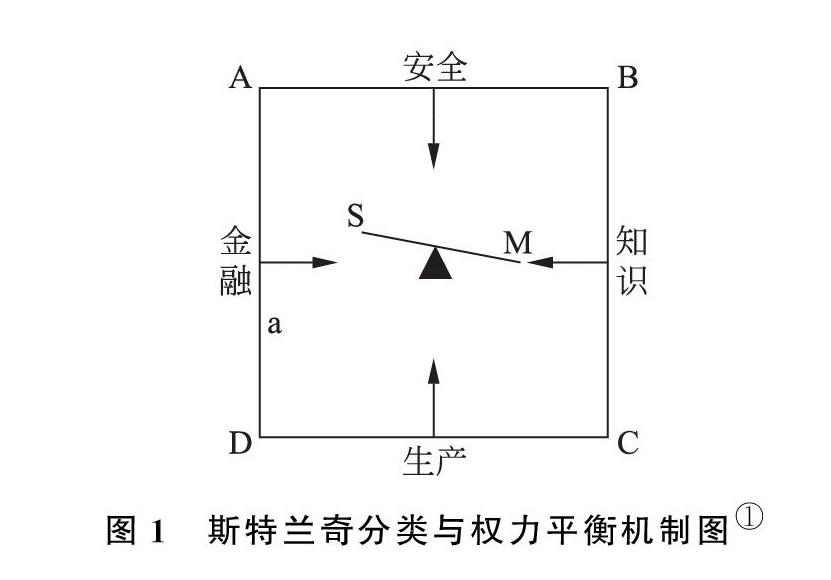

本文延續并發展斯特蘭奇(Susan Strange)國際政治經濟學的分析路徑斯特蘭奇關注了安全、金融、生產和知識四個結構性因素,本文不僅關注了四個因素,而且以金融為起點觀察了幾個相關因素的聯動效應及其對霸權國權力興衰的影響。參考:蘇珊·斯特蘭奇:《國際政治經濟學導論:國家與市場》,楊宇光等譯,北京:經濟科學出版社,1990年。,明確政治和經濟、國家和市場兩類權力和權力邏輯的分野與互動,試圖進一步探討霸權興衰的內生作用機制。圖1中,S為國家邏輯,M為市場邏輯。其中,金融、安全和生產屬國家邏輯相關變量,而知識、生產與安全屬市場相關變量。在現實國際社會中,兩類變量常有交叉,例如金融對國家而言作用極為重要,知識結構和技術競爭力對國家和企業兩類行為體來說也很重要,但只有兩類變量各司其職,圖1中的天平才能處于平衡位置,趨

近最優均衡。金融可以放大霸權國的權力,但霸權國并不能完全掌控金融、適度監管金融或將金融平衡在國家邏輯和市場邏輯之間的“相對均衡點”上,這也是霸權衰落的內生性原因。測量這個均衡點具有很大的難度,本文關注的重點并不在此,而是失衡的作用機制和相應結果。這個均衡點究竟在哪里是另一個非常值得研究的選題。本文初步推斷這個均衡點指的是霸權國得自兩者差額的邊際收益率為正(需觀察得自金融國家邏輯的收益率減去得自金融市場邏輯的收益率的差額),但這個推論是否準確還有待進一步研究證實。霸權國的權力體現在以上各因素的諸多方面,相應的,霸權衰

落可能表現為任何一種形式。國家與市場兩種邏輯的目標并不相同,因此平衡起來頗具難度:國家邏輯在國際層面追求維持霸權影響力、等級秩序,在國內層面追求維持霸權國本身實力增長、維持國內秩序,具體包括提供安全保障和維持經濟社會穩定、政治支持率等;市場邏輯則最大限度地追求利益,希望在世界市場配置資源,并不關心國內產業分布與財富再分配,在國際層面不重視安全因素,支持經濟全球化和自由主義世界秩序,因此可能會淡化國際秩序中的等級結構。

在其他條件不變的情況下,如果金融因素(不受約束的資本)逐漸發生偏離,天平重心慢慢從國家一端向市場一端移動,這一因素(即國家對金融的控制力)失控意味著國家失去對權力生產方式的主導,進而陷入權力失衡的狀態之中,霸權國就可能逐漸喪失維持霸權的能力。后文會具體闡釋這種失衡狀態:維持霸權意味著國家對內要儲備大量可以動用的金融資源,維持生產與安全;對外要具備提供公共產品、維持國際秩序的能力,在維持等級秩序、護持霸權的同時,保持系統的安全與穩定,維系霸權合法性的可置信空間。否則,霸權的權力生產機制失靈,最終霸權就會衰落。

金融究竟是國家屬性還是市場屬性,霸權究竟是遵循國家邏輯還是市場邏輯呢?以埃里克·赫萊納(Eric Helleiner)為代表的國際政治經濟學者認為,金融領域的復雜性和技術性本質使其具有一定的市場獨立性,但金融常常無法單純依賴市場實現資源的有效配置,因此金融全球化(市場行

為)實際上也需要政府監管和調控,也高度依賴政府的支持與參與。同時,金融也會反過來影響政府政策的獨立性,使政府無法訴諸有益本國的貨幣和金融政策。Eric Helleiner, “PostGlobalization: Is the Financial Liberalization Trend Likely to be Revised?” in Robert Boyer and Daniel Drache, eds., States against Markets: The Limits of Globalization(London/New York: Routledge, 1996), pp.193195; Helleiner, Eric, “Explaining the Globalization of Financial Markets: Bringing States Back In,” Review of International Political Economy, Vol.2, No.2, 1995, pp.315341.

不同于赫萊納等國際政治經濟學者,本文聚焦在研究金融與霸權之間的關系上,但他們采用國際國內兩個分析層次的做法依然頗具借鑒意義。在國際國內兩個層面上,國家邏輯和市場邏輯的矛盾互動共同決定霸權的興與衰。結合現實案例,支持經濟全球化的美國金融派雖長期執掌美國政壇,但他們也并沒有明確回應這個問題。一方面,在國際層面,他們認為金融和自由主義世界秩序是美國霸權的基礎;另一方面,由于金融派對放任資本市場行為的后果沒有加以關心和重視,加之經濟全球化導致國內收入差距拉大等問題,國內普通民眾的不滿情緒日益累積,霸權的悄悄褪去更是使他們飽受質疑。因此,與之持相反政見的強硬派抬頭,并為具有民粹主義精神的特朗普當選積累了一定的政治基礎。

如表1所示,金融具體指內生于美國霸權下卻不受國界約束的資本,它既是美國霸權的主要塑造者(國家邏輯S),又扮演了美國霸權瓦解者的角色(市場邏輯M)。特朗普獲得支持率(A2)和成功當選恰恰是利用了普通大眾對不受約束的資本,即金融力量(B1),以及對經濟全球化下國內財富分配不均(B2)的憎恨。同時,美國既成霸權的基礎(A1)正是經濟全球化及其配套的美國主導的全球治理制度體系。特朗普推行以“退出外交”為代表的對外政策,撤換秉持自由主義、建制思想且支持全球化的“成熟派”,通過將國內問題轉嫁國外贏得國內政治支持,其結果卻降低了美國參與全球治理的信譽度,有損于霸權合法性,致使霸權消耗。表1展示了市場與國家兩種邏輯關系,其中的矛盾互動是本文理解霸權衰落內生根源的重要依據。

全球化的邏輯是市場的,國際國內秩序的邏輯卻往往是國家的。這兩種邏輯的錯位與失衡是導致霸權消耗乃至衰落的內生原因。其中,兼任兩種角色、遵循兩類邏輯、置身矛盾互動中的因素正是金融。金融的角色是雙重的,一方面包含資本逐利的私人部門利益,另一方面又包括了支撐霸權的國家利益。如果市場的邏輯高于國家邏輯,就會導致類似圖1中展示的霸權失衡狀態。我們在追溯失衡的過程中發現,霸權權力生產的金融渠道失靈是霸權衰落的內生原因。為了解釋上述邏輯失衡與轉化渠道失靈的作用機制,我們提出兩個基本假設。

假設1: 在國內層面,當金融的市場邏輯高于國家邏輯,金融生產和放大國家權力資源的能力下降,隨著霸權消耗,天平失衡,霸權衰落。

假設2: 在國際層面,當金融的市場邏輯高于國家邏輯,金融減損了霸權影響力,隨著霸權消耗,天平失衡,霸權衰落。

二、 基本分析變量

(一) 作為結果變量的霸權衰落

研究需要從結果維度回答霸權是否真的衰落了、怎么衰落、從何時何事在何種程度上衰落、為什么衰落等相關問題。有學者認為,布雷頓森林體系崩潰標志著美國霸權的衰落;也有學者認為,只要美國在高技術領域和知識經濟內的絕對領先地位未變,加之既成國際制度持續發揮作用,就意味著美國霸權并未被徹底動搖。羅伯特·基歐漢:《霸權之后:世界政治經濟中的合作與紛爭》,蘇長和譯,上海人民出版社,2001年。

已有文獻所分析的霸權衰落的原因可歸納為以下幾類:第一類是霸權的自然衰落,如基歐漢認為,霸權維持世界秩序會帶來自我消耗。霸權國為維持世界秩序而創制了一套制度體系,并為維持秩序和既成制度提供公共產品Charles Poor Kindleberger, Power and Money (New York and London: Basic Books, 1970);羅伯特·基歐漢:《霸權之后:世界政治經濟中的合作與紛爭》,蘇長和譯,上海人民出版社,2001年。,支付超額治理成本,從而使霸權消耗乃至衰落。這在以往表現為過度軍事擴張金德爾伯格:《經濟霸權1550—1990》,高祖貴譯,上海:商務印書館,2003年,導言第10頁。,在現代表現為海外駐軍等形式的實力消耗。此類消耗對霸權而言是外生的。第二類是權力轉移論。作為守成國的美國受到崛起國的實力挑戰,在力量的相對競爭中衰落。這種衰落可能帶來權力轉移,導致原有秩序走向崩潰。權力轉移理論強調霸權國以外的其他國家實力上升對既成秩序產生“破壞性”是霸權衰落的外生原因。朱鋒:《“權力轉移”理論:霸權性現實主義》,《國際政治研究》2006年第3期,第37頁。奧根斯基(A.F.Kenneth Organski)認為,維持和平的最佳方式是保持霸權國家和弱勢國家之間的實力差距;秩序的挑戰者往往是對秩序不滿的弱勢國家,而非強勢國家。Organsky, World Politics (New York: Alfred A.Knopf, 1958), Chapter 1.第三類認為國內分利集團是霸權護持的內部掣肘,例如奧爾森(Mancur Olson)談及國內利益集團阻滯了資源的合理配置和技術進步,成為國家興衰的內部動因。奧爾森:《國家的興衰:經濟增長、滯脹和社會僵化》,李增剛譯,上海人民出版社,2007年。與第三類原因相似,本文旨在探究霸權衰落的內生原因。

在研究之前,有必要明確作為本文結果變量的霸權衰落的工作定義。既有文獻中的霸權主要體現在兩個方面:一是實力,表現為權力資源、權力來源和權力形式,基歐漢總結的“基礎性力量模型”的基本要素包括“一個國家必須能夠自由使用關鍵的原料,控制主要的資本來源,維持龐大的進口市場,以及在高附加值商品的生產上擁有比較優勢”羅伯特·基歐漢:《霸權之后:世界政治經濟中的合作與紛爭》,蘇長和譯,上海人民出版社,2001年,第39—40頁。;二是影響力,即主導國依賴權力資源,提供公共產品、維持秩序穩定、在某種程度上增進既成規范合法性、對國際事務施以影響力的能力西蒙·賴克、理查德·勒博:《告別霸權!全球體系中的權力和影響力》,陳鍇譯,上海人民出版社,2017年,第19頁。,而國際制度體系則是傳遞權力影響力的中介。圍繞什么是霸權,現實主義和自由主義存在分歧。米爾斯海默等學者認為物質利益是核心同上,第19頁。,傾向于從權力資源的維度定義霸權。也就是說,美國在軍事等方面的物質優勢決定了其霸權地位。相對而言,“自由主義者傾向于將霸權設想為權力與規范的混合體”,而基歐漢等人進一步將這種混合體理解為一種領導權,或維持領導權的能力同上,第19頁。,認為影響力或領導力下降才是霸權衰落的體現。羅伯特·達爾(Robert Dahl)也認為,讓別人做自己本不想做的事情之能力才是影響力層面的權力。羅伯特·達爾區分了權力影響力和權力資源馮維江、余潔雅:《論霸權的權力根源》,《世界經濟與政治》2012年第12期,第4—13頁。,后者轉化為前者的機制非常復雜,包括思想、觀念和其他非物質權力資源在內的因素都會影響轉化過程。綜述已有霸權衰落的相關文獻,治理成本消耗和權力轉移說都是針對霸權國的權力資源下降而言的,雖然這是霸權影響力下降的必要條件,但并非充分條件。因此,還有必要進一步探討權力資源和權力影響力之間的轉化機制,剖析霸權的生產或消耗機制。

這種理解方式是結果導向的,即關注霸權興衰與否更在于權力資源是否得以持續積累,且是否實現了實力向影響力的轉化。在某種意義上,這種理解關注到了激勵問題,但這個問題在以往常常被忽略了,即使基歐漢提到的“力量激活模型”羅伯特·基歐漢:《霸權之后:世界政治經濟中的合作與紛爭》,蘇長和譯,上海人民出版社,2001年,第40頁。也未能解釋清楚這個問題。激勵問題需要從受動者和施動者兩個方面來理解。首先,系統中其他國家需要受到什么激勵而選擇信任,并樂意服從霸權國家領導下的國際秩序;其次,能力不等于意愿,那么霸權國在什么激勵下有意愿訴諸或承擔領導權。此外,主導國家權力資源不足,并不足以說明影響力不高,例如歷史上的英國在權力資源體量上并沒有其他時期的秩序主導國大,卻能夠在相當長時間內維持大英帝國的主導國身份。可見,僅僅從權力資源的維度出發,是無法解釋霸權是如何產生和衰落的。因此,理解霸權的來源還需要進一步解釋“基礎性力量”(權力資源)和“力量激活”(實現影響力)之間的關系,以及權力是如何被生產、維持和消耗的,而此作用機制失靈正是霸權衰落的內生原因。本文從金融角度切入,將有助于打開這一“黑箱”,來探究霸權衰落的原因。

霸權的工作定義包含了權力資源(實力)和規范層面的影響力兩個方面。霸權具體表現為運用權力資源實現影響力的能力。言下之意,一方面,就物質基礎而言,要有充足的可被調動的權力資源;另一方面,就結果而言,權力資源需能轉化為影響力。在物質層面衡量霸權衰落與否相對簡單,例如采用GDP等單一指標或者采用國家綜合實力等復合指標。然而,衡量規范層面的霸權衰落與否則比較抽象、難以實現,可以嘗試借助一些可視的指標予以測量,例如霸權國提供全球公共產品的量,包括承擔聯合國等國際組織會費、在主要國際組織中的投票份額、國際維和費用和海外駐軍數量等。這些指標都是霸權國維持所謂霸權地位下的全球秩序的重要開支,但是它們只能約等于影響力,例如以繳納會費等形式分擔公共產品并不意味著霸權國可以直接獲得相應的影響力。因此,本文進一步拓展了此類指標,例如霸權國是否能夠充當主要債權人——這不僅標志著其他國家是否愿意信任美元,并且標志著站在美元背后的霸權國是否擁有對其他國家施以影響力的置信空間。

(二) 歷史上的金融變量: 市場邏輯還是國家邏輯?

從國內層面上看,對霸權國家來說,金融具有直接或間接放大權力資源的作用,增加了權力資源轉化為影響力的基數。國家強弱、權力對比乃至戰爭的制勝因素伴隨歷史發展而逐漸演變。在每個歷史階段,每當一種新的制勝因素出現,誰率先擁有了它,并將之轉化為生產性因素,誰就能獲得大國博弈(乃至戰爭)的階段性勝利。按照上節的模型,若金融遵從國家邏輯推動生產進步與確保國家安全,就能夠提升國家綜合實力。在不同的歷史發展階段,金融不管是對于霸權國,還是對于其他類型國家,例如金融力量并不那么強大的崛起國,對權力消長的作用機制也是不同的。

在古代,金融作為權力生產機制主要是通過戰爭融資實現的,在圖1中表現為對安全的追求。強大的融資能力和財政后盾是取得戰爭勝利的核心籌碼,例如,“歐洲國家間的戰爭創造出能在短期內充分調動國家力量的現代金融體系,可為國家戰爭及時供血”王湘穗:《幣緣論:貨幣政治的演化》,北京:中信出版社,2017年,第94頁。。具體來說,征稅、借債甚至直接掠奪都是歷史上戰爭融資的手段。作為金融帝國的英國的融資體系發達,多次成為其在權力博弈中制勝的關鍵。英格蘭銀行成立之后,向政府提供的長期國債,為英國贏得對法戰爭提供了財力保障。從這種意義上來說,國家邏輯之于金融是主導邏輯,能夠促進霸權生產。

隨著歷史的前進,金融放大權力資源的能力不斷增強。軍事技術和物資補給都是有限的物質能力,都受到本國物質實力的轄制,但是,戰爭金融可以通過貸款、借錢補給戰爭的方式,進一步放大本國實力:“建立軍事—金融體制的國家,就是一個能夠隨時借到或更快借到錢的國家,往往握有發動戰爭的主動權;而能夠以更低利息融資的國家,則可以在戰爭中堅持得更久。誰離資本更近,誰就可能獲得戰爭的勝利。”同上,第94頁。凱恩斯在《如何支付戰爭開支》一書中曾言及英國參加一戰的經費有一半是依靠征稅。此外,還有舉借外債等方式進行戰爭融資,都體現著政治權力的生產。J M Keynes, “How to Pay for the War,” in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol.9: Essays in Persuasion (London/Basingstoke: Macmillan, 1972), pp.367439.霸權國由于在融得軍事物資上占據優勢,可以威懾、恐嚇和直接軍事打擊敵手、秩序挑戰者,維持利己的秩序。不管來源如何,戰爭融資的確放大了國家的戰爭能力,進而增進了國家的權力。

在現代社會,金融生產和放大權力資源的方式不再僅限于戰爭金融,而是表現為支撐生產和技術進步等現代競爭方式,或為保障國土或境外安全提供足夠的融資,金融放大權力資源也逐步演化成為更多元的途徑。由于生產和技術等因素更受市場邏輯驅動,國家邏輯與市場邏輯的矛盾互動也就愈發明顯。因此,辨別金融的國家屬性和市場屬性成為一件愈發復雜的任務。

從國際層面上看,霸權國家維持影響力依賴于金融手段:金融的意義在于能夠“影響世界財富分配和流動的方向,為美國霸權提供財富支撐,分攤美國維持霸權的成本”梁亞濱:《稱霸密碼:美國霸權的金融邏輯》,北京:新華出版社,2012年,第29頁。。霸權的歷史存在形式與帝國不同,后者可以通過軍事手段來實現權力資源向影響力的轉化,但隨著和平與發展成為時代主題,霸權國家訴諸軍事手段實現影響力的合法性和可行性日益下降。基歐漢認為,“霸主和帝國是不一樣的,它不通過臃腫的政治超結構來主導社會,而是通過等級控制和市場力量運作相結合的方式,來監督各個政治上獨立的社會之間的關系”羅伯特·基歐漢:《霸權之后:世界政治經濟中的合作與紛爭》,蘇長和譯,上海人民出版社,2001年,第52頁。。因此,霸權國需要依賴一套區別于以往的方式來護持霸權,而這套方式本身融合了國家邏輯和市場邏輯的矛盾互動,因此必須基于一套相對完備的(經濟)思想進行制度設計,從而有效地規制系統內行為體的行為。以全球經濟治理為例,進行宏觀經濟協調、維持匯率穩定、倡導自由貿易等公共產品的供給本身就需要一套令人信服的、精心設計的和慎重考慮的經濟原則予以支撐。過去幾十年間的治理經驗還仍未讓這套經濟理論和原則成熟起來。

這套規范各國行為的制度框架以國際社會上的集體行動為治理對象,協調全球系統內各國的公共選擇行為,平衡個體理性和集體理性。全球公共利益是這套體制的利益聚焦點,但事實上,這套霸權穩定制度在設計之初就被打上了政治意圖的烙印,特別是受到主導國家政治意圖的牽制,因此很難說是出自公允的規制集體行動的公共意志。這使得這套制度體系的公信力下降,其指導經濟原則更是深陷非議,后來有了美元失信和布雷頓森林體系瓦解的歷史結果,顯示出霸權在一定程度上的衰落。如前文所述,只有當系統中其他國家受到相關激勵,信任并樂意服從霸權國家領導時,霸權的影響力才能得以體現。綜上,某一套治理體系得以運行的重要支撐是贏得系統中相關國家的信任,而金融恰恰也是這樣一種基于信任的系統性因素。由此,霸權穩定的重要標志是霸權國兌現其承諾的治理義務和治理目標,維持全球金融系統的安全與穩定,為全球經濟增長創造良好的金融環境。反之,霸權將會因失信而影響力下滑。

然而,從全球金融治理的歷史看,僅就這一治理目標而言也是不清晰且不確定的,市場邏輯和國家邏輯交替主導著歷史上該領域內的主流治理思路。當國家邏輯遭受市場邏輯的沖擊時,霸權國會因無法有效履行治理義務而喪失信譽,面臨霸權衰落的風險。上述邏輯之間的矛盾互動可以體現在歷史上全球金融治理經歷的四個階段中:國際貨幣體制監管期(1994年—20世紀70年代初)、國際銀行業監管期(20世紀70年代初—20世紀80年代末)、金融全球化和自由化時期(20世紀80年代末—1997年)、全面監管期(1998年至今)。張發林:《全球金融治理體系的演進美國霸權與中國方案》,《國際政治研究》2018年第4期,第9—36頁。市場邏輯并非一直壓倒國家邏輯,它也可以等于或服務于國家邏輯,還可以因為國家強勢介入逐步成為“勢均力敵”甚至從屬于國家邏輯。1997年金融危機前的金融全球化和自由化時期就是以市場邏輯為主流治理理念的,全球金融治理的核心理念是自由主義和金融全球化。此外,當市場邏輯等于或順從于國家邏輯時,金融服務于霸權穩定,新自由主義盛行。Emilios Avgouleas, Governance of Global Financial Markets (Cambridge University Press, 2012), pp.6469.隨著資本過度逐利,金融邏輯超越國家邏輯的程度最終打破了兩者的相對均衡,乃至觸發危機,這就需要重新反思與調試兩者之間的關系了。在金融危機爆發后,基于對市場邏輯膨脹導致系統不穩定的反思,治理理念又逐步向國家邏輯回歸,重視市場監管,避免市場邏輯壓倒國家邏輯致使治理失靈。Eric Helleiner, “Understanding the 2007—2008 Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy,” Annual Review of Political Science, No.14, 2011, pp.6787.對系統內其他國家而言,國家邏輯是維護國家利益不在危機中受損;對霸權國而言,國家邏輯是維持霸權穩定。本文主要聚焦分析的是市場邏輯壓倒國家邏輯并帶來霸權不穩定的情形。

從霸權國的國家邏輯出發,維持金融體系穩定是霸權國向系統內其他國家提供必要的公共產品、贏得其他國家的信任從而維持系統秩序和護持霸權的手段。但是,霸權國的這套治理原則融合了等級控制(霸權為核心的等級體系)和市場力量(資本逐利、借助雙層博弈影響國際結果),霸權國常常難以確保金融在國家邏輯和市場邏輯之間保持相對穩定平衡。所以,當后者超越前者達到一定的限度,系統性的金融危機或經濟危機爆發,霸權會因失信影響力下降,進而走向衰落。這也是近代歷史上全球性金融危機爆發的根源之一。

三、 情境與案例舉例分析

我們從國內物質和國際規范兩個層面細分和充實斯特蘭奇的分析框架。在國內層面,安全指國家需防范的傳統和非傳統安全,生產指國內生產,知識指技術和知識結構,國家邏輯指霸權國謀求物質層面的權力資源和規范層面的權力影響力,市場邏輯指利潤和利益最大化。在國際層面,金融指國際金融,安全主要指全球系統內的傳統與非傳統安全,生產指滿足全球大生產,知識指世界范圍內的技術和知識結構,市場邏輯指資本逐利且帶來系統去等級化的結果,國家邏輯指霸權國維持國際等級秩序、霸權穩定(系統穩定與治理)及其影響力。后文研究發現,國內層面主要體現了金融之于霸權的物質準備作用,即是否有助于生產權力資源,積累霸權的物質基礎;而國際層面則主要體現出規范和結果導向的特征,討論的關鍵是霸權國借助金融因素實現了霸權影響力還是消耗了霸權影響力。

金融之于霸權(衰落與否)的作用機制包括兩個方面:一方面,霸權國是否能夠確保自身國力強大,即國家層面是否有能力對金融資本有效調控,使資本投入生產部門,進而確保霸權權力的生產和提供安全保障;另一方面,在國際層面,霸權國是否能夠借助金融力量而非被金融力量凌駕于其上,進而維持等級秩序和霸權影響力。按照國家邏輯而言,金融手段服務霸權護持的方式是追求系統穩定、提供安全環境力證霸權合法性、維持世界生產的分工與秩序;而在某些市場邏輯和國家邏輯相契合的情況下,金融的首要目標是確保資金安全、在世界大市場內追逐利益,并非維持霸權國在國家層面關注的等級秩序。因此,等級秩序和市場力量是一對既相互促進又相互消耗的矛盾邏輯。金融則是介于兩者之間的一種因素。為了更為深入地剖析其中的作用機制,本文分別在國內國際兩個層面上進行情境分析在分析中,我們主要討論了圖2和圖3中的a、b、d而省略了c即知識因素,主要原因是知識和金融兩個結構性要素不一樣:金融存在國家邏輯和市場邏輯的矛盾互動,而知識結構和技術進步對于國家和企業來說同樣重要;因此對知識而言,國家邏輯與市場邏輯是一致的;因此我們將該因素作為控制變量,暫不予討論,僅討論國家與市場邏輯兩者之間存在矛盾互動的主要情境。,找出解釋霸權興衰的金融根源。

(一) 金融與國內權力資源生產

各種權力表現形式背后的權力生產機制各異,但源源不斷、經久不衰地生產權力資源才能保障比較優勢。金融作為重要的權力生產方式,也正是霸權興衰的內生原因。用圖示將這種作用機制表現出來(如圖2):當分析層次是國內,金融之于霸權的作用機制主要表現在促進物質層面上權力資源的生產和積累。其中,S代表霸權國的國家邏輯。

圖2?國內情境與作用機制該圖在參考和發展斯特蘭奇模型的基礎上由筆者自制。

本節涉及的主要作用機制包括以下四種情境:

(1) a→b→S;

(2) a→b→M;

(3) a→d→S;

(4) a→d→M。

首先,情境“a→b→S”講的是金融遵從護持霸權的國家邏輯,在安全領域進行戰爭融資;但這種傳統的作用機制在現代社會并不顯著,且前文已作解釋,因此不是本節闡釋重點。

情境“a→d→b→S”講金融力量進入生產領域,帶來權力資源的擴張,間接導致了國家軍事能力水平的提高,更加有助于維持系統安全,確保霸權國在安全領域的比較優勢,而該作用機制可歸入情境“a→b→S”,因此不作贅述。其次,由于金融本身并不關注安全問題,“a→b→M”指在市場邏輯指導下一國的金融機構完全可以借款給自己的敵對國,甚至導致出現敵對國戰勝本國的情境。但是,由于在現代社會這種與軍事戰爭相關的現象對霸權衰落的影響并不十分顯性,此處也不作詳述。再次,

情境“a→d→S”講的是金融力量進入生產部門,產生乘數效應來自金融渠道的資金雖然只是產生乘數效應的因子之一,但它對經濟總量乃至國家實力的貢獻非常明顯。,充實霸權國的國內權力資源,這將是本節講述的重點。最后,在市場邏輯中,“a→d→M”講的是金融遵從市場邏輯配置生產資源,并不關心國內的福利和就業問題,從霸權國內部滋生出經濟社會問題,消耗霸權國權力資源,對此本節也將予以重點論述。

1. 現代版“美洲金銀的兩種結果”: 作為生產性權力的金融?

“美洲金銀的兩種結果”說的是“a→d→S”和“a→d→M”兩種情境。前者是國家邏輯驅動,后者是市場邏輯驅動。這兩種情境分別講在國內層面和在物質維度,金融是生產權力資源,并為霸權國護持霸權所用;還是追逐利益,消耗霸權國的權力資源,進而導致霸權衰落。

國家能否獲取持續性經濟權力,積累權力資源,在一定程度上取決于在國家層面能否形成有效的經濟組織,將經濟資源轉化為生產性權力。經濟組織的重要職能之一就是保護、調控、配置和管理核心經濟資源,而其中最為重要的經濟資源即金融力量,也就是資本。對有效經濟組織的追求導致了產權制度的誕生。一方面,需遵照市場邏輯調控、監管和保護私人資本;另一方面,又需遵照國家邏輯適當地配置和管理私人資本。道格拉斯·諾斯(Douglass C.North)與羅伯特·托馬斯(Thomas Robert)認為,歷史上西方世界的興起需要在政府和市場之間尋求有效平衡,依托強有力的產權制度組織生產;當生產組織低效,經濟資源進入不了生產領域,增長乏力,國家可能因此走向衰落,例如伊比利亞半島和當代拉丁美洲、亞洲和非洲的大部分地區。道格拉斯·諾斯,羅伯特·托馬斯:《西方世界的興起》,厲以平等譯,北京:華夏出版社,2009年,第223頁。可見,只有國家(例如霸權國)有效地平衡了國家邏輯與市場邏輯,有效地引導、約束和利用私人資本,才能獲得持續性生產經濟權力的能力。然而,一旦國家沒有掌握平衡兩種的主動權,金融力量則很難被置于監管之下,更不用提轉化為生產性權力。最典型的案例就是美洲金銀。美洲金銀涌入歐洲大陸,在不同國家卻產生了截然不同地結果。張宇燕與高程在《美洲金銀與西方世界的興起》一書中搭建了“外生貨幣→財富重組→階級興衰→制度變遷→經濟增長”的分析模型。張宇燕、高程:《美洲金銀與西方世界的興起》,北京:中信出版社,2004年,摘要。隨著大量美洲金銀的流入,有些歐洲國家實現了階級更替和經濟騰飛,而有些國家卻沒有,例如西班牙。大量涌入的外生貨幣并沒有被轉化成經濟生產力,反而導致嚴重的通貨膨脹,對本國經濟造成破壞。在前面一種情境,美洲金銀產生了持續性地生產權力資源的能力;而在后面一種情境中,美洲金銀沒有借助進入生產領域,獲得(或最大化)生產權力資源的能力,沒有轉化為這些國家獲取相對權力優勢的結果,甚至事與愿違地破壞了當地經濟系統的安全與穩定。因此,同是涌入歐洲本土的美洲金銀卻導致了兩種截然不同的結果。

歷史上,大國通過戰爭塑造國際秩序,決定如何分配權力和財富;如今,大國競爭的方式與內容隨時代發生了變化,塑造秩序的動因更為多元化,獲取權力和財富的渠道亦然。因此,權力資源的生產機制發生了一定的變化,“美洲金銀現象”更為凸顯。在現代,作為重要的權力生產機制,金融依然表現為生產和放大權力資源,但是其實現方式更加多元,不僅僅表現為放大戰爭能力、訴諸國家安全進而護持霸權,還表現為擴大生產、促進生產部門的技術進步、保證競爭優勢。但是,如果缺少對金融資本的管制,資本只想迅速套利、賺熱錢和快錢,而非投入生產領域,不僅無法實現權力的可持續性生產,還會危及本國經濟系統的安全與穩定。金德爾伯格(Charles P.Kindleberger)曾將這種資本的流動趨勢概括為經濟霸權國的生命周期,即一國的經濟重心從貿易到工業再到金融部門發生轉移,表現為資金逃離生產部門進入金融部門,而該過程也是經濟霸權衰落的過程。金德爾伯格:《經濟霸權1550—1990》,高祖貴譯,上海:商務印書館,2003年,第二章。這就是下節將集中討論的經濟金融化問題(圖3展示了1973年到2017年之間金融業占美國GDP比重大幅上升、制造業占比大幅下降的情境)本文研究發現,不僅是金融和金融相關部門的占比不斷攀升,非金融部門企業的金融行為也在不斷增加,這就意味著目前的各類數據還遠遠不能展示出美國經濟乃至全球經濟的金融化程度。,也是現代版的“美洲金銀現象”,即資本偏好于市場邏輯,在利益驅動下進入非生產部門。其原因正如皮凱蒂(Thomas Piketty)在《21世紀資本論》中所描述的,相比而言,資本部門的收益率更高。托馬斯·皮凱蒂:《21世紀資本論》,巴曙松等譯,北京:中信出版社,2018年,第362頁。 美洲金銀進入不了生產領域的歷史現象再現。

得自貿易的收益、貨幣霸權和金融霸權等其他非戰爭手段的作用日益凸顯,改變著財富分配和權力地位,戰爭的邊際收益愈發下降。金融這種“非傳統”的博弈形式逐步成為霸權興衰的核心作用機制:霸權衰落不僅源自外部崛起國的挑戰,還可能是內生因素所致,因為權力的國內生產方式發生了轉變。如某國獲得了得自金融的生產性權力,就意味著它將能夠以此作為提升國家內部實力和國際影響力兩個層面的融資保障。以往被忽略的內生性解釋同樣且更為顯著:如果原秩序領導國在國內培育生產性權力的能力下降,霸權國就無法在國際國內兩個層面上生產足夠的權力資源,這將可能導致全球系統內出現公共產品赤字加劇、治理失靈和世界失序,也從側面反映出霸權國影響國際秩序能力的下降。

2. 霸權的內部消耗: 經濟金融化、超級全球化與不平等加劇

如果金融力量沒有進入生產部門轉化為生產性權力資源,而是遵照市場邏輯追逐利益最大化,其后續結果是什么?本節將進一步展示“a→d→M”的后續場景。具體來說,當金融違背國家邏輯、遵照市場邏輯,會產生一定的后續效應:首先,經濟金融化導致資本很少進入本國的生產和技術部門,無法生產和放大權力、護持霸權;接著,經濟金融化導致貧富差距擴大,加之稅收和財富的再分配能力不足,社會不平等現象更為凸顯,動搖國內政治局勢或影響選舉的輿論走向,消耗了霸權國的國內權力基礎。這種霸權國的內部消耗機制存在于當下的美國。美國的應對方式是,特朗普政府借批評以中國為代表的后發國家從全球化中獲益,而回避應對全球化的負面溢出效應,轉嫁國內不平等的社會矛盾,以獲取政治支持。實際上,問題是霸權國內生的,而非僅源自后發國家的外生競爭。

首先,市場邏輯青睞超級全球化,可能損耗國內政治的權力資源。前文提及金融派長期主政美國國內政壇,一方面,他們試圖借助自由主義世界秩序及等級化的治理體系維護美國霸權;另一方面,在市場邏輯驅動下,他們代表的金融力量欲借超級全球化之東風,尋求利益最大化。但是,當逐利的超級全球化與國內政治發生矛盾時,霸權國的賭注往往是壓在后者身上的:“超級全球化和民主政治之間存在著一種根本矛盾。追求超級全球化就必須削弱國內政治勢力,沒有這么多代表社會各界的團體,技術官員也就不用那么顧及民意要求了。弗里德曼犯的錯誤是高估了超級全球化的好處,低估了國內政治勢力的力量。”丹尼·羅德里克:《全球化的悖論》,廖麗華譯,北京:中國人民大學出版社,2011年,第158頁。

近年來在美國國內政治博弈中的現實情景是,支持超級全球化的金融派在一定程度上受到打壓,質疑全球化、反對自由主義和經濟全球化的民粹主義抬頭,吸引了包括大批工人在內的在超級全球化中利益未被代表的普通民眾階層,最終塑造了特朗普上臺的政治基礎,并或多或少促成了特朗普政府較為強硬、具有民粹主義和保護主義特征的美國內外政策。雖然圍繞這些政策是否真正有益于美國實現霸權護持的目標,學術界還存在爭議Adam Posen, “The PostAmerican World Economy: Globalization in the Trump Era,” Foreign Affairs, Vol.97, No.2, 2018, pp.2838; Jake Sullivan, “The World After Trump: How the System Can Endure,” Foreign Affairs, March/April, 2018, p.15.,但在某種意義上,這至少已經凸顯出市場邏輯和國家邏輯之間的矛盾關系,即如若過分遵從逐利的市場邏輯,忽視對國內諸如不平等問題的治理,霸權國會喪失普通民眾的理解,進而消融霸權所依賴的國內政治基礎。

其次,金融業的繁榮或曰經濟金融化擠壓了普通民眾尋求就業的制造業領域,造成不平等程度上升,加劇了霸權國內部的經濟社會矛盾。經濟金融化的衡量指標是金融相關比例,但其涉及的部門龐雜,包括貨幣、銀行、證券、信托、期貨、保險等各個廣義上的金融業部門。因此,所謂的經濟金融化是指金融及金融相關的高端服務業占國家GDP比重不斷攀升,并相應地對該國的經濟、政治、社會產生日益深刻的影響。皮凱蒂曾證明,資本的逐利能力遠遠超越人力資本。換句話說,資本收益率遠高于增長率。托馬斯·皮凱蒂:《21世紀資本論》,巴曙松等譯,北京:中信出版社,2018年,第362頁。隨著資本的無休止套利,它與其他生產部門的營利能力差距不斷拉開,進一步擴大了資本部門和生產部門從業人員之間的貧富差距。隨著制造業等生產部門對GDP的貢獻不斷下降,它們所能夠提供的工作崗位數目也會不斷下降。

圖3顯示,在過去的近50年里,金融業行業增加值占美國GDP比重由1973年的14%上升到2017年的20%,而制造業的行業占比持續下降,從1973年的22%下降到2017年的11%。在20世紀80年代中后期,金融業的總占比已經超越制造業。可見,隨著金融業的強勢發展,美國經濟的金融化趨勢明顯,對制造業產生顯著的擠壓效應。單純看金融業占比的上升不足以顯示經濟金融化的程度,圖4不僅揭示了宏觀層面上金融資產占美國國家總資產的比重攀升至70%(1997年金融危機后有所回降,但隨后迅速恢復增長態勢),還揭示出在中觀層面上,非金融企業的金融資產占比也處于大幅增加的態勢,與前者的增長趨勢同步。與此同時,非金融企業的金融資產占國家總資產比重大幅下跌,從40%多跌至25%。可見,經濟金融化的程度遠遠超乎直觀印象。此外圖中沒有顯示出的是,在微觀層面,個體家庭的金融資產占比也在不斷提升。由此,經濟金融化使金融及相關部門占據了大量金融資產,使資本無法有效回流到制造業等生產部門。

這種經濟金融化的擠壓效應在圖5中進一步顯示為,美國制造業從業人數占就業總人數的比重從1998年的近14%持續下降到2017年的8%。相反,服務業從業人數有上升趨勢,特別是在資本密集型的金融等高端服務業。然而,即使以金融業為核心的服務業就業崗位有明顯增加,然而商業服務、專業技術服務對技能要求很高,從制造業流出的普通工人并不能直接轉移到這些就業方向。普通工人由于教育水平相對低、技術培訓和知識能力弱,對傳統制造業的就業依賴性更強。而就業機會被擠占是產生高失業率和貧富差距拉大的重要原因。由于相比國家邏輯維持經濟社會與政治穩定的治理目標,遵照市場邏輯的金融力量更為關心搶占更多的經濟收益,最終反映在國內政治層面上,過高的失業率則可能危及經濟社會穩定,沖擊霸權的國內政治基礎。

圖5?1998—2017年美國部分行業從業人數及占就業總人數比重情況筆者根據美國經濟分析局數據庫(https://www.bea.gov/data/gdp)整理,訪問日期:2019年2月5日。

此外,國家為了避免資本外流,吸引金融力量留在國內,并產生權力的生產效應,反而會間接地產生向普通工人身上轉嫁稅率的現象,這又進一步地加劇社會不平等問題。《全球化悖論》一書中指出:“一個國家的稅收制度應該反映了這個國家的需要和偏好,但是企業和資本可以在全球范圍內遷移,就限制了國家這方面的能力。更重要的是,因為資本是可以遷移的,這就給企業稅率造成了下行壓力,將資本應付的稅賦負擔轉嫁到工人身上,因為他們的遷移不是那么容易。”丹尼·羅德里克:《全球化的悖論》,廖麗華譯,北京:中國人民大學出版社,2011年,第162頁。制度本來應該是權衡和約束市場與國家兩股力量的,但在現實情境中,制度失效也讓市場和國家兩股力量失控,沖擊經濟社會穩定,造成財富分配不均等問題,進而消耗霸權。資本積累得越多,它擁有的這種“破壞性”力量也就越強大。

最后,按照國家邏輯,對任何類型的國家而言(霸權國和非霸權國),權力護持都需要和發展福利機制相配套,本著公平原則在國內進行財富再分配,通過抑制金融力量擴張所導致的不平等現象,平復經濟社會領域內的矛盾。然而,這往往并不在金融力量的考慮范疇之內,畢竟在市場邏輯的驅動下金融趨于把逐利放在首位。當國家喪失對金融力量的掌控,金融向市場邏輯方向發生偏移,資本流出生產部門,引發產業結構變動,加之稅收轉移效應和二次分配調節不利,導致了美國國內的不平等現象加劇。綜上,在金融利益集團的影響之下,市場驅動占上風,金融沒有被置于國家邏輯霸權護持的目標約束之下,不但沒有被用來生產權力,還會消耗霸權國家的國內權力資源和國內政治基礎。因此,霸權衰落的根源可以是內生的,而在金融領域是否實現了國家邏輯之于市場邏輯的相對優勢是霸權興衰的重要決定性因素。

(二) 國際金融與霸權影響力

歷史上,資本的全球性流動曾是經濟全球化和世界經濟增長的重要動力。在市場邏輯的驅動下,資本在全球范圍內追求利潤的無限增長。經濟全球化及其配套的全球經濟治理體系隨之成形,逐步形成霸權穩定的基礎。霸權國主導全球經濟秩序的方式是通過某種經濟思想搭建一個全球經濟治理體系,例如曾經的布雷頓森林體系等全球經濟治理架構,該經濟治理思想的成功與否取決于在其指導下能否維持全球經濟增長與穩定。歷史上,美國公共基金和私人資本輸入世界經濟,帶動貿易、工業、投資,在一定程度上推動了西方乃至世界經濟的增長,確保了世界經濟秩序的穩定運行,從而使全球經濟治理所依托的這套經濟思想獲得了一定的合法性依據。源自霸權國的資本在一定程度上支撐了全球大生產和世界經濟的增長,但這種局面是在霸權國斡旋于國家邏輯和市場邏輯之間,達成暫時的微妙平衡時才得以實現的。在平衡狀態下,金融力量穿梭于世界市場追逐最大化的利益屬市場行為,并不一定有悖于霸權國護持霸權的國家邏輯,甚至還曾一度塑造了部分國家對霸權國的信心,起到維持影響力的作用。然而,這種微妙的平衡很可能會被打破,因為資本無限追逐利益既可能會消融霸權國苦心經營的等級秩序體系,盡管實際影響程度可能還有待推敲;還可能會降低全球治理機制的功效和合法性,戳破國際社會對霸權治下秩序的薄弱信心,進而動搖霸權國的影響力基礎。圖6描述了在國際層面,金融之于霸權影響力的作用機制。S代表了霸權國維持霸權影響力,具體表現為霸權國企圖維系其治下的等級秩序和規范體系。

圖6?國際情境與作用機制該圖在參考和發展斯特蘭奇模型的基礎上由筆者自制。

具體的作用機制包括以下幾種情境:

(1) a→b→S;

(2) a→b→M;

(3) a→d→S;

(4) a→d→M。

首先,

情境“a→b→S”展示出的作用機制是:如果霸權國有效監管金融力量,提供必要的全球性公共產品,避免系統性安全風險(例如金融危機),即從霸權國的國家邏輯出發,通過維持既成秩序的合法性和穩定性,避免霸權因失利或失信而喪失影響力。在現代社會,直接戰爭不再是顯性安全問題,安全更多是指非傳統、系統穩定與安全的范疇。由于金融本身并不關注系統安全問題,很可能因逐利而擺脫監管,隨即引發金融危機等系統性安全問題,因此,“a→b→M”可能替代“a→b→S”成為金融運作的主導機制。在這種情境下,金融并不關心護持霸權的國家邏輯,市場邏輯凌駕于國家邏輯之上。其次,情境“a→d→S”展示的作用機制是霸權國規范了金融行為,從霸權國國家邏輯出發配置生產資源,保持其在國際分工和全球價值鏈中的優勢地位,最終有助于維持霸權國治下的等級體系。相反,在市場邏輯的驅動下,金融之于霸權的作用路徑是“a→d→M”,該情境描述的是,由于并未被置于有效的監管和規范之下,金融無限度地追逐利益,致使市場邏輯超越了國家邏輯,在一定程度上改變了原有價值鏈的構成結構,進而牽動等級體系,觸及霸權國的影響力。

1. 去等級化: 價值鏈地位變動?

在國際層面,兩條關乎“金融—生產”關系的邏輯鏈條分別對應兩種基本情景:情境“a→d→M”講金融力量按照市場邏輯追求在全球范圍內配置資源,進而實現利益最大化的目標;情境“a→d→S”講金融力量按照國家邏輯在追逐利益的同時,兼顧了霸權國的國家邏輯,即在生產領域內保持比較優勢,在全球價值鏈上保持高端地位不動搖,亦即在系統內維持等級化結構。前一種情境往往是去等級化的,而后者卻強調固化等級的重要性。就霸權國的國家邏輯而言,維持等級化秩序是為了護持霸權。

究竟能否將霸權衰落歸咎于市場與國家兩種邏輯的博弈呢?一方面,金融力量按照市場邏輯在全球范圍內擴散,追逐最大化資本收益的目標,客觀上固然促進了發展中國家的技術進步和經濟增長,直接或間接地給它們在價值鏈上繼續攀升創造了條件。在這個意義上,去等級化的趨勢是存在的。另一方面,去等級化又是相對的,畢竟資本是追逐利潤最大化的,按照市場原則在全球經濟系統內配置資源,并不意味著放棄資本母國在價值鏈上的優勢地位。相反,霸權國和資本都希望保持其在價值鏈上的高端地位,進而確保高額利潤。盡管新興國家和發展中國家相對地提升了自身在全球價值鏈上的位置,美國的絕對霸權優勢并沒有發生根本性的改變。所以,去等級化現象雖有發生,但霸權由此衰落的程度并沒有像權力轉移等霸權衰落相關理論所認為的那么嚴重。

以美中兩國之間的貿易逆差為例,一方面,大量的外資企業(包括美資企業)來華投資,帶來大量的資金,客觀上為中國經濟的增長提供了重要資金、技術和知識支撐,并逐步推動中國在全球價值鏈上的攀升。但另一方面,美國依然居于全球產業鏈的中高端。相對而言,大量資本和技術流入中國并沒有徹底消除兩國在全球價值鏈上地位的差距。源于世界經濟系統內的產業分工和資源配置,中美之間在貿易“量”上的確出現了逆差,但從主要商品單項來看,美國依然在“質”上占據比較優勢,這正是得益于其資本技術密集型產業的比較優勢。數字表面上的逆差背后,利潤的大頭依然是被美國占據。商務部出臺的《關于中美經貿關系的研究報告》中指出:“美國居于全球價值鏈的中高端,對華出口多為資本品和中間品,中國居于中低端,對美出口多為消費品和最終產品,兩國發揮各自比較優勢,雙邊貿易呈互補關系。2017年中國向美國出口前三大類商品為電機電氣設備及其零附件、機械器具及零件、家具寢具燈具等,合計占比為53.5%。中國從美國進口前三大類商品為電機電氣設備及其零附件、機械器具及零件、車輛及其零附件,合計占比為31.8%。機電產品在中美雙邊貿易中占重要比重,產業內貿易特征較為明顯。中國對美出口的‘高技術產品,大多只是在華完成勞動密集型加工環節,包含大量關鍵零部件和中間產品的進口與國際轉移價值。”中華人民共和國商務部:《商務部正式發布〈關于中美經貿關系的研究報告〉》,2017年5月25日,http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201705/20170502581448.shtml,訪問日期:2019年1月19日。見表2。在這個意義上,等級化體系并沒有隨著資本在全球范圍內的擴散而發生“質”的改變。雖然在數字層面的絕對值有所改變,但霸權國的相對比較優勢依然存在。得益于資本密集型產業的比較優勢,這種等級化在一定程度上反而得以固化乃至強化。在這個意義上,金融力量不僅遵循了市場邏輯,也并未與國家邏輯產生嚴重沖突,因此導致霸權衰落的主要原因并不在此。

2. IMF債券: 霸權失信的結果?

過去的世界秩序往往與戰爭有關,主導國塑造世界秩序的手段主要是戰爭。進入20世紀,一系列的多邊制度被創造出來,成為維持世界秩序的重要手段。以往談及權力的維持、霸權的興衰,討論的是如何獲得持續的戰爭資源,而如今討論霸權興衰則指的是主導國家是否能夠提供公共產品、維持秩序的安全與穩定,以及保持其影響力。霸權的這種影響力往往表現為霸權國是否是主要債權人或融資來源。這是系統內其他國家對霸權國的信任來源,也是霸權國維持權力合法性的基礎。由于權力資源直接向權力影響力轉換的難度高、資源損耗大,借助治理秩序的合法性護持權力成為最“低廉”的手段。西蒙·賴克、理查德·勒博:《告別霸權!全球體系中的權力和影響力》,陳鍇譯,上海人民出版社,2017年,第33頁,第195頁。拓寬信任空間是塑造權力合法性的重要渠道,置信空間的大小反映了霸權影響力的大小。

按照國家邏輯(a→b→S),在當代,在國際多邊制度框架下建立有效的融資體系,是霸權國確保自身福利、實現各大領域內全球治理、確保系統穩定與安全的關鍵保障,也是霸權的制度基礎。二戰后逐漸形成了以聯合國為框架的治理體系,包括WTO的貿易體系、以布雷頓森林體系為核心的貨幣體系乃至安全領域內的聯合國維和行動等安全治理體系。當主導國只追求收益,不樂意承擔治理成本或者濫用這套治理體系時,就很容易失信于人。國際制度要在國際社會中國家與國家之間達成的契約關系,其核心是信譽。所以,按照國家邏輯,霸權國若想護持霸權,則需約束國際金融行為,確保系統穩定,維護自身信譽。

按照市場邏輯(a→b→M),有些金融資本家等利益集團的逐利行為可能會動搖霸權國支撐的國際貨幣體系和全球治理秩序的穩定性,因為市場邏輯主導下的貨幣政治并不一定相融于國家邏輯的霸權護持。Jonathan Kirshner, “Money is politics,” Review of International Political Economy, Vol.10, No.4, pp.645660, DOI: 10.1080/09692290310001601911.例如,20世紀70年代歐洲美元市場的誕生美國銀行家將美元帶到倫敦的貨幣市場,換取短期高額利潤,這種超額利潤在美國國內貨幣市場上是不被允許的。貨幣的自由流動更是意味著美元大量流入歐洲貨幣市場,信用過分擴張。參考:蘇珊·斯特蘭奇:《國際政治經濟學導論:國家與市場》,

楊宇光等譯,北京:經濟科學出版社,1990年,第123—124頁。,就是美元逐利的一個重要體現。雖然它最終促使了國際金融市場的產生,但當時金融體系曾一度陷入混亂甚至達到崩潰的邊緣。當時以美國為首的發達國家要求拉美金融自由化,以阿根廷為例,美國金融力量借機大肆掠奪,破壞了阿根廷的金融穩定和經濟發展,甚至危及全球金融系統穩定與安全。這看似是得了便宜、賺了快錢,實則是增加了國際社會對美國金融霸權的不滿,并致使美元依托的全球金融系統的治理思想和治理秩序逐步喪失國際社會的信任。最后,按照市場邏輯追求金融全球化“使得撤銷監管后的金融體系更為脆弱。它讓銀行、企業和政府大量增加短期借款,整個金融體系的借貸率大大增加。它也使得金融危機更容易在各國之間傳播開來,因為一個國家的金融困境很容易給另一個國家的資產負債表帶來問題”丹尼·羅德里克:《全球化的悖論》,廖麗華譯,北京:中國人民大學出版社,2011年,第107頁。。在此場景下,維持全球經濟系統穩定與安全變得更為艱難,這是有悖于霸權國想要確保其信譽和影響力的。

不僅如此,霸權穩定的融資體系一直被濫用,表現為霸權國要求監管其他國家金融狀況,卻不進行有效的自我約束。斯特蘭奇在《國家與市場:國際政治經濟學導論》一書中就曾批評美國沒有做好一個中立的仲裁者和制度體系運營者,而是表現出一個不負責任霸主的做法。按照霸權穩定理論所言,霸主國家應該是為全球經濟體系提供貸款,但美國卻是不斷地借款。

蘇珊·斯特蘭奇:《國際政治經濟學導論:國家與市場》,楊宇光等譯,北京:經濟科學出版社,1990年,第133頁。更有甚者,這個體系被美國用來打壓競爭者,例如20世紀70年代借助這個體系打擊貿易強敵日本和西歐國家。通過美元貶值,消除對日和對歐的貿易赤字。但是,過分貶值會讓人們對美元喪失信心。如此一來,美國可能因失信而逐步喪對全球融資的主導能力,沒有人愿意涌入美國市場購買美國的債券;而為了規避美元和美國的負面溢出效應,各國就有了訴諸更值得信賴融資渠道、創造流動性的動因,以多元貨幣而非單一美元為基礎債券的IMF債券由此誕生。

IMF債券是指IMF向成員國政府及其央行發行的債券,該項授權始于2009年7月初。IMF債券經由執行董事會批準,以特別提款權(SDR)標價和計息,最長期限可至5年。在SDR籃子中,美元不再是單一主導貨幣,三種非美元貨幣占到總權重的一半以上,符合了各國多元化外匯資產的訴求。顯然,在金融危機發生后,這種對多元貨幣的訴求明顯增強了。IMF債券產生的背景是金融危機后越來越多的國家認識到來自不負責任霸權的“負面溢出效應”,認為僅購買單一美元債券具有極高的不可控風險。這是IMF自成立后首次嘗試發行債券,盡管在諸多方面仍然不夠完善,發行量不大,也同樣具有一定的不可控風險,例如利率和匯率風險等,但這種多元化債權國、融資渠道和外匯儲備的發展趨勢卻是非常明顯的。當然,美國依然在IMF擁有一票否決權,IMF債券并沒有從根本上改變當前的全球金融秩序和美國的金融霸權地位,各國也并未因此徹底擺脫美元獨大的束縛,但它象征著美國不再是唯一主要的債權人或融資來源,顯示出世界各國謀求通過多元化國際債券市場擺脫單一美元債券的市場風險。這標志著基于信任的霸權影響力呈現出下降趨勢。

金融的債券市場、股票市場、貨幣市場都如同一個信用體系,“是一個自我實現的預言機制”

Jonathan Kirshner, “Money is Politics,” Review of International Political Economy, Vol.10, No.4, pp.645660.,沒有了好的聲譽就意味著喪失穩定性。同樣,包括國際貨幣體系在內的全球治理體系也具有同樣的性質。一方面,金融過分偏重市場邏輯,不受約束的資本流動未能受到必要的管制,所謂霸權治下的治理秩序由此失信,霸權影響力下降。另一方面,國家邏輯內部也出現了分裂,表現為霸權國濫用規則體系的霸權行為破壞了自身的國際信譽。霸權主導下的制度非中性現象主要指治理成本背后還有非公共利益治理的消耗,包括制度的設計不善、不受約束的資本、利益集團的干擾、主導國濫用制度等情況。既成的全球治理制度框架及其配套的融資體系在初始階段就沒有被謹慎設計出來,這預示著霸權治下全球金融治理結構中經濟思想的破產;且隨著制度背后的融資體系一再被霸權濫用,甚至成為霸權國打擊對手的工具,霸權的置信空間逐步縮小,失去國際聲譽,霸權影響力隨之下降。

從權力資源的維度上看,美國經濟實力相對其他大國的比較優勢雖有衰落,海外軍事存在也有減少,但其GDP仍是全球第一,世界整體格局仍是一超多強,其主導地位并未發生實質性改變。但從影響力的維度上看,盡管絕對領先地位還沒有發生改變,但美國未能有效地預警、控制和應對自20世紀70年代至今的幾次全球經濟危機、金融危機,折射出美國霸權對于全球秩序的影響力的確是相對下降了。2007年至2008年在全球系統內爆發的金融危機再次削弱了“由美國主導的、以美元為中心的、自由放任的全球金融秩序的合法性”喬納森·科什納:《貨幣與強制:國際貨幣權力的政治經濟學》,李巍譯,上海人民出版社,2015年,序言第三頁。。隨著霸權國主導下的秩序逐步喪失國際聲譽,霸權在借助秩序主導權對世界事務和全球治理施加影響力方面衰落了。這一現象在較為依賴信用體系的金融治理領域內尤為突出。

四、 結?論

本文試圖以金融為切入點,從探討權力的生產和消耗機制入手,回答霸權是否真的全面衰落、霸權為什么衰落、世界秩序今后將走向何方等問題。這一嘗試之所以重要,是因為這有可能提供一個理解霸權衰落的新視角。霸權國對于市場邏輯和國家邏輯的平衡失敗導致霸權衰落,而非僅僅是由于提供公共產品的霸權消耗和大國權力轉移等外生因素所致。

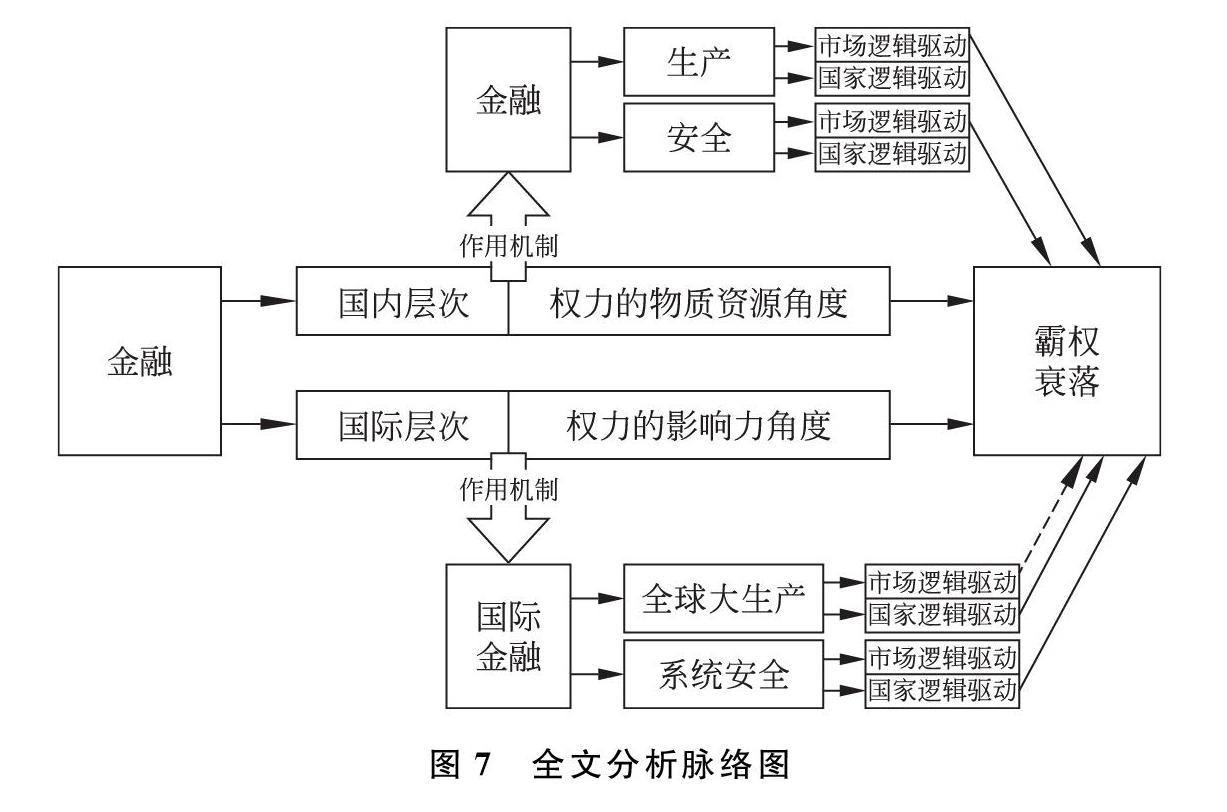

本文的兩個基本假設都被證實,但每個假設下的子項目卻也存在被證偽的情況,例如金融在生產領域的去等級化對霸權具有消融作用。這種消融作用雖然存在,但程度并不足以引起質變,全球價值鏈的基本結構以及霸權國在全球大生產結構中的絕對優勢地位沒有改變。綜合來說,霸權治下世界秩序的核心基實力和影響力的國際領導權,權力的生產來自國內和國際兩個層面。具體的分析脈絡見圖7。

在國內層面上,金融(利益集團本文不詳述雙層博弈中利益集團的影響機制,但金融利益集團是本文言及的金融力量之重要組成。)忽視國內權力生產之國家邏輯,追求無限度的超級全球化,與國家主張有節制全球化的立場產生分化。當天平過度偏向市場一側,流入制造業等生產部門的資本不足,經濟高度金融化、制造業空心化,導致普通民眾就業不足,收入差距拉大,加之稅收的二次分配能力下降,國內政治壓力加增,民眾質疑以霸權穩定為基礎的超級全球化。當市場與國家兩種邏輯的失衡趨近極值時,支持全球化和霸權穩定的金融利益集團就處于階段性失勢。

在國際層面上,一方面,市場邏輯“超重”,天平失衡,霸權衰落:不受約束的資本(國家金融力量的消長)導致國家失去對金融的絕對掌控,全球陷入金融危機等系統性風險之中,霸權及其治下的全球經濟治理秩序失去有效性與合法性,例如從單一美元債券到IMF債券的演變體現出霸權國的國際信譽下降。霸權因缺乏對國際金融的有效監管而導致國家權力資源消耗,全球融資能力下降,危及其國際領導權所依賴的物質基礎。另一方面,國家邏輯內部矛盾也會導致天平失衡,霸權衰落。霸權國濫用制度紅利,借助國際制度非中性將本國利益凌駕于系統內其他國家之上,甚至將制度作為打擊對手國的工具,導致信用赤字、治理赤字,實質上會導致霸權國喪失全球融資所依賴的國際信譽基礎,使得霸權因缺乏置信空間而影響力下降。綜上,霸權(權力資源和影響力)的權力生產機制失靈才是霸權衰落之內因,并非以往霸權衰落相關理論圍繞外生原因的論述言所能盡。

本文分析的切入點是來自霸權國的金融力量受到國家邏輯和市場邏輯的雙重驅動。霸權衰落具體表現為:霸權國利用金融渠道積累權力資源、形成霸權影響力的能力下降。前者是霸權生產的基礎性力量,而后者是霸權生產的力量激活機制,或者說是權力資源向影響力的轉化。因此,就影響評估而言,當金融的市場邏輯超越國家邏輯,消耗了霸權國國內的權力資源、阻滯了國內權力資源的生產,抑或是影響到霸權在國際層面的可置信程度時,金融不再是鞏固霸權,而是在侵蝕霸權,由此折射出在國家與市場兩種邏輯的驅動下金融之于霸權的生產和消耗機制。