崛起國對外策略中的大國與周邊

王震 高程

【內容提要】?大國崛起的外部環境影響大國自身的策略選擇。在崛起國處于域外霸權國干預和域內大國競爭的情形下,本文分析了崛起國的崛起路徑。筆者認為,在上述模式下,大國實現崛起,一方面要成功處理與霸權國和區域內其他行為體的關系,采用威懾、妥協等組合策略規避、瓦解對抗聯盟或化解兩者單獨進攻的制衡;另一方面要設定科學、合理的崛起邊界,將主要資源集中在核心競爭區域,經營好崛起所依托的周邊地區。本文以古代東亞地區的唐朝和古希臘地區的雅典為案例檢驗了這一假設,并對當前中國的崛起路徑進行了嘗試性探討。

【關鍵詞】?大國崛起?大國關系?崛起邊界?唐朝?雅典

【作者簡介】?王震,中國社會科學院研究生院博士研究生。

郵箱: wangzhensky17@163.com

高程,中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員。

郵箱: gaocheng@cass.org.cn

崛起國與霸權國,不僅僅是西歐地區的歷史敘事詞匯,更是權力轉移的行為主體。自近代至二戰以前,崛起國與霸權國主要集中在歐洲,崛起國與霸權國歸屬于相同的地理區域。①但資本主義的全球擴張和不均衡發展使得崛起國與霸權國逐漸超出歐洲范疇,出現了美國、日本等崛起國。以上變化正如奧根斯基所預測的:“國家間的權力分配將繼續發生變化,這種變化將遠離西方世界的國家。”A F K Organski, World Politics (New York: Alfred A.Knopf, 1968), p.484.而這一變化帶來的現象是,霸權國與崛起國歸屬于不同的地理區域。如果在崛起國所處的區域內存在其他的競爭者,崛起國不但要關注霸權國的行為,同時也要處理與域內其他競爭者的關系。崛起國的崛起將面臨域外霸權國的干預和域內大國的制衡。那么,在這一情形下,崛起國面臨什么樣的戰略路徑選擇呢?當崛起國與霸權國歸屬于不同的地理區域時,崛起國的外部環境理論上可以分為兩個模式:第一種模式是崛起國所在地區小國林立,如同歷史上的美國;第二種模式為崛起國所在地區存在一個或者多個競爭性大國。美國的崛起較為特殊,難以復制,因此本文主要探討第二種模式。以上是本文要討論的問題,也是當下中國崛起進程中極有可能出現的外部環境。

目前中國雖已是東亞第一大經濟體,但并未取得區域主導權,仍面臨著來自區域內行為體日本、東盟的競爭。作為域外的霸權國家,美國對于中國的崛起始終保持戰略警惕,近期通過貿易、臺灣和南海等問題頻頻向中國施壓。未來中國既有可能面臨來自域外霸權國美國的單獨施壓,也有可能面臨美國與東亞區域內其他行為體的共同制衡。如果出現上述制衡,中國應該如何應對以保證崛起進程的持續,并實現最終的崛起?

一、 對現有理論和文獻的評述

國際關系學界關于崛起國及其崛起戰略的研究和討論主要在“崛起國與霸權國”二元結構框架下展開。在大國興衰議題的研究中,權力轉移理論著重探討大國權力轉移的后果和影響。根據權力轉移理論的基本邏輯,崛起國與霸權國之間權力的消長構成了一個長期的政治循環,而權力的此消彼長將不可避免地帶來戰爭的風險。關于長周期和權力轉移理論,參見:George Modelski, Long Cycles in World Politics (London: Palgrave Macmillan, 1987); A F K Organski, World Politics(New York: Alfred A.Knopf, 1968) ; A F K Organski and Jacek Kugler, The War Ledger (Chicago: University of Chicago Press, 1980); Ronald L Tammen, et al., Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New York: Chatham House, 2000); Jacek Kugler and Douglas Lemke, eds., Parity and War: Evaluations and Extensions of The War Ledger(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996) ; Woosang Kim and James D.Morrow, “When Do Power Shifts Lead to War?” American Journal of Political Science, Vol.36, No.4, 1992, pp.896?922.崛起國對現狀不滿采取的擴張性戰略或霸權國的預防性心理都有可能引發戰爭。權力轉移的研究者對于權力轉移的實現方式存在樂觀、非戰爭悲觀以及戰爭三種不同的判斷。持樂觀態度的參見:伊肯伯里:《大戰勝利之后:制度、戰略約束與戰后秩序重建》,門洪華譯,北京大學出版社,2008年;G J Ikenberry, “Why the Liberal World Order Will Survive,” Ethics & International Affairs, Vol.32, No.1, 2018, pp.17?29.悲觀態度參見:米爾斯海默:《大國政治的悲劇》,王義桅、唐小松譯,上海人民出版社,2014年; John J Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War,” International Security, Vol.15, No.4, 1990, pp.5?56.基于兩者之間的以施維勒為代表,其認為,以信息熵為歷史運動的隱喻,世界既不會走向地獄,也不會被送到樂土。相反,它正走向一個類似永遠處于煉獄狀態的地方——一個不可知的復雜性和不斷增加的混亂的領域。參見:Randall Schweller, “Emerging Powers in an Age of Disorder,” Global Governance, Vol.17, No.3, 2011, pp.285?297; Oriana Skylar Mastro, “In the Shadow of the Thucydides Trap: International Relations Theory and the Prospects for Peace in U.S.?China Relations,” Journal of Chinese Political Science, Vol.24, No.1, 2019, pp.25?45.吉爾平的霸權戰爭理論對權力轉移理論做了重要延伸,探討霸權更替與世界秩序之間的關系。羅伯特·吉爾平:《世界政治中的戰爭與變革》,武軍等譯,北京:中國人民大學出版社,1994 年。崛起國往往通過融入、替代或者修正等方式實現其對世界秩序的影響。Bentley B Allan, et al., “The Distribution of Identity and the Future of International Order: Chinas Hegemonic Prospects,” International Organization, Vol.72, No.4, 2018, pp.839?869; Joseph Nye, “Will the Liberal Order Survive?: The History of an Idea,” Foreign Affairs, Vol.96, No.1, 2017, pp.10?16 ; Kai He, “Contested Regional Orders and Institutional Balancing in the Asia Pacific,” International Politics, Vol.52, No.2, 2015, pp.208?222; Peter Knorringa and Khalid Nadvi, “Rising Power Clusters and the Challenges of Local and Global Standards,” Journal of Business Ethics, Vol.133, No.1, 2016, pp.55?72; Shiping Tang, “China and the Future International Order(s),” Ethics & International Affairs, Vol.32, No.1, 2018, pp.31?43.從研究議題上來看,權力轉移理論的研究正如楊原所指出的,其“分

析路徑是將權力轉移作為自變量,而將戰爭或秩序穩定作為因變量”楊原:《崛起國如何與霸權國爭奪小國——基于古代東亞歷史的案例研究》,《世界經濟與政治》2012年第12期,第29頁。。

權力轉移理論在二元框架下對結果、影響做了有益的探討,但相對忽視了崛起國崛起外部環境的差異性和漫長的崛起進程。簡約的二元分析框架默認崛起國崛起空間的“一維性”,對崛起國的區域體系特別是對崛起國有著巨大影響的周邊行為體的作用進行了簡約化處理。道格拉斯·萊姆基對權力轉移理論進行修正,重新引入了區域的概念,構建了多重的等級體系,將權力轉移這一現象下放,認為在區域體系內同樣存在這一現象。參見:Douglas Lemke, Regions of War and Peace (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp.48?67.自近代至二戰以前,崛起國大都歸屬于西歐地區,并且霸權國和崛起國往往都在同一區域體系內,這造成了學界對崛起國區域體系本身的忽視。George Modelski, Long Cycles in World Politics (London: Palgrave Macmillan, 1987), p.40.但二戰以來權力轉移中的崛起國和霸權國往往歸屬于不同的地理區域,崛起國崛起的區域環境變得更為復雜,這種復雜性將直接影響崛起國的崛起進程和策略選擇。Steven E Lobell, “Great Powers in a Restrictive International Environment,” International Journal, Vol.66, No.2, 2011, pp.335?350.因此,需要打破以往思維,關注崛起國崛起的區域環境這一地理要素,考慮崛起國崛起環境的差異性。利維對“一維性”現象提出了質疑和批判,在批判歐洲中心主義的同時,提出了存在雙重體系的論斷。利維認為,在地區體系和世界體系之間存在差異性,只是長期的歐洲中心主義將兩者混淆,模糊了地區體系與世界體系的差異。對于國際關系研究中的歐洲中心主義,阿查亞、布贊、康燦雄等也提出了批判,參見:Jack S Levy and William R Thompson, “Balancing on Land and at Sea: Do States Ally against the Leading Global Power?” International Security, Vol.35, No.1, 2010, pp.7?43; 利維:《權力轉移與大國崛起》,載朱鋒主編:《中國崛起:理論與政策的視角》,上海人民出版社,2008年,第3—35頁;David C.Kang, ?“Hierarchy, Balancing, and Empirical Puzzles in Asian International Relations,” International Security, Vol.28, No.3, 2003, pp.165?180.阿查亞和布贊也意識到了這一問題,參見:Amitav Acharya and Barry Buzan, eds., Non?Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (New York: Routledge, 2010).

在大國的崛起進程中,崛起國首先面對的是崛起策略的選擇問題。國際社會和行為體如何應對崛起國的崛起也歸屬于崛起進程的研究范圍,但本文從崛起國的視角探討策略的選擇和制定,因此不再對霸權國以及其他行為體如何應對崛起國的研究進行評述。閻學通和孫學峰提出了“崛起困境”概念,從崛起國的視角分析其在崛起過程中要面對的來自不同方向的崛起壓力,并根據大國的崛起階段提出了不同的崛起策略選擇。他們研究的核心問題是崛起國如何避免過早與霸權國爆發戰爭。兩人認為,在沒有取得完全壓倒性的優勢之前的任何冒險舉動都會招致霸權國的打擊,導致崛起進程的停滯或終結。閻學通、孫學峰等:《中國崛起及其戰略》,北京大學出版社,2005年;孫學峰:《中國崛起困境:理論思考與戰略選擇》,北京:社會科學文獻出版社,2013年。因此,崛起國的最佳戰略是如何有效規避霸權國的制衡。

對于如何規避來自霸權國主導的制衡行為,合法化戰略的研究占據重要地位。戈達德(Goddard, Stacie E)以普魯士的崛起為案例分析認為,普魯士通過合法化策略的實施成功規避了英國等國家的制衡。Stacie E Goddard, “When Right Makes Might: How Prussia Overturned the European Balance of Power,” International Security, Vol.33, No.3, 2008, pp.110?142.孫學峰等也從合法化戰略的視角分析了崛起國制衡規避的問題,通過對歷史案例的分析佐證了合法化戰略對于規避霸權國制衡的有效性。孫學峰等:《合法化戰略與大國崛起》,北京:社會科學文獻出版社,2014年,第106—137頁。賀凱等將合法性和社會化策略作為規避霸權國制衡的有效手段。Kai He, “How could China Bargain for a Peaceful Accommodation?” Orbis, Vol.60, No.3, 2016, pp.382?394 ; Kai He and Huiyun Feng, “Chinas Bargaining Strategies for a Peaceful Rise: Successes and Challenges,” Asian Security, Vol.10, No.2, 2014, pp.168?187.蒲曉宇、施維勒等人則從針對霸權國的視角,認為大國實現崛起的策略可將針對霸權國的去合法化和去中心化策略相結合,并提出通過采用類似“弱者的武器”的策略實現去合法化和去中心化。Randall L Schweller and Xiaoyu Pu, “After Unipolarity: Chinas Visions of International Order in an Era of U.S.Decline,” International Security, Vol.36, No.1, 2011, pp.41?72;關于弱者的武器,參見:詹姆斯·C·斯科特:《弱者的武器——農民反抗的日常形式》,鄭廣懷等譯,南京:譯林出版社,2007年。

崛起合法化戰略的邏輯是追求霸權國對崛起國容忍空間的提升,這為崛起國崛起戰略的研究提供了有益的分析框架,但同樣忽視了崛起國外部環境的差異。當霸權國與崛起國處于不同的地理分布格局,崛起國采取合法化策略的空間會有很大差別。他們的研究也延續了“霸權國—崛起國”二元分析架構,沒有對崛起國外部環境的差異進行進一步區分。

克勞福德和楊原的研究部分突破了二元分析架構,關注除霸權國、崛起國以外的第三方行為體,并探討了如何瓦解聯合制衡的問題。克勞福德對“楔子戰略”的界定和使用,突出分析了如何拆解一個對抗聯盟緩解外部壓力的問題。根據他的結論,通過差異化對待對抗聯盟中的某一個目標,以讓利、利益誘導為主要途徑來實現目標對象與對抗聯盟的分離。Timothy W Crawford, “Wedge Strategy, Balancing, and the Deviant Case of Spain, 1940?41,” Security Studies, Vol.17, No.1, 2008, pp.1?38; Timothy W Crawford, “Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics,” International Security, Vol.35, No.4, 2011, pp.155?189.克勞福德認為,“楔子戰略”成功的關鍵是為目標對象提供難以拒絕或不可替代的好處,更多是針對對抗聯盟中的弱者。楊原的研究議題也是崛起國如何獲得第三方的支持。通過對東亞歷史案例的分析,他認為武力威懾可能會起到更好的作用。楊原試圖解決崛起國如何與霸權國爭取小國的戰略,并且認為傳統的利益交換策略的實踐效果并不明顯,相反適度克制的脅迫策略可能會取得更好的作用。這一研究將小國這一第三方設定為并不具有對崛起國帶來威脅或致命沖擊的國家,同時假定崛起國已經獲得了向霸權國挑戰的實力地位,突破了區域體系的壓力。楊原:《崛起國如何與霸權國爭奪小國?——基于古代東亞歷史的案例研究》,《世界經濟與政治》2012年第12期,第26—52頁。克勞福德、楊原的研究雖然將分析框架涵蓋了除霸權國與崛起國以外的行為體,但這些行為體本身的地位處于被爭奪的狀態,對于崛起國而言,這是較為優越的崛起環境。那么,如果第三方是在崛起國區域內的其他大國,崛起國應該如何處理?

綜上,現有關于大國崛起中崛起國一方的理論研究中,“霸權國—崛起國”二元分析框架忽視了大國崛起中的地理要素,特別是崛起國區域內存在其他大國的情況。如果出現了霸權國的制衡行為,崛起國的策略可能并不只需要關注與霸權國的互動。本文的研究就是在此之上對現有研究的拓展和嘗試。

二、 理論框架和基本假設

在對文獻梳理和分析的基礎上,本文聚焦于域外霸權干預、域內大國競爭下的崛起模式,嘗試構建一個分析框架討論大國崛起戰略。我們認為,崛起國所處的區域特征影響崛起國的戰略選擇。本章將對上述大國崛起模式進行界定,進而分析崛起國可能面臨的情境以及有效的崛起戰略。

(一) 域外霸權國干預、域內大國競爭下大國崛起模式的界定

在域外霸權國干預、域內存在大國競爭的模式下崛起國的崛起環境存在以下特征。

首先,霸權國與崛起國分屬于不同的地理區域體系。國際關系學界尚未有完全統一的“區域”或“地區”定義,在1945年的舊金山聯合國會議上,各代表花費了大量的時間試圖對“區域”作出一個準確的定義,但最終難以就“區域”的概念達成共識。從界定的方法上看,學術界定義“區域”的路徑經歷了地理、量化和社會建構等不同階段。參見:Joseph S Nye ed., International Regionalism: Readings (Boston: Little Brown & Co, 1968), p.vi.本文的“區域”采用卡贊斯坦的定義:“地區不但意味著商品和人員流動于那種我們假定可以直接準確地用繪圖描述法來表現的物質空間,地區也是植根于政治實踐的社會及認知的構造物。”參見:彼得·卡贊斯坦:《區域主義與亞洲》,載王正毅、邁爾斯·卡勒、高木誠一郎:《亞洲區域合作的政治經濟分析》,上海人民出版社,2007年,第401頁。在這一模式下,崛起國面臨的崛起壓力來自兩個層面的行為體。崛起國在崛起的過程中極有可能面臨來自霸權國和區域內其他競爭者的單獨制衡,也有可能受到聯手壓制。

其次,在崛起國的區域體系內存在一個或多個競爭者。關于區域其他大國的界定參見:Barry Buzan and Ole Waev, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) ; Amitav Acharya, “The Emerging Regional Architecture Of World Politics,” World Politics, Vol.59, No.4, 2007, pp.629?II; Daniel Fiemes and Thorsten Wojczewski, Contested Leadership in International Relations: Power Politics in South America, South Asia and Sub?Saharan Africa (GIGA Working Paper No.121, 2010); Stefan Schirm, “Leaders in Need of Followers: Emerging Powers in Global Governance,” European Journal of International Relations, Vol.16,No.2,2010, pp.197?221;Ji Y Lee, “Hedging Strategies of the Middle Powers in East Asian Security: The Cases of South Korea and Malaysia,” East Asia: An International Quarterly, Vol.34, No.1, 2017, pp.23?37.在這一模式下,崛起國并沒有取得地區主導地位,并且仍有被其他行為體聯合或單一壓制的可能。

再次,域外霸權國家在崛起國體系內有干涉的動機和能力。按照進攻性現實主義的邏輯,防止戰略核心地帶出現地區主導國是霸權國維持霸主地位的重要戰略,因此從維護自身利益而言,霸權國有介入地區權力競爭的訴求。另外維持地區多極并相互競爭的狀態,霸權國有從中漁利的可能性。

最后,當地區內相互競爭的行為體試圖維持自身的生存時,尋求外部霸權國的支持具有極大的戰略意義。霸權國的地位決定了其強大的實力存在,以及干預區域事務的能力。

崛起國歸屬的區域差異在很大程度上影響行為體的策略選擇。第一,行為體是否處于相同的地理區域,影響霸權國的策略選擇和對崛起國威脅的認知。William R Thompson ?ed., Systemic Transitions: Past, Present, and Future (New York: Palgrave MacMillan, 2009), pp.161?186.例如,一戰之前英國對美國和德國表現出不同的威脅認知,英國認為處于同一地理區域的德國對自身構成了直接威脅。第二,霸權國與崛起國的地理區位和崛起國所在區域環境的差異將影響兩者策略的選擇。Amitav Acharya, “The Emerging Regional Architecture Of World Politics,” World Politics, Vol.59, No.4, 2007, pp.629?II.; Barry Buzan and Ole Waev, Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).舉例而言,在美國崛起進程中,由于其所在區域不存在能夠與其相抗衡的行為體,英國的“離岸平衡”策略就難以奏效。對于崛起大國,區域內其他行為體的競爭將使得其在崛起進程中需要同時處理與域外霸權國和域內競爭者的關系。

在霸權國與崛起國歸屬于不同的地理區位時,對區域內其他行為體的關注影響崛起國應對霸權國和競爭者的制衡行為。以往在霸權國與崛起國二元框架下對崛起國崛起策略的分析,似乎更為重視崛起國針對霸權國的策略選擇。這類研究集中于雙方的互動,如怎樣拆散同盟等,相對忽視了區域內其他周邊行為體的作用。在這一模式下,周邊地區在崛起國與霸權國、域內競爭者的互動中發揮重要作用,是實踐崛起國應對霸權國、域內競爭者制衡策略的組成部分。劃分崛起國崛起類型時考慮區域因素,能夠更好地突出周邊環境在崛起國崛起戰略選擇中的作用。

(二) 崛起國面臨的雙重制衡情景

在霸權國干預、域內大國競爭模式下,理論上阻止崛起國崛起進程的戰略可分為以下三種:第一,霸權國無差別地對這一區域進行毀滅性打擊,并進而占領、吞并整個地區;第二,區域內其他競爭者與霸權國聯合,組成一個對抗同盟;第三,霸權國或區域內競爭者獨自對崛起國進行有針對性的打擊。第一種的效果最為顯著,但同時所要付出的代價也最高,失敗的風險也最大,并且在這一戰略下霸權國與區域內其他競爭性行為體的互動并不是針對崛起國,故而不在本文的討論范圍之內。因此,崛起國面對的外部制衡情境主要是霸權國采取第二、三兩種戰略的情況,而從具體遏制方式來說,可分為對抗聯盟和獨自進攻兩種類型。

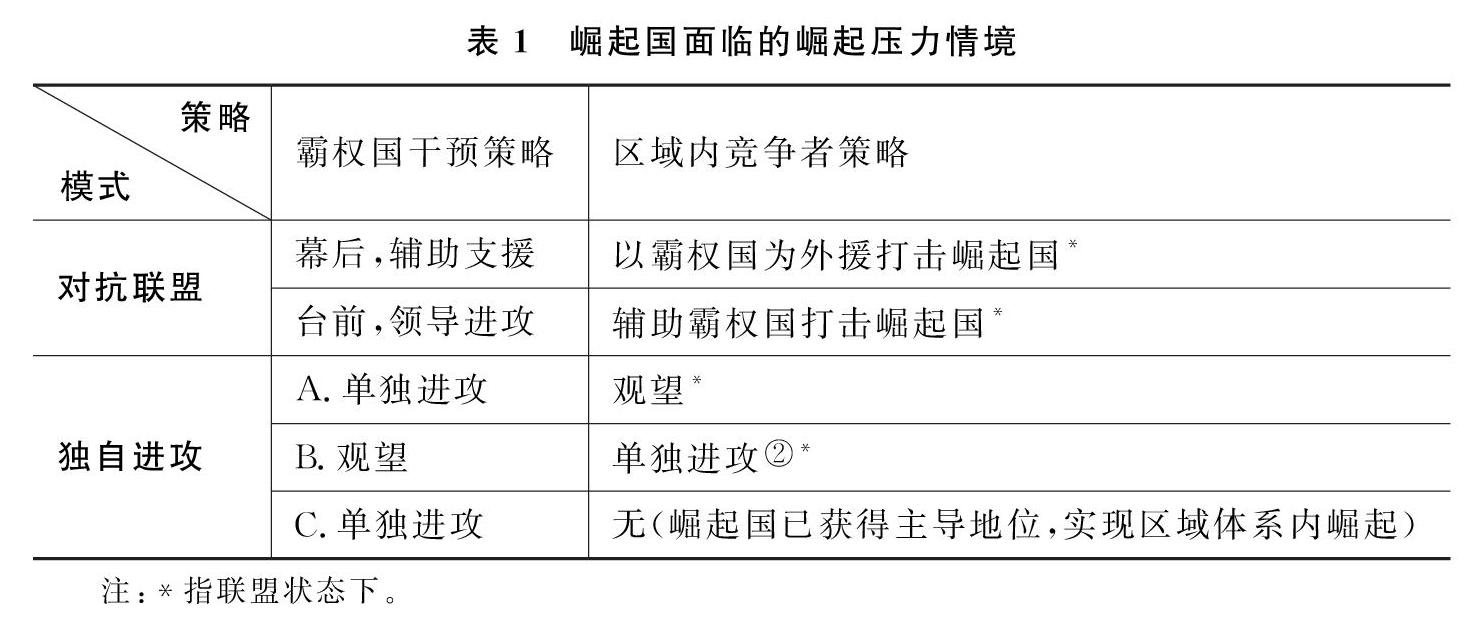

對抗聯盟。理論而言,在共同進攻這一模式下,根據霸權國與區域內其他行為體的關系,共同進攻可以分為兩種:一是敵對聯盟,二是兩個行為體在沒有進行協商的情況下同時或先后對崛起國進行遏制或打擊。在這兩類情境中,崛起國都面臨來自霸權國和區域內其他行為體的制衡行動。但從歷史和現實角度而言,第二種情境存在的可能性不是很大,從成本—收益的角度而言,如果兩個方向的行為體都采取了對崛起國的強硬措施,那么兩者結合的可能性很大,歷史上不乏案例。另外,從崛起國所受壓力而言,第二種情境下同樣需要應付來自兩個方面的壓力。因此,這一模式以敵對聯盟作為主要分析對象。在這一類型下,區域內其他競爭性行為體和霸權國都將崛起國視為其利益的威脅者。從區域層次上而言,崛起國的崛起將獲得區域體系的主導權,區域內其他行為體的安全、自主權受到威脅;對于霸權國而言,崛起國的主導趨勢不符合自身在該區域的最佳戰略利益,并且區域主導國家的出現將對其霸權產生威脅。基于共同的利益,同時也是基于共同的威脅,霸權國與區域內其他行為體組成對抗聯盟。在這一聯盟中,霸權國存在主導進攻和“離岸平衡”兩種策略。這兩種策略在崛起國主導區域體系之前的任何階段都有可能發生(見表1)。這其中也包含霸權國與區域內其他競爭性行為體彼此之間存在“被牽連”和“被拋棄”的考量,具體研究可參見:蘇若琳、唐世平:《相互制約:聯盟管理的核心機制》,《當代亞太》2012年第3期,第5—38頁。

此外,在霸權國與區域內競爭者是盟友關系時,也有可能出現在聯盟狀態下的單獨進攻類型。

獨自進攻。這一類型可能發生在兩個階段:第一個階段是崛起國處于崛起初期時,霸權國沒有與區域內競爭者合作,單獨進行進攻活動。第二個階段是崛起國已經獲得區域主導性地位,霸權國完全喪失區域內盟友時。就第一種情況而言,區域內其他行為體與霸權國在核心利益的界定方面存在差距,對崛起國的同一個策略的反應不同。從霸權國的視角分析,其進攻的行為不單單是崛起國自身的策略所導致,還有可能是由于霸權國的進攻性偏好、國內政治的影響等諸多因素。后一種情況是崛起國已經實現在區域體系內的崛起,這也從側面說明霸權國前期策略的失敗,這種進攻是權力轉移的關鍵。見表1。

(三) 崛起國策略選擇

從崛起國的視角而言,盡可能地減少制衡情景的出現是提升崛起成功概率的重要保證。理論上,崛起國如果不能很好地處理表1中任何一種制衡模式,都可能導致崛起失敗。表1中崛起國所面臨不同制衡情境的生成機制從動機上可以分為兩種:一是崛起國對外戰略并沒有發生明顯變化,但霸權國或其他行為體對未來的悲觀預期引發對崛起國的制衡行為;二是崛起國的對外策略引發制衡行為,圖1勾勒了一個簡要的三元分析的框架。其中,R為崛起國,H為霸權國,C為區域內競爭者;R向下的實線指向拼死抵抗的可能結果(失敗),向上的虛線指向采用策略組合后應對制衡的可能結果(成功)。

1. 應對悲觀預期引發的制衡情境

這一情境中,崛起國對霸權國和區域內競爭者的政策并沒有發生變化,而是自身實力變化導致他國憂慮產生。根據進攻性現實主義的理論邏輯,崛起國的周邊和域外霸權國對于崛起國的崛起一定不會袖手旁觀。John J Mearsheimer and Stephen M Walt, “The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S.Grand Strategy,” Foreign Affairs, Vol.95, No.4, ?2016, pp.70?83; John J Mearsheimer, “Pull Those Boots Off the Ground,” Newsweek, Dec 31, 2008; Mearsheimer, John J, “Chinas Unpeaceful Rise,” Current History, Vol.105, No.690, 2006, pp.160?162;米爾斯海默:《大國政治的悲劇》,王義桅、唐小松譯,上海人民出版社,2014年。崛起國實力不斷增長,且對可能出現的主導區域秩序趨勢與霸權國對區域內秩序的設想相左。與區域內競爭一樣,此時崛起國與霸權國同樣存在關于區域秩序方面根本性的沖突。在這一階段,不管是霸權國和區域內競爭者的聯合進攻還是霸權國全力進行單獨進攻,都是崛起國難以承受的,因此,崛起國的最佳策略是阻止或拆散兩者的聯盟、瓦解霸權國的單獨進攻。進攻不單單是一般意義上的軍事進攻,也包含戰略上的打壓。如圖1所示,在敵對聯盟或霸權國單獨進攻崛起國情境下,崛起國R的戰略選擇有拼死抵抗和采取組合策略瓦解對抗同盟、阻止霸權國的進攻。由于雙方實力差距較大,拼死抵抗的結果可想而知——崛起進程終結,甚至亡國。因此,這一選擇對于崛起國而言并非最優。相反,通過有效的策略組合實現化解有效制衡是可行的也是可能的。

從經驗角度而言,讓一國不做出某種行為,一種手段是阻礙,另一種手段是誘導,兩者結合,成功的可能性更大。在展示出頑強抵抗意志的同時,也要釋放談判、妥協的信號。威懾的目的在于讓霸權國的預期收益小于必要的支出,而利益誘導的目的是改變霸權國的參照點,使其從面臨損失轉變為面臨獲益。決策者往往并不關心最終的財富水平狀態(這一點與預期效用理論的關鍵性假設——效用最大化存在根本性的區別),卻關注相對于某個參照點而言所發生的財富變化水平。參見:林民旺:《前景理論與外交決策》,《外交評論》2006年第5期,第64頁。關于前景理論還可以參見:Jack S Levy, “Prospect Theory, Rational Choice, and International Relations,” International Studies Quarterly, Vol.41, No.1, 1997, pp.87?112; Jack S Levy, “Applications of Prospect Theory to Political Science,” Synthese, Vol.135, No.2, 2003, pp.215?241; Jack S Levy, “Prospect Theory and International Relations: Theoretical Applications and Analytical Problems,” Political Psychology, Vol.13, No.2, 1992, pp.283?310; Jack S Levy, “An Introduction to Prospect Theory,” Political Psychology, Vol.13, No.2, 1992, pp.171?186; Robert Jervis,“The Implications of Prospect Theory for Human Nature and Values,” Political Psychology, Vol.25, No.2, 2004, pp.163?176.這一行為類似于“逐步互惠減少緊張倡議”(graduated and reciprocal initiatives in tension?reduction,簡稱GRIT)。Charles E Osgood, An Alternative to War or Surrender (Urbana:University of Illinois Press, 1962).倡議的目的是以主動讓步啟動合作進程來減少緊張。施韋勒:《沒有應答的威脅:均勢的政治制約》,劉豐等譯,北京大學出版社,2015年,第39頁。因此崛起國需要組合策略,通過“推—拉”的模式,實現對制衡情境的規避。

2. 崛起國對外策略引發的制衡情境

在這一情境中,崛起國的戰略存在失誤。這一情境可以由兩種策略引發:一是崛起國的策略過于激進;二是崛起國的策略導致自身實力突然被削弱。在崛起國的崛起進程中最應該避免的結果是兩線作戰,不分主次地在兩個方面尋求突破,最后可能兩面都難以實現。因此崛起國應該在戰略本身制定過程中考慮到這一具有挑戰性的因素。當崛起國因錯誤信息導致策略制定偏離了以上合理區間時,霸權國敏感地認為是崛起國在試圖改變區域秩序,這種威脅感通過區域內國家的宣傳而被放大,進而導致霸權國的單獨干預或與崛起國周邊國家形成對抗同盟。陸東華:《第三方因素與中美關系的逆社會化——以中國與周邊安全態勢為例》,《國際安全研究》2017年第1期,第68—97頁。或者,霸權國與區域內其他競爭者認為崛起國因自身戰略失誤導致的實力削弱是制衡崛起國的最好時機。

在這一情境下,崛起國的策略組合主要是安撫,只有在必要的時候進行實力威懾。崛起國戰略的最好結果是霸權國的容忍和區域體系內國家的妥協這一組合,但更有可能面臨的結果是區域內行為體的抵制和霸權國的干預。從區域內行為體C的角度而言,崛起國實力和影響力的拓展是對自身影響力的擠壓,是零和性的。而對于霸權國而言,崛起國對于地區事務的主導并不符合其最佳利益。因此區域內行為體和霸權國的分化、瓦解是可能的。在釋疑的同時,崛起國對霸權國進行利益方面的妥協,并輔之以威懾。

然而,唐的逐漸強大始終是對突厥的威脅。在武德七年(624年)和武德九年(626年),突厥對唐進行了兩次大規模打擊活動,第一次打擊迫使李淵準備遷都,第二次則直接攻到了長安。但令人不解的是,這兩次完全有可能阻斷唐朝崛起進程的有效制衡最后卻草草收場,唐的崛起進程依然持續。下文將對唐朝應對突厥兩次有效制衡的策略進行分析。

武德七年三月突厥進攻原州,并在七月抵達隴州,威逼當時的都城長安,距離長安僅有四百余里的路程,造成唐朝的震動。在此情形下,高祖曾經想過遷都以避突厥的鋒芒。“于時突厥數為邊寇,人或說高祖曰:突厥頻寇關中者,徒以府藏子女之在京師故也。若焚燒長安而不都,則胡寇自止。高祖惑之,遣中書侍郎宇文士及逾南山以至樊、鄧,行可居之地,將徙都焉。”司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十一,第13冊,北京:中華書局,2007年,第5989頁。不過,最終李世民的建議占據上風,遷都的議論才停止。史籍記載,當時作為京城的長安已經戒嚴,嚴守以防突厥的進攻。此時突厥的實力明顯居于上風,在突厥全力進攻下,唐朝自然難以抵抗。

根據史料,面對突厥的進攻,在進行必要抵抗的同時,作為唐軍主帥的李世民采用的策略主要有三:第一,在道義上指責其破壞約定。“告之曰:國家與可汗誓不相負,何為背約深入吾地?……,爾往與我盟,急難相救,而今將兵來,何無香火之情也?”劉昫撰:《舊唐書》卷一百九十四上《突厥上》,北京:中華書局,1975年,第5156頁。第二,實行反間計,利用突利可汗與頡利可汗兩者之間的不睦,引發頡利可汗對突利可汗的猜疑。第三,實行和親政策,延續了之前李淵處理與突厥關系中以“和親”緩和雙方關系的策略。崔明德:《唐與突厥和親論述》,《中央民族學院學報》1992年第3期, 第23—28頁。唐能化解突厥進攻危勢的另一方面原因在于突厥難以忽視當時唐朝已經擁有的實力。如果繼續進攻,突厥免不了需要付出更大的代價。在唐的策略之下,頡利可汗得到唐朝的保證和好處之后,參考點發生變化,希望能夠維持獲得的利益,因此選擇退兵。

唐朝面臨第二次較大的崛起壓力發生在李世民剛剛登基之時。頡利可汗在梁師都的策劃下意圖趁唐內政不穩之時進行攻擊,一舉攻破唐朝,解除這一威脅。史載:“師都浸衰弱,乃朝于突厥,為之策劃,勸令入寇。于是頡利、突利二可汗合兵十余萬寇涇州,進至武功,京師戒嚴。”司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十二,第13冊,北京:中華書局,2007年,第6018頁。突厥一直打到臨近長安的渭水便橋之北,威脅唐朝的都城長安。

此時的李世民已經登基稱帝,親自率兵與突厥頡利可汗會于便橋之北。唐的應對策略與上次相似但也存在不同。首先,進行道義上的譴責。史籍記載:“(李世民)親出玄武門,馳六騎幸渭水之上,與頡利隔津而語,責以負約。”劉昫撰:舊唐書卷二《太宗本紀》,北京:中華書局,1975年,第30頁。其次,進行武力威懾。突厥試圖利用強大武力震懾李世民,不戰而拿下長安,李世民卻拘捕了使者思力,而后,讓士兵頂盔摜甲,嚴陣以待,自己只身率領六騎與頡利可汗交涉。“俄而眾軍繼至,頡利見軍容既盛,又知思力就拘,由是大懼……”劉昫撰:舊唐書卷二《太宗本紀》,北京:中華書局,1975年,第30頁。第三,納幣。對于突厥,唐朝深知其實力的薄弱之處,因此用財帛實現其戰略意圖在崛起的過程中屢試不爽,這一次同樣采用了這一策略。第四,重建破裂的關系。由于之前李淵之時曾經改書為詔敕,引發頡利可汗的大規模進攻。這里作一個補充說明,武德八年(625年),唐高祖李淵決定改變對突厥的稱謂,不再向突厥稱臣,史載:“七月,先是,上與突厥書,用敵國禮。七月,甲辰,上謂侍臣曰:突厥貪婪無厭,朕將征之,自今勿復為書,皆用詔敕。”頡利可汗大怒,發兵攻打唐朝。參見:司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十一,第13冊,北京:中華書局,2007年,第5996頁。這一次重新修訂關系,史籍記載,太宗與突厥頡利可汗“刑白馬設盟”劉昫撰:舊唐書卷二《太宗本紀》,北京:中華書局,1975年,第30頁;司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十二,第13冊,北京:中華書局,2007年,第6019—6020頁。,之后,突厥引退。

這一時期的唐朝已經基本取得了對區域的主導權,但在實力方面仍處于下風,突厥的全力進攻同樣會阻斷唐朝的崛起進程。因此在兩次進攻中李世民采用了威懾與利益誘導的政策,在保證不干涉、不進攻突厥的核心利益的同時,向突厥提供一定利益(基于威懾的前提下),并不與突厥進行正面的交鋒,從而化解了突厥發動的兩次具有決定性意義的單獨進攻。

3. 實現崛起

武德九年(626年),突厥從長安渭河便橋退兵之后的第二年,也就是貞觀元年,突厥頡利可汗部下多叛亂,而且遭遇天災,實力大為削弱。史籍記載:“會大雪,深數尺,雜畜多死,連年饑饉,民皆凍餒。頡利用度不給,重斂諸部,由是內外離怨,諸部多叛,兵浸弱。”司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十二,第13冊,北京:中華書局,2007年版,第6037頁。這一時期,唐朝開始考慮消滅突厥的計劃。雖然史籍記載是棄信勞民,但更可能的情況是突厥尚有實力,進攻并不具有實質性的把握:“言事者多請擊之,上以問蕭瑀、長孫無忌曰:頡利君臣昏虐,危亡可必。今擊之,則新與之盟;不擊,恐失機會;如何而可?瑀請擊之。無忌對曰:虜不犯塞而棄信勞民,非王者之師也。上乃止。”同上。

到貞觀二年(628年),突厥內部爆發戰爭,頡利可汗攻打突利可汗,突利可汗向太宗求救。“上謀與大臣曰:朕與突利為兄弟,有急不可不救。然頡利亦與之有盟,奈何?”同上,第6049—6050頁。此時突厥已經走向瓦解,長期臣服于突厥的契丹開始倒向唐朝,而為了維護其利益,突厥甚至提出了用梁師都換取契丹的要求。史籍記載:“契丹酋長帥其部落來降。頡利遣使以梁師都易契丹。”同上,第6050頁。這一要求的提出事實上表明,突厥已經無力為梁師都爭取提供保護。因此唐在貞觀二年(628年)進攻梁師都。“上遣右衛大將軍柴紹、殿中少監薛萬均擊之,又遣旻等據朔方東城以逼之。師都引突厥兵至城下,……,蘭成追擊,破之。突厥大發兵救師都,柴紹等未至朔方數十里,與突厥遇,奮擊,大破之,遂圍朔方。突厥不敢救,城中食盡。壬寅,師都從父弟洛仁殺師都,以城降,以其地為夏州。”同上。梁師都亡,至此唐朝完全實現對區域內的主導。

貞觀二年(628年)十二月,突厥內部進一步分裂,唐朝開始尋找消滅突厥、取代其霸主地位的機會。突厥內部薛延陀勢力逐漸興起,此時唐朝抓住機遇,推波助瀾,利用外交手段對突厥內部進行瓦解,冊封薛延陀俟斤夷男為可汗。史籍記載:“上方圖頡利,遣游擊將軍喬師望問道齊冊書拜夷男為真珠毗伽可汗,賜以鼓纛。夷男大喜,遣使入貢,……。東至靺鞨,西至西

突厥,南接沙磧,北至俱倫水;回紇諸部皆屬焉。”司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十三,第13冊,北京:中華書局,2007年,第6061—6062頁。而后在貞觀三年(629年)十一月,庚申,李績統合十余萬,分道出擊突厥。十二月,“突利可汗入朝”。次年的二月,也就是貞觀四年(630年)二月,“甲辰,頡利敗,請舉國內附。甲寅,以克突厥赦天下”同上,第6066—6073頁。。獨霸東亞的東突厥滅亡,唐朝替代突厥成為東亞新的霸主,完成崛起進程。

4. 科學、合理的崛起邊界的設定

回顧唐朝的崛起進程,仍有兩個問題需要解決,第一,為什么東突厥發動的兩次進攻都草草收場?第二,為什么唐朝不持續進攻高麗、梁師都?這兩個問題本質上能夠反映唐朝以上策略成功的關鍵。在多次的有利進攻中,如果突厥有一次不相信唐朝的保證而持續進攻,那么就沒有唐之后的崛起和大唐盛世。同樣,如果有一次唐朝沒有集中手中的資源進行有效抵抗,同樣也會遭遇失敗。這關系到第二個變量——是否設定了科學合理的崛起邊界。唐朝在崛起過程中設定了較為科學、合理的邊界。

唐朝在崛起初期將主要資源投放在核心競爭區。例如,在打敗劉武周之后,唐并沒有趁勢北進、占據劉武周的地盤,“收復太原之后,唐朝軍隊并沒有乘勝向北進展,劉武周南下之前控制的地區,原封不動地由突厥接管”吳玉貴:《突厥汗國與隋唐關系史研究》,北京:商務印書館,2017年,第151頁。。可見在此過程中,唐朝除了收復太原之外,保持了戰略的克制。其次,唐朝在崛起中后期,對于崛起同樣有著清楚和科學的邊界認知,將資源集中在核心競爭區。一方面,唐朝在平定了遼東之后,對于臣服于突厥的高麗政權也沒有貿然行吞并之勢——與處理其他國內割據政權不同。隋煬帝時期的三征高麗耗費了大量的戰略資源,作為新生的政權,唐朝保持了戰略克制。高麗在武德七年已經接受唐的冊封,“二月,丁未,高麗王建武遣使來請班歷。遣使冊建武為遼東郡王、高麗王。以百濟王扶余璋為帶方郡王,新羅王金真平為樂浪郡王”。參見:司馬光編:《資治通鑒》卷一百九十一,第13冊,北京:中華書局,2007年,第5976頁。另

一方面,由于與突厥的盟友關系,相比其他政權,梁師都一直保持與唐朝的競爭,直到貞觀二年,突厥再無力為其提供安全保障為止。

(三) 小結

唐朝在區域內部存在競爭、外部有霸權國干預下成功實現崛起的策略選擇驗證了本文提出的關于在這一模式下的理論分析。在崛起過程中,唐朝多次通過利益誘導、妥協、威懾與安撫等策略有效瓦解了多個敵對進攻聯盟和多次霸權國家單獨的進攻,并且在崛起的過程中設定了較為科學合理的崛起邊界,將主要資源集中在與霸權國和區域內競爭者競爭的核心區域。通過以上戰略的實施,唐朝逐個吞并區域內的其他行為體,并實現霸權的更迭。

四、 ?雅典的崛起路徑分析: 斯巴達—雅典—波斯

國際關系學界對于波斯在伯羅奔尼撒戰爭中的作用較少提及,而是將更多的注意力集中在修昔底德關于“崛起”“恐懼”等戰爭原因的判斷,并以此延伸出“修昔底德陷阱”這一經典議題。如果將波斯重新納入伯羅奔尼撒戰爭,可以看到雅典的崛起面臨域外霸權國波斯干預與域內大國斯巴達的競爭。目前學界對于雅典和斯巴達的身份存在爭議,傳統認為雅典是崛起國而斯巴達是霸權國,近年來有學者認為斯巴達才是崛起國而雅典是霸權國。從歷史的線性發展角度,斯巴達的伯羅奔尼撒同盟更為久遠,并且在希波戰爭中的確處于主導地位,因此雅典作為崛起國是合理的。但斯巴達的霸主國身份是值得商榷的,特別是在提洛同盟成立之后。而從波斯帝國的角度而言,伯羅奔尼撒戰爭更多的是雅典和斯巴達就區域主導權的競爭。從實力、影響力以及對之后希臘半島政治走向的影響力來看,將當時的波斯帝國作為霸權國更加合適。雅典的崛起在不同階段對體系內大國和體系外的干預大國的策略明顯存在失誤,其崛起進程在波斯和斯巴達的聯合打擊下終結。

(一) 雅典的崛起背景

公元前546年,波斯帝國吞并了呂底亞、進攻小亞細亞的希臘城邦,之后在大流士時期的公元前513年控制了黑海地區和色雷斯,成為地跨歐、亞、非的大帝國。三次征伐希臘地區的戰爭雖然以失敗告終,但波斯在希臘地區始終保持強大的影響力。提洛同盟成立之后,在希臘地區存在三個重要的行為體:波斯帝國、雅典和斯巴達。在這一結構中,雅典是崛起國,波斯是域外霸權國家,兩者分屬不同的地理區域。不過,雅典的崛起是以波斯帝國的衰弱為代價的,雅典的崛起并不是在削弱原有希臘半島勢力的基礎上,而是主要向波斯方面拓展影響力。因此,雅典的崛起對于波斯帝國的安全具有極大的風險,波斯帝國有干預的動機和能力。在希臘世界內部,雅典的崛起受到域內斯巴達、科林斯、亞哥斯對于“Argos”的翻譯存在一定的差異,謝德風譯為“亞哥斯”,而朱龍華譯為“阿爾戈斯”。本文統一采用謝德風的翻譯,文中其他希臘地區的地名也采用相同的標準。、底比斯等多個行為體的壓制和競爭(圖3)。因此,雅典的崛起符合外部霸權國干預、內部存在制衡者這一崛起模式。

(二) 雅典的崛起進程

提洛同盟的建立是雅典崛起的開始。波斯兵退之后,雅典返回故土,開始構建足以保衛雅典的長城,并取得了在希臘聯盟中海軍的領導權,構建了提洛同盟。修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第71—75頁。提洛同盟的建立、海軍領導地位的獲得以及長城的修建為雅典的崛起提供了實力基礎,而之后斯巴達大地震以及由此引發的叛亂、波斯治下的埃及爆發起義,同時削弱了雅典在這一地區兩個強大的競爭對手的實力。“現在(主張與斯巴達和睦相處、合作的西蒙被放逐之后)雅典民主政府開始推行野心勃勃的對外政策,想同時利用斯巴達和波斯都處于衰弱的時機以行擴張。”N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第457頁。

1. 雅典兩線作戰,錯失獲得區域主導地位的歷史機遇(公元前461年—公元前451年)

公元前464年,斯巴達發生大地震,大量士兵在地震中喪生。同時,斯巴達國內發生希洛人的暴動,他們逃往伊湯姆地區尋求獨立。斯巴達鎮壓不利,尋求同盟的支援,并向擅長攻堅戰的雅典求援。當時主政雅典的西蒙派出部隊進行援助。然而同盟軍包括雅典的援助部隊到達之后,斯巴達又擔心他們的到來會煽動更大的革命,因此又將雅典的軍隊遣回。雅典方面對斯巴達的懷疑表示憤怒,并認為這是對雅典的侮辱。他們回去之后,對斯巴達友好的主政官西蒙被放逐,“馬上就通告廢除原先和斯巴達所訂立的反抗波斯的同盟條約,而和斯巴達的敵國亞哥斯訂立同盟”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第81頁。。而同一時期(公元前462年),波斯統治下的埃及發生了伊納羅斯領導的起義,波斯在埃及的統治同樣被削弱。

斯巴達在大地震中受到重創,雅典開始在斯巴達同盟地區進行擴張。哈蒙德認為,“斯巴達的災難(大地震以及引發的希洛人的反叛)攪亂了希臘世界的權力均勢”N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第445頁。。雅典不但與斯巴達的敵國簽訂盟約,而且拉攏斯巴達的同盟麥加拉。因為與麥加拉發生了邊界糾紛,科林斯進攻麥加拉,雅典對麥加拉進行了援助。而后,“雅典的艦隊和伯羅奔尼撒同盟的艦隊發生海戰,雅典人勝利了”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第83頁。。這次戰役之后,雅典又入侵厄基那。在海戰勝利之后,“伯羅奔尼撒人帶著三百重裝步兵在這個島上登陸,科林斯的援兵也已經到來,雅典方面動員了國內的老年人和年輕人”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第83頁。。此次戰爭并沒有分出勝負,雙方都宣稱獲得了勝利。

麥加拉位于地峽附近,是進出伯羅奔尼撒半島的重要通道,控制了麥加拉將有效削弱斯巴達的勢力。公元前457年斯巴達人原始的故鄉多利斯(位于中希臘)受到佛西斯的攻擊,斯巴達人進行援助。戰爭結束之后,斯巴達人并沒有返回伯羅奔尼撒,而是留在了彼奧提亞,原因有二:一方面是因為雅典控制了麥加拉地峽。另一方面,“雅典有一個黨派,正在秘密地與他們商談,希望推翻民主政治、阻止長城的修建(是到達海邊的兩個大長城)”。而雅典出動全部的力量來攻擊這支部隊,他們攻擊的原因和斯巴達停留的原因一致。雙方在彼奧提亞的塔那格拉進行了一場大戰,雅典雖然戰敗,但在62天之后,又重新回到彼奧提亞,征服了整個彼奧提亞和佛西斯(姚丹西北部的中希臘地區)。同上,第85頁。

斯巴達的虛弱、雅典長城的修建和對地峽的控制使得雅典將斯巴達的勢力壓縮在了伯羅奔尼撒半島。馮金朋:《伯里克利外交政策研究》,博士學位論文,南開大學,2010年,第43頁。之后,公元前455年,雅典對伯羅奔尼撒半島進行打擊:第一,迫使斯巴達的同盟厄基那(位于伯羅奔尼撒半島的東北部)投降。第二,利用海軍的優勢,“在托爾馬阿斯的兒子托爾密德指揮下,環繞伯羅奔尼撒半島航行,摧毀斯巴達人的船塢(位于伯羅奔尼撒半島南部的拉哥尼亞灣的基賽阿姆)”。修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第85頁。從進攻方位來看,雅典從北部、東北部和南部三個方面對斯巴達及其盟友展開了進攻,并都取得了勝利。從局勢上看,雅典具有明顯優勢。

但是此時的雅典已經沒有能力對斯巴達進行決定性的打擊,在對斯巴達同盟用兵的同時,雅典在埃及的遠征已經走向末路。公元前462年埃及在伊納羅斯領導下爆發反對波斯的起義,應伊納羅斯的援助請求,雅典開始遠征埃及削弱波斯的行動(公元前460年)。在前期,雅典的進攻十分順利,“他們控制了尼羅河和孟斐斯城的2/3,于是他們企圖攻下其余的1/3”同上,第84頁。。波斯首先嘗試與斯巴達結盟,讓斯巴達進攻阿提卡,實行“圍魏救趙”的計劃,但是并沒有成功。修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第86—87頁。隨后,波斯國王派遣麥加培扎斯率領大軍收復埃及。結果在公元前454年,陸地上雅典受到來自波斯帝國軍隊的攻擊;海上受到腓尼基艦隊的攻擊,損失慘重。“大部分的船艦都喪失了,只有少數逃跑了。”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第86—87頁;N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第459—463頁。雅典大敗而回,根據學者統計,從公元前460到公元前454年,六年間雅典在埃及的損失不次于之后公元前413年的西西里遠征。馮金朋:《伯里克利外交政策研究》,博士學位論文,南開大學,2010年。

這也是為什么公元前455年在伯羅奔尼撒半島所向披靡的雅典,卻突然在公元前454年停止的重要原因。為了維持生存,也是在這一年,雅典將提洛同盟的金庫從提洛島轉移到了雅典衛城——這也標志著雅典帝國的形成。哈羅德認為,如果不進行兩面作戰,雅典完全可以在這一時期拿下伯羅奔尼撒人,“回顧一下雅典在公元前461—公元前454年的政策,它是根據擁有比任何希臘城邦都更為巨大的資源而決定的。……雅典是在以下情況下同時開展兩線作戰的:當時它已和三大軍事強國亞哥斯、帖撒利和麥加拉結盟,而斯巴達已因地震及其后的騷亂而一蹶不振。假若它和波斯和平相處,它有可能分裂斯巴達聯盟而迫使伯羅奔尼撒人俯首聽命。但它選擇了另一條路,即同時向波斯發動一場強大的攻勢。”N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第464—467頁。

在埃及慘敗之后,兩線作戰難以持續,雅典不得不在公元前451年召回被放逐的西蒙,并與斯巴達簽訂五年休戰和約。之后,雅典同盟暴動,為了防止波斯的入侵,雅典與波斯在公元前449年簽訂《卡利阿斯和約》。但斯巴達已經逐漸從之前的虛弱中恢復并攻入阿提卡,伯里克利不得不通過賄賂的方式與斯巴達達成三十年和約(公元前445年),放棄了所有之前獲得的伯羅奔尼撒半島的領土。此時雅典的崛起進程雖然并未終結,但已受到打擊,陷入停滯。

2. 遠征西西里: 崛起邊界設定的不科學

在鎮壓同盟內暴動之后,由于與斯巴達和波斯都簽訂了協議,雅典的生存狀況得到明顯改善,得以休養生息,進一步發展自己的實力。這一狀態一直到公元前431年伯羅奔尼撒戰爭爆發。大戰期間雙方相互攻伐,勢均力敵,雙方互有勝負。公元前424年《埃披呂庫條約》公元前424年,由于希臘的色雷斯地區受到馬其頓的威脅,并且馬其頓甚至有向東挺近海勒斯滂的意圖,因此雅典人決定馬上與波斯人訂立停戰協定。而波斯方面大流士剛剛在內斗中即位,需要處理更多的問題,因此簽訂了《埃披呂庫條約》。參見:唐納德·卡根:《雅典帝國的覆亡》,李雋旸譯,上海:華東師范大學出版社,2017年,第23—24頁。和公元前421年《尼西阿斯和約》公元前422年安菲玻里之戰爆發。在這一場戰役中雙方的主將戰死,而兩國的戰爭也進入了第10個年頭,由于各自的憂慮,雙方在公元前421年訂立了《尼西阿斯和約》。參見:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第412頁。相繼簽訂之后,“雅典人按耐不住擴張的悸動,向海外開拓,向西侵入西西里”劉洪采:《希臘波斯關系研究:公元前478—386年》,博士學位論文,復旦大學,2004年,第69頁。。

公元前416年,西西里島的厄基斯泰向雅典人求助——厄基斯泰人與西西里島上敘拉古的同盟棲來那斯人因為領土糾紛而爆發戰爭,請求雅典人派一支艦隊支援他們。此時的雅典已經和波斯以及斯巴達都簽訂了協議,渴望征服這樣一個島嶼。然而,雅典人對這一島嶼知之甚少,故而派出一個使團到厄基斯泰人那里去看看是否有足夠的金銀支持戰爭。公元前415年,使團從西西里島回到雅典,稱“有大量金錢貯藏在金庫和神廟中可以使用”事實上是錯誤的報告,雅典人受到了欺騙。修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第483頁。。在是否對西西里遠征的公民大會的討論中,尼西阿斯已經指出雅典所處的險境:雖然與敵人簽訂了和約,但是還沒有達到絕對安全的境界,“在我們現有的帝國獲得安全之前,現在不是我們去冒險或者去抓住一個新帝國的時候”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第485頁。。但是亞西比得的言論占據了上風,公民表決之后,決定出兵西西里,攻占這一島嶼。然而,正如哈羅德所言:“人民大會對西西里的面積和軍事實力都知之甚少。……當人民大會在斯巴達還未打敗之前就決定進攻敘拉古,它顯然是在不清醒的狂熱沖動下做出這一決定的。”N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第617頁。

亞西比得、尼西阿斯率領遠征軍到達西西里之后發現,厄基斯泰人所說的“大量的金錢”是騙人的。厄基斯泰人將全城的金銀器皿搜集起來,又從鄰邦借了一些。雅典使者到哪一個人家中,就將這些器皿送到那個東道主家里,雅典人對大量的金銀器皿很吃驚,因此帶回了錯誤的報告。但是更重要的是,此時的雅典渴求通過戰爭擴張自己的勢力,而無視本土的安全壓力。參見:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第513頁。如果雅典此時聽從尼西阿斯的建議返航,就不會有悲劇的結局。然而亞西比得認為軍隊已經出發,如果無功而返,將被人恥笑,力主繼續戰爭。雅典最終走向戰爭的泥潭。在最開始的攻擊中,敘拉古對是否有雅典援軍表示懷疑,準備得并不是很充分,所以雅典的進攻較為順利,并在公元前414年圍困了敘拉古。但之后,亞西比得叛逃斯巴達之后,在他的建議下,斯巴達派出一名領兵的將軍吉利普斯援助敘拉古。國內民眾懷疑亞西比得與遠征西西里前在雅典出現的瀆神事件有關,因此將他召回,在召回的途中,亞西比得逃往斯巴達。參見:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第524—550頁。在公元前414年之后的戰爭中,雅典領兵大將拉馬卡斯陣亡,在西西里的雅典人面臨困境。

指揮部隊的尼西阿斯向雅典求救。雅典在公元前414年12月派出由德謨斯提尼率領的第二次遠征軍。在第二次遠征軍到來之前,雅典在西西里的處境十分艱難。公元前413年,雅典海軍不但在陸地上失去了普利姆密里昂,同時被敘拉古的海軍在大港打得大敗。德謨斯提尼率兵趕到敘拉古之后,面對的是剛剛戰敗的遠征軍。德謨斯提尼提議立即進攻厄庇波利,但仍然遭到了失敗。雅典遠征軍面臨是繼續進行戰爭還是返回雅典的抉擇。此時,“士兵不愿意再停留下去了,許多士兵病了,……整個前途似乎是沒有希望了”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第597頁。。德謨斯提尼提出趁著雅典遠征軍目前尚有實力,應該立即返回雅典,避免之后想要返回雅典而無路可逃的窘境。但尼西阿斯通過小道消息認為敘拉古內部已經發生了分裂,同時指出:“事實上在西西里的士兵中,現在大多數人正在叫囂,說他們處于絕望的地位;但是一旦他們回到了雅典的時候,有許多人就會完全改變他們的口氣,說是將軍們受了賄賂,把他們出賣了而回來的。”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第598頁。因此,尼西阿斯不同意撤退,他的建議是繼續圍攻、保持現狀。這一拖延最后葬送了遠征軍的未來。

當公元前413年吉利普斯回到敘拉古,并帶來了在西西里招募的又一支大軍和伯羅奔尼撒的步兵的時候,雅典遠征軍想要撤退為時已晚。看到敘拉古新的大軍的到來,而自己方面的情況更加惡化,尼西阿斯也表示可以撤退。正當一切都準備好的時候,突然發生了月食,占卜之后,雅典軍認為應該27天之后再移動,就此錯過了最佳撤退的時機。同上,第600—601頁。在隨后的大港海戰中,敘拉古人改裝了艦船,雅典遠征軍大敗,開始退卻。雅典遠征軍的退卻是其災難的開始,到了退卻的第八天,在后有追兵、前有伏兵的情況下,尼西阿斯率領的遠征軍精疲力竭,又想喝水。修昔底德描寫了遠征軍被屠殺的場景:“他們一到河邊,即沖入河中,現在一切紀律都沒了,……人壓在人身上,相互踩踏,有些被他們自己的刀矛刺死,……有些被水流卷走了。……伯羅奔尼撒人跑下來屠殺他們……河水雖然渾濁,又有血水沾污,但是他們還是繼續;他們大部分人甚至于相互爭斗著搶水喝。最后,死者的尸體堆積在河床中。”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第630頁。

“雅典對西西里的襲擊,開始于巨大的勝望,結束于徹底的失敗。”唐納德·卡根:《雅典帝國的覆亡》,李雋旸譯,上海:華東師范大學出版社,2017年,第1頁。根據學者們的研究推算,“它損失了約200艘以上的船艦(絕大部分是雅典城邦的),以及艦上全部滿員的水兵,總數約40000人,大多數是從各個從屬邦征集的,還有40000名雅典騎兵、重裝步兵和輕裝部隊”N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第631頁。。而雅典國內可利用的戰斗資源已經到了危險的境地,“雅典重裝步兵階級的所有成年男性公民數量已經減至不超過9000,日傭級公民士兵不超過11000,外邦居留民士兵不超過3000——能夠打仗的男性士兵人數減少到這樣的地步,是令人震驚的”唐納德·卡根:《雅典帝國的覆亡》,李雋旸譯,上海:華東師范大學出版社,2017年,第3頁。。因此,遠征軍慘敗的消息傳到雅典城時,雅典一度陷入了恐慌。如哈羅德所言:“雅典沒能利用《尼西阿斯和約》的機會取得利益,……但是卻放棄了伯里克利的戰略,向其他地方擴張。這一時期,斯巴達同盟仍然完整,西邊有西西里的支持,北邊有馬其頓和卡爾西狄斯支持。而雅典的資源已經減少,軍隊的威望已經下降。但他們放棄了伯里克利的名言。伯里克利的勸告——只要斯巴達同盟仍未被打敗,切莫把國家資源消耗于海外遠征——仍然是金玉良言。”N G L 哈蒙德:《希臘史:迄至公元前322年》,朱龍華譯,北京:商務印書館,2016年,第563頁。

在核心競爭區域存在競爭者的情況下,雅典將大量的資源投放在次要區域是巨大的戰略失誤。西西里對于雅典的崛起而言并不扮演決定性的角色,“縱觀整個希臘史,西西里一般不參與希臘本土事務,對希臘大陸的影響很小”劉洪采:《希臘波斯關系研究:公元前478—386年》,博士學位論文,復旦大學,2004年,第56頁。。雅典的這種超越競爭區域的擴張性遠征一方面給雅典本土安全帶來風險,使其難以有效抵抗斯巴達、波斯在核心區域的攻擊;另一方面這種擴張性侵略也使斯巴達、波斯意識到雅典的擴張野心,雅典任何的戰略保證都受到懷疑。將雅典徹底打垮成為斯巴達和波斯的共同目標,而西西里遠征的失敗似乎提供了最好的契機。

3. 難以拆散的對抗進攻同盟: 斯巴達—波斯同盟與雅典崛起進程的終結

關于波斯再一次介入希臘世界,蔣保提出了四個方面的解釋,其中最重要的一點是公元前413年雅典遠征的戰敗。蔣保:《試論波斯對伯羅奔尼撒戰爭的介入》,《世界歷史》2010年第4期,第102—109頁。換言之,由于實力大損,此時雅典的威懾已經難以發揮作用。波斯與斯巴達的結盟則是長期試探的基礎上在這一契機下的產物。伯羅奔尼撒戰爭爆發前,在是否進行戰爭的討論中,斯巴達國王阿基達馬斯在發言中雖然不贊成開戰,但提出應該做好戰爭的準備,“我們應當自己準備,從希臘人中間和外國人中間——從任何我們事實上能夠增加我們的海軍和財政資源的地方,爭取新的同盟者”修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第630頁。。很明顯他所指的“外國人”就是波斯,而且在大戰爆發后的公元前430年,斯巴達就向波斯派出信使,“他們的目的是說服波斯國王供給金錢,參加戰爭,以幫助斯巴達人”,但是使節在色雷斯被捕送往雅典,未經審判而被處決。同上,第171—172頁。失敗之后,斯巴達人似乎并沒有放棄,“斯巴達人繼續努力,但是阿爾塔薛西斯更喜歡看到希臘人相互毀滅”。奧姆斯特德:《波斯帝國史》,李鐵匠等譯,上海三聯出版社,2017年,第421頁。但是到了公元前413年,“我們有理由認為,波斯人也許會愿意加入對雅典的戰爭。雅典帝國的壯大是以波斯為代價的”唐納德·卡根:《雅典帝國的覆亡》,李雋旸譯,上海:華東師范大學出版社,2017年,第18頁。。

為了共同的目的,公元前412—公元前411年,波斯帝國與斯巴達前后訂立了三個同盟條約修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第648,661—662,678頁。第三個條約的開頭是:大流士在位第13年。拉克代蒙監察官處于第二位。奧姆斯特德認為,紀年方式的改變本身表明,斯巴達承認她的地位次于波斯帝國。參見:奧姆斯特德:《波斯帝國史》,李鐵匠等譯,上海三聯出版社,2017年,第435—438頁。,公元前407年小居魯士任小亞細亞總督之后,決定全力支持斯巴達,對抗雅典波斯帝國當時在小亞細亞地區有兩個總督,即薩摩斯總督替薩斐尼和赫勒斯滂沿岸地區總督法那陪薩斯,兩人相互掣肘。替薩斐尼試圖繼續亞西比得的建議而不積極支持斯巴達,他聽從亞西比得的建議,并不希望戰爭的結束,而是保持一定的均衡。替薩斐尼不希望陸上的和海上的勢力歸到一個強國手中,而是希望希臘在戰中消耗殆盡,波斯坐收漁利。參見:修昔底德:《伯羅奔尼撒戰爭史》,謝德風譯,北京:商務印書館,2017年,第669頁。徐松巖認為這恰恰是公元前5世紀末公元前4世紀初波斯對希臘城邦所采取的基本外交政策。參見:色諾芬:《希臘史》,徐松巖譯注,上海三聯出版社,2013年,第28頁。。小居魯士告訴當時斯巴達的統帥呂山德:“他隨身帶來了500塔連特,如果這些錢還不夠用的話,他愿意拿出他私人的金錢,那是他父王以前給他的;如果這些錢加在一起依然不夠,那他愿意去籌款,直至砸碎他那金銀鑄成的寶座。”色諾芬:《希臘史》,徐松巖譯注,上海三聯出版社,2013年,第27頁。在之后小居魯士因為其父親大流士病危,希望見他一面,不止如此,“他把屬于他個人的各個城市的所有貢金都轉交給呂山德,把手頭現有的余錢也都交給了他”同上,第53頁。。斯巴達獲得了波斯財政的大力支持。

波斯的支持對于斯巴達贏得戰爭的勝利至關重要。公元前410年,也就是波斯與斯巴達剛剛結盟不久,雅典和斯巴達爆發庫濟科斯戰役,此戰“斯巴達人就失去了大約135艘到155艘艦船,數目駭人”唐納德·卡根:《雅典帝國的覆亡》,李雋旸譯,上海:華東師范大學出版社,2017年,第275—276頁。。但是庫濟科斯戰役之后,“法那巴佐斯(法那陪薩斯)力勸伯羅奔尼撒全軍以及他們的同盟者,不要因為海戰的失利就灰心喪氣。他說,只要我們的將士平安健全,我們何必因為損失那幾條木船而耿耿于懷呢?在國王的領土上,到處都能找到可取的木材的地方”色諾芬:《希臘史》,徐松巖譯注,上海三聯出版社,2013年,第8頁。!斯巴達的艦隊得以重建。在公元前406年在阿吉努塞戰役中又一次全軍覆沒。“這次海戰,雅典方面損失25艘戰艦,船員當中只有極少數上岸得救;而在伯羅奔尼撒方面,拉哥尼亞的10艘戰艦當中,損失了9艘;而同盟者的戰艦,損失超過60艘。”同上,第37頁。不久,斯巴達利用波斯人提供的資金,再一次地建造了龐大的軍艦,比雅典的數量還要多。