特殊時期的特殊歌劇

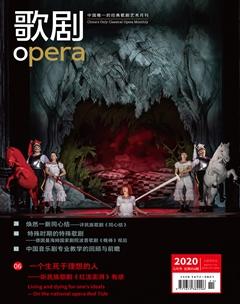

劉建民

2020年10月18日于我而言是個值得紀念的日子,重新在德國的曼海姆歌劇院看了歌劇《晚禱》(Vespertine)后有三點感想分享給大家。

特殊的演出來之不易

2020年3月初,觀看由國內優秀的青年男高音夏侯金旭在德國曼海姆歌劇院的首秀(在《波希米亞人》中飾演魯道夫)時,我還暗自慶幸,春節間搭上了漢莎從北京到德國的最后一個航班,當時并沒有想到這竟然是疫情前觀看的最后一場歌劇演出。之后,歐洲乃至全球范圍內的疫情發展得如此嚴重,完全影響到了古典音樂界在全球的發展。七個月了,我除取消了包括東京春季音樂節、薩爾茨堡音樂節及拜羅伊特瓦格納歌劇節在內幾個重要的賞樂旅行,連附近的大小歌劇院、音樂廳,甚至夏季露天的音樂演出也因被叫停而無法欣賞。雖然也利用這段時間,系統地梳理了一些多年來想聽、想看的音樂碟片,校譯了一本有關歌劇演員臺前幕后的書籍《好聲音之外……》,觀賞了大都會幾乎每一日的歌劇演出回放,幫助一位發燒友朋友為他浩瀚的唱片收藏翻譯并貼標等,我個人的音樂生活變成了另一種豐富。但內心中對現場演出、親臨歌劇院的向往,我一刻沒有忘懷。終于,盼來了機會,能再次走進曼海姆國家劇院,觀賞一場特殊的歌劇演出——《晚禱》。

歐洲的新冠疫情從3月中旬全面爆發,從封城、禁止出入境,到夏季逐漸部分文娛活動恢復,至進入10月第二波疫情的重新襲來,歐洲民眾的心理承受能力遇到了前所未有的考驗。二戰以來,經歷了70多年和平、發展、上升的安定生活以及前所未有的繁榮精神生活,突然一切停擺,真的讓人很不適應。曼海姆國家劇院雖也不例外地停止了一切演出活動,但出乎意料的是,7月底劇院就推出了重新修訂的2020年9~12月底的演出計劃,其中包括歌劇、芭蕾舞、音樂會、話劇等在內的200多場次的演出活動,都是嚴格按照新冠疫情期間政府要求的特殊衛生隔離規定制定的。

拿到演出計劃后,德國人對文化事業的重視讓我著實吃驚不小。作為一名音樂愛好者,我當然首先關心的是有哪幾部歌劇的演出安排于其中:首先映入眼簾的是《魔笛》《蝴蝶夫人》《塞維利亞理發師》等著名劇目,還有幾部現代的歌劇如《黑暗的春天》《天,地與海》及歌劇合唱作品音樂會,還發現了10月連續四場的歌劇《晚禱》的演出。這讓我聯想到2018年該劇世界首演時當地及德國各大媒體對該劇演出的報道。當時,各類新聞媒體及專業雜志都對這部歌劇一致予以好評,稱其為一部“迷人的”歌劇。甚至有報刊稱,通過該劇看到了歌劇的未來。遺憾當時沒在德國,沒能親臨現場觀看這出好評如潮的歌劇。現在,機會就這樣重新降臨了,而且是在這樣的特殊時期。更令我高興的是,主演女高音是我多年的好朋友,韓國青年女高音尹智(Ji Yoon),我第一時間就向尹智預定了首場演出的劇票。

德國民眾因為新冠病毒感染人數日益突破新高而足不出戶,半年多沒進歌劇院了,今日走進“戒備森嚴”的歌劇院,頓時五味雜陳:劇院入口處的地面上劃滿了隔離線與進入劇院后的路線示意標志,劇院工作人員隔著老遠就已經在向走近的觀眾喊話了:“請準備好您的入場券及身份證明,依次有序入場!”直到此時,我才仔細打量了一下印有自己姓名的門票,并將身份證一并交給了透明隔離板后戴著口罩的驗票員,經過像在機場過安檢一樣的程序后,方才進入了劇院前廳。劇院內也印滿了“保持距離”及一米尺的圖樣,所有的工作人員都佩戴黑色口罩,觀眾也都按照指定的路線先后進入劇場。映入眼簾的先是罩有黑布的座位,約占整個座位的2/3;席間的部分座椅被拆掉作為通道,以免有近距離接觸的可能。落座后,環顧四周,都是“神情嚴肅,不茍言笑”的觀眾,往日開場前觀眾席中的聲浪沒有了,樂池里樂手們調音、吹奏某些旋律的聲音也沒有了,整個劇場里安靜得像是大幕已拉開。晚8點,燈光準時暗了下來,指揮埃利亞斯·柯林斯(Elias Corrinth)在掌聲中進入樂池,致謝觀眾后,用指揮棒點燃了第一個音符。至此,我那七上八下、莫名其妙的復雜心情才逐漸沉靜了下來,閉上眼睛,仿佛進入了另一個世界。

特殊的歌劇別出心裁

波普歌劇(Pop-Opera)《晚禱》(注:Vespertine這個詞意是晚間時刻,夜幕降臨),2018年曾在曼海姆國家劇院進行了世界首演。今年的二輪演出做了少量的刪減,全劇90分鐘,一氣呵成。

首先我們要談到冰島流行歌手比約克(Bj?rk),她應該屬于我們這個時代最具有探索意義上的流行音樂家:她以1990年代俱樂部音樂為靈感,探索用傳統的樂器,合唱及冰島民間音樂相結合,呈現出一個電子音樂的音響世界。作曲家彥·德沃拉克(Jan Dvorak)將她最具有代表意義的杰作,發行于2001年的一張專輯“Vespertine”作為藍本,將專輯中的12首歌改編成了一部現代歌劇(也叫作波普歌劇)。

歌劇中可以聽到柔弱的鐘聲、豎琴及日常生活中的一些器皿發出的響聲,仿佛把我們帶入一個天堂、一個神秘的世界,在那里,一個大型的交響樂團向我們展開敘事。比約克辨識度極高的聲音在歌劇中卻又化作一段段歌劇女高音、男中音獨唱,重唱,以及童聲、女聲合唱。如果一定要談到這部歌劇的劇情,編劇給出的回答是:此劇沒有劇情,表現的是暴風驟雨般的初戀帶來的喜悅與恐懼,既有對愛乃至性愛的憧憬,又有想要掙脫這種愛會導致的狹小及依附,是一種欲罷又不能的情緒表達。

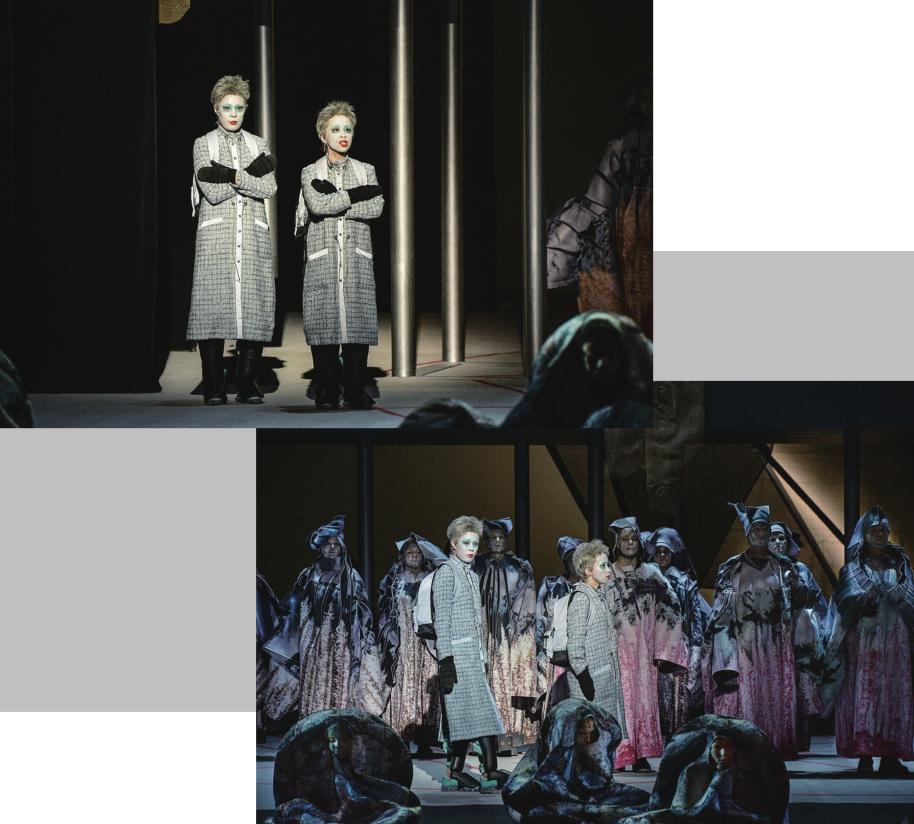

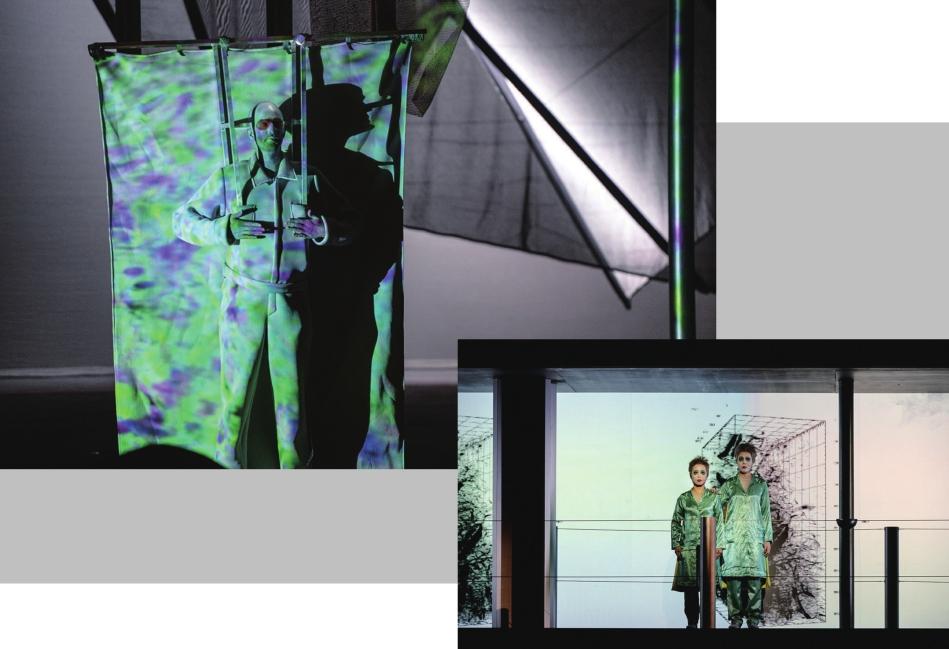

隨著音樂的展開,劇中主角女高音,一個研究生命科學的女科學家(韓國女高音尹智飾演)作為一個有自我意識的人,向自己的身體[她的形神貌似者,也可叫作影子或克隆人,日本女高音橋本亞紀(Aki Hashimoto)飾演],以及感知[被X光線直射心腹,并投放到其背負著的屏幕上的男中音托馬斯·貝勞(Thomas Berau)飾演]及自然(各種造型演員)提出了各種問題。

丹麥女導演德爾霍姆(Kirsten Dehlholm)的創作團隊丹麥實驗劇團(Hotel Pro Forma)此次也加入了歌劇的制作。德爾霍姆在舞臺上以各類3D視頻投映、眾多的造型演員的各種肢體動作表現歌劇內涵,還在舞臺兩側的包廂中設置了對稱的“立體”豎琴,并各設置六名女聲合唱演員隔著觀眾席對唱,這一切的舉措,都對比約克音樂中對色欲的懺悔、與大自然的神秘結合、對科學的探索及超凡脫俗等場景,做出了最好的銜接和詮釋,可謂構建了舞臺上的一個造型藝術與音樂相交的“現代美術展”。

以此,歌劇《晚禱》也成功地對比約克特殊的音樂世界,并進行了極具智慧的探索。作為現代戲劇藝術中最重要的貢獻人之一的導演德爾霍姆本人及丹麥實驗劇團,他們的這種新穎的舞臺藝術,無疑也會在戲劇的發展史上留下一筆重墨。

從音樂的角度講,根據編劇及導演的說法,這部歌劇是探討古典音樂對話流行音樂的一種嘗試,是為歌劇做一些基因上的改造,是將兩個音樂上的不同物種嘗試著做一次嫁接:比約克是現代流行音樂的先鋒女歌手,一路在探索著新型的音樂類型,而曼海姆歌劇院的這番嘗試則比她的嘗試更進了一步;比約克這類的流行音樂在以往任何的一部歌劇中是找不到的,而歌劇中運用的樂隊、合唱等典型要素,在流行音樂中更是沒有。

在這兩個大的背景下,這部歌劇對兩種截然不同甚至可謂對立的音樂形式加以相互補充,交響化了的電子音樂使人在聽覺上新鮮感十足而又不違和。附以變換無窮的3D舞臺、鋼片琴等打擊樂與豎琴、貝斯等樂器營造了一個美輪美奐的世界,似遨游太空,如潛入海底。歌劇女演員介于美聲、音樂劇與流行音樂之間的高難度演唱(這是演出后尹智向我說起的重要一點,導演也正是考慮到了這一點,特別聘請了兩位亞裔歌劇演員),基本都漂浮在中高音區內,在女聲合唱的背景下,更襯托出她們兩位輝煌的演唱,還有屋頂上的男童[煙囪或是云朵,由諾亞·英格勒(Noah Engler)飾演]曼妙的獨唱,使人勾起了對純真無邪的童年的幻想。男中音的唱段,音樂時而舒緩時而緊張焦慮,作為對(她)心中的疑惑,(他)的音樂以及定音鼓的插入,起到的是間離的效果,把觀眾時不時從夢幻中拉出來;可當觀眾剛回到現實,音樂卻又一而再再而三地將思緒引入九霄云外——整體的感覺就像是一種綿延不斷的醉而美。因為沒有戲劇沖突和高潮,音樂上略顯冗長,好在我的視覺被調動得積極運轉,90分鐘的歌劇很快也就過去了。

總體說來,這部歌劇像是一種人聲、器樂、視頻、舞美、燈光、空間及服裝造型的有機綜合交匯,營造出來的就是一種詩情畫意。而這種整體聽覺上的體驗又是那么的不一般,它才是創作這部(離不開音樂的)歌劇的主旨。

像以往一樣,熱情的(不夠挑剔的)德國觀眾,對當晚的演出給予了超級熱烈的掌聲,指揮及創作團隊一一登場,對觀眾表示謝意,場面很令人激動!我相信所有到場的人都像我一樣。我想到了當時《曼海姆早報》介紹該劇時的一句話:“一個半小時后,你絕對不同于進入劇場之前的你,因為你的心靈已經受到了一次洗禮。”

特殊的時期對藝術的思考

演出結束后,在歌劇院后臺等候尹智,大概半小時的時間,我的發現讓我再次發出由衷的感嘆:這部歌劇的演出太傾情了!

演出之前劇院內外所遇到的各類劇院工作人員,保守估算要有四五十人,演出進行中見到的樂隊、合唱、獨唱、造型演員也有七八十人,而演出結束,從后臺半小時內呼啦呼啦出來的人至少有200人。粗算一下,這場演出劇院要動用150~200人左右,而觀眾席中滿打滿算是330人。刨去制作成本、排練費用,就以當晚這200人左右的薪水,對比演出票的收入,用腳趾都能算出這對劇院來說是一筆何等的“虧本買賣”。那么,疫情如此嚴重的時刻,曼海姆國家劇院還是不惜重金,大動干戈地上演了這部歌劇:從演職員到舞臺制作,為了四場加起來1000位左右的觀眾,經濟上肯定損失慘重,可體現的不正是文化的無量價值,體現的是藝術在任何時候都能盡顯魅力嗎?

當然,作為國家劇院,曼海姆這個A級歌劇院,主要經濟來源是1/3靠州政府補貼,1/3靠市政府補貼,剩余1/3靠票房收入。劇院依靠這些經濟來源運營一年中上千場的各類大小演出,曼海姆劇院為當地民眾文化生活所帶來的作用及重要性是毋庸置疑的。這讓我聯想到每當德國人講起二戰后重建該劇院時,民眾投票、捐款的積極參與意識盛況空前,對劇院的關注,對精神生活的追求,是我們今天生活在和平環境中的人無法想象的。可見藝術在我們的生活中占據著太重要的位置。

德國人民深諳音樂之美、藝術之高尚,對藝術家更是另眼相待、厚愛有加。戰爭年代,普羅大眾雖節衣縮食,而音樂會卻從未缺席過。如今我們怎能因為一場病毒,放棄對藝術的追求,放棄光顧藝術家們賴以生存的舞臺,放棄對藝術家們的支持呢?

沒有藝術的生活,對我來說再安全也是乏味的。祈盼我們在“不太久的將來”重返“正常”的生活,不再恐懼,擁抱歡樂!