西藏夏魯寺大回廊“獼猴王本生”壁畫的圖像再現

賈玉平

(成都大學美術與設計學院,四川 成都 610106)

一般認為,佛教美術的本質主要是象征主義,即通過一些具有象征意味的宗教符號——圖像或文字來表達宗教思想和觀念。這些常見的象征性佛教圖像有:菩提樹、佛塔、金剛杵、佛手印、曼荼羅,等等。此外,以故事畫形式呈現的本生、佛傳也具有一定象征性,但這類題材似乎并不純粹以象征意味凸顯其重要性,而更多是以其相對易讀的特性,拉近佛教美術圖像與其觀者的距離。究其美術層面原因,應歸因于這類故事畫所具有的再現特質。這類美術圖像在一定程度上再現了觀者熟悉的現實,即具體可感的空間、真實的物象、熟悉的情感,等等。

一

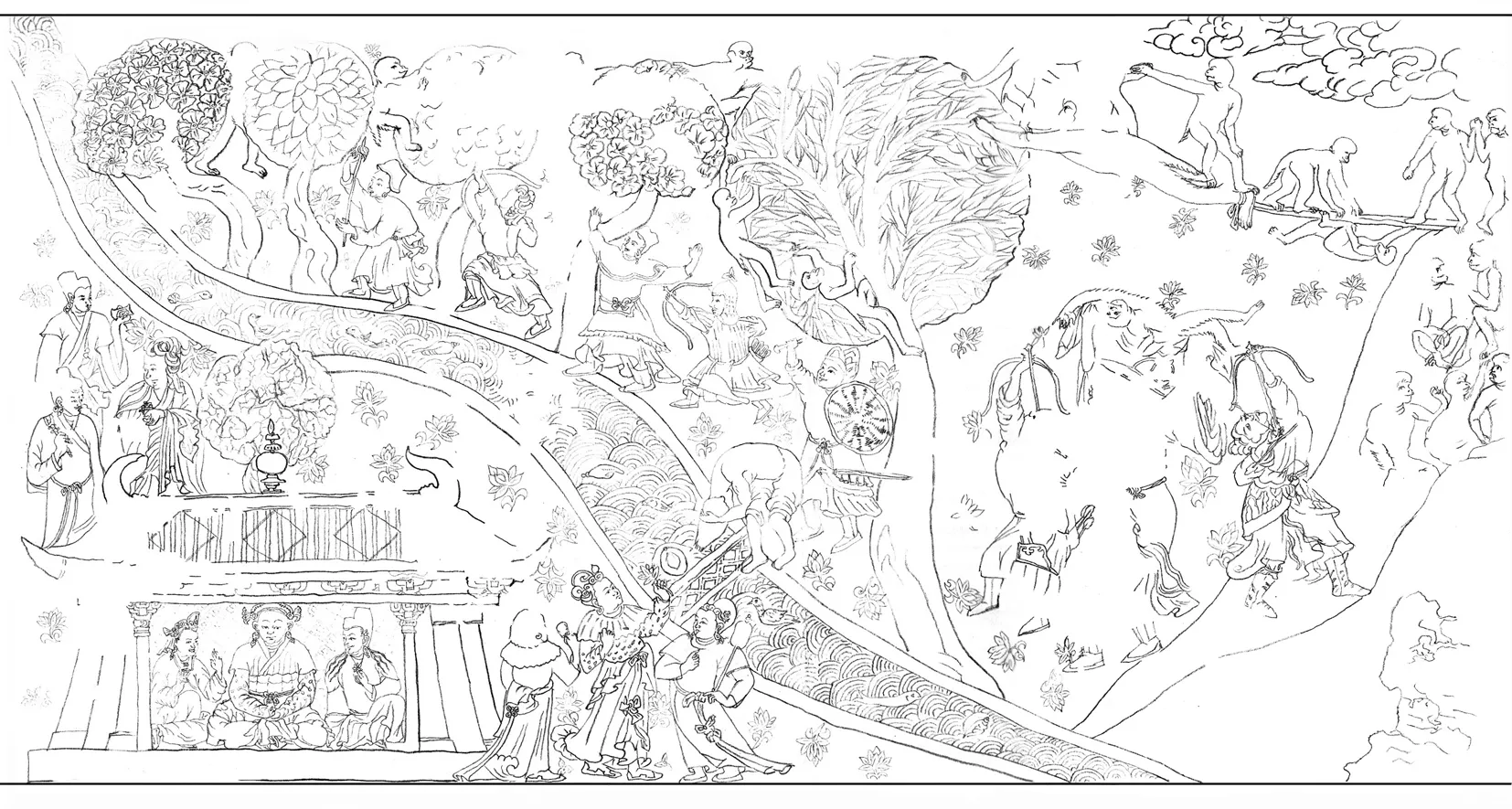

本文關注的“獼猴王本生”壁畫位于夏魯寺底層大回廊外壁南段,是大回廊本生壁畫的第二十七品(見圖1、圖2)。大回廊共繪100品本生及1品佛傳故事壁畫,各鋪壁畫基本呈上下兩層,鋪滿距離地面近1.6米以上壁面,構圖宏大。每鋪壁畫的尺寸大體相同(長約2.18米,高約1米);加下方條帶界框內的墨書藏文題記,則高約1.50—1.63米。據題記行文風格、繪畫風格及畫中人物服飾特征判斷,大回廊壁畫創作年代應該是在14世紀初至14世紀40年代,時值夏魯寺第十任首領古相扎巴堅贊時期[1]。

圖1:獼猴王本生壁畫線繪圖

由圖1可以看到,該壁畫是向觀者陳述佛陀前世作為菩薩時的事跡。故事大概是:在雪山圣河流域,當時,菩薩化身為獼猴王,率猴眾覓食美味無花果時,受到貪婪國王的攻擊。獼猴王舍身救度猴眾,國王被其行為感化而親好佛法(見圖3)。這里,觀者對該壁畫主題及故事的初步認知,通常得益于壁畫的圖像再現特性。

作為繪畫藝術重要手段之一的再現性,也是視覺藝術的一種基本品質;其根本動因在于人類模仿本能及其對物質世界的現實需要。該壁畫對具體可感知的空間、逼真的形態、逼肖的材質色澤等的追求,往往能提升宗教教義傳布的效率,尤其對于那些缺乏宗教知識積累的文化程度較低的普通受眾。如果畫家不能再現觀者熟知的事物和觀念、情感,菩薩大慈大悲的品格及精神就無法準確傳遞給觀者。

二

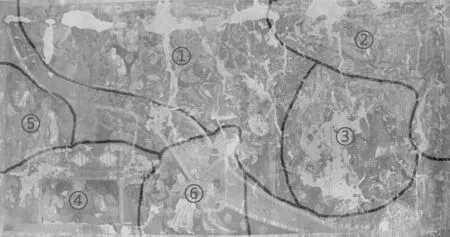

該本生故事畫的再現性是如何呈現的,具體描述了哪些圖像和景物?這些景物如何再現真實世界,如何吸引觀者注目,并體會故事的來龍去脈呢?讓我們回看該作品:一條蜿蜒曲折的河流大致沿長方形畫面左上至右下的對角線方向流過,將整個畫面分為左右兩部分(見圖2)。呈倒梯形的右半部分畫面可以分為三組:左邊一組(①)描繪兵士們穿行于林木和山地間獵殺猴眾,或昂首彎弓向樹上猴子射箭,或執矛戳刺樹上猴子,或持劍追趕猴眾。兵士們著紅、綠、褐、白、灰等各色服裝,有便裝,也有頂盔摜甲。右上一組(②)描繪猴王借助一條繩索縛住雙腳踝,以自己身體和繩索在樹與山石之間搭橋,舍身救度猴眾的情景。右下一組(③)描繪兩位兵士彎弓射斷縛在猴王腳踝的繩索和手握的樹干,一位強壯之士頭戴鈸笠,雙手高舉,用張開的布營救墜下來的猴王。每組畫面之間并沒有嚴格的分界,甚至某些物象排布還有交錯。左半部分呈正三角形,同樣分為三組:左下一組(④)是國王及其左右隨從安坐于王宮內,殿宇飛檐斗拱呈中原內地樣式;國王正襟盤坐,神情肅穆,戴著頭冠;左、右隨從均側身面對國王,左隨從戴頭冠,右隨從戴玄色幞頭;他們背后的壁面還繪滿連續的折曲回環紋樣。左上一組(⑤)立有三人,其中一人戴玄色幞頭,左手執銀錠。另外兩人作對話狀,其中一位裹白色纏頭巾,另一位戴幞頭,右手執火焰寶珠(?)。右邊一組(⑥)描繪了國王與左右隨從在河邊的場景,國王手執白蓮花,隨從分別執寶珠(?)、寶鋌(?)。三位人物服飾與畫面④基本相同。該組畫面跨越河流,以裸上身俯身對面岸邊沐浴者和河中被網格攔住的粉紅狀無花果將左右兩部分畫面聯系起來。此外,蜿蜒流淌的墨綠色河水,以蕩漾著的波紋暗示著水的流動,水中還生活著魚兒、龜鱉、水鳥、海螺,還有一顆被網格擋住的無花果。整個畫面是大紅色調,空氣中彌散著暈染法描繪的粉紅花朵。

圖2:大回廊本生壁畫情節分布示意圖

由大回廊入口處一則朱砂題記可知,該故事畫的文獻來源于圣勇《本生鬘》(Arya Sūra)[2]。盡管該鋪壁畫下方題記在《本生鬘》基礎上有所刪減,但從壁畫中的主要角色——菩薩化身的猴王和國王的事跡乃至其他重要的輔助物象來看,主要內容及情節變化不大。因此,獼猴王本生壁畫是對圣勇《本生鬘》第二十七品的圖像再現。

仔細研讀該壁畫,會發現其圖像再現具體體現為以下三方面:

首先,它表現了美術圖像與文學作品的關系問題,即“象與言”的關系。相對《本生鬘》這類敘事復雜的文學故事,大回廊本生壁畫是對圣勇文學作品的再創作。在此,美術圖像與語言文字本身的特性差異,以及二者敘事邏輯的差別,制約了該壁畫的再現性呈現。為了不讓觀者對主要內容及情節產生誤解和歧義,畫家要依賴于圖像之間的閱讀秩序來營造復雜敘事的真實性,不管是順次的連續式閱讀,還是以節點帶動的推衍式閱讀,都需要畫家遵循觀者習慣的閱讀秩序。在“獼猴王本生”壁畫中可以一目了然地看到由河流分成的兩部分畫面,左、右部分畫面中出現頻率最高的物象分別是國王和獼猴王。輔助物象中最重要的是無花果樹和無花果,尤其是那顆掉進河里的無花果,則為壁畫之眼,是整個敘事及畫面邏輯銜接的關鍵,是整個敘事推進和深化的節點。它將國王所在空間和獼猴王的活動空間聯系起來,配合題記或文獻,可進一步了解這一點。因此,獼猴王本生壁畫的敘事邏輯適合“推衍式閱讀”或“推衍式觀看”,其圖像敘事是原文獻文學敘事的一種簡化、改造或概況。

其次,該壁畫的圖像再現體現了一種異域化詮釋。在文化風格層面,夏魯寺大回廊本生壁畫的多元文化氣質本身已是對圣勇《本生鬘》的異域化詮釋。獼猴王本生壁畫中出現的世俗元素——人物服飾、殿宇、兵器等均非原初文學作品描寫的印度民間風貌的機械再現。

再次,該壁畫圖像再現體現了藝術真實與自然真實的關系問題。藝術真實是自然真實的一種提煉和概括。獼猴王本生壁畫的美術再現只能將故事進行簡化,只能把握“獼猴王本生”事件發生發展的典型環節——典型人物(猴王、國王)、典型景象(宮苑、森林、山地、河流)、典型情節(無花果墜入河里、猴王舍身救度、國王被感化),而無法將整個故事發生的全部過程詳細呈現出來。

圖3:獼猴王本生壁畫局部

除了以上物象和情節之外,獼猴王本生故事更詳細、深入的細節,我們在畫面中并不容易直接感知。比如:畫面⑥中國王手持蓮花,目光朝向以猴王為核心的畫面②和③,這暗喻了受感化的國王心向佛法。類似文獻中提到的主要場景或地點——喜馬拉雅山、圣河等,觀者只能通過畫家筆下的森林、山地和河流等形象去意會。這種對觀者知識儲備的激發和想象力的調動是美術再現性與表現性的協同作用,它是大回廊“獼猴王本生”壁畫再現性的實質之一。

畫面⑥中手持蓮花的國王,目光穿越,讓我們看到畫面②和③獼猴王所在時空盡在國王目力所及,這樣的再現性空間是非寫實性空間,是超現實的。這些意境和韻味的體悟,甚至是其他圖像化的觀念、情緒,均離不開藝術表現性的協同作用。

同時,觀者在畫面中所見的“蓮花、河流、山地森林、宮苑”都是對“佛法、圣河、喜馬拉雅山、王國”的抽象再現或象征性再現。就本生壁畫主題而言,主題內容的再現也完全是象征性再現。以獼猴王故事為代表的本生壁畫表達的通常是人類的象征性情感,而非現實性情感,表達此類情感的本生故事及情節在現實世界極其罕見,甚至根本不存在;本生壁畫的主題、功能往往通過隱喻修辭和象征修辭來實現。這種抽象再現或象征再現或隱喻再現是大回廊“獼猴王本生”壁畫再現性的又一實質體現。

從獼猴王本生壁畫的造型技巧也可以體會到其再現性的實質表現。下面從用色和用線方面略作分析。

前文提到該壁畫物象環境的色彩表現,可以發現以獼猴王本生壁畫為代表的夏魯寺壁畫裝飾性色彩的運用較寫實性色彩運用更普遍。就色彩體系分類來講,畫面所繪事物景象的色澤未必就是自然現實世界的原狀,比如:大紅色的背景不可能是山地、森林、殿宇、河流之外的天空色彩。由于度量經和宗教儀軌的影響,色彩并非完全可以由畫家主觀自由選擇,而是重視物象的固有色,忽略環境色,并多用平涂法。于是,畫面物象的色澤、質地、形態勢必與現實世界的物象差距甚遠,這些色彩都不是現實性再現,更非完全意義上的寫實性再現。

像大多數西藏繪畫一樣,夏魯寺壁畫基本上采用的是盤絲鐵線式線條。線條是物象形體、質感塑造的重要因素,其結構性、邏輯性、重疊性功能是對物象內在本質結構特征的再現。而夏魯寺大回廊本生壁畫采用的盤絲鐵線不利于表現形體的圓轉和衣裙的飄逸質感,這也是獼猴王本生壁畫美術再現實質的具體體現。

通過以上分析,可以進一步排除夏魯寺大回廊本生壁畫再現性真實意圖的幾種可能:(一)它并非希望借助美術圖像通常的視覺特性去教化信眾。大回廊內光線昏暗,壁畫分布的水平高度留給觀者一種苛刻的視角,加之相對狹窄的廊道給觀者預設的憋屈的視距,都支持這樣的判斷:觀者身處廊道內幾乎無法進行正常的觀看。(二)這樣的壁畫,即輔以題記的壁畫也非純粹的建筑空間裝飾。因為,昏暗的光線和壁畫分布位置似乎也不能讓觀者感受建筑裝飾之美。那么,以獼猴王本生為代表的夏魯寺大回廊本生壁畫真正的或更主要的目的或功能應該是圖像(包括其呈現方式)的宗教象征性,象征一種佛教意象的存在。這種美術再現的最終目的是宗教圖像象征性內涵的表露。因此,對普通觀者而言,這些壁畫也沒有必要一定采用世俗世界的觀看方式予以觀照:看見與否完全歸于觀者之心。

三

由此,可以看到,以“獼猴王本生”故事畫為代表的夏魯寺大回廊壁畫的圖像再現,是一種象征性再現,其再現特質是通過“象征、隱喻或暗喻”來實現的。美術圖像再現并非是對自然現實世界的簡單模仿,其直接價值在于其現實關懷的主觀表達。盡管目前不能確信夏魯寺大回廊壁畫的創作者是否是阿尼哥一派的傳承,至少我們從獼猴王本生壁畫中人物服飾、殿宇、兵器等形象特征,可以明顯看到中國漢、藏及尼、印等不同民族風俗,這是創作者以自己的現實生活體驗對心中佛陀事跡的圖像再現。從宗教角度來看,圖像再現也非宗教美術的終極追求,通過象征主義表達宗教情感和思想是宗教美術的本來目標。因此,這種具有象征意味的圖像再現是宗教美術一種最恰當的選擇。

美術圖像再現的更深層價值在于呈現畫家源自現實的生命感悟或客觀現實本質的關注,這是其現實關懷的內化與內省。盡管我們不能將本生一類的故事圖像再現等同于現實世界的圖像再現,但這些圖像借助的世俗因素仍然有助于我們了解宗教以外的社會歷史。因此,對于佛教圖像研究者來說,利用圖像去解讀人類社會歷史的時候,要慎重對待圖像所再現的真實。因為,宗教圖像在世俗社會史層面的適應性要遠弱于宗教學和宗教史層面。

最后,當我們走出晦暗神圣的夏魯寺大回廊,帶著那些或清晰或朦朧映在腦海里的符號化的本生圖像,重新置身于當下數字化和人工智能的潮流之中的時候,考古文博人員可能會思考這些歷經數百年的珍貴壁畫圖像如何更好地向大眾呈現;美術家們可能依然會思考美術再現這種亙古未變的藝術理想如何繼續逼近現實世界的真實;普通的文化愛好者可能希望現代的VR和AR技術能夠走進夏魯寺,走進這晦暗而神秘的大回廊,為我們呈現更清晰、更真切的夏魯寺美術,這些均可視為對夏魯寺壁畫的觀看。當我們身處一個獨到視角之時,就是夏魯寺美術研究呈現新天地之始!