哈貝馬斯“拯救”企鵝

Fiona

最近,一條有關氣候變化的新聞在新冠病毒的“擠壓”外進入人們的視野。2月14日,據法新社報道,巴西科學家在南極測得攝氏20.75度的新高溫紀錄,這是南極洲氣溫自有記錄以來首度跨越20攝氏度門檻。

科學家警告說,冰川融化速度加快,尤其南極洲冰蓋快速融化,助長海平面持續上升,對沿岸巨型城市及小型島國造成威脅。

有誰能從全球各國持續不斷的碳排放標準紛爭和毫無作為下,拯救可憐的企鵝?

也許哈貝馬斯可以。

“販賣疑惑”

長期以來,關于氣候變化問題的討論主要局限于科學領域,依賴專家知識的評估。19世紀20年代,科學家們開始研究地球溫度,尋找可以解釋地球變暖與變冷的變量。法國數學家讓-巴蒂斯特·約瑟夫·傅里葉(Jean-Baptiste Joseph Fourier)首先提出太陽對地球大氣層存在的可能影響,太陽溫度會是影響地球熱量的一個變量。

盡管受到當時技術手段的限制,19世紀的科學家還是進一步發現了影響氣候變化的其他原因:從約翰·廷德爾的熱捕捉水蒸氣,到斯萬特·阿累尼烏斯的大氣二氧化碳濃度。

到20世紀中葉,科學家們開始使用更精確的設備來監測空氣中的二氧化碳濃度,并建立基準線,對變量進行更準確的評估。1967年,出生于日本的氣象學家瑪納貝(Syukuro Manabe)與他的美國同事理查德·韋瑟拉爾(Richard Wetherald)合作,用計算機創建了第一個模擬全球氣候的模型。

隨著氣候變暖領域相關研究的不斷深入,涉及的科學原理也日漸復雜,談論氣候變化幾乎成了專家們的“專利”,“全球變暖”“溫室效應”“氣候變化”這些概念在當時并未受到公眾關注。在第一個氣候模型建立的20年后,氣候變化話題才開始進入政治領域,其標志是美國宇航局的詹姆斯·漢森于1988年在美國國會發表的演說。

人類使用石化燃料導致二氧化碳排放量增加,是全球氣溫迅速上升的根本原因。但是,在地方、國家、全球不同層級,共同采取限制二氧化碳排放的行動至今都沒能開始。

將氣候問題定性為一個科學領域的問題,使得集體應對行動的推進變得幾乎不可能。對科學層面的關注與強調,容易激起大眾對“氣候變暖是否真實存在”“氣候問題是否是人類造成的”這類問題的辯論。

美國科學史學家納奧米·奧雷斯克斯和埃里克·康威在著作《販賣疑惑的商人》(Merchants of Doubt, 2010)及2014年的同名紀錄片中,揭露了那些能從阻撓應對行動中受益的公司,以及它們不可告人的伎倆,如:資助相關科學家,讓其在關于氣候變暖問題的討論中,表示該問題本身在科學上尚存在分歧。這樣的科學爭論使許多公民相信,氣候變暖問題太專業了,自己沒有資格討論。

其實,科學界在氣候問題上已經達成一致:氣候變暖是人為因素造成的,人類需要積極制定對策,讓現有經濟擺脫對化石燃料的依賴,以減少溫室氣體排放。然而,那些“販賣疑惑的商人”卻動用科學專業知識,將普通民眾排除在氣候問題的討論之外。

理性的三種運用

不可否認,了解氣候變暖問題需要相關的科技專業知識,但是,這一事實與采取包容性的民主協商過程之間,并不是不相容的。德國哲學家尤爾根·哈貝馬斯(Jurgen Habermas)在他的協商民主(deliberative democracy)理論中,提供了一個解釋框架。

在這個框架中,民主過程可以區分為不同的協商維度:科學-實用維度、道德-政治維度。這對氣候變化問題來說,意味著在科技專業領域之外,存在著另一條解決路徑:人們可以通過民主的方式來促成解決問題所需要的集體行動。

哈貝馬斯關于協商政治的表述,植根于交往行為理論,其核心在于他獨特的“商談”(discourse)概念,以及相對應的“商談倫理理論”。

商談是一種在所宣稱的有效性(validity of a claim)存在爭議時,參與者所采取的辦法。在實際商談過程中,參與者在特定條件下會贊成或反對對方所宣稱的有效性,正如哈貝馬斯所說,“在不斷擴大的討論中,在面對更有能力的和更多的受眾時,不斷質疑新的異議”。因此,商談是一種實踐,一種不斷尋求正當性的過程。

德國哲學家尤爾根·哈貝馬斯

哈貝馬斯將不同的理性行為,區分為“實踐理性”的三種運用方式。

如果商談發生在特定的條件下,即:沒有人會因某種規范而受到排斥,受規范影響的每個人都有發言權,有發表反對意見的自由,每個參與者都能以真誠的態度表達自己的意見,那么,商談過程本身就會變得“理性”。此時,唯一對商談具有約束與調節作用的,是“不具有強制力的更佳論據的力量”(the unforced force of the better argument),而不再是那些外部約束力,諸如權力與金錢。

那么,這如何幫助我們理解在氣候變暖問題中,科學與民主參與之間的相互關系呢?

哈貝馬斯將不同的理性行為,區分為“實踐理性”的三種運用方式:實用的(pragmatic)、倫理-政治的(ethical-political)和道德的(moral),以幫助我們從不同的角度來回答“我們應該做什么?”的問題。

對應實踐理性的三種運用,一個問題需要被解決的三個可能的方面,分別為“目的性的、善的和正義的”。

其中,“道德商談”是采用具有普遍有效性的行動規范,不局限于特定的社區或群體。比如,“你不應該偷竊”這樣的道德規范,并不只在某些文化中有效。相比之下,“倫理-政治商談”下的倫理規范,如“兒童不得主動說話,除非別人開口和他交談”,則只在被接受的群體中有效。

科學知識與政治決策之間的關系錯綜復雜。

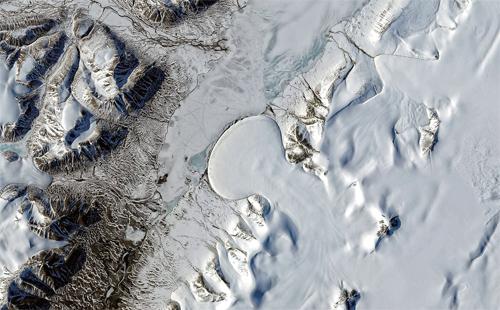

格陵蘭島的象腳冰川是全球變暖的縮影

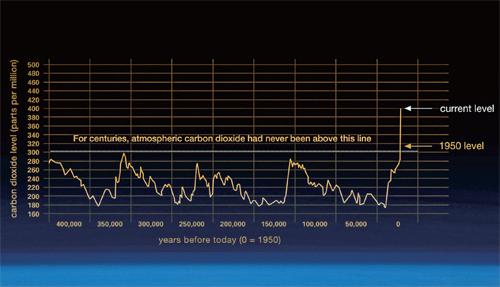

近幾十萬年大氣中二氧化碳的濃度變化曲線

在哈貝馬斯看來,道德規范與倫理-政治規范的有效性之所以不同,是因為其有效性是被不同的正當化過程賦予的。對“倫理-政治商談”來說,如果其中的規范性宣稱(normative claims)在商談中是真誠的,那么它就是正當的,即便不是那個“唯一正確的答案”,即便無法“贏得大眾的普遍同意”,因為它確實符合集體決策中的理性政治特征,同時保留了進一步調整和接受爭論的可能性。

而“實用商談”的溝通方式,是參與者試圖從中尋找實現特定目的或解決特定問題的最佳手段。比如,“如何解決交通問題”“如何確保16歲前的兒童繼續上學”,這類問題是“實用商談”的出發點,可以通過對效率的追求、對手段(技術、策略、方案等)的選擇等來解決。

科學也是意識形態

由此可以發現,其實大多數人都從“實用商談”的角度來處理全球變暖所引起的問題。對科學家們聲稱的、關于氣候問題的真實性與非真實性的過分關注,阻礙了我們觸及氣候問題的道德與倫理維度,而后者才能幫助我們達成共識,采取遏制氣候變暖的集體行動。

當然,我們需要倚賴前沿的科學研究,以及采用最優化的行動來處理氣候變暖問題。但是,將這一視角置于最優位置,會讓其他相關問題無從談起。我們當下面臨的不僅僅是技術上的難題,因為它們可以通過相關技術手段來解決—比如改用節能燈泡、減少使用化石燃料。

我們面臨的任務還包括,確認其中不同的行為主體所承擔的義務和需要采取的行動,并確保該解決方案對各方是公平的。這就要求我們不能只討論技術建議,還必須考慮公正的問題—無論是在地方層面,還是在全球層面。

雖然情況在逐漸好轉,但“訴諸專業性”依然是媒體在處理該問題時所習慣采用的模式。因此,要讓人們認識到全球變暖問題與規范性問題之間的聯系,是一個漫長而困難的過程。

科學知識是處于政治和社會背景之中的,這使它具有“意識形態”的特征。這就涉及“公平協商”(fair deliberation)的問題。公民社會越來越傾向于把科學作為客觀的代言人。但如果作為實用理性基礎的科學知識并不是天然中立的,那么,特定的科學立場本身,也就具有了意識形態的一面。

科學家對問題作出的專業技術解釋,對外行人來說是根本無法理解的,這也違反了“公平協商”所應具備的條件。正因為如此,氣候否認主義者關于氣候變暖的政治討論,一直采用模糊而晦澀的專業技術解釋與科學主張,來阻礙我們對該問題展開有意義的辯論。

科學知識不是中性的、價值中立的,或是客觀的真理,因此,它可以讓不同的政治立場和決策得到合法化。科學知識與政治決策之間的關系錯綜復雜,涉及諸多方面,比如:問題的表述方式、求助于科學專門知識的共識程度、科學提供的可能解釋、科學提供的答案數量,以及這些科學知識在政治決策中如何與利益方發生聯系。

科學知識一旦進入公共領域,并被認為具有政治意義,就不可避免地會受到價值評判。然而,科學知識在政治決策過程中,能否真正保持中立、科學家是否只是提供“客觀”知識,是值得懷疑的,正如法國哲學家加斯東·巴謝爾德所言:“科學觀察是有爭議的。”

我們該如何揭示這個過程呢?對于哈貝馬斯來說,只有協商才能揭示商談過程中發生的扭曲,并幫助我們選擇最佳的行動路線。在協商中,理解和評判“實踐理性”三個方面之間的復雜關系,涉及環境的政治問題才可能得到解決。

生態問題也是正義問題,通過商談尋求政治的解決路徑,才有可能從根本上解決生態問題。