個人取得分紅納稅籌劃及其風險探析

盛馨

【摘要】由于企業所得稅法和個人所得稅法對股息、紅利所得的納稅規定不同,導致企業身份的股東和自然人身份的股東在收到股息、紅利時,所需承擔的所得稅率有差異。本文通過實例來探討不同身份對股東所得稅負的影響,并利用企業生命周期來分析股東對身份的選擇,探討個人所得稅納稅籌劃選擇及其風險。

【關鍵詞】所得稅納稅籌劃企業生命周期風險

一、引言

隨著我國市場經濟的不斷發展和完善,國家對各項稅費收入的監管越來越嚴格,全社會的納稅意識也在不斷提高。個人所得稅直接影響到每個居民的個人所得,如何利用好國家的稅收法規,對所得進行合理籌劃,在尊重國家政策的前提下達到合法減輕稅負的效果,一直是大家關注的重點問題。

二、不同身份的股東在取得分紅時的稅負差異

1,法律規定

在我國,居民企業身份的股東和自然人股東在取得境內被投資企業的股息、紅利時所承擔的稅負是不同的。《企業所得稅法》規定,符合條件的居民企業之間的股息、紅利,免征企業所得稅;新修訂的《個人所得稅法》規定,個人擁有債權、股權等而取得的利息、股息、紅利所得,應按20%的稅率繳納個人所得稅。

從上述兩條規定可以看出,居民企業和居民個人在取得股息、紅利收入時,所承擔的稅負是存在差異的,因此我們可以對居民個人所得進行納稅籌劃,在合法的情況下減輕稅收負擔。本文通過兩個實例,來探討股東身份的不同對納稅金額的影響。

2,案例分析

案例1:M有限責任公司為一家股份制制造業公司,注冊資本2000萬元,共有甲、乙兩名股東,其中甲股東為居民企業,占股60%,乙股東為自然人,占股40%。2018年M公司稅后凈利潤為600萬元,經股東會決議發放現金股利500萬元。最近五年M公司均采用的高股利分配政策。

納稅分析:甲股東所得紅利=500萬元×60%=300萬元,根據稅法規定,甲公司對該筆紅利不用繳納企業所得稅,甲股東實際獲得的紅利為300萬元。

乙股東所得紅利=500萬元×40%=200萬元

乙股東需繳納個人所得稅=200萬元×20%=40萬元

乙股東實際獲得紅利=200萬元-40萬元=160萬元

倘若乙股東注冊成立一家一人有限責任公司丙,以丙公司的名義擁有M公司這40%的股份,根據稅法規定“符合條件的居民企業之間的股息、紅利,免征企業所得稅”,則丙公司在取得這200萬分紅款時不需要繳納所得稅,暫時避免了40萬元所得稅款的支出。

案例中乙股東→一人有限責任公司丙→M公司的這種做法,就是目前個人所得稅籌劃中常用的一種股權架構模型,自然人通過設立一人有限責任公司來對居民企業間接持股,在獲取股息、紅利時可以暫時避免繳納個人所得稅。但是,這種股權架構只是暫時避免了所得稅支出,減少了現金流的流出,從長遠來看可能會使稅負增加。我國稅法規定,居民企業在轉讓股權時,對股權轉讓所得(股權轉讓收入扣除為取得該股權所發生的成本即為股權轉讓所得)需要按照25%的稅率繳納企業所得稅,而個人轉讓股權時所得稅稅率為20%,比企業要低5個百分點。這就造成采用股權架構模型在轉讓股權時稅負反而增加的現象,因此,是否采用股權架構模型進行稅務籌劃,以及在何種情況采用,就值得進一步探討。

案例1中,M公司為制造業企業,該行業企業的價值一般情況下增長幅度比較平緩,且該公司近5年都采取了高股利分配政策,因此乙股東適宜設計中間層企業間接持有該公司股份,因為每年收到紅利時可以規避個人所得稅。由于M公司后續價值穩定,因此后續轉讓所得金額不會太大,即使自然人轉讓股權所得的稅負比居民企業要高5%,也不會產生太大影響。

案例2:R股份有限公司是一家生物高新技術企業,2019年9月30日在科創板上市,發行價每股一元。2019年11月18日,該公司股票價格為每股45元。

對于R公司,剛剛上市說明該公司很可能處于成長期,這個階段的公司正需要大量資金進行生產建設和業務擴張,基本不會采取高股利分配政策。自上市后R公司價值已增長近45倍,后續很可能會繼續增長。對于這樣的公司,適宜采用自然人股東的身份持股,這樣在轉讓股份時繳納的所得稅比居民企業股東要低。

三、企業生命周期與個稅籌劃選擇

企業生命周期是根據企業的發展與成長軌跡,將企業整個存續期間劃分為導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段,不同生命周期階段企業的戰略選擇是不一樣的,因而所采用的股利分配方式和對企業價值的影響也是不同的。一般而言,導入期和成長期的企業因為前期固定資產的投入和企業的擴張,往往需要籌集大量的資金來促進發展,基本不會采取高股利分配政策,但是企業價值會快速增長。成熟期的企業發展已趨于穩定,每年收益和企業價值處于穩步增長階段,企業往往會根據股東需求選擇股利分配方式。衰退期的企業因為不需要進行投資和再發展,往往會留存大量的現金,很可能會采取高股利分配政策。

在考慮企業生命周期的同時,還可以用行業類別來進行輔助分析。相對而言,傳統行業更側重于長期而穩健的發展,其企業價值隨著企業規模的不斷擴張而增加,為了使股東群體保持穩定,讓那些依靠股息和紅利過日子的股東繼續持有本公司股票,這類企業通常會發放一定數量的股息和紅利。而高新技術行業企業的價值波動性比較大,這類企業屬于高風險高回報類型,適合培育成功后獲取轉讓價值,就如科創板的大多數企業,成功上市后市值立馬增長幾十倍。

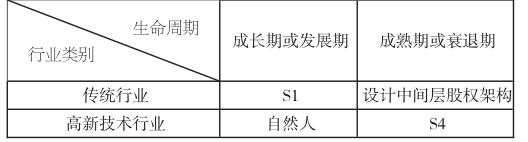

將企業生命周期和行業類別結合起來,可以大致判斷是否采用中間層架構的方式進行個稅籌劃。詳細分類如下圖:

對于傳統產業中正處于成熟期和衰退期的企業,適合采用設置中間層的架構方式間接持有股份,因為這樣的公司整體價值已趨于穩定,且能夠持續分紅。對于成長期和發展期的高新技術企業,則適合采取自然人直接持股的投資方式,因為這類公司基本不會進行高比例分紅,且價值增長很快。對于S1和S4區域,則需要根據被投資企業具體情況進行分析。

四、設計中間層間接持股的個稅籌劃風險

一般而言,只有當中間層間接持股方式獲得的收益明顯高于自然人身份持股時,才會進行稅務籌劃,因為納稅籌劃會產生一系列風險,主要表現在監管風險和實施風險。

1、成立一人有限責任公司后受到的監管風險。相對于自然人而言,一人有限責任公司受到的監管更多更嚴,主要表現在:⑴一人有限責任公司法定的最低注冊資本為10萬元,股東應一次性足額繳納,且貨幣出資金額不低于注冊資本的30%。⑵一人有限責任公司要依法設置會計賬簿進行會計核算,每年度末編制財務報表并報送事務所審計。⑶當一人有限責任公司的財務收支無法與股東本人的收支明確區分時,股東需對公司的債務承擔連帶責任。監管越多則意味著承擔的風險越高,若不能妥善應對監管風險,則稅務籌劃很可能失敗。

2、納稅籌劃實施中的風險。實施納稅籌劃的過程中會遇到許多風險,如:成功避稅可能引起收入差距,從而遭到別人舉報,雖然該納稅籌劃是合法的,但若因為舉報帶來一系列檢查,則會對公司或股東造成無法估量的影響。另外,納稅籌劃涉及到財務和法律兩方面內容,若實施人員主觀性過強,對法律的某些條例理解過于片面,無法進行正確的財務處理,則會導致實施結果與納稅籌劃初衷相偏離的結果。

所以,在選擇是否設計中間層企業間接持有股份時,需要綜合考慮被投資企業的具體情況,以及投資者的風險應對能力,然后做出合理選擇。

參考文獻:

[1]王利娜,張偉.股東身份選擇與居民企業取得分紅稅務解析.【J】財務與會計,2019(6).

[2]候力綱,沈嘉誠.個人所得稅納稅籌劃及其風險研究--以XY科技公司為例.【J】會計之友,2019(5).