淺析辦公室節能省電研究

王琮澤 梁鵬

【摘要】電能已經成為生活中必不可少的工具之一。在經濟飛速發展的今天,人們對電能的需求每日劇增。在此之下,節能省電成為當今可持續發展下一代名詞。本文根據辦公室用電節能進行淺析,利用C-BUS智能控制辦公室照明、單片機控制辦公室照明達到節電效果。再次分析辦公室照明配電系統的設計對其負荷進行分析,對單間辦公室照明進行平面布置設計。

【關鍵詞】節電辦公室照明單片機

一、節電系統單元方案設計

1、C-BUS智能控制照明節電單元方案設計

采用C-BUS智能照明監控系統。只監控燈,不監控插座。CBUS系統是一個二線制的照明管理系統,所有C-BUS單元由一對通訊信號線(UTP5)接連成網絡,每個單元均設置唯一的單元地址并用軟按鍵設定其功能,通過輸出單元控制各負載回路。輸入單元通過群組地址和輸出單元建立對應聯系。當有輸入時,輸入單元將其轉變為C-BUS信號在系統總線上傳播,所有輸出單元接收并作出判斷,控制相應輸出回路。

C-BUS系統的控制方式是由電腦設定的。一旦電腦設置完成后電腦即可撤除。C-BUS系統的每個單元均內置微處理器,所有的系統參數被分散存貯在各個單元中,即使系統斷電也不會丟失。一旦電腦接入系統運行,則可實現實時監控,定時控制功能等。CBUS系統可方便與樓宇自控系統等其他系統連接。

在輸入單元中,采用紅外線感應器感知周圍是否有人在活動,實現“人來燈亮,人走燈滅”的功能。采用控制面板控制每個房間的照明燈具。

在輸出單元中,每路燈的出線配用一個四路輸出繼電器(實際可使用三路),共采用12個10A的四路輸出繼電器,用于接通和分斷照明器負載電源。

在系統單元中,電源采用5100PS,能為C-BUS提供直流36V安全電壓,并能在直流15~36V之間維持系統正常工作。通過PC接口,可以用鼠標直接控制C-BUS系統輸出單元,可以對C-BUS單元功能進行修改,可以對C-BUS系統進行監控和數據記錄,還可以用電腦來診斷故障。

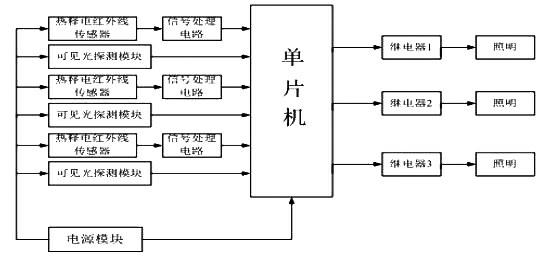

2.單片機控制照明節電系統單元方案設計

采用單片機控制照明節電單元方案設計系統結構框圖如圖1所示。該節電單元由4組熱釋電紅外線傳感器及信號處理電路、3個可見光探測模塊、1個單片機系統及3組繼電器控制電路組成。其中每一個可見光探測模塊均對應辦公室的一組照明器,每組照明器均有兩套三管格柵燈具。

3.單片機選擇

本節電單元選用AT89C55單片機作為核心控制系統。它是一款低電壓且性能高的單片機,其中包含256B的數據存儲器(RAM)和8KB的可重復擦寫的程序存儲器(Flash ROM)。這款單片機采用美國ATMEL公司的Flash存儲器的優勢技術,在指令系統方面與MCS-51系列單片機完全兼容,包含通用8位中央處理器CPU、32個雙向I/O口和3個16位可編程定時/計數器,能夠滿足系統設計需求。

二、辦公樓照明配電系統設計

1、供配電系統設計

采用低壓380/220V一路市電電源鎧裝電纜進線總配電箱AL設在一層門衛,以控制單元設置分配電箱,全樓采用一個公共區配電箱,以配合節水、節電、節熱系統智能控制要求。每層單間辦公室配置一個分配電箱,配合單間辦公室節能控制單元。如圖6所示為。

2、負荷計算

在本項目研究的辦公樓模型中,取電力負荷用電指標ρ=60W/ m,辦公樓建筑面積A=1000m2。采用指標法計算負荷為

因此,辦公樓計算負荷估算為60kW,均為三級負荷。

三、節能效果分析

1、單間辦公室節電單元節能分析

若以單間辦公室設定為節能單元,節能單元的節熱率將會提高。但是,采暖系統需要增加電動閥等控制設備。若停電,還會影響電動閥的正常工作,影響了系統可靠性。因此,為提高節能效率,還需要對采暖系統進行并聯電動閥管路改進。

節能單元對電能的節能效率可以從白天使用的時間上進行分析。假設沒有節能單元進行智能化控制,工作人員隨手關燈的情況不佳,則使用節能單元控制白日長明燈效果顯著。

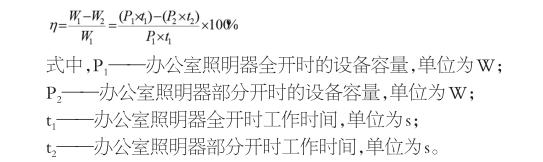

如果每天工作8小時,使用電能為W1,長明燈也為8小時,那么電能的消耗浪費比較大。假設節能單元進行有效控制了4小時,則使用電能為W2,電能的節約效率計算式應為

如果按辦公樓照明器的用電量占約全樓用電量40%~50%估算,那么白天照明器用電量的減少,將意味著節約電能的效率大大提高,照明系統節電30%以上。由此可見,節約白天用電量是照明系統節能的有效途徑。

總結

經過節能效果分析,我們可以發現,本文提出利用C-BUS智能控制、單片機控制辦公室照明方案成效顯著。在最后節能效果分析中可以得知,如果白天照明電器用電量減少,可以大大提高電能的節約。電能的節約利用是我們每個公民都應盡的責任,而對電能節約單靠對辦公室照明進行研究還遠遠不夠,需要我們共同努力,建造一個資源節約型社會。

參考文獻:

[1]雍靜.供配電系統[M].北京:機械工業出版社,2011.

[2]馬小軍.建筑電氣控制技術[M].北京.機械工業出版社.2010.

[3]徐云.節能照明系統工程設計[M].北京.中國電力出版社.2009.