腹腔鏡下子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術治療子宮肌瘤的效果評價

楊健

【摘要】目的:研究探討腹腔鏡下子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術治療子宮肌瘤的效果。方法:選取本院2018年3月至2019年2月婦產科收治的子宮平滑肌瘤90例,隨機分為對照組和觀察組各45例。對照組行腹腔鏡子宮肌瘤切除術,觀察組行腹腔鏡下子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術,比較兩組手術情況及術后情況。結果:觀察組手術時間(102.06±23.34) min,對照組手術時間(99.83±30.52) min,比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術中出血量(50.06±10.47) ml,住院時間(6.8±1.4)d,均明顯小于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組術后并發癥發生率、術后復發率低于對照組(P<0.05)。結論:腹腔鏡下子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術治療對子宮肌瘤治療效果顯著,值得推廣。

【關鍵詞】腹腔鏡;子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術;子宮肌瘤;效果評價

【中圖分類號】R711 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)01-0189-01

子宮肌瘤是在婦產科極為常見,患者往往表現為月經出血量較多、腹部可及腫塊、疼痛等不適癥狀,嚴重影響患者身心健康和生活質量。目前,手術仍然是其目前治療最常見、有效方法,既往開腹手術導致對患者的損傷過度并且術中出血多、并發癥發生率高、復發率高等缺點。近年來,隨著腔鏡技術的不斷發展,腹腔鏡手術以其創傷小、恢復快、切口美觀等優點在婦科子宮肌瘤手術中得到了廣泛的應用,但術中易發生殘腔出血或縫合困難,最終治療效果不理想,探討有效的治療措施對提高預后效果具有重要意義。本研究回顧性分析了我院2018年3月至2019年2月收治的90例子宮肌瘤患者,對其手術進行研究,具體操作如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取我院2018年3月~2019年2月收住的90例子宮肌瘤患者的資料,年齡32~56歲,平均年齡(40.2±6.1)歲。所有患者均經過臨床確診,兩組間一般情況比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2方法

對照組患者取膀胱取石位,全麻后建立氣腹,單極電刀切開子宮肌瘤突出部,直至累及子宮肌瘤表面,并沿假包膜剝離子宮肌瘤,及時進行縫合瘤體殘端腔隙,然后進行“8”字縫合宮體,粉碎并取出肌瘤。觀察組患者行膀胱取石,全麻后建立氣腹,維持氣腹壓力,之前手術操作各項步驟與對照組相同,之后于子宮峽部兩側闊韌帶前葉進行剪開,游離子宮動脈上行支使其完全暴露。然后在腹腔鏡下用雙極電凝法燒灼這段血管,阻斷血流。腹腔鏡下可發現子宮體顏色由鮮紅色變為紫紅色,行子宮肌瘤剔除術,之后手術各項操作過程及方法與對照組相同。

1.3觀察指標

觀察兩組患者手術情況(內容包括手術時間、術中出血量、住院時間)及術后情況(包括術后并發癥發生率及復發率)。

1.4統計學方法

數據統計使用SPSS 20.0進行,計數資料采用X2檢驗;計量資料用均數±標準差(x±s)表示,組間資料采用t檢驗(顯著性水平α=0.05)。

2結果

2.1兩組患者手術情況比較

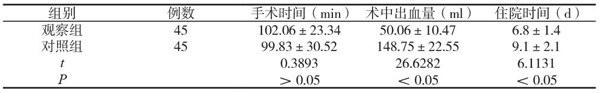

觀察組手術時間(102.06±23.34) min,對照組手術時間(99.83±30.52) min,比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術中出血量(50.06±10.47) ml,住院時間(6_8±1.4)d,均明顯小于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)見下表1。

表1 兩組患者手術情況比較(x±s)

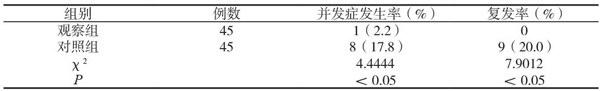

2.2兩組術后并發癥及復發率比較

觀察組術后并發癥發生率、術后復發率低于對照組((P< 0.05),見表2。

表2 兩組術后并發癥及復發率比較[n(%)]

3討論

子宮肌瘤是在婦產科極為常見,主要臨床表現為月經失調、白帶增多、下腹脹大、繼發性貧血、排尿困難等。隨著腔鏡技術不斷發展逐漸走向成熟,子宮肌瘤手術基本上不進行開腹手術治療,因為腔鏡手術治療具有創傷小、腹部粘連、瘢痕發生率低、術后恢復快等優點。然而,腔鏡手術過程中最大的困難是術中出血控制過程中相對要復雜,手術分離殘腔縫合困難,術后容易出現瘤體的復發,這是因為手術過程中不能直接觸摸子宮,容易造成小肌瘤殘留,隨著臨床醫生對手術不斷的研究,腹腔鏡下子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術也應運而生。通過阻斷兩條子宮主要供血動脈,可以阻斷子宮肌瘤的供血,解決術中出血止血相對困難和術后瘤體復發的問題。本文通過研究發現,觀察組患者的術后出血量及術后住院時間均較對照組優,術后并發癥及復發率均低于對照組,說明,腹腔鏡下子宮動脈阻斷子宮肌瘤剔除術治療效果目前,能夠有效的減少術中出血,減少術后并發癥及疾病復發率。