大連市高架橋下剩余空間品質提升策略研究

陳子軒 郭劍 陳雷

摘 要:高架橋作為軌道交通構筑物,緩解城市交通壓力的同時也使得原有城市空間聯系被阻斷和碎片化,產生橋下包括周邊大量無法定性和利用的剩余空間。如何有效利用高架橋下剩余空間的土地面積,成為一項重要課題。本文以國內外高架橋剩余空間改造案例為參考,對大連市高架橋下空間進行實地調研和歸類。結合大連市高架橋自身的結構、周邊業態的輻射及功能需求調研等因素對高架橋底部空間進行合理的空間規劃,形成與周邊環境相呼應進行品質提升改造方案,從模塊化設計的角度論述了方案的可行性。

關鍵詞:高架橋;剩余空間;品質提升;模塊化設計

1 城市高架橋底部剩余空間結構分析

1.1 高架橋底部剩余空間分析

由于從視覺上高架橋體對城市景觀的阻礙,自身形式的笨重及陰影對兩側建筑光線的遮擋,以及同行隱患和噪音等種種問題,高架公路通常會被看作一種糟糕的城市規劃實踐。其橋下空間作為城市剩余空間形態的一種,附于高架路橋而存在,往往無法確定土地使用屬性或被臨時性占用,成為城市規劃遺留的剩余空間。剩余空間通常是指未能被充分利用或者不能發揮作用,具有消極性的城市空間。這類剩余空間屬于城市空間中不可磨滅的一部分,但功能屬性尚未被明確歸類,存在很多種可能性。[1]合理利用高架橋下部結構留下的剩余空間,將原本消極的城市空間改造為可以為周邊社區和生態服務的積極空間。

1.2 高架橋下剩余空間結構和視覺比例關系

高架橋底部剩余空間的規劃改造與高架橋本身的結構有著密不可分的聯系。通過對大連市高架橋空間結構的調研,總結其結構主要有中央單柱式、中央雙柱式、雙側雙柱式三種,由四部分組成。第一,上部結構(橋跨結構):跨越障礙的主要結構,由橋面結構與橋梁周圍的部分承重結構組成。第二,下部結構:橋梁位于支座以下的部分是支撐上部結構、向下傳遞載重的結構物。第三,支座:將橋面上承受的力(豎向荷載),將這些荷載的動力平均傳到橋墩,分散共振,適應溫度變化。第四,附屬設施:配合高架橋安全使用的輔助設施,有隔音板等。

通過圖1(D為距離高架橋的距離,H為高架橋的高度)我們可以看出,觀察者的視角大于等于45°(D=H的比值靠左)時,空間感受并不舒暢;當觀察者的視角小于14°(D等于4H的比值靠右)時,周邊環境與高架橋的空間關系則會變得十分薄弱;視角區間處于45°~18°(D=H和D=4H區間)時,觀察者的感受一般;視角處于27°(D等于2H)時,觀察者的空間感受具有正常房間空間封閉能力和安全感,滿足一般房間內對光照、通風等的基本要求。

2 高架橋底部剩余空間規劃現狀分析

2.1 國內外高架橋底部剩余空間的規劃現狀

目前針對高架橋底部空間的利用,以現有的調研資料來看,總體上以城市空間資源的節約為目標,除了規劃功能區的使用外,同時建造聯系高架橋兩邊建筑的自然走廊、公共停車場,將公共服務和開放空間進行多層次復合使用。完善城市功能,提高土地利用效率,美化城市空間和完善城市功能,將建筑與橋梁聯系成一個整體。對于大型立交橋則使用“大地藝術”理念,將橋柱和橋地板的設計與景觀相協調,改善高架橋對城市的割裂感。同時也消除了人們對于高架橋的呆滯、冷漠、灰調的印象。[2]

橋下空間的利用可分為商業空間和公共設施兩大類。商業空間的建筑對咖啡廳、書店等建筑的規劃使用,通過租借房屋盈利。公共設施的建設則為公共停車場和社區救助屋的規劃設計,完善城市的功能區。

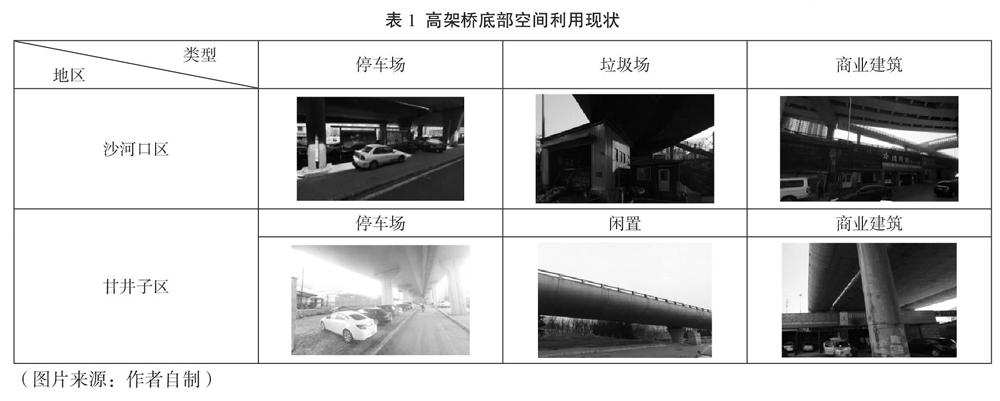

2.2 大連市高架橋底部空間利用現狀分析

根據調研情況來看,如表1所示,大連市高架橋底部空間主要用作簡單的綠地和簡易停車場。同時,在高架橋的監管難度和復雜的所有權下,部分空間被自發的商業建筑占據,形成了許多缺少“自理性”的商業建筑,不僅增加了交通道路的危險性,而且難以管理,嚴重影響了城市形象。對高架橋空間利用不足的主要方面在于:第一,高架橋底部空間的空置和無人管理,增加了城市的暗空間,造成了資源浪費。第二,無論是景觀植物還是小型攤位都與周邊環境不符,缺少形式上的聯系,造成城市感官上的單調。第三,高架橋底部空間利用的公共性、服務性和公益性場地較少,城市文化分布區域偏失,城市文化和特色的體現較少。

3 高架橋底部空間建筑結構和模塊化

3.1 橋下空間鋼結構建筑應用的優勢

高架橋下空間建筑不僅需要基礎的防火防風、保溫隔熱性能等,重中之重是易拆卸及具有極強的防噪性能。鋼結構式建筑屬于輕質的新型建筑材料,并且可回收利用。

鋼結構建筑的優點:第一,安全可靠。運用鋼材料建造承重結構,本身具有延伸性,所以承載力強,抗震性能好。第二,建筑簡易,施工期短。鋼結構材料構件在工廠就可預制,現場進行簡便安裝便可投入使用,有利于功能模塊的推廣。第三,經久耐用,易于維修。鋼結構建筑的使用壽命長,可以抵抗惡劣氣候。只需簡單保養,使用壽命可達50年。第四,綠色環保可持續。鋼結構材料可以進行100%回收,實現持續循環利用。

3.2 模塊化集裝箱建筑形態引入

在鋼結構的基礎上,考慮到建造成本,可以引入廢舊集裝箱作為空間建構的模塊單元。集裝箱式建筑的應用技術已較為成熟,可使箱體為個體單位進行任意疊加組合,變成更大的使用空間。如果能夠結合高架橋下空間的場地環境,設置不同高度和組合形態的建筑模式,能夠使集裝箱的建筑模塊構建方式應用在解決城市剩余空間領域,煥發新的活力。

集裝箱式建筑的優點:第一,結構堅固。集裝箱式建筑是整體結構,建筑內墻壁、門窗等構件相互焊接固定,堅固安全,更抗風、抗震和防噪音。第二,裝修方便美觀。集裝箱式建筑的墻體、門窗、排氣扇等構件可一次性專修,永久性使用,方便安裝且美觀。第三,安裝迅速。集裝箱式建筑無須做混凝土基礎,可對整箱進行吊裝疊加,安裝迅速,入住快捷。

集裝箱式建筑的短處:集裝箱式建筑的單個集裝箱面積較小,通常作為公共衛生間和居民救助站、膠囊旅館使用。如果運用到大面積的房屋,則需要進行多個集裝箱拼接。對于側板式集裝箱采用的泡沫夾心板也需要經常維護。廢棄的集裝箱可進行廢物利用,對其進行藝術加工,改造成城市的藝術文化中心。

4 大連市高架橋下剩余空間的規劃方向

4.1 大連市高架橋下剩余空間多形態規劃

大連市高架橋分布較廣,每個區域內的高架橋底部空間面積皆不相同,結合高架橋下不同的空間形態,聯系周邊環境,對于橋下不同大小空間的使用模式的研究顯得尤為重要。規劃設計的品質提升過程要根據不同類型的高架橋進行改造,底部空間的規劃還是要對公益性和商業性的利用形式進行靈活劃分,給城市帶來不同的效益。

當然,具體功能區需要根據城市地區功能區的缺失進行合理規劃。將空間利用的時間進行分區,不同時間段有不同的空間功能,以達到空間多維度的充分利用。[3]例如,將白天人流量高峰時的無償停車場在夜晚變成人流量低峰時周圍社區的有償停車場,達到合理利用的最大化。同時,也需要注意在規劃高架橋底部空間時給周圍環境帶來的影響,合理利用公益建筑的功能區構造搭配城市的慢行系統。城市慢行系統除了承載交通職能外,也是一個容納人們游憩、購物、健身、交往等多功能于一體的復合型城市空間體系,[4]鑄造相對安全、富有詩情畫意、充滿休閑氣息的城市空間。

4.2 高架橋底部不同空間結構類型的功能規劃

首先,針對中央單柱式結構。中央單柱式結構的橋下剩余空間通常由中心支撐柱劃分成若干節,一般情況下用于規劃綠化、人行道或者環形停車場。

第二,針對中央雙柱式結構。中央雙柱式的兩柱相聯系,從表2的甘井子區路段全景圖中可以看出橋下空間不能完全連接。當空間比例較均勻時(空間形狀接近正方體),可用于建設商業性店鋪或者公益性空間(公共衛生間、籃球場)。

第三,針對雙側雙柱式結構。兩側雙柱式最有利于建設大型建筑,如表2的沙河口區路段,因為每列之間的距離遠,橋下空間可以結合周圍的土地形式設立休閑公園、體育健身設施和雙層停車場等,或與周圍環境接通還原城市藝術道路。陽光不易照射到橋下空間,不建議設立大量的綠化景觀。

注重不同結構的橋下空間與周邊環境的協調關系,才能夠有效利用剩余空間,達到土地利用的最大化。

5 結語

城市高架橋底部剩余空間的利用是伴隨著城市建設不斷探究和更新的課題,階段性的規劃和場地調研對于場地的真實需求是關鍵因素,能夠避免形式均一化和資源浪費。本文結合大連市比較有代表性的高架橋下剩余空間形態現狀調研,結合國內比較成熟的鋼結構建筑和集裝箱建筑兩種模塊化的建構方式,結合公益性與商業性兩種性質的功能利用方向適應不同的需求,在協調高架橋與周圍環境的基礎上,實現高架橋底部不同空間結構類型的功能規劃,以達到服務周邊社區、激活城市剩余空間和城市活力的目的。

參考文獻:

[1] 路妍楨,王浩源,王鵬.城市高架橋下剩余空間的優化利用[J].安徽農業科學,2016(8):182-185.

[2] 張曉斌.合理開發利用城市高架橋下的空間資源——兼論寧波城市高架橋下空間利用的初步設想[J].寧波經濟(三江論壇),2012(7):18.

[3] 姚艾佳.城市高架橋附屬空間景觀設計與改造研究[D].西安建筑科技大學,2015:54.

[4] 韓耀輝.長春市高架橋下部空間之慢行系統優化設計研究[J].設計,2017(21):156-157.

作者簡介:陳子軒,男,大連藝術學院環境設計專業學生。

郭劍,男,大連藝術學院講師。

陳雷,女,大連藝術學院副教授。