某車型前擋風玻璃除霜除霧性能優化設計

魏啟武, 翟超,馬勝龍,龍金世,楊云龍

(1.奇瑞汽車股份有限公司, 安徽蕪湖 241000;2.安徽省煤田地質局第二勘探隊,安徽蕪湖 241000)

0 引言

整車除霜除霧性能作為乘用車一項重要性能,在國標GB 11555-2009中有明確區域和時間要求,時間越短,也越能體現汽車性能的優良性,因此,除霜除霧風道的結構設計與優化具有重要實際意義[1]。針對汽車除霜除霧性能,國內外都有不少學者開展專門的理論和實踐研究。R BREWSTER、J G LEE等在理論分析上對除霜除霧性能都做過專門的研究與分析[2-5],而ABDULNOUR、WAKU等利用CFD相關計算軟件開展汽車應用型研究[6-7]。國內學者在汽車除霜除霧方面也做過不少研究,推進了產學研在汽車領域的應用,如谷正氣等[8]以除霜除霧目標區域努賽爾數作為優化目標,對風道內部結構進行DOE優化設計,達到性能提升10%左右;李明等人利用CFD與實驗相結合的分析方法,分析風道結構特征對整車除霜性能的影響[9]。

本文作者將結合上述除霜除霧性能方面的理論研究與實踐,針對某車型前擋風玻璃除霜除霧性能問題開展分析,并進行優化設計,以達到目標。

1 除霧原理及問題分析

1.1 除霜除霧原理

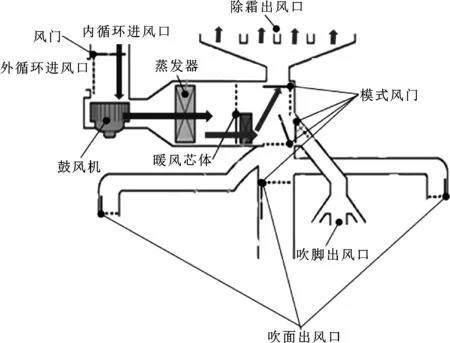

燃油汽車除霜除霧的主要原理就是利用發動機燃燒產生的熱量經冷卻液吸收后,通過空調HVAC的內部結構,將外部空氣吸入經過蒸發器除濕后(一般在氣溫不小于0 ℃,壓縮機可以進入工作模式)和發動機冷卻液進行熱交換,最終將加熱空氣吹向風窗玻璃進行除霜除霧。如圖1為汽車HVAC內部結構和除霜除霧的氣流走向原理圖。

圖1 除霜除霧原理

1.2 某車型除霜除霧問題及分析

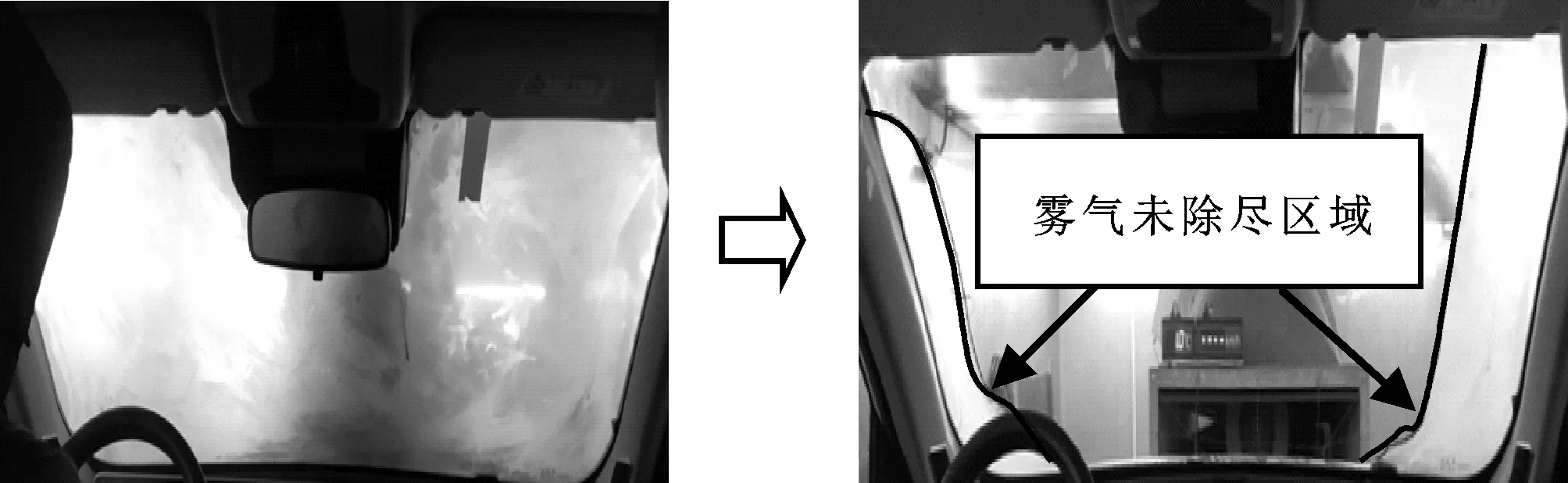

一般燃油車低溫條件下除霜除霧能力在發動機水溫能得到基本保證的條件下,只要對風道開展規范設計,基本都能滿足法規要求。某車型設計樣車經過除霜除霧試驗后發現A柱附近兩側除霜除霧性能表現不佳,如圖2、圖3所示。

圖2 前擋風玻璃升霧示意 圖3 前擋風玻璃除霧示意

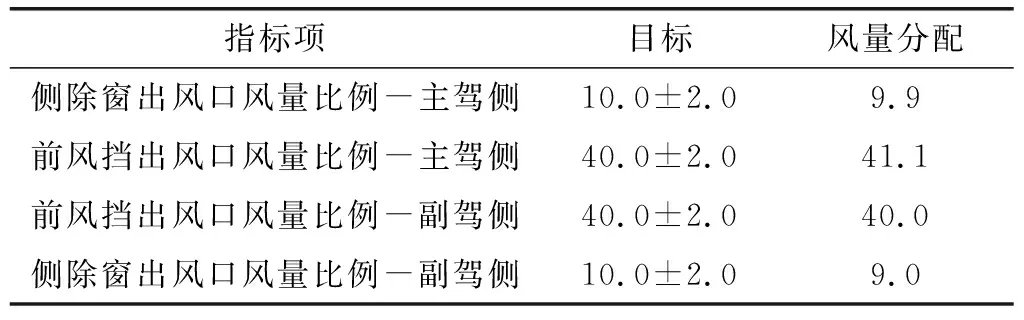

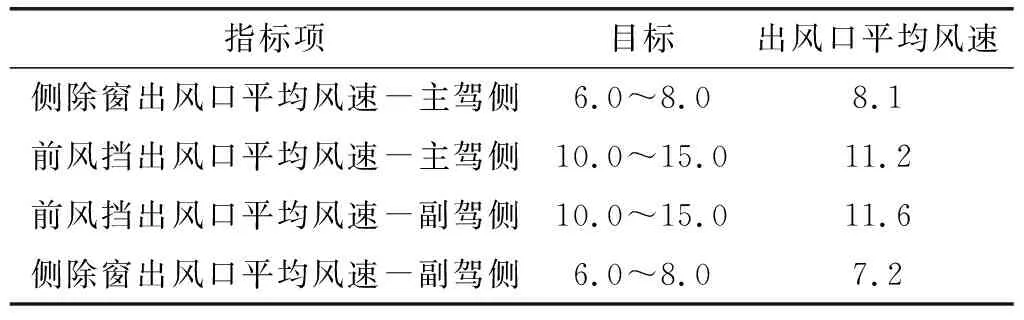

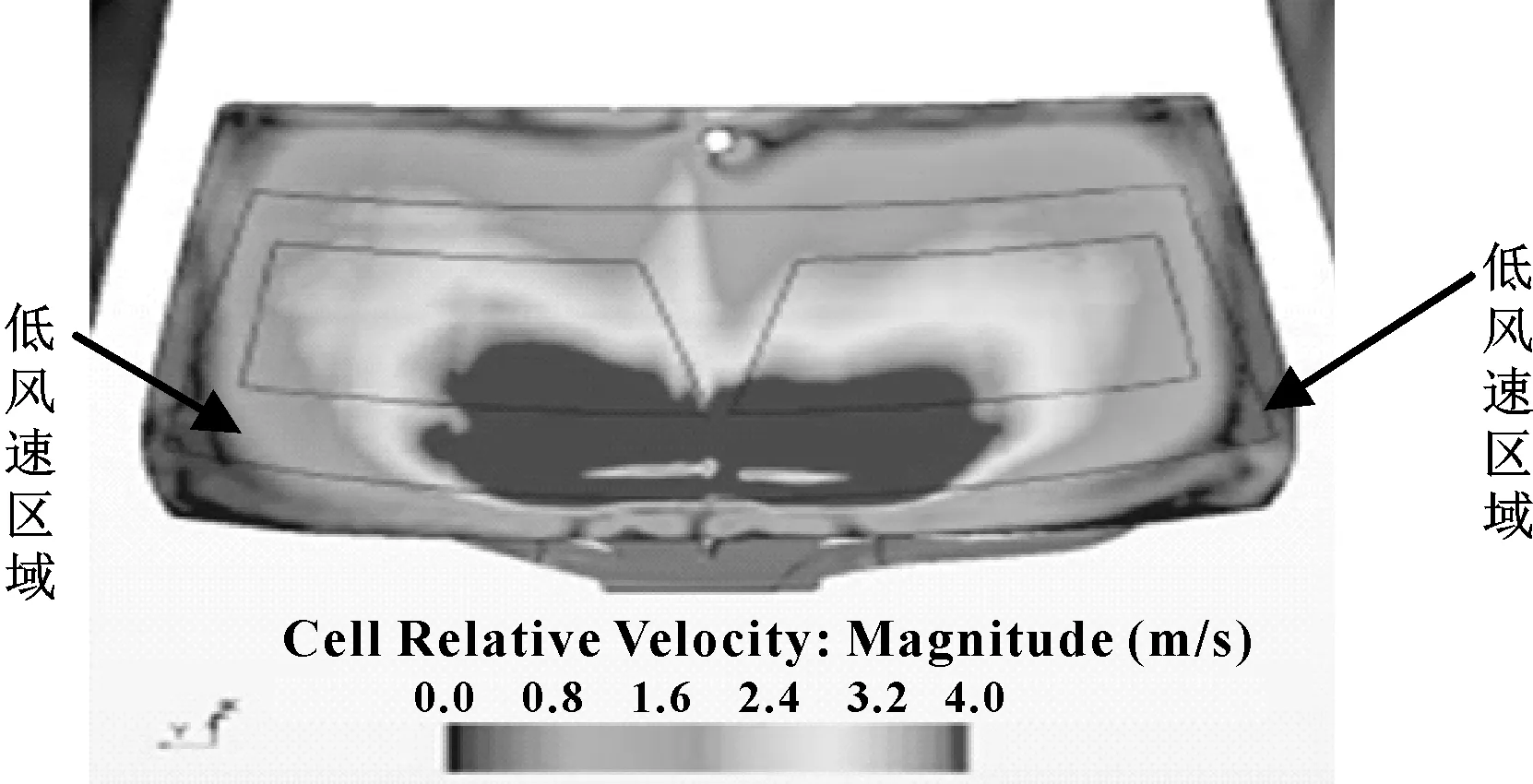

借助CFD計算分析軟件對該車型進行建模,計算出了除霜除霧模式下各出風口的流量分配和風速情況,因為除霜除霧風量分配是其性能評價的重要指標[10],從而判斷它是否滿足設計要求。計算結果見表1與表2,結果表明該車型的風量分配與出風口風速都能滿足設計目標要求。為進一步分析問題原因,對CFD計算后的前風擋玻璃壁面風速進行分析,發現A柱附近兩側前擋風玻璃壁面氣流覆蓋風速小于2.0 m/s覆蓋區域較大,特別是兩側下部區域,與測試結果基本吻合,如圖4所示。

表1各出風口風量分配%

指標項目標風量分配側除窗出風口風量比例-主駕側10.0±2.09.9前風擋出風口風量比例-主駕側40.0±2.041.1前風擋出風口風量比例-副駕側40.0±2.040.0側除窗出風口風量比例-副駕側10.0±2.09.0

表2各出風口風速m·s-1

指標項目標出風口平均風速側除窗出風口平均風速-主駕側6.0~8.08.1前風擋出風口平均風速-主駕側10.0~15.011.2前風擋出風口平均風速-副駕側10.0~15.011.6側除窗出風口平均風速-副駕側6.0~8.07.2

圖4 前擋風玻璃風速分布云圖

因此,為了優化提升該車型除霜除霧性能,需要提高A柱兩側前擋風玻璃壁面風速或溫度。隨著用戶對車輛性能品質感要求提升,主機廠往往會增加一些科技配置,使得風道的規范化設計受限,最終影`響到車輛除霜除霧性能,甚至基本的法規滿足都存在問題。如HUD(平視顯示器)基本都位于駕乘人員正前方儀表板中,其體積大小對除霜除霧風道的布置影響極大,會導致前風窗玻璃除霜出風口變窄,造成氣流的擴散區域嚴重受限,熱風無法覆蓋到整個前風窗,局部努塞爾數低[7],在極低溫條件下,如-20 ℃環境以下高速路況局部產生內結霜問題,甚至在0~5 ℃低溫雨雪條件下較易產生內起霧問題。

該車型就是因增加HUD,使得前擋風玻璃除霜除霧出風口長度極短,氣流在前擋風玻璃A柱邊角擴散受限,流速極低造成除霜除霧性能不佳。因此,在考慮不調整前擋風玻璃出風口前提下,需設計一種可以提高A柱兩側前擋風玻璃壁面風速或溫度的方案。

2 優化方案設計及分析

2.1 方案設計

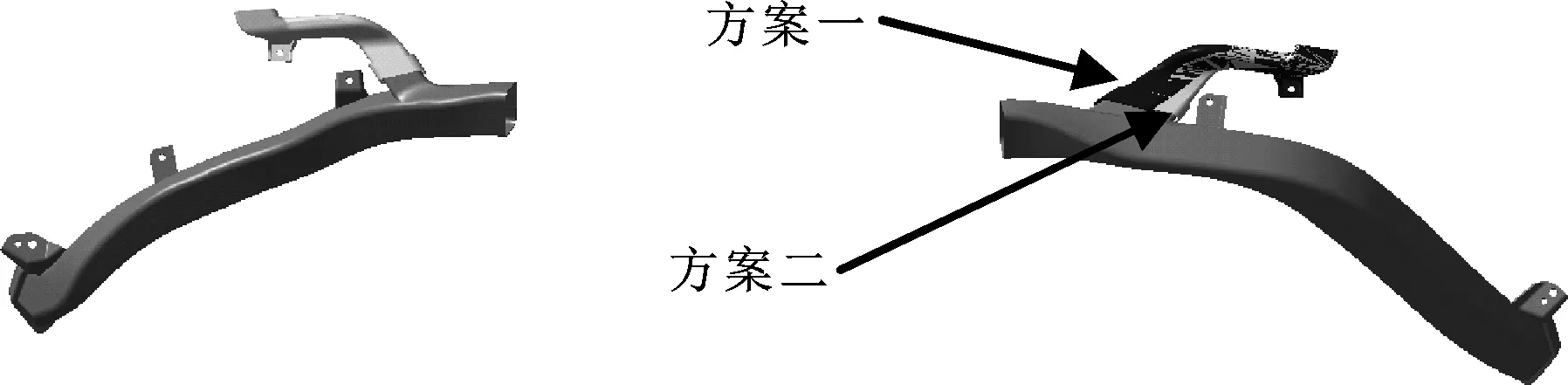

為了達到提升A柱附近前擋風玻璃壁面風速與溫度的目的,分析表1中的數據發現其側擋風玻璃的風量較目標值稍大,可以將約1%風量用于提升前擋風玻璃壁面風速。因此,對側除霜除霧風道設計了如圖5所示設計方案(差異點在于左側輔助出風口位置和角度走向不同)。

圖5 優化設計方案

2.2 方案仿真計算分析

對兩種優化設計方案進行CFD建模,計算結果如表3、表4。

表3各出風口風量分配%

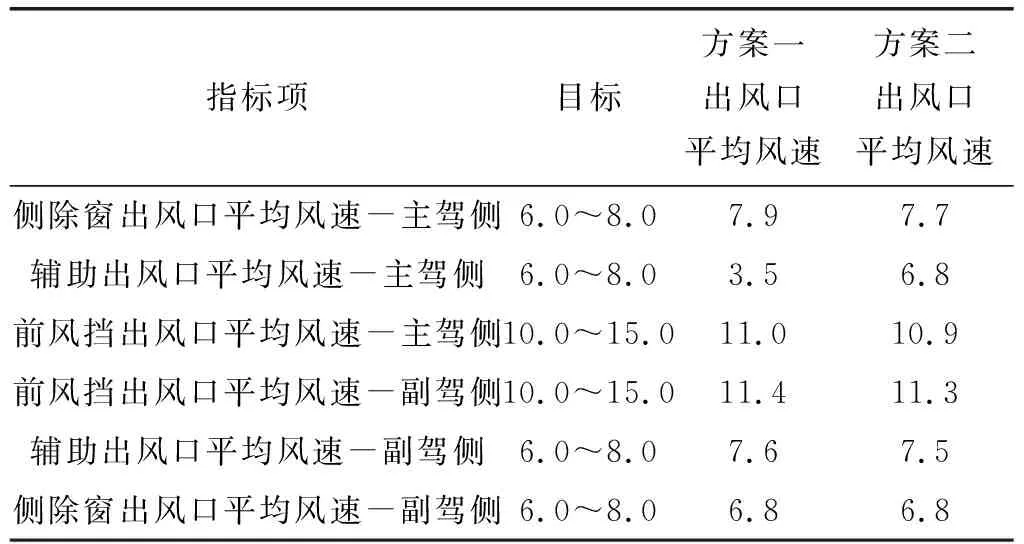

表4各出風口風速m·s-1

指標項目標方案一出風口平均風速方案二出風口平均風速側除窗出風口平均風速-主駕側6.0~8.07.97.7輔助出風口平均風速-主駕側6.0~8.03.56.8前風擋出風口平均風速-主駕側10.0~15.011.010.9前風擋出風口平均風速-副駕側10.0~15.011.411.3輔助出風口平均風速-副駕側6.0~8.07.67.5側除窗出風口平均風速-副駕側6.0~8.06.86.8

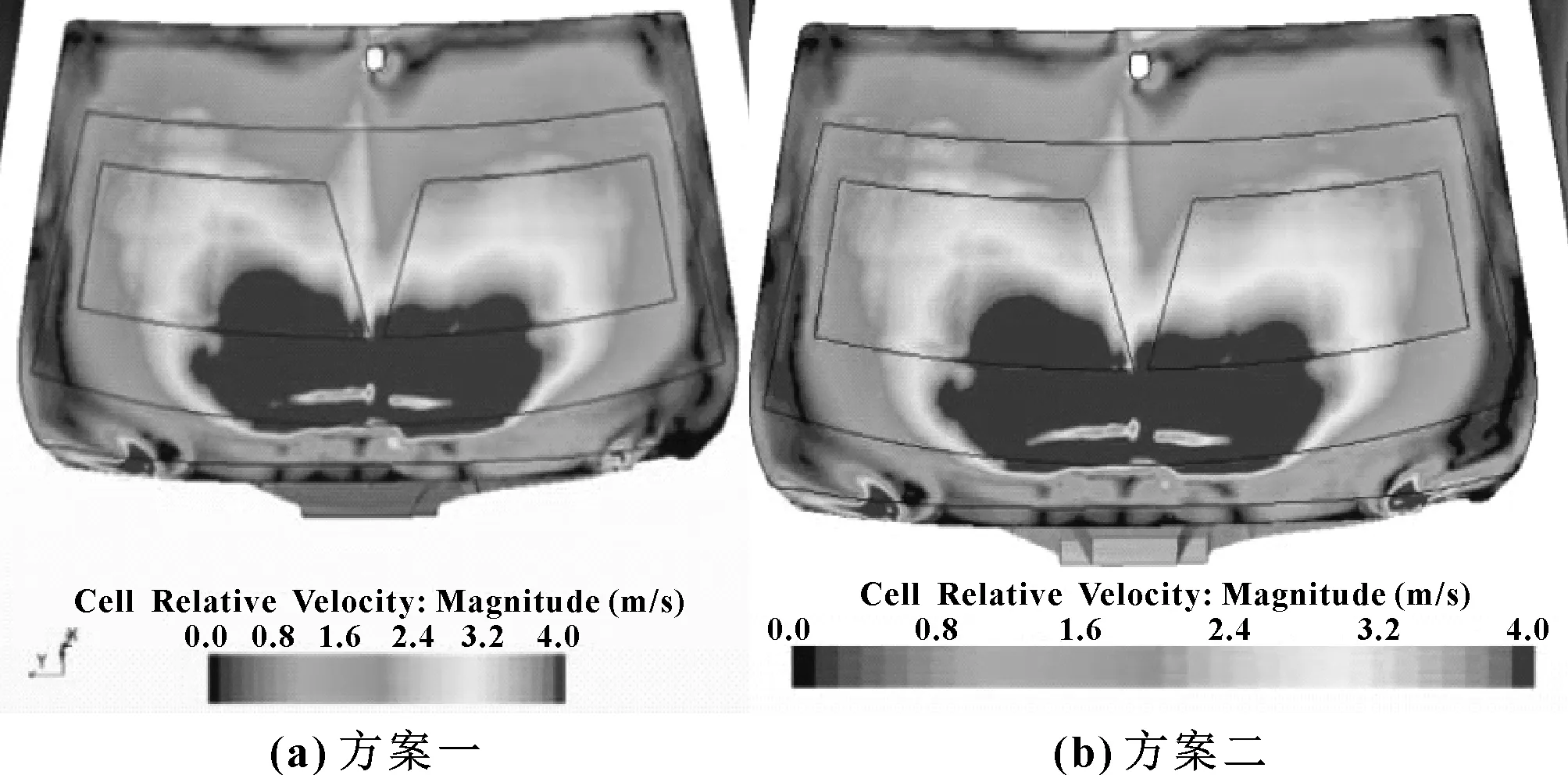

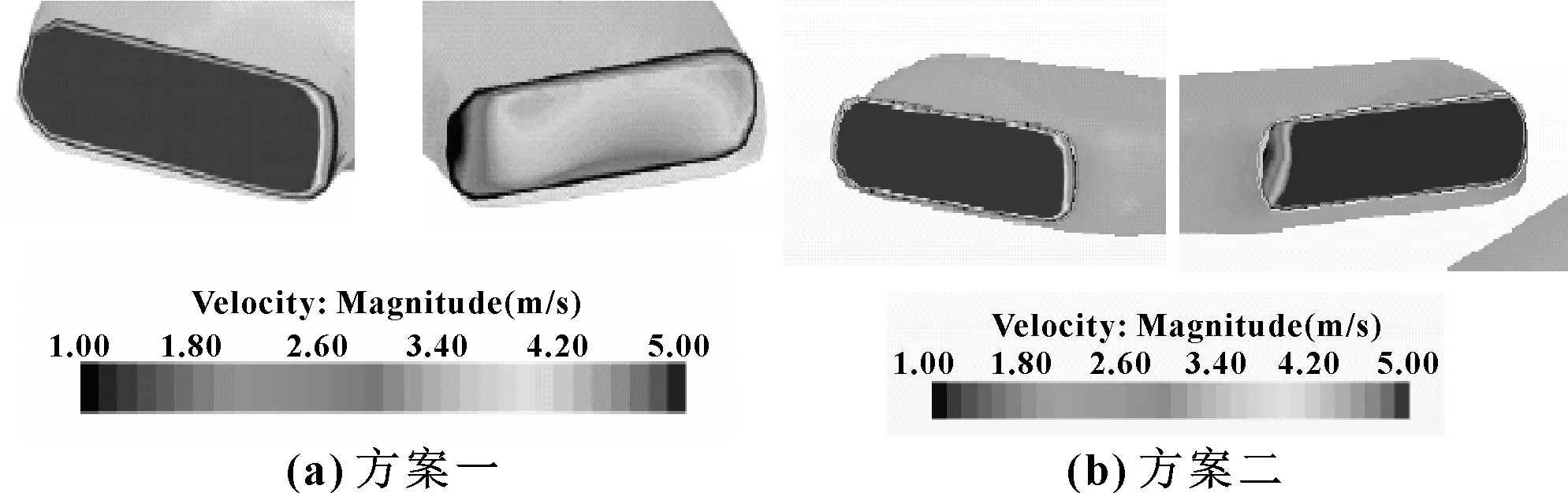

根據計算結果分析,方案一與方案二的流量分配與風速仍能滿足目標要求,兩側除霜出風口風量與風速有所降低。前擋風與側窗玻璃壁面以及輔助出風口風速分布分析如圖6—圖8所示。

通過方案一與方案二對比發現:風量分配、玻璃壁面風速以及輔助出風口的風速均勻性方面,方案二明顯優于方案一。由于輔助出風口的分流,導致了側除霜出風口風量有所減小,出風口風速也有所降低,從而導致了側窗玻璃壁面風速也相應降低,可能對側玻璃除霜除霧效果有一定影響,需要開展樣車驗證。

圖6 方案一、二前擋風玻璃風速分布

圖7 方案一、二輔助出風口風速分布

圖8 主副駕側窗玻璃壁面風速分布

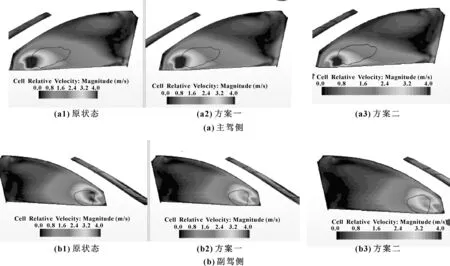

3 方案驗證

在同一輛設計樣車上對風道設計樣件進行更換驗證,采用方案一時前擋風玻璃有較為明顯的改善,但仍有局部霧氣殘余,采用方案二效果最好,未有殘余霧氣,如圖9—圖12所示。從主副駕側窗玻璃除霧測試結果分析,方案二相比方案一稍差,原狀態最好,但對側窗后視鏡視野區域不影響,可以滿足設計要求,整體測試結果與CFD分析結果基本一致。

圖9 前擋風玻璃主駕側除霧示意 圖10 前擋風玻璃副駕側除霧示意

圖11 主駕側窗玻璃除霧示意 圖12 副駕側窗玻璃除霧示意

從方案二前擋風玻璃表面風速 CFD計算結果分析,輔助出風口對A柱邊角風速提升較為明顯,對邊角上部區域提升有限,但測試結果較好。為了進一步分析,利用紅外溫度攝像儀對前風擋玻璃溫度進行測試,發現A柱附近區域溫度提升也較明顯,如圖13所示。CFD只分析了速度分布一個層面,玻璃自身存在熱傳導的作用,對霧氣消除也有較大的推進作用,因此,方案二使整體除霜除霧性能整體提升較明顯。

圖13 前擋風玻璃溫度分布

4 結論

本文作者針對具體某車型前擋風玻璃除霜除霧效果不佳的問題,在其主要風道和出風口因結構布置不能更改的條件下,結合CFD分析結果,設計出了兩種增加輔助除霜除霧出風口風道設計方案,最終通過CFD計算分析與環境模擬艙測試,得出如下結論:

(1)方案二設計能夠解決前擋風玻璃除霜除霧效果不佳的問題,兩輔助出風口平均風速可達7 m/s左右,A柱下部玻璃邊角風速提升明顯,上部區域可通過玻璃熱傳導作用得到提升;

(2)兩種輔助風道設計方案對側窗玻璃除霜除霧性能有弱化,但仍能滿足后視鏡視野區域的清晰度;

(3)CFD理論計算分析和測試結果基本吻合,可以指導方案的優化設計和選擇。