西安建設“絲綢之路經濟帶”區域金融中心的研究

文/侯捷 (西北政法大學經濟學院)

一、引言

絲綢之路經濟帶,是在古絲綢之路概念基礎上形成的一個新的經濟發展區域。西部地區作為“絲路經濟帶”的起點,是我國向西開放的必經之路,是我國企業走向中亞的大通道,因此發達的西部金融中心是我國“西進”戰略的重要支撐,不僅能加速金融集聚,吸引外來投資,而且集聚帶來的擠出效應還會輻射周邊地區的經濟發展,這對于處在“古絲路”起點的西安,無疑是巨大的契機,西安優越的地理位置、豐富的歷史文化和充足的科教資源,奠定了西安舉足輕重的重要地位,而想要抓住這個契機,就需要對西安所處的地位和發展現狀進行客觀、科學的分析。

二、西安當前的發展現狀及存在的不足

(一)經濟發展現狀

1.經濟總量現狀

地區GDP 可以反應當地經濟發展實力與市場規模,地區GDP 越高,說明當地的國民收入增加,消費實力也增強,對地區金融發展具有重要意義。2018 年重慶GDP 總量排名首位(全國第5),成都次之(第9),但都位列全國GDP 總量排名前10位,而西安的經濟總量排名靠后(第20 位)。此外,西安的人均GDP高于重慶,增速不相上下,僅次于成都,一部分原因是由于重慶龐大的人口密度拉低了人均水平,但盡管如此,重慶仍具有強大的經濟實力。兩者綜合來看,成都的經濟發展水平比較穩定,而西安的經濟總量較小,發展還存在不足。

2.進出口總值現狀

一國貿易規模的大小一般是通過該國的進出口總額來體現的,因此衡量地區對外開放程度離不開進出口總額的比較,而且對外開放的規模大小對“絲路經濟帶”金融領域的發展也具有重要的參考價值。對比了成都、重慶、西安2016~2018 年的貿易進出口總額,結果顯示:西安的進出口總值一直落后于成都和重慶,重慶的進出口總值最高,盡管2016 年出現了負增長,但最近兩年一直處于正增速狀態。2018 年成都和西安的增速都開始下降,西安的增速暫時超過成都,但進出口總值仍然最低。

3.產業結構占比現狀

經濟現狀的比較不可或缺的是對產業結構合理性的對比。其中服務業是地區實體經濟的雄厚保障,服務業發展帶來的新的經濟增長點不僅會帶動相關產業發展,還會創造大量就業崗位。因此第三產業的結構比重很大程度上反應了該地區經濟的發展水平。事實表明,發展到后工業時代的北京、上海、廣東、深圳,最終都進入了以服務經濟為主體的時代,因此比較成都、重慶、西安的產業比重及服務業增加值,對衡量該地區經濟發展具有重要意義。

通過對2018 年成都、重慶、西安的產業結構對比發現,西安的第三產業比重最大占61.86%,已經成為西安經濟發展的重要推動力,成都、重慶緊隨其后。通過對2016~2018 年服務業增加值進行比較,重慶服務業增速在不斷下降,成都增速基本保持平穩,西安增速先上升后下降。到2018 年,重慶的服務業增加值仍居首位,相比之下,西安服務業增加值最少,且增速最慢。

4.人力資本現狀

據統計,2018 年成都市普通高校數量增加8 所,目前擁有普通高校數量64 所,僅次于重慶65 所,西安近年來高校數量穩定在63 所。通過對比2016~2018 年成都、重慶、西安高校在校生數量發現:近年來重慶的高校生數量呈下降趨勢,成都增長比較穩定,西安在2017年出現細微下降后,2018 年猛增54.45 萬人,說明西安在人才引進和擴大招生方面成效顯著。

但最新公布的數據顯示,2018年西安市引入的“新西安人”數量高達80 萬,其中,博士以上學歷1253 人,碩士研究生26762 人,本科生237543 人,人才引進32126 人,學歷落戶和人才引進占總遷入人口的63.5%。但是研究生以上學歷占比僅有3.5%。西安戶籍政策從“三放四降”到“在校大學生及本科以上落戶直接取消年齡限制”,這種“來了就是西安人”的“零門檻”政策也在一定程度上降低了引進高素質人才的占比。

(二)金融發展現狀

1.金融業增加值現狀

金融業增加值是指金融業的全部基層單位一定時期內新創造出來的價值之和,是反應金融行業對地區GDP 增長貢獻率以及衡量金融聚集度的重要指標。金融業增加值占GDP 的比重反應了金融業的相對規模,體現了金融業在國民經濟中的重要地位。因此,以下對2016~2018 年成都、重慶、西安金融業增加值進行比較,分析其金融環境差異。結果顯示,盡管重慶市GDP 總量和金融業增加值位居三市第一,但是金融業占GDP 比重在三市中最低;成都在金融業增加值和占比方面發展比較穩定,且不斷上升;西安的金融業增加值最低,且金融業占比近年來呈下降趨勢,但是目前占比仍高于重慶。

2.銀行業發展現狀

金融機構的存貸余額總量也是衡量地區金融業發展現狀的重要指標之一。2016~2018 年成都金融機構存貸款余額最高,重慶緊隨其后,兩市增速不相上下。但西安的存貸余額總量一直不足,與成都和重慶相比存在較大差距。存貸款比率是商業銀行用來衡量銀行流動性風險的指標之一。存貸比率越高,一方面說明銀行資產使用效率和盈利能力越強,另一方面也說明銀行資金的流動性越低。為了保持銀行資金的流動性,減少資金風險,存貸比率也不宜過高。以下對2016~2018年三市金融機構的存貸余額進行比例計算,結果顯示西安市的貸存比居高不下,2018 年達到了0.935 的高比,說明西安的銀行資產使用效率很高,但另一方面也說明西安銀行業流動性存在不足。

(三)金融生態環境現狀

1.金融營商環境比較

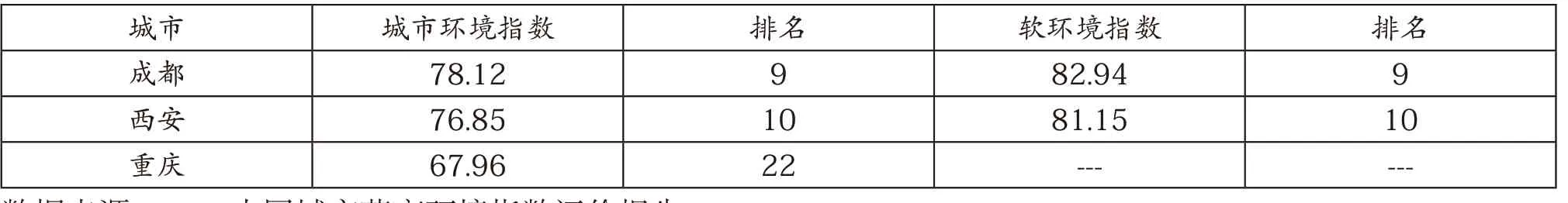

由中國戰略文化促進會、中國經濟傳媒協會、萬博新經濟研究院和第一財經研究院最新發布的《2019 中國城市營商環境指數評價報告》中,通過硬指標和軟指標兩種指標對中國經濟排名前100 個城市的營商環境進行評價和排名。排名前十的城市為上海、北京、深圳、廣州、南京、武漢、杭州、天津、成都、西安。

根據排名顯示,軟指標的前十個城市排名與營商環境指數的前十位高度吻合,說明軟環境指數已經成為衡量城市營商環境優劣的關鍵性指標,其中,金融營商環境是最重要的軟指標,與經濟規模呈高度正相關(在其他相關指標中,金融環境的相關性最高,為0.77;自然環境最低,為0.13),因此金融營商環境的提升對更好吸引外來投資具有重要的借鑒意義。

以下節選了此次報告中的部分排名,具體如下表1 所示,通過對比發現重慶遠落后于成都和西安,位居22 名,說明成都、西安兩市的城市營商環境占優,并且軟環境也具有很大優勢。其中成都的金融營商環境在三市中排名第一,居全部排名第五位;而西安在生活環境上占優勢,但金融營商環境與成都相比還存在一定的差距。

2. 中國金融中心指數(CDI CFCI)

中國金融中心指數(CDI CFCI),是指對中國城市綜合金融競爭力的衡量指數。該指數從金融產業績效、金融機構實力、金融市場規模、金融生態環境等5 個指標體系為考量進行排名。通過指數的比較,來反應各城市金融業的發展狀況。以下是2016~2018 年成都、重慶、西安三市的金融中心指數對比,成都在三個城市中位居第一,重慶次之,且成都和重慶近年來一直穩居前十位。西安排名靠后,城市金融競爭力有待提升。

表1 2019 年城市營商環境指數評價比較

通過與西部城市成都、重慶的對比分析,發現西安在“絲綢之路經濟帶”區域金融中心的建設過程中確實存在很大的不足,主要體現在經濟總量不足、外貿開放度較低、固定資產投資不足、高素質人才占比較低、金融發展規模較小且金融發展環境有待提升。下文會從這些不足出發,提出一些針對性建議。

三、西安建設“絲綢之路經濟帶”區域金融中心的建議

(一)做大做優經濟總量

盡管西安的GDP 增速在三市中表現良好,但其經濟總量與其他兩市相比仍存在很大差距,因此要依托“一帶一路”建設和“自貿區”建設繼續擴大對外開放水平,擴大地區進出口貿易,提升貿易總量;提升硬件基礎設施與信息基礎設施的建設,加大對全社會固定資產投資的力度,為金融業發展提供基本保證;利用互聯網技術改造傳統產業,繼續優化產業結構,提升服務業發展的質量和效益,培育和壯大新能源、生產性服務業等新興產業。

(二)加強高素質人才隊伍建設

適當提高落戶西安的政策門檻,盡可能的吸引高端技術人才和金融人才落戶,將西安人才引進戰略的“人口紅利1.0”時代加速向“人才紅利2.0”時代轉變。同時,制定高效的“人才留住”激勵機制;構建多元化、多層次的人才培訓機制;健全與發達國家及北上廣金融發達地區的人才交流學習機制。做到“能引進”“能留住”“能發展”“能帶動”并存的人才機制。

“能帶動”不僅要體現在能帶動金融領域的發展,還要能帶動高素質人才圈的聚集,現已引進人才發展的越好,越能吸引人才的代代匯聚,從而有效發揮人才集聚的馬泰效應。

(三)營造良好的金融業發展環境

金融中心的建立是“軟環境”與“硬環境”共同作用的結果。在“硬環境”方面,西安要繼續加強環境治理與保護,完善基城市交通、城市生活等民生基礎設施建設。但是目前,由于城市經濟的發展以及城市基礎設施的不斷完善,“硬環境”之間的差異在不斷縮小,衡量營商環境更多體現在“軟環境”上,因此,在“軟環境”方面,要進一步完善金融從業人員和金融企業的征信系統,健全信用懲戒機制;優化金融法制環境,加強社會公眾和相關人員對金融法律的宣傳教育,維護良好的金融司法環境;營造良好的創新環境,積極引導各類金融機構的金融產品創新、信貸模式創新,包括資產證券化創新、保險產品創新,繼續發揮西安的保險密度及保險深度優勢,強化國民參保意識。

(四)高效借助自貿區的輻射帶動作用

2017 年陜西自由貿易區的成立為西安經濟發展帶來了契機。可以依托自貿區優勢,學習、借鑒和復制上海、廣州自貿區的金融發展經驗,拓寬西安離岸金融業務,積極推進人民幣跨境支付結算業務,擴大人民幣境外流通規模;推動“絲路經濟帶”沿線國家金融企業與陜西自貿區的深度融合發展,鼓勵沿線金融機構在自貿區內直接參股和投資,堅持金融機構與金融產品“引進來”和“走出去”相結合;要依托自貿區繼續推進西安金融產業基金的建立,如正努力打造國際性的物流金融集聚中心的中西部陸港金融小鎮,此外還有西安民間金融街、灞柳基金小鎮、西安天使基金的發展等;依托西安國際機場、第五航權、綜合保稅區、中歐班列,進一步推動金融物流的發展,輻射到中亞國家,從而推動進出口貿易。