山茱萸歷代用藥劑量考

王 燕鄭詠之姚成增吳燕秀李 悅

(上海中醫藥大學附屬曙光醫院,上海201203)

山茱萸始見于《神農本草經》,為山茱萸科植物山茱萸Cornus officinalisSieb.et Zucc.的成熟干燥果肉,別名山萸肉、萸肉、蜀棗、棗皮等,味酸澀,性微溫,歸肝、腎經,有補益肝腎、澀精固脫的功效,主治眩暈耳鳴、腰膝酸軟、虛汗不止、內熱消渴、陽痿遺精、遺尿、崩漏帶下等[1]。山茱萸主要含有環烯醚萜類,熊果酸、沒食子酸等有機酸類,以及黃酮、鞣質等[2],現代藥理研究表明它具有增強免疫、抗癌、抗炎、抗休克、抗衰老、降糖、降脂等作用[3]。

中藥劑量作為中醫臨床用藥的指導,是根據先人傳統經驗的總結以及現代實驗技術檢測相結合而得出的,它不僅受到藥物本身功效的影響,還受到藥材質量、中藥配伍、患者病情輕重等相關因素的影響[4]。中藥有四氣五味之分,方劑有君臣佐使之要,遣方用藥根據病情輕重斟酌劑量,使得藥到病除[5]。研究表明,臨床應用中藥超劑量的現象普遍存在,2015 年版《中國藥典》對劑量的規定限制了臨床應用,受產地、炮制等因素影響規定劑量的藥物常達不到理想效果[6-7]。中藥超大劑量的應用是臨床常見問題,對《中國藥典》規定劑量的具體應用應結合臨床分析利弊,同時也需加強中藥量效關系的研究[8]。

1 研究目的

本研究擬從歷代醫籍中記載含山茱萸方劑的劑量信息入手,著重于歸納、總結、分析歷代變化,探索合理劑量范圍,以期為其臨床應用提供參考。

2 研究對象

2.1 數據來源 通過中醫古籍數據庫進行檢索。

2.2 納入和排除標準

2.2.1 納入標準 (1)方劑組成中含有山茱萸;(2)明確給出山茱萸用量;(3)明確給出具體方藥成分;(4)劑型為湯劑。

2.2.2 排除標準 (1)文獻朝代出處不詳;(2)方劑組成中雖含有山茱萸,但未明確劑量;(3)丸、散劑無法確定劑量的處方。

3 研究方法

3.1 數據采集和錄入 根據上述篩選條件,將符合要求的方劑及劑量信息錄入Excel 表格,建立山茱萸數據庫,包含朝代、文獻來源、方劑來源、山茱萸原方劑量、山茱萸換算后用量(g)。

3.2 數據預處理

3.2.1 相關術語規范化 參照新世紀第二版《中藥學》和2015 年版《中國藥典》,對文獻中出現的“山萸肉”“萸肉”“蜀棗”“棗皮”等均規范為“山茱萸”。

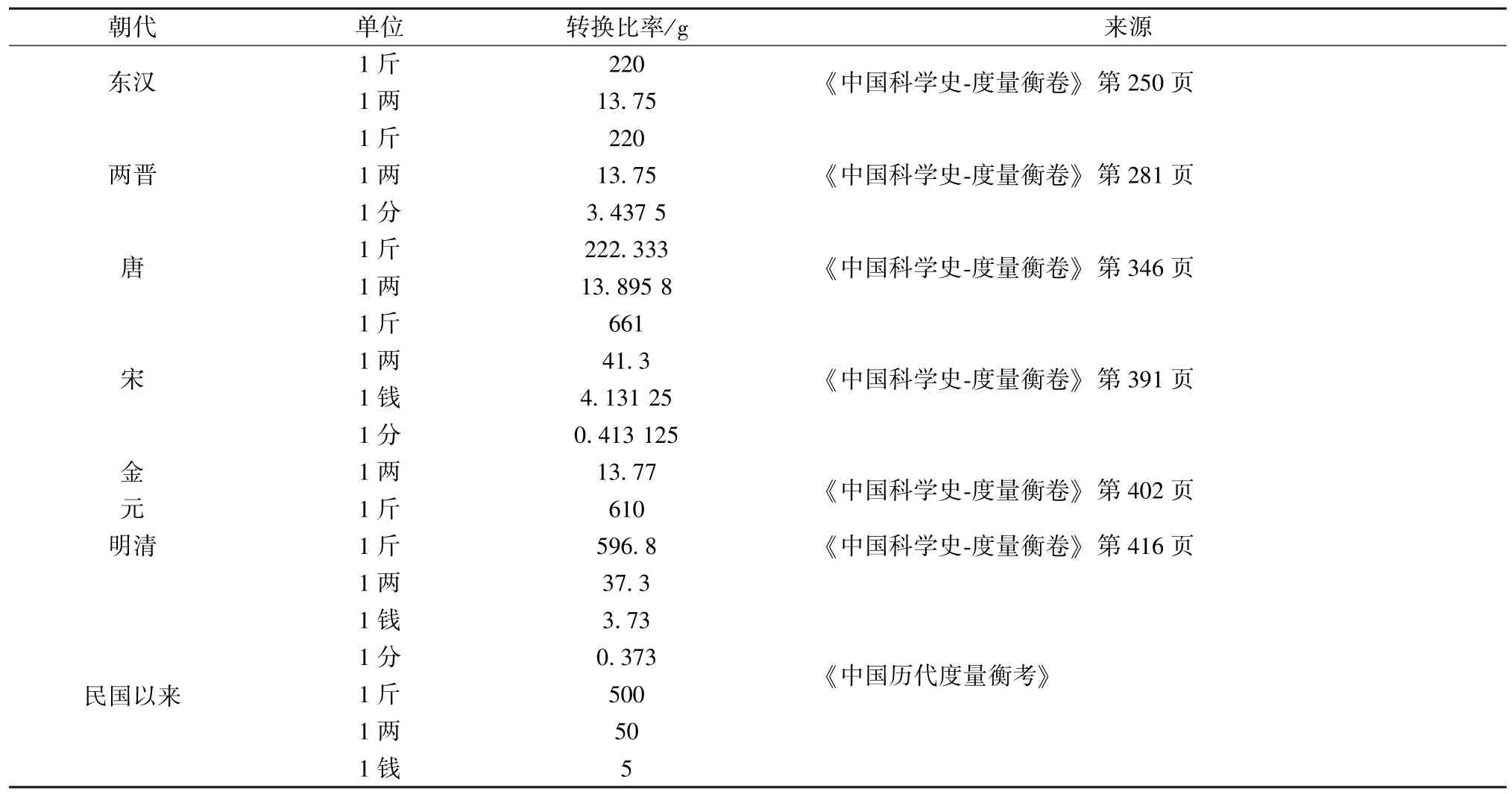

3.2.2 劑量折算 查閱《中國科學技術史-度量衡卷》[9]《中國歷代度量衡考》[10]等相關權威文獻,繪制歷代醫用度量衡轉換標準,見表1。

4 統計方法

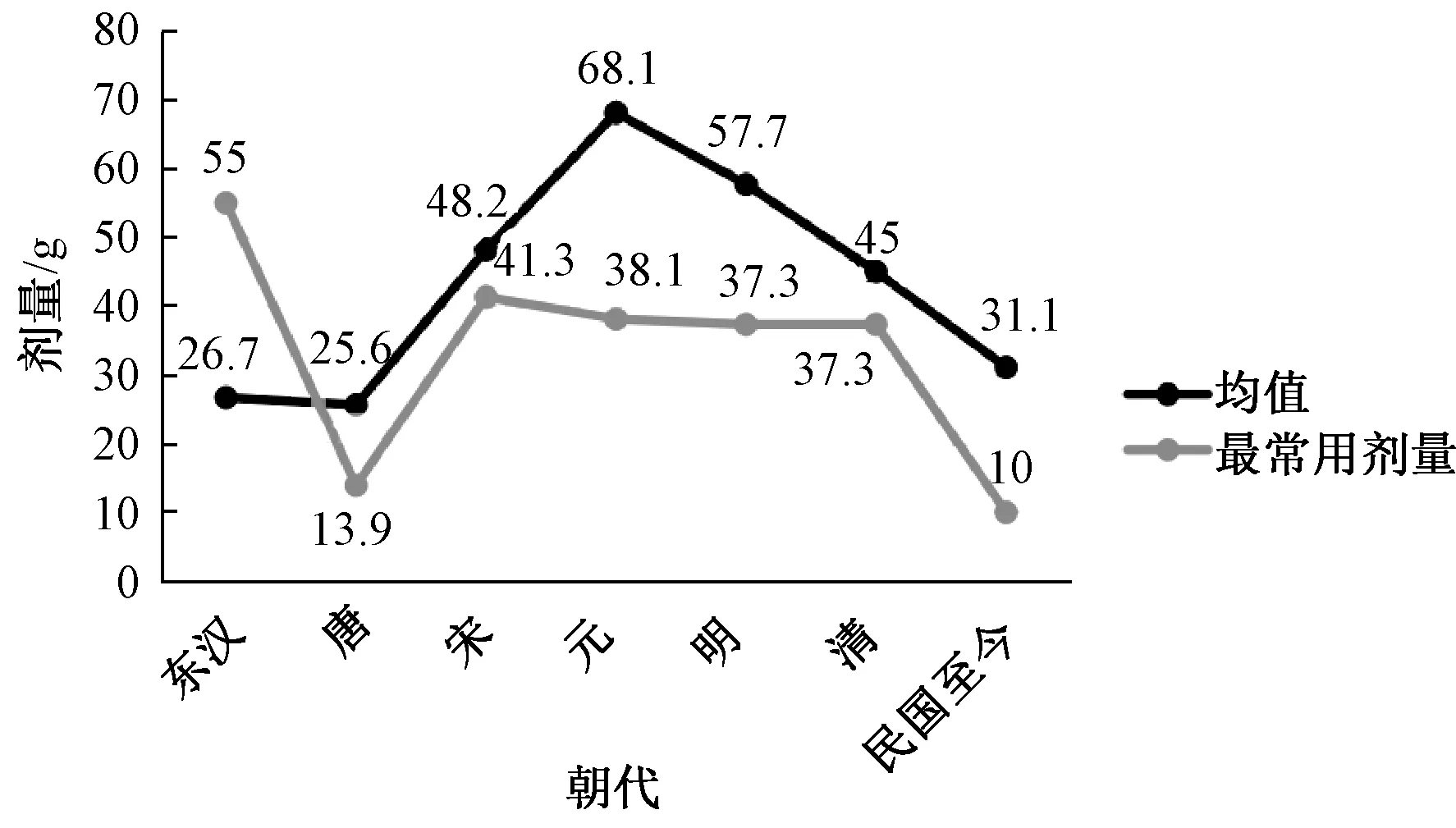

將山茱萸用量錄入Excel 表,計算出方藥用量的最大劑量、最小劑量、中位劑量、最常用劑量和常用劑量范圍。繪制平均值及中位劑量的歷代折線圖。

5 研究結果

通過中醫古籍數據庫檢索“山萸肉”“蜀棗”“棗皮”“萸肉”,經過篩選,符合標準的歷代含山茱萸方劑為2 818首,經換算統計繪制折線圖見圖1。

6 討論

漢晉時期,中醫藥已經開始由理論逐步進入臨床應用階段,醫家開始不斷積累臨床經驗,摸索藥物劑量,對于山茱萸的應用相對較少。

表1 歷代醫用度量衡轉換標準表

圖1 歷代山茱萸用量

唐、宋、元時期,隨著生產力的不斷發展,不斷推動中醫藥的進步,至此中醫藥的發展已經到達了一個新水平,各朝開始重視對中醫藥的總結,諸多醫家開始系統總結及撰寫前人經驗,其間有大量內容極為豐富并且頗具影響力的綜合性醫著,如《備急千金要方》《千金翼方》《外臺秘要》《圣濟總錄》等,被稱作祖國醫學集大成階段[11]。而后歷經安史之亂,戰亂及交通限制使得藥材生產及運輸成為問題,此時為了方便運輸及節約藥材,散劑應運而生,遂宋代盛行散劑[12-13]。明清時期是山茱萸應用尤為廣泛的時期,繼宋元時期之后轉為湯劑應用后仍有較為寬泛的用量范圍。民國以來,山茱萸的用量漸趨穩定,根據疾病的輕重緩急、病患自身情況、醫家用藥習慣,除個別案例外大部分劑量浮動在10~30 g,略高于2015 年版《中國藥典》推薦劑量。當代中醫受現代醫學的影響更加注重實驗研究對于有效成分的分析,而古代中醫注重在實踐基礎上的經驗總結,基本脫離中醫理論指導的實驗研究,可能也是造成《中國藥典》劑量與實際臨床用藥差異的原因之一[14]。

對于中藥量效關系的研究起步相對較晚,目前尚處于積累經驗階段。理、法、方、藥是中醫辨證論治的基本過程,中藥劑量在提高臨床療效中起到關鍵作用。中藥的量效關系是確保臨床用藥安全性及有效性的基礎,確定臨床用藥劑量的重要依據[15]。同樣劑量的藥物,受患者體質、年齡、性別、心理因素、營養狀況等個體因素以及藥物劑型、藥物相互作用、給藥途徑的影響,作用于人體后可能出現的反應也不同[16]。所以在臨床用藥時要隨病施量、隨癥施量、因人施量、因方施量,把握藥物臨床合理用量。臨床上超過《中國藥典》劑量的案例數不勝數,但臨床醫師仍要合理把握用藥規范,也應學會運用法律保護自己,也希望相關法律對醫療事故的處理能夠切實保護中醫藥的合理和合法權益[17]。

另外,本文在探索山茱萸用藥劑量的過程中,由于中醫古籍檢索結果難以整理統計其每劑的劑量及具體用法,對于未詳細說明的處方僅保留湯劑數據,并且古代醫集歷代對疾病癥候描述難以統一,遂未進行疾病分類的統計描述,只能通過大數據粗略推測其用藥規律,以期為臨床用藥提供一定參考。