花開一時(shí) 沁心一生 記憶如此 音樂如此

一、“誤打誤撞”與“初為”作曲家之路

1956年2月,郭文景出生在一座沉淀著歲月滄桑的城——山城重慶。這是一座充滿著情懷的城市,霧氣彌漫著,穿過十八梯老街巷,行走于石梯坎兒上,恍惚間,那種寂寥似乎可以看到幾百年前的月光。夜風(fēng)輪渡江上,燈火如夢(mèng),川江號(hào)子聲回響在耳畔,川劇高腔時(shí)而高亢、時(shí)而悲戚。一縷風(fēng)帶著川辣的香氣拂過面前,人微醺火微明,一幅熱辣到讓人沉淪的畫面。這座城陪伴了他兒時(shí)的成長(zhǎng),正如他說“我就是吃四川人的奶長(zhǎng)大的嘛,我的保姆是四川人。她可以說是我人生的啟蒙老師。”①兩江文化,繁衍著兩岸塵世的喧囂,江與城的變遷,在他心中埋下了一顆沉睡的音樂種子,對(duì)他的創(chuàng)作形成了深深地影響。在這種預(yù)示下,那些沉淀于心的聲響在創(chuàng)作早期慢慢蘇醒,一系列“川字頭”作品毋庸置疑地說明了這點(diǎn)。

在多方因素下,兒時(shí)的郭文景走上了學(xué)琴的道路。小提琴也就此成了打開他音樂世界的第一把鑰匙。1970年冬,由于會(huì)一些小提琴,郭文景考入“重慶市文化局樣板戲?qū)W習(xí)班”,半年后分配至重慶市歌舞劇團(tuán),生活工作整整七年。在這里,除了大量民間音樂和戲曲曲藝的積累外,他第一次接觸到了西方古典音樂,可謂真正意義地走上了音樂的道路。

“我要作曲!” 郭文景說。在文工團(tuán)的日子里,他總借著出去演出的機(jī)會(huì),四處拜師求學(xué),潛心學(xué)習(xí)作曲,在那個(gè)年代,買書并不容易,他拿出自己珍藏的曲譜和別人換來了和聲、配器等書籍。“我們那時(shí)住集體宿舍,同伴們晚上總聚在一起玩,而我都在做和聲,每天晚上都做題,樂此不疲。他們說我不愛玩,我說這就是我的愛好啊。”②

1977年,中國(guó)恢復(fù)高考制度,五百七十多萬從十五、六歲到三十六歲的應(yīng)考者涌入考場(chǎng),這是中國(guó)高考錄取率最低、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一級(jí)。對(duì)知識(shí)的渴望,讓他們用幾乎“自虐”的方式來讀書,郭文景也是這其中一員。一夜的火車,從重慶到成都,幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)曲折的報(bào)名考試,最終,他成為了恢復(fù)高考后的第一批大學(xué)生。1978年春天,他從重慶來到京城,進(jìn)入中央音樂學(xué)院,與譚盾、葉小綱、瞿小松、陳其鋼、周龍、陳怡、劉索拉一起組成了中國(guó)作曲的“夢(mèng)之隊(duì)”,開始了一個(gè)全新的階段。

“我的作品一定得有力度。不是先生說的那種力度,是我自己的力度,我自己的風(fēng)格。” ③

與蘇夏先生

當(dāng)時(shí)人們都認(rèn)為,小說《你別無選擇》中有不少作曲家的影子,而書中角色 “森森”便是郭文景的縮影。他自己也不否認(rèn),雄渾、詭秘,具有野性和張力是他想表達(dá)的音樂,那種神秘和悲涼的色彩就像家鄉(xiāng)山城中彌漫著的陰云和霧氣。在進(jìn)入大學(xué)之前的文工團(tuán)生活中,他聽了大量的音響唱片,肖斯塔科維奇對(duì)他產(chǎn)生了莫大的影響,那種驚心動(dòng)魄的聲音,使他無法平靜。在進(jìn)入大學(xué)后,一些從未聽過的聲音打開了郭文景音樂的大墻,也是這堵墻后面的景色,讓他徹底被新音樂所征服。五年的學(xué)習(xí)時(shí)間使他正統(tǒng)而嚴(yán)格地接受了西方傳統(tǒng)音樂文化。在班上,他勤奮刻苦,老師的“因材施教”更是讓他如魚得水,談起主課老師蘇夏先生,他感慨地說,“蘇老師很嚴(yán)格,教學(xué)認(rèn)真負(fù)責(zé),他曾對(duì)我們說‘說一千道一萬,作曲的訓(xùn)練終究要落在筆頭上,要不停地磨練,在這樣的學(xué)習(xí)中,我很‘解放,創(chuàng)作狀態(tài)也很好,大學(xué)時(shí)寫的作品差不多都留下來了,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外還都在演。”內(nèi)心中,強(qiáng)大的力量驅(qū)使著他,使他“迫切地”探索著“先鋒”的聲音。他的音樂是激進(jìn)的,內(nèi)心澎湃著的暗流在堅(jiān)毅的性格與家鄉(xiāng)所帶給他的影響中一天天形成。大學(xué)畢業(yè)作品《川崖懸葬》除繼續(xù)“川音川調(diào)”的音樂風(fēng)格,采用了四川民間音樂《尖尖山》為素材外,在寫作中更用盡了偶然音樂、音塊技術(shù)和新音色,不僅在當(dāng)時(shí)是全班最先鋒的一部,就算是近四十年后的今天,再聽起來仍覺十分“帶勁兒”,獨(dú)特的技法和厚實(shí)豐滿的音響展現(xiàn)出一幅生動(dòng)而壯麗的畫面。1984年,這部作品在美國(guó)公演,受到《舊金山記事報(bào)》等多家媒體的好評(píng)。

?二、“堅(jiān)持”與“堅(jiān)韌”的作曲家之路

大學(xué)畢業(yè)后,同班的作曲家要么選擇繼續(xù)出國(guó)深造,要么先讀研后再出國(guó),大多是些歐美國(guó)家,如譚盾、葉小綱、瞿小松、周龍和陳怡去了美國(guó),蘇聰去了德國(guó),而陳其鋼去法國(guó)做了梅西安的關(guān)門弟子,唯獨(dú)郭文景留在了國(guó)內(nèi)。“我堅(jiān)持留在國(guó)內(nèi),和那些高尚的理由并無牽扯。我就喜歡作曲,一想到出國(guó)總會(huì)遇到生計(jì)問題,就懶得出去。只是不愿為了生計(jì)而浪費(fèi)時(shí)間,耽誤我作曲的功夫罷了。”④ 對(duì)作曲的執(zhí)著與摯愛,讓他始終置身于祖國(guó)大地,汲取著傳統(tǒng)與民族的每一滴養(yǎng)分。他笑著說道“上大學(xué)時(shí)的和聲老師趙宋光先生就說過,學(xué)作曲不用出國(guó)。” ⑤

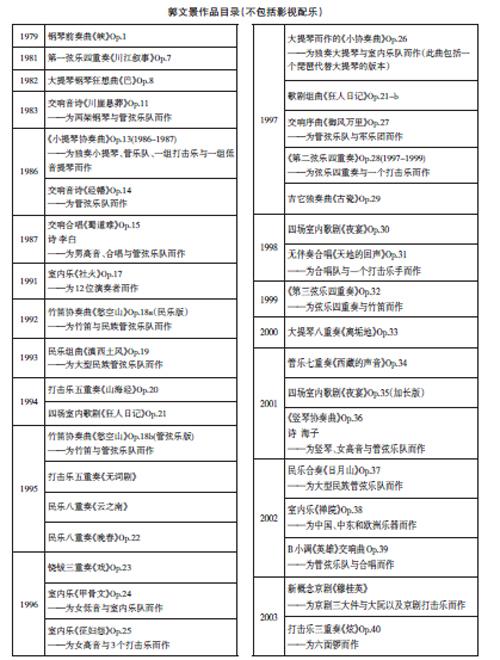

在郭文景的骨子里有股韌勁,也是這種韌勁,讓他一直堅(jiān)持著自己的初心。畢業(yè)后的他回到了家鄉(xiāng),在那幾年中,由于團(tuán)里很少創(chuàng)作音樂,他跟隨著電影、電視的拍攝劇組,走遍了祖國(guó)大地,一覽河山之美好,生活過的尤為無憂無慮。走南闖北的日子和“命題作文”式的寫作,讓他在一段時(shí)間內(nèi)積累了大量影視作品配樂。可是,在他心中,也許這并不是他內(nèi)心想要的音樂,所以在他的作品目錄上,“毫不客氣”地刪除了那些影視音樂,以至在回到重慶的七年時(shí)間里,作品目錄上只留下了《小提琴協(xié)奏曲》、《經(jīng)幡》和《蜀道難》三部作品,然而,就這寥寥的幾部作品,卻預(yù)示了郭文景寫作的新方向。《蜀道難》是他在家鄉(xiāng)創(chuàng)作的最后一部作品,也是首部在歐洲演出的中文交響合唱。作品上演后,受到了廣泛的贊譽(yù),不僅被評(píng)為“20世紀(jì)華人經(jīng)典作品”,還奠定了郭文景成為國(guó)內(nèi)外知名作曲家的堅(jiān)實(shí)地位。而《蜀道難》對(duì)作曲家本人而言,也是他第一部依文學(xué)詩詞而寫的作品,從這部作品之后,他愛詩愛文的氣質(zhì)也似乎漸漸凸現(xiàn)出來。

《思凡》首演

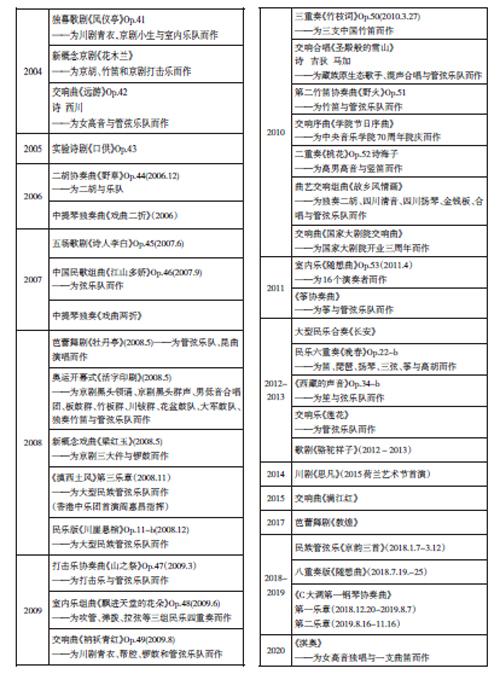

1990年郭文景被母校中央音樂學(xué)院“召回”任教,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)與閱歷的積累,回到北京之后,他的音樂語言越來越豐富,創(chuàng)作題材也越來越寬泛。1991年創(chuàng)作的室內(nèi)樂《社火》,是阿姆斯特丹新樂團(tuán)的委約作品,作曲家將西方樂器和中國(guó)的打擊樂作以奇妙結(jié)合,演出反響異常熱烈,這次邀約標(biāo)志著作曲家國(guó)際生涯的正式開始。此后,一部又一部令人激動(dòng)的作品誕生,作曲家保持著高漲的情緒、以日漸趨于個(gè)性化的藝術(shù)風(fēng)格繼續(xù)創(chuàng)作著。很長(zhǎng)一段時(shí)間里,他輾轉(zhuǎn)于世界各地,他把中國(guó)的文化、中國(guó)的歷史一次次帶上了國(guó)際舞臺(tái),1994年,阿姆斯特丹新樂團(tuán)再次委約,他帶去了《狂人日記》,這是世界歌劇舞臺(tái)有史以來第一部由西方委約并制作的中文歌劇。無調(diào)性的旋律將民樂與現(xiàn)代作曲技法天衣無縫地結(jié)合在一起,他曾表示,絕不會(huì)因?yàn)樽非笮路f的寫作技術(shù)而去寫作,一切都只遵循內(nèi)心的感受。作曲家用自己的語言,將一部具有現(xiàn)實(shí)意義的白話小說與一個(gè)充滿了黑色和批判的歷史時(shí)期“有力度”的表現(xiàn)出來。

不屈的精神、堅(jiān)韌的性格以及骨子里對(duì)各種稀奇古怪、神秘詭異事物的好奇和熱愛,使他的創(chuàng)作想法和音樂語言也越發(fā)豐富。狄德羅⑥曾有言“神的浩瀚,想象的活躍,心靈的勤奮,就是天才。”郭文景做到了,除后天靠努力勤奮獲得的寫作基本功外,他對(duì)生活有著細(xì)致的觀察力及敏感的捕捉能力。早在文工團(tuán)時(shí)期,西方音樂中的奇特音響深深地印刻在他的心里,或許那時(shí)并不懂得這樣的音響是“意欲何為”,還以為是苦難中人們的發(fā)泄之舉。在懂得西方人已經(jīng)這樣敲擊了二十年后的20世紀(jì)八十年代到21世紀(jì)的今天,當(dāng)國(guó)人已經(jīng)接受了西方的音樂思維,在音色音樂的寫作上,郭文景不是第一人,可是在音色的開發(fā)上,他不遺余力的鉆研著,“我的案頭有一本小冊(cè)子,其中收錄了一千六百多種反常規(guī)的演奏法和演唱法。”⑦在已經(jīng)有了幾部打擊樂作品的積累后,1996年他提出了“極限寫作”,目的是為了將一些原本表現(xiàn)力很單一的樂器,在極大程度上開發(fā)出它們音色的更多可能性。而這一想法的緣由,作曲家說是因?yàn)榇驌魳穲F(tuán)每次演出時(shí)都要攜帶很多樂器極為不便。“極限意識(shí)”的寫作就是為了讓“一件樂器發(fā)出N種聲音”。同年為三面鐃鈸創(chuàng)作的《戲》和2003年為六面鑼創(chuàng)作的《炫》出色地做到了這一點(diǎn)。“非常規(guī)”的演奏法伴著“非常規(guī)”的音色,讓這些沒有固定音高、看起來平平無奇的傳統(tǒng)打擊樂器給觀眾帶來了與眾不同的奇特體驗(yàn)。時(shí)至今日,郭文景每年都會(huì)收到來自世界各地樂團(tuán)和音樂學(xué)院發(fā)來的這兩部作品的錄音,越來越高的上演率,足以證明兩部作品的問世不僅提升了樂器自身的表現(xiàn)力,更將中國(guó)打擊樂器推上世界舞臺(tái),從而改變了它們?cè)械牡匚弧M瑯樱?010年創(chuàng)作的在竹笛三重奏《竹枝詞》中,作曲家對(duì)同質(zhì)音色的開發(fā),為民樂重奏和樂隊(duì)作品都起到了推動(dòng)性的示范作用。

《野火》在上海

“我認(rèn)為我自己的作品,從最初到現(xiàn)在有變化,但是它叫變化,不叫改變,它是有一脈相承的東西在里邊的。”⑧郭文景的音樂,始終根植于祖國(guó)大地,他寫山河、寫現(xiàn)實(shí)、寫神靈。他追求有力度且有魄力的音樂。在巴蜀地區(qū)所給予他氣節(jié)的靈魂中,他以極為敏銳的觸覺,用心感受著世間萬物與生活所帶給他千絲萬縷的靈感,用內(nèi)心深處的聲音寫出一首首動(dòng)人心弦的作品。

三、愛江山更愛文學(xué)的“現(xiàn)實(shí)主義”作曲家

翻開老照片,在中央音樂學(xué)院77級(jí)三年級(jí)全體同學(xué)照上,有一張仿佛透過照片就能聞到書卷香氣的清秀面孔,略顯單薄的身體和金屬邊的黑框眼鏡,似乎塑造出的是一個(gè)“文弱書生”的形象。可是,在這樣的外表之下,不茍言笑的表情和銳利的眼神“暴露”了郭文景真實(shí)的性格,川江兒女的一邁豪情從骨子里滲透出來,直言不諱的性格讓他的音樂也多了幾分桀驁不馴。眾人皆知郭文景愛山愛水,也愛讀書,他的音樂題材也多和祖國(guó)山河與文學(xué)相關(guān),而在文學(xué)作品中,他又對(duì)那些光怪陸離、魑魅魍魎地神秘特質(zhì)有著獨(dú)特的偏愛。

紀(jì)錄片《內(nèi)心的風(fēng)景》拍攝現(xiàn)場(chǎng)排練川劇“思凡”

在郭文景的書房里,滿滿一墻的書涉及到了文學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域,他對(duì)中國(guó)文學(xué)有著濃厚的興趣并進(jìn)行了深入研究,唐詩、宋詞、歌賦、戲劇、民歌及曲藝都是他創(chuàng)作的源泉,為他的靈感源源不斷地提供著養(yǎng)分。他從不為追求新穎技術(shù)而做技術(shù)寫作,在創(chuàng)作中,他將嫻熟的西方作曲技法作為寫作手段,依據(jù)內(nèi)心所需情隨心動(dòng)。也正是這種對(duì)中國(guó)文化的癡情與熱愛,使他的音樂顯得格外獨(dú)樹一幟。郭文景的作品體裁涉及范圍極為廣泛,從歌劇、舞劇、合唱、獨(dú)唱到獨(dú)奏、重奏、協(xié)奏、交響樂,再到各種類型規(guī)模的民樂曲和話劇、戲劇配樂無一不有。在他所創(chuàng)作的大量音樂作品中,唯一沒有改變的,是數(shù)十年來始終貫穿并縈繞其中的人文情懷。

他愛著家鄉(xiāng)的山水,也敬畏著祖國(guó)的每一處土壤,兒時(shí)的記憶是他早期最好的創(chuàng)作源泉之一。“文宗自古出巴蜀”,在四川這片土地上,從來都不缺少文人墨客,從賦圣司馬相如到文豪陳子昂,從詩仙李白到文壇宗主蘇軾,從郭沫若到巴金,巴蜀之地涌現(xiàn)出了無數(shù)的俊賢奇才。提及早期作品多與家鄉(xiāng)有關(guān),他笑稱是因?yàn)榘耸甏摹皩じ鶡帷保鋵?shí)并不完全如此,在本土文化的長(zhǎng)期熏陶下,大學(xué)五年喚醒了他內(nèi)心深處的聲音。郭文景的作品大多都有標(biāo)題,且標(biāo)題與作品所表達(dá)的內(nèi)涵交相輝映,就像鋼琴協(xié)奏曲《峽》(1979)這首作品的標(biāo)題一樣,四川多峽谷,峽谷深長(zhǎng)幽暗,號(hào)子蒼涼悠遠(yuǎn)。音樂在寂靜中開始,以一種冥冥之中的緊張感,在不斷高漲的情緒中達(dá)到頂峰,再逐漸消減下去。作曲家認(rèn)為,這首作品無論從音響還是結(jié)構(gòu),都表達(dá)出了他想要的那種緊張感,就好像他的大學(xué)生活一般。

弦樂四重奏《川江敘事》(1981)再一次確定了他的創(chuàng)作風(fēng)格,大提琴狂想曲《巴》(1982)取名自川東古國(guó),而音樂靈感來自于四川當(dāng)?shù)剞r(nóng)民下地勞作時(shí)所鋪蓋的暗紅色的布,這種耐臟且不易褪色的布,在一定意義上象征了農(nóng)民性格中的堅(jiān)毅與不屈。在這首作品中,作曲家為大提琴開發(fā)了多種演奏法,用以模仿民間樂器的韻味,也為表達(dá)內(nèi)心中對(duì)巴山蜀水和農(nóng)民的印象與回想。作為大學(xué)畢業(yè)作品的交響詩《川崖懸葬》(1983)更是只為傾聽內(nèi)心深處的聲音,作品采用無調(diào)性的音高組織方式,以充滿陰沉、詭秘的音響,濃墨重彩地描寫了古代巴人驚險(xiǎn)、神秘,令人肅然起敬的這一特殊懸葬方式,也流露出作曲家對(duì)這一歷史遺跡背后人文歷史的深思。

“蜀道之難,難于上青天。”蜀地特殊的地勢(shì)條件造就了川人勇敢強(qiáng)悍、堅(jiān)毅不屈的性格。1987年創(chuàng)作的《蜀道難》是作曲家為李白的同名詩篇而作。這首作品氣勢(shì)宏大,以磅礴且具有濃郁地方色彩的筆調(diào),渲染、強(qiáng)化了詩中的意境,將詩歌與音樂相得益彰地融為一體,充滿著野性和雄渾的力量。作曲家以神秘、大氣的音響和戲劇張力表達(dá)了對(duì)家鄉(xiāng)壯麗山河的摯愛和頌揚(yáng),也將川江人民勇敢強(qiáng)悍的性格表現(xiàn)得淋漓盡致。

1995年創(chuàng)作的《愁空山》(管弦樂版)也是表現(xiàn)“巴蜀之地”“川腔川韻”的作品,標(biāo)題取自于李白詩作《蜀道難》中的詩句“但見悲鳥號(hào)古木,雄飛雌從繞林間。又聞子規(guī)啼夜月,愁空山。”在這首作品中,作曲家對(duì)竹笛的樂器性能進(jìn)行了深入發(fā)掘,一改其傳統(tǒng)明朗歡快、婉轉(zhuǎn)空靈的性格形象和演奏技法,半音化旋律賦予了悲劇性和戲劇性的力量,極盡夸張的使用了樂器的極端音域,使作品具有新時(shí)代的特征。

在《經(jīng)幡》(1986)之后,一系列標(biāo)題明確而具有地方色彩的作品便產(chǎn)生了,這首作品是在作曲家去西藏后而創(chuàng)作的,被藏家稱為“隆達(dá)”的各種顏色、寓意美好的小旗,給了作曲家靈感。1993年創(chuàng)作的《滇西土風(fēng)》是為大型民族管弦樂隊(duì)而作的民樂組曲,作品共有三個(gè)樂章,第三樂章于2008年完成。在前后十五年中,作曲家曾多次深入云南滇西地區(qū),反復(fù)感受、體驗(yàn)當(dāng)?shù)氐囊魳肺幕c生活習(xí)俗。這部作品不僅是對(duì)該地區(qū)民俗風(fēng)情的再現(xiàn),更刻畫出了這些少數(shù)民族的民族精神與氣質(zhì)。在如此多元化的世界環(huán)境中,郭文景“耐得住”寂寞,始終將創(chuàng)作根植于傳統(tǒng)文化,注重本土文化精神,用獨(dú)特的藝術(shù)表現(xiàn)方式來詮釋他深刻的民族情感。

2016年的11月26日,在國(guó)家大劇院音樂廳,一場(chǎng)名為“天地的回聲”的音樂會(huì)如期而至,這場(chǎng)音樂會(huì)的主人公,便是“不愛風(fēng)花雪月,只寫現(xiàn)實(shí)主義”的作曲家郭文景。他稱現(xiàn)實(shí)主義的題材更能獲得他的青睞,的確,縱觀郭文景的音樂創(chuàng)作,這種青睞似乎是從一開始就注定了的。

郭文景共創(chuàng)作了六部歌劇,分別為《狂人日記》(1994)、《夜宴》(1998)、《鳳儀亭》(2004)、《詩人李白》(2007)和《駱駝祥子》(2014)、《思凡》(2014),除《思凡》外的五部歌劇從作品題材,到音樂風(fēng)格各不相同,但有一點(diǎn)卻是一樣的,即都是反映社會(huì)現(xiàn)實(shí),且男一號(hào)都是“瘋子”……

《狂人日記》是作曲家的第一部歌劇,根據(jù)作家魯迅的小說《狂人日記》改編而寫。郭文景喜愛魯迅,是因?yàn)檫@位作家的“犀利”和“不留情面”,他認(rèn)為魯迅對(duì)祖國(guó)和人民的感情夠深刻,“是一個(gè)喜歡罵人的人,誰都罵。事實(shí)上,在他的罵中,我感受到對(duì)中國(guó)、對(duì)中國(guó)文化、中國(guó)人的關(guān)切遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出那些整天說好話的。而勇于面對(duì)自己、勇于剖析自己的人,他是一個(gè)有責(zé)任感的(人),他那種愛是深沉的⑨” 。這部劇上演后,被國(guó)外樂評(píng)家稱作是中國(guó)的《沃采克》,作曲家在創(chuàng)作時(shí),十分注重原著的沖突特征,將戲劇與音樂結(jié)構(gòu)相結(jié)合,通過無調(diào)性的音樂語言,在唱腔中加入唱白及念白等手段方式,夸張地表現(xiàn)出了人物內(nèi)心極度焦慮和恐慌的心理活動(dòng),強(qiáng)調(diào)了“狂人”與人物及社會(huì)之間的激烈沖突。“狂人”看似“癲狂”實(shí)則“不狂”,眾人看似“正常”卻迂腐沉淪。這種錯(cuò)位現(xiàn)象是時(shí)代的矛盾產(chǎn)物,作曲家借鑒了表現(xiàn)主義的手法并以此為切入點(diǎn),將矛盾沖突淋漓盡致的表現(xiàn)出來。

《夜宴》是郭文景的第二部歌劇,同樣也是由國(guó)外委約而作的,1998年7月10日首演于英國(guó)倫敦。在談及作品的創(chuàng)作觀念時(shí)他說,“在《夜宴》中,我討論的是知識(shí)分子和國(guó)家民族的關(guān)系、和帝王君主的關(guān)系,討論什么叫做愛國(guó),什么叫愛國(guó)主義等等重大問題”。一個(gè)是性格軟弱、優(yōu)柔寡斷的主子,一個(gè)是悲觀主義、自甘墮落的臣子,在面對(duì)國(guó)家存亡的問題時(shí),臣子自知已無力回天因此逃避而拒絕為相放棄救國(guó)。作為一部歌劇作品,對(duì)文學(xué)形象的再塑造是從聲樂和器樂兩方面出發(fā)的,唱詞是人物內(nèi)心最直接的外在寫照,通過器樂手段的多聲織體可營(yíng)造出人物的心里暗示和舞臺(tái)效果。作曲家在作品中對(duì)這兩個(gè)具有“性格缺陷”的人物作以精心塑造,惟妙惟肖的刻畫出兩個(gè)人內(nèi)心的掙扎與矛盾。《駱駝祥子》是郭文景的第五部歌劇,從2011年的創(chuàng)作醞釀開始到2014年作品問世,寫了三年之久。三年磨一劍,“《駱駝祥子》是我第一部中國(guó)約稿、中國(guó)首演的歌劇。我期盼這一天整整二十年。今天,愿望實(shí)現(xiàn)了。”這部作品在動(dòng)筆之初,他曾說“我要把歌劇的意思寫出來,音樂是第一位的。”他一改之前幾部歌劇的創(chuàng)作風(fēng)格,沒有大段的現(xiàn)代音樂語言,也沒有大量的非常規(guī)演奏技法。在寫作中,不去刻意貼合,而是將老北京作為背景,巧妙地運(yùn)用了戲曲和中國(guó)民間音樂素材,用精良的音樂語言還原出一個(gè)“活生生”的北京城。

郭文景愛好文學(xué),喜歡讀詩,西川是他最喜歡的詩人兼摯友,他們品詩論句,西川將海子的詩介紹給他,還送他一本《海子詩全編》。1999年的夏天,他寫了第一首海子的詩《春天,十個(gè)海子》(為女高音、豎琴和室內(nèi)樂隊(duì)而作),他對(duì)海子所表達(dá)的世界感同身受,時(shí)常被觸動(dòng)哽咽。海子是黑暗的孩子,他向往一切黑色的意象,黑色的土地、黑色的火把、黑色的太陽…就連他的歲月都是黑色的,最終,他選擇了穿著黑色衣服的死神。這首詩是他生前的最后一首詩作,在這首詩里,他預(yù)言了自己的死亡,雖然沒有如詩中所言在春天復(fù)活,但他的詩活了,作曲家郭文景也用自己的音樂給予了海子另一個(gè)靈魂。

四、立足傳統(tǒng)和堅(jiān)持創(chuàng)新的“狂人”作曲家

1949年新中國(guó)成立,中國(guó)步入了一個(gè)開放又具有朝氣的時(shí)代,第一批專業(yè)音樂工作者將西方的音樂思潮、作曲技法及音響資料帶入國(guó)內(nèi),為我國(guó)的專業(yè)音樂發(fā)展起到了建設(shè)性的作用。學(xué)傳統(tǒng)、學(xué)現(xiàn)代,曾經(jīng)“聞所未聞”的聲音如一股清新的微風(fēng)拂過了祖國(guó)大地。1977年,第二次中西文化的交匯為中國(guó)的藝術(shù)發(fā)展帶來了歷史性的轉(zhuǎn)機(jī)。作為高考恢復(fù)后的第一屆學(xué)生,“夢(mèng)之隊(duì)”帶著理想,以最飽滿的精神狀態(tài)在中央音樂學(xué)院接受了最正統(tǒng)且具體化的西方專業(yè)音樂訓(xùn)練,他們以各自的角度和方式尋求著一條屬于中國(guó)、或?qū)儆谧约旱摹靶乱魳贰钡缆贰!?0世紀(jì)現(xiàn)代作曲技法擴(kuò)展了音響領(lǐng)域和表現(xiàn)手段,但若將它奉為神明而壓抑天性,音樂的死亡就不遠(yuǎn)了”。⑩

很明顯,郭文景尋找到了屬于自己的路,生活永遠(yuǎn)是他最好的靈感來源地,將所觸所感的各種元素融入到創(chuàng)作語言之中,無論是民族民間音調(diào)的融合,還是地域特色語言的融合,又或是音樂的戲劇化表現(xiàn),他都做了精心的設(shè)計(jì)和創(chuàng)造。將具有民族化特征和有關(guān)民族文化的音樂符號(hào)融入進(jìn)自己的音樂中,這些民族民間化的音調(diào)雖然在作品中沒有保持原來的風(fēng)貌,可也正是這樣,在經(jīng)過了作曲家對(duì)材料素材的捏合處理,再用西方現(xiàn)代的作曲技法作以加工后,產(chǎn)生了令人耳目一新的音調(diào)結(jié)構(gòu)。這種充滿著東、西文化碰撞與交融的作品,才是真正屬于中國(guó)的現(xiàn)代音樂。就如他自己所說:

也許在當(dāng)代音樂中,這是個(gè)真正的方向:人們?cè)趧?chuàng)作中融入了來自各民族傳統(tǒng)文化的影響。畢竟,傳統(tǒng)音樂是一個(gè)活生生的實(shí)體,它生長(zhǎng)于土地、陽光或月光、水和空氣以及大自然……它仍舊可以打動(dòng)你的心!……任何一個(gè)民族都沒有理由放棄自己的文化。

在寫作中,他將中國(guó)的文化和風(fēng)土人情作為創(chuàng)作的基石;將傳統(tǒng)音樂中的精髓作為創(chuàng)作的素材,他的和聲技法注重音響的色彩性,點(diǎn)描式的渲染使其具備了復(fù)調(diào)化的思維特點(diǎn),他的復(fù)調(diào)技法又從一定程度上體現(xiàn)出了和聲化思維,這種相互滲透、彼此影響的思維方式足以證明,現(xiàn)代的作曲技法,只是他用來組織音高的手段和表達(dá)情感的媒介。他認(rèn)為,傳統(tǒng)與現(xiàn)代并不矛盾,從聲音的角度來看,找到新聲音,挖掘新聲音,最大限度地發(fā)揮出樂器的性能,就能跨越二者之間的鴻溝而建立融洽的關(guān)系,作品《戲》和《炫》就極為有力地說明了這點(diǎn)。

人們常說,郭文景對(duì)中國(guó)歌劇做出了不容小覷的貢獻(xiàn), 他在創(chuàng)作中尤其注意宣敘調(diào)的處理,由于漢語語言的發(fā)音特點(diǎn)和語調(diào)的特殊性,為避免寫的怪腔怪調(diào),他表示“詞曲關(guān)系”的基礎(chǔ)必須是可以讀出來的,也就是說需要做到既是口語化、又具音樂化,所以在這一點(diǎn)上就不能生搬硬套西方宣敘調(diào)的寫作方法。作品《駱駝祥子》一改中文歌劇宣敘調(diào)聽起來生硬奇怪之感。作曲家并沒有按照常規(guī)做法用同度音來進(jìn)行重復(fù),而是獨(dú)具匠心的用了二度關(guān)系,再配合漢語的四聲韻轍,用“音樂化”的方式將其唱出。

2007年創(chuàng)作的《詩人李白》可謂是一場(chǎng)李白的“內(nèi)心戲”,在劇中的李白不再是那個(gè)擁有著“萬丈光芒”而被人們崇拜的“詩仙”,他是一個(gè)經(jīng)歷坎坷、情感復(fù)雜、內(nèi)心世界充滿著矛盾的人。他想走仕途想做官,好不容易愿望成真卻又被“賜金放還”,最后還落得一個(gè)墜入“水中月”的下場(chǎng)。作曲家郭文景在這部歌劇中解構(gòu)了傳統(tǒng)歌劇中本該具有的基本要素。人物關(guān)系在設(shè)計(jì)方面虛實(shí)結(jié)合,沒有所謂的性格或利益沖突,也沒有建立在此基礎(chǔ)上的具有矛盾性質(zhì)的人物關(guān)系網(wǎng)。在情節(jié)方面,用了平行式的敘述關(guān)系,跳躍性的設(shè)計(jì)思維打破了常規(guī)歌劇劇情所具有的邏輯聯(lián)系。除人物關(guān)系與情節(jié)外,此劇的矛盾沖突也不同于一般歌劇,淡化了角色之間的矛盾而將焦點(diǎn)放置于主人公矛盾的心理狀態(tài)和昔日記憶的片段。這種沒有建立在堅(jiān)實(shí)的情節(jié)基礎(chǔ)上的人物矛盾,也就不能夠構(gòu)成傳統(tǒng)歌劇中對(duì)沖突的處理方式。雖然作曲家一反常規(guī),沒有遵循傳統(tǒng)歌劇的范式特征,但也正是本劇中的這種“形而上”的矛盾處理方式,構(gòu)建出了一種內(nèi)省的和隱性的人物關(guān)系以及“別樣的”戲劇沖突。這種創(chuàng)新不僅讓人們對(duì)歌劇有了耳目一新的感覺,更打開了歌劇創(chuàng)作的另一種新思維。

藝術(shù)風(fēng)格既是客觀的又是主觀的,它是藝術(shù)家對(duì)客觀世界的能動(dòng)反應(yīng),也是藝術(shù)家對(duì)生活的態(tài)度和獨(dú)特認(rèn)識(shí)。“幾年前我心中就一直隱隱的在響著一些音樂片段,有時(shí)是歌劇的形式,有時(shí)是聲樂協(xié)奏曲的形式,有時(shí)是交響合唱的形式,在這些朦朧的聲音中,總有一個(gè)凄厲的人聲在吟唱或呼喊。喊什么?我不清楚,只是那隱隱約約、時(shí)而銳利、時(shí)而深長(zhǎng)的聲音仿佛穿過我的心靈和頭顱,激起我情緒的波瀾,那擺脫不了的聲音催我淚下” 。在70年代的中國(guó),幾乎所有的作曲家都喜愛創(chuàng)作富有民族風(fēng)格的作品,那些歡快而熱烈的音調(diào)在西方傳統(tǒng)和聲的襯映下如涓涓細(xì)流般跳躍著,或許是出于某些政治需求而造就了如此“蓬勃向上”的文藝大環(huán)境。可是,郭文景卻在各種訪談對(duì)話中,不止一次地強(qiáng)調(diào)“只寫內(nèi)心的聲音”。他的早期創(chuàng)作深受巴托克影響,將民間素材用于音樂之中,如此來,生活經(jīng)歷的“所見所感”成為了他不斷創(chuàng)作的源泉,這種不為外界所動(dòng)搖的執(zhí)著形成了他個(gè)性化的表現(xiàn)方式。他以獨(dú)特的視角、用“自我化”的音樂手段表達(dá)出對(duì)外部世界的情感體驗(yàn)以及哲學(xué)性思考。

恩格斯曾說“除細(xì)節(jié)的真實(shí)外,還要真實(shí)地再現(xiàn)典型環(huán)境中的典型人物。”郭文景閑來沒事時(shí),總是喜歡把自己關(guān)在屋里讀書寫文,或是細(xì)品幾本好書,亦或是慢琢幾段文字。在大學(xué)中他是作曲系的“四大才子”之一,犀利而不乏細(xì)膩的文學(xué)情結(jié)使他的創(chuàng)作不少都與文學(xué)有關(guān),在這些作品題材的選擇上,要么是他喜歡的詩人、要么是他喜歡的作家、再要么就是他喜歡的作品或精神思想,好像凡是他喜歡的,他就想寫下來。他用敏銳的觀察力和感知力來關(guān)注生活,將那些或好或壞、或頌揚(yáng)或批判的社會(huì)現(xiàn)象,都融于他的創(chuàng)作之中,對(duì)人生的感知成為他筆下的創(chuàng)作素材。歌劇《狂人日記》、《駱駝祥子》,看上去都是反映“小人物”的生活,而實(shí)則是在聲討一個(gè)時(shí)代,小人物心有不甘卻又無可奈何的心理,被他刻畫的惟妙惟肖。“狂人”的恣意和癲狂,是對(duì)封建禮教的不滿和怨念;“祥子”從奮斗到失敗,自甘墮落的悲劇人生是對(duì)特殊時(shí)代的無奈。

就是這樣,郭文景用他對(duì)生活的凝視和感悟來進(jìn)行創(chuàng)作,正如他自己所說:

“藝術(shù)家最高的境界應(yīng)該是表達(dá)本真,而不是表達(dá)你的出生地或者表達(dá)你所在地域化的一個(gè)符號(hào)。表達(dá)真實(shí)是良知。我是要表達(dá)生活讓我感受到的東西。”

五、寫在最后的話

堅(jiān)持不懈地寫作,高質(zhì)量的作品,郭文景對(duì)當(dāng)代中國(guó)音樂的發(fā)展起到了巨大的作用。《紐約時(shí)報(bào)》稱他是“唯一未曾在海外長(zhǎng)期居住而建立了國(guó)際聲望的中國(guó)作曲家”,他不僅是國(guó)際著名的意大利出版社CASA RICORDI—BMG成立近200年來簽約的首位亞洲作曲家,也是人民音樂出版社的第一位簽約作曲家。僅2019年,郭文景專場(chǎng)音樂會(huì)分別在天津、青島和四川上演了四場(chǎng)之多,而多年來其作品在全國(guó)乃至世界的上演更是數(shù)不勝數(shù),阿姆斯特丹、巴黎、格拉斯哥、柏林、美國(guó)、北京、上海、蘇州、杭州……他用音樂響徹世界。

2019年6月15日,紀(jì)錄片《內(nèi)心風(fēng)景》在上海電影節(jié)上映,這是由荷蘭導(dǎo)演弗蘭克·舍費(fèi)爾(Frank Scheffer)耗時(shí)七年為郭文景川劇作品《思凡》的創(chuàng)作過程所拍攝的紀(jì)錄片。片中小尼姑追求人性解放的思凡之心,也許正是郭文景多年來不被禁錮、沖破束縛、不斷創(chuàng)新的“思凡”之心。是他選擇了音樂,還是音樂選擇了他?不如用《你別無選擇》中的話來回答,“很多時(shí)候,生活道路不是個(gè)人選擇的,而是無形的手推著,所謂靈感和天分也是如此,一切命中注定。”

2020年,將是郭文景在中央音樂學(xué)院任教的第三十年。在這30年中,他始終“站的穩(wěn)”舞臺(tái),更“站得住”講臺(tái),直到去年,他才卸下了執(zhí)掌十三載的作曲系主任一職,但即便如此,只負(fù)責(zé)創(chuàng)作和教學(xué)的郭老師也并沒有比以前輕松,2019至2020學(xué)年,其學(xué)生數(shù)量更是創(chuàng)下了他執(zhí)教以來之最。歷屆學(xué)生屢屢在國(guó)內(nèi)、國(guó)際的作曲比賽中獲獎(jiǎng),其中不乏有許多已經(jīng)成長(zhǎng)為我國(guó)年輕一代作曲家。自2013年起,在郭老師的發(fā)起下,中央音樂學(xué)院作曲系推出了“中國(guó)室內(nèi)歌劇推動(dòng)計(jì)劃”,此計(jì)劃秉持著“促進(jìn)中國(guó)歌劇事業(yè)發(fā)展,使年輕作曲家獲得實(shí)踐機(jī)會(huì)”的宗旨,每年面向?qū)W院作曲系在讀本科生和研究生征集室內(nèi)歌劇作品,并評(píng)選出六部?jī)?yōu)秀作品進(jìn)行展演,迄今為止已連續(xù)七年共推出40余部?jī)?yōu)秀的室內(nèi)歌劇作品。每每看到學(xué)生的歌劇登上舞臺(tái)時(shí),臺(tái)下笑的最燦爛、最可勁兒鼓掌的一定是這位“看起來有點(diǎn)兇,其實(shí)也不然”的郭老師。

注釋:

①筆者于2016年10月在郭文景老師家采訪錄音.

②王次炤《中央音樂學(xué)院作曲77級(jí)》中央音樂學(xué)院出版社,2007,271頁.

③劉索拉《你別無選擇》作家出版社,1986.

④王次炤《中央音樂學(xué)院作曲77級(jí)》中央音樂學(xué)院出版社,2007,263頁.

⑤筆者于2020年2月與郭文景老師電話采訪.

⑥狄德羅:德尼·狄德羅(1713-1784)法國(guó)啟蒙思想家、唯物主義哲學(xué)家、作家,百科全書派的代表人物.

⑦郭文景《噪音》人民音樂出版社,2009.

⑧楊冬霞《專訪郭文景:文化反思的音樂歷程》[DB/OL] 2008.4.13.

⑨李麗娜:《郭文景音樂創(chuàng)作中的文化追求》[D],沈陽音樂學(xué)院,2012.

⑩轉(zhuǎn)引自高文厚《郭文景(下)——一幅作曲家的肖像》,中央音樂學(xué)院學(xué)報(bào),2003.

趙培文:《我寫我內(nèi)心聽到的聲音——記青年作曲家郭文景》,音樂愛好者,1987.

國(guó)家社科基金藝術(shù)學(xué)青年項(xiàng)目“中國(guó)當(dāng)代音樂作品的復(fù)調(diào)思維與形態(tài)研究”階段成果,項(xiàng)目編號(hào)2019CD01615

叢密雨 ? ? 南京航空航天大學(xué)藝術(shù)學(xué)院講師,中央音樂學(xué)院在站博士后,上海音樂學(xué)院作曲理論博士