甲磺酸阿帕替尼治療非小細胞肺癌的臨床療效觀察

魯楊

肺癌作為呼吸系統一種常見的惡性腫瘤,分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌(non small cell lung cancer,NSCLC),后者因早期癥狀不明顯,生長快速,故難以及時就診,惡性程度較高,患者確診時已是晚期,病死率高,根據病理學按照惡性腫瘤TNM 分期評估標準[1]患者雖處于同一分期,但因敏感性不同預后評估指標有差異,因此,不具有高特異性的影像學表現。甲磺酸阿帕替尼具有抑制腫瘤血管生成的作用,是一種新型的安全有效的小分子抗血管生成制劑,抗腫瘤作用顯著。本文主要探討甲磺酸阿帕替尼治療非小細胞肺癌的臨床療效,詳情報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年6 月~2019 年3 月于本院均已病理確診的116 例非小細胞肺癌患者作為研究對象,根據不同的治療方案分為實驗組(60 例)和對照組(56 例)。對照組男25 例,女31 例;平均年齡(62.53±1.97)歲。實驗組男28 例,女32 例;平均年齡(61.94±2.68)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①患者或家屬均簽署知情同意書;②經病理或細胞學檢查已確診為非小細胞肺癌[2];③患者臨床資料完整,醫囑服從性好;④無手術史和無化療禁忌證。

1.2.2 排除標準 ①意識已出現異常表現者;②有嚴重伴隨疾病者;③無法確診為非小細胞肺癌患者;④既往實施過手術或者放化療治療的患者。

1.3 方法 對照組患者單純應用鉑類藥物進行化療治療,給予順鉑注射液(江蘇豪森藥業集團有限公司,國藥準字H20040813)20~30 mg/d,加入5%葡萄糖注射液250~500 ml 靜脈滴注,共治療4 個周期,28 d 為1 個周期,并囑咐患者進行定期復查。實驗組采用鉑類藥物+甲磺酸阿帕替尼治療,先采用鉑類藥物(鉑類藥物用法用量同對照組)治療后,繼續口服甲磺酸阿帕替尼片(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,國藥準字H20140103),起始劑量為0.25 g/d,在此劑量用藥期間無不良反應發生,可于2 周后調整劑量為0.50 g/d,同鉑類藥物化療4 個周期。

1.4 觀察指標 比較兩組治療后腫瘤標志物水平及臨床療效。腫瘤標志物主要有CEA、CYFRA21-1、VEGF、MMP-9。

1.5 療效判定標準 參考《臨床腫瘤內科手冊》療效判定標準[3]:CR:原病灶消失,新病灶未見,維持4 周以上;PR:病灶縮小30%以上,并能夠持續4 周以上;SD:病灶未見變化;PD:病灶腫瘤增大25%以上或出現新病灶。ORR=(CR+PR)/總例數×100%。DCR=(CR+PR+SD)/總例數×100%。

1.6 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

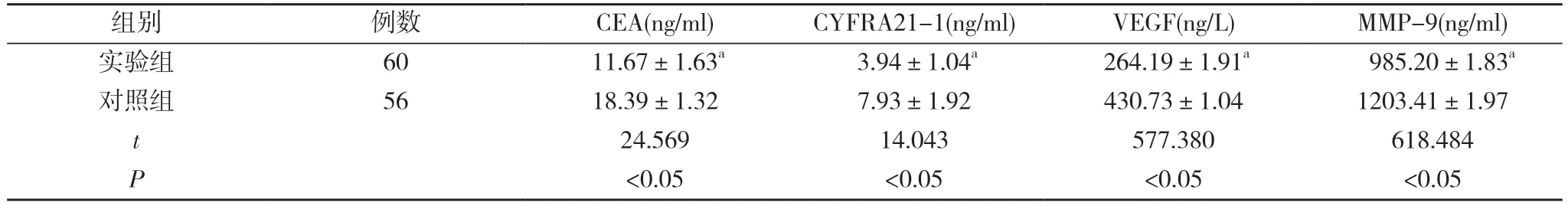

2.1 兩組患者治療后腫瘤標志物水平比較 治療后,實驗組CEA、CYFRA21-1、VEGF、MMP-9 水平均顯著低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者臨床療效比較 實驗組ORR 和DCR 均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者治療后腫瘤標志物水平比較()

表1 兩組患者治療后腫瘤標志物水平比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

表2 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

3 討論

近年來,空氣質量降低,肺部感染的發生率逐漸呈遞增趨勢,初期表現為咳嗽、胸悶,大部分患者認為普通感冒,不易察覺,缺少重視,若出現貧血、高熱情況時已診斷為中晚期,治療效果低,難以痊愈,增加患者心理壓力,生存率降低,危害患者生命安全。非小細胞肺癌生長與遠處轉移需血液供應充足,惡性腫瘤生長迅速,侵襲率與轉移率高,在增殖過程中形成的腫瘤標志物,通過腫瘤細胞的基因表達產生,能夠使機體針對異常的腫瘤反應做出判斷,有效的檢測出腫瘤細胞的存在,并了解腫瘤生長狀態的指標,其中,腫瘤標志物CEA 是存在于腫瘤細胞的胚胎組織和癌組織的一種標志物[4],特異性不高,但能明確顯示非小細胞肺癌的復發風險,若腫瘤細胞異常增殖,患者消化功能亦會受到影響,出現惡心、嘔吐的不良反應,嚴重影響患者的營養狀態,對患者的預后恢復影響嚴重,因此,通過血清CEA>10 ng/ml 時,表示能夠對晚期非小細胞肺癌患者的預后情況進行評估[5]。臨床上治療方案有許多,但都處于研究探索階段,并不能直接應用于臨床中,采取鉑類藥物維持治療的方案,不良反應明顯,臨床療效欠佳,患者免疫功能降低,生存期無法得到延長。因此,臨床上迫切需要找到一種有效且安全的治療手段。通過內鏡技術的發展,部分患者已于早中期發現癌細胞的存在,進行放化療治療,臨床效果顯著,針對非小細胞肺癌的放療和化療敏感性高、早期治療存活率高的臨床特點,選擇鉑類藥物的一線治療方案進行治療的基礎上,給予患者甲磺酸阿帕替尼口服治療,能夠有效達到抗血管生成的目的。

我國自主研發的甲磺酸阿帕替尼于2014 年得到批準上市,該藥物是一種新型的小分子酪氨酸激酶,作用機理為:由于能夠選擇性抑制血管內皮生因子受體酪氨酸激酶活性,抑制纖維母細胞和血小板衍生生長因子受體靶點,與受體結合的信號轉到通路受到隔斷,從而達到抗腫瘤血管生成和降低腫瘤快速生長的目的,本藥品主要通過肝酶進行分解代謝,由糞便排出體外,尿液未見原藥物,說明藥物入血后能夠完全發揮藥效,具有較低的濃度值,安全性好,無顯著毒性,方便服用,患者預后效果好,有效改善患者生活質量,增強患者治療信心。故而早期診斷對患者的治療及預后尤為重要。有研究表明[6],甲磺酸阿帕替尼在胃癌、卵巢癌、乳腺癌、肺癌等實體瘤中均能發揮較高療效,能夠在細胞水平上殺傷癌細胞,以拓撲異構酶作為靶點,甲磺酸阿帕替尼能夠與靶點緊密結合,周期性干擾癌細胞的增值,達到分裂癌細胞的目的,抑制遺傳物質進行復制,并轉移合成蛋白質,造成腫瘤不可逆性損傷,使其失去活性,達到抗癌的作用。甲磺酸阿帕替尼對時間具有較強的依賴性,通過口服治療,其生物利用度達到50%以上。有研究報道[7],甲磺酸阿帕替尼在使用后將出現血常規檢測白細胞降低,中性粒細胞減少,血小板下降的情況,嚴重時患者將會產生高血壓、乏力腹瀉、蛋白尿等不良反應,但發生率極低,不會對患者的生活質量以及預后造成嚴重影響,同時,我國國家藥品監督管理局對甲磺酸阿帕替尼藥物的不斷優化,通過隨訪調查,嚴格控制藥品危害發生率,為非小細胞肺癌患者提高治療決心,保證生活質量。

綜上所述,在鉑類藥物基礎上聯合甲磺酸阿帕替尼治療非小細胞肺癌,能夠進一步提升非小細胞肺癌患者的臨床緩解率與疾病控制率,改善腫瘤標志物水平,值得臨床推廣應用。