針灸配合振動系統對腦癱患兒的影像學評價

陳溪,王春南

(遼寧中醫藥大學,遼寧 沈陽 110032)

腦癱又稱“腦性癱瘓”,是指在出生前與出生之后的大腦發育時期出現因各種外界因素產生非進行性腦損傷的綜合征,亦是直接導致患兒肢體傷殘的主要疾病之一[1-2]。可伴有感知覺異常、行為障礙、智力低下及驚厥等癥,隨著醫學科技水平的高速發展,針對圍產期及可造成腦損傷的新生兒搶救醫療水平亦得到了飛速提升,最大程度的將新生兒死亡率降至最低,但腦損傷后遺癥導致肢體殘疾的現象明顯增加,并逐漸發展為腦癱。小兒腦癱屬于終身性疾病,現如今針對該病,僅能根據患兒殘存的基礎水平,有針對性的規劃康復指標,但尚不能完全治愈。故為了能更有效改善患兒癥狀,應在患兒大腦尚未發育成熟前進行計劃性干預,從而提高生活行為能力與生活質量。

中醫學并沒有“腦癱”這一病名,據其臨床表現分析,屬于“五硬”“五軟”“五遲”的范疇。歷代醫家對本病研究較多,從小兒的智力發育、運動發育、體格發育分別進行了描述和記載。人體可正常走、坐、臥,需依仗框架為骨骼,固定穩定發力為肌肉,可以協調運動控制活動程度為經筋,腎主骨生髓,肝主潤宗筋,脾主肌肉養護,若人體要維持正常的生理活動,需要保證肝、脾、腎三臟最基本的供應養分,若肝、脾、腎三臟虧虛,則會出現骨虛乏髓,經筋失養,肌肉痿廢的情況,因此會出現站立與行走發育遲緩的癥狀,可見本病與肝、脾、腎三臟關系最為密切。針灸可改善腦癱患兒的神經、肌肉組織行為能力,已得到后世醫家充分的認可[3-4]。但臨床應用中針刺的方法、配穴、物理治療、康復治療、作業治療等方法眾多,效果不一。輸原配穴法是在傳統醫學理論的框架下,通過辨證分析提出的治療理念。五輸穴與原穴之間關系經氣灌輸的強弱、大小的變化,原穴在循行上呈向心性運行,從四肢末端向心脈后深入體腔,與臟腑緊密結合,這種循行方式與十二經脈的循行方式完全不同,因原穴是所有臟腑之氣所留所注之地,五輸穴可調節原氣的大小,所出入之深淺。兩者可通過相互搭配,完美的調節經脈之氣、臟腑之氣、氣血之盛衰、功能之盛衰,具有調節腠理,承上啟下,平衡陰陽的功用[5-6]。本研究觀察針刺結合振動系統對腦癱患兒影響學的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2016年3月—2018年5月收入沈陽市兒童醫院康復科住院的90例腦病足月兒,男性患兒50例,女性患兒40例,年齡(1.13±0.28)月,按照隨機數表法隨機分為針刺組、振動組和振針組,每組各30例。針刺組30例,男性患兒18例,女性患兒12例;年齡(1.13±0.41)歲。振動組30例,男性患兒17例,女性患兒13例;年齡(1.35±0.32)歲。振針組30例,男16例,女14例;年齡(1.18±0.34)歲。各組腦癱患兒年齡、性別比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷及納入標準

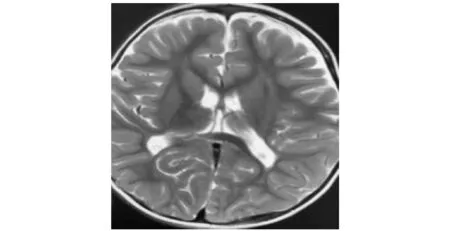

具有確實圍產期缺氧病史,臨床表現以新生兒神經系統出現異常癥狀,出現意識異常、肌張力異常、神經反射異常、有甚者并發神昏驚厥。1)有確切的可直接導致胎兒在胞宮內受到窘迫的異常產科病史,或嚴重的胎兒受胞宮內的窘迫情況(胎心<101次/min,持續4 min以上;羊水Ⅱ度污染等)或在產婦分娩過程中有明確的窒息史[7];2)出生時已確定出現重度窒息,Apgar指標評分<3分/min,甚至嚴重者可達到≤5分/5 min;出生時臍動脈血氣壓強pH≤7[6];3)出生后3 h內出現神經系統異常、持續至24 h以上,出現神志異常如過度興奮、嗜睡、昏迷等癥,肌肉張力也隨之出現明顯升高或降低,原始反射障礙:擁抱反射與吸吮反射明顯減弱或消失,若病情嚴重者便出現神昏、驚厥等重癥,若出現腦干皮質損傷便出現:瞳孔不等大、呼吸節律異常、對光反應遲鈍或消失等癥[8]。4)影像學診斷及超聲學診斷評價:利用影像學呈點狀及條狀高信號,采用MRI檢測皮層與皮層下部分,確認是否伴有硬膜下出血、蛛網膜下腔出血;若沿側腦室外壁出現條帶狀高頻信號,則要進一步確定頂枕葉的深部腦白質部、兩側額葉是否有對稱性或片狀高信號,是否出現腦性水腫,若出現腦實質出血或伴病側腦室擴大,出現大面積腦梗死的情況,在T2W1基底節區、丘腦高信號,內囊后肢信號相對較低,皮層下囊狀的信號消失,T1W1彌漫性腦水腫使深部白質呈普遍信號明顯降低。

1.3 方法

采用1∶1平行隨機單盲、對照的試驗設計方法。按隨機數表法將90例足月患兒隨機分為針刺組、振動組和振針組,每組各30名患兒。

針刺組:取穴太溪,在足踝區,內踝尖與跟腱之間的凹陷處,有脛后動、靜脈分布,平刺10 mm。百會:頭部前發際正中直上5寸處,平刺10 mm。太沖:于足背側,第一、二跖骨結合部之前凹陷處,平刺10 mm。每次針刺15~20 min,每日1次。

振動組:運用德國伽利略振動機械設備,以7~11 Hz低頻振動1 min,休息1 min設定循環,每12個循環便為1次臨床治療,每次治療20 min,每日臨床治療1次。

振刺組:每日進行針刺(同針刺治療組)與振動治療(同振動治療組)1次。

以上各組治療,除振動組每次20 min治療外,其他治療組每次均按照15 min進行治療,每日1次,每周5次,每6個月為1個療程,共治療2個療程。

1.4 頭部MRI影像及超聲檢測

每組腦癱患兒在治療前和接受治療2個療程后。給予10%水合氯醛溶液0.8 mL/kg灌腸保留,等待靜鎮發揮作用后患兒入睡,在沈陽市兒童醫院影像科進行MRI檢測,核磁共振設備(美國GE 3.0T)磁共振掃描儀。90例患兒均進行MRI平掃檢測,常規T1W1軸位及矢狀位,T2W1軸位及矢狀位,DWI彌散成像,此檢測成像對缺血、氧最為敏銳,層厚均為3 mm。

超聲診斷[9-10]:采用德國飛卡立a12超聲,在頻率7~11 MHz下進行測量。新生兒側腦室外側壁至中線距離:正常數值7~11 mm,平均值可為8 mm,若超過11 mm則確定為異常[11-12]。

2 結果

2.1 各組治療前后頭部MRI結果比較

腦癱患兒因常因腦缺氧供血不足出現腦水腫,通過MRI影像學檢查時,常顯示磁共振T1W2成像為腦實質部呈現彌漫高信號提示,而腦水腫常伴隨皮層下白質,腦內側室變狹窄以及腦白質斑點狀與屈曲狀高信號成像。若出現內囊后方支信號出現異常的情況,便有出現蛛網膜下腔出血、腦內側室下方出血、腦溢血,嚴重者甚至出現腦梗死的征兆,臨床以供血區出現高信號成像為腦出血,出現低信號成像則為腦梗死。部分嚴重的腦癱患兒,還可發生基底節和丘腦的病理改度,出現點片狀對稱性T1W1不均勻的高信號成像,臨床以豆狀核或蒼白球、丘腦外側受損所導致。經2個療程治療后,3組患兒出現腦溝及腦內室、蛛網膜下腔顯著變大變廣,旁白質范圍逐漸縮小。腦室內側旁白質出現軟化病灶:成像以T2WI片斑狀高信號出現,腦內室邊緣出現不完全。針刺組腦溝及腦內室出現變大變廣的程度明顯不及其他兩組,腦室旁白質軟化逐漸變小,白質逐漸變多。但尚未出現空洞和多灶性白質軟化。振刺組與針刺組在髓鞘化程度成像上,也明顯優于振動組。結果見圖1~6。

圖1 針刺組頭部的MRI影像(治療前)

圖2 針刺組頭部的MRI影像(2個療程后)

圖3 振動組頭部的MRI影像(治療前)

圖4 振動組頭部的MRI影像(2個療程后)

圖5 振針組頭部的MRI影像(治療前)

圖6 振針組頭部的MRI影像(2個療程后)

2.2 各組治療前后腦室內側超聲結果對比

在各組治療2個療程后,與治療前相對比結果均出現降低,與治療前比較,具有統計學差異(P<0.05),以振針組的測量結果降低最為明顯。振針組和針刺組與振動組治療后比較,具有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。

表1 各組治療前后腦室內側超聲結果對比

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與振動組治療后比較,☆P<0.05

3 結論

腦癱可以利用影像學呈點狀及條狀高信號,采用MRI檢測皮層與皮層下部分,確認是否伴有硬膜下出血、蛛網膜下腔出血[13];若沿側腦室外壁出現條帶狀高頻信號,則要進一步確定頂枕葉的深部腦白質部、兩側額葉是否有對稱性或片狀高信號,是否出現腦性水腫,若出現腦實質出血或伴病側腦室擴大,出現大面積腦梗死的情況,在T2W1基底節區、丘腦高信號,內囊后肢信號相對較低,皮層下囊狀的信號消失,T1W1彌漫性腦水腫使深部白質呈普遍信號明顯降低。

小兒腦癱屬“瘓癥”“五遲”“五軟”等證范疇。本病的病機為先天氣血不足,肝腎虛不養腦,瘀血內阻所致[14-15]。明代《人鏡經》明確指出: “其脊中生髓,上至于腦,下至尾骶,其兩旁附肋骨,每節兩向皆有細絡一道,內連腹中,與心肺系,五臟通。”提出大腦與脊髓神經中樞發出分支形成支配全身的神經網絡,調節控制臟腑功能,這與中醫運行經氣的絡脈通道相吻合[16]。后天稟賦不足,肌肉經筋不養,因脾胃運化無權,導致氣血虧損,尤其在嬰兒時期得不到足夠的濡養,脾胃為后天之本,氣血生化之源,若脾胃不能運化,氣血不能提供濡養,肌肉經筋生長匱乏,也是發病的重要原因之一[17-18]。現如今針對此疾病,僅能根據患兒殘存的基礎水平,有針對性的規劃康復指標,但都不能完全治愈患兒。

經過臨床試證明,針灸可改善腦癱患兒的神經、肌肉組織行為能力。使用輸原配穴法在傳統醫學理論的框架下,驗證了針灸可有效改善腦癱患兒各項神經、肌肉組織,最后使用頭部MRI分別患兒進行了結果檢測,結果表明針刺配合振動治療可明顯改善腦內室、蛛網膜下腔、腦室內側旁白質、髓鞘等實質性的改變。故為尋求更有效改善患兒康復治療治愈能力,應在患兒大腦尚未發育成熟前進行針刺與振動性療法進行干預,從而提高生活行為能力與生活質量。