非物質文化遺產的法律保護以通道侗族自治縣為例

向玥

通道侗族自治縣非物質文化遺產保護

通道侗族自治縣(以下簡稱通道)位于湖南省的西南邊,處于湖南、廣西、貴州三省交界處,全縣總面積2239平方公里,總人口24.17萬,有侗、漢、苗、瑤等24個民族,少數民族人口占88.1%,其中侗族人口占77.9%,是湖南省成立最早的少數民族自治縣。

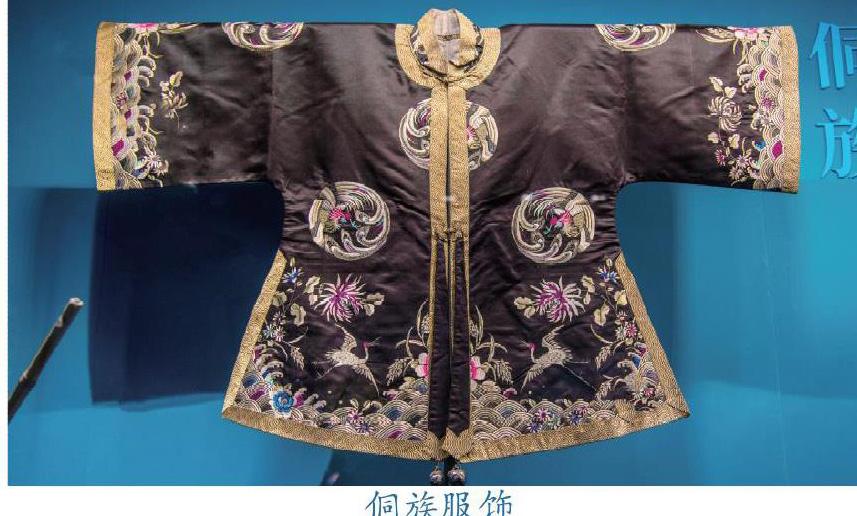

通道縣文化底蘊豐厚,其中侗族語言、侗族服飾、侗族大歌、獨特飲食等13個方面習俗保存十分完整,具有獨特的民族風情。目前,有侗族蘆笙、侗錦織造技藝、侗戲等國家級“非遺”保護項目3項,侗族大歌、喉路歌等省級保護項目5項。以粟田梅為代表的國家級非物質文化遺產傳承人3人,以吳念姬為代表的省級非物質文化遺產傳承人6人。通道縣經過多年在“非遺”傳承和保護方面的努力于2011年被文化部授予國家級非物質文化遺產生產性保護示范基地。

侗族蘆笙侗族服飾

近年來,通道縣委縣政府非常重視“非遺”傳承和保護工作,成立了通道縣非物質文化遺產保護工作領導小組、非物質文化遺產保護中心和通道縣侗錦研究所等一系列的非物質文化遺產傳承和保護機構,為非物質文化遺產的傳承和保護工作提供了強有力的組織保障。2005年,通道縣人大以立法形式頒布實施《通道侗族自治縣侗文化原生態保護工作決定》,將侗族蘆笙、侗錦織造技藝和侗戲等一批具有代表性的非物質文化遺產列為重點保護對象。2009年,通道縣人民政府辦公室又印發了《通道縣非物質文化遺產項目代表性傳承人認定、推薦與管理暫行辦法》,并正式頒布實施,這是通道縣強化非物質文化遺產保護的重要措施。這一措施的頒布對通道非物質文化遺產有效的傳承和保護起到關鍵的作用,為非物質文化遺產項目傳承人開展相關傳習活動和創新開發,提供了法律保障。

近年來,通道縣為有效宣傳本地具有民族特色的非遺產品和活動,采取“走出去、迎進來”的策略,先后參加了國內外一系列的“非遺”文化活動,在各類比賽中獲得佳績,比如,大型侗族原生態歌舞節目《哆嘎哆吔》和侗族花歌節目《臺也鳥》,分別獲得湖南省第二屆藝術節田漢新劇目獎、第五屆“三湘群星獎”銀獎。充分展示了通道非遺項目獨具特色的魅力,有效地宣傳了非遺項目。緊緊圍繞打造“全國蘆笙文化藝術之鄉”的目標,通道侗族自治縣非常重視對侗族蘆笙的保護和傳承。每年由縣政府主辦的“中國通道蘆笙文化藝術節”已舉辦了十屆,吸引了幾十萬游客,既有效傳承非遺文化,又促進當地經濟的發展,獲得了社會各界的一致好評。還定期舉行民俗表演活動,多次開展了“迎新春,歡樂侗鄉看侗戲”、蘆笙節、巖飯節等多種形式的民間文藝匯演。全力打造中國侗族文化節——大戊梁歌會、四里鑼鼓節、月地瓦等民間藝術精品,有力地推動了民族文化的研究和挖掘工作。

2003年,由通道縣政府組織有關部門組成專門的隊伍,對通道侗族優秀的少數民族文化開始進行全面系統的搶救、挖掘和整理。近年來出版了《通道侗族自治縣民族志》《中國湖南通道侗族文化遺產集成》《中國侗族歌謠故事精選》《侗族和諧文化探源》《侗族節俗文化》《獨坡八寨志》等書籍,2014年,由通道縣文化部門牽頭編撰的《通道文化遺產圖典》正式出版發行,全面系統地介紹了通道的非物質文化遺產所取得的成果,得到了廣大專家們的一致肯定。同時還開展了“非遺進課堂”等活動,為此專門編寫了《民族文化知識手冊》等鄉土教材。與此同時,通道縣還在侗族群眾居住比較集中的鄉鎮中、小學開設蘆笙、侗錦、侗戲、侗歌等民族文化課外活動興趣班,實行侗語、漢語、英語三語教學。通道中小學生課外語言培訓學校在課程設置上融入侗族非遺文化的元素,有效促進了非物質文化遺產的傳承與保護。

自《通道縣非物質文化遺產項目代表性傳承人認定、推薦與管理暫行辦法》頒布實施以來,通道縣文化部門以組織“5. 18 國際博物館日”“ 中國文化遺產日”等活動為載體,利用線上宣傳媒介和線下的傳統宣傳方式等形式開展非物質文化遺產宣傳活動,提高了廣大民眾對非物質文化遺產保護的認識,收到了一定的預期效果。據不完全統計,通道縣在2018年至2019年期間共舉辦培訓班30次、參加培訓學習近千人、印發宣傳單6萬份、舉辦報刊專版5期、期刊專版7期、 宣傳發行7萬余份、民族歌舞匯演展演 32 場次。積極參加在省里和市里舉辦全國文化遺產日活動,通道縣組織非物質文化遺產項目和傳承人及非遺產項目表演隊伍近幾百人參加了活動,獲得省市領導、相關專家學者及廣大群眾的一致好評,為非遺的宣傳工作摸索到一條可復制的道路。

通道非遺傳承和保護工作問題

縣委縣政府想通過立法的手段來保護非遺,但現實中對《條例》等有關非遺保護的法律法規落實不夠到位,本地優秀非物質文化遺產的宣傳、教育、普及還不夠,各級各部門和廣大群眾知曉率還有待進一步提高,保護意識還有待增強,對非物質文化遺產保護還未形成自覺行動。政府還需要花大力氣積極引導,使保護政策真正落地,使本地非遺得到有效的傳承、保護和宣傳。

據筆者多次深入侗族地區調研發現,政府對非遺傳承的經費投入仍然較少,表現在基本的設施設備得不到保障,民間真正熱愛非遺傳承工作的群眾得不到一定的經費支持,使非物質文化遺產保護、研究、發掘、整理工作的范圍、深度受到影響,很多項目瀕臨失傳卻難以進行深入調查、 挖掘、記載和傳承。

通道縣雖然已成立非物質文化遺產保護中心,但從事保護和研究工作的專業干部和專家級人才嚴重缺乏,工作人員缺乏學習和培訓,對非物質文化遺產的研究和保護難以深入和專業開展。

侗族家織布印染紋飾

受到現代文明、生活壓力等多方面的影響,人們價值觀念發生轉變,年輕人對傳統民族文化的傳承觀念逐步發生變化,民族民間文化傳承人也越來越少;非物質文化遺產保護缺乏規范的傳承體系,傳承保護缺乏長遠規劃和強有力的措施,使保護工作的可持續發展受到很大阻礙,一些傳統技藝面臨滅絕。

通道非物質文化遺產法律保護

知識產權法的產生與科學技術、經濟、文化的發展有著密不可分的聯系,20世紀以來,知識產權法在全世界逐漸走向成熟,并在各國法律體系中扮演著重要的角色。其中,專利法、商標法、著作權法是傳統知識產權的三大基本制度,可以在保護世界非物質文化遺產的發展中扮演重要角色,隨著反不正當競爭法律制度的創設,一些不被傳統知識產權法律保護的客體能夠獲得必要的保護,這對于非物質文化遺產的知識產權保護具有重要意義。同時隨著互聯網時代的發展,域名的價值越來越受到重視,其已經成為一種新型的權利形態即域名權而受到知識產權的保護,在探討知識產權保護非物質文化遺產時,應將域名權考慮在內。例如,通道的歐瑞凡創建自己的公司,長期組織織娘進行侗錦的織造,長期生產侗錦,注冊了“通道侗族自治縣呀啰耶侗錦織藝發展有限公司”,致力于侗錦織造技藝這一非物質文化遺產的生產和保護。那么,她的公司及其產品就可以充分利用商標權、專利權、商業字號權、商業秘密等來保護應有權益。

行政法是非物質文化遺產保護的重要手段之一,行政法能以其特有的懲罰性、強制性、精準性打擊各種破壞非物質文化遺產的行為,維護侗族非物質文化遺產的生產環境,保護其相關權利主體的各種合法權益。行政法的功能是規范和調整國家行政管理行為,約束和保障國家行政權力的行使,侗族非物質文化遺產的行政法保護不僅僅是私權的要求,也是公權要求。而對國家行政權力的調整,是行政法一個重要功能。所以對侗族非物質文化遺產的行政法保護是必不可少的。政府在保護非遺傳承方面應該起到主導作用,起到統籌和具體分工的作用,在非遺的傳承和保護過程中涉及到行政制度和行政行為,所以非遺的保護離不開行政法。

非物質文化遺產包含公共利益和私人利益兩方面的利益,僅憑知識產權法等私法不能給非遺的傳承和保護提供全面充分的法律保護,需要行政法等公法為其提供保護。我國憲法第22條第2款規定國家有對各類重要歷史文化遺產進行管理和保護義務,行政法作為憲法的下位法,不僅要保證憲法的實施、維護憲法權威,更要發揮其能動性,積極履行保護非遺的責任和義務。

我國締結參加的《保護非物質文化遺產公約》第13條明確規定了每一位締約成員國應盡責任,即成員國有這個責任和義務運用各類科技、法律、經濟等措施確保各成員國內的非遺得到充分傳承和保護,我國2011年出臺的《非物質文化遺產法》明確了各級行政機關在非遺保護中承擔的責任和所起作用。

非物質文化遺產能夠得到有效傳承和保護,這需要政府重視、立法到位、公眾參與等多方合力,而不是一蹴而就,需要長期的投入、關注。在傳承和保護的過程中應發揮各級各類學生的作用,讓非遺文化在他們心中生根發芽。

基金項目:2019年度湖南省哲學社會科學基金西部項目“侗錦織造技藝傳承的知識產權保護研究”(19YBX010)。

作者單位:懷化學院