中美貿易摩擦對中國短期綜合影響:基于投入占用產出局部閉模型的研究

蔣茂榮,孔亦舒,夏 炎,范 英

(1.國家發展和改革委員會能源研究所,北京 100038;2.中國科學院大學公共政策與管理學院,北京 100049;3.中國科學院科技戰略咨詢研究院,北京 100190;4.中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所,北京 100038;5.北京航空航天大學經濟管理學院,北京 100191)

1 引言

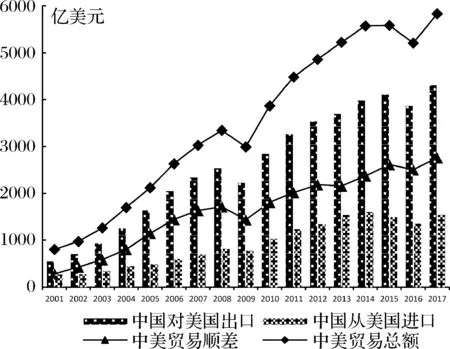

作為世界最重要的兩大經濟體,中美兩國的經貿往來和摩擦在很大程度上影響著世界經濟的走向。近年來,依托自身比較優勢,中美雙邊貿易發展迅速。中國海關總署統計數據顯示,2001年至2017年,中國對美國的出口貨物貿易總額由805.72億美元增長至5836.97億美元,增長了7.24倍,其中出口額上升了7.91倍,進口額增長了5.87倍(見圖1)。

圖1 2001-2017年中美兩國雙邊貿易額情況

2017年,中國已是美國最大貿易伙伴,美國也超過歐盟成為中國的第一大出口國,中國商務部預計照此趨勢預計雙邊貿易額還將持續增加,到2024年雙邊貿易總額將超過1萬億美元[1]。中美貿易的迅速增長很大程度上得益于中美之間貿易的互補性,美國的大豆、手機、汽車越來越多地出現在中國消費者生活中,而中國的服裝、家具、小家電已成為美國民眾生活不可缺少的一部分。聯合國商品貿易數據庫統計顯示,2016年中國對美出口主要是機械設備類商品(44.80%)和紡織類商品(16.78%),美國對華出口主要是交通和電子類商品(30.00%)和農產品(16.49%)。兩國不同的經濟發展模式以及全球化背景下的產業轉移都對中美貿易的發展起到了巨大的推動作用,中美逐漸形成了相互依存、相互補充的經貿關系格局。

在中美貿易額快速提升的同時,中美雙邊貿易順差也在不斷擴大,從2001年的281.38億美元上漲至2017年的2758.12億美元。2018年4月美國商務部單方面依據“301貿易調查”,宣布針對中國制造業商品為主的約500億美元共1333種商品征收25%進口關稅;9月宣布將征稅范圍擴大至農業、紡織業、木材加工與家具制造業等行業,加征關稅稅率為10%,涉稅總額約2000億美元。2019年5月8日,美國貿易代表辦公室(USTR)發布聲明,宣布美方將于5月10日起將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%。美國一再擴大對自華進口商品征稅的范圍和提高稅率的舉措必將打破當前中美雙邊貿易格局,可預見的是中國對美商品出口面臨較大下降壓力,這將對中國經濟、就業以及重點產業發展帶來一定的沖擊。在短期來看,出口下降帶來的短期沖擊影響將通過部門間基于生產分配的“投入-產出”關聯傳遞至產業鏈上下游部門;從中長期來看,為應對外部經濟環境變化,部門內部將通過改變投資行為來調整生產模式,同時居民也會相應調整消費行為,出口的下降通過部門投資和居民消費的關聯關系將進一步擴大對宏觀經濟的影響。準確刻畫上述影響,對于評估本輪貿易摩擦的沖擊乃至全球貿易格局至關重要。本文重點關注了不同情景下,貿易摩擦對中國宏觀經濟的短期影響及其傳導機理,通過構建投入占用產出局部閉模型,將出口、消費和投資之間的內在聯系考慮到綜合影響當中,測算本輪中美貿易摩擦所帶來的對重點行業沖擊、宏觀經濟和就業的綜合影響。

全球貿易中,為穩定本國市場,保護本國商品生產企業的競爭力,削弱進口商品價格優勢,進口國通過反傾銷和反補貼措施對進口商品施加關稅壁壘,此舉常引發雙邊貿易摩擦甚至貿易戰[2]。自加入世界貿易組織(WTO)以來,中國以更為積極開放的態度和姿態融入全球經濟網絡,2017年,中國在全球貨物貿易進口和出口總額中所占比重分別達到10.2%和12.8%,是120多個國家和地區的主要貿易伙伴[3]。中國為全球企業和居民提供了物美價優的商品,但也因此成為全球遭受貿易反傾銷和反補貼調查最多的國家[4],“雙反”調查涉及鋼鐵產品、化學品、新能源設備等多種商品,僅2017年中國受到來自21個國家(地區)的貿易調查共計75起,涉及金額高達110億美元[5-6]。

需要特別注意的是,中美之間的貿易摩擦因雙邊貿易總額大、行業涉及范圍廣等因素受到各界密切關注。中美貿易摩擦問題由來已久,2001年以來中美之間因知識產權、市場準入、鋼鐵、輪胎以及潔能源等問題多次引發貿易摩擦。2017年喬治·索羅斯[7]表示當前貿易形勢下中美貿易戰不可避免;前IMF副總裁朱民[8]也指出,為應對美國國內制造業空心化、產能過剩、投資下滑等挑戰,特朗普必將通過發動貿易戰的形式化解和轉移注意力。美國政府發出擬對華額外征收進口關稅公告之時,匯豐銀行(HSBC)[9]就曾預測中美雙邊貿易將銳減,雙方均損失慘重;摩根士丹利(MS)[10]在15%、30%、45%三種稅率情景下,預測中國對美國的出口將會分別下降21%、46%、72%,中國總出口對應下降的幅度分別約為4%、8%、13%。田開蘭等[11]等通過計算中美大類商品進出口需求彈性,指出若美國全面開征45%的關稅,中國總出口將在2015年基礎上下降8.66%,引致就業下降866萬人。同時,該文預測美國發起的單邊貿易保護手段也將導致歐盟、加拿大、墨西哥、韓國、日本等其他與兩國貿易緊密相關的主要經濟體遭受損失。

長期以來,學界關于中美貿易摩擦的相關研究集中在貿易核算方法、摩擦產生的原因及影響以及中國需采取的應對措施等方面。核算方法方面,劉遵義等[12]提出對外貿易總額不能完全反映貿易實情,貿易出口增加值才是衡量國際貿易關系更為真實的指標,準確計算和區分出口商品的國內增加值和國外增加值是研究中國出口特點和透視中美貿易摩擦的基礎。施炳展[13]從貿易空間的角度分析中美貿易失衡,利用分解模型發現中國對美國貿易雖然存在數量順差,但廣度與價格則存在逆差。程大中等[14]則認為生產要素國際轉移和價格差異是中美貿易發展的重要隱含條件和前提,雙邊貿易摩擦根本原因在于兩國生產要素的錯配。

在貿易摩擦產生的原因及影響方面,學者認為經濟低迷時期的國家更容易發起貿易反制[15],貿易摩擦將在一定程度上帶來貿易破壞、貿易轉向、貿易偏轉和貿易抑制[16-17];在中國應對貿易摩擦所需采取措施的研究中,于鐵流和李秉祥[18]認為中國應繼續深化市場經濟導向的體制改革,采取諸如自動出口限制、擴大對美直接投資等更有效的對策來應對中美貿易摩擦。尹翔碩[19]在測算中美貿易摩擦對雙方經濟、福利和發展的影響后發現,在中國具有比較優勢的出口領域,貿易摩擦會影響中國個別產業的就業,但同時會促使產業升級,而在技術知識和中國沒有優勢的領域,中國受到的負面影響更大、更復雜,應更加積極的防范和應對。余振等[20]認為調整行業全球價值鏈參與度是解決貿易摩擦的關鍵,中國參與全球價值鏈重構對其自身遭遇的貿易摩擦有“催化劑效應”和“潤滑劑效應”。對于此龍小寧等[21]也持有類似態度,其認為提高出口產品質量、增加出口新產品種類是中國自身跳出美方制裁的可靠途徑。

上述文獻的研究均是建立在穩定的經濟系統之中,即貿易不影響消費和投資,未能明確回答出口下降對各部門產業布局和居民部門消費行為沖擊,可見相關計算結果一定程度上將低估貿易摩擦給國民經濟系統帶來的綜合影響。另外,在國內“去產能”大背景下,中國如何以此次貿易戰為契機,落實《中國制造2025》戰略中的積極發展新興信息和通訊技術制造和服務產業(ICT)政策,穩定并提升國際貿易地位,值得更深入的研究和討論。

本文從投入占用產出視角出發,結合計量經濟學方法,在考慮貿易對消費和投資影響的基礎上,提出了消費和投資局部內生化的投入占用產出模型。同時,考慮到城鎮和農村居民消費行為的差異性,新模型進一步將居民區分為農村居民和城鎮居民。文章利用不完全替代進口需求模型測算美國征收25%關稅情況下中國各部門對美商品出口的下降幅度,進一步結合投入占用產出新模型估計了中美雙邊貿易摩擦對我國經濟和就業帶來的短期綜合影響,并提出相應的產業發展策略和貿易應對策略。

2 模型與方法

2.1 不完全替代進口需求模型

為測算進口國提升關稅導致的出口國商品出口變化幅度,對出口需求價格彈性的刻畫尤為重要。不完全替代進口需求模型假定進口商品不能完全替代國內商品,且一國的進口需求可以被居民收入和商品相對價格解釋,并通過計量經濟學原理刻畫出口國商品出口彈性[21]。模型需要滿足以下條件:首先,短期內進口國稅率提升,出口國對所出口的商品價格具有黏性,即商品的出口價格不變。出口國出口額的變化幅度與出口量的降幅一致。其次,出口需求函數中價格是外生變量,這意味著出口供給的價格彈性足夠大,即便在供給函數變動的情況下,需求函數能保持穩定。另外,中國的剩余勞動力基本能夠保證在某一價格下供給足夠數量的產品,這也一定程度上確保了商品供給的穩定。

本文構建的不完全替代進口需求模型,假設有“國1”和“國2”兩個經濟體,“國2”對“國1”的進口需求即“國1”對“國2”的出口。進一步,“國2”的進口需求(“國1”出口需求)可以表示成“國2”國民預算約束、進口商品價格和國內商品價格的函數:

(1)

(2)

(3)

在實際中,根據居民消費理論,進口國居民需求決策并不是以當期效用最大化為目標,其往往會追求長期或者一生效用最大化,在此約束下居民會將一生收入進行“合理分配”(如:調整消費行為)以達到效用最大。另一方面,任意時期商品出口需求不僅與當期進口國居民收入和本國價格等內生變量息息相關,還將與存續時期收入和價格、國際貿易環境、成本調整等外部因素相關。綜合兩方面因素,商品出口需求務必考慮進口國居民收入和商品價格的時滯效應,早期的模型改進主要利用多項式分布滯后模型(PDL),通過設定幾何衰減的彈性滯后形式來定義貿易過程中時滯效應,該模型在研究自變量對因變量的時滯效應具有獨特優勢[22-23]。學者對于不完全替代進口需求模型關于時滯效應的改進中存在對于時滯形式的強制性假定,存在忽略價格和收入對出口需求影響不同步的問題,這往往使得彈性估計結果與現實存在一定的誤差。

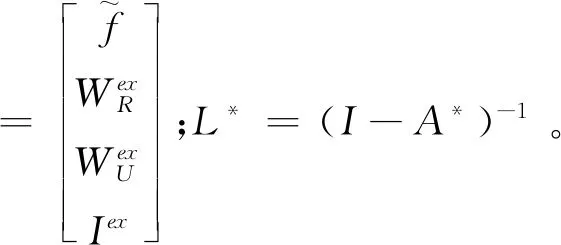

本文在分別考慮了商品價格和居民收入變化對出口需求影響的時滯效應前提下,對于貿易往來中出口需求價格彈性和收入彈性的刻畫在貿易不完全替代進口需求模型框架下進行,新擴展構建雙PDLs模型設定如下:

(4)

(5)

2.2 投資和消費局部內生化的投入占用產出模型

對外貿易的發展與消費和投資需求有著緊密的聯系:一方面,一國的出口取決于國外生產與消費的結構和規模;另一方面,也與本國的生產結構、投資和消費行為有關。上節我們已經刻畫了相對收入變動對國家間進出口的變動影響,本節我們將建模討論出口變動對出口國的短期綜合影響。

投入占用產出模型因其部門結構化的特點,能夠精準地刻畫出當期各部門投入和產出的密切聯系,并已在宏觀經濟影響[25]、產業經濟測算[26]、區域協同創新[27]、基礎設施建設投資[28]、居民消費[29]、能源環境[30]等領域得以廣泛運用。利用模型行向平衡關系,投入占用產出模型可清晰地展現需求側中消費、投資、進出口的變動對經濟各部門的拉動作用,這使得其成為了研究宏觀經濟和貿易相關問題的有力工具。隨著經濟理論的延伸和實證的應用,傳統投入占用產出模型中最終需求部分外生設定對模型的運用范圍和推廣帶來了一定的阻礙,因此各國學者在此模型基礎上進行了擴展和改進。前人學者大多關注部門生產與居民消費之間的內生連接網絡,以居民消費作為突破點構建基于消費內生化的投入占用產出局部閉模型。我們注意到,從宏觀視角來看,社會經濟網絡可以看作集生產、分配、消費和再分配于一體的綜合動態系統,其中生產要素的再分配過程在傳統投入占用產出模型中不能得到準確體現,具體表現為:單國投入占用產出模型將固定資本形成以外生變量的形式在最終需求部分中體現,模型中各部門為了擴大再生產所進行的固定資產投資行為和過程沒有得到體現。相較于傳統投入占用產出模型,本文將以“部門生產-居民消費-固定資產投資”為紐帶,對新增部門固定資產投資和區分城鄉的居民消費模式進行了內生化,更全面地詮釋部門間相互聯結關系,進而更為準確地描述貿易摩擦帶來的綜合影響。

對于各產業部門而言,當勞動供給和產出率不變、資本和勞動的相對價格不變時,均衡狀態下的投資將等于折舊,即維持現有資本存量必需的支出,而凈投資將等于零。但,當部門面對來自國內外商品市場和生產要素市場變動(即產出需求和資本價格變動)時,往往會選擇改變生產規模,調整其在社會經濟網絡中位置和狀態,其調整擴大再生產的過程關鍵即為提前調整固定資產投資行為(下文將此稱為固定資產投資)。本文研究的是貿易摩擦給中國帶來沖擊影響,可見面對可能存在的貿易出口銳減情況,各部門將會提前布局未來固定資產投資行為,利用傳統投入占用產出模型并進一步內生刻畫部門投資行為將能夠較好刻畫貿易摩擦帶來的綜合影響。

根據定義[31],部門固定資產投資包括資金籌集、投資決策、投資實施等部分。資金籌集包括內籌和外籌兩個方面,資金內籌主要為先期生產和投資所實現的利潤和以貨幣形態存在的折舊價值,資金外籌主要指運用各種融資方式籌集的資金;投資決策體現部門根據自身發展需要,在固定資產投資過程中對于資金的流向與分配,以及建設方案的確定;投資實施則是固定資產投資過程中將貨幣形態投資轉化為物質要素,并投入建設,最終形成固定資產的過程,涉及工程設計、施工建設和竣工驗收等部分。根據上述部門固定資產投資行為的定義,對應投入占用產出理論,可以明晰部門固定資產投資活動:部門固定資產投資的資金籌集來源于部門內部的營業盈余及外部融資(如銀行借貸、政府補貼),用以購買設備和新建廠房等活動以進行擴大再生產。上述所涉及的資金流轉、生產資料有效配置以及固定資本形成的整個投資過程,是模型內生刻畫部門固定資產投資行為的關鍵。

對居民部門而言,收入模式和消費行為的刻畫中須體現居民初次分配和再分配過程,即當期付出勞動所獲得報酬為內生收入,當期收入變化所帶動對各部門商品需求為內生消費,收入中非勞動所得以及消費中由非當期收入引致的消費均需要進行外生刻畫。與此同時,需要注意的是中國長期城鄉二元結構使得城鄉居民的收入和消費模式存在較大差異。文中新模型中居民部門將被進一步區分為農村和城鎮居民。

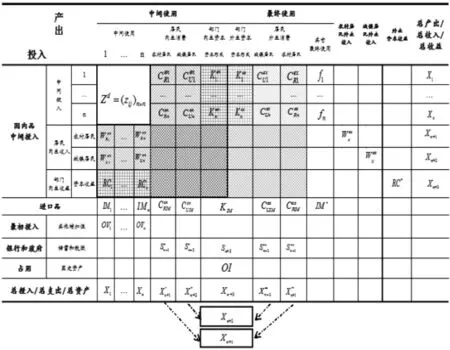

本文新模型中,消費內生化和投資部分內生化部分分別利用了計量經濟學中狀態空間模型和多項式分布滯后模型,刻畫當期收入與當期消費的關系,以及固定資產投資的滯后期和資本形成規模。新構建的基于投資和消費局部內生化投入占用產出局部閉模型見表1。

在新構建的投入占用產出局部閉模型中,考慮到社會經濟系統中當期“生產-消費-投資”的密切聯系,新模型內生刻畫了部門固定資產投資行為和居民消費行為,新增三行三列分別對應部門投資行為中資本收益與資本形成、農村居民和城鎮的居民收入與支出。

新模型在對部門投資行為刻畫中,定義當期固定資產投資活動中資本收益(包括自身營業盈余)為內生投資,即資金來源。當期投資所引致形成固定資產為內生資本形成,由貨幣形態投資轉化為固定資產,即資金去向。投資行為中當期的資金結余再次流入資本市場,部門投資行為中資金結余的正負表示部門此過程中在資本市場上的借貸活動。新模型中固定資產投資刻畫中,行向為資本收益RC,其值來源于增加值中部門營業盈余部分,表示當期部門在生產和投資過程中資本投入所帶來的資本收益。RC*為部門非當期資本收益,在實際數據處理中作為平衡項存在[32]。列向為部門資本存量積累過程,表中Ken為內生固定資本形成,是當年內生投資引致形成的固定資本,其值從原表中固定資本形成中扣除,計算中等于當期固定資產投資乘以當期資本形成率再乘以社會投資矩陣;原表中固定資本形成扣除后剩余部分作為外生資本形成Kex,其含義為前期固定資產投資所引致的資本形成;當期固定資產投資所未能形成固定資本的部分將以儲蓄的形式回流至儲蓄賬戶;當期所形成固定資本K與前期占用的資本存量OI之和為期末資本存量,即期末總資產Xn+3。

表1 基于消費和投資局部內生化投入占用產出局部閉模型

新模型在農村、城鎮居民消費行為刻畫中,當期付出勞動所獲得的工資性所得和經營性所得為內生收入Wen,具體計算中從增加值中勞動者報酬中扣除,總收入中財產性所得和轉移性所得作為外生收入Wex刻畫入表;當期收入引致的消費為內生消費Cen,總消費中非當期收入引致的部分為外生消費刻畫入表。另外居民還需要對收入付出個人所得稅,其剩余資金將以儲蓄的形式流入金融機構,這兩部分將以儲蓄和個人所得稅S的形式刻畫,模型數據處理該項為平衡項。新模型對區分城鄉的居民部門收入和消費模式刻畫詳見蔣茂榮等[28],在此不做贅述。

另外,新模型行向新增銀行和政府,以體現居民和部門在再分配過程中所涉及與資本市場和政府部門的交互活動(儲蓄和稅賦)。對于各部門而言,不僅需要考慮生產活動過程中對居民部門支付勞動者報酬、自身固定資產折舊,還需考慮擴大再生產投資行為中與其他部門、銀行、政府之間的關聯,即各部門固定資產投資行為伊始不僅可以利用自身營業盈余進行擴大再生產,還可以從金融儲蓄部門融資貸款。同時,部門對土地、房產、車船、設備等的占用需以稅收(如生產稅、財產稅)的形式與政府關聯。最后,在整個投資行為末期,部門需將結余資金以存款的形式匯入金融儲蓄部門。對于居民而言,從起初開始在各個部門中付出勞動力從而獲得報酬收入,收入的變化帶動消費的變動,期末可將剩余資金存入金融儲蓄部門。同時,模型中新增固定資產占用賬戶,以體現資本存量在生產和投資過程中資本作為生產資料的作用。

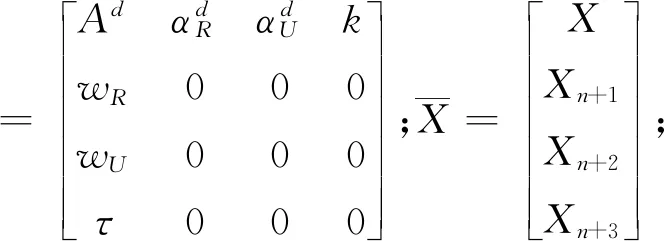

需要說明的是,新模型居民部門之間收入與消費行為在模型內部“公共管理和社會組織”、“衛生、社會保障和社會福利業”等部門已有刻畫,部門間固定資產投資行為、部門投資與居民之間的關系在上文已重點呈現,因此在新模型中中間流量矩陣中新增三行三列交叉部分置零。至此,表1新模型行向平衡可以得到如下等式關系:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

即:

(11)

其中:

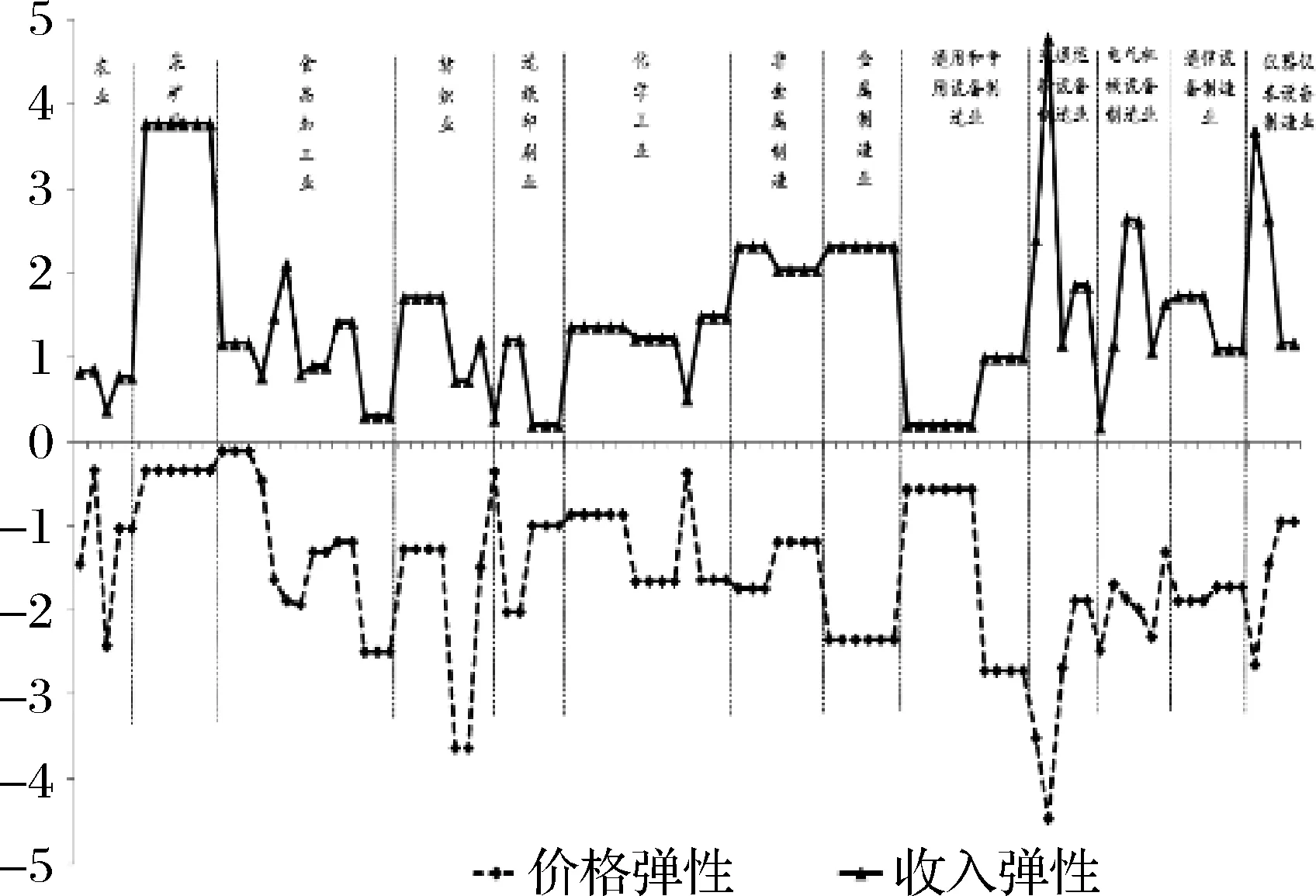

根據上述基于投資和消費部分內生化的投入占用產出局部閉模型,最終需求變動所帶來的綜合影響可表述為:

(12)

3 數據來源與處理

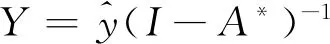

本文在中國國家統計局提供的139部門《2012年中國投入占用產出表》基礎上,新增農村居民、城鎮居民和固定資產投資三個內生部門,將投入占用產出表調整至45部門,詳見表2。

固定資產投資數據來源于國家統計局《2012年中國統計年鑒》中的全社會分行業固定資產投資,固定資本形成數據來自2012年中國投入占用產出表固定資本形成部分。非競爭型投入占用產出表調整過程中的進口部分,按照進口占國內總需求的比例從中間投入和最終需求中拆分。就業數據主要來自《2015年中國統計年鑒》和《2013年中國經濟普查年鑒》。就業數據主要來自《2015年中國統計年鑒》和《2013年中國經濟普查年鑒》。農村居民和城鎮居民分行業收入主要來源于《中國統計年鑒》、《中國農業統計年鑒》、《中國工業統計年鑒》、《民營經濟發展報告》等。

表2 投入占用產出表部門編號及名稱對應表

考慮到中國對美國出口的商品結構與出口到其他國家的商品結構不同,本文將中國出口拆分為對美商品出口和對其他國家的商品出口兩個部分。中國出口彈性計算中用到的中美貿易數據來自于美國國際貿易委員會USITC數據庫,并基于中國國家統計局《商品名稱及編碼協調制度》的商品分類與投入占用產出表的部門對應表,分類匯總成與投入占用產出表部門分類一致的進出口數據;美國居民收入數據采用美國GDP代替,數據來源為美國經濟分析局BEA數據庫;相對價格數據來自美國經濟分析局BEA數據庫,其中,中國出口價格用中國商品統計的進口價格指數表示,美國國內價格則采用消費者物價指數。對上述價格數據剔除通貨膨脹,時序范圍選取1996年第一季度至2017年第四季度,價格數據選取2005年Q1等于100。

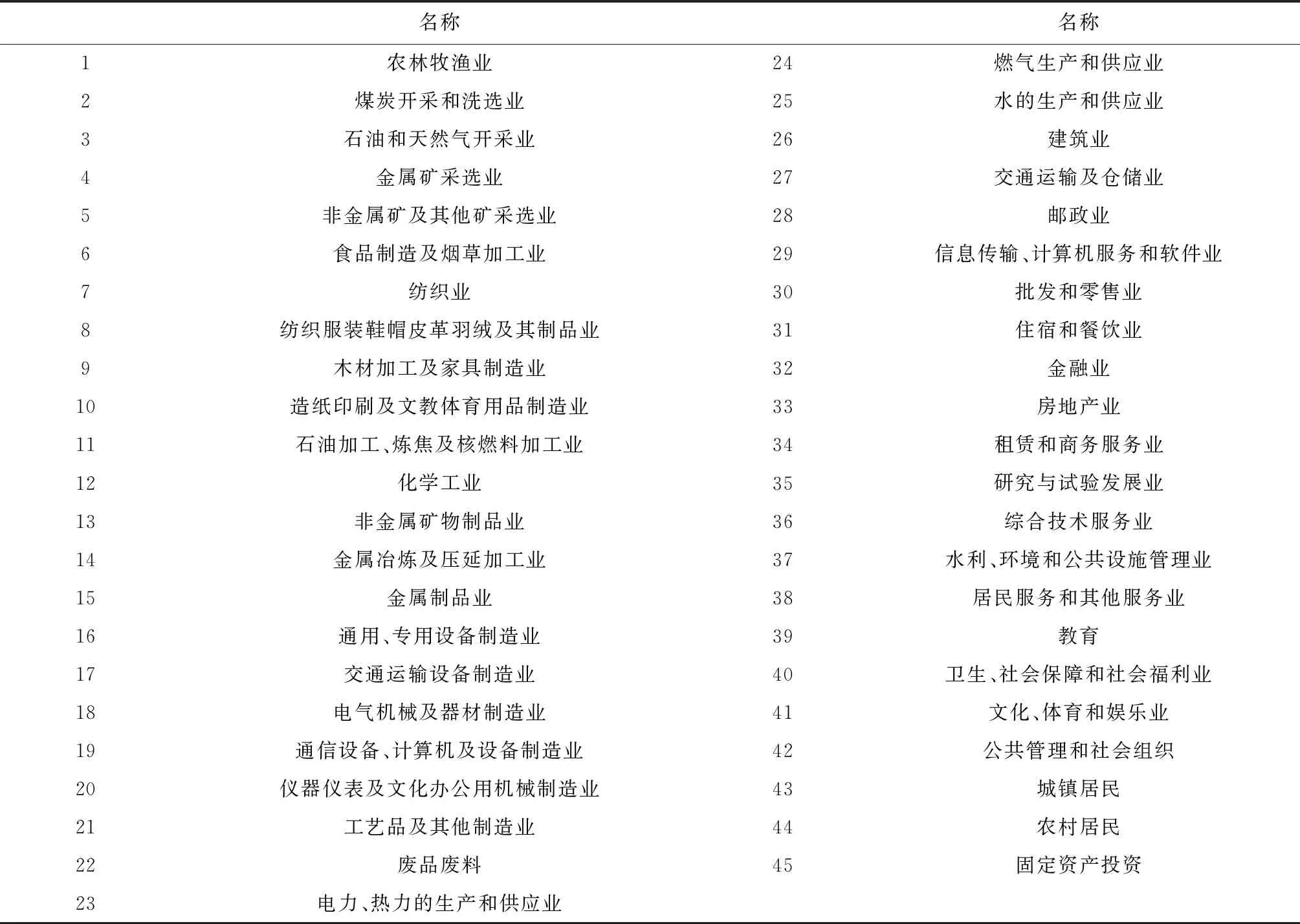

利用不完全替代進口需求模型,本文關于中美貿易當期主要商品出口價格和收入彈性估計結果如圖2所示。

圖2 美國從中國進口主要部門商品價格彈性與收入彈性

前人學者關于商品出口需求彈性研究中,姚枝仲等[22]研究發現美國從中國進口商品價格彈性范圍在[-1.24, -0.06],收入彈性范圍在[-0.28, 4.95] 。田開蘭等[11]對中美雙方七大類商品出口需求彈性研究顯示美國從中國進口商品價格彈性范圍為[-1.84,-0.32],收入彈性范圍為[0.71,2.32]。本文測算結果顯示:美國從中國進口商品平均價格彈性為-1.53,平均收入彈性為1.50。具體而言,美國從中國進口價格彈性范圍為[-4.47,-0.11], 收入彈性范圍為[0.19,4.78],其中紡織業(如:紡織制成品)價格彈性和收入彈性均較小;交通運輸設備制造業(如:汽車部件及配件)價格彈性較小,但收入彈性較大;而采礦業(如:礦藏制品)的價格彈性較大,但收入彈性較小。

4 實證分析

通過上述模型搭建和基礎數據處理,進口國關稅變動對出口國商品出口影響,直至對出口國國民經濟系統的綜合沖擊可得以呈現。利用2.1計算的中國商品出口需求價格彈性,測算兩種征稅情景下美國單方面對華提升25%進口關稅引致中國分部門商品出口下降幅度。在S1情景下:根據美方2018年4月公告,對中國出口1333項合計約500億美元商品加征25%的進口關稅;在S2情景下:根據美方2019年5月公告,對中國出口6031項合計約2000億美元商品加征25%的進口關稅。假定在2017年的中美貿易結構下,S1情景涉稅總額達到3140億元,S2情景涉稅總額達到12560億元,詳見表3。

表3 中國分部門涉稅商品對美出口額(億元)

注:文中實證部分采用人民幣為計算單位,換算中美元均按照2018年3月20日美元兌換人民幣匯率為基準,1美元=6.28人民幣。

美國對從華進口品征稅涉及商品種類眾多,但從部門層面看相對集中,涉稅部門主要集中在通用專用設備制造業、通信設備制造業、電氣機械制造業、儀器儀表制造業以及交通運輸制造業等為代表的高新技術制造業。對比S1情景可知,S2情景下制造業仍是主要涉稅部門,同時涉稅商品范圍擴大到農業、紡織業、采礦業等行業。

經計算,在S1情景下,我國對美出口總額減少1153.44億元,在2017年基礎上,對美貨物貿易出口下降4.27%。其中交通運輸設備制造業下降最為嚴重為341.14億元、儀器儀表及其他制造業下降228.21億元、通信設備、計算機及其他電子設備制造業下降213.71億元、電氣機械及器材制造業下降113.14億元,包括通用專用設備制造業、木材加工、金屬冶煉、化學工業在內的制造業合計下降135.16億元。S2情景下,對美出口總額減少4325.33億元,對美貨物貿易出口下降16.03%。具體為儀器儀表及文化辦公用機械制造業下降838.98億元,通信設備、計算機及其他電子設備制造業下降654.88億元,木材加工和家具制造業下降619.56元,電氣機械及器材制造業下降618.13億元,化學工業下降353.70億元,包括農業、紡織、食品加工、金屬冶煉、石油天然氣制品在內的行業合計下降超過1240億元。

基于上述兩種情景下,中國各部門對美出口貿易下降幅度,本文利用2.2小節新構建的模型進一步刻畫了出口下降給中國經濟和就業帶來的短期綜合影響,詳見表4。

表4 貿易摩擦給中國經濟和就業帶來影響

注:文中“就業”指標均為非農就業。限于篇幅,本文選取增加值受影響最大的十個部門進行排序展示,可向作者索取包含各部門的完整影響結果。

測算結果表明,在S1情景下,美國提升進口關稅將導致中國國內增加值損失962.85億元,GDP增速將受此影響下降約0.12%;導致就業下降超過78.62萬人次,總就業量將下降約0.10%。分部門來看,制造業產業鏈受損較為嚴重,其中被列為主要制裁對象的交通運輸設備制造業出口增加值下降額為97.61億元,造成約6.68萬人失業;通信設備、計算機及其他電子設備制造業出口增加值下降額為58.81億元,造成約6.56萬人失業;通用專用設備制造業出口增加值下降額為41.73億元,造成約4.48萬人失業;同時,其產業鏈上下游行業也受到此輪風波沖擊受損嚴重,上游金屬冶煉及壓延加工業出口增加值下降額為65.64億元,同時造成0.97萬人失業;下游產業也受到較大沖擊,其中批發零售業就業出口增加值下降額為83.32億元,就業減少9.69萬人,而作為經濟支撐行業的金融業也受到不同程度沖擊影響,增加值下降56.91億元,就業減少1.45萬人。

在S2情景中美國擴大產品征稅范圍,相對S1情景影響呈現損失范圍擴大、程度加深的現象。此情景中國貿易出口增加值損失3829.85億元,為S1情景的3.98倍,GDP增速預計下降0.46%;導致就業減少331.05萬人,就業下降0.43%。從部門角度來看高新技術制造產業為主要受損行業,通信、交通、電氣、儀器儀表等制造業部門合計增加值損失超過743億元,就業下降超過83.41萬人,其中,通信設備、計算機及其他電子設備制造業增加值損失超過186.10億元,就業下降20.76萬人。新涉稅的木材加工業、紡織業、化學工業等行業受損較為嚴重,以木材加工業為例,增加值下降219.98億元,就業減少28.97萬人。與此同時,類似批發和零售業、金融業等下游行業,雖然對美貨物貿易出口沒有明顯下降,但是通過產業鏈關聯受損依然較大,其中批發和零售業增加值損失超過312.90億元,就業下降36.37萬人。

5 結語

本文基于投入占用產出技術、計量經濟學模型、現代消費理論和新凱恩斯投資理論,構建了消費和投資部分內生化的投入占用產出局部閉模型。新模型的建立能夠在一定程度上解釋了經濟網絡的中“生產-消費-投資”內在傳導機制,對比傳統投入產出開模型,新模型中居民邊際消費傾向(內生消費)和有效固定資產投資(內生投資)的刻畫解決了傳統投入產出模型對各產業部門之間相互關聯低估的問題;對比CGE等完全閉模型,新模型消費慣性和投資時滯的外生定義能夠更為準確的解釋經濟系統各主體之間的傳導與聯系。

利用新模型,本文測算了本輪中美貿易摩擦給中國經濟和就業等方面帶的短期綜合影響,文章主要有以下三個結論和建議:

一是,無論美國加征多高水平的關稅,中方是否采取反制措施,中方在本輪的貿易摩擦中受到的沖擊和損失都是客觀存在的,這是毋容置疑的。從目前的事態進展來看,對美貨物貿易出口將下降4.27%至16.03%。在500億美元情境下,貿易摩擦將導致中國對美出口總額減少約1153.44億元,這將導致我國GDP增速下降0.12%,約合962.85億元;與此同時,就業減少超過78.62萬人次,總就業量將下降約0.10%。在2000億美元情境下,中國對美出口總額減少4623.78億元,出口增加值損失高達3829.85億元,GDP增速預計下降0.46%,總就業下降約0.43%,合計331.05萬人。而沖擊和損失最后能有多大,取決于中美貿易摩擦的后續發展,以及中方能否有效的制止美方的施壓。

二是,我們以極端2000億美元商品征收25%關稅的情境推算,本輪的貿易摩擦對我國宏觀經濟和就業等沖擊也是有限的。沖擊影響主要集中在制造業企業,而國內消費者受到的沖擊有限,但應需警惕通貨緊縮的壓力以及制造行業失業現象。以先進設備、信息通信技術、計算機等為代表的新興ICT產業受影響較大,其中通信設備、計算機及其他電子設備制造業出口增加值下降額為186.10億元,造成約20.76萬人失業。與此同時,與ICT產業關聯度較高的上下游產業增加值和就業也受到明顯沖擊。

三是,對比最終需求中消費、投資、出口對經濟和就業社會拉動作用,本文發現處于全球價值鏈靠后位置的中國出口所獲得的增加值和就業不及國內消費和投資對增加值和就業的拉動作用。面對本次貿易摩擦導致中國出口下降的不利情況下,積極升級國內消費水平和優化投資結構將是走出貿易摩擦困局的可靠選擇。

中美之間貿易摩擦牽動著整個世界的神經,面對貿易摩擦,爭端雙方進行有效溝通和協商將是破解困局的前提和有力手段。于中國而言,其根本還是需要抓住社會經濟網絡中生產、投資和消費潛在關聯,刺激內需的同時優化產業部門投資與布局。繼續發展相對優勢產業,完善知識產權體系,要在防止產能過剩的前提下優化資源配置,以更為自信的姿態發展新興制造業,加強高新技術產業部門投資和擴大再生產,力爭從中國制造轉變為中國智造,在國際貿易競爭中占據更為有利地位。