中山市推進粵港澳大灣區互動合作發展研究

●丘書俊

一、引言

粵港澳大灣區覆蓋廣東省的廣州、深圳、珠海、東莞、惠州、佛山、中山、江門、肇慶九市,以及香港、澳門兩個特別行政區,是我國改革開放的前沿陣地和經濟發展的重要引擎。中山地處粵港澳大灣區幾何中心位置,隨著港珠澳大橋建成通車和深中通道、深茂鐵路等重大基礎設施加快建設,中山的樞紐門戶地位日益凸顯。2018年4 月,省委書記李希在中山調研時強調,要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇,做好“東承”文章,強化“西接”功能,奮力把中山建設成為珠江東西兩岸融合發展的支撐點、沿海經濟帶的樞紐城市、粵港澳大灣區的重要一極。2019年2 月,中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持中山充分發揮自身優勢,深化改革創新,強化與中心城市的互動合作,打造特色鮮明、功能互補、具有競爭力的重要節點城市。在中山更高的戰略定位和目標要求下,以更有力的舉措推進互動合作發展,對于推動落實粵港澳大灣區國家戰略、攜手建設國際一流灣區和世界級城市群具有重要意義。本文的創新點是在傳統定性分析和經驗判斷基礎上,構建計量模型進行實證研究,為中山市推進粵港澳大灣區互動合作發展提供支撐依據。

二、中山市在粵港澳大灣區互動合作發展中的優勢和短板

(一)中山市在粵港澳大灣區互動合作發展中的優勢

中山位于粵港澳大灣區幾何中心,90 公里半徑內存在5 大機場和4 大深水港,近年來公路交通進入高快速路網時代、軌道交通進入高鐵時代、港口建設進入海洋時代,交通區位優勢日益凸顯。深中通道作為珠江口東西兩岸重要直連通道,是粵東通往粵西乃至大西南的黃金走廊,建成后將迎來對外交通發展的黃金時期,為中山在粵港澳大灣區互動合作發展提供強大支撐。中山經濟總量長期位列“珠中江”經濟圈之首,制造業基礎厚實,鎮域經濟活躍,擁有38 個國家級產業基地,培育出裝備制造、電子信息、家用電器、健康醫藥等一批千億級產業集群,以及燈飾光源、紅木家具、游藝設備、五金鎖具、燃器具等一批特色產業集群,與廣州、深圳、香港、澳門等城市產業發展有較強的互補性。中山注重經濟社會協調發展,城鄉居民收入比全省最低,宜居環境比較優越,曾獲聯合國人居獎、全國環保模范城市、國家生態市等多項榮譽。孫中山“偉人故里”品牌享譽內外,同時作為著名僑鄉,有近百萬華僑和港澳臺同胞旅居在近百個國家和地區。粵澳全面合作示范區列入粵港澳大灣區重大合作發展平臺,翠亨新區列入首批粵港澳服務貿易自由化省級示范基地,落實粵港、粵澳框架協議考核居珠三角前列,開放合作水平逐步提高。

(二)中山市在粵港澳大灣區互動合作發展中的短板

從粵港澳大灣區整體來看,目前中山的科技創新資源,如高校和科研機構、科技創新領軍企業、重大平臺和重大科學工程項目等相對缺乏,創新型、實用型技術人才、高層次人才較為短缺,對高端要素的吸引力和承載力不足,造成科技創新能力不強,產業發展質量不高。粵港澳大灣區布局了大量的國家級平臺以及自由貿易試驗區、國家級新區、綜合保稅區等特殊政策區域,廣州、深圳、珠海成為國家級政策區域布局的主要受益者,中山在國家、省各級政府獲得的政策支持較少。粵港澳大灣區內存在不同的法律制度、關稅體系,人流、物流、資金流、信息流、技術流等要素自由流動受到限制,增加了合作交流成本和資源整合難度,也影響了合作的深層次開展。

三、中山市與粵港澳大灣區城市互動合作模型分析

(一)中山市與粵港澳大灣區城市互動合作模型構建

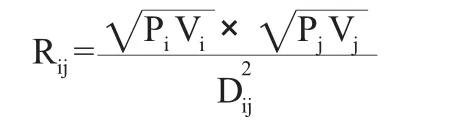

根據國內外相關研究成果,引力模型是研究區域之間互動聯系程度(包括經濟協作互動、產業對接融合、各種資源要素流動聯通)的一種常用方法,研究內容主要集中于某一城市與所在區域其他城市的互動合作上,為區域協同發展提供支撐依據。引力模型的基本形式為:

其中,Rij衡量城市i 與城市j 的互動聯系強度,Pi、Pj分別為兩城市的人口數量,Vi、Vj分別為兩城市的地區生產總值,Dij為兩城市之間的距離。

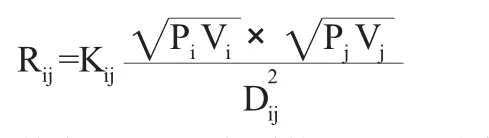

由于城市間的互動聯系具有方向性,表現為溢出效應和虹吸效應,參考關曉光、劉柳(2014)和中國人民銀行營業管理部課題組(2019)對引力模型的修正方法,建立中山市與粵港澳大灣區城市互動合作模型為:

其中,Kij為引力系數,反映了城市間相互作用力的方向和程度。

Kij=分別為兩城市地區生產總值增長率,衡量城市經濟活力和互動合作發展潛力;zji和zjj分別為兩城市資金總量,cyryi、cyryj分別為兩城市從業人員數量,衡量城市對資金、人員等資源要素的吸引力。Kij>1 表明城市i(中山市)對城市j(粵港澳大灣區其他城市)的引力占主導,要素主要由城市j 流向城市i;Kij=1 表明兩城市的引力相當,要素流動大致呈均衡狀態;Kij<1 表明城市j(粵港澳大灣區其他城市)對城市i(中山市)的引力占主導,要素主要由城市i 流向城市j。

(二)建模結果分析

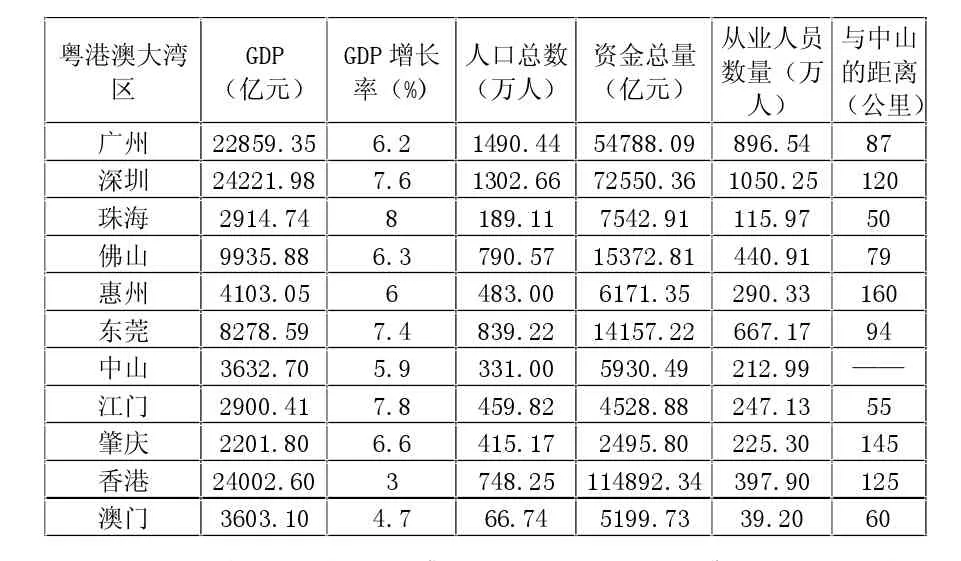

運用上文構建的引力模型對中山市與粵港澳大灣區城市互動合作進行分析,模型變量主要涉及各城市地區生產總值及增長率、人口總數、資金總量、從業人員數量及中山與粵港澳大灣區其他城市之間的距離等指標,數據截至2018年。

表1 模型原始數據表(2018年)

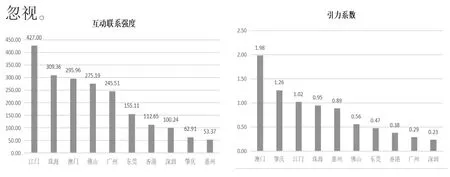

模型測算結果顯示,中山與粵港澳大灣區城市互動聯系強度存在明顯差異,中山與江門、珠海、澳門、佛山、廣州等城市互動聯系較強(明顯高于均值203.73),原因在于中山與江門、珠海、澳門、佛山同屬珠江西岸地區,廣州也毗鄰中山,地緣相近,文化同根,要素流動相對便捷,交流合作較為密切;中山與東莞、香港、深圳、肇慶、惠州等城市互動聯系較弱(明顯低于均值203.73),原因在于這些城市與中山距離較遠,珠江東、西兩岸基礎設施銜接薄弱,快速交通連接線和跨江通道缺乏,要素流動不暢,融合互動程度較低。從引力系數看,中山對澳門、肇慶的引力系數明顯大于1,表明中山對澳門、肇慶具有較強的吸引力,尤其中山與澳門同根同源,且具有良好的交流合作基礎和粵澳全面合作示范區等重大平臺載體支撐;中山與江門的引力系數為1,表明兩城市的引力相當,要素流動大致均衡;中山與珠海、惠州、佛山、東莞、香港、廣州、深圳等七個城市的引力系數小于1,表明這些城市對中山具有更強的吸引力,隨著廣深港科技創新走廊和深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等國家級自由貿易試驗區加快建設,對中山資源要素吸附作用較大,由此帶來的虹吸效應不容忽視。

圖1 中山與粵港澳大灣區城市互動聯系強度和引力系數圖(2018年)

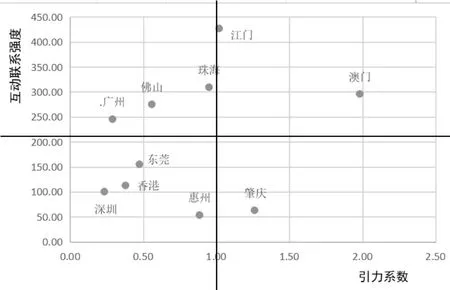

根據測算的中山與粵港澳大灣區城市互動聯系強度和引力系數,繪制兩者間關系的四象限圖,立足中山的優勢和短板,尋求中山市推進粵港澳大灣區互動合作發展的路徑。第1 象限的澳門,互動聯系強度和引力系數均較高,應重點互動聯系,在經濟、社會、文化旅游等方面進行全方位深度合作;第四象限的深圳、香港、東莞、惠州等珠江東岸城市,互動聯系強度和引力系數均較低,合作潛力大,要發揮深中通道作用,主動謀劃對接創新資源要素輻射外溢,拓展交流合作空間;其他城市中,中山與廣州、佛山、珠海、江門的互動聯系具有較好基礎,對肇慶的引力較大,可在產業分工協作、公共服務等方面加強合作、聯動發展,提升規模集聚效應和城市競爭力。

圖2 中山與粵港澳大灣區城市互動聯系四象限圖(2018年)

四、國際知名灣區城市互動合作發展經驗借鑒

(一)國際知名灣區城市互動合作發展的經驗做法

成熟的紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區,由單一城市向城市群轉型,各城市的行政邊界相對模糊,彼此互聯互通,形成一個密不可分且均衡發展的生態系統。位于東京灣區的川崎市,其區位優勢與中山在粵港澳大灣區中的區位優勢相似、經濟體量相近、發展歷程趨同,可作為中山市在粵港澳大灣區互動合作發展中的對標城市。川崎市臨海地區集中了許多大企業的制造工廠,在東京都市圈和京濱工業帶的分工體系中扮演著重工業機械、原材料加工的角色。通過與東京、橫濱的產業互動,川崎市在新制造技術、信息通信等產業上極具優勢,形成了“工業(集群)+研發(基地)”的模式,川崎市企業開發的新產品經過東京大田區的試作后在川崎工廠進行小批量生產,然后投入到東京市內的試驗市場進行信息反饋,試投放成功后即可在日本國內以及海外工廠開展大批量生產。川崎港是全球性大港口,地處日本最大的消費地——首都經濟圈的中央,與東京港和橫濱港首尾相連,川崎市向東有東京灣跨海高速與海對岸的城市連接,實現東京灣區東西兩岸高效互聯互通,形成能級高、可達性強的樞紐節點,通過與東京、橫濱的融合、協作發展促進了川崎的繁榮。

(二)國際知名灣區城市互動合作發展的借鑒啟示

借鑒國際經驗,中山要以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實習近平總書記對廣東一系列重要指示要求,立足省委賦予中山的“三個定位”,以連通珠江東西兩岸及貫通南北的綜合交通樞紐建設為支撐,以翠亨新區、中山粵澳全面合作示范區等重大合作平臺建設為載體,堅持改革不止步、開放不停步,敢為人先,謀劃在前,創新合作機制,攜手周邊城市和港澳打造創新能力突出、產業層級高端、輻射功能強大的世界級灣區,在互動合作中推動中山成為高端要素集聚配置和高端產業輻射擴張高地,加快實現新時代高質量大發展。

五、中山市推進粵港澳大灣區互動合作發展建議

(一)構筑環灣產業創新發展帶

以大灣區海岸線為環線,坐落著香港、深圳、東莞、廣州、中山、珠海及澳門,這個環灣片區形成了環珠江口經濟圈,成為大灣區的基石空間和核心區域。建議構建環灣產業創新發展帶,整合優勢資源,以廣深港澳科技創新走廊為主軸,輻射帶動中山等珠江西岸區域的創新發展,加強城市間創新要素的對接,依托中山制造業基礎優勢,推動廣深港澳創新成果在中山轉化生產,打造粵港澳大灣區科創引擎合力。以深中通道建設為契機,加快完善綜合交通體系,抓住深圳產業結構轉型升級的機遇,主動對接深圳,構筑“綜合服務中心+特色產業基地”,規劃建設深中全面創新合作示范區,積極參與南沙新區建設,培育“香港- 深圳-廣州- 中山”創新集聚帶。建設翠亨新區國際科技創新城,堅持高點規劃、彰顯特色,體制創新、合作開發,爭取新城逐步適用深圳前海科技創新、人才引進、新城開發、投資貿易、產業發展等政策。統籌火炬開發區園、翠亨新區園、民眾園,依托中德(中山)生物醫藥產業園、國家健康科技產業基地、中國(中山)電子基地等平臺載體,加強與核心城市在研發創新、信息技術、科技金融等領域的對接合作,積極承接大灣區核心城市的優質要素資源外溢,提高協作發展質量和水平。

(二)推動發展粵港“飛地經濟”

香港長期位居世界銀行全球營商環境排名前列,主要產業包括金融服務、貿易及物流、旅游、專業服務及工商業支援服務,同時香港為推動經濟發展,近年來將創新科技產業、文化及創意產業、檢測及認證產業、醫療產業、教育產業、環保產業選定為重點發展的新興產業。中山要發揚敢為天下先精神,大膽創新、先行先試,結合自身實際和香港產業發展需求,爭取與香港在中山市合作共建飛地園區,共同成立園區公司、管委會,共同開發、利益共享,加強與香港市場經濟制度的對標,主動試驗高標準投資貿易規則,建立符合國際慣例和世貿規則的市場運行機制。

(三)高標準建設粵澳全面合作示范區

積極申請粵澳合作示范區享受自貿區待遇,加快推動粵澳率先基本實現服務貿易自由化,充分發揮中山和澳門雙方的比較優勢,打造粵澳合作新平臺。以粵澳全面合作示范區為引領,推進中山與澳門合作開發翠亨新區,拓展澳門經濟適度多元化發展空間。建設兩岸四地青年創業培訓交流中心、文化創意和跨境電商等創業孵化基地,設立青年夢工廠,通過資格互認、柔性流動等機制安排,推進人才聯合培養和協同創新。

(四)推進粵港澳公共服務融合對接

建立與港澳對接的社會公共服務共享機制,細化粵港澳在教育、醫療、社會保障等方面合作對接的內容,建設“粵港澳公共服務一體化”示范市。創新教育合作,強化中山與香港中文大學、澳門科技大學等高校合作辦學機制,著力引進1~2 所高水平大學設立分校,推動優質教育資源合作共享,共建一批產教融合型技能人才培養培訓基地和特色職業教育基地。鼓勵港澳醫療機構在中山設置獨資、合資或合作醫療機構,推動醫療機構試行對接港澳醫療保險,率先探索完善粵港澳居民轉診制度,推進大灣區同級醫療機構間醫學檢驗檢查結果互認,打造區域醫療聯合體和區域性醫療中心。探索人才綠卡試點,為在中山創新創業的各類人才提供子女教育、醫療健康、社會保障等全方位組合式暖心服務。

(五)共建粵港澳世界級文化旅游休閑灣區

在中山市成立粵港澳大灣區孫中山文化國際交流中心,與香山文化、嶺南文化、珠江文化、華僑文化、移民文化開展交流與合作。以孫中山故里5A 級旅游景區等旅游引擎項目為引領,加強粵港澳大灣區旅游資源合作,聯合開發新線路、新產品,例如中山生態人文游+珠海休閑游+深圳高科技游。研究開通中山香港游艇線路,整合神灣丫髻山、鐵爐山等生態風景區,打造以粵港澳游艇自由行為核心的休閑旅游鏈。以中山市孫中山故居、澳門國父紀念館、香港孫中山紀念館等旅游景點和線路為基礎,串聯起孫中山先生在中山市的兒時成長足跡、在香港澳門的革命活動史跡點,建設粵港澳孫中山史跡徑精品旅游線路、孫中山文化遺產游徑。推進岐澳古道活化利用,整合中山、珠海、澳門三地旅游資源,挖掘鄭觀應故居、雍陌古村等特色歷史文化資源,建設融歷史訪古、生態觀光、休閑健身于一體的特色旅游廊道,共建粵港澳世界級文化旅游休閑灣區。