改良腰髂骨固定治療骶骨骨折脫位臨床療效

衛秀洋,陳勇忠,劉永平,龔衍丁,鄒儀強

0 引 言

垂直不穩骶骨骨折脫位的復位及固定仍存在較大困難,傳統的骶骨棒、前路鋼板、骶髂拉力螺釘及鎖定加壓鋼板等,均不能對垂直移位明顯的骶骨進行良好復位[1-3]。近年來很多醫院采用腰-骶-髂方式的固定,但是固定方式繁瑣,且手術損傷較大。本研究回顧性分析我院采用改良的腰椎-髂骨固定術治療47例骶骨骨折脫位患者,不僅術式較傳統腰-骶-髂固定微創,而且達到了骨盆骨折的復位、固定雙重作用,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2015年4月至2017年1月我院47例骶骨骨折采用椎弓根系統經腰椎-髂骨間行骨折復位和固定治療患者的臨床資料。納入標準:外傷導致的骶骨骨折;骶髂關節骨折;骶髂關節脫位。隨訪資料完善。排除標準:骶骨、髂骨病理性骨折;骶髂關節炎。其中男25例,女22例;年齡21~59歲,平均(39.3±4.8)歲。致傷原因:交通事故傷14例,高處墜落傷8例,擠壓傷5例。骶骨Denis分區:Ⅰ區粉碎性骨折單側10例,Ⅱ區骨折單側23例,Ⅲ區骨折單側14例。骨盆骨折按Tile分型:A型11例,B型26例,C型10例。合并骨盆前環損傷27例;13例入院時存在創傷性失血性休克;13例合并胸腔積液伴隨多發肋骨骨折;12例合并腹部損傷;5例存在四肢肢體骨折。有骶神經損傷癥狀9例,無骶神經損傷癥狀38例。受傷至手術時間為3~8 d。對伴隨休克患者術前積極抗休克治療。術前均行X線片、骨盆CT三維重建+骨成像,了解骨折線形態和移位程度。

1.2手術方法患者全麻,俯臥位。術前明確骶骨骨折類型決定固定方式。取腰骶椎后正中入路,不剝離椎板肌肉,鈍性分離椎旁肌肉間隙,植入腰5椎弓根螺釘。從切口內腰背筋膜外觸摸髂后上棘,暴露髂骨釘進針點,一般采用髂后上棘下2 cm的髂骨內外板間為進針點,朝髖臼上方開口、擴孔后,植入閉口萬向椎弓根螺釘。通過術前三維CT檢查,判斷骨折移位方向,預彎棒、連接棒從骶脊肌下方穿過,將髂骨釘與腰5椎弓根螺釘上連接棒,腰-髂之間撐開或加壓連接棒,糾正垂直方向的移位。若合并前環恥骨上下支骨折,一般先行前方入路行骨折復位和固定后再行后路手術。合并下腰椎骨折可先處理腰椎骨折,在將腰椎連接棒延長,與髂骨釘相連固定。合并骶神經損傷者,可將切口向下延伸,行骶骨復位減壓,一般不行固定。

1.3術后處理術后2 d每日靜滴頭孢噻肟,2 g,2次/d,預防感染,盡量取仰臥或側臥位休息,術后第2天雙下肢功能鍛煉,預防靜脈血栓,根據骨折嚴重程度8~12周負重下地行走。待骨折愈合后擇期行內固定取出。

1.4評價方法分別收集術前、術后1周、術后3個月、末次隨訪時各時間點各項指標。疼痛評分采用VAS評分。骨盆骨折復位情況的通過骨盆X線片、CT片測量,測量傷側骨盆較對側移位的距離,即測量髂骨最高點或髖臼上緣較對側移位距離。臨床功能評估按照Majeed評分系統進行評價[4-6],總分為100分,包括疼痛30分,站立36分,坐10分,性生活4分,工作能力20分;優:85~100分,良:70~84分,可:55~69分,差:小于55分。骨折復位按照Matta標準進行評價[7],術后骨折脫位,復位后骨折移位距離,優:﹤4 mm,良:4~10 mm,可:10~20 mm,差:﹥20 mm。評估臨床功能及骨折復位的優良率。

2 結 果

單純腰髂固定的手術時間60~110 min,平均90 min。出血量200~400 mL,平均250 mL。所有病例均獲隨訪,隨訪時間14~26(18.5±1.32)個月。術后骨折臨床愈合時間為12~18(16.8±0.42)周。6個月功能基本恢復。術后傷口均一期愈合。8例骶背部皮膚有不適感,但仍能耐受。3例出現骶尾部皮膚發紅,未破潰,末次隨訪時骶尾部凸起釘尾部皮膚輕壓痛。9例合并骶神經根損傷者,5例術后末次隨訪時可自行解出小便,排尿費力。其余4例末次隨訪時神經功能損害顯著恢復,無明顯后遺癥。

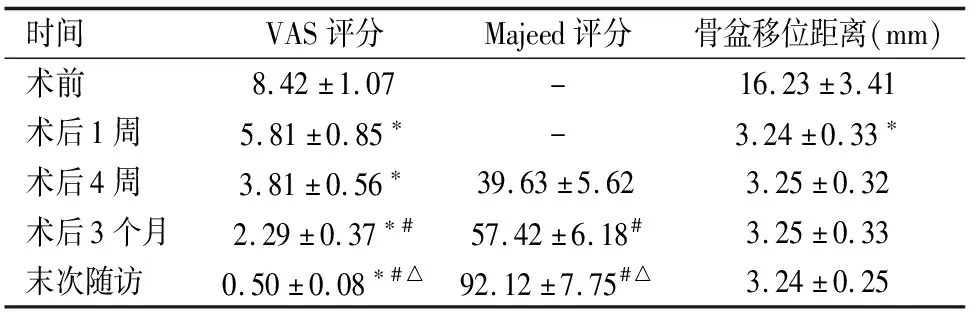

2.1VAS評分術前、術后1周、術后3個月、末次隨訪時的VAS評分逐漸減少,組間兩兩比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2傷側骨盆較對側移位距離術后復查X線、CT片,骨盆環形狀基本正常。術后至末次隨訪期間骨折無移位,無斷釘、無脫出、無皮膚破損病例。術后1周傷側骨盆較對側上移距離小于術前(P<0.05);術后4周、術后3個月、末次隨訪的骨盆移位距離與術后1周比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.3Majeed評分術后4周、術后3個月、末次隨訪的Majeed評分逐漸增加,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。末次隨訪按照Matta標準優良率為100.00%、Majeed臨床功能評價標準優良率89.36%。見表2。

時間VAS評分Majeed評分骨盆移位距離(mm)術前8.42±1.07-16.23±3.41術后1周5.81±0.85?-3.24±0.33?術后4周3.81±0.56?39.63±5.623.25±0.32術后3個月2.29±0.37?#57.42±6.18#3.25±0.33末次隨訪0.50±0.08?#△92.12±7.75#△3.24±0.25

與術前比較,*P<0.05;與術后4周比較,#P<0.05;與術后3個月比較,△P<0.05

表2 改良腰髂固定患者術后Matta評定和Majeed評定優良率比較

評定標準優良可差優良率(%)Matta評定321500100.00Majeed評定26165089.36

2.4典型病例患者,男,56歲,車禍傷。診斷:①右骶髂關節粉碎性骨折;②左側恥骨上下粉碎性骨折。骶骨DenisⅡ區骨折。先行前方髂腹股溝入路固定恥骨骨折,后方再行腰髂入路固定骶骨骨折。術后X線示復位良好,固定牢固,末次隨訪時CT示骨折愈合良好。見圖1。

a:術前CT骨成像;b:術前CT平掃軸位片;c:術后1周骨盆平片正位;d:術后1周腰椎側位片;e:術后3個月骨盆平片;f:術后1年骨盆骨成像

圖1 骶骨骨折行改良腰髂骨固定的術前、術后及隨訪各時間點影像學圖像

3 討 論

骶骨骨折臨床較為常見,一般損傷較重,常伴隨休克,造成骨盆環的不穩定,若伴隨前環恥骨骨折,骨盆環極其不穩定。臨床上骶骨骨折、脫位,復位和固定手術方案主要有骨盆外固定架,前路鋼板固定、后路鋼板固定雙側髂骨后翼、骶髂螺釘、骶骨棒固定雙側髂骨后翼等。每種手術方案都有一定的適應證和局限性[8-11]。我們在傳統的腰-骶-髂固定的方法上加以改良,避開骶骨骨折區域,行腰椎-髂骨固定,探討一種直接經腰髂骨固定治療骶骨骨折脫位的方法。

傳統的腰-骶-髂固定,三維固定,固然牢固、穩定。但是骨折后的骶骨不穩定,位置偏離正常解剖位置,骶骨前方毗鄰重要血管、神經,置釘存在一定的困難和風險。本研究根據骨折的情況,給予改良的固定方式,只固定腰5椎和髂骨,無需固定骶骨,避開骶骨骨折區域,減少神經、血管的醫源性損傷。同時骶骨不植入椎弓根釘,可以減少一個置釘的連接裝置,直接通過腰椎連接棒與髂骨釘尾部相連,連接簡單,鈦棒塑形簡單、省時。可遠離骨折區域固定,不影響骨折區域的血運。骶脊肌間隙入路,減少了椎旁肌肉及小關節的損傷,減少出血,保護腰髂韌帶等后側復合結構對骨盆穩定性[12-14]。對于無移位的骨折可直接行固定,需復位也可進行簡單的復位、再固定。術后患者恢復快,功能良好。術后及末次隨訪時功能評分不斷增加,優良率較高。目前的髂骨釘釘尾部設計偏高、髂骨置釘方向限制,術后容易產生骶尾部疼痛。本研究術式通過減少一枚骶骨與髂骨轉換角度的連接棒,減少骶尾部皮膚的壓迫。即使少數病例出現皮膚處疼痛,不適,患者可以接受,較少出現皮膚破潰等并發癥。

該手術作為一種骶骨以及骶髂關節骨折治療的一種簡單方案,能夠起到固定骶骨骨折、維持復位骨折復位的目的,維持骨盆后環的穩定,需掌握一定的適應證。根據我們的實踐經驗,簡單的骶骨骨折,骶髂關節骨折伴脫位、骶髂關節分離,或者嚴重的骶骨粉碎性骨折,DenisⅡ、Ⅲ區骨折,其他固定方式不適合的骨折,該手術僅僅作為一種骨盆環的穩定手術,對于伴隨髂骨骨折髂骨不能牢固置釘患者不適用。若伴隨骨盆前環恥骨上支或恥骨聯合骨折,一般先行前路復位固定手術,當骨盆前環復位固定后,骶骨骨折復位就相對簡單。對于合并骶神經損傷癥狀,可同期行骶管減壓。本組病例中骶神經損傷的病例,術前發現神經癥狀明顯者,行后路骶管切開減壓術。術后的康復需要患者的配合,不能過早下地行走,預防骨折再次移位,預防斷釘、斷棒的出現。從術后隨訪可見骶骨骨折伴隨脫位,術后基本獲得解剖復位,骨盆移位距離術前術后差異有統計學意義(P<0.05)。按照Matta標準優良率較高。從術后隨訪不同時間點比較,術后早期、末次隨訪改良式腰髂固定,固定牢固,復位能夠維持不變,術后各時間點的骨盆移位距離比較差異無統計學意義(P>0.05)。

該術式在傳統的方法上給予改進,總結經驗:關于髂骨釘的打法,如果釘尾部過于偏后,術后骶尾部釘尾部壓迫可能出現疼痛,甚至導致皮膚壞死,釘尾部外露,感染。如果釘尾部過于偏前,安裝連接棒會有一定困難,不能順利安裝連接棒。關于骨折的復位,我們的經驗通過三維CT明確骨折移位方向,術中根據骨折情況將連接棒給予折彎,安裝連接棒加壓、撐開進行復位糾正骶骨的垂直或水平方向的移位,來矯正骶骨或骶髂關節移位[15]。術后復位的結果來看,骶骨骨折、脫位導致的骨盆移位,通過棒的調節骨盆較對側上移距離明顯,術前、術后骨盆移位距離比較差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,改良腰髂骨固定術式是治療骶骨骨折、骶髂關節脫位的復位固定的一種簡單的維持骨盆后環穩定的手術方法,手術操作簡單,具有損傷小、微創、恢復快等優點,應嚴格掌握本手術適應證。不足之處固定穩定性較傳統術式差,目前常用的髂骨釘帽均較高,骨折復位存在一定的不確定性,術后評價指標存在一定主觀性,需進一步改進和探討。