有我,你能戰勝一切

潘楷文

從今年1月以來,新冠肺炎(NCP)疫情在武漢爆發,緊接著肆虐湖北,進而向全國乃至世界范圍內傳播。可以說,新冠肺炎疫情是一起突發性公共衛生事件,既是對國家突發公共事件救援體系的全方位考驗,也是對我國心理危機干預服務體系建設的全面檢驗。1月27日,中國國家衛生健康委員會在其網站發布了《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情緊急心理危機干預指導原則》(以下簡稱《指導原則》),旨在針對不同人群,指導各地科學、規范地開展與疫情相關的心理危機干預工作。隨后,各地相繼發布心理危機干預的方案,疫情的心理危機干預進入公眾視野。

實際上,國家衛健委發布的《指導原則》,正是我們國家在新冠肺炎疫情下的心理危機干預服務體系的具體體現。只是大多數人對于心理危機干預還比較陌生,甚至對其存在誤解。

心理危機知多少

一般情況下,當人們遭遇突然或重大的應激事件,比如地震、洪災、空難、重大傳染病暴發、恐怖襲擊、戰爭等,都有可能導致個體內心的失衡,引發其心理危機。在這種心理危機狀態下,人們一般會出現恐懼和悲傷的感覺,以及因失去對生活的希望而自殺的觀念、行為。那么,當你突然感受到重大的痛苦時,大腦會怎樣保護自己呢?如果要“保護自己”,就必須要提到精神分析中非常重要的概念——心理防御機制,即指當我們面臨挫折、沖突等重大且緊張的情境時,比如這次突發的疫情,我們的心理會自動啟動一些調節活動,來幫助我們自覺或不自覺地解脫煩惱,減輕內心不安,以恢復心理平衡與穩定。

如果把我們的大腦理解為一個復雜的“集成電路板”,那么我們的情感就可以理解為在電路上流動的“電流”,“電壓”就是我們所面對的外部情景。當我們面臨親人離世、戰爭、災難、重大傳染病這樣的重大突發事件時,我們會突然體驗到強烈的負面情感,外部環境給予的“電壓”就遠遠超出了“電路板”的負荷,強大的情感“電流”會瞬間擊穿“電路板”,大腦這塊“電路板”就會“燒壞”。“燒壞”最直接的反映,就是罹患精神分裂癥、情感障礙等很難治愈的精神疾病,極端情況甚至自殘自殺。

為了防止大腦這塊“電路板”被強烈的負面情感電流燒壞,我們的大腦就進化出了一種調節機制,這就是心理防御機制,相當于電路板上的“開關”或者“保險絲”,以確保大腦這塊“電路板”不被燒壞或者發生“短路”,這種能力就叫情感隔離(Isolation of Affect),大腦能將人們在危機情景下自然產生的強烈情緒情感從認知中剝離出去。這樣,人們在重大危機情景中,就會暫時體驗不到過度的痛苦了。然而,任何進化出的機制,都有兩面性。“保險絲”斷了之后,并不是說危機就解除了,當危機過去、“保險絲”再度接上時,大腦一樣會再度經受瞬間到來的強烈情感“電流”的考驗。

除了人為的心理危機干預外,自我價值的追求也格外重要。對這些在塞拉利昂內戰期間截肢的孩子來說,踢球是他們重燃生命的希望。

有位心理咨詢師分享過一個案例,這是一名男性來訪者,經歷過2008年汶川大地震,當年他才8歲。他說地震發生時,他正在教室上課,突然地動山搖,燈和黑板都掉在了地上,墻體裂開。當時教室里一片混亂,大家大哭起來,老師大喊讓大家鉆到桌子底下去。他就鉆到了桌子下面,害怕極了,身體完全僵住了,不停地大喊“媽媽”。過了一會兒,地震停了,幸運的是,教學樓暫時沒事兒。老師趕緊組織學生往操場上跑。他當時覺得自己的腿已經軟了,并且尿了褲子,他說自己根本就控制不住。后來,尿褲子的毛病伴隨了他很多年。只要外界有一點風吹草動,他就會下意識地往桌子下面或者床底下鉆,并會尿褲子。有一次外面刮大風,風的聲音很大,他嚇得躲在桌子下面不肯出去,褲子再次尿濕。

雖然在大地震時,他能夠本能性地切斷了大腦中的“保險絲”,阻止了強烈的情感“電流”燒毀“電路板”,但“電路板”也就此出現了問題,如果不改變“電路板”的結構,強烈的“電流”還會出現,他依然會體驗到地震時的可怕,這讓他非常痛苦。

實際上,心理危機干預要做的,就是在“保險絲”被燒斷之后,不僅幫助當事人“更換保險絲”,而且及時修理“電路板”,把容易引起強烈“電流”那段的元器件“更換掉”。如果不及時更換,那么如果在遇到相似的場景,當事人馬上就會體驗到當時強烈的情況,“保險絲”會再度燒斷,從而影響大腦的正常功能,并進一步影響正常生活。

心理危機干預服務體系的由來與發展

不幸的是,但凡經歷了戰爭、自然災害、瘟疫等突發危機事件,一般都會波及一大批人,涉及面極為廣泛。比如這次的“新冠肺炎”,不但在短短不到半個月的時間就波及了整個中國,也傳播到了海外,在海外引起了恐慌,總波及人數達數十億人。那么,這么龐大的群體,都因為突發危機事件而受到心理沖擊,如果只是讓個人或者組織自發去逐一進行心理危機干預,既不現實,成本也巨大,如果組織不好,還會遭遇次生災害。并且,參與心理危機干預的人員,受教育程度和專業水平可能參差不齊,那么如何來保證心理危機干預的質量呢?

任何社會管理體系與機制,都是為解決實際問題而誕生的,心理危機干預服務體系(psychological crisis intervention system)也是如此。它不僅是指政府和非政府組織人員在面對突發重大危機事件時,能夠高效地進行決策、立法、對社會資源迅速分配,同時還包括改善受災人群心理問題、對大眾宣傳教育等多項任務。

1942年美國波士頓椰子林音樂廳發生火災,300多人喪生,150人受傷,林德曼等人在火災后,開始對 493位死者家屬和幸存者的哀傷反應進行研究,并對他們進行了心理干預指導。這是世界上第一次正式的心理危機干預,也是第一次突發公共衛生事件的心理危機干預。上世紀60年代,美國在洛杉磯開通了世界上最早的心理危機干預熱線,至今已有60年的歷史。隨后,美國國家心理衛生署(NIMH)著手制定災難受害者服務方案,對重大災難的社會心理反應研究進行資助。1974年,美國聯邦應急管理局(FEMA)資助一項災難危機干預項目,由美國心理衛生服務中心(CMHS)緊急服務及災難救助項目組(ESDRB)負責,標志著美國官方災難心理衛生服務的開始。

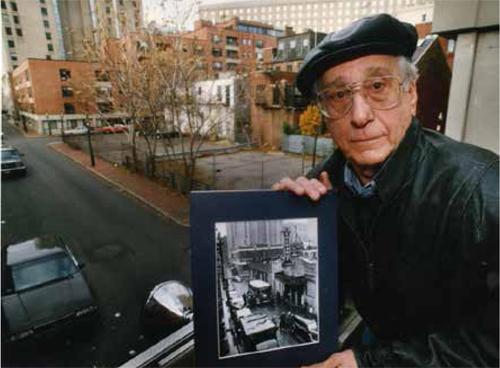

今年96歲的約翰·雷佐是1942年椰子林音樂廳火災的幸存者,他手上拿的是當年火災現場的照片。

當年火災現場的照片。

其中, FEMA是美國政府處理平時或戰時緊急事務的主要機構,負責統籌協調災難援助工作。該機構不僅提供緊急心理援助,還資助災后心理援助的研究項目,以及對心理援助人員的培訓工作。除政府機構外,美國還有許多非盈利的社會團體、學術組織、宗教組織和高等院校也積極參與突發公共事件心理危機干預服務。1992年8月,美國心理學會與美國紅十字會聯合推出了突發公共事件反應網絡(DRN)的公益項目,由DRN認可的心理專業人員為紅十字會的志愿者提供心理衛生培訓,同時與其他同行協作,為突發公共事件受害者與救援工作者提供免費、現場的心理衛生服務。目前DRN已有3000多名心理專業成員。

我國的心理危機干預服務體系

中國是世界上自然災害較為嚴重的國家之一,災害造成的心理創傷會伴隨受災民眾很長時間甚至終生。因此,為受災民眾提供及時、有效的心理危機干預至關重要。而我國的突發公共事件心理危機干預服務工作起步較晚,發展進程可分為四個階段:

一是初步嘗試階段。我國的突發公共事件心理危機干預始于1994年的克拉瑪依大火。1994年新疆克拉瑪依大火后,第一次正式開始災后心理創傷的干預工作,北大精神衛生研究所應邀派人參與燒傷科等科室共同組成的搶救組,對傷亡者家屬的心理危機進行了為期兩個月的干預工作。2002年大連“5·7”空難發生后,心理專家首次實現了災后24小時對內的現場救助。到2002年4月,國家發布《中國精神衛生工作2002年-2010年工作規劃》中提出把精神衛生救援工作納入救災防病和災后重建工作中,并建立試點,實現到 2010 年,重大災難后受災人群中50%能夠獲得心理救助服務。

二是積極探索階段。2003年“非典”疫情暴發期間,我國心理救助力量首次大面積、全方位地介入突發公共事件的心理危機干預中。政府、民間組織、精神科醫生和心理學家均積極參與,全國很多省市設立了心理危機干預的熱線電話,除了回答關于“非典”的知識性和信息性的問題以外,還對“非典”患者、疑似“非典”病人及其家屬、隔離人員、醫務工作者和心理工作者進行心理疏導和支持。

三是突飛猛進階段。2008年“5·12”汶川地震,可以說是我國對于災后心理危機干預規模最大的一次。在地震發生后的 24 小時內,全國各地政府機構、非政府組織、科研院所和民間組織組成志愿者隊伍趕赴災區對災民進行心理援助。當時中國心理學會、北京師范大學心理學院、中科院心理所,以及其他各心理學專業機構,還包括來自國內外的近百家心理危機干預機構,紛紛趕赴災區實施心理救援。民間心理援助力量,也在此次救災過程中,得到了鍛煉。

四是成熟規范階段。在汶川抗震救災中,具有中國特色的“心理援助工作站”模式在實踐中成型,并被證明是心理危機干預最直接、最有效的單元,不僅可以保證科學、持久地將心理危機干預開展下去,還能夠逐步實現心理援助站點的本地化。此外,大眾媒體在心理危機干預中也發揮著重要作用,很多志愿者通過網絡組織起來行動,不能到現場的公眾通過網絡捐款、尋親、提供心理救助、進行慈善監督。2015年,國家衛計委聯合多部門制定了《全國精神衛生工作規劃(2015—2020年)》,提出了“每個省(區、市)至少開通1條心理援助熱線電話,100%的省(區、市)、70%的市(地、州、盟)建立心理危機干預隊伍;發生突發事件時能根據需要及時、科學地開展心理援助工作”。此后,在一次又一次突發事件的考驗面前,我國的心理危機干預服務體系日漸完善。

在此次新冠肺炎疫情中,中國在之前的心理危機干預服務體系基礎之上再出發,充分發揮了互聯網的巨大作用,尤其是短視頻和直播,就在此次心理危機干預服務的過程中發揮了巨大作用。值得一提的是,自國家衛健委發布《指導原則》的當天,北京師范大學心理學部就開啟面向全國受疫情影響人群的心理熱線及網絡輔導服務,到2月14日時,已服務超過3500人。與此同時,北師大心理學部及心理咨詢與服務中心,聯合長江商學院,還緊急籌備開通了面向一線醫護人員的心理支持專線及網絡輔導服務,向不辭辛苦承擔重任的一線醫護人員提供心理援助服務,這又是在實踐中的一次創舉。

放下心里的包袱,前行才能更有力量。相信我們不僅能戰勝病毒,更能戰勝“心毒”!