迷人的香韻

向東

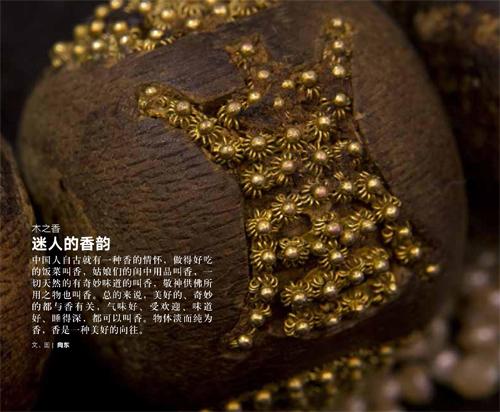

十八子手串的堆松壽字紋裝飾精致之極,在微距鏡頭下一覽無余。

北京的古玩圈,可以說是臥虎藏龍。且不提那些曾經生活在琉璃廠的“老江湖”們,如今也有許多相對年輕的玩家正在成為這個行業的中流砥柱。靈活的思維模式和豐富的知識架構幫助他們更加迅速、深入地研究和理解各自的專業領域,并借助先進的工具和方法,在收藏或經營的過程中不斷積累經驗和信息。最終,他們提煉和總結前人的智慧,將自己的學習成果進行整合,逐漸發展成為新一代收藏家的觀點和經驗。劉嘉祥就是這些“新一代”收藏家之一。

十八子手串和扳指套件,清宮御制。整套手串由最頂級的奇楠香制成,極其珍貴。一串使用奇楠佛頭、背云和墜角,純金堆松壽字紋裝飾;另一串使用翡翠佛頭,碧璽背云和墜角;扳指內嵌金膽,喜字紋描金裝飾。錫和為全套原裝,盒蓋上貼有老紙片,上有“家藏之寶”等字樣。類似藏品在市場上鮮見流通,曾在佳士得拍賣會上成交過一個單串,評估價為270萬元,最終以310萬元成交。作為古玩如此完整的套裝,連包裝容器都是原裝古物,更是極為難得。

劉嘉祥出身于古玩世家,他父親一生從事古玩生意。不僅憑此獲得了可觀的商業利潤,而且經過幾十年的風風雨雨,留下了不少精品。用劉嘉祥的話說:“我從小泡在古董堆里,不想看也得看。東西見多了,上手多了,自然就有感覺了。”

確實,身教勝于言教。在家庭環境的熏陶下,劉嘉祥從幼年時期開始就以古玩為伴,接觸的門類也是包羅萬象。不夸張地說,他在娘胎里就開始學習古玩知識了。20世紀80年代,隨著木器市場的蓬勃發展,他做起了明清家具的買賣。

“那時候,知道沉香的人并不多,很多人把沉香當普通木雕來賣。”當筆者問起他與沉香的淵源,劉嘉祥慢慢打開了話匣子。沒有激情澎湃的侃侃而談,操著一口地道的北京話,語速不緊不慢,劉嘉祥總是給人一種“心里有譜”的感覺。

實踐出真知

“當年,我一直做木料和家具生意,做得也挺好的。后來有個的朋友想和我一起玩沉香,不過我一直沒啥感覺。過了一段時間,我慢慢開始感興趣了,就經常去他家。他收藏的沉香很多,我就打開蓋子一罐罐聞,三天兩頭聞,也沒聞出什么感覺來。”劉嘉祥笑了笑,繼續說道:“我發現,如果不自己出手,不自己掏錢,沉香就聞不出感覺來,不夠用心啊!”劉嘉祥說的并非玩笑,一定程度上說,如果您想進入收藏行業,自己不下手的話總是覺得缺點什么,提不起神來。

于是,劉嘉祥開始嘗試性地入手各類沉香,細細地品味起來。對沉香的興趣也越來大,遇到的問題也越來越多,他開始四處求教專家和行家,希望能夠盡快上手。可惜事與愿違,盡管他非常努力用功,卻始終得不到想要的答案,反而迷失在各種各樣理論和說法中。

“問十個人能給你十種不同的說法,您受得了嗎?”劉嘉祥頗為無奈地聳了聳肩。“當時我聽說日本在香道方面的造詣很高,于是專程前往日本學藝,但是結果卻讓人大失所望。后來我又聽說福建有位玩兒香高手,于是訂了最早的一班飛機抵達福建,最晚的一班返程。一整天的時間聽得頭暈目眩,什么都沒學明白。” 劉嘉祥發現,之所以說法不一,其實就是出于商業目的。管它是越南芽莊的、富森紅土的、加里曼丹的,還是達拉干的,反正賣什么的肯定就說什么好,完全沒有定論。

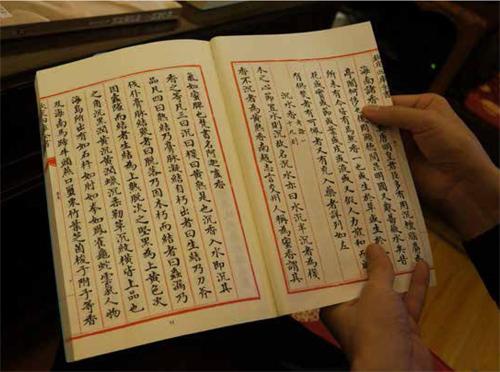

《欽定四庫全書·香乘》

最后,劉嘉祥只好求助做海南黃花梨家具的朋友。可畢竟隔行如隔山,這位朋友對于沉香了解甚少。于是把他引薦給了尖峰嶺采香的香農,劉嘉祥就這樣一竿子扎到了深山老林里。頂級上品的野生沉香,肯定是生長在熱帶雨林深山老林中。但不是所有的野生沉香都是頂級的,要達到頂級上品的香,必需具備年份、年輪、高度、溫度、氣候環境等條件。

劉嘉祥跟著香農白天出去找香,傍晚回來,在找香的過程中,都要憑借香農豐富的經驗和運氣方能得到。因為野生香樹在雨林中長年的生長,樹身已經發生很大的變化,有時香農也得憑借找到果實或葉子才能認準香樹。

“關于辨別沉香的品質,香農說其實特好判斷,重就是好的,輕的就不好。每位出去找香的香農,在找香過程中所走的方向都不需要定路標,都是祖上傳下來的方法,他們每個人都是活生生的指南針,說的也都是實戰的東西。”劉嘉祥說道。

“原來……沉香就是越沉越好?”筆者再次求證。劉嘉祥看到筆者驚訝的表情,一臉無辜地解釋道:“對呀,您想啊,為什么叫沉香?就是得沉啊!沉香是樹上的疤,樹油子結成的一個大疙瘩,比木頭本身重多了。”

沉香的密度遠遠高于沉香木,沉香木是沉香的載體,是一種樹木,而沉香是沉香木結出來的油脂與沉香木的混合物,二者在各種性質上也有諸多不同之處,“遇水即沉”所以才有沉香之名。香農把從山上采的原料帶下山,這些原料需要經過“理香”的工序才能使用。工人將原料浸泡在水中,等木材泡軟,然后用帶鉤的香刀小心地將木質刮掉。刮掉一層后,放置4-5個小時,然后繼續浸泡和刮除。這個過程有時需要重復5-6次才能看到香體,這是非常辛苦的,不能著急。

但僅憑“手感”來判斷沉香品質的好壞,還是難以直觀地說明到底多沉才對,怎么也得有個標準吧?

聽到筆者的發問,劉嘉祥轉身從書架上取下一本書,上面寫著《欽定四庫全書·香乘》。翻開書頁,在其中“沉水香”一節中著有記載如下:

木之心節,置水則沉,故名沉水,亦曰水沉。半沉者為棧香,不沉者為黃熟香。《南越志》言,交州人稱為蜜香,謂其氣如蜜脾也。梵書名阿迦嚧香。

香之等凡三:曰沈、曰棧、曰黃熟是也。沉香入水即沉,其品凡四:曰熟結,乃膏脈凝結自朽出者;曰生結,乃刀斧伐仆膏脈結聚者;曰脫落,乃因木朽而結者;曰蟲漏,乃因蠹隙而結者。生結為上,熟脫次之,堅黑為上,黃色次之。

原來,我們一直苦尋的答案和“標準”,早已在這本明代周嘉胄所撰的《香乘》中有明確的描述。當然除了這些基本定義之外,還包括形狀、氣味、產地等大量信息,甚至在同一棵的不同部位結出的沉香也各有名稱和品級。

木之本香

沉香散發的香氣是其最主要的特性,但未經人工添加的天然沉香在自然狀態下味道極淡,不易察覺。如果想明顯地聞到沉香的味道,需將其浸泡水中再撈出。如此一來,手上的熱量會令水分緩緩蒸發,才能帶出明顯的香味。這種香味清新淡雅,沁人心脾,不能過于剛烈刺激,否則就落了下乘。

關于產地,古籍中對沉香的品級依據產地進行了劃分,主要集中在亞洲的印度、緬甸、泰國,中國的云南、貴州、廣東、廣西、海南也出產沉香。但不能一概而論,也不應該作為沉香品質的唯一標準。印尼香未必都差,海南香也未必都好,只不過如今市場上很多人炒作概念罷了。畢竟,自古至今,對于香這個東西,無論從外表、質地還是香氣等各方面都有一個基本標準。符合標準的就是好香,而產地只能說明平均等級較高,但并不是每塊都是同等水平。

既然說到沉香的等級,您也許聽說過 “奇楠香”,也稱伽楠香,是沉香中的極品。通常在一大塊極品沉香料子中,只有可能有非常小的一部分才能算得上是奇楠,極其珍貴。其質地黑潤柔軟且有黏韌性,油脂含量高,香氣清涼帶甜、濃郁典雅,歷來為皇家貴族所壟斷。早在北宋時期,奇楠香就有“一片萬金”之說。那這種香又是產自何處呢?

“現在大家都炒產地炒概念,市場出現很多有趣的現象。奇楠是沉香的一個檔次,其實和產地沒有直接的關系。好香在哪里都可能出產,只是概率高低而已。有很多海南普通沉香自稱奇楠,翻幾倍價格賣。反而有些馬來產的沉香,實際上可以算是奇楠級別卻不敢自稱,就怕人家說自己忽悠。” 劉嘉祥聽到筆者的發問,悠悠地說道。

劉嘉祥說起來輕松,這其實也是對藏家的考驗。不同于學術研究,收藏行業和市場是密不可分的,流通環節可謂是重中之重。在買賣流通過程中,考驗的就是藏家的眼力和魄力,缺一不可。如果沒有過人的眼力,無法分辨藏品的品質,議價過程中就吃了大虧。即便看懂了器物,如果沒有一定的魄力,一直猶豫不定,很可能也會錯失良緣,將心愛之物拱手讓給他人。

說到底,沉香也是木頭上生出來的。盡管“香”是一個單獨的門類,但也可歸于木器。劉嘉湘認為,沉香可以說是木器類藏品的頂峰,較之金絲楠、紫檀來說更為珍貴。那么如此珍貴的藏品,在選購、收藏、品鑒和把玩的時候必然有諸多講究。

“如今沉香這么貴,入門級玩家是從低到高逐步探索,還是直接從高端入手一步到位?”筆者單刀直入地提問。

劉嘉祥笑著說道:“就好像喝茶一樣,從低到高還可說是逐步探索,交學費買經驗,概無從高到低的道理,聞慣了高級香料,給您低檔香料,聞起來跟燒柴味兒似的,您能忍受嗎?品味一旦上去就下不來了,沒法將就。”

細想這話,確實也有道理。不過劉嘉祥也指出,取決于品玩的不同方式,也可以從不同形態的沉香入手。

寄情于物

大塊的沉香是極為難得的,往往要經百年以上的歲月才能成型。原料“隨形”制成擺件,如筆筒、筆架、臂隔等,附加藝術和工藝價值,更顯珍貴。整塊的沉香可以觀賞,可以把玩。它所散發的幽幽香氣若隱若現,可以在身上留存很長時間。如果體積較小,也能磨制成珠子,串成手串或配合其它材質的珠子作為裝飾。由于大塊的沉香需要經年日久才能成型,所以在同樣品質的前提下,體積的增長會造成每克單價成本呈幾何數增加。舉例來說,10克的沉香如果是1000元,20克整塊沉香可絕對不止2000元,或許5000-10000元都有可能。

劉嘉祥認為盤沉香戴手套,其實完全沒必要。古人把沉香制成手串、佛珠之類的,原本就是給人使用、把玩的。不過他也指出,沉香畢竟屬于木器中的一種,通常“干手”盤玩比較好。如果手掌潮濕油膩,確實對盤玩木器會有一定影響。

為了保持沉香的氣味不會在放置過程中過度揮發,古人通常在盤玩結束后將沉香放入錫盒中密封保存。因為鐵器會生銹,銅器帶有金屬的異味,都會混雜污染沉香本身的味道。即便是金、銀器皿,受限于當時的冶煉技術也無法保障金屬的純度,可能生銹。所以,錫成為了最佳選擇。與此同時,有些講究的玩家也會在容器內放入少量原木碎屑以保養器物,祛除異味,還原本香。

既然如此,是不是越大塊的等級就越高,越值得賞玩呢?也不盡然。

沉香不僅是天然香料,自古以來就被作為禮佛的重要香料之一,它還是名貴的藥材,珍稀又難求。明朝李時珍的《本草綱目》中對沉香的藥用價值作出了明確闡述:沉香,氣味辛,微溫,無毒。主要功效為降氣溫中,暖腎納氣。治氣逆喘息,嘔吐呃逆,脘腹脹痛,腰膝虛冷,大腸虛秘,小便氣淋,男子精冷。明朝賈所學所著的一部醫書《藥品化義》中記載:“沉香,純陽而升,體重而沉,味辛走散,氣雄橫行,若跌撲損傷,以此佐和血藥,能散瘀定痛。”

劉嘉祥進一步解釋道:起初,海南香農所采集的沉香大多按品級的不同進行定價后出售給藥材公司。當年,大塊沉水的為一級,約為每公斤150元;小塊沉水的為二級;不沉的為三級。后來海南沉香的價格隨著旺盛的市場需求而一路飆升,幾乎比越南出產的貴了一倍有余。藥材公司出于成本考量而改變了選材標準和進貨渠道,不再繼續收購。但當時來自中東和日本的客商卻手持大量現金開始收購。在日本,沉香是香道中使用的最主要材料,而中東地區的國家則直接熏、燒香料,用途略有不同。所以最近幾年,從中東回流的沉香也在市場上比較多見。

“如果您想焚香,粉末狀的碎屑和邊角料就可以滿足要求。形狀多大、造型多美,沒什么意義。同一顆樹上出產的沉香,無論體積大小品質如何,味道都一樣,但價格可是天壤之別。”

說著,劉嘉祥拿出一個裝有香碎屑的小玻璃罐。這一小瓶大約可以容納五六克左右的香末,品級較好的,每克價格大約在1000元左右。如果方法得當,這一小瓶就夠半年正常使用了。當然,如果是有耐性的玩家,又有足夠的知識、手法和工具,也可以買些“香殼子”(未經處理的原木,上面零星長有小塊沉香,含量較低,香層較薄),自己用香刀理香。這樣一來,每克的成本也就是幾百,性價比很高,玩兒起來沒什么壓力。

采訪就這樣愉快地進行著,其間也有幾位客人陸續來到劉嘉祥的店中向他請教問題,托他“長眼”。其中一位看起來也是剛入門不久,聊起木器來頭頭是道。最終在劉嘉祥處看中一串海黃手串,簡單議價后收入囊中。借著這個機會,筆者也向劉嘉祥請教了些其它木料方面的問題,而他的回答總是簡單直白,不帶任何修飾。

“其實黃花梨(降香黃檀)這東西不是只有海南有,越南和老撾也出。原本,古人對這東西的認知和審美是不分產地和花紋的。黃花梨就是黃花梨,誰還管你哪產的。直到后來細分了明代使用的香枝木(草花梨)和海黃,再加上現在的人為炒作,延伸出很多概念,用產地區分了價格。”劉嘉祥接著又從書架上取下一本《西洋朝貢典錄校注——東西洋考》,其中明確記載了各類“進口”商品的稅費:

“萬歷四十三年:奇楠香,每斤稅銀二錢四分二厘。沉香,每十斤稅銀一錢三分八厘。紫檀,每百斤稅銀五分二厘。降香(黃花梨),每百斤稅銀三分四厘。檀香,成器者每百斤稅銀四錢三分二厘,不成器者每百斤稅銀二錢七厘。”

筆者立刻注意到,在這些商品稅費的記載中,奇楠香的是以斤計算,而沉香是以十斤計算,至于紫檀、黃花梨和檀香甚至象牙等,均是以百斤計算,可見他們的價值區別極大。其中,紫檀價格又遠高于黃花梨,這倒是和現在的市場狀況有些不同。

“紫檀自古以來就比黃花梨貴,只不過現在黃花梨的量比較少,所以價格也炒起來了,畢竟物以稀為貴嘛。”劉嘉祥給出了這樣的答案。同時他也提醒筆者,黃花梨本身具有降血壓的藥用價值。所以如果家里的老人身體虛弱,睡在黃花梨制成的床上可能會加重病情,不宜使用。

“那其它木材呢?市場上的崖柏、黃金影以及各類楠木不是也挺火的嗎?”筆者繼續追問道。

“這些好多是炒出來的,沒什么意思,千萬別亂追。比方說崖柏,那東西以前是做黃腸題湊的,說白了是墓里用的東西,現在很多人卻拿它做家具。要是為了它的香味,柏木類其實都有香氣,何必非要用崖柏呢?金絲楠也是。以前用的都是金絲鐵線的老楠木,又結實又漂亮。家具畢竟是實用品,您用現在的水楠木做,那東西軟的恨不得用指甲一摳都能掉一塊兒,怎么用啊?”說罷,劉嘉祥無奈地聳了聳肩。

清早期,沉香山水人物筆筒。

清早期,沉香壽星筆架,目前市場價約40萬至50萬元。

他認為,沒有文化底蘊和歷史根源的炒作最終都只是曇花一現。古人玩了上千年的東西,早已定下了成熟的規則和標準。如今即便資源情況和市場狀況大不相同,但基本審美和價值觀始終是不會改變的。新入門的藏友一定不能聽商家“講故事”,而是應該多多學習,先弄清標準。之后只要符合標準的,無論新物件老物件何處,好東西終究是好東西,看準了下手就沒問題。

此次采訪劉嘉祥,筆者深切感受到他作為古玩行業“過來人”的榮辱不驚和大巧不工。這種對藏品鑒賞和市場分析方面的成熟、老練心態與他的實際年齡形成了強烈反差。當筆者問他將來的打算時,他的答案也很有意思:

“我還是決定盡自己之力為香文化做一些事情,我一直在鉆研傳統的合香香方,并依照老祖宗流傳下來的古方進行制作,根據其中不同的藥材選擇,每種都有各自的特點和功效。這些合香通過調配和發酵后可揉搓成丸或壓制成餅,經由熏制或焚燒使用。制香所使用的原材料絕大多數都可在藥店中抓得,加入少許沉香作為主料即可使用。”

“焚香的作用與樂趣,明代文學家屠隆描述得最為貼切:香之為用,其利最薄。物外高隱,坐語道德,焚之可以清心悅神。四更殘月,興味蕭騷,焚之可以暢懷舒嘯。晴窗塌帖,揮塵閔吟,溫燈夜讀,焚以遠避睡魔。謂古伴月可也。紅袖在側,秘語談私,執手擁護,焚以熏心熱意。謂士助情可也。塵雨閉窗,午睡初足,就案學書,啜茗味淡,一爐初熱,香藹馥馥撩人。更宜醉筵醒客。皓月清宵,冰弦曳指,長嘯空樓,蒼山極目,未殘爐熱,香霧隱隱繞簾。又可祛邪辟穢,隨其所適,無施不可。”

弗蘭克·卡彭特(Frank G. Carpenter,1855-1924年),從事旅行與世界地理寫作的美國作家。他的作品多以文化人類學和地理知識見長。本組照片選自弗蘭克及其女兒弗朗西斯(1890-1972年)拍攝和收集的照片作品集。

左:京杭大運河蘇州段,拍攝于1925年間。運河兩岸是各種面粉廠、棉紗廠、絲廠和榨油廠,可謂商賈云集。土地價值在很短的時間內上升,沿河走水路可以直達吳淞。右:用獨木舟將香蕉運送到運河沿岸。拍攝于巴拿馬運河,1890-1923年間。香蕉是巴拿馬便宜且產量豐富的食物,它與橡膠、咖啡、椰子、蔗糖、煙草一樣都是重要的貿易商品。