趙明輝家的翻身仗

陳誠 馮驛馭

年關將至,趙明輝很忙。

1月5日一大早,趙明輝便騎著摩托車從家里出發了。出發前,他連早飯都沒來得及吃。

趙明輝的摩托車后座上用麻繩綁著3只大竹筐,全部裝滿的話,能裝100公斤左右的白菜。他最近的主要任務就是載著白菜去竹園場鎮售賣。

“每天最少能賣2車,情況好的話能賣3車,我賣得便宜,1塊錢1斤,很受歡迎。”趙明輝說。

趙明輝是奉節縣平安鄉天臺村村民,今年47歲的他看上去比同齡人多了幾分滄桑,但依然難掩積極樂觀的心態。雖說年前是難得的清閑時刻,但趙明輝卻忙得不亦樂乎。

趙明輝家流轉了十幾畝土地,種上了煙葉和辣椒,收獲后,趙明輝又在地里種上了白菜,今年收獲的8000多公斤白菜,他想在年前全部賣出去。

“去年,14頭豬賣了5萬多元,辣椒和煙葉也有3萬多元的收入,等這些菜全部賣完,一年收入有10萬元了喲。”坐在烤火爐旁,趙明輝仔細地算著賬,語氣中滿是喜悅。

大病

每當趙明輝出門賣菜時,妻子楊時銀都會去地里摘白菜,然后整齊地碼放好,等待趙明輝裝袋。

以往,趙明輝并不在家務農,為了賺錢,他常年在外務工,跟隨建筑隊走南闖北,日子雖不是特別紅火,但也還過得去。

“那時候過年回家,會給兩個娃娃買幾件新衣服,帶點外地的零食。”談及過往生活,趙明輝眼中閃過些許惆悵。

雖常年在外奔波,但家庭美滿幸福,趙明輝覺得再辛苦也值得。而命運卻給本來和睦的家庭開了一個玩笑。

那是2008年農歷冬月,楊時銀總覺得身體有些不對勁,在家干農活時使不上勁,還總是頭暈腦脹。作為一名農村婦女,楊時銀并沒有覺得這是多大個事兒,直到臘月初三這天,楊時銀突然頭痛欲裂,四肢乏力,才覺得自己可能生了大病。

而此時,趙明輝正在外地務工。臨近過年,本就歸心似箭的他,得知妻子生病的消息,更是心急如焚。

“我連夜往回趕,到的時候已經是臘月初五了。”趙明輝說。

趙明輝和家人約好在奉節縣城碰頭,到了縣城之后,他立馬帶妻子到奉節縣人民醫院進行檢查。這一檢查,楊時銀被查出患了腦瘤,必須趕緊進行手術治療。

“當時覺得天都塌了,腦袋里長了瘤,還不曉得治不洽得好。”楊時銀說。

當時奉節縣城的醫療條件有限,這樣的大手術,只能到重慶主城區醫治,而那,意味著更加高昂的費用。

在奉節進行簡單治療后,楊時銀便轉到了重慶西南醫院(現陸軍軍醫大學第一附屬醫院),進一步檢查后,醫院告知手術費用保守估計需要十多萬元。

“那時,家里的存款滿打滿算只有2萬元左右,醫療保險報銷后還要自付8萬元。”這一筆錢像大山一樣壓在趙明輝身上。為了給妻子治病,他打了無數個電話,聯系了所有能聯系的人,終于湊齊了治療費用。

手術進行得十分順利,這讓趙明輝放下了心,但此后楊時銀再也不能干重活了。

臘月廿九,楊時銀出院,回到家中過年。

“當時還是趕回家過年了,家里老人還有兒女等著我們。”楊時銀說。

此后,生活的重擔全部壓在趙明輝身上。2013年,趙明輝一家被確定為建檔立卡貧困戶。

翻身

2019年12月16日,天空飄起了小雨,平安鄉周圍的高山被濃霧籠罩。

這天一大早,豬販子文永安就騎著三輪摩托車出門了。

早上8點左右,文永安就到了趙明輝家。“老趙,收豬咯。”文永安扯著嗓子喊。

“來了,莫催。”趙明輝趕忙從門前的地里往回走。

趕生豬出圈,是個繁難活兒,不能用蠻力。這方面,趙明輝是個行家。不一會兒,4頭白凈的生豬就被他從圈里趕了出來,然后捆好、上枰。

“我家的豬養得肥實,之前還賣了10頭哩。”說起賣豬的事情,趙明輝便止不住地笑了起來。

妻子患病手術后,趙明輝為方便照顧家里,只能留在天臺村,無法外出務工,但留在農村,又沒有經濟收入來源。

而像趙明輝這種情況,在平安鄉并不是個例。

素有“四十五里平安槽,一槽二梁三面坡,中間夾著梅溪河”之說的平安鄉位于奉節縣西北角,鄉內各村子產業空心化十分嚴重。

為改變現狀,平安鄉黨委、政府決定以產業發展為主,將傳統種植包谷、紅苕、土豆“三大坨”逐步調整到“花、果、藥”上,鼓勵村民發展種養殖業。

在鄉黨委、政府的大力支持下,趙明輝流轉了村里10畝土地發展種植業。因為勤陜,趙明輝的土地都是按兩季生產:一季種經濟作物,一季種傳統農作物。

不僅如此,趙明輝還發展起了養殖業,每年養10余頭豬,100余只土雞。靠著發展產業,他在2015年便脫了貧,2018年、2019年其年收入近10萬元。

“我們小時候家里種田就只種幾畝,現在,種菜、養豬這些都成產業了。”在趙明輝的記憶中,現在發展農業和以往大不相同。但正是靠著這份產業,趙明輝家才能脫貧致富。

新年

最近幾天,楊時銀總會不自覺地去看看掛歷:“再過幾天,女兒趙丹就回來了。”

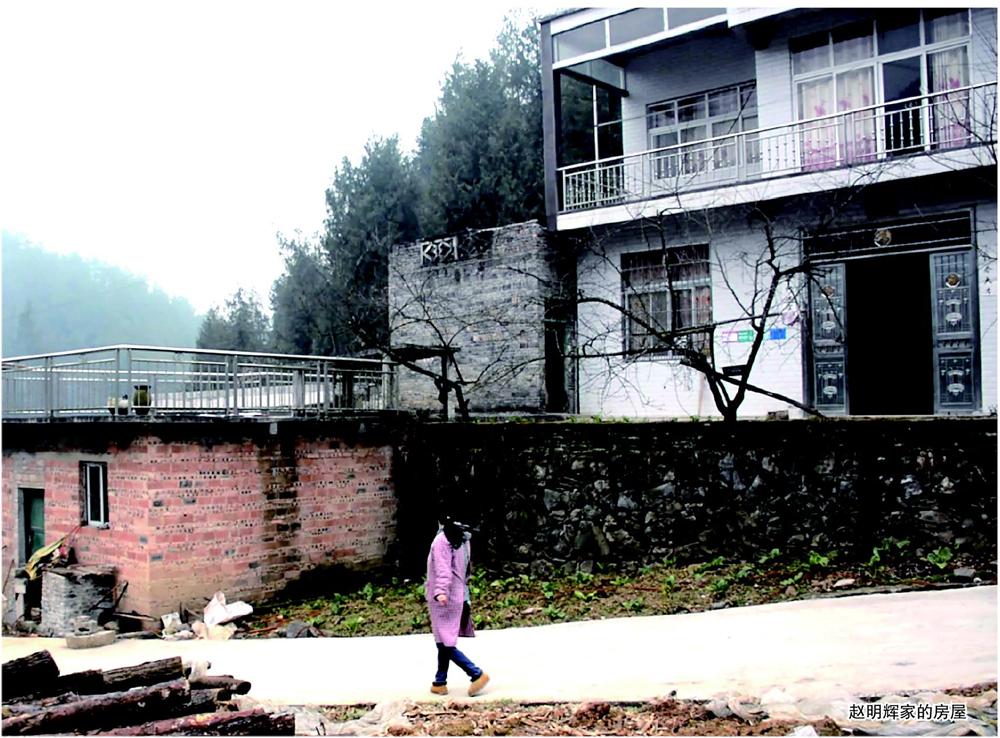

趙明輝的家在天臺村公路旁,房子背后是青山,生長著大片的松樹林,門前是一大片平坦的農田,田里還有一大片白菜尚未收獲。

房子是2014年重修的,兩層小樓,外墻貼著白色的瓷磚,雖然屋內未裝修,但楊時銀打掃得干干凈凈。

2019年,趙明輝的兒子趙遠陽入伍參軍,女兒趙丹也到重慶主城區學習美發技術,偌大的房子,只住著趙明輝和楊時銀。

俗話說,“過了臘八就是年”,趙明輝也開始準備年貨了。

“賣完菜就從市場上帶點東西回來,今天買幾斤瓜子,明天稱幾斤核桃,都是些過年常備的,菜自己種得有。”趙明輝說。

在趙明輝看來,“養牛為耕田,養豬為過年”,雖然現在養豬成了自己發家致富的產業,但這傳統不能忘——過年,還得殺年豬。

“兒子今年不回家,等女兒回家了,就殺豬,吃殺豬飯。”趙明輝說。

2019年,趙明輝家的各項產業都喜獲豐收,以往過年才舍得吃的,現在平時也有錢購置。雖說是過年,但在吃食上,也只是比平時豐盛一些。

趙明輝計劃著,過年殺豬后要做多少臘肉,灌多少香腸。楊時銀也計劃著,等女兒回家,就和女兒一起去買兩件新衣服。

“全靠黨的好政策,我們的日子越過越紅火。”由于家里勞動力有限,趙明輝暫時不打算擴大規模,想著一步一個腳印,把現有的產業搞得更扎實一些。

偏房里,楊時銀正往灶里添著木柴,鍋里煮的是豬食;堂屋的桌子上,擺放著用紅色塑料袋裝好的瓜果;掛歷上,有一個日期用筆圈了一下,那是女兒趙丹回家的日子。