張堰小鎮 地靈人杰

羅震光

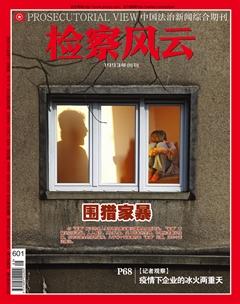

張堰古鎮上的老建筑“走馬樓”

張堰,上海十大“中國歷史文化名鎮”之一,古稱赤松里,早在春秋時期就已聚成村落,迄今已有千年歷史。因其文化底蘊深厚、商貿交通發達,曾被譽為“浦南首鎮”。作為近代史上產生過重要影響的全國性革命文學團體——南社,張堰是其主要策源地,南社文化已成為上海對外文化交流的一張重要名片。

張堰位于上海與江浙交匯之地,水陸便利,早先十分繁華,名冠浦南,有“小上海”之稱。盡管如今名聲漸沒,但鎮上的古韻尚存,石皮弄還很完好。據記載,弄口就是五代所建華亭“堰海十八所”唯一存至清代的張涇堰遺址;三命坊的那根左石柱依然如故,保持著雄起之姿。

百年南社?

江南繁華古鎮,多是人文薈萃之地。在張堰,最集中的就體現在“南社”,區區一鎮,一時竟成為精英云集的文化社團的根基。南社,是中國近代史上愛國知識分子集中的民間組織,以推翻專制政體、建立民主共和國家為主要宗旨,并弘揚中華優秀傳統文化,吸收西方進步文化,促進社會革新。發起人之一高天梅就是上海金山張堰人,南社創辦前的首議之地就在他家。南社成員姚光在張堰的住宅則是南社人士通信聯絡及會晤交流的重要場所,柳亞子卸任后,姚光被推舉為南社第二任主任。

姚光(號石子)也是金山張堰鎮人,于南社的創建與發展厥功至偉,故有“前有柳亞子,后有姚石子”一說,就職后,曾于上海徐園舉行雅集。社中缺乏經費,他即出資刊印《南社叢刻》第20、21集。他1924年任國民黨金山縣黨部執行委員,曾為李一諤等共產黨人和左派人士的活動提供場所和資金。翌年又與曹中孚、高君定等人發起張堰圖書館協贊會,被推舉為館長。姚光一生以濟世助人為天職,熱心浚河造橋、育孤養老、救災救荒以及修筑海塘、保護文化遺產等公益事業。家鄉學子經濟有困難者,他都慷慨相助。抗戰國難時期,他主動燒掉了一箱借據,以示有難相濟、齊心御外之心,被傳為佳話。幾年前,張堰鎮重建了姚光故居(南社紀念館),借助此館,我們可以重溫南社榮光,一個時代在這里被烙下印痕。

重視文教?

張堰不是政治古鎮,不是經濟古鎮,她“不汲汲于榮名,不戚戚于卑位”,默默地經營文化與教育。從五代時吳越王后裔錢家、元明時期吳家、清朝“一門四進士、三代二尚書”的王家,到清末民初南社的發軔,高姚兩家的崛起;有中國現代天文學奠基者高平子、諾貝爾獎獲得者高錕,一個家族兩位世界級人物,“星月同輝”,還有被譽為三百年才能出一個的書法大家白蕉,張堰可謂物華天寶,地靈人杰。“圣賢道脈,得之于千古,身家經營,遺之于子孫,莫不仗字之力。”凡重視圣賢道脈的地方,都有遠大目光,重視教育。清乾隆《金山縣志風俗》載:金山田野小民,生理裁足,皆知以教子孫讀書為事,故士奮于學,民興于仁。而張堰似乎尤甚。

張堰重視教育的傳統有其歷史積淀。金山在清雍正二年析婁置縣。早在元代,張堰自楊竹西樹幟吟壇后,明清之能詩者不下數十輩,或專集,或錄總集,指不勝屈。清代金山出過兩名狀元,其中康熙三十年狀元戴有祺,他的老師黃樞,字辰如,號寓莊,就住在張堰,“未仕,授經,里社多知名士”。辛亥革命時期名震天下的民間社團南社,其創始人之一高天梅,是張堰人,南社后期主任是張堰人姚石子,還有南社耆宿高燮。清末,張堰有兩等小學堂 6 所,初等小學堂 12 所,還有女學堂 1 所。張堰重視教育的程度,可見一斑。“滄海桑田秦漢開堰留溪客,南涯洞天唐宋筑樓引仙人。”這是畫家朱鵬高為張堰寫過的一副楹聯。或許,安靜、有內涵,就是這個千年古鎮最好的寫照。

編輯:沈海晨? haichenwowo@163.com