打造體驗式小學數學課堂教學策略

摘 要:學生數學知識的獲得,數學思維的發展,只有經歷切身的學習體驗過程,才是真獲得,因此,如何在數學課堂上讓學生有足夠的時間和空間,經歷學習活動,在體驗中習得知識發展思維。筆者結合《兩位數加兩位數》一課,從復習體驗、自主體驗、深入體驗、拓展體驗四個策略,談談體驗式數學課堂的打造。

關鍵詞:體驗式教學;復習體驗;自主體驗;深入體驗;拓展體驗

《小學數學課程標準》(2011版)提出:“人人都能獲得良好的數學教育”的理念,這一理念中的“人人”“數學教育”就強調了全體學生應經歷每一數學知識的學習過程,而經歷的最直接的形式便是學生的參與體驗。縱觀我們的新教材,較之舊教材,不難發現很多結論性、概括性的內容都刪減掉了,出現了許多的“留白”,編者的意圖是什么呢?筆者認為其“留白”的目的,更多的是想讓學生自我去體驗,去發現。綜合以上兩點,可見打造體驗式數學課堂是當下數學學習的關鍵。那么,我們要采用怎樣的教學策略,才能讓學生經歷觀察、實驗、猜測、計算、推理、驗證等學習活動,去獲得知識,發展思維。下面,以小學數學二年級《兩位數加兩位數》的教學為例,談談打造體驗式數學課堂的教學策略。

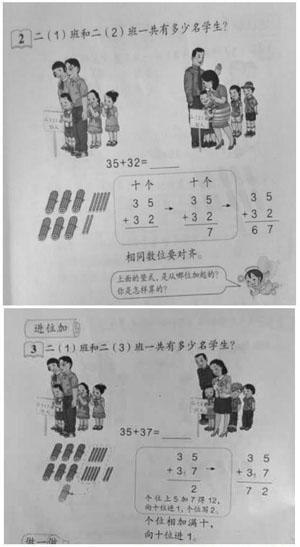

教材例題呈現:

按照教材的要求,我們的老師往往引導學生用兩種方法來計算。

第一種:用豎式計算 個位5+2=7 30+30=60 60+7=67

第二種:拆數法 35分成30和5,30+32=62,62+5=67或32分成30和2,35+30=65,65+2=67接著就是讓學生進行各種計算練習完成本節教學。

一節課下來,方法是教了,大部分孩子也都會計算了,又或者有些孩子在家長輔導下,課前就已經掌握了這些計算方法。但是,回頭想想,我們的孩子真正能懂得這些方法是怎么形成的嗎?答案是否定的。孩子們只是像機器一樣,在老師的幫助下被動地接受學習,這也就是為什么我們一線老師一遇到計算教學就頭疼的原因。因為計算的枯燥,機械式的練習,學生興趣點低,自然課堂氛圍就不活躍,效果也就不理想。試問,這樣的課堂教學價值何在?回歸數學的本質——以學定教,引導學生主動學習,享受學習和創造性地學習。那能不能讓學生自己去經歷這個計算過程,體驗這個過程呢?這樣的學習過程能采取怎樣的策略展開教學?筆者認為可從以下四個環節展開:

一、 復習體驗,銜接新舊知識

人對新知識的獲取是建立在原有知識基礎之上的,教師在教學中應積極主動地引導學生把新知識與學生已有知識銜接起來,以舊知為基礎,為新知鋪墊,以更好地接受新的知識。

復習環節設計:出示一組口算

24+20 10+34 30+27 19+70 54+40……

這一環節對“整十數加兩位數”的知識進行有效復習,既為新知教學打下基礎,又在輕松快樂的口算中讓學生初步體驗新舊知識的聯系,同時也為接下來的教學環節穿針引線。

二、 自主體驗,促進知識習得

新課程倡導:數學課堂應該基于學生的學習,以學生為主體,讓學生自主學習,教師是學生學習的組織者、引導者,課堂應營造一個寬松和諧,興趣盎然的學習氛圍,喚起學生主體意識,激發學生的興趣,才能使學生積極主動參與到學習活動中,真正成為課堂學習的主人。基于復習環節的鋪墊、搭橋,對于《兩位數加兩位數》計算方法的教學設計如下:

(一)正向體驗,形成知識

環節一:通過交流,讓學生編題(第一輪)

1. 師:剛才,我們口算的這些題都是什么樣的加法?

生:兩位數加整十數

師:除了兩位數加整十數,還有哪些兩位數加兩位數呢?

(預設:整十數加整十數如30+40這是前面學習的知識)

2. 師追問:還有嗎?除了兩位數加整十數、整十數加整十數以外,還有什么兩位數加兩位數的加法嗎?每人想好一個,自己編好藏在肚子里,但要求數字不要太大,不超過100。

(預設學生編出:42+57 37+36 25+14 18+21……)

3. 師:選其中兩題在小組內說說怎么算?

生反饋,師引導(無非也是原來的三種方法)

4. 練習完成其他題目

這個過程,讓學生體驗了兩位數加兩位數計算過程中可能出現的幾種情況。學生已學過了整十數加整十數和兩位數加整十數的計算,像37+36這樣類型的沒學過,但基于學生已有經驗,大部分學生都知道。雖然最后同樣是引導學生掌握口算方法,但通過這樣的體驗,學生對“兩位數加兩位數”這個知識有一個建構的過程,效果顯然不同。知識的獲得過程是學生自主體驗而來,且設計編題的創新設計也會引起學生更大的學習興趣,讓學生自主參與學習。

(二)分類體驗,深化知識

環節二:把以上所編的題分分類

1. 師:這些題目如果給它們分成兩類,可以怎么分?

生:進位加法和不進位加法

師:進位要注意什么?(個位相加滿十) 不進位呢?(個位相加不滿十)

2. 師引導學生(第二輪)編題:女生編不進位,男生編進位

(預設:女生31+42 73+12 65+24… 男生27+14 52+29 32+28…)

3. 讓學生說說編題的經驗:為什么這么快就能編出?

這個過程讓學生回顧剛才前面的計算,對方法進行小結,不進位的,個位相加不能滿十;進位的,個位相加滿十向十位進1。讓學生通過編題的體驗,自己總結出計算方法的要點,不需要教師苦口婆心地過多講解,課堂讓學生學習多體驗一些,教師少講解些。

三、 深入體驗,促進思維發展

(一)環節三:反向思考,突破難點

1. 師:引導學生進行(第三輪)編題:得數是六十多的兩位數加兩位數( )( )+( )( ),這個要求比前兩輪的要求又提高了,得數要60多,又可以分兩種情況:進位與不進位。

(預設:學生1:22+27 學生2:30+34 33+35 41+28… 學生3:57+4)

2. 引導分析:學生1,22+27發現十位相加20+20=40,不可能得到60多;學生3,57+4雖然得數是六十幾,但不符合要求,57+4是兩位數加一位數。

3. 師讓學生思考:符合要求應該怎樣思考?

(預設學生回答:生1,如果編的是進位,那么十位相加只能是5;生2,如果編的是不進位,那么十位相加要是6;生3,我編的是三十幾加三十幾,那么個位相加就不能滿十了……)

此環節的設計核心是讓學生不僅會編題,還要懂得思考。這時的思考,比前面的思考就更深一步了,除了關注個位,還要關注十位。孩子們對這些題目的思考是非常有價值的,以前,我們在教學過程中,孩子們不會去思考這些問題,只會單純去算,例如,個位5+8=13,十位20+30=50,50+13=63不會反過來思考問題,這是一種反向思考訓練,在數學課堂中,經常反向思考一會兒,對于孩子的數學思維發展是有價值的。

(二)環節四:拓展延伸,發展思維

思考:經過前三輪編題后,我們認真分析,學生自己編題往往只會關注自己,不會關注別人,那么就有可能出現,有的學生三次編題下來的題目都是進位或都是不進位,限制了學生的思維。

師出題:下面得數有沒可能是六十多?不可能的,結果可能是幾十多?

24+2 8+35 54+254+ 7 46+1 ……

這一設計讓每個人從多個角度思考,這些題目往往在練習課中才會出現,但新授中,依然也可以讓學生去思考。比如,24+2()不可能是60多,因為20+20=40即使個位滿十向十位進1,也不到60;()8+35可能是60多,()里有幾種可能(1種),只能是2,因為,35滿十向十位進1,十位30加10等于40,再加20才能達到60,所以()里只能是2……類似這些都是有價值的思考,把這些問題思考清楚了,學生對“兩位數加兩位數”加法計算就在心里留下了痕跡,這是一種體驗,而這種體驗是多方位的,有正向思維,也有反向思維。

四、 拓展體驗,感知數學價值

新課標指出:“數學要體現生活性,人人學有價值的數學”把課堂中學的知識應用于生活實際,既可加深對知識的理解,又能體驗到數學知識的價值,感受數學的無窮魅力。

環節五:巧妙設計,更具價值。

出示情境圖:(教材P16第11題改編)

四種玩具商品:飛機 汽車 火箭 輪船

44元 25元 38元 17元

按照傳統的教學思維,教師往往是這樣進行的:同學們,你們喜歡哪兩種商品呢?把你最喜歡的兩種商品算算要花多少錢?(學生紛紛計算)這僅僅只是算了一道題而已,沒有解決問題的味道在其中,它不屬于真正地解決問題,因為它思考價值不當。

如果這樣設計:小玲買了兩件,付出了一張50元,2張10元,又找回一些,小玲可能買了哪兩種玩具?為什么?這樣的問題具有思考的味道在里面。

學生會想:小玲付50+10+10=70(元),那么,小玲買的兩種玩具應是六十幾,如果小玲買的是火箭和輪船,38加17等于五十幾,那么,小玲只要付1張50元,1張10元足夠;小玲要付六十幾,會是什么玩具?

這樣的設計,學生的學習過程就不僅僅是算一道題的問題了,那就要算哪些小于60,哪些大于60,你是怎么想的?學生對這些問題,除了感興趣,還增加了許多思維的含量。

從以上對于《兩位數加兩位數》教學設計與思考,我們會發現,學生的學習活動過程是可以去經歷的。雖然是二年級的孩子,但孩子們完全有能力、有機會去經歷這個過程。作為一線教師,我們應該更新教育觀念,不能再剝奪學生自主體驗的權利,該放手時就放手,少講解,少告知,少啟發,讓學生的學習多一些體驗,多一些思考,多一些探究,學生具有無限的能量,我們做的是創造機會,盡可能地讓這些能量都能自我激發。

參考文獻:

[1]小學數學課程標準(2011)版[S].

作者簡介:

毛金花,福建省福州市,福建省福州市閩清縣教師進修學校第二附屬小學。