新中國的“耕讀”

江平

1958年,汪東興到江西任副省長兼農墾廳長。兩個月后,他回京向主席說起江西一些綜合墾殖場針對勞動者文化低、難以掌握技術,辦起了技術學校,效果不錯。毛澤東很有感觸,建議江西辦些學校讓上不起學的農民上學。6月,江西決定創辦“江西省勞動大學”,實行 “半工半讀,勤工儉學,學習與勞動相結合,政治與業務相結合”的方針。8月1日,設在南昌的共產主義勞動大學總校和全省各墾殖場的30所分校同時舉行開學典禮,一所自力更生、獨具特色的新型學校正式誕生。“共大”是突顯政治路線的簡稱,實際簡稱“勞大”更貼切。

毛澤東、朱德、周恩來都題字的唯一學校

耕讀,是中國寶貴傳統。共大的創辦及其推廣亦可謂一場新時期、新形式、意義非凡的“耕讀”運動。共大生源主要來自鄉村或墾殖場,與城市知青下放有別。除任何學校都必讀的毛選與“最高指示”,共大主要邊干邊學有關現代農林牧副漁等方面的基礎技術,遂又與普通學校不同。到1959年底,江西共大發展到分校88所,學生來自18個省市區,1961年在上海招生近萬名。

江西共大的影響之巨,除了確實成就,還因國家領導人大力嘉許。1959年8月,周恩來書寫了校名“共產主義勞動大學”,典型文儒敦厚風貌;朱德多次視察共大總校和井岡山、大茅山等分校并題詞;1961年7月30日,毛澤東更給共大寫了一封至表推贊的親筆信,該信在他的手札中相對縝密齊整,然節奏感仍顯明而豐富。江西共大遂為毛澤東、周恩來、朱德都題字的唯一學校,舉世矚目,迅速成了海內外競相前往考察取經的一方熱土。

在共大浪潮的最高峰,江西的分校多達108所,包括筆者家鄉婺源縣的鄣公山共大、珍珠山(后遷曉林)共大。外省紛紛效仿,浙江、河南、陜西、黑龍江……都辦起共大,哈爾濱共大只稱勞動大學。

唯一僅存:婺源縣鄣公山共大

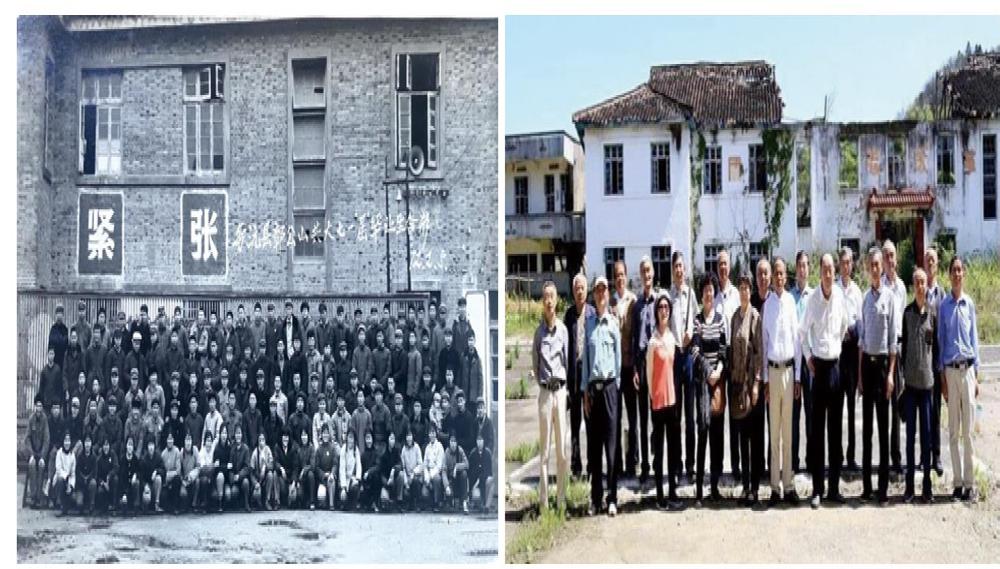

當今年輕人不知共大是什么,而中老年,普遍受“文革”后期反映共大的電影《決裂》影響,會想當然以為共大在文革后一定改換名目了。其實,共大本質是“勞動技術學校”,并非文革產物。在今天的網絡地圖上輸入“共產主義勞動大學”,尚非空白。跳出的地點,是唯獨的一所:江西婺源縣的鄣公山共產主義勞動大學(原名“共產主義勞動大學鄣公山分校”)——它是與江西共大總校同時成立的30所分校之一、13所省屬分校之一。時移世易,這成了曾經燎原之勢的共大僅存的星星孤火!

鄣公山共大2005年才搬到縣城,與縣教師進修學校、衛校合并,校名沿用鄣公山共產主義勞動大學。前些年校長林春與我有一敘之緣,他明確說:“共大有過輝煌歷程。雖然總校1980年就改為江西農業大學,但迄今為止,沒有任何上級文件說不準繼續使用共大校名。其它分校都已改名,但我們不想去跟風,為什么要自己把老牌校名舍棄呢?——我們如今是全世界唯一的共產主義勞動大學。”

在大力發展市場經濟數十年后,“共產主義勞動大學”的校名看似土得掉渣,僅存于婺源的共大除了以稀為貴,還與本土的近代人文相融洽。婺源乃是農、林、茶業古縣,耕讀傳統更深厚,筆者近些年發掘的俞焰祥、潘玄桂、汪關陽等文墨村民,皆為例證,我友上饒博物館長江進民更是罕見的不舍耕讀者。半工半讀、學以致用為特色的勞動大學,適合在婺源長存。

近代婺源人詹天佑,赴美攻讀工科,回國后完成了舉世矚目的鐵路工程,共大的農機專業雖為應用基礎,仍屬工科范疇,詹天佑的堅毅精神更可不限專業推廣。徽州鄉賢、偉大教育家陶行知,1926年發表《改造全國鄉村教育宣言》,先后創辦曉莊學校、生活教育社、山海工學團、育才學校和社會大學,主張“生活即教育”“社會即學校”“教學做合一”。徽州古縣婺源留存一所與此甚為接近的共大,可謂與陶先生呼應。

更有婺源土生土長的詹純鑒,1926年入北洋大學讀工科,次年入讀上海國立勞動大學農學院。1931年赴比利時國家農學院留學,年年成績優等。從他歸國發表的《西北一帶之耕作方法及其良窳》《抗戰中之江西墾務》《全國私辦農場調查》等多篇論文,《農業機械學》等著作及譯文《稻米檢定法》,足見他很關注民族農墾事業。詹純鑒后成為蔣經國的臂膀,與他區別于空談的政客有關。筆者訪談詹純鑒女兒時,她道:“蔣經國有次來找我爸爸,他還在田里察看莊稼。”

詹純鑒作為農墾教育家的終極理想,與共大宗旨并無多大區別。江西省立農專1943年6月聘詹純鑒為校長。1945年元月因日寇侵擾,農專遷避婺源繼續辦學,10月遷回南昌。故而省立農專成為婺源境內最早的高校,它與江西共大總校都是江西農大的前身。所以,江西共大的老分校婺源鄣公山共大,除了農林茶等地利因素,實則還有這戰時校長、臨時校址與婺源的特殊淵源。

此外,婺源茶校也可算江西共大曾經的分校。1940年江西省農學院在婺源辦了“茶科初級實用職業學校”,解放初裁撤;1958年縣里在其基礎上辦起茶校,半工半讀制,1963年停辦兩年后,由武口茶場籌資恢復為“茶葉耕讀中學”。1970、1973年先后改為縣辦、省辦。而1969年江西農學院并入江西共大總校。婺源的共大、茶校,不就可共同追源到江西共大了嗎?

中學層面,1966年婺源半工半讀制的“農業中學”有13所之多,其它普通中學,安插的農林勞動也是年年都有。哪怕文革結束才正式上學的筆者,從小學到中學,年年都有幾天為茶地除草、植樹、采茶、為校園撿運石子等義務勞動。總之,開設公辦學堂后的婺源,仍有非常深厚的耕讀傳統。

如今,我國中小學校都取消了勞動日,這是寶貴傳統之流失!而婺源茶校升格為高職學院,半工半讀或不可能了,但仍需一定程度之保留吧。婺源在新世紀力推“鄉村旅游”,就當大力強化敬重耕讀傳統。否則,一個個新生代的婺源人都四體不勤、鄙視勞動了,還何所謂“鄉村”?

鄣公山共大,依然主要面向農家子弟,開設農學、機電、電子電器、電焊等專業,也實行半工半讀,具體內容雖發展變化,仍算保留了老共大的部分特色。與各地職業中專一樣面臨種種困境,但學費與國家職業教育補助金基本持平,半工半讀也是不再交錢的。世人因共大幾無入學門檻、就業較低端,難免輕視。其實,這是學實用手藝的地方,是助人成為自食其力勞動者的孵化場所,有一定神圣性。略如軍營訓練、技術之外,也增進意志與社會責任。一些崗位招聘偏重退伍軍人,如果若“勞動大學”的學生真能以實干敬業打出名聲,社會歡迎度必能提升。

我的藏品:共大學生1970年筆記本

因以上種種,筆者對家鄉的共大有所關注,并有一件特殊收藏品:1970年學生余筱玲的一本《江西省婺源縣鄣公山共產主義勞動大學練習本》,書寫頁只占一半,卻包含家信、日記、學習心得、文化課筆記、毛澤東詩詞抄錄等多種內容,文獻意義多維。1970正是我的生年,乃對這本筆記多一層興趣。因封面寫有明確的姓名,我借助網絡發布征尋后,鄉友紛紛提供線索,很快就電話聯系上了一直在婺源的余女士。

余筱玲1951年生于婺源沱川,1969年從婺源清華中學初中畢業,1970年初進同在清華的鄣公山共大畜牧獸醫系,1972年畢業。共大不用學費,吃飯也不交錢,每月有30斤定量,另有8斤機動。當時班級仿軍制稱為排。他們排53人一半來自上饒市,其余基本來自清華中學,14個女生里婺源的才2人。那屆另有農機排。共大教師多外地人。那時常規大學畢業生不愿到共大任教,遂多以早先留校生以老帶新。

說是半工半讀,大半時間是勞動。雨天才能到教室上課,有時桌凳都已發了霉。文化科學課很少,他們系主要講給畜牲看病的事,尤其是豬瘟的預防與救治。牧醫系的勞動常在離校二十多里的校辦梓木坑農場,在幾乎無路的密林中砍樹、扛樹,非常艱苦;或去金村搭棚養豬養雞,有二三百頭存欄豬、四五十畝茶葉地。余筱玲在寫給父親的信中,明確講到梓木坑扛木頭建豬場。

共大畢業生一般回所屬公社,余筱玲這屆算幸運的。因是鄣公山共大改由縣辦后的首批學生,畢業后基本都由縣農業局派到各農機站、農科所或畜牧獸醫站、魚場林場,有的入了干部編制。上饒學生留在婺源的也不少。不過余筱玲很不幸,有一年農業局叫填干部申報表,她丈夫是她所在魚場負責人,掌控公章,出于復雜心理竟不讓妻子填報,造成她錯失了干部身份。魚場改制后她每月只能領100元,又從未分得單位住房,來城買房欠下重債,不得已到水果市場掃地以貼補生計;以工人身份退休后,每月僅320多元,而今已七十高齡。我在三十歲自題齋聯的下句“充室盡納寒與酸”,表層指室內多便宜用品或他人棄物,深層則指藏書作者或傳記傳主普遍是酸楚人,今所藏這冊筆記的主人竟又成驗證!

這本筆記的時政烙印

作為唯一獲得黨政軍最高領導題字的學校,共大師生政治意識頗強。這在余筱玲這冊筆記中也有體現。

封面校名上方印著《最高指示》:“我們的教育方針……成為有社會主義覺悟的有文化的勞動者。”里面首頁寫給父親的信文,頂頭是“敬祝毛主席萬壽無疆!”余筱玲至今仍未意識到實際錯寫成了“萬壽無強”。時當一切上綱上線的文革中期,又是成年人寫在筆記本的首句,一旦被舉報,很難從輕定性、太恐怖!

受時風影響,該冊多篇筆記頂頭都有各不雷同的《最高指示》。“人的正確思想……只能從……三項實踐中來”那條下,是抄錄幾首最著名的毛澤東詩詞。那個年代出版的毛主席詩詞字帖眾多,均通俗匠氣的隸書或行楷,而這類日常抄錄,雖稚拙卻各具鮮活個性,毫無藝術或出版目的,反而確保了書法家求之難得的“先散懷抱”心境,是故這頁字里行間,若俯拾皆是,一派自由,一任自然,不失看頭。加之我們已知其特定時代、地點、年齡、性別,綜合交織下,略如多味中藥湯,感受實則非常豐富……何況還是唯一文本,或比那些大量印刷的字帖還可貴。

而在“對于馬克思主義的理論,要能夠精通它,應用它。精通的目的全在于應用”那條下,則是一篇向活學活用毛澤東思想的典范羅邁生學習的心得。羅邁生是婺源隔壁景德鎮的紅星瓷廠工人,1971年4月3日的全國所有大報同時熱點宣傳他,規格登峰造極。余筱玲這篇心得想必正是這陣熱潮中寫的。將近半年,才寫了幾篇筆記,恰恰可作鄣公山共大以勞動為主、文化課并不到一半的物證了。勞動大學文化課少到這種地步,與如今普通學校徹底取消勞動日,都不可取。

從收藏角度,另有不計其數的《羅邁生》連環畫、宣傳畫,和《羅邁生日記論文選》《羅邁生的故事》《羅邁生同志先進事跡演唱材料匯編》等書籍,我們品味的不只是畫面、文句、演唱、裝幀等藝術,這種火熱的宣傳方式本身,也已然類似藝術。反映共大的電影《決裂》拍攝于文革末,雖難免傳聲筒式臺詞,其主演者的演藝、郭蘭英等領唱《共大贊歌》的造詣,卻是那個時代的藝術經典。

該筆記中還有連錄兩條語錄的,即“……在整風中間,我們一定可以更多地學到一些馬克思主義”和“要斗私批修”,下面是一篇深刻自剖。余筱玲對自己這年秋在養豬班和一位老漢一起放牛時,曾出于憐憫而給過他一斤飯票,而后又容他以糧票來換5斤飯票,結果老漢還她錢;另有一次是沒拒絕他以一元錢抵充2斤飯票。接受償還十分正常,但余筱玲在《最高指示》下由衷懺悔:“因我在平時學習主席著作不夠,……這一切都是我不對,沒有很好的努力活學活用主席著作。如果學得好的話,就因(應)送給他老人家,更不能接收他的錢。”

這本筆記中也有文化課的點滴內容。譬如“毛主席萬歲”的英文“Long live Chairman Mao!”和漢字標音的英文字母,漢字“吳”的義項抄錄,以及化學元素名稱等,直觀地體現出共大文化課的層次。

婺源曾另有縣辦的珍珠山共大,初名珍珠山勞動技術學校,也與江西共大總校同日創校。縣人汪世松1957年從北京公安警衛師復員,次年入讀該校,后來參與珍珠山的多項建設。其子將一直珍藏父親的學生證,編號與學號都是001,別具意義。新辦學校的這兩號固然相同。見過世面的汪世松若是招生測試的第一名,也在情理之中。另兩點才令我思忖:內頁校名主詞“勞動技術學校”,封皮卻是“共產主義勞動大學”?1958年8月入學,卻是次年1月發證?

重新查閱兩校校史,得知江西共大之前向中央報有5萬學生,實際沒那么多。我推測,江西共大為盡量接近上報數,才借總校領導是省領導兼任之優勢,命將地方辦的勞動技術學校同時掛上“共產主義勞動大學”旗號,于是已經印好的學生證也因此重印封皮,導致遲遲發放。旗號、校名不一更尷尬,到1962年索性將珍珠山這類學校改名為江西共大分校,歸屬不變。如此操作后的1963年10月,共大也才4.6萬人,再辦更多分校,最終才超過5萬學生。無論事出何因,汪世松這本學生證,比江西共大直屬校區的學生證折射出更多信息,其檔案價值反而更獨特。

婺源珍珠山共大末屆畢業生、曉林共大老教工曹開吉,今已73歲。曉林共大起始于1968年11月,可他卻出示了一本標署該年10月30日的《江西共產主義勞動大學曉林分校畢業證》!

曹開吉是江西都昌人,4歲隨父來婺源,1968年10月從珍珠山共大林學專業畢業,次月該校就搬遷并改稱曉林共大。因趕上“四個面向”高潮,學校竟不發畢業證,每人領一張“堅決走同工農兵相結合道路”的《光榮證》,就算畢業了。而曹開吉更成了“三查”運動被查對象。他父親曾是國軍少校、廬山軍校事務長,遂被曉林共大的極左人物當作“黑五類”子女,命他繼續在共大勞動改造。他一氣之下,把那張光榮證撕了。

直到1974年撥亂反正,曹開吉才結束改造。學校要他留校工作,他借機提出并成功獲補了一本畢業證——那成了他們那屆唯一的畢業證:珍珠山共大畢業、卻是其后的曉林共大證書,時空錯位。1981年曉林共大停辦。曹開吉后任鄉里土管工作,終調縣土管局。在國士局定崗定編時,就憑那本畢業證,他被定為9級科員,待遇不錯。世事吊詭,竟因禍得福!

余論

相關共大的收藏,珍視的何止是物品?無數讀不了、讀不起常規大學的草根子弟,能從共大踏上自食其力的職業道路,利己利家且利國。共大與生產勞動緊密結合,至少值得一再擴大招生、課程又多浮華的現今普通高校合理借鑒。精神層面,“勞動光榮”已成歷史口號,在“勞動婦女節”“勞動節”也被抽離立節初心而只稱婦女節、五一節的當今,學校教育若能重溫耕讀傳統,恢復勞動日,將更多一層深義。