氣象科普微視頻的服務應用思考

崔潔 金希 鄭博聞

(杭州市氣象局,浙江 杭州 310051)

0 引言

當今社會處于一個移動互聯的環境,隨著5G技術的商用,移動端將越來越成為人們信息交流的主渠道。第44次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示,截至2019年6月,中國網民規模達8.54億,其中手機網民規模達8.47億,我國網民人均周上網時長為27 h。互聯網給人們生活、工作、學習等帶來革命性的轉變,氣象科普工作也必然要適應這種變化,氣象科普產品需要充分利用各種日新月異的信息技術,推陳出新的產品載體,適應移動端信息傳播“短、平、快”的要求和受眾定位細分的特征,以及碎片化的閱讀習慣,有效占領傳播主渠道。

1 氣象科普微視頻的特點

科學普及作為一種社會教育,具有社會性、群眾性和持續性等特點,因此,氣象科普工作就需要運用社會化、群眾化和經常化的科普方式,而氣象科普微視頻正是充分利用多種新媒體傳播渠道,面向不同受眾,廣泛滲入社會生活,形成規模大、傳播廣、可持續的氣象科普新模式。

1.1 短小精干 符合現代人閱讀習慣

氣象科普微視頻一般時長為30 s~5 min,由于內容短小精簡,符合現代人快節奏的碎片化學習方式,同時,由于視頻容量小,手機用戶可無障礙閱讀與轉發。更重要的是內容沒有冗長的鋪墊,精華即刻呈現,符合快餐化的傳播方式。

1.2 通俗易懂 容易被普通大眾接受

氣象科普視頻選擇生動形象的動畫與圖文結合,結合了專家解讀、市民問答等互動環節,加上通俗易懂、風趣幽默的語言,使得受眾能夠在輕松愉悅的氛圍中完成氣象知識學習。

1.3 傳播便捷 打破傳統氣象科普傳播時空局限

移動網絡的快速發展和資費的迅速下降,加上微視頻的短小精悍,使其傳播實現了不受時間、空間限制,而且觀看體驗良好。此外,微視頻傳播改變了傳統媒介中受眾只是信息被動接受者的局限,受眾同時也是發布者,實現了氣象科普低成本廣泛傳播。

2 科普微視頻的氣象服務應用實踐

杭州市氣象局自2019年3月開始,正式推出“氣象科普67”微視頻品牌,品牌67來源杭州市氣象局所處的濱文路67號,既有深刻的寓意,又朗朗上口,符合網絡傳播的語言特征。到2019年11月,共制作33個小視頻,內容包含天氣預報專業術語解析、天氣現象解析、氣象防災減災知識普及等。視頻上載到騰訊視頻后臺服務器,以“氣象科普67”獨立品牌,依托“杭州天氣”微信公眾號、杭州天氣微博作為主渠道發布,同時得到了《杭州日報》、“杭州發布”等官方新媒體轉發,短短7個月,點擊量達到103萬,微視頻均觀看達3.12萬人/部,傳播效果優異。

2.1 微視頻和傳統科普方式效益分析

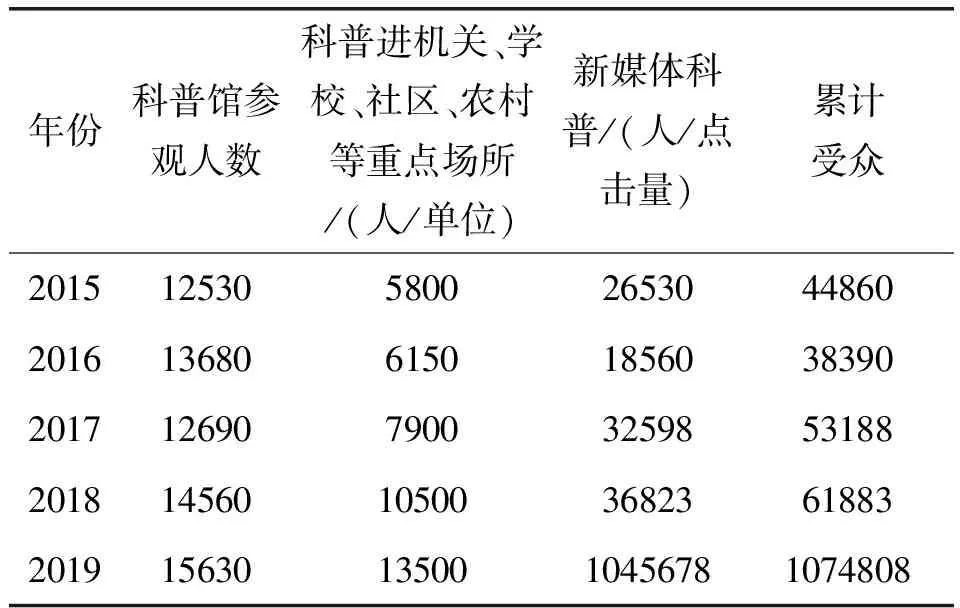

將“杭州天氣”微信公眾號自2011年開通以來,在推文中不定期推出氣象科普內容文章點擊量作為新媒體科普數據,2019年的數據為科普文章和微視頻的合計數,其中微視頻達到104.5萬訪問量(表1)。將這些數據和歷年通過科普“五進”活動的受眾登記數據對比分析,發現新媒體科普受眾遠遠高于傳統科普形式的受眾;科普受眾是在逐年上升的,微視頻的傳播率相比圖文手段成10倍級上升。

從科普成本方面分析,傳統科普方式,宣傳品的發放和活動的組織,人均成本不低于3元,以目前的微視頻制作量,相比傳統手段人力成本基本持平,其它成本接近0,效益顯而易見。當然今后的發展還是需要資金投入才能出精品、可持續,但相比傳統科普手段,經費的效益發揮也是幾倍甚至幾十倍的增長。另外傳統的科普手段受眾主要是小學生和老年人,新媒體的受眾基本覆蓋各年齡層。

表1 近5 a杭州(市本級)氣象科普各渠道傳播受眾數

2.2 氣象科普微視頻傳播特征分析

分析所有33個微視頻特征數據,其中第一期《新天氣傳奇》5 min 6 s,其它均在3 min以下,其中24個集中在55~80 s。從每月的訪問量看,這里分析騰訊視頻、新浪微博和微信數據,3—4月是一個品牌發展階段,除了第一期有個集中推廣外,其它訪問量都不高,均在千次以下。5月開始點擊過萬,6月開始每期點擊過萬,7—8月出現峰值,9月開始回落,但均點擊量也在5000以上。

從視頻內容看,讀《懂天氣預報》系列和《防雷》系列一直保持較高訪問量,從視頻標題看,3月和4月基本是類似《雨量分級》之類的普通標題,5月以后標題更加活潑,吸引眼球,如《氣象臺真的不報40℃嗎?》《學會這招再也不怕打雷了!》等。視頻設計趨于成熟也帶動了訪問量提升。當然7月和8月超強臺風“利奇馬”影響,高溫和強對流多發也是訪問量上升的重要原因。

單個微視頻的傳播也有其本身的特征,以《為什么雷陣雨多發生在午后?》微視頻為例,這是一個37 s的微視頻,在騰訊視頻訪問量達到了12萬,加上微博、微信訪問量合計14萬。從發布開始,它的訪問影響持續了10 d,前4 d都保持著較高的訪問量(表2)。這說明微視頻不同于一般微信推文,它的傳播影響周期更長,一般氣象微信公眾號的推文訪問僅限當天,因為新的推文發布后,不太會去回翻過往文章。這一傳播特征恰恰符合科普傳播的需求,也契合了氣象科普微視頻的制作特點,結合天氣特征,一般一周到10 d推出一期微視頻,這種傳播規律和制作周期的吻合,能夠使網絡上的熱度有效持續。

表2 7月11—20日微視頻累計閱讀量

在分析中還發現,所有點擊觀看過萬的視頻,大部分的閱讀來自騰訊視頻和微博,微信點擊觀看較少。這可能有兩個原因,科普微視頻是與當天的微信推文一起發出的,沒有主推,另外氣象微信的粉絲閱讀習慣更關注推文,不愿意點擊觀看視頻。這也提醒今后的運營為了科普傳播覆蓋面更廣,是不是需要及時開拓抖音、快手等熱門微視頻平臺,這些微視頻平臺的用戶和微信用戶還是有明顯的層次劃分的。

3 氣象科普微視頻設計思考

從前面的分析知道微視頻的很多特征非常符合當前氣象科普的需求,所以制作好一個視頻也是微視頻科普持續發展的重點,一時的流量可以靠推廣,品牌化的發展還是需要堅實的作品質量。

3.1 視頻時長要短 知識點切口要小

微軟公司就手機和社交媒體對人們注意力時長和質量的影響做過一項調查,發現2000年時人類平均注意力時長為12 s,2015年只有8 s。全媒體環境下網絡在線視頻大學生受眾調查問卷中,79.12%的人可接受廣告時長不超過60 s。因此,增加科普視頻的長度并不會給科普傳播帶來更大的效益,反而越短越符合公眾閱讀習慣。

從近一年的實踐也得知,最短的37 s視頻訪問量最高,“杭州氣象科普67”微視頻于夏季雷雨高發期推出5個系列防雷科普微視頻,受到公眾喜愛。5個平均片長為1 min 30 s的科普微視頻,累計閱讀量達31.12萬。1 min左右的視頻是長傳播效果較好。過短不能說清楚問題,過長就失去了吸引力。每一個視頻就推一個知識點,要讓在受眾注意力最高的幾秒鐘看明白一個知識點。可以采用系列視頻的形式科普一個復雜的問題效果更好,“杭州氣象科普67”推出的兩個系列微視頻均取得了較好的效果,微視頻的期數則取決于合適發布此類系列的天氣存續周期,因此,并不是每一個知識點都可以采用系列化制作的。

3.2 科學性、藝術性要相結合

科學講究嚴謹,藝術追求個性,科普知識傳播如何做到既科學研究又充滿可看性,為大眾所喜聞樂見,是科普微視頻創作的關鍵點。科普微視頻創作前稿件需經過專業工作人員審核,以確保氣象科普知識傳播的嚴謹性、科學性。在此基礎上,搭配能引起公眾興趣的文章標題,前面的分析也發現相比起陳述性語氣,充滿懸念的疑問句以及富有創意的感嘆句形式的文章標題更能吸引公眾閱讀。

微視頻的畫面表現形式可多樣豐富,但需要注意畫面與文字的搭配要恰如其分,畫面中文字過多會降低視頻可看性,但缺乏相應的文字解釋,會增加對科普類視頻的認知難度。科普類視頻語言以解說為主基調,為使公眾更好的理解知識點,語速不易過快,但語速過慢視頻容易給人帶來無趣感,因此,大部分科普微視頻較適合中速加輕松幽默的語言,既達到科普目的又能減弱公眾對接受專業性知識的心里壓力。

微視頻的核心是視頻,但是作為科普視頻,要合理協調實景和圖文手繪的布局。實景視頻起到話題代入功能,活潑的片頭,相對固定的主持人,風格突出的語調都是品牌體現。圖文、手繪、動畫注解的綜合應用,可以實現很短的篇幅講明白知識點,同時精心設計的畫面也能延續受眾的注意力,看完視頻。

3.3 充分發揮融媒體下的氣象科普傳播活力

傳統媒體時代下,一個氣象科普產品從完成制作到被公眾接收,往往是單線傳播,公眾與公眾之間一般是彼此孤立的。融媒體業務體系下,氣象科普產品的傳播已經開始由單線傳播改變為裂變傳播,如圖1。不可忽視裂變層的傳播力,2019年8月7日開始,超強臺風“利奇馬”逐漸影響杭州,當期推出的科普微視頻《臺風來了怎么做》通過杭州各大新媒體轉載發布,貢獻閱讀量近4.5萬。

產品A傳播源B激發層C裂變層D氣象科普產品杭州官方微信微博等微信微博的粉絲、合作渠道……粉絲、合作渠道的粉絲、員工、朋友……

圖1 氣象科普產品裂變傳播

前面的分析也發現騰訊視頻的訪問量一直是每期貢獻最大的,說明視頻平臺的用戶和微信的用戶還是有明顯的界限的,所以對于抖音、快手、小紅書等主流微視頻平臺要適時登陸,新媒體時代的特征就是包容個性,只能去適應不能去回避。

3.4 精準投放 廣泛傳播

科普微視頻的制作是重點,投放也是重要一環。氣象科普微視頻的投放要考慮到氣象、科普和微視頻3個關鍵詞。要充分考慮氣象特征,主要是在合適的天氣背景條件下投放;作為科普微視頻,核心功能是科普,不做預報傳播的工作;作為微視頻,投放時間選在通勤或休閑時間點最為合理,工作時間投放,幾個小時就被用戶關注的其它公眾號推送產品淹沒。

基于這些特點,為更好擴大科普傳播效果,微視頻制作又需要一定的時間周期,所以需要對關鍵天氣和重要天氣輿情節點有個預估,提前策劃視頻制作,在制作的過程中注重微科普視頻庫建設。同時氣象科普微視頻選題不局限于聚焦天氣做科普,還可拓展延伸到氣象防災減災,氣象科普推廣活動等,形成線上線下互為補充,協同提升品牌傳播力。

4 結 語

4.1微視頻短小精悍,便于傳播的特點以及微視頻網絡用戶的爆發式增長,使得微視頻已經成為科普傳播的重要平臺。

4.2氣象科普微視頻的傳播效率明顯高于傳統科普手段,而且覆蓋人群的種類更加豐富,其人均傳播成本也遠遠低于傳統科普手段。

4.3氣象科普微視頻的網絡傳播熱度一般可以保持一周以上,這也是它與其它新媒體手段的區別,利用好傳播周期和制作周期的規律,能夠有效的保持科普平臺的網絡持續熱度。

4.4氣象科普微視頻1 min左右的時長最契合受眾的需求,新穎的標題編排、固定的主持引流、輕快明了的圖文說明都能夠有效提升視頻的質量和傳播效率。

4.5氣象科普微視頻的投放講究精準,時機上要結合合適的天氣背景,受眾的閱讀習慣,各類視頻、短視頻平臺、微博平臺的傳播效率最高,科普還具有服務本地的職能,所以本地新媒體平臺也能帶來不錯的效果。