軍民融合科技創新系統協同度研究

張近樂 章柯

摘?要:科技創新是促進軍民融合發展的驅動力,協同創新是軍民融合科技創新的重要方式。梳理軍民融合科技創新的特征,根據復雜系統理論和協同創新理論,將軍民融合科技創新系統分解為科技創新主體子系統、要素子系統和環境子系統,并基于秦巴山脈區域省市航空航天制造業2010-2016年的相關數據,運用復合系統協同度模型進行了實證分析。結果表明:在所有序變量中,政府支持度與復合系統協同度的正相關關系最明顯,各子系統有序度均體現出波動上升的特點,但復合系統僅實現了低度協同。

關鍵詞:?軍民融合;科技創新系統;協同;航空航天制造業

中圖分類號:E0-054文獻標識碼:?A文章編號:1003-7217(2020)02-0115-06

軍民融合是指把國防和軍隊現代化建設深深融入到社會經濟發展體系之中,把地方經濟、科技、教育、人才等要素融入到國防和軍隊建設之中,形成“軍中有民、民中有軍”的格局[1],使經濟發展為國防建設提供堅實的物質保障,國防建設為經濟建設提供堅強的安全保障,實現國防建設與經濟建設統籌協調發展。

科技創新是指具有原創性的科學研究和技術創新,包括創造新知識、開發新技術、開創新工藝等形式,是多種創新主體、創新要素共同參與的創新活動,科技創新系統是一種多學科合作、多領域交流的復雜系統。科技創新系統涉及政府部門、高等院校、科研院所、企業單位、中介服務機構等諸多主體,需要資金、人才、基礎科技、法律法規、創新環境等要素。在知識經濟時代,科技創新是技術密集型產業發展壯大的原動力,協同創新是多主體參與科技創新的重要模式,科技協同創新是促進軍民融合發展的重要方式。

關于軍民融合科技協同創新的相關問題,已有學者進行了研究。雙海軍[2]等闡釋了各創新主體的構成要素,說明了不同參與主體在軍民融合技術協同創新活動中發揮的作用。郭尚芬[3]等認為,借助大型科研項目能構建起軍民融合協同創新體系,論述了該種模式對軍民融合科技創新的實際意義。劉飛[4]等運用三螺旋理論厘清了與軍民融合科技創新有關的主體,指出了各主體的職能定位。李海海[5]等分析了美國、俄羅斯、以色列等國家的軍民融合科技協同創新體系,從制度、環境、平臺等方面提出促進我國軍民融合科技協同創新的建議。張紀海[6]等梳理了我國軍民融合中國防科技協同創新活動的脈絡,總結了國防科技協同創新體系的構成要素。

現有研究多是從定性角度討論軍民融合科技創新主體、要素及模式等問題,缺少定量分析及系統協同度方面的研究。本文在總結軍民融合科技創新特征的基礎上,將軍民融合科技創新系統分解為若干子系統,以秦巴山脈區域省市航空航天制造業2010—2016年的數據進行實證分析,測算出各子系統的有序度和復合系統的協同度,對實證結果進行分析并提出對策建議。

一、復雜系統理論與協同創新理論

(一)復雜系統理論

復雜系統理論(System?Complexity)是系統科學演進而來的新興理論,屬于復雜性科學的主要研究范疇,是當代科學的前沿領域。與傳統的還原論不同,復雜系統理論兼顧整體論與還原論,主張用整體論與還原論相結合的方法來分析系統。該理論認為復雜系統是由互相影響的子系統構成,但不是子系統的簡單加總,而是各子系統互相作用產生的結果。復雜系統具有明顯的整體性,即組成系統的各要素之間通過影響和作用使系統整體呈現出某些特性或具備某些功能,但各子系統卻不具備這些特性或功能。

復雜系統理論常被用于研究工程學和管理學的相關問題,能夠將龐大、復雜的問題進行分解,得到相互聯系的子系統,通過研究各子系統并探尋子系統間的關系,實現解決復雜問題的目的。

(二)協同創新理論

伊戈爾·安索夫(Igor?Ansoff)是戰略管理學的創始者,也是第一次明確提出“協同效應”這一概念的學者。安索夫認為協同效應是聯合效應在復雜系統中的表現,通過合作實現總體收益大于各單元獨立營運產生的收益之和。1969年,德國物理學家哈肯(Haken)首次提出并建立了協同學。哈肯認為協同就是子系統之間通過合作和聯合,最終形成能夠產生放大效應統一整體的過程。

目前,對協同創新理論比較統一的定義是政府、企業單位、科研院所、高等院校、中介服務機構等主體共同參與,旨在實現重大科技創新而形成的大跨度創新組織模式[7。協同創新以追求知識增值和知識創造為核心,通過多主體參與實現技術升級,促使主體間深入合作并進行資源整合,放大整體創新能力[8]。協同創新能夠通過搭建平臺打破學科間、主體間的壁壘[9],促使資金、人員、科技、信息等創新要素在多方流動,進而產生加速科技創新的效果。

二、軍民融合科技創新的特征

近年來,軍民融合科技創新活動體現出較為明顯的特征,包括科技創新活動涉及多個主體、科技產業園區扮演重要角色、科技創新與科技成果保護同步進行等方面。

(一)科技創新活動涉及多個主體

軍民融合科技創新活動不斷向多主體參與演變,形成了涉及多領域、多主體的科技創新系統,科技創新系統內主體間的合作意愿不斷提高、創新活動逐漸增多。軍民融合科技創新活動涉及的主體既包括政府部門,也包括企業單位、科研院所、高等院校等科技創新類參與主體;既有銀行、產業基金組織等金融類主體,也有為科技信息流動和科技成果共享提供中介服務的中介組織[10]。軍民融合科技創新的參與主體如下圖1所示。

各主體分工明確又彼此相關,企業單位、高等院校及科研院所在技術創新中發揮了重要作用,并通過院所自轉、院企聯轉、校企聯轉[11]等方式將科技成果轉化為現實的生產力,進而推動軍民融合發展;銀行、產業基金組織等金融機構為科技創新提供資金支持和其他金融服務,共享科技創新成果;中介服務機構為科技活動提供包括但不限于科技信息共享、知識產權保護等方面的服務,加快了科技創新過程。隨著科技更新換代和金融、知識產權服務形式的演變,會有越來越多的主體參與到軍民融合科技創新系統中,創造出更多軍民融合科技創新模式,探索出更多軍民融合科技創新路徑。

圖1?軍民融合科技創新多主體參與示意圖

(二)科技產業園區扮演重要角色

自2009年以來,工信部組織并開展了國家新型工業化產業示范基地創建工作,截至到去年7月份,在全國各地先后分7批次建立起了32個國家級軍民結合產業基地。將科技產業園區作為軍民融合科技創新和軍民融合發展的“試驗田”,是近年來我國發展軍民融合科技創新的有效方式[12]。科技產業園區在軍民融合科技創新方面具有先天的優勢,能夠有效地聚集軍民融合科技創新所需要的各種資源,降低交易成本,促進軍民融合科技創新;能夠通過資源共享產生正外部性,使園區內相關企業分享發展成果,帶動軍民融合產業發展,推動加速形成產業集群[13]。以產業園區促進軍民融合科技創新的模式不斷被推廣,科技產業園區建設經驗愈加豐富[14]。

例如,陜西省和四川省分別建成了西安閻良國家航空高技術產業基地、中國(綿陽)科技城等國家級產業園區,還涌現出西安高新區軍民融合產業園、宜昌市軍民融合產業園區等省市級產業園區。這些產業園區吸納了眾多科技創新型企業,孵化了大量軍民融合科技創新項目,成為軍民融合科技創新的重要載體。

(三)科技創新與科技成果保護同步進行

國防科技成果既帶有保密性質,又具有明顯的軍民兩用性,但“重定密、輕解密”的特點長期伴隨國防科技成果轉移轉化進程,也阻礙了軍民融合科技創新。習近平總書記曾指出要“喚醒睡美人”,要求加快國防領域專利技術的解密和轉化工作[15]。各地通過創新市場運作模式,成立了諸多科技中介服務組織。在科技中介組織的推動下,大量國防科技成果植入到項目中,既促進了國防科技成果轉化為現實生產力,又實現了科技項目有效孵化。政府部門、科研院所、高等院校和企業單位等多主體分工合作,將軍民融合科技成果轉化和科技成果保護作為工作重點,不僅促進科技資源在軍民兩地充分流動,而且滿足了國防科技成果的保密要求。

例如,西安科技大市場、綿陽科技城國家軍民兩用技術交易中心等作為科技信息交流、科技成果轉移轉化的綜合性平臺,均成立了專門負責知識產權的創造、保護和運用的部門,為企業提供各類知識產權服務。知識產權服務部門能夠突出發揮知識產權保護作用,在行業內形成尊重知識產權的良好風氣,為軍民融合科技創新提供良好氛圍。

三、軍民融合科技創新系統協同度分析

軍民融合科技創新系統是一個復合系統,根據復雜系統理論和協同創新理論,可將其分解為科技創新主體子系統、要素子系統及環境子系統。科技創新主體子系統反映各參與主體間互相支持、配合的程度,創新要素子系統反映科技創新過程中資本、人才、政策等要素所達到的協同程度,科技創新環境子系統反映創新環境對軍民融合科技創新的影響。

(一)協同度模型構建

1.子系統有序度模型。

設軍民融合科技創新系統為R={R1,R2,R3},其中,R1代指科技創新主體子系統,R2代指科技創新要素子系統,R3代指科技創新環境子系統。序變量是子系統的構成要素,考慮子系統Ri,i∈[1,3],設序變量為Xij=(Xi1,Xi2,…,Xin),其中n≥1,βij≤Xij≤αij,k∈[1,n],令αij和βij分別為序變量Xij的上限值和下限值。考慮實際情況并兼顧方便計量分析,分別取2010—2016年各序變量的最大值上浮10%和最小值下調10%后的數值作為序變量的上限值和下限值。并假定Xi1,Xi2,…,Xim等指標為正向指標,該種指標的取值與系統的有序程度體現為正相關關系;假定Xim+1,Xim+2,…,Xin等指標為負向指標,該種指標的取值與系統的有序程度體現為負相關關系。根據上述假設,可將子系統Ri各序變量的有序度θi(Xij)表示為

θi(Xij)=(Xij-βik)/(αik-βik),j∈[1,m]

θi(Xij)=(αik-Xij)/(αik-βik),j∈[m+1,n](1)

運用(1)式計算得到各序變量有序度之后,進一步通過幾何平均法來測量各子系統的有序度,子系統Ri的有序度ui(Xi)可表示為

ui(Xi)=n∏nj=1θi(Xij)(2)

其中,ui(Xi)∈[0,1],ui(Xi)的數值越大,說明子系統的有序度越高,反之說明子系統有序度越低。

2.復合系統協同度模型。假設初始時刻為T0,科技創新系統中子系統Ri的系統有序度為u0i(Xi),在T1時刻,子系統Ri的有序度為u1i(Xi),則科技創新復合系統的協同度C可表示為

C=εn∏ni=1u1i(Xi)-u0i(Xi)(3)

ε=1,u1i(Xi)≥u0i(Xi)

ε=-1,u1i(Xi)≤u0i(Xi)(4)

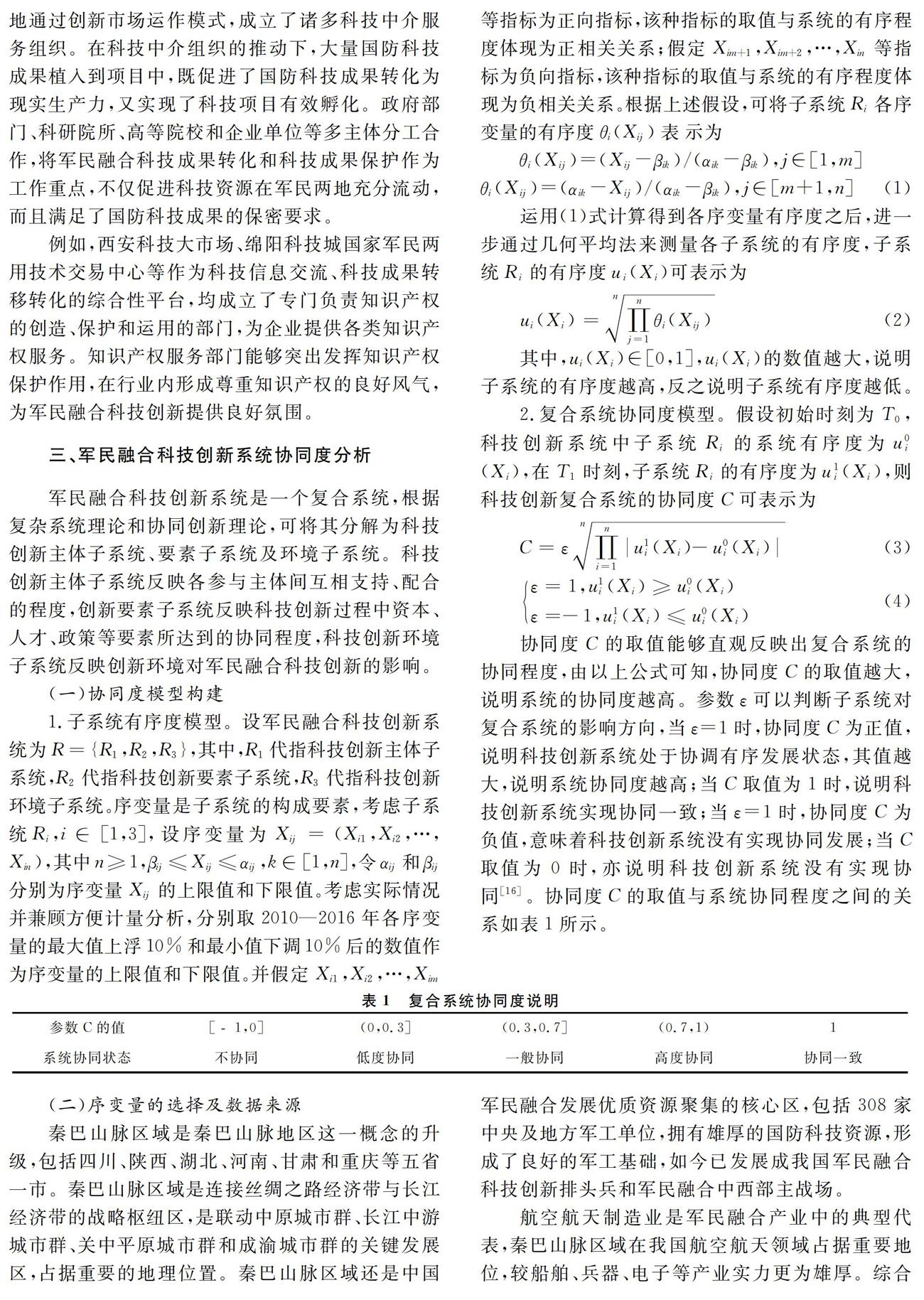

協同度C的取值能夠直觀反映出復合系統的協同程度,由以上公式可知,協同度C的取值越大,說明系統的協同度越高。參數ε可以判斷子系統對復合系統的影響方向,當ε=1時,協同度C為正值,說明科技創新系統處于協調有序發展狀態,其值越大,說明系統協同度越高;當C取值為1時,說明科技創新系統實現協同一致;當ε=1時,協同度C為負值,意味著科技創新系統沒有實現協同發展;當C取值為0時,亦說明科技創新系統沒有實現協同[16]。協同度C的取值與系統協同程度之間的關系如表1所示。

(二)序變量的選擇及數據來源

秦巴山脈區域是秦巴山脈地區這一概念的升級,包括四川、陜西、湖北、河南、甘肅和重慶等五省一市。秦巴山脈區域是連接絲綢之路經濟帶與長江經濟帶的戰略樞紐區,是聯動中原城市群、長江中游城市群、關中平原城市群和成渝城市群的關鍵發展區,占據重要的地理位置。秦巴山脈區域還是中國軍民融合發展優質資源聚集的核心區,包括308家中央及地方軍工單位,擁有雄厚的國防科技資源,形成了良好的軍工基礎,如今已發展成我國軍民融合科技創新排頭兵和軍民融合中西部主戰場。

航空航天制造業是軍民融合產業中的典型代表,秦巴山脈區域在我國航空航天領域占據重要地位,較船舶、兵器、電子等產業實力更為雄厚。綜合考慮數據的可得性和完整性等多方面因素,本文選擇秦巴山脈區域五省一市航空航天制造業數據進行實證分析。

借鑒現有研究,并兼顧科學性、系統性、全面性等原則,提取了15個代表性指標組成指標體系。其中,科技創新主體子系統的序變量指標包括R&D人員數量、研發經費投入強度、企業數量以及從業人員平均數量;科技創新要素子系統的序變量指標包括資產總計、政府支持度、R&D項目投入度、技術改造經費支出和高技術產業有效發明專利數;科技創新環境子系統的序變量指標包括高技術產業研發機構數、高等學校數量、有R&D活動的規模以上工業企業、新產品開發經費支出、高技術產業投資額以及高技術產業產出度等指標。

除特殊說明外,本文所用數據均來源于《中國統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》以及《中國高技術產業統計年鑒》。鑒于《中國科技統計年鑒》的統計口徑在2009年有所調整,且《中國高技術產業統計年鑒》取消2017年以后的版本,本文選擇2010—2016年的數據進行實證分析。

(三)實證過程及結果

為消除原始數據不同量綱對計量結果的影響,首先對數據進行標準化處理,本文采用均值-標準差法對原始數據進行標準化,處理結果如下表3所示。將處理過的數據代入公式(1),計算得出各序變量有序度,結果如下表4所示;將序變量有序度代入公式(2),得到各子系統的有序度,如下表5所示;圖2是根據子系統有序度繪制的子系統有序度變化趨勢圖;將子系統有序度代入公式(3)和(4),最終得到復合系統各年的協同度及變化趨勢,結果如下圖3所示。

(四)實證結果分析及結論

1.實證結果分析。

(1)如表5所示,科技創新主體子系統、科技創新要素子系統以及科技創新環境子系統近年來有序平均值分別為0.498、0.311和0.431,均處于一般水平。子系統有序度由序變量有序度決定,綜合表4和表5可知,科技創新主體子系統有序度從2011年開始逐年上升,得益于絕大多數序變量有序度的提高;2011年科技創新要素子系統有序度下降的原因是由于序變量政府支持度、R&D技術改造經費支出的有序度下降所致,主要原因是由于序變量技術改造經費支出的有序度大幅下降;科技創新環境子系統有序度在2014年出現小幅下降,原因是序變量高等學校數量的有序度下降導致的。在其他時間節點上,序變量有序度與子系統有序度的表現趨勢基本一致。

(2)由表5和圖3分析可知,2011年科技創新主體子系統和科技創新要素子系統的有序度均出現下降,隨后,三大子系統有序度共同提升,使得復合系統在2012年達到低度協同;2013年,復合系統協同度出現下降,主要是受科技創新要素子系統有序度影響;2014年,科技創新環境子系統有序度下降使得復合系統協同度繼續下降并創下新低;2015年,復合系統協同度上升得益于子系統有序度均有所上升。整體來看,復合系統協同度常年處于較低水平,在不協同與低度協同之間波動,在2012年和2015年體現為低度協同,在2011年、2014年以及2016年體現為不協同,沒有實現長期有效協同。

2.研究結論。

(1)在所有序變量中,政府支持度與科技創新系統協同度正相關關系最為明顯,R&D項目投入度、技術改造經費支出、高等學校數量與創新系統協同度正相關關系較強,研發經費投入強度、企業數量以及高技術產業研發機構數與創新系統協同度正相關關系表現較為一般,其余序變量與創新系統協同度正相關關系較弱。

(2)在所有子系統中,科技創新要素子系統與復合系統協同度的一致性最為顯著,科技創新主體子系統和科技創新環境子系統與復合系統協同度的一致性表現較弱;整體來看,各子系統有序度均體現出波動上升的特點,但復合系統協同度長期處于低位,沒有實現有效協同。

四、對策建議

本文對軍民融合科技創新系統進行了研究,為提高軍民融合科技創新系統協同度,進一步推動軍民融合科技創新,根據實證結果及研究結論,提出如下對策建議:

(1)加強統籌規劃設計,完善體制機制建設。理順政府與其他參與主體之間的關系,并出臺文件加以明確,探索出更多政府主導下的多主體參與模式,發揮政府作用,提高創新系統協同度;保證制度設計和政策的穩定性,避免政策方向頻繁變動,促使參與主體形成穩定的預期;完善軍民融合科技創新領域的體制機制建設,為軍民融合創新體制互通、科技資源共享、科技人才共用奠定基礎,提高軍民融合科技創新系統的協同度,推動軍民融合科技創新。

(2)構建協同創新平臺,提高資源共享程度。以各省份建立的軍民融合科技服務平臺為基礎,構建區域性軍民融合科技協同創新平臺;將科技創新活動轉移至區域創新平臺進行,提高科技創新系統的協同度,實現各主體的科技創新活動協調發展;探索線上+線下的技術交流模式,創造更多技術交流機會;合理運用互聯網平臺,減少信息搜尋成本和交易成本,提高科技創新效率。

(3)加大金融支持力度,促進科技成果轉化。制定更具體的減稅政策并貫徹落實,減稅幅度由企業單位對軍民融合科技創新的貢獻度決定,并出臺細則衡量企業單位的貢獻度;降低準入門檻,引入多方資本,通過多元化引資等方式保障軍民融合科技創新所需資金,創造高質量的金融環境,提高軍民融合科技創新系統協同度;進一步加強知識產權保護工作,推動國防科技成果解密及轉移轉化工作穩步進行,助力軍民融合科技創新協調發展。

(4)創新產學研合作模式,提升協同創新效果。鼓勵高等院校與地方對接,發揮高校科技園優勢,探索產學研合作的新模式;組建多種科技創新戰略聯盟,吸納更多主體參與,提高系統協同度,實現政用產學研協調發展;以項目為牽引,圍繞具體項目梳理技術需求與現有成果,將科技創新活動融入項目,按照項目論證、規劃和實施的順序分階段、分步驟推動軍民融合科技創新。

參考文獻:

[1]?張近樂,蔡晨雨.軍民融合促進產業結構轉型路徑研究——以陜西省為例[J].科技進步與對策,2018,35(7):148-152.

[2]?雙海軍,譚建偉,劉喬喬.軍民融合技術協同創新主體構成要素研究[J].現代管理科學,2013(2):85-87.

[3]?郭尚芬,楊波,沈全華.軍民融合式協同創新機制構建研究[J].科技進步與對策,2014,31(6):95-97.

[4]?劉飛,王欣亮.新時代軍民融合科技創新體系構建:基于三螺旋理論的視角[J].科學管理研究,2018,36(3):5-8.

[5]?李海海,孔莉霞.國外軍民科技協同創新的典型模式及借鑒[J].經濟縱橫,2017(10):122-128.

[6]?張紀海,李冰.國防科技協同創新體系的系統分析[J].北京理工大學學報(社會科學版),2017,19(5):113-120.

[7]?陳勁,陽銀娟.協同創新的驅動機理[J].技術經濟,2012,31(8):6-11+25.

[8]?李柏洲,董恒敏.協同創新視角下科研院所科技資源配置能力研究[J].中國軟科學,2018(1):53-62.

[9]?張藝,許治,朱桂龍.協同創新的內涵、層次與框架[J].科技進步與對策,2018,35(18):20-28.

[10]?梅陽,紀建強.“條塊治理”:軍民融合發展中的地方政府[J].北京理工大學學報(社會科學版),2019,21(3):133-142.

[11]張近樂,尚濤,蔡晨雨.國防科技產業軍民深度融合模式與路徑研究[J].科技進步與對策,2017,34(23):133-137.

[12]胡浡洲,李湘黔.湖南省軍民融合新興產業發展研究[J].科技進步與對策,2018,35(21):112-118.

[13]趙璐.網絡組織模式下中國產業集群發展路徑研究——發達國家產業集群發展的經驗啟示[J].科技進步與對策,2019,36(7):56-60.

[14]周彩霞,毛曉翔,蔣龍飛.基于總體國家安全觀的軍民融合創新示范區模式探析[J].科技進步與對策,2019,36(6):121-127.

[15]李俊杰,李昌勝.軍民融合知識產權轉移轉化機制研究[J].知識產權,2018(12):82-86.

[16]劉和東.高新技術產業創新系統的協同度研究——以大中型企業為對象的實證分析[J].科技管理研究,2016,36(4):133-137+161.

(責任編輯:王鐵軍)

Research?on?the?Synergy?of?Military-Civilian

Merging?Technology?Innovation?System

——Empirical?Analysis?Based?on?the?Aerospace

Manufacturing?Industry?in?Qinba?Mountains

ZHANG??Jinle,?ZHANG??Ke

(School?of?Humanties,?Economic?and?Law,?Northwestern?Polytechnic?University,?Xi'an,Shaanxi?710129,?China)

Abstract:Scientific?and?technological?innovation?is?the?driving?force?for?promoting?the?integration?of?military?and?civilian?development.?Collaborative?innovation?is?an?important?way?for?military-civilian?merging?of?technological?innovation.?This?paper?sorts?out?the?characteristics?of?military-civilian?merging?technology?innovation.?According?to?the?complex?system?theory?and?collaborative?innovation?theory,?the?military-civilian?merging?technology?innovation?system?is?decomposed?into?the?main?body?subsystem?of?science?and?technology?innovation,?the?element?subsystem?and?the?environmental?subsystem,?and?based?on?the?provincial?and?municipal?aviation?in?the?Qinba?Mountains.?The?relevant?data?of?the?aerospace?manufacturing?industry?from?2010?to?2016?was?empirically?analyzed?using?the?composite?system?synergy?model.?The?empirical?results?show?that?among?all?the?order?variables,?the?positive?correlation?between?government?support?and?the?coordination?degree?of?the?composite?system?is?the?most?obvious.?The?order?degree?of?each?subsystem?reflects?the?characteristics?of?fluctuation,?but?the?composite?system?only?achieves?low?coordination.

Key?words:military-civilian?merging;?technology?innovation?system;?synergy;?aerospace?manufacturing